代际支持能够避免老人遭受虐待吗?——基于家庭关系影响的实证研究

2022-07-05朱赫李升陈虹霖

朱赫 李升 陈虹霖

一、问题的提出

虐待老人是一个世界性的重大社会问题,广泛存在于各个国家和族群之间,却有着容易被看作个人隐私而被低估或忽略的特征。2011年12月19日,联合国大会通过第66/127号决议,指定6月15日为认识虐待老年人问题世界日(World Elder Abuse Awareness Day)呼吁社会重视虐待老人现象,反对针对老年人的虐待和对其造成的伤害。在欧美社会,虐待老人的现象从20世纪中后期开始引起学者们的关注,尤其是在20世纪80年代开始了更多的研究(Kosberg,1988),其中除了存在于养老机构内或家庭外看护者等施加的虐待行为外,家庭内的虐待老人现象也更受关注。Acierno等学者针对美国社会老年人虐待情况研究显示,至少10%以上的老年人报告受到了家庭成员的虐待(Acierno et al.,2010)。Yon等学者2017年针对虐待老人概率的世界范围内的报告称,通过分析28个国家和地区(包括12个中低收入国家)的52份研究成果,发现年龄在60岁以上的老人中大约有16%受到过虐待,其中11.6%受到了心理虐待,6.8%受到了财务虐待,4.2%被忽视,2.6%受到了身体虐待和0.9%受到了性虐待(Yon et al.,2017)。

虐待老人在我国或东亚社会都是个很少被提及的话题,尤其是家庭内成员施加的虐待行为更是如此,因为东亚社会倡导的家庭文化等与西方欧美社会所不同,强调基于代际支持的家庭凝聚力和家庭责任伦理等在社会文化中的重要性(杨菊华、李路路,2009),特别是在普遍存在“家丑不外扬”等因素影响下,虐待老人问题不知不觉被人们主动的忽视。迫于家庭传统文化压力,使我国社会很少关注到虐待老人这一社会问题,然而,媒介中时常报道出来的虐待老人事例需要引起重视。进入到21世纪,我国也在逐渐迈入老龄化社会,国家统计局 2018年全国1%人口抽样调查数据显示,65岁及以上人口16658万人,约占总人口的12%,2017年这个数字还是11.4%,快速的老龄化进程使得健康养老问题越来越重要,有研究指出,我国的老年人受虐待发生率已经达到10个老人中至少有1位老人受到过虐待(伍小兰、李晶,2013)。随着我国人口老龄化进程的持续发展,虐待老人现象的发生概率值得警惕,虐待老人不仅不利于老年人的健康养老,更会在社会中产生巨大的消极和负面作用。我国在2013年修订了老年人权益保障法也体现了这一社会问题的严重性,法律中即规定如果成年子女不能对他们年长的父母提供经济、情绪或物质上的支持,或忽视父母的必要需求,都将面对经济处罚等法律制裁。

由于家庭中产生的虐待老人行为反映的是家庭成员之间的关系,因此从家庭关系层面探讨虐待老人问题十分重要,这不同于国外研究更多从家庭外的组织机构等角度探讨虐待问题。为了揭示我国社会中家庭内虐待老人行为的发生机制,进一步分析家庭关系中影响虐待老人的行为的重要因素,本文在探讨虐待老人问题时引入代际支持这一变量,并具体区分了老人之于子女的向下代际支持与子女之于老人的向上代际支持,由此对家庭关系中的双向代际支持与虐待老人之间的关联机制进行实证研究。探讨的主要问题是,代际支持是否是影响虐待老人行为发生的重要因素?或者说,老人对于子女的向下代际支持或子女对于老人的向上代际支持能否降低虐待老人行为发生的可能?本文将基于一项全国范围内的调查数据,尝试对此问题做出实证回答。

二、文献与理论研究

(一)对虐待老人现象的讨论

20世纪70年代Baker首次提及虐待老人的问题(Baker,1977),最初涉及的主要是对老人身体的虐待现象。2002年联合国将老年虐待定义为“在本应充满信任的任何关系中发生的一次或多次致使老年人受到伤害或处境困难的行为,或以不采取适当行动的方式致使老年人受到伤害或处境困难的行为”,其中老年虐待的四种类型分别是身体虐待、精神虐待、心理虐待或长期口头侵犯、经济剥削或物质虐待和疏于照料,学者们的调查研究也同样指出了这些不同类别的虐待行为是存在的(Acierno et al.,2010)。可认为随着社会的发展,关于虐待老人的界定也伴随着人们的认知发生改变,指向了更为广泛的内容。

在对虐待老人行为何以发生的因素讨论中,由于往往难以接触施加虐待行为者一方(Choi & Mayer,2000),所以更多的研究集中于从受到虐待的老人一方探讨原因,包括老年人的年龄、性别、婚姻、健康等方面(Kosberg,1988;Laumann,Leitsch & Waite,2008;Dong,Simon & Evans,2012)。尽管我国的老龄化进程很快,但对于虐待老人现象的原因与机制的学术研究稍显薄弱。在国内学者已有的相关研究中,最初主要是从整体社会文化的角度来探讨,指出虐待老人与老年人个体、家庭和生活环境等有关,并以此揭示虐待老人问题的严重性(张敏杰,2002;李超,2004;姜向群,2010)。随后的研究更侧重从虐待的主体特征角度来分析,一方面指出老人自身的年龄、健康、经济等条件是影响受到虐待的重要因素(伍小兰、李晶,2013;宋月萍、李龙,2015;钱振中等,2016;冀云等,2018;李伟峰等,2018),另一方面指出代表老年人身份地位的特性,如教育、经济情况、工作等因素会影响到子女对老人施加虐待的行为可能性(Dong et al.,2013;杨萍萍、沈军,2013;陶秀英、沈军,2017)。特别是年龄越小、收入水平越低、具有抑郁、认知障碍和缺乏社会支持的老年人越容易遭受到家庭成员的虐待(Dong,2015)。

概括已有研究对国内虐待老人现象的理论解释,可归为三个角度。一是基于个体因素或个体行为特征的压力宣泄或暴力施加等(张敏杰,2002),二是基于社会交换理论的资源匮乏或关系脱离等(姜向群,2010),三是基于孝文化失效的社会控制弱化或养老行为越轨等(李拥军,2013)。这些研究基本上,都在家庭维度讨论虐待老人问题。这也符合我国传统的家庭养老形式,由于对虐待行为的双方主体特征或整体社会文化等因素分析固然重要,但虐待行为实则体现的是家庭成员之间的关系,即虐待老人主要体现的是一种家庭代际关系质量,因而将虐待行为的双方主体同时考虑,从代际关系的角度探讨代际支持与虐待老人是十分必要的,实际上少数研究已提到了此方面的重要影响作用(伍小兰、李晶,2013;孙鹃娟、冀云,2018)。

(二)从代际支持探讨虐待老人现象

代际支持是一种非正式形式的代际交换,既表现为在家庭内部子代与父代之间代际资源的双向流动,更主要体现为子代和父代之间的生活、情感和经济等方面的支持(Morgan &Hirosima,1983;Litwin,2004;Attias-Donfiit et al.,2005)。从支持的方向维度看,代际支持包含了父代对子代的自上而下与子代对父代的自下而上的两个层面(Tian,2016)。在对中国社会的代际支持讨论上,早在20世纪80年代费孝通就提出了中国社会和西方社会的家庭代际支持关系有所不同,西方社会是“接力”式单向循环代际支持模式,而中国社会是“反哺”式双向义务模式(费孝通,1983、2016)。中国社会的代际支持不仅将双方主体纳入其中,也将相互行为的关联机制纳入其中,包括了情感、资源及规范等诸多“哺育”或“反哺”的双向内容。

那么,如何从代际支持角度理解虐待老人行为的发生?通常性的理解是基于代际互惠的交换理论,即从可能受到虐待的老人一方来看,老人能够给予子代的代际支持能够换回子代对自身的“优待”。已有研究也指出,随着老年人越来越难以照顾自身,就会通过交换方式来保持平衡关系以维系自身生活(Dowd,1975)。从不少经验现实也能都看出,老人给子代经济支持或帮助照看孙辈等,也是期望能够子代给自己更好的养老。在学者们的讨论中,良性关系的代际支持有助于代际团结(Bengtson,1991;Lee et al.,1994;Schwarz et al.,2010),能够表现为家庭成员们的凝聚力和满意度。根据此方面讨论,能够提出“向下代际支持”研究假设即:老人对子代的向下代际支持会影响到子代对老人的行为,老人对子女有向下代际支持能够降低虐待行为的发生。

从可能施加虐待行为的子代一方来看,可以引入“权力(资源)-依赖”的理论来分析。由于虐待行为实质上是权力过度使用的表现,因而也往往暗含于资源依赖等家庭关系之中。“权力-依赖”理论强调在权力不平衡关系中,具有依赖性的一方就会受到资源控制者的限制(Emerson,1962),提供资源一方就会拥有更多权力施加给受惠者一方。也就是说,如果子代能够给父代提供更多的资源,父代又依赖于这些资源,那么父代的生活也就会受到子代的家庭权力限制,从而处于代际关系中的弱势位置。已有研究也主要从照顾者的角度对老年人是否受到虐待进行解读(Stones et al.,2002;Oyserman et al.,2002;Ayalon,2014;辛 惠 明等,2020),强调子女作为照顾者常常会觉得照护任务繁重,从而容易产生不良情绪,并将情绪转嫁给高龄老人。而一些状况不好的老年人由于依赖子女的照看而属于关系中的弱势群体,往往缺乏自我保护的能力,因而家庭中也容易被施以消极的行为对待,已有研究对香港华人家庭虐待老人的调查也对此有所提及(Yan& Tang,2004)。根据此方面的讨论,能够提出“向上代际支持”研究假设:子代对老人的向上代际支持也会影响子代对老人的行为,当老人更多依赖于子女的向上代际支持时,就容易导致处于家庭关系中的弱势位置而导致虐待行为的发生。

整体来看,已有研究主要在探讨虐待老人问题时,更多关注的是个体特征因素导致的不良结果,对更为“隐蔽”的家庭内虐待老人的行为产生,尤其对代际支持影响虐待行为的实证研究依然较少,而且同时探讨老人对子代与子代对老人的双向代际支持影响的研究更为欠缺。从现实情况上看,不少家庭都会存在代际之间的双向代际支持关系,且多包含了经济支持与生活照料等资源依赖的内容,在特定的社会规范时期中,代际支持表示了家庭代际关系中的权力或地位向度,这对研究虐待老人问题提供了重要的实证角度。

三、数据、变量与描述性分析

(一)数据来源

本文使用的数据来源于全国妇联和国家统计局共同实施的“第三期中国妇女社会地位调查”,选择此数据的重要意义在于调查问卷中设计了细致的关于虐待行为的测量指标。此调查为全国性调查,个人调查是在调查标准时点(2010年12月1日)上,全国除港澳台以外居住在家庭户内的18至64周岁的男女两性中国公民为调查主问卷。样本覆盖了全国31个省区市,共获得3222份65周岁及以上的老年人的有效调查问卷。数据根据抽样设计方案及国家统计局2010年人口普查数据资料对性别和城乡进行了加权调整,与第六次全国人口普查的相应人口基本吻合,具有较强的代表性。

(二)变量设计

1.因变量

本文着重研究老年人是否受到虐待行为的发生情况。对此方面的测量,对应于“第三期中国妇女社会地位调查”老年问卷中,询问被访者“最近一年来,您的家人对您有过下列行为吗?”,提供的选项分别有:A长期不来探望、问候/不和您说话;B不给您提供基本生活费/私自挪用您的钱款;C需要时不照顾您;D侮辱/谩骂/恐吓/殴打您;E不给您提供固定的住所;F不给您吃饱/吃得很差;G不许您出家门。对于因变量老人“是否受到虐待”的操作化定义如下:上述问卷调查问题的7个选项中,若被访者选择至少有一项则代表“受到虐待”(1代表受到虐待),若均选择没有则代表“没有受到虐待”(0代表没有受到虐待)。为进一步研究老年人受虐待的行为程度,讨论代际支持对老年人受到虐待的种类叠加状况的影响,因变量的老人“受到虐待种类”,是选择叠加上述7种选项,数值越大证明受到虐待的种类越多,0则代表没有受到任何虐待行为。

2.自变量

本文分析的核心自变量是老人与子女之间的双向代际支持状况。在第三期中国妇女社会地位调查中,不仅对老人在家庭中是否受到虐待情况进行了调查,还分别对老人和子女之间的代际支持情况进行了调查,向下代际支持主要包括老人对子女提供的经济支持和协助子女照顾儿童等,向上代际支持主要包括子女对老人提供的经济支持以及生活照料等。这些调查内容成为测量代际支持的家庭关系的重要表现,与已有研究指出的代际支持内容也相对一致(王树新、马金,2004;孙薇薇,2010;王金水、许琪,2020)。基于本文要探讨的研究命题,将老人对子女的向下代际支持界定为“亲-子”代际支持,将子女对老人的向上代际支持界定为“子-亲”代际支持。

在控制变量方面,根据已有研究的讨论及调查问题的设定,分析的控制变量包括:老年人的个体特征变量(年龄、性别、子女数、教育程度、收入、医保、养老金、婚姻状况、身体健康程度、子女中女性占比)和居住情况(住房、居住地属性、户口属性)。

(三)变量的描述性分析

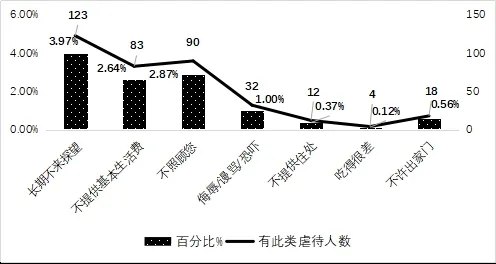

从受访老人的个体特征方面来看,受访对象平均年龄超过70岁,受教育程度偏低,身体健康状况较差,子女数都在2人以上。从统计分析结果可以看到,受访老人回答受到过虐待行为的比例是较低的,这会受到虐待的实际发生情况及老人是否愿意报告受到虐待的意愿因素等影响。在总样本3222人中,提及受到虐待的老人数量偏低,不探望(4%)、不提供经济支持(3%)和不照顾(3%)相对较多,谩骂(1%)和不允许出家门(1%)相对稀少,不提供住处和吃的差的情况极少(见图1)。

图1 老年人受到虐待的类型对比图

尽管调查老人中报告受到虐待的情况很少,但数据中仍显示虐待老人现象的发生比率呈现出明显的城乡和地区差异。一方面是城乡差异(见图2),城市地区的虐待老人发生占比为4%,农村地区的虐待老人发生比率是城市的两倍以上(9%)。另一方面是地区差异(见表3),西部地区(10%)的虐待老人发生比率要明显高于中部地区(7%)以及大城市地区(3%),其中,西部地区总数875人中,89人报告受到了某种形式的虐待;中部地区972人中66位老年人报告受到了虐待,京津沪地区373人中,只有10人报告在过去的一年中受到了虐待(图2和表1)。数据结果一定程度显示,经济社会发展水平较低的地区,出现老人受到虐待的比率相对较高。

图2 各地区老年人是否受到虐待的人数对比图

表1 各地区老年人是否受虐待人数及比率

在双向代际支持表现方面,从调查数据可以看到“亲-子”代际支持和“子-亲”代际支持具有如下特征。(1)“亲-子”的向下代际支持中照看小孩比例较高。调查中老人帮助子代照看小孩的现象十分普遍,占到调查人数的70%。这与经验预期相对一致,与已有研究(黄国桂等,2016)的数据结果也较为一致。一方面,中国从20世纪90年代末开始,农民大规模从农村地区向城市发达地区迁移,造成农村地区出现大量的留守儿童,在这样的社会大背景之下,留在农村的老年人大多会承担起小孩的照看甚至教育责任(Zhu,2018);另一方面,即便在城市的新生代家庭中,年轻父母迫于现实压力忙于工作缺乏对儿童完全的抚育能力和精力,从而出现由祖辈承担抚育职责的“中国式隔代抚育”现象(徐友龙等,2019)。(2)“亲-子”的向下代际支持中提供经济支持的比例相对不高。调查数据中老人为子女提供经济支持的比例不到一半,只有42%。尽管如此,相对于我国老年人普遍属于中低收入群体的现实背景下,依然有如此比例的子女家庭接受了来自老人的经济支持,此类向下代际支持仍不容忽视。(3)“子-亲”的向上代际支持中经济支持相对较多,调查数据中子女向老人提供经济支持的比例为73%。(4)“子-亲”的向上代际支持中提供生活照料的比例也较高,在调查数据中子女为老人提供生活照料的情况最为普遍,比例达到了79%。向上代际支持的数据结果与预期也相符合,在我国传统孝文化的规范影响下,子代更多为老人提供了各方面的代际支持。为判断上述代际支持是否影响虐待老人发生的情况,对数据做了卡方检验,可以看出,双向代际支持与老人是否受到虐待以及受到虐待的种类有明显的相关性,这为后续的回归模型分析提供了前提。

四、模型分析结果

(一)虐待模型分析

为了更清晰的验证各自变量因素对虐待行为的影响,本文对老人是否受到虐待(受虐待=1,无虐待=0)进行了二项Logit回归,回归模型如下。

其中,Abuse指是否受到虐待(1=是,0=否),Downward指“亲-子”向下代际支持的影响,而Upward指“子-亲”向上代际支持的影响,x是控制变量,为影响老年人是否遭受虐待的个人以及家庭因素,是误差项。

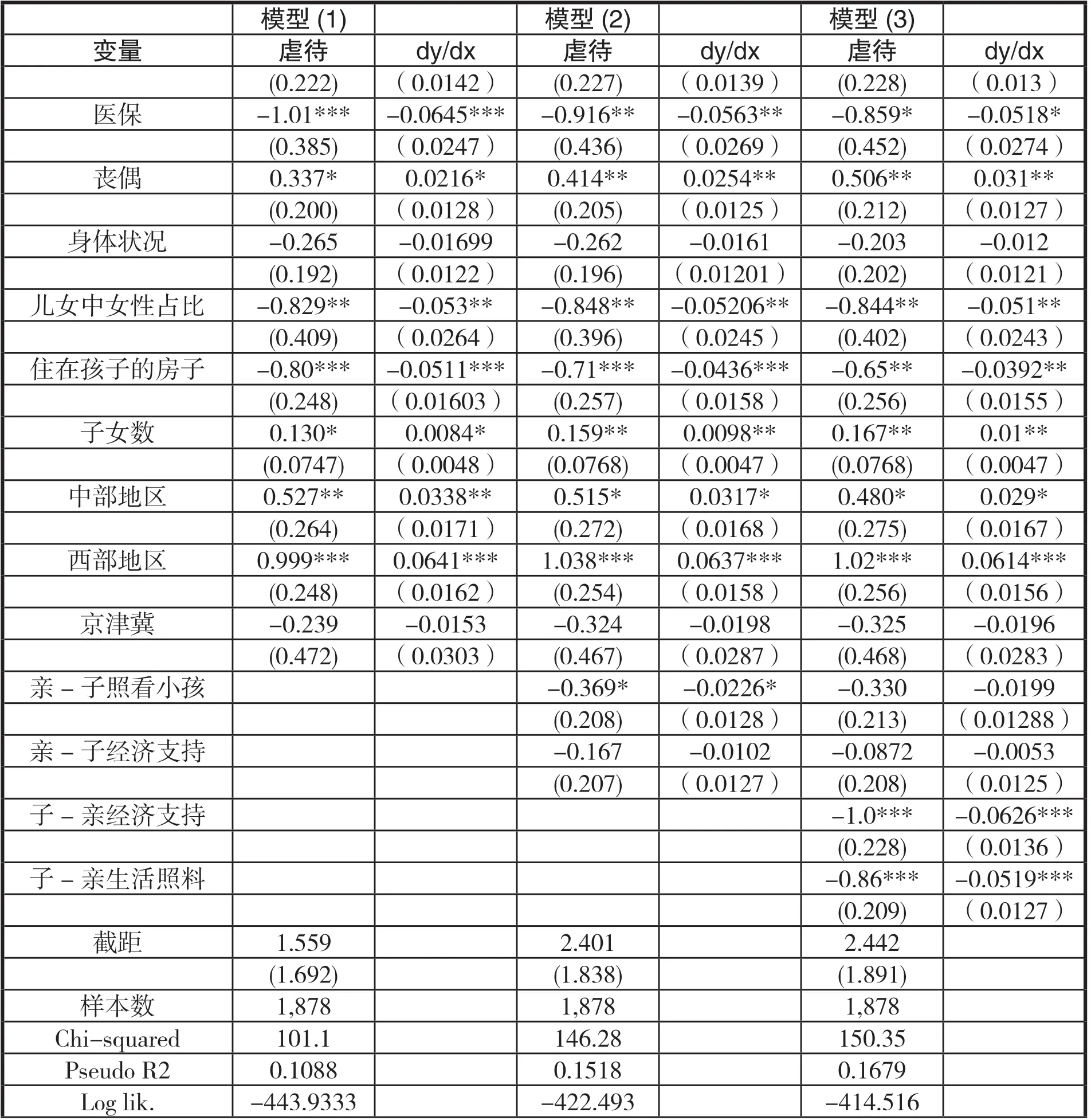

表2显示了“虐待模型”的Logit回归的系数结果及回归后计算出的边际效应。模型(1)显示了老人个体特征因素等控制变量的影响结果,模型(2)在模型(1)基础上加入了“亲-子”向下代际支持变量,模型(3)则同时加入了“亲-子”向下代际支持与“子-亲”向上代际支持的变量。从模型分析结果可以看到,“亲-子”代际支持与“子-亲”代际支持分别对虐待老人行为产生的影响是不同的。

1.“亲-子”向下代际支持的影响

模型结果显示,老人是否遭受虐待与“亲-子”向下代际支持的关系比较弱。在控制其他变量的情况下,只考虑“亲-子”代际支持时,老人帮助子女照看孩子可降低老人受到虐待概率的2.26%,结果表明老人的向下代际支持一定程度能够减少子女对自己的不良对待。然而,“亲-子”向下经济支持没有表现出显著性影响,可以看出老人对子女有经济支持并不会直接影响到子女是否对自己有不良对待,或者说此类支持的影响比不上老人帮助子女照看孩子的代际支持。尽管如此,在模型(3)中,当引入了“子-亲”向上代际支持变量后,“亲-子”向下代际支持都丧失了影响的显著性。

2.“子-亲”向上代际支持的影响

表2的模型结果表明,“子-亲”向上代际支持对老人是否受到虐待有强相关性并且表现出显著的影响。即子代给予的支持越多,虐待老人的发生率越低,这与已有研究(孙鹃娟、冀云,2018)的结论是一致的,模型(3)的结果还显示“子-亲”代际支持可有效降低虐待行为发生概率的11.45%(“子-亲”经济支持的效果6.26%和“子-亲”生活照顾的效果5.19%的综合)。值得关注的是,“子-亲”代际支持变量的加入使得“亲-子”代际支持变量的影响变得不显著。由此结果可以理解,与“亲-子”向下代际支持相比,“子-亲”向上代际支持更是关联是否发生虐待行为的直接因素,或者说,若老人在给子女照看小孩或经济支持等的向下代际支持能够换来子女对老人的向上代际支持的话,就有可能降低受到虐待的发生率,关于此点下文还将做进一步的验证。

3.控制变量的影响

从表2的模型结果来看,在控制变量的影响中,教育程度越高、持有医保、儿女中女性占比越高、与子女同住可明显降低老人受到虐待的发生可能性。居住在中西部农村地区、子女众多或丧偶的老人较容易受到虐待。此外,老人的性别、经济状况(收入、养老金)、身体健康状况等因素对是否受到虐待不会产生显著影响,这与已有研究提及的经济状况或身体状况较差的老人更易受到虐待有所不同。但值得注意的是,子女越多的老人越容易受到虐待(虐待行为发生的概率提升约1%),而子女中女性占比越高又会降低虐待行为发生概率的约5%。

表2 虐待模型的Logit回归结果和边际效应

综合模型整体的分析结果,可以得出,与老年人自身的个体因素相比,家庭因素更能够影响到虐待老人行为的发生。如儿女中女性占比高、与子女同住等会降低虐待老人情况的发生,而子女众多或丧偶的老人则更容易遭受虐待。也正基于此,对于家庭因素如何影响到虐待老人现象的发生,家庭成员之间的代际支持给予了更有力的解释。在控制了所有变量的情况下,双向代际支持都对降低老人是否受到虐待的可能性提供了证据。其中“子-亲”向上代际支持状况(子女对老人的经济支持、生活照料等)会显著降低家庭中老人遭受虐待的可能性,“亲-子”向下代际支持状况中,老人为子女照看小孩也会一定程度降低虐待行为的发生,推测更可能是老人通过“亲-子”向下代际支持来换取“子-亲”向上代际支持以改善在家庭关系中的地位状况。

(接上表)

(二)虐待种类模型

为验证双向代际支持是否具有稳健的影响效应,本文对老人受到虐待的种类(种类=虐待类型的叠加,无虐待 = 0)进行了OLS多元回归分析,回归模型如下。

其中,Type是受到虐待的种类叠加,Downward指“亲-子”向下代际支持的影响,而Upward指“子-亲”向上代际支持的影响,x是控制变量,为影响老年人是否遭受虐待的个人以及家庭因素,是误差项。

表3展示了“虐待种类模型”的回归分析结果。参照上述的虐待模型设计,虐待种类模型的(1)(2)和(3)分别是老人个体特征等控制变量的影响结果、纳入“亲-子”向下代际支持变量的影响结果,以及同时纳入“亲-子”与“子-亲”的双向代际支持变量的影响结果。

从表3的模型分析结果可以看出,双向代际支持的影响效应与上述的虐待模型结果具有一致性表现。具体而言,“亲-子”向下代际支持的老人给子女照顾小孩、老人对子女提供经济支持都可以微弱降低老人受到虐待的种类数。相较而言,老人给子女照顾小孩比对子女提供经济支持的效果稍大,即老人在家中帮助子女照顾小孩可降低约4%的虐待种类,老人给予子女经济支持则可降低约3%的虐待种类。在模型(3)的同时考虑双向代际支持的模型中,“亲-子”向下代际支持同样也丧失了显著性,“子-亲”向上代际支持仍显现出显著的影响效应,能够约降低24%的虐待种类(12%的“子-亲”经济支持和12%的“子-亲”生活照料)。“子-亲”代际支持对虐待种类的影响基本和是否虐待老人的影响保持一致,都会降低老人受到虐待的可能性,只是从回归结果来看,“子-亲”代际支持对虐待种类的效应不如其对虐待老人的效用强。

表3 虐待种类模型的回归结果

控制变量的影响效应同样与上述的虐待模型结果具有较为一致的表现。各个变量对老年人虐待种类的影响如下,居住地西部地区更容易增加虐待老人的种类;与此相对,受教育程度高、持有医保、儿女中女性占比高、与子女同住会显著降低受到虐待的种类;老人的性别、经济状况(收入、养老金)及身体健康状况等因素对同样对虐待种类不会产生显著影响。还有一点需要注意的是,年龄对老人受到虐待的种类在不同模型中均显示负向影响关系,由此可以看出并非老人年龄越大越遭受虐待的种类越多,这个结果与虐待模型的结果同样表现出了一致性。

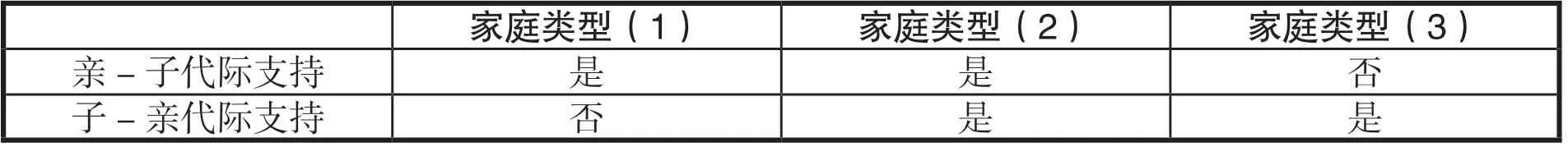

(三)双向代际支持的关系影响检验

根据上述的模型结果,为验证提及的双向代际支持是否存在转化以降低虐待行为发生的概率,本研究还做了以下的相关检验。数据显示,多数家庭同时存在“亲-子”向下代际支持和“子-亲”向上代际支持(双向代际支持都存在的老人平均年龄约72岁),这为研究“亲-子”和“子-亲”双向代际支持的关系影响创造了条件。由此进一步做的检验是,在同时存在双向代际支持的家庭中,由于“亲-子”向下代际支持可能被用来换回“子-亲”向上代际支持,因而“亲-子”向下代际支持对虐待老人行为的发生并无显著效用,而“子-亲”代际支持依然会存在显著效用。以代际支持在家庭中的分布为基础(如表4所示),通过家庭关系类型对比,家庭类型(1)和家庭类型(2),以及家庭类型(2)和家庭类型(3)中,验证“亲-子”向下代际支持和“子-亲”向上代际支持的不同影响,分析双向代际支持在虐待老人问题上的相互关系。

表4 双向代际支持和家庭类型

表5展示了双向代际支持对虐待老人是否发生的检验结果。模型(1)是在存在“子-亲”向上代际支持的家庭中,验证“亲-子”向下代际支持对虐待老人的影响效应;相对应的,模型(2)是在存在“亲-子”向下代际支持的家庭中,验证“子-亲”向上代际支持对虐待老人的影响效应。从表5的分析结果来看,

模型(1)中,老人帮助子女照看小孩的效用是约为-1%,老人给子女提供经济支持的效用约为-0.8%,数值都比较微小并且没有统计学意义。表明对于存在“子-亲”向上代际支持的家庭中,老人为子女提供代际支持并不能影响到虐待行为是否发生的可能性。从模型(2)中的边际效应计算结果可以看出,“子-亲”向上代际支持中的子女给老人提供经济支持和生活照料均对虐待老人行为发生具有显著的降低效果,分别是-4.4%和-4.8%。

表5的模型(3)(4)和(5)都是基于全样本的回归结果,并考虑双向代际支持的交互项效应,交互项是同时存在“亲-子”和“子-亲”的双向代际支持(“亲-子”照看小孩、“亲-子”经济支持、“子-亲”经济支持、“子-亲”生活照料即表4中家庭类型(2))。其中模型(3)主要验证“亲-子”向下代际支持和交互项的结果,模型(4)主要验证“子-亲”向上代际支持和交互项的结果,模型(5)主要验证双向代际支持和交互项的结果。从表5的全样本结果可以看出,在未控制“子-亲”向上代际支持的情况下(模型3),交互项可显著降低老人受到虐待的可能性(降低6.18%);在控制“子-亲”向上代际支持和交互项的情况下(模型4),交互项不再显著,“子-亲”向上代际支持对降低老人虐待有显著效应,表现为子女对老人的经济支持能够降低虐待概率6.16%,子女对老人的生活照顾能够降低虐待概率5.14%;在同时控制了双向代际支持和交互项的模型(5)中,“亲-子”向下代际支持和交互项均失去影响效应,而“子-亲”向上代际支持对降低老人虐待依然保持显著效应,且比模型(4)的影响效应略有增加。因此,可以看出,在存在“亲-子”向下代际支持的家庭中,若子女能够以“子-亲”代际支持回馈老人的“亲-子”代际支持,就很有可能达到降低虐待行为发生的概率,从而达到亲子关系良性构建的状态。

表5 双向代际支持对虐待老人的检验结果

(四)稀有事件偏差的稳健性分析

由于调查数据中老年人受虐待情况的发生率较低,考虑到直接采用logit模型可能会受到“稀有事件偏差”的影响,因此,根据已有研究提出的修正方法(Tomz et al.,2003),本文也通过“稀有事件偏差”的Relogit模型检验虐待模型的稳健型结果。从“稀有事件偏差”检验的结果可以看出,结论上和前述logit模型的结论一致。模型验证了当只考虑“亲-子”向下代际支持时,老人帮助子女照看小孩可以显著降低老年人受虐待的概率,当同时考虑“亲-子”和“子-亲”代际支持时,向上代际支持状况(子女对老人的经济支持、生活照料等)会显著降低家庭中老人遭受虐待的可能性。综合前述分析可以得出,尽管虐待老人的行为发生具有“稀有事件”的特征,但代际支持的影响效应具有一定的稳健性作用,即从家庭代际支持角度探讨虐待老人行为具有实证研究价值。

五、结论和讨论

从家庭关系角度探讨中国社会的虐待老人问题是非常必要的,这在以往的研究中往往处于薄弱位置。本文基于全国妇联和国家统计局共同实施的第三期中国妇女社会地位调查数据分析,从代际支持角度出发,将家庭代际支持的双向维度进行区分,重点验证了老人对子代的“亲-子”向下代际支持与子代对老人的“子-亲”向上代际支持对虐待老人行为发生的影响结果。研究结果显示,我国依然有着非常普遍的传统家庭价值观,包括子女向老人提供经济支持与生活照料等方面的向上代际支持都达到了70%以上,同时约70%的老人会帮助子女照看孩子,近半数的老人也会给子女提供经济支持。在此家庭联结较强的状态下,老人遭受虐待的发生率是较低的。在考虑到抛开“家丑不可外扬”的社会文化制约前提下,在探讨老人个体特征因素、地区因素及家庭成员因素对虐待老人发生影响的基础上,重点验证了家庭关系中的双向代际支持状况对虐待老人的影响。研究发现,“子-亲”向上代际支持状况会显著降低家庭中老人遭受虐待的发生可能,“亲-子”向下代际支持对老人遭受虐待则无直接的显著影响,更可能是通过同时换取“子-亲”向上代际支持来降低家庭养老的不利状况,研究一定程度揭示了家庭代际关系与虐待老人之间的紧密关联机制。

需要关注的是,若依据“权力(资源)-依赖”理论的解释,即具有依赖性的一方会受到资源控制者的限制,从而成为权力不平衡关系中的被动者(Emerson,1962),那么这一逻辑解释放在中国社会的家庭关系中是需要深入讨论的。正如本研究的实证结果,“子-亲”向上代际支持体现的是老人对子女的依赖,但这种依赖的强化不但没有使老人成为家庭关系中的权力被动者,反而能够显著降低这一状态,因此,本文提出的向上代际支持可能导致虐待行为发生的研究假设是不可证的,而是得以反证的结果。此外,“亲-子”向下代际支持既可能体现的是子女对老人的依赖,也可能体现的是老人对子代回报的期待或责任伦理,但向下支持状况也并不能显著影响到老人遭受虐待的弱化。虽然提出的向下代际支持研究假设并未直接得以证明,但考虑到中国家庭养老价值观的代际支持双向性特征,研究结果或许更符合学者提出的代际团结理论解释(Bengtson,1991;Lee,1994)。老人为子女提供的照看孩子、经济支持等“亲-子”向下代际支持,更是通过换回子女对老人提供的经济支持、生活照料等“子-亲”向上代际支持的回报,在家庭责任伦理的规范下形成家庭代际关系团结的良性状态,从而弱化了老人可能受到不良对待的消极结果。

研究结论一定程度验证了我国家庭养老的孝文化依然具有延续性特征,但也从侧面反映出传统养老价值观的变动性特征。从实证结果可以看到,与老人个体主体特征(健康状况、经济条件等)相比,家庭因素更显著影响到老人是否受到虐待情况的发生,而且子女众多并不一定有助于家庭养老,只是当子女中女性占比高且与老人同住将会降低虐待老人情况的发生,一定程度有助于老人的家庭养老。可以理解为在我国依然是女性多数承担养老责任的习俗,使得老年人更可能从女儿方获得各种代际支持,尤其是当孝文化易发生失范的转型时期,孝从价值性转向工具性,“养儿防老”更可能转向“靠女养老”(李升、方卓,2018)。研究结果显示出,经济社会发展水平相对较低的中西部或农村地区更容易产生虐待老人现象,之所以这种情况很值得警惕,是因为这些地区本应是受现代化冲击少、保持更多的传统社会文化,更会保持代际亲密关系而遵循尊老爱老的行为规范,然而现实似乎并非如此。这里就需要关注由人口流动及社会变迁等因素对家庭结构与关系构建的影响,如已有研究就指出代际亲密关系构建团结的机制会转向一种“下行式家庭主义”(即家庭意义的重心向下转移),且此类新型的代际亲密关系似乎在城市家庭中更为普遍(阎云翔,2017),即代际亲密关系转变促使的代际团结在经济社会发展更好的城市家庭中或许更能稳定的维系。

还需要讨论的就是在家庭内老人遭受虐待后是否报告的问题及相关对策。我国文化中的“家丑不外扬”“家和万事兴”等强调呈现家庭和睦状态的重要性,为了维护家庭和睦的价值,或是维护家族的面子,或是避免子女受到惩罚等,都有可能会导致老人对外虚报或不报子女的不端不良行为。因此,本文研究结果中呈现的虐待比例数据未必能够代表现实社会。尽管如此,若假设全国范围内的老人家庭都会受此影响的话,本文验证代际关系与虐待行为之间的关联便会具有重要的意义。当然,地方社会的养老价值观也会对老人是否报告受到虐待产生影响,如一项关于香港居民的研究表明,那些具有更强传统信仰(即传统主义)的老人更倾向于报告虐待行为(Yan et al.,2001),这也可解释为何在农村等经济社会发展水平相对较低的地区,老人报告受到虐待的比例相对较多,理由可能是这些地区老人的传统主义倾向更加明显。无论老人报告与否,对于虐待老人问题仍需要持续重视。既需要持续完善对老年人保护的制度保障,这方面我国持续修正《中华人民共和国老年人权益保障法》就体现了这一点;更需要持续推进维系和睦家庭关系的规范保障,重视尊老爱老等的家风建设仍然重要;再就是需要建立社区、社会组织、社会工作者等社会支持与家庭干预介入等多元化体系保障,通过多渠道多方式保障的体制机制构建,避免老人受到虐待行为的发生并及时有效解决虐待老人的问题。

本研究仍具有一定的局限性。由于在面对面的调查访问过程中,老人是否做出了真实回答很难研判,因而在深入探究虐待问题的研究上,不能完全抛开老人回答或许存在顾虑等的因素。另外调查数据中对于双向代际支持的测量缺乏程度上细分,难以进行更为细致的量化实证。尽管如此,此次调查也是第一次全面大范围地揭示了我国老年人遭受到虐待的整体情况,且调查研究对虐待老人行为的是否发生与虐待种类同时进行了考虑。再加之由于使用的是横截面时点数据,因此难以就代际支持和虐待老人的持续影响进行深度的因果研究。此外,限于调查数据中一些虐待种类的数量分布很少,未做进一步的不同虐待类型的影响因素的比较分析。这些涉及的不足也将是今后需要进一步深入探索的研究方向。