图像·儿童启蒙·教科书

——从《左图右史与西学东渐——晚清画报研究》谈起

2022-07-05公衍萍

□公衍萍

【导 读】《左图右史与西学东渐》从图像进入近世中国文化史的研究践行有范式价值。书中研究晚清画报中的“儿童相”,发掘图像在近世儿童启蒙中的作用,更有具体的启示意义。由此可以延伸思考近世小学教科书中图像的广泛运用。

陈平原对文学与文化史中“图像”的兴趣由来已久。《看图说书:小说绣像阅读札记》一书是阅读“与小说文本同行的绣像”[1];《触摸历史:五四人物与现代中国》演述历史图文并茂;哪怕是论“文”的《从文人之文到学者之文:明清散文研究》也有意在每讲标题下附上相关画像,为文字画龙点睛。不过,在其诸多著述中,最能彰显其图像研究之建树的,是他对晚清画报的研究。从20世纪90年代中期讨论《点石斋画报》开始,陈平原深入晚清画报的图文世界,一路走来,收获颇丰。2018年出版的《左图右史与西学东渐——晚清画报研究》(生活·读书·新知三联书店,以下简称《左图右史》)一书便是其成果的集中体现。

该书初版于2008年在香港三联书店印行。10年之后,作者在原先五章[2]外,增添了五章内容[3],论述的结构更为完善,所涉及的议题也更加广泛。陈平原以《左图右史》为代表的晚清画报研究,开辟了一条从图像进入中国近现代文化史的独特学术路径,具有重要的范式意义。在此认识基础上,笔者试图从近现代儿童启蒙的问题出发,聚焦该书新增的一章《转型期中国的“儿童相”——以〈启蒙画报〉为中心》;以该章对晚清画报中“儿童相”的研究为启示,提醒人们注意与文字互动的图像在近现代中国儿童启蒙过程中的重要存在和独特作用。此外,也试将讨论的范围由画报延伸至童蒙或小学的教科书,因为后者在图像与近现代中国儿童启蒙的问题上,或许是更为广泛而典型的案例。

一

首先,有必要对《左图右史》一书的研究对象和方法路径有一定的整体认识。晚清画报作为一种图文并茂、雅俗共赏的大众媒体,最大的特点是以图像为中心,叙述时事。相比其他以文字为中心的晚清报刊,画报既力求传播新知,又重视平民趣味。它以新闻为主要内容,传递时事信息,又以美术为形式外衣,兼顾美感和趣味。至于画报中图与文之间“表达”的张力,也足以让今人对晚清的社会风尚、文化思潮以及审美趣味的复杂性获得更深入的了解。选择晚清画报作为对象展开历史论述,意味着研究者有意重视近现代中国社会文化演变中“图像”的意义。

以绘画形式配合时事报道,是晚清画报的基本属性;这决定了该书的研究路径,不可能是艺术史学科中习见的“图像学”研究。陈平原无意简单地“以图证史”或者“据史寻图”,如果要为他所追求的研究路径命名,那应该是书名中的关键词“左图右史”。陈平原这样表示:“不同于历史上诸多以图配文的出版物,晚清画报的最大特点是图像优先;但这不等于说文字可有可无。没有文字的铺张扬厉、拾遗补阙,乃至画龙点睛,则‘新闻’过于单薄,‘纪事’难得诱人。某种意义上,晚清画报中图像与文字之间的‘悲欢离合’,既充满戏剧性,也是其独特魅力所在。”[4]47因此,他一只眼睛盯住“文”(“史”),抓住画报的“新闻眼光”,一只眼睛则聚焦画报的“图像叙事”。在这本书中,他谈“新闻眼光”,强调的是画报对时事政治、社会风潮、经济民生、大众文化的敏锐反应;谈“图像叙事”,是从美术角度,强调“图像”对“新闻”的直观呈现。与此同时,他既看到画报以图像为中心兼及文字的形式特点,也不忘关注其中图与文的复杂张力。要言之,这是在对图与文的复杂关联的认识基础之上,展开的对图像与文字的互动阐释,从而丰富、细化、深化现有的历史认识。

在图文互动关联的历史图景中,凸显图像的独立位置,也不偏废与图同行的文,践行一种图文互生的文化历史阐释方式,是陈平原的晚清画报研究在方法论上,对考察近世中国社会文化的特别贡献。《左图右史》所实践的这种文化史研究方式,显然有不限于“晚清画报”这一具体对象的范式意义,也适用于对近现代中国社会文化演变中其他对象和方面的考察。正因如此,我们从近现代中国儿童启蒙的特定问题出发,进一步发现《左图右史》第五章——《转型期中国的“儿童相”——以〈启蒙画报〉为中心》——对“图像”在晚清儿童启蒙过程中功能的讨论,有着更为具体的启示意义。

二

要说明这种“启示”,最好从图像与近现代儿童启蒙问题的关联性说起。如果说“启蒙”是现代性的一义,那么对“儿童”的发现和启蒙无疑是晚清以降中国现代性进程中的基本问题。早在晚清中国,知识界就意识到不仅要开通官智与民智,也要启发童蒙;而对儿童的启蒙,往往离不开图像的教育作用。自晚清以来,知识分子对包含儿童在内的大众的启蒙,主要借助两种表述形式展开:“白话”和“图像”。就白话启蒙而言,裘廷梁的观点颇具代表性。裘氏在《论白话为维新之本》(1898)一文中论到“愚天下之具,莫文言若;智天下之具,莫白话若”,并指出白话有“八益”:省日力、除骄气、免枉读、保圣教、便幼学、炼心力、少弃才、便贫民。其中,“便幼学”便是强调“白话”之于儿童启蒙教育的意义。裘氏宣扬:“一切学堂功课书,皆用白话编辑,逐日讲解,积三四年之力,必能通知中外古今及环球各种学问之崖略,视今日魁儒耆宿殆将过之。”[5]

需要注意的是,晚清的白话启蒙侧重的是启迪蒙昧,所主要针对的对象乃是知识水平较低的普通民众,受众年龄偏向成人,并不特别面对儿童。相比而言,当时的图像启蒙,则更多侧重于开启童蒙,其主要对象正是年龄阶段较低的儿童。例如,1895年《申报》就刊文称赞读画报有益,并且进一步强调:“儿童喜于读画,少时所识之画,即将来所读之书也。其事先了然于胸,则读书时更为有味。而况忠孝节义之事,激其志气,正其心术,不尤为启蒙之要哉。童子之质地聪颖者,初则喜看,后则喜摹。”[6]1900年,教育家陈子褒也在《论训蒙宜用浅白读本》一文中表示:“凡人无不喜看图画,而童子尤甚。盖有图则一目了然,且有趣味在焉。第物可图而事不可图;事间有可图,而理则不可图。训蒙先生孰不知图画之要者,然猝教以‘明德’‘新民’,则图于何有?即教以‘学而时习之不亦说乎’,则图于何有?故欲以图示童子,又非浅白读本不能也。”[7]显然,对图像在儿童启蒙中的独特性和重要性,晚清时期的有识之士已有了较为自觉的认识。

基于晚清知识界的上述自觉,陈平原在本书“儿童相”一章中明确指出:“晚清报刊中,凡追求普及,希望‘妇孺皆知’的,有两条捷径可走:一是使用白话,二是配上图像。《点石斋画报》使用文言,《无锡白话报》没有图像,二者各有所长,但若是能让‘图像’与‘白话’结盟,启蒙效果必定更佳。”而20世纪初发行的《启蒙画报》所具有的两大特点恰好是:“既为‘图说’,又是‘官话’。”[4]221-222这是《启蒙画报》编者的理念自觉,也是画报内容所呈现的实际效果。更为重要的是,“晚清画报虽说以识字不多的‘妇孺’为拟想读者,可真正关注妇女儿童命运的并不多”,《启蒙画报》便是这“不多”中的重要一个。在陈平原看来,《启蒙画报》“以图文并茂的方式,介绍新知,培养信念,并呈现古今中外少年儿童的日常生活,这其中牵涉的政治立场、文化心态、新闻眼光以及绘画技术,值得深究”[4]217。如此,便有了由画报的“图像叙事”,进入晚清社会文化转型中儿童启蒙问题的必要与可能。

可以看到,陈平原由图论史的分析具有自觉的跨学科特征,这固然由“晚清画报”这一研究对象的性质所决定,根本的原因却在于其研究始终围绕着“晚清中国之‘何谓儿童,如何启蒙’”[4]217。对这个问题,西学东渐背景下的晚清文人志士开启了本土的现代思考与实践,《启蒙画报》便是这些思考和实践的重要成果。在陈平原的论述中,我们看到了《启蒙画报》的进步贡献,也看到了知识分子思考与实践的种种局限。编者、作者的认知水平、兴趣倾向,以及画报本身的制作工艺限制,都使得《启蒙画报》对儿童启蒙的追求不得不带有一些不足和缺憾。例如,因为“把握不住读者的年龄特点”“越办越像大人杂志”[4]225,而版刻工艺又使其无法与新闻结盟,其立场与趣味倒退至传统蒙书的立场。《启蒙画报》的贡献与局限,所反映的正是晚清知识人在儿童启蒙问题上的贡献与局限。从这个意义上看,对《启蒙画报》的关注就是对中国儿童启蒙的现代性问题的一次追根溯源。

以陈平原研究《启蒙画报》的视野和方法为启示,我们思考图像与近现代中国儿童启蒙的关系,将视域延伸至其他的时段与对象中去,如近现代童蒙读本或小学教材对图像的重视与运用。在中国传统蒙书的编纂中,本来就有图文结合的传统。例如,明清时期的《对相四言杂字》等蒙学书籍中,便有所谓“对相”“图解”(图配文)的形式。这些古代的蒙书以浅近的文言,配上线刻白描图案,生动地向儿童讲述着儒家伦理道德。然而,这一传统一旦延续到近代新式学堂的教科书中,就面临着价值立场与趣味的现代转化。事实上,《启蒙画报》的创办伊始就体现了对学堂教学的配合,它本身可以当作教材使用,其编撰的内容也自觉体现着当时学堂教学的需求,但其难以将传统的“图书”传统与西学东渐下的“图像叙事”结合。《启蒙画报》的实践,最终留下了很多遗憾。相比而言,近现代儿童教学过程中使用的读本、课本、讲义等更为有效地将图像与白话这两条儿童教育的形式结合在一起,落实着启蒙的目标。作为近现代儿童启蒙的一种路径和媒介,教科书的广泛性与重要性不亚于画报,甚至可以说前者在儿童启蒙事业上取得了更多的实绩,在商业性和实用性上也取得了更大成功。在考察图像与儿童启蒙的问题上,小学教科书同样具有不容忽视的意义。

三

1901年,上海澄衷学堂发行的蒙学教材《字课图说》,便是典型的早期案例。其特色正如广告语所描述的:“是书专为训蒙而设,共选三千余字,字各有说,简说教小学生,详说教中学生,凡天文、舆地、宫室、礼制、身体、格致、服用、植物、动物各图略备。”[8]该书“凡例”中也提道:“绘图凡名字动字之非图不显者,均附以图,或摹我国旧图,或据译本西图,求是而已。”[9]从这段描述中,可见该书编纂中蒙书的传统与东渐之西学的双重影响。如果说澄衷学堂的《字课图说》是以插图取胜,那么无锡三等公学堂仿照日本学制自编的《蒙学读本全书》,则堪称“书画文”三绝,在同时期教材中居领先之地。有学者这样评价《蒙学读本全书》的地位:“由浅入深,楷书石印,附有图画,形式比较美观,故盛行一时,是同期最完备、最漂亮的新式教科书。”[10]而在《字课图说》出版一年后,清政府颁布了《钦定蒙学堂章程》,规定蒙学堂课程门目表,有修身、字课、习字、读经、史学、舆地、算学、体操等。这其中需要特别注意的是,“修身”课程的教法之一为“绘图贴说,以示儿童”,“字课”课程的教法之一为“凡天地人物诸类实字皆绘图加注指示之”,“舆地”课程的教法之一为“以地球行星图指授之”。[11]395除此之外,《章程》在“堂舍规模”处也规定,“堂内宜悬挂天文图、地球图、地舆图、各动植物图、算式图或一切玩物之有益见闻者,以引动孩童之知识”[11]399。凡此种种,无不彰显着图像启蒙在晚清童蒙教育中的重要位置。

晚清和民国时期具有代表性的教科书出版机构——商务印书馆、中华书局、开明书店、大东书局和世界书局——在不同年份发行的各学科的小学教科书,更是纷纷体现了对图像的重视。这里以国文(国语)科的小学教科书为案例,管窥图像在近现代儿童启蒙教育中的丰富应用,一瞥当时人们是如何在图像中想象儿童和进行启蒙的。

我们从各类国文(国语)教科书的编辑大意中,就可看到当时教育者对插图的高度重视,已形成一种常态化的自觉。教材的编撰者普遍意识到图像对儿童教育的实用作用。例如,1905年商务印书馆发行的《最新初等小学国文教科书》就注意到插图有便于讲解的功能和趣味性:“本编插图至九十七幅,并附彩色图三幅。使教授时易于讲解,且多趣味。”[12]到了民国时期,教科书编者对图画的质量和作用逐渐有了更丰富的认识和更高标准的要求。如1912年发行的《新制中华国文教科书》这样表示:“本书图画注意如下:1.以人物肖像及风景写真为主;2.非图不明处必插图以明之。”[13]1915年发行的《中华女子国文教科书》对课文插图也有较高要求:“人物肖像及地理风景诸图皆有所本,不敢臆造。”[14]1939年发行的《修正高小国语教科书》的编纂大意中则有这样的自我描述:“本书所用字体、插图及排列方法,均以富有艺术兴味,适合儿童心理为主。”[15]此外,许多与教科书相配套的教学法也对插图的使用和作用有相应的描述,例如,在《儿童北部国语教学法》中,“看图”就是一项常用的教学方法:“教师讲述故事后指导看图,并由教师提出问答,以补充儿童想象。”与“看图”教学法配套的教具也有“教科书插图放大图”。[16]这种实用性的要求大都在教材中得到了有效落实。民国小学国文教材中的插图丰富而生动,能与文字有机地配合起来:一方面补充了正文内容,升华了文字的意蕴,有助于儿童对知识的理解;一方面增加了课文的意趣,顺应了儿童的身心规律和学习兴趣,很多课本插图都以儿童视角来叙事,或者将动植物拟人化,契合了儿童学生的接受心理。

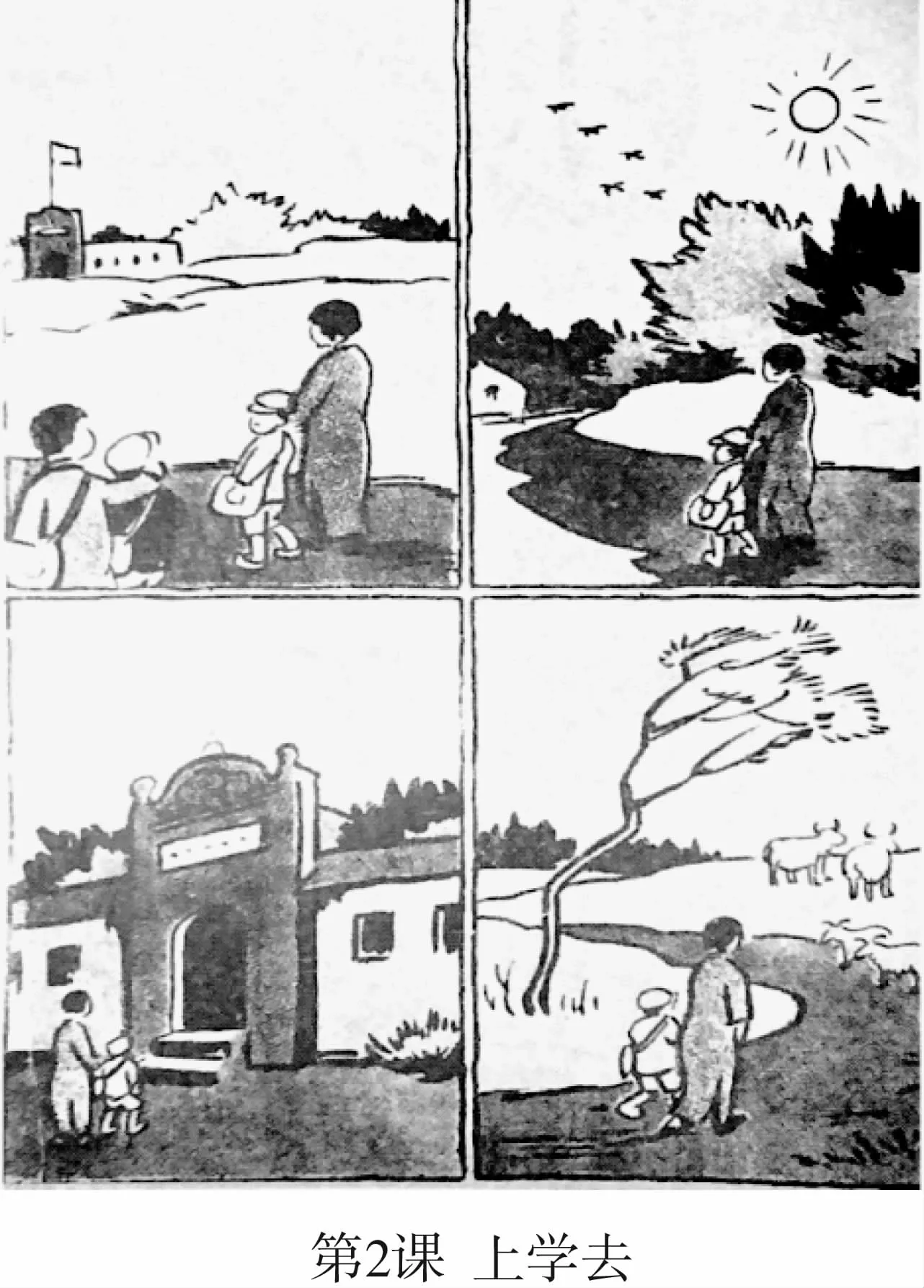

此外有些教科书十分重视图画的独立地位与美育功能。《开明国语课本(小学初级学生用)》的编辑要旨就这样表示:“本书图画与文字为有机的配合;图画不单是文字的说明,且可拓展儿童的想象,涵养儿童的美感。”[17]翻阅《开明国语课本》,我们看到的是文字旁兼具知识性与趣味性的插图,其中呈现的是画者丰子恺从儿童视角出发所绘制的生机勃勃的“儿童相”,呈现着儿童生活中惯常出现的家庭与校园情景:自然的、居家的、游戏的、课堂的、劳动的、卫生的、体育的等。这类插图以形象化的方式体现着教科书编撰者在传授知识以外培养儿童审美感受的教育意图,潜移默化地影响着当时儿童的身心发展。通过图像实现审美教育,正是近现代儿童启蒙教育的重要特征之一。

图1 《开明国语课本》之《上学去》,丰子恺绘

图像在教科书中最主要的功能还是在于它生动直观地体现着传播新知、道德教化的教育内容。通过民国教科书中各式各样的插图,可以看到当时启蒙教育者如何在德育、智育、体育、美育等方面要求与想象儿童的。当时社会的现代化想象的方方面面——如公民意识、民族国家意识、道德伦理、卫生健康——也都在小学教科书的插图中得以具体彰显。例如,教科书插图对儿童家庭生活的描绘,往往体现了当时社会由父权制向追求和谐平等的家庭模式的意识转变。在1915年初版的《新制单级国文教科书》中,有多幅插图表现了父母子女、兄弟姐妹之间相互尊重、爱护的家庭情景。这种家庭想象显然与传统社会的父权制和等级观念相去甚远,体现着社会转型中的新型伦理观念。

从整体上看,民国小学教科书图画中的儿童形象,是独立自主、文明礼貌、活泼强健的,显示了社会文化意识在新旧杂陈、东西交汇的历史语境中的渐进风貌。在民国小学课本插图中,儿童不再是传统文化中顺从的小儿,而逐渐获得了自身独立的主体地位。他们不仅自己穿衣、清洁、待客,更重要的一点在于他们是中华民族与现代国家的未来主人,在他们身上应该体现着传统中国的优良民族品格与现代社会的公民德行。因此,当时的教科书为儿童讲述中国历史上仁人志士的故事,并据此附上画像,其中有岳飞、戚继光等抵御外辱的代表,有班超、苏武之类守礼有节的忠士,有曹冲、王冕等聪颖过人的慧童(《分部互用儿童教科书:儿童北部国语》第六册甚至把曹冲称象的故事作为封面插图,见图2),有卫青、霍去病等征伐将领,也有巾帼不让须眉的杰出女子代表,如沈云英、李侃夫人等。这些生动的插图配合浅显的课文,使儿童能够浸润在守护国家、保卫国土、振兴民族的忠义氛围中。在公民德行培养方面,教科书编者也多选取嘉言懿行的典范,如季札、张良等,并为其配图,意在让儿童向先贤看齐。

图2 《儿童北部国语》第六册封面

与此同时,当时小学教材的插图也体现着对儿童健康体魄的要求。作为小国民,小学生身着军装,进行集体操练,便是其中具有代表性的生活场景。插图在描绘儿童自由玩耍时,也时常在其中加入游戏和锻炼身体的内容。如在《新制单级国文教科书》中,我们就可以看到“学生十人,排成一队,学习体操”的场面,也能看到“学生数人,在操场游戏,或唱歌,或踢球,或抽陀螺”的画面。

图3 《新制单级国文教科书》第1册

结语

上述从陈平原《左图右史》一书对图像与儿童启蒙问题的启示说起,论至图像启蒙在近现代小学教科书中的重要地位与作用。显然,面对近现代中国文化史中图像与儿童启蒙这样的宏大话题,如此讨论只能是略举数隅,管中窥豹,本文的目的仅在于以陈平原的研究为话引,提请研究者更多地注意这一问题。我们应该认识到:谈论以启蒙为基本标志的中国文化的现代性历程时,于文字的关心外,也须留意与文偕行的图像;除了注目报刊书籍中严肃的政论和文学,也应关心如画报与教科书中以儿童为对象的“低调启蒙”。图像的方法与近现代儿童启蒙的问题视野两相结合,恰好构成一个值得不断深化的研究领域。这是历史的研究,也有着现实的意义。

注释

[1]陈平原.看图说书:小说绣像阅读札记[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2004:135.

[2]原先的五章为:《晚清教会读物的图像叙事——关于〈教会新报〉〈天路历程〉与〈画图新报〉》《晚清人眼中的西学东渐——以〈点石斋画报〉为中心》《从科普读物到科学小说——以“飞车”为中心的考察》《流动的风景与凝视的历史——晚清北京画报中的女学》《城阙、街景与风情——晚清画报中的帝京想象》。

[3]新增的五章为:《图像叙事与低调启蒙——晚清画报在近代中国知识转型中的位置》《转型期中国的“儿童相”——以〈启蒙画报〉为中心》《鼓动风潮与书写革命——从〈时事画报〉到〈真相画报〉》《风景的发现与阐释——晚清画报中的胜景与民俗》《追摹、混搭与穿越——晚清画报中的古今对话》。

[4]陈平原.左图右史与西学东渐——晚清画报研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018:47.

[5]裘廷梁.论白话为维新之本[N].无锡白话报,1898(1).

[6]论画报可以启蒙[N].申报,1895-8-29.

[7]陈子褒.教育遗议(“近代中国史料丛刊”第91辑)[M].沈云龙主编.台北:文海出版社,1973:39-40.

[8]新闻报,1901-9-18.

[9]刘树屏.字课图说[M].上海:上海澄衷学堂,1901.

[10]石鸥,吴小鸥.中国近现代教科书史(上)[M].长沙:湖南教育出版社,2012:80.

[11]舒新城.中国近代教育史资料(中)[M].北京:人民教育出版社,1981.

[12]蒋维乔,庄俞等.最新初等小学国文教科书[M].上海:商务印书馆,1905.

[13]沈颐等.新制中华国文教科书[M].上海:中华书局,1912.

[14]沈颐.中华女子国文教科书[M].上海:中华书局,1914.

[15]教育部编审会.修正高小国语教科书第4册[M].北京:新民印书馆,1939.

[16]周刚甫.儿童北部国语教学法[M].上海:儿童书局,1934.

[17]叶圣陶,丰子恺.教育部审定新课程标准适用小学初级学生用开明国语课本[M].上海:开明书店,1932.