文物古建筑的智慧防雷应用技术研究*

2022-07-04李衣长刘学奎蔡河章上官福明曾繁其

李衣长 刘学奎 蔡河章 上官福明 曾繁其

(1.福建省三明市气象局,福建 三明 365001;2.福建省文物保护中心,福建 福州 350001;3.福建省气象灾害防御技术中心,福建 福州 350008;4.厦门大恒科技有限公司,福建 厦门 3611021)

1 概述

文物古建筑是弥足珍贵的国家宝贵财富,因建成年代久远,且大多是木结构或砖木结构,基本无防雷设施或防雷设施安装不到位,一旦遭受雷击,极易造成木质构件燃烧和古建筑损毁,甚至造成人员伤亡事故,存在严重的雷击安全隐患。在科技飞速发展的今天,传统防雷技术已无法满足文物古建筑保护的新要求,为此,在遵守“不改变原状”和“最小干预”的原则下,本文提出从雷电监测预警到雷电防护,推行新型防雷应用技术。

近年来,许多学者对文物古建筑物雷电防护进行了大量研究,提出了许多科学、有效的防雷措施。姜启成等[1]根据紫金庵的具体情况和实际需要,采取避雷带和短避雷针组合形式作为接闪器,安装了引下线、接地装置、防接触电压与防跨步电压措施,并通过等电位连接、屏蔽、加装电涌保护器、合理布线和良好接地等措施实现防雷保护;周乾[2]充分考虑其建造材料大部分为绝缘材料,在故宫博物院绝大部分古建筑上安装避雷针、避雷带、引下线、接地装置和防跨步电压设施。上述研究能够针对文物古建筑的特点,从外部防雷装置与内部防雷考虑采取综合防雷措施,但对文物建筑本体及周围环境影响较大,偏向于“被动式”防雷。本文从探索新型防雷应用技术出发,采用闪电监测、雷电灾害、卫星遥感等资料和防雷应用试验数据,运用统计学分析法、灾情解析法和层次分析法等研究方法,在运用精细化雷电灾害易损度区划成果基础上,采用多源融合的雷电预警技术,通过智能升降接闪、引下装置、在线监测和控制防雷装置等手段,实现文物古建筑防雷“多源监测、提前预警、及时防护、智能管理”目的。

2 基于GIS的精细化雷电灾害易损度区划

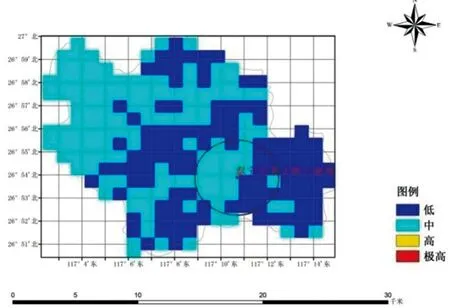

近年来,不少专家学者在雷电易损度评估与区划方面进行了研究。赖辉煌等[3]建立基于GIS的精细化雷电易发程度综合评价模型,在雷电易发区识别上具有一定的可行性,生成产品在精细度、合理性上基本满足和符合现状需求。本文以福建省三明市为例,利用GIS技术将易损性构成要素进行图层叠置的方法[4〗,完成1km×1km格栅的精细化雷电灾害易损度区划,得到福建某文物古建筑所处区域的雷电灾害易损度区划结果(见图1)。该文物古建筑所处区域为雷电灾害易损度中值区,雷电活动比较活跃,有着较高的雷电灾害风险。因此,在进行防雷工程设计时,要结合雷电灾害易损度区划结论,科学、合理设计防雷设施。

图1 文物古建筑所处区域(3 km范围)雷电灾害易损度区划

3 多源数据融合的雷电监测预警

目前,国内外主要通过闪电定位仪、大气电场仪、气象卫星、天气雷达等监测手段开展雷电预警,早期主要依靠一两种监测手段开展雷电预警。方标等[5]利用天气雷达与闪电定位仪资料分析开展雷电预警研究;孟青等[6]利用大气电场仪组网,自动、连续、实时监测雷暴中心的电场强度、极性等数据,监测雷暴的发生、发展和移动状态,做出雷电预警。不少学者融合多种监测数据开展雷电预警研究。杨世刚等[7]根据山西省的地面气象站资料,利用自动站、闪电定位仪和新一代多普勒雷达等新型探测资料,采用OSR方法、FORTRAN和VB6.0等语言,建立雷电预警系统;赵伟等[8]以基于雷达数据的雷电预警产品为基础,融合闪电定位系统和大气电场数据,对原始雷电预警等级进行修正,实现融合多源监测数据的雷电预警方法,结果表明,漏报率为31.89%,空报率为30.54%,临界成功指数为60.53%,雷电预警效果有明显提高。

4 智能防雷应用技术

文物古建筑对防雷工程有特殊的要求,必须遵守“不改变文物原状”和“最小干预”的原则,做到对建筑本体和景观环境原貌影响最小。传统防雷技术是在建筑本体上敷设防雷装置,并在建筑基础周边开挖埋设接地装置,不可避免会对建筑本体和基础构造带来一定破坏。为此,借助物联网、云计算、大数据等网络化、信息化新技术,开发新型智能化防雷应用新技术、新手段,提升文物古建筑防雷装置的先进性、可扩展性和易操作性,是新时期社会发展的需要。

4.1 提前预放电接闪杆

提前放电接闪杆主要通过激发器从大气电场中吸收并贮存能量,接闪杆杆尖与大地有良好的电气连接,处于等电位状态。当雷闪发生前,大气电场强度会迅猛增大,激发器与杆尖之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位差,它们之间的电位差迅速增大会造成尖端打火,并使尖端周围的空气离子化,形成尖端放电现象,从而产生一个早期的上升先导去引导、改变雷云向下先导的走向,将闪击精确引到自身并迅速、安全地将雷电流泄放到大地,减少了传统接闪杆的“绕击”和“侧击”现象。

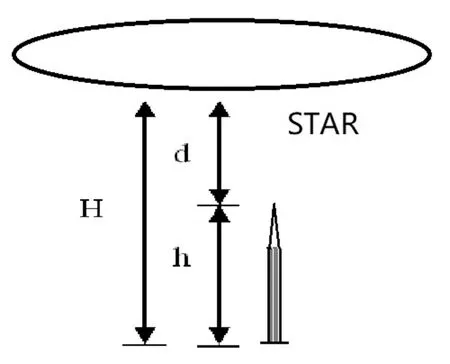

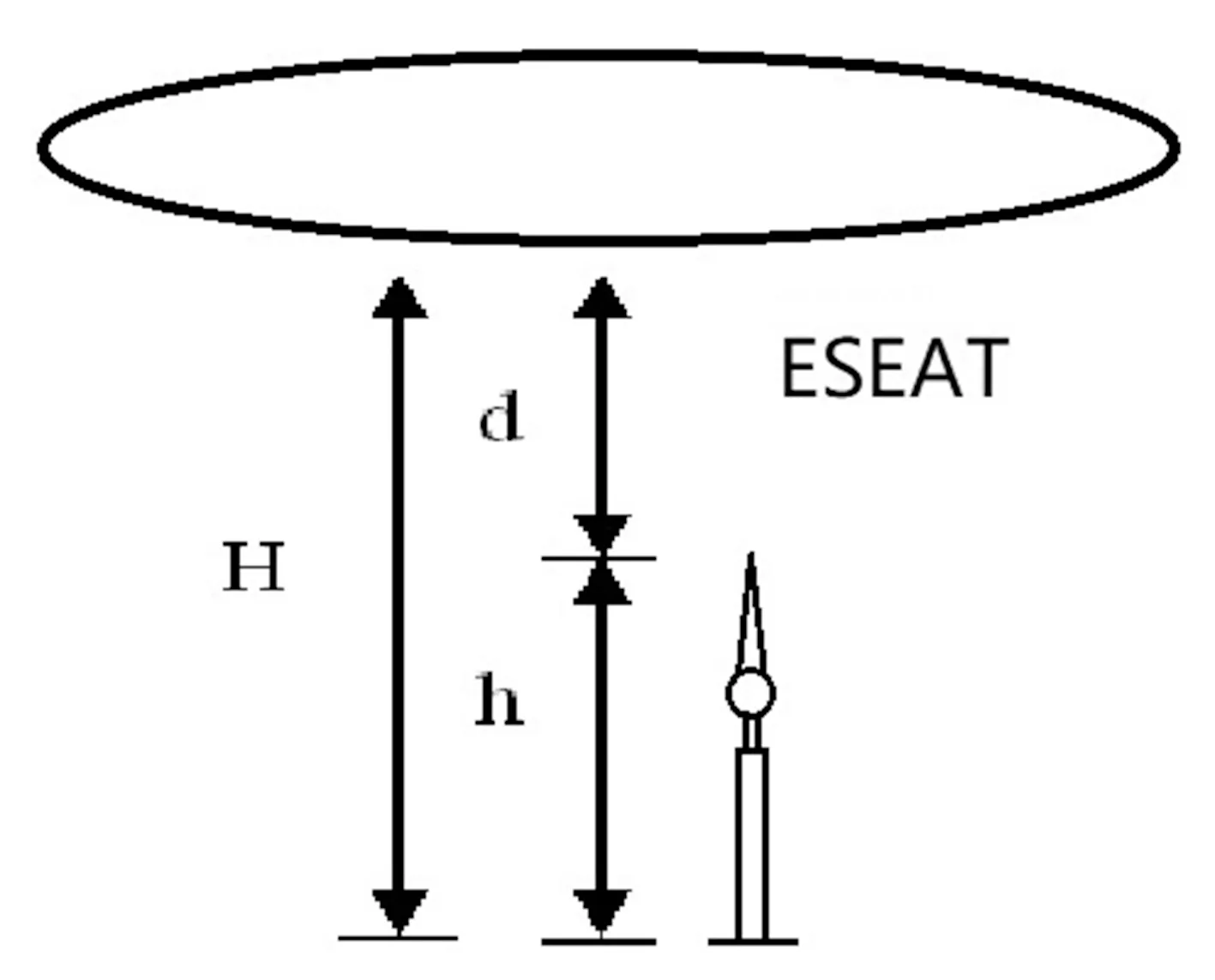

本文引用某次普遍接闪杆与提前预放电接闪杆比对试验数据(见图2~图3),试验时平板电极为铝制,直径3m,H=213 cm,h=100 cm,d=113 cm,铝板上施加直流电压-45 kV,分别连续施加冲击电压波50次,放电试验的时间间隔2分钟。

图2 普通接闪杆试验布置示意图

图3 提前放电接闪杆试验布置示意图

在同样的试验条件下,分析普通接闪杆和提前预放电接闪杆接闪放电试验数据,见图4。

图4 普通接闪杆和提前预放电接闪杆接闪放电试验数据分析图

从图4可见,普通接闪杆接闪放电时间的平均值( TSRAT) 为139.0 μs,提前预放电接闪杆接闪放电时间的平均值( TESEAT) 为121.6 μs。根据试验波形及上升时间Tm=650 μs的参考波形,运用作图法(见图5)折算得到该次试验条件下,提前预放电接闪杆的提前放电时间△T=50.5 μs。

图5 提前放电时间折算图

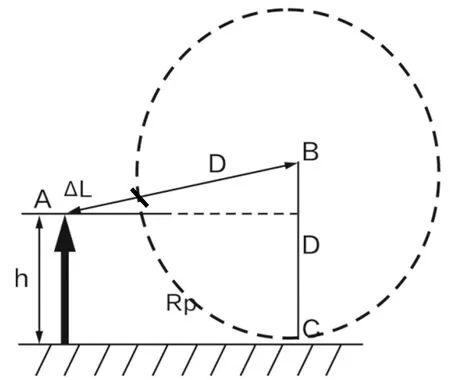

目前,国内对提前放电接闪杆的保护范围未作明确规定,可参考NFC17-102-2011(法国)的提前放电接闪杆保护范围(见图6),计算公式如下:

4.课中交流与总结。课堂模拟结束后,教师以提问的形式,请课堂模拟小组核心成员谈一谈自己在两次不同“情景模拟扮演”当中的相关感受;接着教师结合课堂模拟进行客户投诉处理技巧知识点的总结。经过前后两次同一情境下的处理投诉经历,小组成员的认识和体会应该最为深刻,通过小组成员的阐述,加深学生对于课堂模拟中投诉处理方案的理解,同时通过教师分析总结,使学生更直观地了解和掌握教学的重点难点。

图6 提前放电接闪杆保护范围示意图

(1)

式(1)中,h代表提前放电接闪杆顶端到被保护平面的垂直高度(单位:m);

r代表滚球半径(单位:m);对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类保护对象,r分别取30m、45m、60m。

△T代表提前放电时间(单位:μs);

△L代表上行抢先距离(单位:m),△L=V×△T,V为先导速度,通常情况V=106m/s ;

Rp(h)代表距提前放电接闪杆顶端垂直距离h平面上的保护半径(单位:m)。

4.2 雷电预警智能升降接闪杆

在雷电发生前,根据多源数据融合的雷电监测预警系统发出的预警信息,触发智能升降驱动装置,促使其自动升到预设高度,截获雷电流,再通过自身金属升降杆引导雷电流泻散入地,平时可安装为隐藏、半隐蔽状态,甚至可采用接闪器发射井,无雷电时接闪器收至发射井内,最大程度减少对文物古建筑和周围景观的影响,但对雷电预警的准确率、稳定性有所要求,并需加强发射井后期的防水、防老化等维护工作(图7)。

雷电预警智能升降接闪系统具备一定的智能性、隐蔽性和主动防雷特征,可满足文物古建筑防雷的特殊需求,适合于低矮民居古建筑物(高度在20 m以下)、集中成片古村落等文物古建筑。

图7 雷电预警智能升降接闪杆系统示意图

4.3 隐形引下线

4.4 雷电峰值记录仪

根据GB 51017-2014第4.2.5条规定,全国重点文物保护单位的古建筑和被联合国教科文组织列入世界文化遗产目录的古建筑宜装设雷击计数器,为真实了解雷电活动规律和检验防雷装置的防护效果,可在接闪杆或引下线上安装雷电峰值记录仪,用于实时监测记录雷击的强度、极性、时间和次数等数据,将采集到的数据通过网络传送至客户端,使管理人员能及时获知古建筑是否遭受雷击以及雷击的时间、强度、极性等相关数据。

4.5 电解离子接地极、新型降阻剂与深孔接地井技术

电解离子接地极通过铜管呼吸孔,将活性电解离子释放到周围土壤中,并不断向周围渗透,形成树根状的地网,有效增大地中的泄流面积,具有适用岩石沙土等恶劣地质条件、施工方便、对环境影响小等优点。深孔接地井中运用电解离子接地极,并在离子接地极四周回填新型降阻剂或高效土壤改良剂,使接地电阻值达到设计要求,因此在古建筑防雷工程中被广泛应用,单套离子接地极接地电阻估算式:

(2)

式(2)中,R—单套离子接地极接地电阻(Ω);ξ—系数,取0.1;ρ—土壤电阻率(Ω·m);l—离子接地极长度(m)。

多支电解离子接地极连接在一起,可组成电解离子接地阵列,最大程度解决降阻性、耐腐性和使用寿命等问题,但必须保证两套接地极之间的距离为其长度2倍以上,多套离子接地极的接地电阻计算公式:

(3)

式(3)中,R′—多套离子接地极接地电阻(Ω);n—离子接地极套数;η—离子接地极相互屏蔽的利用系数,取0.8。

以某文物古建筑的某次接地装置安装为例,安装32套离子接地极,要求接地电阻值不大于10 Ω,对安装情况相关数据进行校验,具体见表1。

表1 多套电解离子接地极接地电阻校验值

4.6 在线监测电涌保护器(SPD)

在线SPD能及时发现老化或因其他原因导致的不能正常工作问题。包炳生等[9]提出一种在线监测、记录、还原雷击参数的“黑匣子”智能仪表,在线实时监测雷击信息,记录雷电流幅值、持续时间、极性与波形等数据,实时监测SPD运行状况,判断雷电流的入侵方式,并对SPD进行动态预警管理。

4.7 在线接地电阻检测仪

在线接地电阻监测仪应采用三线法或四线法测试接地电阻值,对接地装置进行不间断的实时监测和数据保存,并可根据提供的通讯接口和通讯协议进行二次开发,通过电脑、手机等有线或无线传输方式获取防雷接地装置状况,对所发现的接地故障提早报警,减少因接地故障导致的雷击事故隐患。

4.8 智慧文物古建筑防雷安全管理平台

通过创新文物古建筑防雷管理手段,综合运用互联网、云计算、物联网、智能化技术,开发文物古建筑智慧防雷安全管理平台,能够实现多渠道收集和分析雷电监测资料,自动生成或接收、发布雷电预警信息,在线监测和控制防雷装置(设备)动作,及时收集、处理和分析雷电灾害、防雷装置状态数据等功能。构建以感知层、网关/微处理系统、网络层和应用层为架构的管理系统(图8),针对不同文物古建筑的实际需求,满足模块化安装需求,提升古建筑防雷工作的信息化、网络化和智能化管理水平。

图8 智慧文物建筑防雷安全管理系统层级架构

5 结论与讨论

本文基于文物古建筑对防雷工作的特殊要求,从运用新型实用防雷新技术出发,分析雷电灾害易损度区划、雷电监测预警、智能升降接闪、隐形引下线、接地装置和在线监测与控制防雷装置等新技术,探索提升文物古建筑网络化、信息化与智能化的实用防雷新技术,得出以下结论。

①运用GIS技术,采用图层叠置法,使文物古建筑得到精细化的雷电灾害易损度区划结果,为其实施防雷工程设计、施工提供科学依据。

②运用多源数据融合技术,雷电预警的漏报率为31.89%,空报率为30.54%,临界成功指数为60.53%,雷电预警效果有明显提高。

③安装智能升降接闪杆、隐形引下线,大大减小对建筑本体和周围环境的影响;使用提前放电接闪杆可在同等高度的情况下增大保护范围;安装雷电峰值记录仪,可实时监测雷击的强度、极性等数据。

④采用电解离子接地极、新型降阻剂与深孔接地井技术,大大减少地网开挖面积,能快速降低接地电阻、缩短工期和节省投资。

⑤在线监测SPD能实时监测、记录电涌保护器状态和雷击参数;在线接地电阻检测仪能对接地装置进行不间断实时监测,及时发现接地故障。

⑥智慧防雷管理平台能实现多渠道收集和分析雷电监测资料,自动生成或接收雷电预警信息,在线监测和控制防雷装置(设备)动作,及时收集、处理和分析雷电灾害、防雷装置状态等功能。

当前有些防雷应用新技术尚在试验或试用阶段,还存在一些不成熟、不完善的地方。比如,一些雷电监测资料存在混杂的噪声信号影响,需采取一些技术手段进行去噪处理[10];存在雷电预警提前量不足,有时还会出现漏报、错报情况;智能升降接闪杆性能还不够稳定、可靠;在线接地电阻测试仪测试方法的准确性和抗干扰能力不强等问题。为此,应通过加强应用研究与改进完善,不断提升文物古建筑防雷工作的网络化、信息化、智能化管理水平,切实保障文物古建筑安全。