高分辨率遥感技术在地质灾害调查与成灾规律分析中的应用

——以攀西米易地区为例

2022-07-04王立娟朱云波

唐 尧, 马 松, 王立娟, 朱云波

(1.四川安信科创科技有限公司,四川 成都 610045; 2.四川省安全科学技术研究院,四川 成都 610045; 3.重大危险源测控四川省重点实验室,四川 成都 610045)

0 引言

攀西地区地处青藏高原南麓,域内山高坡陡、河流纵横、地质条件复杂、生态及地质环境脆弱,是历来地质灾害的重灾区和易发区[1]。受“5·12”汶川特大地震、“4·20” 芦山强烈地震及频发极端天气和不合理人类工程活动的影响,攀西地区地质环境变得更加脆弱[1-2],诱发了大量崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡等次生地质灾害。灾害常常地处险峻,受地形及复杂地表环境的“掩护”,传统的人工排查手段很难对此类地质灾害进行高效辨识[2-3],成为推动灾害防治建设的沉疴宿疾[4]。解决该类地质灾害高效排查和精准核查难题成为四川省地质灾害防治工作的迫切之需。

遥感技术具有“空对地”的观测视角及空间尺度优势[2-3,5],对存在艰险高山地形条件的攀西地区地质灾害可进行有效辨识筛查[3-4],解决人工现场排查无法实现的隐患观测辨识瓶颈,有效支撑地质灾害隐患发育规律分析[6],从而防范地质灾害的发生,避免群死群伤,助力减少灾害损失向减轻灾害风险转变,保护当地人民群众的生命财产安全。本文利用高分辨率遥感技术观测范围大、获得性好等优势[3],对四川攀西米易地区进行地质灾害遥感调查,结合ArcGIS软件强大空间分析功能,分析灾害隐患点的空间分布特征与区内高程海拔、地形坡度及水系效应之间的规律关系,为后续防灾减灾提供科学的决策支持依据。

1 研究区地理地质概况

研究区位于川西高原东部,介于101°42′~102°15′E,26°38′~27°11′N之间,幅员面积2 152.7 km2。东、南与凉山州会理县毗邻,西接盐边县,北与凉山州德昌县、盐源县相连。

1.1 地形地貌

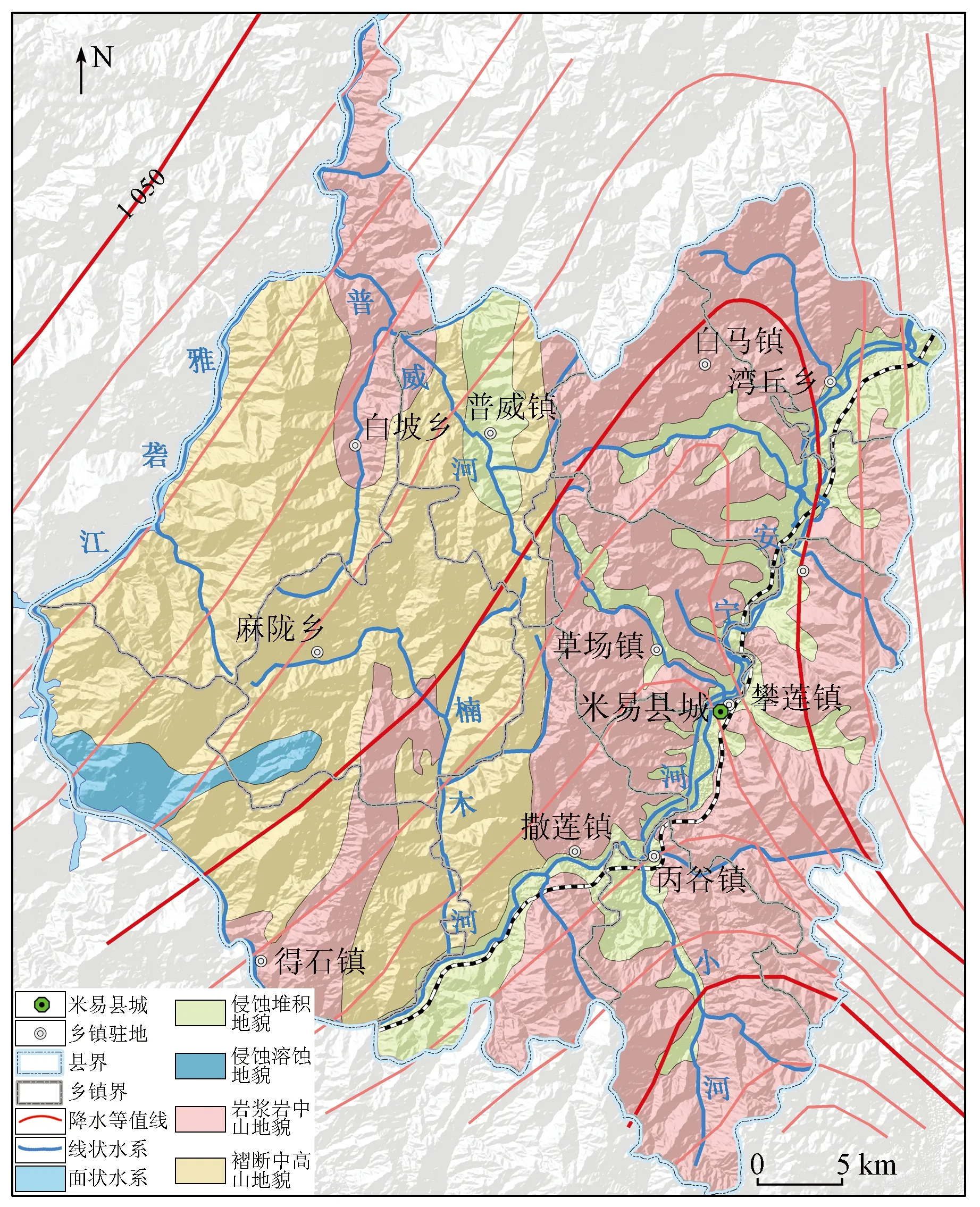

研究区内主要地貌类型为构造侵蚀褶断中高山地貌、岩浆岩中山地貌、侵蚀溶蚀地貌和侵蚀堆积地貌(图1)。高山地貌主要分布于麻陇乡、白坡乡、得石镇、普威镇及撒莲镇等局部地区,中山地貌分布于全县大部分地区,侵蚀溶蚀地貌分布于西部近雅砻江局部地段,侵蚀堆积地貌分布于安宁河谷沿岸地区; 构造地形主要表现为垄状中山,山高2 000~3 300 m,切割深度500~1 000 m,沟谷多呈“V”字型,有的呈嶂谷,地形坡度较陡。

图1 研究区地貌及降水等值线图

1.2 气象水文

研究区属南亚热带干热河谷立体气候区,雨季分明而四季不分明,气温日差较大而年差较小,降水集中,雨量充沛,日照充足,垂直气候分带明显。年平均气温19.7 ℃左右,多年平均降雨量1 118.6 mm; 通常情况下5—9月为雨季,区内雨季多暴雨和大暴雨,占全年降雨量的94.4%,月最大降雨量335.7 mm,日最大降雨量136.1 mm,雨量集中成为诱发滑坡和泥石流的重要因素; 区内水系发育,中部有安宁河由北东向南西贯穿全境,西部边境为雅砻江从北向南流过,大气降雨是地表水的主要补给来源。影响地质灾害发育的水文因素主要是河水对岸坡的冲刷和洪水涨落形成的动水压力。

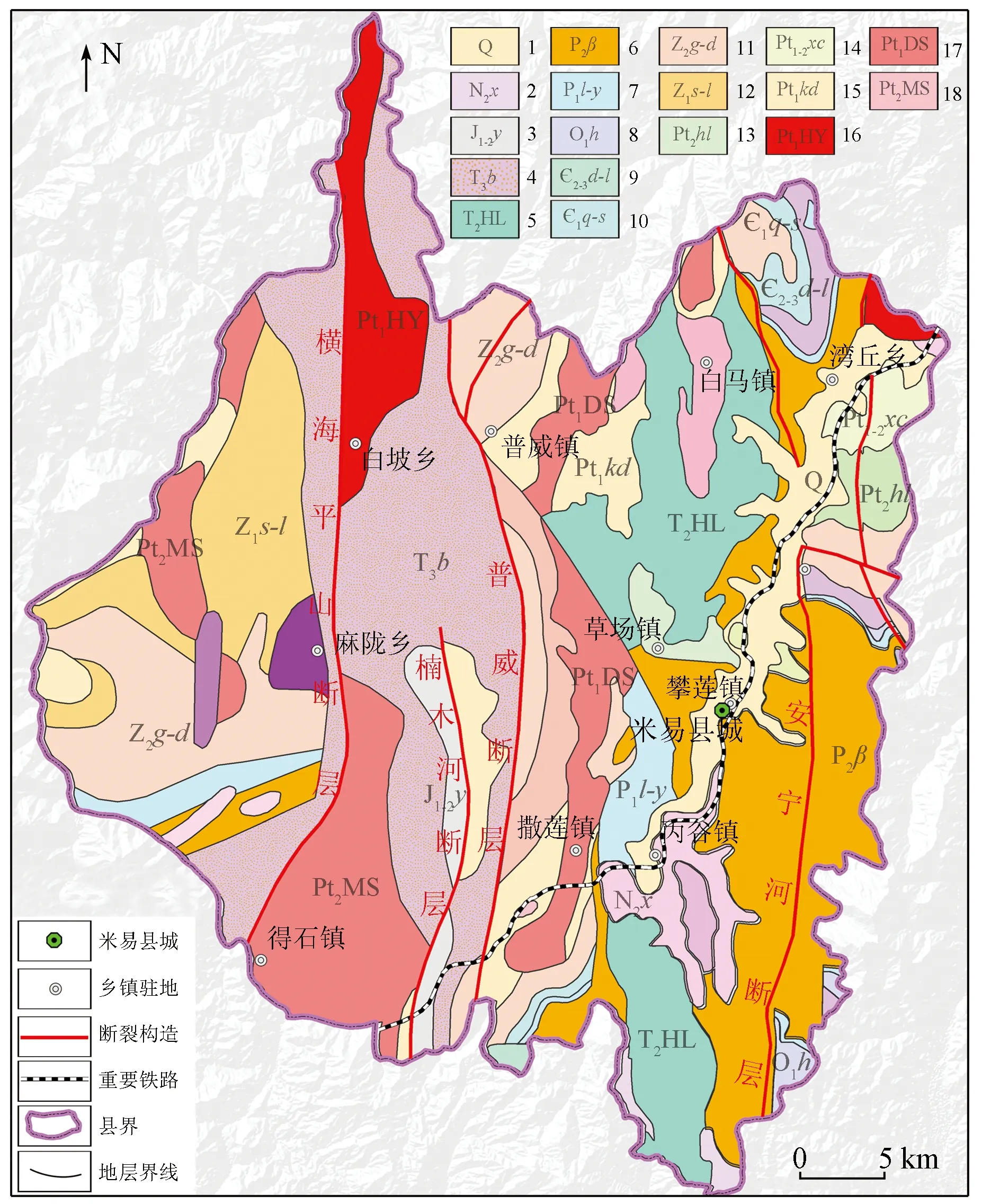

1.3 地层岩性、岩浆岩

区内出露地层较齐全,如图2与表1所示,第四系集中分布于中部安宁河及其支流河等河谷地带,为冲积、冲洪积等河流堆积地层,残坡积、崩坡积等重力堆积地层普遍分布于山体斜坡表层,以及沟谷两侧坡脚地段; 撒莲镇海塔村、垭口村(原垭口镇)一带,以及得石镇坊田村(原坊田乡)东部和普威镇东部出露前震旦系变质岩系; 东部出露震旦系—奥陶系碳酸盐岩和碎屑岩,西部出露震旦系碎屑岩、碳酸盐岩和英安岩等; 石炭系、二叠系少量出露; 三叠系—侏罗系主要分布于楠木河两岸,该地层主要为宝顶组(T3b)与益门组(J1-2y)地层。该区岩浆岩出露主要为早元古代黒扬堡子超单元(Pt1HY)、点水超单元(Pt1DS)与中元古代摩挲营超单元(Pt2MS)及三叠系中统黄龙超单元(T2HL)。

1.第四系; 2.昔格达组; 3.益门组; 4.宝顶组; 5.黄龙超单元; 6.峨眉山玄武岩; 7.梁山组、阳新组并层; 8.红石崖组; 9.陡坡寺组、西王庙组、娄山关组并层; 10.筇竹寺组、沧浪铺组、石龙洞组并层; 11.观音崖组、灯影组并层; 12.苏雄组、开建桥组、列古六组并层; 13.会理群; 14.下村岩群; 15.康定岩群; 16.黒扬堡子超单元; 17.点水超单元; 18.摩挲营超单元。

表1 研究区地层简表

1.4 地质构造

研究区地处扬子地台西缘与康滇地轴中段,跨泸定—米易台拱之米易穹断束,区内构造主要受南北向构造所控制,为雅砻江构造带和安宁河构造带,次生有东西向构造带[1]。雅砻江构造带位于雅砻江以东,由一系列紧密褶曲和高角度冲断裂组成,呈线形展布,断裂带宽20~50 m,为压扭性断裂隙; 安宁河构造带为区内南北向构造的主体,构造形迹以断裂为主,褶皱较少,断裂较密集,构造面陡直,多向西倾,倾角60°~70°,断距多为1 000~2 000 m。区域地质构造的分布决定了区内地貌形态的分布,因而对不同地区地质灾害发育的临空条件起到间接的控制作用,影响地质灾害的易发程度。

2 技术方法

2.1 数据源与图像预处理

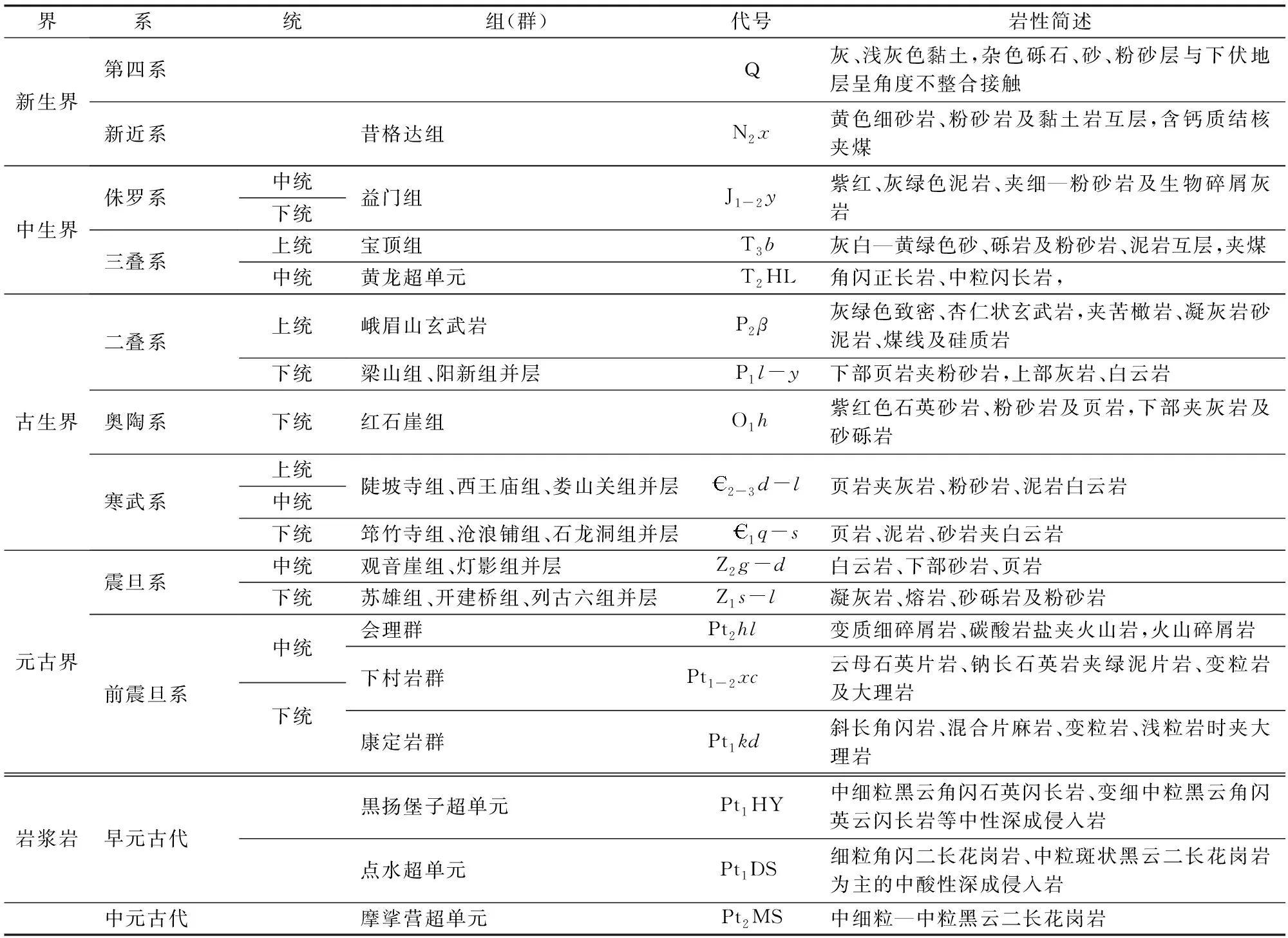

选取高分1号、高分2号卫星遥感数据。在数据选择时,选择云雪覆盖率≤5%且影像清晰、反差适中、色调(色彩)层次丰富的优质图像数据; 采用PIE(pixel information expert)-Basic 6.0软件及PIE-Engine Factory遥感云服务平台完成图像正射校正、辐射定标、大气校正、影像配准、图像融合、影像镶嵌与裁剪等预处理[2-3](图3)。PIE是一款专业的遥感图像处理软件,具有面向多源、多载荷的遥感图像处理、辅助解译及信息提取功能。

图3 遥感图像预处理流程

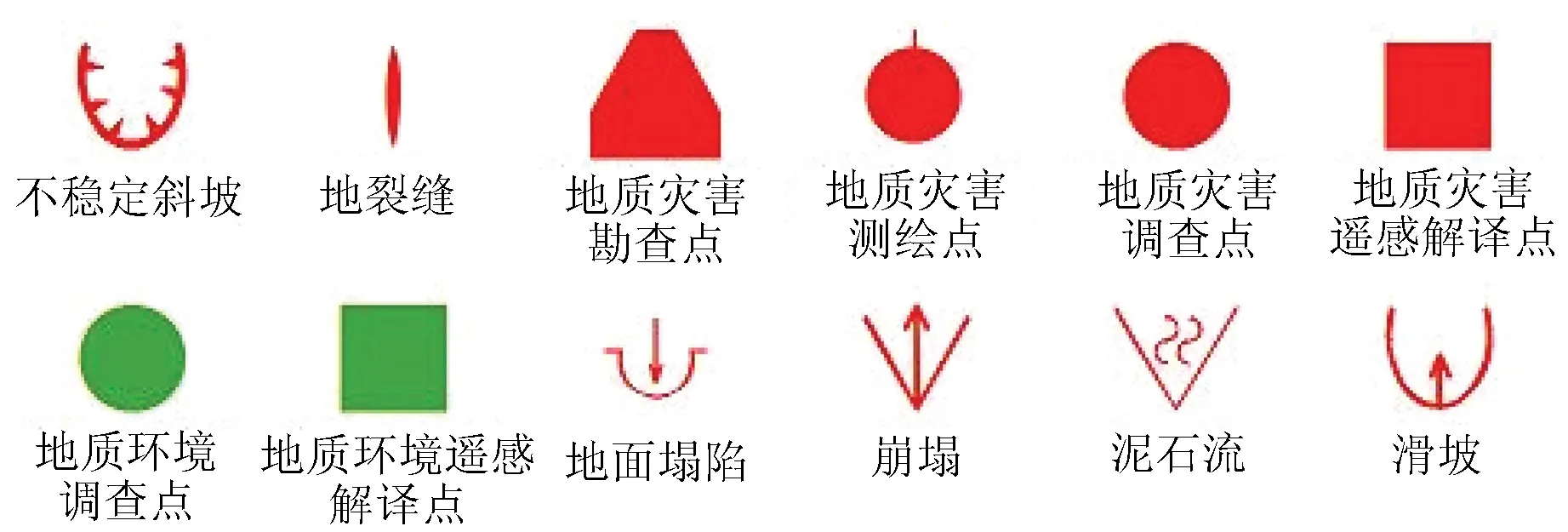

将经过图像预处理的结果影像转换为带地理坐标的Geotiff格式,在PIE中进行影像成果图的编制。为满足相关地质灾害制图规范,结合制图软件符号开放端口制作了独立的地质灾害符号库(图4),以便于对地质灾害点、地质环境点等的目标进行标记; 之后采用人机交互模式完成攀西米易地区滑坡、崩塌及泥石流等灾害解译,为区内开展成灾规律定性与定量分析研判提供基础信息。

图4 地质灾害符号库示意图

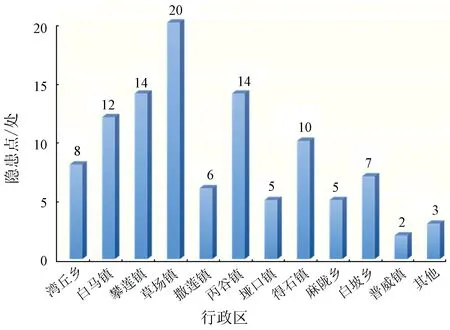

2.2 解译标志的建立

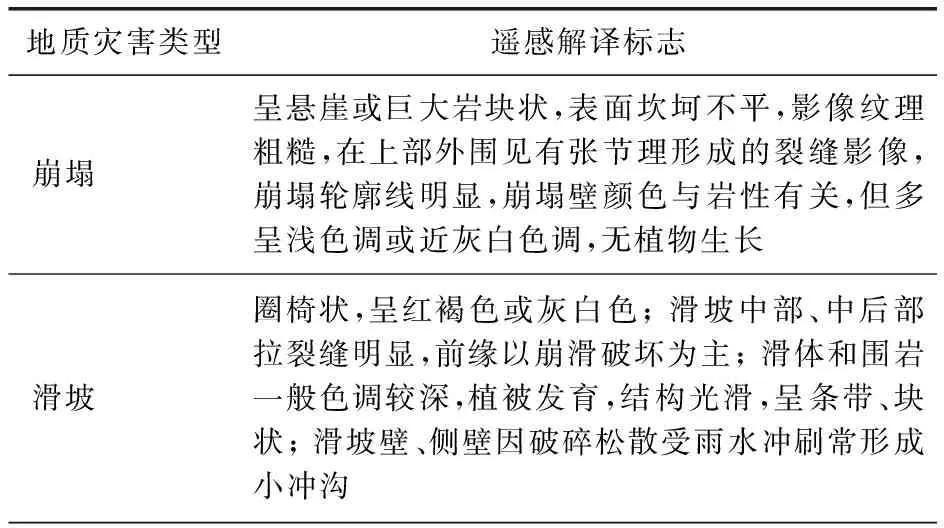

本研究选择地质灾害解译标志点的原则是: ①地质灾害点具有典型性特征; ②点的数量应满足统计分析要求; 地质灾害点距离人类生活区较近,具备社会危险性及调研价值[2,6,7]。研究区地质灾害以滑坡、崩塌、泥石流及不稳定斜坡等为主,灾害多为中小型。因此结合区内地质灾害实际分布特征,建立地质灾害遥感解译标志如表2所示。

表2 地质灾害遥感解译标志

(续表)

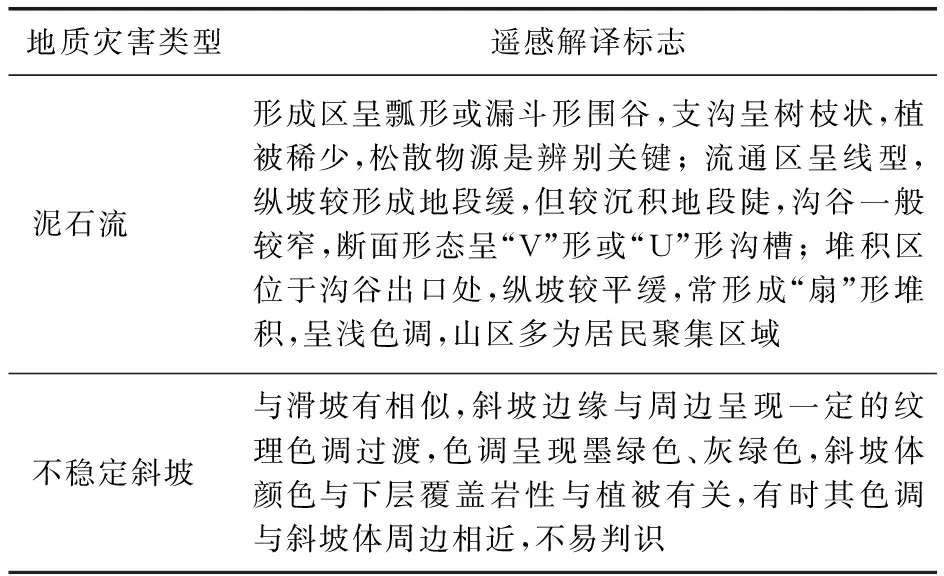

2.3 成果分析

将区域内受潜在地质灾害威胁人口在100人及以上的隐患点暂定为重要地质灾害隐患点。基于地质灾害遥感解译标志(表2),在室内共解译出重要灾害隐患点115处(图5(a)),对其进行了100%野外验证,修正并完善解译成果,最终确定有明显威胁对象的地质灾害隐患点106处,规模以中型和小型为主。按灾害类型来分,滑坡发育87处,崩塌发育3处,不稳定斜坡发育6处,泥石流发育10处; 按规模来分,大型1处,中型36处,小型69处。地灾隐患点发育主要沿安宁河流域发育,受河流深切割的影响,高差相对较大,河谷深切割,边坡陡峭,为崩塌、滑坡、泥石流的形成提供了较好的临空面及势能条件。

为更好展示遥感调查隐患点集中程度,通过ArcGIS空间分析隐患点和密度信息,获取地质灾害隐患点密度图,如图5(b)所示,隐患点高密度区主要分布于米易县东北部草场镇—攀莲镇—湾丘乡区域与米易县东南部丙谷镇以南区域。研究区地灾隐患点的分布特征与区内所处板块构造位置与断裂构造带分布等关系密切,米易县地处扬子准地台西缘与康滇地轴中段,跨泸定—米易台拱之米易穹断束,为南北向展布的雅砻江构造带与安宁河构造带所控制,复杂的地质构造特征决定了区内地貌形态分布,间接控制地质灾害发育临空条件。

(a) 重要地质灾害隐患点(部分)分布(b) 地质灾害隐患点密度

遥感调查成果表明区内西、北两侧地形崎岖陡峻,切割深,人居生态环境条件相对最差,人居分布稀少,总体上地质灾害威胁对象以分散农户为主,其中部、东部及安宁河沿岸地区,民居分布、农业耕作、水电开发、矿产开采、乡镇建设等人类工程活动相对较为集中,地质灾害的危害也相对较大。

3 地质灾害成灾规律分析

重要地灾隐患点在内区空间展布较为均匀,但在研究区东北、东南及西南边界区域表现为相对集中。结合高分遥感调查发现,地灾隐患点集中分布区内主要为矿山生产区域、地质环境较为恶劣区域,区内露天开采以及无序堆放等生产活动多使得周边环境多发滑坡、不稳定斜坡等地质灾害。

3.1 隐患点空间分布特征

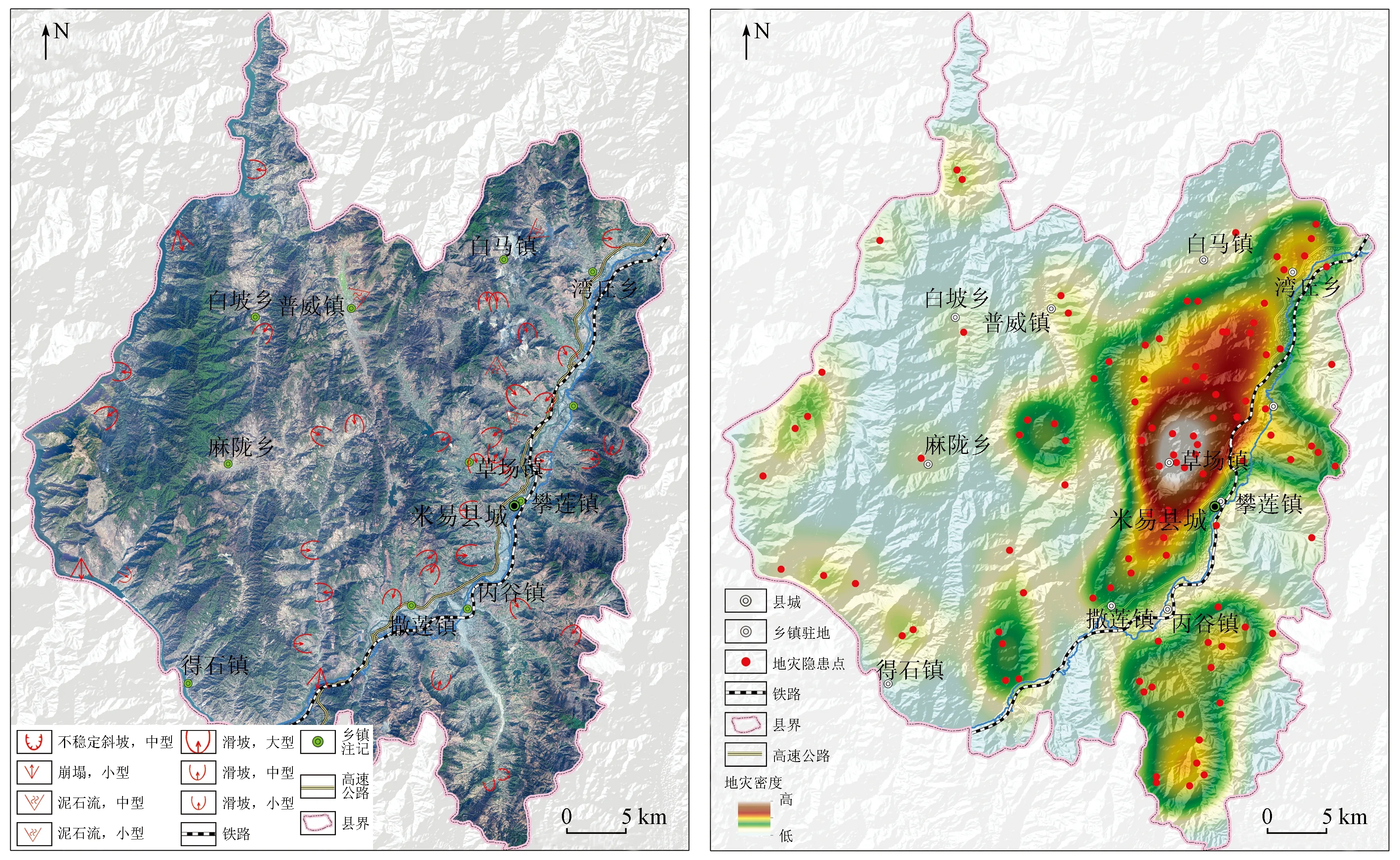

研究区隐患点空间分布差异明显,主要发育于安宁河及其支流沿岸一线,沿省道214线及米普路、麻楠路、二滩库区环湖路段呈带状分布,行政上涵盖县内湾丘乡、白马镇、攀莲镇、草场镇、丙谷镇、得石镇、白坡乡。上述区域地质灾害分布较集中,危害性大,其中麻陇乡、白坡乡及普威镇区域地质灾害的危害相对较小。中山区地质灾害点相对发育,单个乡镇灾害点数超过或达到5处,如攀莲镇(14处)、白马镇(12处)、草场镇(20处)、得石镇(10处)、丙谷镇(14处)(图6); 高山、中高山区地质灾害发育程度相对较低。

图6 灾害隐患点行政区分布

研究区隐患点集中发育同断层带空间分布基本一致,区划地质构造线呈南北向展布,主要受控于横海平山断层、普威断层、楠木河断层等,主要分布在断层两侧500 m范围内,沿断层带条带状集中分布的地质灾害点共38处(下降盘16处,上升盘22处),占遥感调查隐患点总数的35.8%,为区内最为集中的断层影响地区,地质灾害的分布与断层展布一致。由此可见,断层分布与地质灾害的形成及发育关系密切; 区内滑坡集中分布区与易滑地层分布一致,易滑地区主要位于侵蚀堆积地貌区,地层主要有新近系昔格达组(N2x),岩性以半成岩的砂岩、泥岩为主,地层倾角在10°~15°之间。该易滑地层总共发育滑坡34处,占米易县全部滑坡的39.1%。

3.2 隐患点时间分布特征

总体上来说,随着年代的增加,地质灾害发生的数量越来越多,特别是21世纪以来,地质灾害逐年增多,70—90年代的30年内发生的地质灾害次数分别为2处、9处、15处,而从2000年至今,已增至80处,占全部统计次数的一半以上。究其原因,与人类的工程活动有密切关系。随着我国经济水平的发展、特别是改革开发以及西部大开发以来,区内各类建设工程也相继开工建设,如公路、矿山、水利、农业开发以及居民的房屋修建等,这些工程活动往往需要对自然边坡进行不同程度的开挖,破坏了自然边坡原来地质环境的平衡状态[5,7],从而导致地质灾害隐患点的增加。

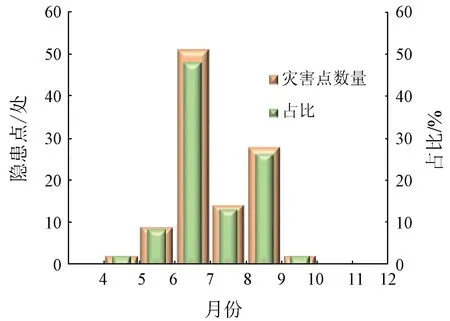

地灾隐患点均与水的作用密切相关[7]。据当地气象资料[1,8],研究区雨季集中在5—9月,而现有106处地质灾害点中,发生在7月份的最多,达到51处,其次是8月份,达28处,而5—9月份共发生灾害104处,占全年发生地质灾害总数的98.11%(图7)。2020年7—8月,区内持续降雨,尤其是在湾丘乡、白马镇及草场镇等3乡镇持续强降雨情况下,诱发了多处滑坡、泥石流等灾害,其中白马镇新增11处地质灾害,草场镇新增8处,湾丘乡新增2处。同时局部地区的持续强降雨也导致了多处原有灾害点变形加剧。

图7 灾害隐患点时间成灾分布

3.3 构造对隐患点成灾分布影响

地质构造决定了地貌形态,对不同地区地质灾害发育的临空条件起到间接的控制作用[7,9-10],从而影响地质灾害的易发程度。研究区内断层较发育,岩层破碎,地形切割强烈,地形坡度较大,有利于崩塌、滑坡等地质灾害的发育,大部分属地质灾害的高易发区,区域西北部、中北部地质构造发育较少,地形切割相对较浅,地质灾害发育程度相对较低,如白坡乡、湾丘乡的地质灾害易发程度就相对较低。

研究区西、北、东三侧地形崎岖陡峻,切割深,人居生态环境条件相对最差,因而人居分布稀少,总体上地质灾害威胁对象以分散农户为主,单个地质灾害的危害一般相对较轻,而中部、南部及安宁河沿岸地区,人居分布、农业耕作、水电开发、矿产开采、乡镇建设等人类工程活动相对较为集中,地质灾害的危害也相对较大。通过调查分析表明,区内地质灾害多分布在松散岩类和软弱岩类的易滑地层内,且多沿河流、断层、交通干线及人类活动强烈区集中分布,其变形时间多集中在7、8月份,可见地质灾害与地层岩性、河流、地质构造、降雨及人类工程活动有密切关系。

3.4 隐患点成灾发育特征分析

地形地貌、地层岩性、岩土体类型和斜坡结构等是地质灾害形成的主要控制因素,而降雨条件则是地质灾害发生的主要诱发因素[8,10-11]。隐患点的发育与地形地貌条件密切相关,斜坡坡型以凸起和直线型为主[10],坡度多在10°~60°,且主要在1 500~2 000 m高程之间; 与粉质黏土(含碎石粉质黏土)、碎石为主的松散岩组关系及泥岩、页岩夹砂岩等软弱—半坚硬岩组关系最为密切,60%的发生皆与该二岩组层相关,次为与灰岩、砂岩、火成岩等半坚硬—坚硬岩组,占地质灾害的40%。

崩塌隐患点主要分布在60°~70°坡度范围,原因为崩塌发生比较突然、迅速,所需势能较大,高陡边坡为崩塌的发生提供了势能条件和临空条件; 不稳定斜坡隐患点主要分布在10°~30°坡度范围; 泥石流沟发育在沟床比降介于100‰~400‰、流域面积在5~10 km2范围内,该类型泥石流沟谷具有较好的汇水条件,但又不足以形成常年性水流,加之主沟切割深度较深,坡积物相对较厚,沟内堆积物较多,在突发降雨条件下,高位势能条件下易于将沟内堆积松散物源一次性冲出,形成泥石流。

降雨特征在一定程度上决定了泥石流、崩塌、滑坡、不稳定斜坡等斜坡灾害发生的时间和规模等[8,10],区内泥石流沟暴发泥石流多在7—9月份,多发月与降雨主要集中月份具有一致性。雨水的下渗、冲刷坡体,将破坏斜坡的稳定性,导致斜坡失稳,形成滑坡、崩塌等地质灾害,而堆积体堵塞沟道后易演变成泥石流[11]。综上,隐患点成灾发育同降雨之间具有密切关系,其中,泥石流发生的季节性同汛期强降雨相一致,年际高发期同降雨的峰值年份基本一致,斜坡类地质灾害(滑坡及不稳定斜坡)的强变形时间同汛期强降雨发生时间一致,这均说明降雨在地质灾害的形成和发生过程中起到重要作用[12],是地质灾害发生的主要触发因素或诱发因素。

4 结论

(1)高分遥感技术能够在较短的时间内,准确而迅速地查明地质灾害的类型、数量、形态特征、分布范围、规模大小及危害程度等,对服务基层防灾减灾工作具有重要意义。

(2)本次遥感调查发现,矿山生产区域地质环境较为恶劣,露天开采以及无序堆放等生产活动多使得周边环境多发滑坡、不稳定斜坡等地质灾害,也极易诱发泥石流等次生灾害。建议进一步规范矿山合理生产开采活动,强化宣传矿山生态环境保护和安全生产意识,减少地质生态环境负担。

(3)高分遥感图像能为地质灾害成灾规律分析提供重要的基础要素信息,但既有高分图像多为光学成像,受云雾等天气影响较大,对高山峡谷等地质灾害多发高发区的灾害解译与成灾规律分析造成一定困难,建议采用无人机、北斗在线监测、InSAR、GbSAR、LiDAR等新兴测绘技术对高山峡谷区等地灾高发区的典型地质灾害隐患点开展进一步的监测预警工作,以先进技术为动力,综合提升地质灾害防治能力。此外,对于特别重大的地质灾害隐患点,当地技术保障单位应及时提出切实的灾害防护措施方案。