内蒙古社会科学界铸牢中华民族共同体意识研究成果的可视化分析

2022-07-04马铭泽

魏 霞,马铭泽

(内蒙古师范大学民族学人类学学院,内蒙古呼和浩特 010022)

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文数据来自中国知网(CNKI)收录的文献,使用CNKI的高级搜索功能,将研究数据划定在内蒙古社会科学界,分别从内蒙古高校与“中华民族共同体”相关的发文情况和内蒙古的学术期刊与“中华民族共同体”相关的发文情况两个角度进行高级检索。

为收集内蒙古高校在“中华民族共同体研究”方面的发文数据,本文分别以“关键词=中华民族共同体”和“主题=中华民族共同体”两种方式进行精确检索;筛选范围为2010年1月1日至2021年11月1日;在高级检索中设定作者单位为内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古民族大学、内蒙古财经大学、内蒙古科技大学、内蒙古工业大学、呼伦贝尔学院、集宁师范学院、呼和浩特职业学院、赤峰学院;检索剔除无效文献后,共得到有效数据136篇。

(二)研究方法

本文采用科学计量学的研究方法研究分析数据,科学计量学的研究方法被广泛用于探索某一研究领域的数量关系、研究现状、发展脉络、未来趋势。本文通过CNKI导出与分析中的“可视化分析”功能对所选数据进行研究和分析。

二、内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究现状分析

(一)内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究论文数量与年度变化趋势

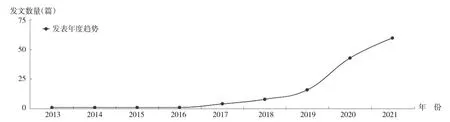

内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究发文数量与发文年度变化趋势,见图1。

图1 内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究发文数量与发文年度变化趋势

首先,我们根据发文数量和发文年度变化趋势可知,内蒙古高校的学者从2013年起开始发表“中华民族共同体意识”研究方面的文章。常宝最早从中国社会认同和民族认同的角度分析民族关系问题,指出:“中华民族认同”是认识和处理国家与民族关系的根本性认同[1]。2014年第四次中央民族工作会议召开,内蒙古高校关于“中华民族”和“中华民族共同体”的研究数量相应上升。基于中央民族工作会议精神,刘海池和金浩认为,把握民族问题的特点和规律是把握民族工作正确方向的根本[2]。

中国共产党第十八次全国代表大会以后,内蒙古高校学者对“中华民族共同体”的研究文献数量呈快速上升趋势,研究主题从对中央民族工作会议精神的学习拓展至着重研究民族文化与民族认同,即从学习和解读党中央关于“中华民族共同体”的理论创新成果延伸至运用中华民族共同体精神解释研究内蒙古地区的少数民族问题、进行民族团结工作实践。许兴杰阐释了习近平总书记提出的“为政之要,莫先于用人,要搞好民族地区的工作,要有一批有事业心的好干部”[3];宋瑞芳认为,中华民族优秀传统文化是铸牢中华民族共同体的根基[4];冯大彪提出,当代蒙古族的中华文化认同是蒙古族对中华民族认同、对中国共产党认同、对中国特色社会主义认同的基础,也是促进我国北部边疆地区民族团结和社会稳定的精神力量[5];郝子涵和张宝成解读了“铸牢中华民族共同体意识”的内涵和路径,当今时代我国面临的民族团结、国家自身发展、国际关系维系等一系列亟待解决的问题,只有铸牢中华民族共同体意识才能真正达成中华民族复兴的新目标、新高度[6]。

2019年开始,内蒙古高校关于“中华民族共同体”研究的发文数量和发文速度整体上升,内蒙古社会科学界部分学者的研究将铸牢中华民族共同体意识内化到边疆治理和民族地区教育问题的解决方面。例如:陈智和宋春霞直接论述了中华民族共同体意识的培育路径,提出“强化历史记忆、提高情感认知、加强理性教育”[7]三种工作方法;李春晖和丁瑞雪等人梳理了从中国共产党建党伊始到中华人民共和国成立70年的发展历程中,党的历代领导集体在边疆治理方面的实践经验,提出将边疆治理与中华民族共同体建构相结合的新时代方略[8];包银山和王奇昌提出了“创新教育平台建设”和“健全嵌入式交往的校园环境”的实践方法[9]。相关的实证研究也有不少。

我们检索中国知网收录的文献,从2020年发表的文献中提取有效文献43篇,从2021年发表的文献中提取有效文献54篇(截至2021年11月1日),可以看到内蒙古高校社会科学界2020年后有关“铸牢中华民族共同体意识”的研究成果占2010年后发文总数的3/4,研究主题涉及中华民族、马克思主义信仰教育体系、民族团结进步教育等诸多方面。

(二)内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究的学者和主要机构分析

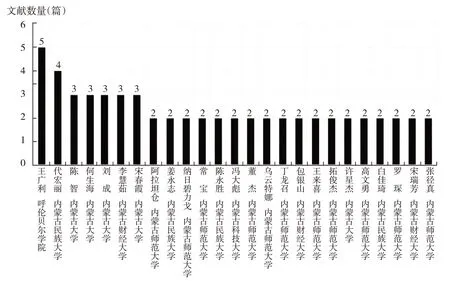

当前内蒙古高校进行铸牢中华民族共同体意识研究的学者与研究机构文献数量,见图2。

图2 当前内蒙古高校进行铸牢中华民族共同体意识研究的学者与研究机构文献数量

从图2可见,当前内蒙古高校进行铸牢中华民族共同体意识研究的学者主要包括王广利、代宏丽、何生海、陈智、刘成、李慧茹、宋春霞、拓俊杰、常宝、纳日碧力戈、阿拉坦仓,这些学者的发文数量都在两篇以上,其中王广利(呼伦贝尔学院)符合检索条件的发文最多,有5篇;代宏丽(内蒙古民族大学)有4篇;何生海(内蒙古大学)、陈智(内蒙古大学)、刘成(内蒙古大学)、李慧茹(内蒙古财经大学)、宋春霞(内蒙古大学)各有3篇符合检索条件的论文。高校学者的研究也各有侧重,部分学者重视中华民族共同体意识的概念解析,以进一步充实铸牢中华民族共同体意识理论体系。代宏丽注重新时代中华民族共同体理论的多维度研究,从民族、政治、经济、文化、命运多个角度解析中华民族共同体理论[10]。乌日陶克套胡论述了铸牢中华民族共同体意识与实现“两个共同”的辩证统一关系,提出将中华民族共同体意识贯穿、融入内蒙古各民族实现“两个共同”全过程的策略思考[11]。陈智关注价值论视域下的中华民族共同体意识研究,探究如何把握中国共产党精神谱系的基本内涵,解析相关特质,分析逻辑,挖掘价值[12]。常宝从知识社会学视角出发,深入阐释了“民族”概念在近当代内蒙古地区形成过程中的叙述形式及其社会认同的多线性、模糊性特征[13];从概念的生成、构建的政治化过程入手,提出了新时代民族理论的操作化设想[14];中华民族共同体的社会史应当包括“共同体”整体观、“普通人”定位理论认知和中华“南北—东西”整体地理方位等多方面的内容框架[15];蒙古族“族体”融入中华民族共同体经历了从“血缘”到“地域”再到认同共同体的文化和符号的具体过程[16];在党和政府的引导下,“中华民族共同体”的学术、话语、实践体系不断完善,学术不断“自觉”、话语进一步“自主”[17]。内蒙古师范大学的纳日碧力戈关注民族生态与国家建设之间的关系[18],寻求在语言表达中的“重叠共识”推进各民族共生团结[19]。

部分学者从文化视角解析“中华民族”和“中华民族共同体意识”,实地研究是他们的主要研究方式。何生海注重探究“铸牢精神”背后的国家认同和文化整合,认为在国家认同视角下“家国”重点在“国”[20],文化整合的基础是“大一统”思想[21];他通过在内蒙古牧区的田野调查,为内蒙古和谐民族关系建构总结了经验和模式[22];从地方性民俗活动的个案研究中发现国家主流意识与少数民族文化在民俗活动中形成了有机整合,增强了中华民族的凝聚力[23];基于对草原矿业开发的研究总结了民族关系和谐发展的机制[24]。同样基于个案田野调查,李慧茹认为“敕勒川是中华多元一体历史的缩影”[25],是中华民族多元一体格局的生动体现[26]。纳日碧力戈把中华民族从文化上定义为“文化连续体”,即“各民族文化交往、交流、交融,但不同程度地保持了自己的特色,和而不同,美美与共,形成互相紧密关联的连续统一体[27]”;他认为中华民族共同体的政治认同来自民心相通和互惠共生[28];建设中华民族共有精神家园,关键在于处理好“一”与“多”的关系[29];需要从历史传统、语言文化、政治制度三个维度着手[30];铸牢中华民族共同体意识要达到心通、情通、语通、文通、政通,“五通”之境[31];中华民族共同体意识涉及由多生一的形、气、神互联:形是物质现象,气是活态的民族关系,神是精神升华,三者互联贯通为中华民族增添活力[32]。魏霞将中华民族界定为“国族”,从民族复兴的角度论述了回归“国族”的必要性“是在政治背景、文化变迁和技术发展过程中的另一种国家实践和社会选择”[33];魏霞在与郝亚明合作的文章中提出:按照中华民族多元一体的结构限定,“中华民族共同体”是最大的外部边界,是认同的最高层次[34]。

从文献作者与主要机构的角度分析,内蒙古高校的学者已经在铸牢中华民族共同体意识理论体系方面获得诸多研究成果。诠释“民族”和“共同体”概念、解析“多元一体格局”的历史发展脉络、通过田野调查研究中华民族文化认同,这些研究成果都体现了内蒙古社会科学界铸牢中华民族共同体意识研究更加系统化、层次化、深度化。

从文献来源与机构分布情况看,各高校发文数量方面,内蒙古师范大学发文数量最多,占发文总数比例的34.3%,其次是内蒙古民族大学、内蒙古大学,所占比例分别是17.5%、16.8%,内蒙古财经大学、呼伦贝尔学院、内蒙古科技大学分别占8%、7.3%、6.6%,其余高校发文数量较少,所占比例不足4%。内蒙古各高校学者对铸牢中华民族共同体意识的理论基础、精神内涵、文化认同等方面进行了论述。随着铸牢中华民族共同体意识的研究深入,内蒙古高校学者研究的重点开始由诠释理论转向具体路径实践。例如:王来喜从经济、制度、教育、生态、历史五个角度总结了铸牢中华民族共同体的内蒙古经验[35]。何生海使用定量的研究方法进行了牧区民众国家认同的影响因素分析,得出“政策的合理性直接影响牧区民众对国家的认同”的结论[36]。

值得注意的是,在具体的实践路径中,部分学者开始关注中华民族共同体意识在教育领域的扩展和应用。王广利主要从民族教育的角度进行铸牢中华民族共同体意识研究,认为民族地区高校思想政治理论课在铸牢各族大学生群体的中华民族共同体意识方面发挥着不可替代的重要作用[37];提出丰富教育载体是创新民族团结教育的方式[38];认为在新媒体时代边疆高校铸牢中华民族共同体意识的具体路径包括加强网络宣传、强化网络监管、实现网络帮扶、坚守舆论阵地[39]。内蒙古大学的刘成关注国家通用语言文字教育,认为“语言不通就难以沟通,不沟通就难以达到理解,就难以形成认同”[40]。

从文献来源和机构分布的角度分析,内蒙古高校学者已经从学理上对“中华民族共同体”和“铸牢中华民族共同体意识”进行了大量的分析和论述,成果丰硕。中华民族共同体研究和铸牢中华民族共同体意识研究已经是内蒙古高校研究的热点,从学习习近平新时代中国特色社会主义思想延伸到迈向具体的“铸牢”实践之路,将是未来很长一段时间的研究重点。

(三)内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究关键词共现网络分析

关键词共现分析可以展现文献核心关键词和主题词的出现频次分布,进而揭示该研究领域的发展动向和研究热点[41]。

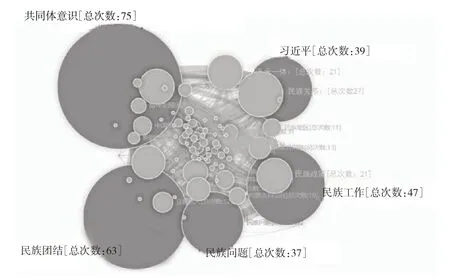

内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究关键词共现图谱,见图3。

图3 内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究关键词共现图谱

在关键词共现图谱中,节点的圆圈大小表示关键词出现频次的高低,关键词出现频次越高,圆圈面积越大;节点之间的连线代表共现关系,连线粗细代表紧密程度,颜色代表关键词出现频次层级,深色节点是出现频次较高的关键词,分别是共同体意识(75次)、民族团结(63次)、民族工作(47次)、习近平(39次)、民族问题(37次);浅色是次要关键词,频数越高说明在文献中以这一关键词为核心内容的论文数量越多[42]。

内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究关键词共现图谱和关键词频次数据说明,内蒙古社会科学界在铸牢中华民族共同体意识的研究方面更关注“共同体意识”和“民族团结”领域,有学者指出:中华优秀传统文化中“和”的思想对铸牢中华民族共同体意识起到了重要作用[43]。“共同体意识”作为出现频次最高的关键词,表明研究还涉及对中华民族共同体意识一般概念性质的解构和建构问题[44];“习近平”和“中国梦”等关键词体现习近平总书记关于培养中华民族共同体意识的讲话引发学术热。随着内蒙古学术界对中华民族共同体的研究不断深入,学者们着手挖掘新的研究热点和重点。数据显示,内蒙古社会科学界近年来在铸牢中华民族共同体意识方面的理论学习不断深入,认真学习和贯彻习近平总书记讲话精神,领会精神实质、把握精髓[45];学者们认识到国家认同与民族认同的关系实质是一体与多元的关系[46];有学者提出“中华民族共同体意识”从自觉构建到形成一个清晰的社会科学概念,再到加快成为我国民族工作的行动指南,是习近平民族观的创新性发展[47]。包国祥和白佳琦从政治、经济、文化、教育四个方面进行中华民族共同体意识培育研究,指出:“认识这个命运共同体,铸牢中华民族共同体意识,要求各民族在中国共产党的坚强领导下,不断增强对中华民族的认同”[48]。从认识“中华民族共同体”到“铸牢共同体意识”,是研究的主要特征和趋势。

“民族工作”“民族问题”“民族理论”“民族政策”“民族事务”等关键词表明研究具有政策导向,从学习和解读“铸牢中华民族共同体”理论延伸到具体实践,对具体路径也有诸多探索。张静和黄霞提出在铸牢中华民族共同体意识实践中要利用好少数民族地区的红色文化资源[49]。民族团结政策的创新需要推进创建工作沉底,尽快建成一批铸牢中华民族共同体意识研究基地,进一步加快民族团结进步教育基地的建设[50]。夏春子和张文旭基于内蒙古赤峰市青少年群体的共同体意识培育现状确定了“全媒体平台参与”“融入日常教学”“传统资源现代转化”三种培育共同体意识的途径[51];王永明从公共服务的角度提出“均等化”的“铸牢中华民族共同体”路径选择[52];心理学研究者关注从中华民族共同体意识的心理路径和培育机制方面探究问题[53],通过引导各民族人民把自己和其他民族成员视为民族共同体的一部分,增进彼此的感知相似性、信任、理解,减少威胁感,最终带来认知、情绪、行为方面的积极改变[54]。

以上研究关注铸牢中华民族共同体意识的具体路径和对新时代背景下进一步铸牢中华民族共同体意识的探索,这些都是内蒙古社会科学界长久关注的热点。

内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究次要关键词出现频次,见图4。

图4 内蒙古铸牢中华民族共同体意识研究次要关键词出现频次

除了“共同体意识”“民族团结”“民族工作”等作为内蒙古社会科学界铸牢中华民族共同体意识研究成果的主要关键词以外,“民族关系”“民族工作”“多民族国家”“多元一体”“民族共同体”等作为次要关键词,出现频次均在20次及以上,这些关键词都是民族研究领域一直以来的关注点。

对主要关键词和次要关键词的分析表明,内蒙古社会科学界的铸牢中华民族共同体意识研究既与时俱进,又能够开展对理论的持续性研究。值得注意的是,与民族教育相关的“政治理论课”“思政”“马克思主义”都出现了7次至8次,说明内蒙古社会科学界已经展开了对铸牢中华民族共同体意识融入思想政治理论课教学的研究。例如:王丹将中华民族共同体意识融入高校法学教育实践之中,认为法学教育应当在“战略”上求同,在“战术”上存异[55]。内蒙古师范大学的崔萨础拉同张学敏合作,基于群体接触理论探索了民汉混合班铸牢大学生中华民族共同体意识的具体路径[56];丁统祥认为,初中历史教师可以从教材内容、教学方法、校本课程的开发和运用以及教师职业素养等方面探索培养中华民族共同体意识的途径和方法[57];陈永胜认为,要从思想、政治、文化三个方面夯实铸牢中华民族共同体意识的教育基础,做到立德树人[58];席悦和任军认为,可以从政策解读、教材体系与师资队伍建设方面入手解决民族地区通用语言教育薄弱的问题[59]。

(四)内蒙古的学术期刊数据可视化分析

本文为了收集内蒙古的学术期刊对中华民族共同体研究发文数据,以“主题=中华民族共同体”方式进行精确检索,筛选范围为2010年1月1日至2021年11月1日,在高级检索中设定文献来源为《内蒙古大学学报》(哲学社会科学版)、《实践》(思想理论版)、《实践》(党的教育版)、《前沿》《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版)、《内蒙古师范大学学报》(教育科学版)、《内蒙古民族大学学报》(社会科学版)、《内蒙古财经大学学报》《呼伦贝尔学院学报》《集宁师范学院学报》《内蒙古日报(汉)》。检索剔除无效、重复文献后,共得到有效数据184篇。

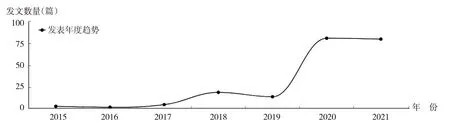

内蒙古的学术期刊在“铸牢中华民族共同体意识”研究方面发表论文的年度变化趋势,见图5。

图5 内蒙古的学术期刊在“铸牢中华民族共同体意识”研究方面发表论文的年度变化趋势

图5数据显示,内蒙古的学术期刊从2015年开始发表有关“中华民族共同体”的文献,提到“构筑各民族共有的精神家园”[60],中国共产党第十八次全国代表大会以来,习近平总书记立足中国统一的多民族国家的基本国情和实现中华民族伟大复兴的中国梦的宏伟战略,多次谈到“中华民族共同体意识”。内蒙古师范大学的刘成最早在《实践(思想理论版)》发文总结了习近平总书记在民族工作会议上的讲话[61]。张时空认为,我们要珍惜民族大团结的政治局面,坚决反对一切危害各民族大团结的言行[62]。2017年10月,中国共产党第十九次全国代表大会召开,党中央对民族工作的重要指示引发了学术热。内蒙古学术界开始关注怎样理解铸牢中华民族共同体意识[63]以及怎样铸牢中华民族共同体意识[64]。魏智勇、王来喜、于永、吴海山等多名学者都有成果总结,在内蒙古的不同期刊上发文论述。例如,学者将共同体意识与生态环境保护相结合,以实现可持续发展[65];在思想上坚持不懈开展马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观宣传教育[66];总结内蒙古在民族区域自治制度实践过程中铸牢中华民族共同体意识的经验[67]。这些成果体现了内蒙古社会科学界对铸牢中华民族共同体意识的认识进一步深化。

期刊发文数量的增多,体现了内蒙古社会科学界对铸牢中华民族共同体意识实践的高度参与。铸牢中华民族共同体意识需要高层领导、中层领导、知识界、基层民众共同努力,高层与基层、中层与学界齐心协力,共同铸牢中华民族共体同意识[68]。政府要坚守政治巡视职能定位,在铸牢中华民族共同体意识中担当作为[69],杜绝形式主义、官僚主义,督促驻在部门务实功、求实效,扎实做好高质量发展的各项工作,为民族团结进步夯基垒台、强基固本[70]。内蒙古社会科学类期刊关于铸牢中华民族共同体意识领域的研究方向随着成果的增多而不断扩展,涉及党员思想教育和通用语言文字推广等诸多方面。李慧茹认为:“提高党员干部的政治觉悟和政治定力,是新时期加强党员干部队伍建设的一项政治任务。”[71]

从研究整体看,内蒙古关于中华民族共同体意识的研究从2015年开始逐渐增多,2019年后呈现爆发式增长并且开始成为研究热点。同时,内蒙古的学术期刊发表论文情况的变化也体现出铸牢中华民族共同体意识在内蒙古地区民族团结教育、民族政策、民族工作中发挥着越来越重要的作用。

从文献来源分布比例看,《内蒙古日报》(汉)发文数量最多,占发文总数的42.6%;《实践》(思想理论版)和《实践》(党的教育版),占发文总数的比例分别为23.0%和11.8%;《前沿》和《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版)占发文总数的比例分别为6.7%和5.7%;《内蒙古财经大学学报》占发文总数的3.0%;《内蒙古民族大学学报》(社会科学版)占发文总数的2.6%;《呼伦贝尔学院学报》占发文总数的2.1%;《内蒙古大学学报》(社会科学版)占发文总数的1.5%;《集宁师范学院学报》占发文总数的1%。《内蒙古日报》发文数量最多,以政策宣传为主要导向。《实践》(思想理论版)和(党的教育版)刊发的相关文章以政策分析为主,发文作者主要来自内蒙古各机关、党校、高校。文献资料方面,各高校学报发表的论文研究成果学术性更强,涉及领域更广。

三、研究结论与展望

本文基于CNKI文献数据,分别从内蒙古高校发文情况和内蒙古的学术期刊发文情况两个角度进行内蒙古社会科学界铸牢中华民族共同体意识研究现状的可视化分析,通过研究梳理得出以下结论。

第一,内蒙古社会科学界对铸牢中华民族共同体意识的研究处于快速发展阶段,研究成果增多、研究内容不断深入。“铸牢中华民族共同体意识”既是当前的热点学术问题,也是未来很长一段时间的学术前沿和学术热点。从时间上看,内蒙古学者最早从2013年开始关注中华民族群体认同,之后对“民族认同”的关注度不断上升,发文数量开始增长。习近平总书记在2014年中央民族工作会议上提出“积极培养中华民族共同体意识”后,《内蒙古日报》和《实践》等报纸和期刊开始发文学习研究中华民族共同体精神,说明内蒙古社会科学界的铸牢中华民族共同体意识研究能够紧密结合政策和时代需求。中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月召开,内蒙古社会科学界围绕“各民族交往交流交融”“共同团结奋斗、共同繁荣发展”“铸牢中华民族共同体意识”开始进行深入研究。2019年9月27日,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话,强调了“要以铸牢中华民族共同体意识为主线”,此后,内蒙古社会科学界的研究成果数量呈爆发式增长,铸牢中华民族共同体意识成为内蒙古社会科学界的研究热点并且延续至今。

第二,从研究主体来看,内蒙古高校教师、内蒙古各党校和社科院研究人员都是研究铸牢中华民族共同体意识的主要力量。内蒙古师范大学、内蒙古民族大学、内蒙古大学的学术成果较多。从作者合作关系网络中可以看出,内蒙古社会科学界尚未形成具有较强的合作性、紧密性、集中性的研究团队。作者之间合作规模较小,整体上看较为分散。从研究对象看,内蒙古社会科学界学者主要集中于对内蒙古地区的研究,对内蒙古自治区之外“铸牢中华民族共同体意识”领域的比较和研究较少,部分期刊发表了内蒙古自治区以外学者研究铸牢中华民族共同体意识的相关文章。

第三,从研究的关键词方面看,内蒙古社会科学界对“共同体意识”的探究最为深入,这一关键词的出现频次最高。学者还关注“民族团结”与“民族问题”等研究领域,体现了内蒙古自治区是民族地区与边疆地区的特点。“民族工作”“民族政策”等关键词的高频率出现,说明铸牢中华民族共同体意识已经开始走向实践。值得关注的是,一方面,“民族教育”“文化认同”“立德树人”等关键词在近些年的出现频率也有显著增加,说明内蒙古社会科学界开始不断将中华民族共同体意识内化到民族地区教育实践中。研究方向从在宏观角度多维度理解“中华民族”“共同体”等概念细化到微观层面的“大学生认同”和“高校思政课”。另一方面,具体工作中的经验总结和研究成果还有不足,实践之路任重道远。