湘江流域土地利用多功能性评价及障碍因子识别

2022-07-03彭焕智周国华崔树强

彭焕智, 周国华,2, 崔树强,2, 尚 鹏

(1.湖南师范大学 地理科学学院, 长沙 410081;2.湖南师范大学 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室, 长沙 410081)

土地作为人类社会赖以生存的重要载体,为人类社会的发展提供了诸多产品和服务,不同的产品和服务是土地不同功能的状态表现,即土地利用具有多功能特性[1],当前,随着城市化进程的不断加剧,区域建设用地日显紧张,耕地保护面临的压力持续加大,人们对生态优化的需求层次也在逐步提高,导致社会经济发展与生态环境保护之间矛盾日益凸显,土地可持续利用面临的挑战越来越大。土地多功能利用为实现土地资源高效、持续利用,缓解土地供需矛盾和促进可持续发展提供了新的途径与方法[2]。因此,如何高效地开发和利用有限的土地资源,充分发挥土地利用的多功能性,将成为区域可持续发展的关键。

土地利用多功能研究最早起源于农业多功能[3],是指一定区域内土地利用过程中,能为人类提供的各方面的产品和服务,包括社会、生产和环境3大功能[4]。随着研究的不断深入,其内涵和概念在景观多功能和生态系统服务的基础上得到扩展[5],并逐渐成为土地科学和地理学研究的重要科学命题[6]。国外开展土地利用多功能的研究较早,相关研究主要集中在利用SENSOR的分析方法构建土地利用变化影响评估的框架[7]、不同政策情景下土地利用功能的变化及其可持续发展的限制[8-9]、利用模型框架,选取土地利用功能评价指标,评估不同区域政策对土地利用功能变化的影响等[10]方面。国内对土地利用多功能的研究起步相对较晚,兴起于20世纪80年代,在功能分类上,主要分为两种,一种是基于SENSOR项目,分别从社会、经济和环境3个方面划分[11],另一种是基于“三生”功能理论,将土地利用多功能划分成生产、生活、生态3种功能[12];在研究方法和模型上,主要采用综合指数法[13]、灰色关联投影法[11]和全排列多边形综合图示法[14]等方法对土地利用多功能进行测度和评价;在研究尺度上,主要从全国、省、市等中宏观尺度以及图斑、格网等微观尺度展开[15]。

总的来看,已有研究在土地利用多功能的概念和内涵、功能分类以及评价方法和模型等方面取得积极进展,但仍存在诸多不足。土地利用多功能性概念和相关理论略显不足,缺乏深层次的探讨。不同的学者基于不同的学科背景对土地利用多功能概念进行了诠释和完善,但总的来说土地利用多功能研究时间较短,在理论基础与内涵方面的研究较为薄弱;对河流流域、湖泊等生态区域的关注不足,流域是人类文明的发源地,是人类社会与自然环境相互作用最为剧烈的地区之一,对河流流域的土地利用多功能状态及趋势进行分析,对于实现土地利用系统可持续发展具有重要意义;构建的评价指标体系还不够完善,土地利用多功能研究尺度可分为宏观、中观和微观3个层次,不同层次的研究选取的评价指标应当有所差异,当前大多数土地利用多功能评价指标的选取未充分考虑到研究区域的实际情况,选取的指标未体现出层次性。鉴于此,本研究以湖南省湘江流域为研究区域,从县域尺度上选取土地利用多功能评价指标,构建基于生产、生活以及生态功能的土地利用多功能性评价指标体系,并采用改进TOPSIS模型和障碍度模型,对2010—2018年湖南省湘江流域土地利用多功能进行评价并识别障碍因子,藉此为实现湘江流域土地可持续利用和高质量发展提供决策依据。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

本文以湘江流域为研究区域。依据2013年出台的《湘江流域科学发展总体规划》,湘江流域包括长沙、湘潭、株洲、衡阳、郴州、永州6市全境,娄底市的娄星区、冷水江市、双峰县、涟源市,邵阳市的邵东县、邵阳县、新邵县、新宁县,岳阳市的湘阴县、汨罗市等9市67个县(区、市),区域总面积8.5万km2,占湖南省国土面积的40.3%,位于东经110°28′—114°16′,北纬24°38′—29°04′。湘江流域内自然资源丰富,交通网络发达、区位优势十分突出,因而成为湖南省经济最发达、人口密度最高、土地利用活动最频繁的地区之一。截至2018年,湘江流域GDP总量为25 973.50亿元,总人口3 990.43万人,分别占湖南省的71.73%,57.84%,城镇化率接近60%。伴随着城市的扩张和工业的发展,湘江流域大量的农用地特别是耕地被征转为建设用地,土地利用结构也发生了巨大的变化,功能由早期关注的农业生产功能和家园居住功能为主转向经济发展、资源供给、社会保障、文化休闲、生态保育等多功能并存。

1.2 数据来源

本文以2010—2018年作为研究时段,主要数据类型和来源如下:(1) 社会经济统计数据,来源于《湖南统计年鉴(2011—2019)》《湖南年鉴(2011—2019)》《湖南农村统计年鉴(2011—2019)》及《湖南省国民经济和社会发展统计公报(2010—2018)》;(2) 土地利用数据主要来源于各县市区自然资源局土地利用变更调查数据;(3) NDVI(归一化植被指数)数据,来源于地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/),时间为2010—2018年,空间分辨率500 m;(4) NPP(净初级生产力)数据,来源于美国国家海洋和大气管理局(https:∥www.noaa.gov/),时间为2010—2018年,空间分辨率1 km;(5) PM2.5数据,来源于达尔豪斯大学大气成分分析组(http:∥fizz.phys.dal.ca/~atmos/martin/?page_id=140),时间为2010—2018年。

2 研究方法

2.1 土地利用功能类型划分

因研究的角度与侧重点不同,土地利用功能类型的划分也各不相同。本文从土地可持续利用的角度出发,结合土地的“三生”功能理论,并借鉴前人研究成果,将土地利用功能类型划分为生产功能、生活功能和生态功能。生产功能反映土地利用为人们提供物质产品和服务的能力[12],主要是具备农业生产和非农业生产功能,因此将生产功能划分为农业生产功能、工业生产功能和服务业生产功能。生活功能是指土地在人类生存和发展过程中所提供的各种空间承载、物质和精神保障功能[16],主要包括人们居住、就业和收入等方面需求,故将生活功能划分为空间承载功能、就业与社会保障功能和生活质量功能。生态功能是土地利用系统为人类提供维持人类生存和社会良性发展的自然条件的能力[12],主要体现在净化污染、维持生态系统平衡和提供自然资源,因此将生态功能划分为生态维持功能、环境净化功能和资源供给功能。

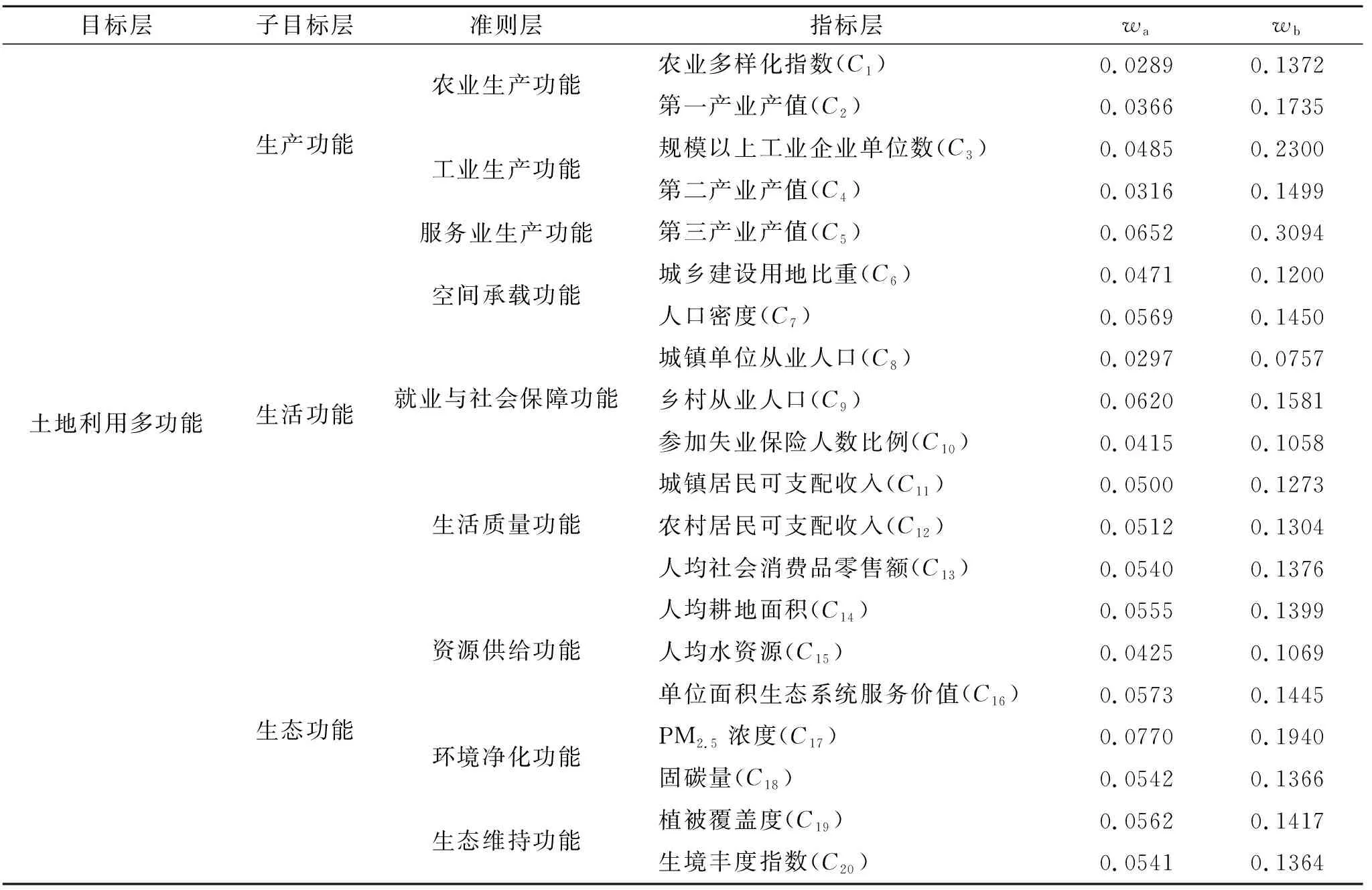

2.2 构建评价指标体系

为科学、合理、客观地评价土地利用多功能状况,首要任务是构建表征土地利用功能的指标体系[11]。当前土地利用多功能评价指标的选取尚未形成共识,往往造成选取的指标不尽合理。本研究基于湘江流域自然资源条件、社会经济发展状况和土地利用现状特点,遵循“要素-功能”的构建思路[17],并考虑数据的可得性和评价方法的可操作性,从县域尺度上选取20个评价指标,构建湘江流域土地利用多功能评价指标体系(表1)。其中通过农业多样化指数和第一产业产值2个指标来表征农业生产功能;通过反映企业数量的规模以上工业企业单位数指标和反映工业产值的第二产业产值指标来表征工业生产功能;反映服务业生产总值的第三产业产值指标来表征服务业生产功能;反映人们生活用地面积大小的城乡建设用地比重指标和反映单位面积土地承载人口的人口密度指标来表征空间承载功能;通过反映从业人口的城镇单位从业人口指标和乡村从业人口指标以及反映社会保障水平的参加失业保险人数比例指标来表征就业与社会保障功能;通过反映居民收入的城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入指标以及人民消费水平的人均社会消费品零售额指标来表征生活质量功能;通过人均耕地面积、人均水资源和单位面积生态系统服务价值来表征土地的资源供给功能;通过PM2.5浓度和固碳量指标来表征土地净化环境的功能;通过植被覆盖度和生境丰度指数指标来表征土地的生态维持功能。

2.3 改进的TOPSIS模型

TOPSIS模型是一种逼近于理想的排序方法,是系统工程中有限方案多目标决策分析的一种常用的决策技术[23]。该方法的核心是确定现有方案中各指标的正、负理想解,建立评价指标与正、负理想解之间距离的二维数据空间,再计算各评价方案接近正理想解和远离负理想解的程度来评估土地利用多功能水平。与传统的TOPSIS模型相比较,改进的TOPSIS模型主要针对评价对象与正、负理想解的评价公式进行了改进[24]。本文采用改进的TOPSIS模型对湘江流域土地利用多功能进行评价,具体步骤如下:

(1) 数据规范化处理。采用极值标准化法对数据进行标准化处理,得到标准化决策矩阵Yij=(Xij-Xmin)/(Xmax-Xmin)(正向指标)或Yij=(Xmax-Xij)/(Xmax-Xmin)(负向指标)。式中:Xij为第i年j项指标的实际值;Xmin为指标最小值;Xmax为指标最大值。

(2) 确定指标权重,构建加权的决策矩阵。指标权重表征各指标间的相对重要性,当前土地利用多功能评价主要采用主观和客观两种方法确定指标权重。土地利用多功能评价是一种具有一定复杂性和不确定性的定量评价,因此本文采用熵权法确定评价指标权重,由于该方法目前较为成熟,本文就不再阐述,各指标权重计算结果见表1。当计算土地利用多功能贴近度时权重取wa,计算生产功能、生活功能和生态功能贴近度时分别取wb中相对应的权重。确立各个指标的权重W=(W1,W2,…,Wj),建立加权的规范化矩阵:

(1)

(3) 确定指标正理想解V+和负理想解V-。

(2)

(3)

(4) 计算距离。分别计算不同年份评价指标到正理想解的距离D+和负理想解的距离D-。

(4)

(5)

(5) 计算历年评价结果与最优方案的贴近度Ci。贴近度Ci的取值范围为0~1,当Ci越接近1时,土地利用功能水平越高;反之当Ci越接近0时,土地利用功能水平越低。

(6)

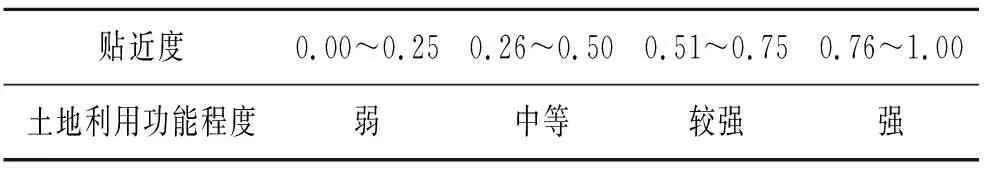

(6) 为了表征土地利用多功能的程度,在参考其他学者研究成果的基础上,本文依据贴近度Ci的大小将土地利用功能程度划分为4个等级(表2)。

表1 湘江流域土地利用多功能性评价指标体系

表2 土地利用功能性评判标准

2.4 障碍度模型

有效提高土地利用多功能水平,有必要对评价指标的障碍作用大小进行评估,寻找出制约土地利用多功能性提升的障碍因素。障碍度模型是一种采用指标偏离度(评价指标对土地利用多功能的权重)、因子贡献度(评价指标因素标准化值与100%之差)和障碍度(表示指标和子目标层对土地利用多功能的影响程度)3个指标进行分析诊断,通过对障碍度大小排序确定各障碍因子的主次关系及其对人地耦合系统脆弱性的影响程度的模型[25]。本文借鉴障碍度模型,来研究土地利用多功能指标对湘江流域土地利用多功能性的影响程度。

(7)

(8)

(9)

式中:Aij为第i年第j个评价指标的障碍度,障碍度越大,影响越大;yij为第i年第j个单项指标的无量纲化值;wj为其相对应权重,由熵权法求得,这里采用前文计算的wa;Aj为子目标层和准则层的障碍度,它等于各功能对应指标相加的和;Bj为第j个因子m年间的平均障碍度。

3 结果与分析

3.1 土地利用多功能变化分析

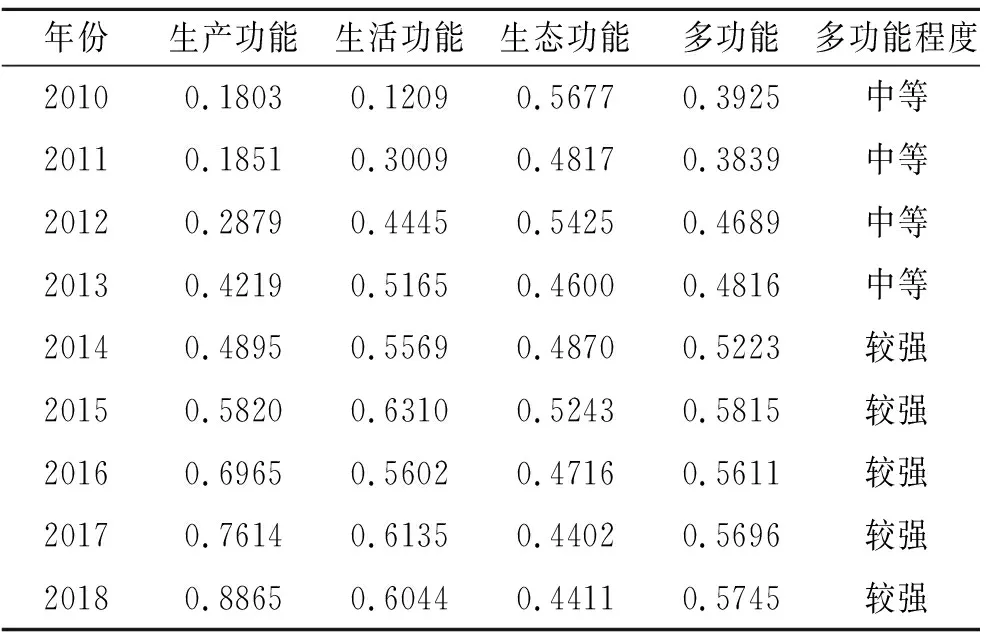

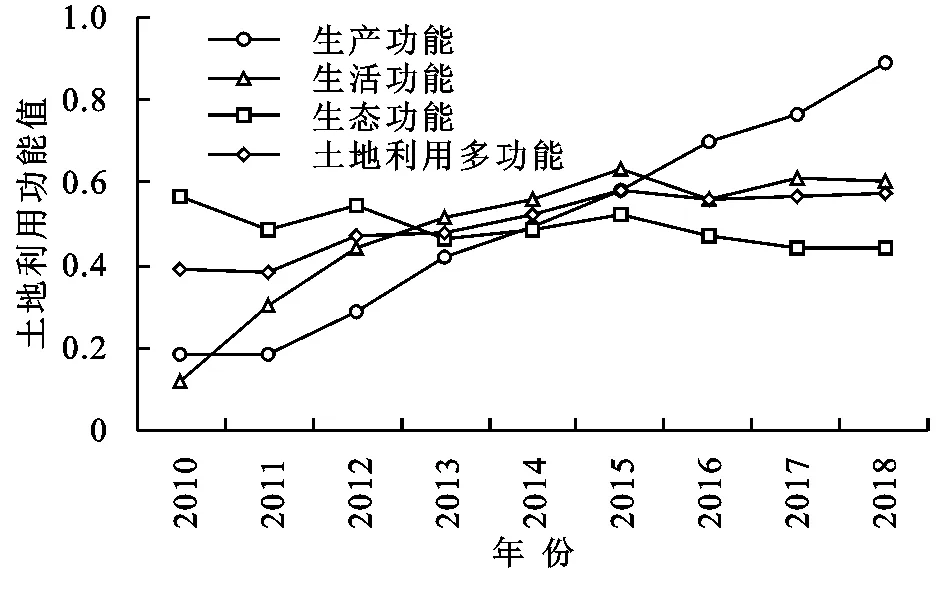

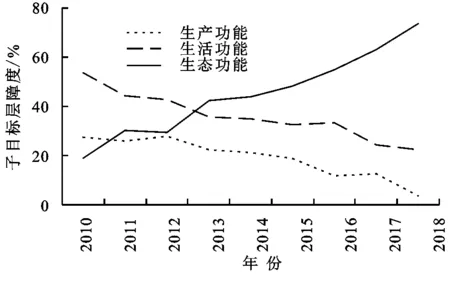

2010—2018年湘江流域土地利用多功能值及多功能程度见表3和图1,2010—2018年湘江流域土地利用多功能虽呈现波动性变化但整体上在提高,多功能值由2010年的0.392 5上升到2018年的0.574 5,并且多功能程度经历了从中等到较强的过程;生产功能和生活功能总体呈现提高,功能值分别由2010年的0.180 3,0.120 9增加到2018年的0.886 5,0.604 4;而生态功能指数呈波动下降,功能值由2010年的0.567 7下降到2018年的0.441 1。根据土地利用多功能程度的变化,可将2010—2018年湘江流域土地利用多功能变化过程划分为两个阶段:

表3 湘江流域2010-2018年土地利用多功能值及多功能程度

图1 湘江流域2010-2018年土地利用功能时序变化过程

第一阶段:2010—2013年,湘江流域的土地利用多功能总体上升并且多功能程度一直保持在中等状态。该阶段生产功能和生活功能偏弱,生态功能较强,但随着社会经济的发展,生产功能和生活功能逐渐增强,而生态功能逐渐减弱。生产方面,该阶段湘江流域经济发展迅速,GDP呈高速增长的状态,GDP年均增长率达到16.21%,使湘江流域成为带动湖南经济发展的驱动力,同时农业生产能力不断增强,粮食生产保持稳步增产,农林牧渔业总产值持续增长,故该阶段生产功能不断增强;生活方面,自2008年次贷危机以来,国家对基础设施投入了大量的资金,使得湘江流域在交通、医疗、学习等方面愈发便利,与此同时人们收入在该阶段也持续增长,2013年城镇居民和农村居民可支配收入首次均突破10 000元大关,从业人口保持增加,城镇化率不断提高,2012年首次达到50%以上,因而生活功能不断增强;生态方面,该阶段为了发展社会经济,新增大量建设用地,导致包括湿地在内的生态用地持续减少,同时随着城镇化的提高,产生大量污水和生活垃圾,因此该阶段的生态功能总体呈现下降。

第二阶段:2014—2018年,湘江流域土地利用多功能值呈波动性增强,多功能程度从中等状态提升到较强状态。该阶段生产功能和生活功能继续增强,生态功能开始减弱随后增强,土地利用3种功能中生态功能相对偏弱。生产方面,该阶段湘江流域社会经济继续保持增长,2018年人均GDP首次突破1万美元大关,粮食产量达到1 908.61万t;生活方面,该阶段人民生活水平持续提高,城乡居民收入与2013年相比增长了将近50%,社会保障能力持续增强,参加失业保险人数比例逐年提高,生活基础设施日趋完善;生态方面,该阶段生态功能值先下降后上升,与前一阶段相比,生态功能下降的幅度有所减缓,一方面相关政府部门制定了更加严格的耕地和生态用地保护政策从而减少了由于经济发展对生态用地和耕地的侵占面积,另一方面随着人们对保护生态环境的意识增强,污水处理率和生活垃圾无公害化处理率正在逐年提高,大气环境治理效果逐渐呈现。

3.2 土地利用多功能性障碍因子识别

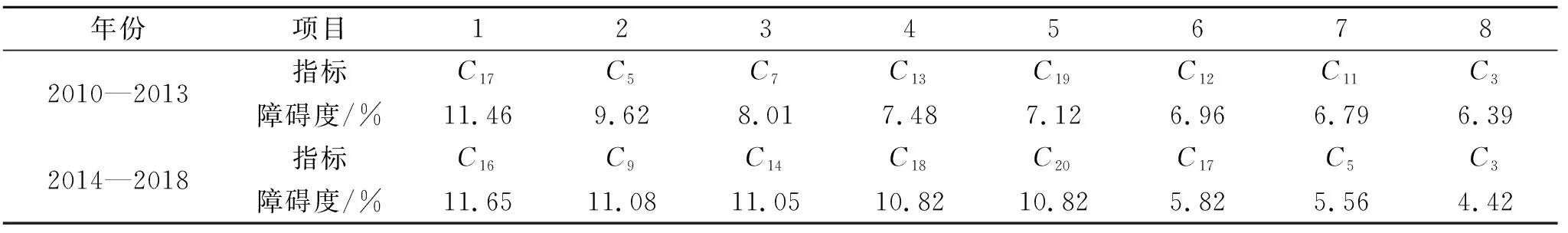

为了更一步了解土地利用多功能,提高土地利用多功能性,本文在测度土地利用多功能值的基础上,利用障碍度模型剖析制约土地利用多功能得到进一步提升的障碍因子,其中障碍度越大,对土地利用多功能性提高的制约也就越强。本文将土地利用多功能测度指标作为障碍因子,并分为2个层次进行分析,第一层次为子目标层,各子目标层的障碍度等于该子目标层对应指标的障碍度的和;第二层次为指标层,即20个评价指标。

3.2.1 子目标层的障碍度 利用公式(7)—(8)可以测算出土地利用多功能子目标层的障碍度。如图2—3所示,生产功能、生活功能和生态功能的障碍度随时间变化状况不一,各功能的变化幅度很大,生产功能与生活功能的障碍度呈下降的状态,而生态功能的障碍度呈现上升的状态,表明2010—2018年湘江流域生产功能和生活功能对土地利用多功能性提高的制约在降低,而生态功能在升高。生产功能中农业生产功能、工业生产和服务业生产功能的障碍度都在逐渐减小;生活功能中就业与社会保障功能的障碍度在增加,空间承载和生活质量功能在减小;生态功能中生态维持、资源供给和环境净化功能的障碍度都在一定程度上增加。2010—2018年湘江流域生态功能的障碍度以年均18.67%的速度增加,而生产功能和生活功能的障碍度以年均22.41%,10.30%的速度下降。可以预见,未来的一段时间内生态功能还将是制约土地利用多功能提升的主要障碍因子。因此,今后湘江流域要想持续实现土地资源的有效利用、土地利用多功能性的持续提高,必须在保障社会经济发展的同时进一步关注土地利用生态功能,加强生态环境保护。

图2 湘江流域2010-2018年土地利用多功能子目标层障碍度

为了研究不同阶段制约土地利用多功能提升的障碍因子,本文将2010—2018年湘江流域子目标层障碍度变化过程分为2010—2013年和2014—2018年两个阶段。2010—2013年,生产和生态功能年均障碍度较小,生活功能的年均障碍度较大,生产和生活功能障碍度在减小,生态功能的障碍度在增加,该阶段湘江流域城乡居民人均可支配收入偏低,恩格尔系数大,城乡差距明显,但此时生态环境处于相对良好的状况,生态用地的比例均超过60%,人均自然资源也维持在较高的水平,故生态功能相对于生产功能和生活功能处于优势地位;2014—2018年,生态功能总体在持续增加,生产和生活功能障碍度继续减小,并且从2016年开始生态功能的障碍度大于生产功能和生态功能之和,该阶段湘江流域经济总量得到稳步提高,先进装备制造、新能源装备和轨道交通等高科技产业迅速发展,社会经济发展的促进了生活水平的提高,但是经济的发展和生活水平的提高对土地生态环境产生了负面影响,大量耕地转化成建设用地,导致人均耕地面积持续减小,采矿和工程项目的建设造成生态用地被破坏,人口的急剧增加和工业化的发展带来了水资源的短缺和“三废”的大量排放,导致生态功能反而成为制约湘江土地利用多功能提升的主要因素。

图3 湘江流域2010-2018年土地利用多功能准则层障碍度变化雷达图

3.2.2 指标的障碍度 根据公式(7)—(9)可以算出研究区各指标的平均障碍度。由于指标层因子较多,本文选取障碍度前8的指标,同时年份选择与土地利用多功能子目标层障碍度变化过程一致,即2010—2013年和2014—2018年。由表4可知,制约湘江流域土地利用多功能的指标在时间维度上并不是静态的,指标类别、障碍度大小都处于动态变化之中。结果显示,2010—2013年期间,制约湘江流域土地利用多功能性的指标从大到小为PM2.5浓度、第三产业产值、人口密度、人均社会消费品零售额等指标;2014—2018年,制约湘江流域土地利用多功能性的指标从大到小为单位面积生态系统服务价值、乡村从业人口、人均耕地面积、生境丰度指数等指标。通过对比可以发现,制约湘江流域土地利用多功能性的指标主要由生活和生产指标转向生态指标,由此可见湘江流域在未来一段时间内土地利用方面的主要问题是土地生态环境压力较大,林地、草地、水域和湿地在内的生态用地退化严重,从而导致研究区域土地固碳能力的降低,土地生态系统的服务功能减弱,同时随着城镇化的提高和工业化的发展,越来越多农村劳动力涌入城市,导致乡村从业人口的减少,越来越多耕地转化为建设用地,导致人均耕地占有量持续减少。

表4 湘江流域2010-2018年土地利用多功能指标层障碍度

3.3 土地利用多功能性提升路径

根据改进TOPSIS模型测度的土地利用多功能值,可以预见未来湘江流域的土地利用多功能将持续提高。为继续提升土地利用的多功能化程度,实现土地利用的生产、生活、生态的最佳功能效益。以土地利用多功能性评价结果为依据,结合土地利用多功能的发展趋势以及障碍因素,今后湘江流域发展应该着重关注以下几个方面:

(1) 严格耕地保护。最小人均耕地面积是指在一定区域范围内,一定食物在自给水平和耕地综合生产能力条件下,为满足每个人正常生活的食物消费所需的耕地面积[26]。2010—2018年湘江流域的人均耕地面积从0.056 0 hm2/人下降至0.053 1 hm2/人,已经低于联合国粮农组织所确定的人均耕地0.053 3 hm2的警戒线。未来一段时间湘江流域人口还将持续增加,对粮食的需求也将不断提高,加强耕地保护对于实现粮食安全至关重要。

(2) 增加乡村从业人口。人才是发展的核心要素。湘江流域乡村从业人口从2010年的1 773.22万人下降到2018年的1 757.65万人,乡村从业人口的减少一方面是因为出生率的下降,另一方面是因为越来越多的农村劳动力涌入到城市中。乡村振兴战略是我国农业农村发展的新战略,要想实现乡村振兴需提高乡村的吸引力,应制定相关激励政策吸引更多人才去乡村,提供更多的就业机会。

(3) 加强生态用地保护。生态用地是指林地、草地、水域和湿地,生态用地比例即为生态用地占全部土地的百分比[27]。生态强省是湖南省“十四五”规划的重要目标,2010年湘江流域生态用地的面积为654.991 3万hm2,而到了2018年生态用地的面积下降至647.096 1万hm2,年均减少将近1万hm2。生态用地具有净化环境污染、调节气候变化等功能,对于实现流域碳中和目标具有重要的影响。因此,湘江流域在未来的一段时间应当出台相关政策和法规,遏制生态用地的过度变更。

4 结论与展望

(1) 2010—2018年期间湘江流域土地利用多功能程度逐渐提高,其中生产功能和生活功能在增强,生态功能在减弱。土地利用多功能从0.392 5提高到0.574 5,土地利用多功能程度经历了从中等到较强的过程,生产功能由0.180 3增加到的0.886 5,生活功能由0.120 9增加到0.604 4,而生态功能由0.567 7下降到0.441 1。

(2) 2010—2013年,PM2.5浓度、第三产业产值、人口密度、人均社会消费品零售额等指标是制约土地利用多功能提升的主要障碍因子;2014—2018年,单位面积生态系统服务价值、乡村从业人口、人均耕地面积、生境丰度指数等指标是制约土地利用多功能提升的主要障碍因子,制约湘江流域土地利用多功能提高的指标主要由生活和生产指标转向生态指标。

(3) 2010—2018年期间湘江流域生产和生活功能的障碍度在减小,生态功能的障碍度在增加,生产和生活功能对土地利用多功能性提高的制约在降低,而生态功能对土地利用多功能性提高的制约在升高。生产功能中农业生产功能、工业生产和服务业生产功能的障碍度在逐渐减小;生活功能中就业与社会保障功能的障碍度在增加,空间承载和生活质量功能在减小;生态功能中生态维持、资源供给和环境净化功能的障碍度都在一定程度上上升。近期来看,生态功能减弱将是制约土地利用多功能提升的主要因素。

开展河流流域土地利用多功能性评价对促进区域土地可持续利用具有重要意义。本研究仍存在一些问题,突出表现在:因数据可获取性和科学性,本文建立的指标体系、尤其是评价服务业生产功能、就业与社会保障功能、生活质量功能方面的指标尚显不足,使得指标构建方面替代了一些具有代表性的指标;研究以流域整体为空间单元,流域内上中下游社会经济和土地利用现状差异较大,障碍因子对上中下游的制约程度也有所差异,因此所得结果仅能反映流域整体的状况,针对流域内上中下游土地利用多功能的差异化研究尚待进一步深化。