基于生态与生产功能权衡的赣南水土流失综合治理模式适宜性评价

2022-07-03聂小飞谢颂华胡启武莫明浩

李 情, 聂小飞, 谢颂华, 胡启武, 莫明浩

(1.江西师范大学 地理与环境学院, 南昌 330022; 2.江西省水利科学院,南昌 330029; 3.中国科学院 教育部 水土保持与生态环境研究中心, 陕西 杨凌 712100)

作为南方重要的粮油林果生产区,受区域独特自然条件(如地形起伏大、雨量多而集中、暴雨强度大、风化作用强烈等)以及长期不合理的开发利用影响,赣南地区水土流失十分严重[1],2013年全国第一次水利普查数据显示,区域水土流失面积占比19.85%。长期以来,为了防治水土流失、维护生态安全,区域内政府与民众开展了系列水土保持工作。自1983年江西兴国县纳入“全国八片水土保持重点治理区工程”开始,经过“国家水土保持重点建设工程”“国家农业综合开发水土保持项目”“全国坡耕地水土流失综合治理工程”“‘长治’工程”“‘山水林田湖草’生态保护修复工程”等国家及地方水土保持重点工程的系统治理,形成了一些较为成熟的水土流失治理模式。

水土流失治理模式的成功推广应用,与区域自然、社会、经济条件密切相关[2],因地制宜开展水土流失治理是基本要求。水土流失治理适宜性评价根据评价对象的特点和属性,通过运用相关技术和方法,选定科学指标判定其对治理区域的适宜程度,可以为水土保持规划提供科学依据,是因地制宜开展水土流失治理、实现水土保持措施优化配置和生态治理工程科学布局的基础,对确保区域生态安全、促进社会经济发展具有重要的现实意义[3-5]。

水土保持的适宜性评价一般通过对典型区域的详查,从水土资源、生态环境、经济社会发展等方面构建水土保持综合评价指标体系;然后根据建立的评价指标体系,量化各项指标,对各层次指标的权重进行赋值;最后对典型区域的水土保持情况进行综合评价[6]。针对水土保持适宜性评价方面的研究,前期主要是通过分析水土保持措施的效应来评价其好坏;或者通过水土保持措施的采纳程度及其保存率,以及小流域水土保持措施的优化配置,来间接探讨水土保持措施的适应性[5]。近年来,开始通过构建综合评价指标体系,综合运用层次分析法和主成分分析法评价水土保持工程的适宜性[5,7-8]。尽管前人针对水土保持适宜性评价的理论与方法开展了较为系统的探讨[3-5,7-10],但现有研究主要侧重于单一或多个水土保持措施的适宜性评价[7,11-12]及其在小流域内的优化配置[13-14],针对区域水土流失综合治理模式的适宜性评价尚不系统全面[15-17]。鉴于此,本研究参考土地利用适宜性评价理论和方法[18],在考虑影响水土流失治理模式选择的地形、土壤、植被、降水、侵蚀现状等自然环境条件和人口、经济、相关产业发展、治理投入、功能分区等社会经济条件的基础上,通过构建水土流失综合治理模式适宜性评价指标体系,综合应用专家打分、层次分析、模糊数学、空间分析等方法,开展赣南地区栅格单元尺度的水土流失综合治理模式适宜性评价,以期为区域水土保持策略制定提供科学依据和数据支撑。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

赣南是江西省(江西省简称“赣”)南部区域的地理简称,主要由地级赣州市组成。赣州市位于赣江上游,江西省南部,介于北纬24°29′—27°09′,东经113°54′—116°38′,是我国南方地区重要的生态屏障,属于亚热带季风性湿润气候,降水丰沛但分配不均。年平均气温19.1℃,年均降水量1 586 mm。地貌以丘陵、山地为主,占比分别为61.0%,21.9%。地带性土壤主要有红壤,零星分布山地黄壤、山地黄红壤、紫色土、山地草甸土、水稻土等。森林覆盖率为76.2%,植被类型以暖性常绿针叶林、暖性针阔混交林、常绿阔叶林、落叶阔叶林等为主。全市总面积3.94万km2,约占江西省总面积的1/4,辖3区1市14县,至2015年底,全市户籍总人口为960.63万人。人均耕地面积少,人地矛盾十分突出。

1.2 数据来源

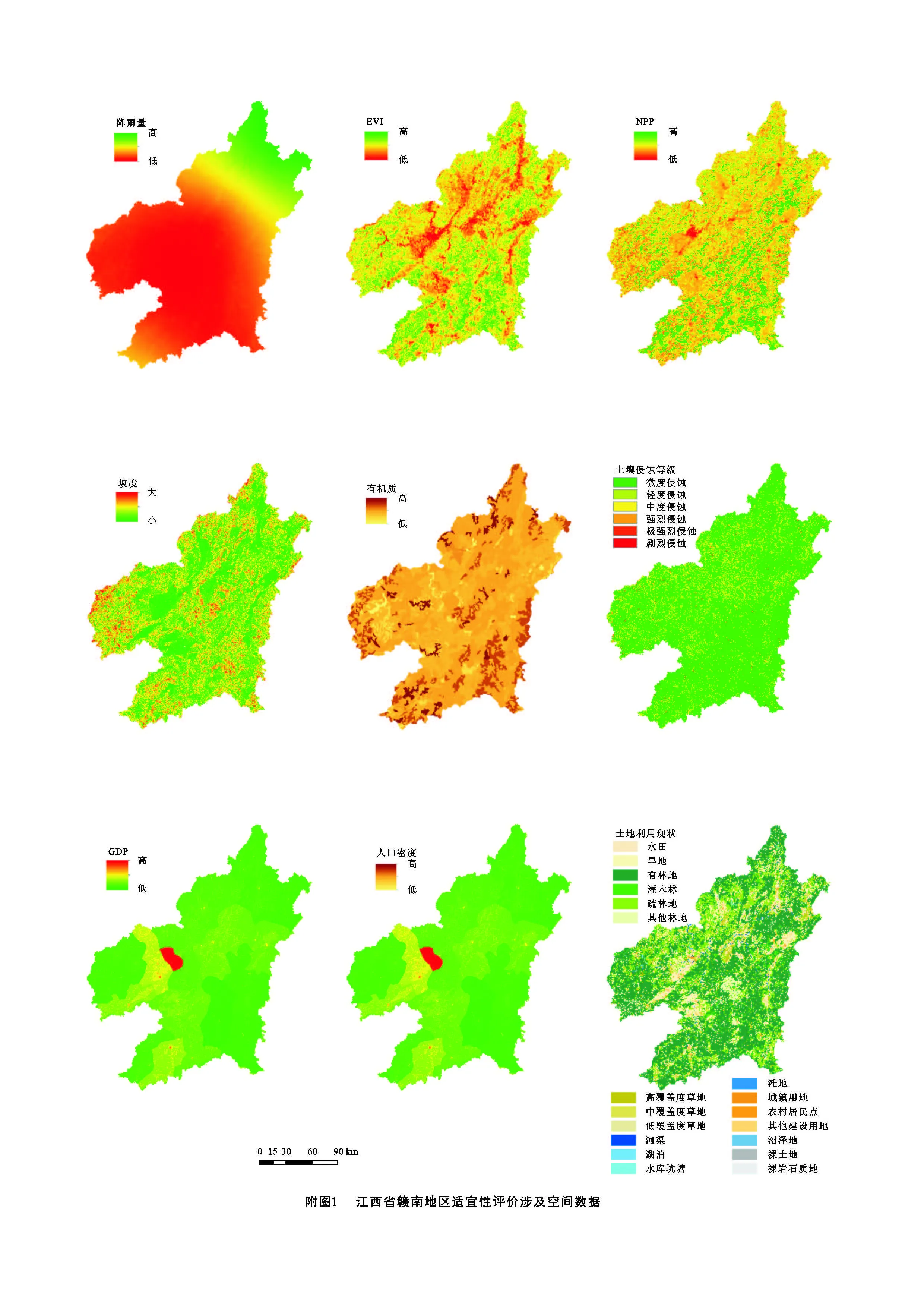

主要包括行政区边界、DEM、降水量、土壤有机质、土壤侵蚀等级、EVI、NPP等自然地理空间数据,土地利用现状、道路、主体功能分区、水土保持区划、人口密度、GDP分布等社会经济空间数据,经果林面积、农民人均收入、第一产业产值、人均耕地面积、农林牧渔投资、农业人口占比、一般预算收入、水土流失治理度、生态保护投资等社会经济统计数据。其中,降水量、人口密度、GDP分布、土地利用现状数据来源于地理国情监测云平台;土壤有机质数据来源于基于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1),EVI、NPP来源于MODIS,DEM、行政区边界、道路数据源于网络共享数据,土壤侵蚀等级基于CSLE模型模拟后分级得到,主体功能分区、水土保持区划分别来源于《江西省主体功能区规划》、《赣州市水土保持规划(2016—2030年)》,其他数据来源于《赣州统计年鉴》。除网络共享数据为近期数据、具体年份不详外,土地利用数据为2013年数据,主体功能分区为2010年公布结果,降水量为2000—2010年平均值,其他数据均为2015年数据。数据空间分辨率方面:统计年鉴数据、主体功能分区、水土保持区划数据为分县数据,土地利用现状和DEM为30 m,EVI数据为250 m,NPP数据为1 000 m,行政区边界为1∶100万矢量数据,道路为包括铁路、城市1—4级道路、高速公路、国道、省道、县道、乡道的矢量数据。适宜性评价过程中,先在ArcGIS中统一插值为1 km分辨率的栅格数据,再进行相关运算。涉及的空间分布数据见附图1。

1.3 研究方法

本文采用多因子分级加权指数和法进行赣南地区水土流失综合治理模式适宜性评价。通过对赣南地区的实地调研与资料分析,筛选出影响赣南地区水土流失综合治理模式选择的主要因子,通过专家打分的方式得到各个因子对水土流失综合治理模式选择偏好影响的相对大小,采用层次分析法(AHP)得到各因子的权重值,然后对每一因子进行统计量化,通过ArcGIS软件分析处理得到各评价因子的区域栅格图,利用ArcGIS的加权叠加分析功能将各个因子图层进行加权叠加,得到生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式适宜性评价结果,将高效开发型与生态防护型水土流失综合治理模式适宜性评价结果各自归一化后相除,即可得到权衡生态与生产功能的水土流失综合治理模式适宜性评价结果。

生态位适宜度模型及相关研究[19]认为,当该指标资源条件完全适宜于某项水土流失综合治理模式时,该指标的适宜度为1;当该指标资源条件完全不适合某项水土流失综合治理模式时,该指标的适宜度为0;其他条件下,该指标的适宜度在0~1。本研究选取的评价因子均属于第3种情况,参考蒋佳佳[19]、Ouyang[20]等的研究,对适宜因子采用线性拉伸方法进行标准量化。适宜性因子采用如下公式加权求和:

式中:Suit为适宜性因子评价结果;Ek为因子k取值,k∈[1,n];Wk为因子k权重。

在此基础上,将适宜性因子评价结果与所有的限制因子进行布尔运算,得到最终的生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式各自的适宜性评价综合得分,得分越高越适宜,在此基础上基于归一化后的高效开发型与生态防护型水土流失综合治理模式的适宜性得分比值,采用ArcGIS重分类工具(Classification)中的Natural breaks(Jenks)将最终评价结果分为5类。

基于县(市、区)边界分区统计生态防护型与高效开发型综合治理模式适宜性得分以及各适宜性评价因子,分别以生态防护型与高效开发型综合治理模式适宜性得分为因变量,以各适宜性因子为自变量,基于多元逐步回归分析探究生态防护型与高效开发型综合治理模式适宜性的关键影响因素。

AHP基于DPS 18.10高级版开展,统计资料整理在Excel 2016中进行,多元逐步回归分析在SPSS 26中进行,其他数据分析与制图在ArcGIS 10.4中进行。

2 结果与分析

2.1 水土流失综合治理模式评价指标体系构建与指标量化

2.1.1 评价对象界定 尽管水土流失治理模式这一术语在实践中广泛使用,但关于水土流失治理模式的科学界定一直不太明确。究竟是从科学技术层面、还是政府开展治理实践层面,更或是水土保持政策制度层面去阐述?概念与认识长期混淆不清[21]。

本文采用莫明浩等[21]对水土流失综合治理模式的定义,即将水土流失综合治理模式归结为治理技术集成与政策配套组合的实践范式,具体指在区域自然、经济和社会环境等条件下,根据土壤侵蚀规律与特点,采用水土保持技术措施,配套以水土保持政策制度支撑,实现生产与生态权衡下水土资源保护与合理利用长效机制的综合解决方案。

为方便评价对象界定,权衡生态保护需求与生产发展条件,基于侧重点的不同,将赣州市水土流失综合治理模式划分为生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式。其中,生态防护型水土流失综合治理模式以生态恢复为根本出发点,重点关注水土流失综合治理的生态调节功能,通过建设“绿水青山”,有效提升治理区生态功能;高效开发型水土流失综合治理模式在确保生态恢复的基础上,同时考虑如何更好地促进区域生产发展,将“绿水青山”科学转化为“金山银山”,从而实现生态富民[22]。按照治理对象的不同,生态防护型水土流失治理模式主要涉及崩岗治理中的生态型、修复型治理,荒山荒丘侵蚀劣地治理,马尾松林下水土流失治理等,而高效开发型水土流失综合治理模式则主要涉及经果林“一高双低”治理、坡耕地“一控二保”治理、崩岗治理中的开发型治理以及经果林林下水土流失治理等[21]。

2.1.2 评价指标体系构建 评价指标体系构建步骤如下:首先查阅相关研究初步厘定区域水土流失综合治理模式选取的主要影响因素。水土保持措施区域适宜性评价应综合考虑自然指标和社会指标的整体性[4],将影响水土流失综合治理模式的生态与生产因子具化为生态环境因子和社会经济因子,影响赣南地区水土流失的主要生态环境因子有降雨量、土壤侵蚀力、坡度、坡长、植被盖度(NDVI)等[23]。土壤侵蚀治理需求度是区域水土流失综合治理的重要参考依据,土壤侵蚀现状是计算土壤侵蚀治理需求度的重要参数[24],而气象、地形、土壤、植被、土地利用是区域土壤侵蚀的主要控制因子,也是影响水土保持措施发挥效益的重要因素[25],必然影响区域水土流失综合治理模式的取舍。区域社会经济发展和政府投入是水土流失治理技术选择的重要影响因素[26],与自然因素相比,社会、经济、政策等因素易在短期内改变,能显著影响土壤侵蚀程度及其治理效果,也是影响区域土壤侵蚀治理需求度的重要因素,其中人口(城镇人口增长率、农村人口增长率)、耕地(耕地播种率)、经济(GDP)、政府投入(政府治理面积、政府治理投入)等的影响尤为显著[27]。水土保持功能分区是分类分区开展水土流失防治的重要依据,而不同的主体功能区水土保持政策与水土流失治理需求不同。开发型治理涉及的高附加值农业及农业现代化与交通基础设施高度协调,开发治理模式涉及的经果林开发存在较大的用水需求,距离水体越近、越适宜开展高效开发型水土流失综合治理[19]。基于上述研究结果,初步确定了气象、地形、土壤、侵蚀、植被、土地利用、农业发展、便捷程度、人口、经济、生态保护等水土流失综合治理模式选取主要影响因素。

再进一步通过对赣州市水土流失综合治理情况的分析,在野外生态调查与历史资料收集的基础上,根据评价指标体系构建的基本原则[21-22],结合影响区域水土流失综合治理模式选择的实际情况与数据获取的可行性初步筛选了评价指标,最后通过与江西省水土保持学会、江西省水土保持研究院、赣州市水土保持局、赣县区水土保持局、宁都县水土保持局等单位从事水土保持科学研究与应用推广、水土流失综合治理及基层管理工作10 a以上的专家、学者及基层技术专家反复座谈、讨论,最终确定赣南地区水土流失综合治理模式适宜性评价指标体系见表1。

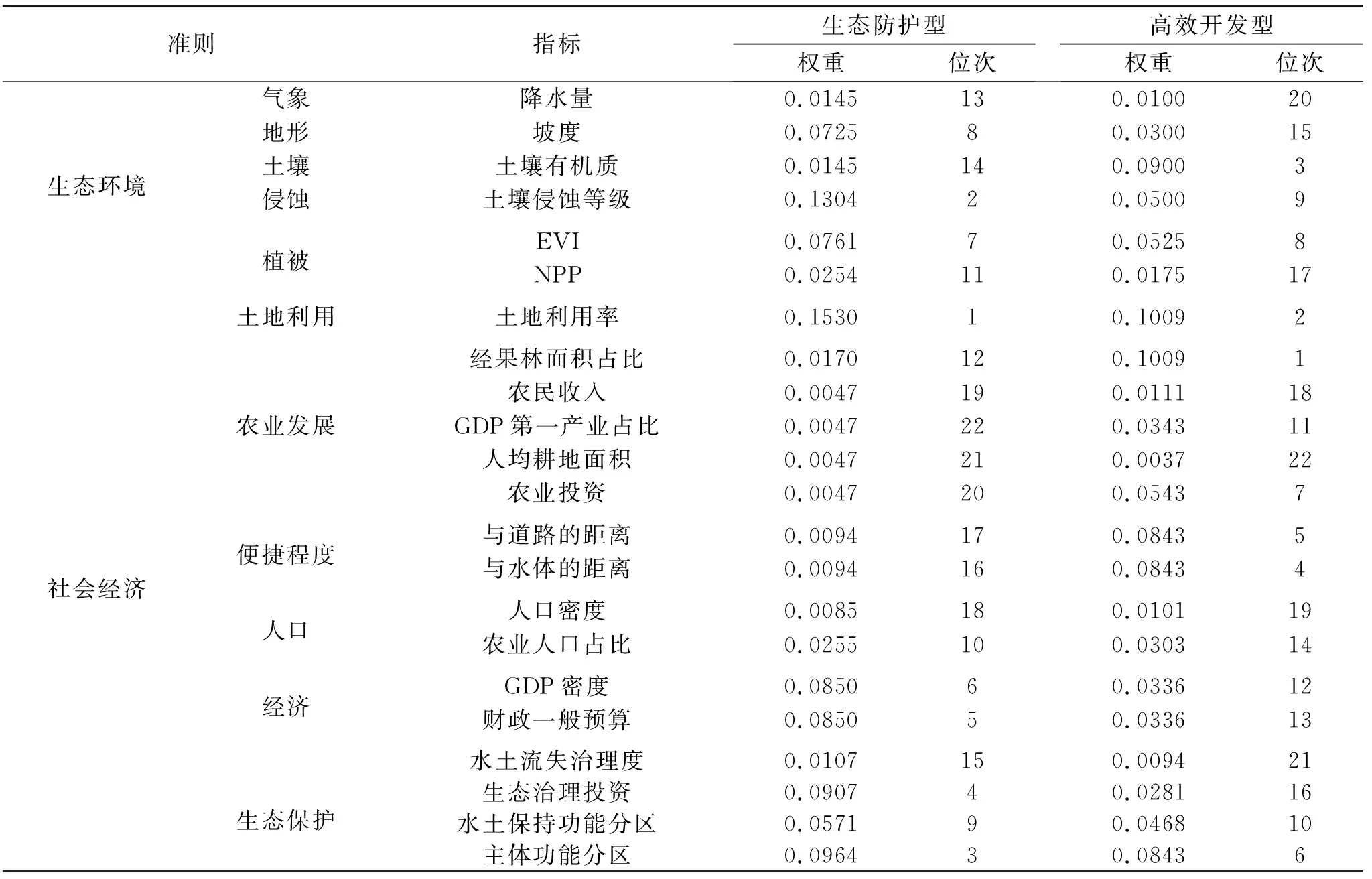

表1 适宜性评价指标体系及权重

具体而言:适宜性评价准则层包含2类11项,生态环境类准则5项——气象、地形、土壤、植被及土壤侵蚀状况;社会经济条件6项——土地利用现状、农业发展状况、便捷程度、人口状况、经济条件、生态保护现状,共计22项评价指标,均为适宜性因子。气象因子方面,介于研究区气温相差较小,仅考虑降水量的影响,降水量越高、土壤侵蚀风险越大、治理需求越高,生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式适宜性越高。地形方面,坡度是影响水土流失综合治理的主要影响因素,鉴于高效开发型综合治理主要涉及坡耕地、经果林等开发利用型水土流失治理,而开发利用坡度上限为25°,故坡度小于25°的区域适宜开展高效开发型水土流失综合治理,且坡度越小越适宜;坡度大于25°的区域适宜开展生态防护型水土流失综合治理,且坡度越大越适宜[28]。土壤因子方面,土壤有机质含量是影响土壤肥力状况的主要指标,也是较易获取的土壤肥力指标,土壤有机质含量越高,越适宜于开展高效开发型综合治理,反之则越适宜于开展生态防护型治理。植被因子方面,EVI和NPP是赣南地区最宜获取、效果最好的植被指标[29],总体而言,EVI和NPP越差,越需要开展生态防护型综合治理,反之则越适宜开展高效开发型综合治理。土壤侵蚀等级是评价土壤侵蚀状况的主要指标,侵蚀越严重,越需要开展生态防护型与高效开发型水土流失综合治理。土地利用方面,主要考虑土地利用率,建设用地、水田、水体基本不需要进行水土流失治理,认为裸地、未利用地、低覆盖草地、疏林地等的利用率相对较低,旱地、有林地、灌木林、高覆盖度草地等利用率相对较高,而利用率越低、越适宜于生态防护型与高效开发型水土流失综合治理。农业发展状况主要考虑经果林占比、农民年均收入、第一产业占比、人均耕地面积、农林牧渔投资,经果林占比越大、农民年均收入越高、第一产业占比越高、人均耕地面积越多、农林牧渔投资越高,表明农业发展状况越好,高效开发型治理基础越好,越适宜于高效开发型水土流失综合治理,反之则越适宜于生态防护型综合治理;便捷程度方面主要考虑与道路、水体的距离,距离道路和水体越近,越适宜于开展高效开发型水土流失综合治理,反之则越适宜于开展生态防护型综合治理;人口状况方面主要考虑人口密度和农业人口占比,人口密度和农业人口占比越高,越适宜于开展高效开发型水土流失综合治理,反之则越适宜于开展生态防护型综合治理;经济条件方面主要考虑GDP密度和财政一般预算,GDP密度和财政一般预算越高,区域经济条件越好,越适宜于开展高效开发型与生态防护型水土流失综合治理;生态保护方面重点考虑水土流失治理度、生态治理投资、水土保持功能分区、主体功能分区等指标,水土流失治理度、生态治理投资越高,越适宜于开展高效开发型与生态防护型水土流失综合治理;水土保持功能分区方面,生态防护型综合治理模式的适宜性从高到低为南岭山地水源涵养保土区>岭南山地丘陵保土水源涵养区>赣南山地土壤保持区,高效开发型综合治理模式的适宜性从高到低为赣南山地土壤保持区>岭南山地丘陵保土水源涵养区>南岭山地水源涵养保土区;主体功能分区方面,高效开发型综合治理模式的适宜性为限制开发区域(农产品主产区)>重点开发区域>限制开发区域(重点生态功能区),生态防护型综合治理模式则反之。

同时,考虑到水土流失治理主要面向水土流失区域,故将非水土流失区域排除在外,鉴于此,本研究将非水土流失区作为限制因子,主要包括水体、水田、道路、建设用地及其他侵蚀模数小于500 t/km2的区域。

综合考虑各适宜性因子对生态防护型及高效开发型水土流失综合治理模式的影响,同时邀请上述相关专家对22个适宜性因子进行重要性排序,基于专家排序平均结果AHP分析得到各因子的权重见表1。其中,对生态防护型水土流失综合治理模式影响最大的前5项适宜性因子依次为:土地可利用率、土壤侵蚀等级、主体功能分区、生态治理投资、财政一般预算。可见,土壤侵蚀现状、主体功能定位与地方水土流失治理能力是影响生态防护型水土流失治理模式适宜性的最重要影响因素。对高效开发型水土流失综合治理模式影响最大的前5项适宜性因子依次为:经果林面积占比、土地可利用率、土壤有机质、与水体的距离、与道路的距离。可见,区域开发利用现状、土壤肥力状况及区域便捷程度是影响高效开发型水土流失治理模式适宜性的最重要影响因素。

2.2 水土流失综合治理模式适宜性评价

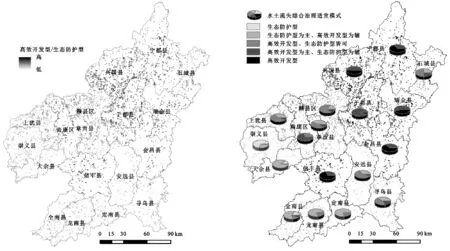

2.2.1 水土流失综合治理模式适宜性 赣南地区生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式适宜度见图1。不难看出,生态防护型水土流失综合治理模式在崇义县、上犹县、赣县区等地的适宜性较高,高效开发型水土流失综合治理模式在于都县、宁都县、赣县区、信丰县等地的适宜性较高。

通过计算高效开发型与生态防护型水土流失综合治理模式的适宜性得分比值,得到权衡生态与生产功能的赣南地区水土流失综合治理模式适宜性评价结果如图2所示。高效开放型/生态防护型的比值越大,高效开放型的适宜性越高、生态防护型的适宜性越低;反之,比值越小,则高效开放型的适宜性越低、生态防护型的适宜性越高。综合来说,区域北部、中部相对更适宜于采用高效开发型水土流失综合治理模式,西南与南部更适宜于采用生态防护型水土流失综合治理模式。

图1 生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式适宜性得分

2.2.2 赣南各县适宜的水土流失综合治理模式 基于自然断点法得到的赣南地区适宜的水土流失综合治理模式类型分布,并统计赣州市18个县(市、区)的各类适宜的水土流失综合治理模式,结果如图3所示。结果显示:崇义县最适宜于开展生态防护型水土流失治理,其适宜采用生态防护型水土流失综合治理模式的区域占待治理水土流失面积的68.6%,信丰县、宁都县、会昌县、兴国县、瑞金市5地更适宜于开展高效开发型水土流失综合治理,其适宜采用高效开发型水土流失综合治理模式的区域分别占对应县域待治理水土流失面积的70.0%,65.2%,61.9%,50.6%,46.9%。

图2 高效开发型与生态防护型水土流失综合治理模式的适宜性得分比值 图3 赣南地区水土流失综合治理适宜模式分布

进一步将适宜采用生态防护型与生态防护型为主、高效开发型为辅2类水土流失综合治理模式的区域均视为偏生态防护型水土流失综合治理模式适宜区域,将适宜采用高效开发型与高效开发型为主、生态防护型为辅2类水土流失综合治理模式的区域均视为偏高效开发型水土流失综合治理模式适宜区域,则可以将5类适宜模式粗略分为3类,即偏生态防护型、生态防护型与高效开发型皆可、偏高效开发型水土流失综合治理模式。大余县、崇义县、龙南县、全南县、定南县5地适宜采用偏生态防护型水土流失综合治理模式的区域分别占对应县域待治理水土流失面积的98.8%,98.7%,80.8%,78.0%,77.7%,瑞金市、宁都县、兴国县、会昌县、于都县、信丰县、南康区7地适宜采用偏高效开发型水土流失综合治理模式的区域分别占对应县域待治理水土流失面积的100.0%,99.7%,99.4%,99.1%,98.0%,97.2%,70.1%,其他地区则采用生态防护型与高效开发型水土流失综合治理模式皆可。

3 讨 论

3.1 赣南地区水土流失综合治理模式适宜性关键影响因素

基于适宜性评价因子权重确定的影响生态防护型水土流失综合治理模式适宜性的重要因素包括土地可利用率、土壤侵蚀等级、主体功能分区、生态治理投资、财政一般预算,而高效开发型水土流失综合治理模式的重要影响因素则为经果林面积占比、土地可利用率、土壤有机质、与水体的距离、与道路的距离。

基于多元逐步回归分析遴选的生态防护型与高效开发型综合治理模式适宜性的关键影响因素见表2。生态防护型水土流失综合治理模式适宜性的关键影响因素分别为生态治理投资、平均坡度、农业人口占比,而高效开发型及高效开发型/生态防护型的关键影响因素则分别为坡度、农业人口占比、农民收入。总体而言,生态治理投资、平均坡度越高、农业人口占比越低,生态防护型综合治理模式适宜性越高;平均坡度越低、农业人口占比越高、农民收入越高,高效开发型综合治理模式适宜性越高、高效开发型与生态防护型水土流失综合治理模式的适宜性得分比值越大。

综合来看,土壤侵蚀现状、主体功能定位、地方水土流失治理能力、地形、农业人口是生态防护型水土流失综合治理模式适宜性的关键影响因素;区域开发利用现状、土壤肥力状况、区域便捷程度、地形、农业人口与农业发展状况是影响高效开发型水土流失治理模式适宜性的关键影响因素。

表2 生态防护型与高效开发型综合治理模式适宜性的关键影响因素

3.2 赣南地区水土流失分区综合治理对策

结合全国水土保持区划成果,本研究确定的适宜采用偏生态防护型水土流失综合治理模式的大余县、崇义县、龙南县、全南县、定南县,其中大余县、崇义县位于南岭山地水源涵养保土区,龙南县、全南县、定南县属于岭南山地丘陵保土水源涵养区;适宜采用偏高效开发型水土流失综合治理模式的瑞金市、宁都县、兴国县、会昌县、于都县、信丰县、南康区属于赣南山地土壤保持区。按照水土保持区划分区防治思路,南岭山地水源涵养保土区和岭南山地丘陵保土水源涵养区主要通过封山育林进行水土保持,突出封禁、抚育、补植、修复和水源涵养植被建设,水土流失治理以生态清洁型小流域建设为主;赣南山地土壤保持区的水土保持,以水土保持工程措施为主,加强小型集蓄水工程建设,规范果园开发与管理模式,开展生态果园截污导流工程,注重坡面水系雨洪资源利用工程配套,通过“上截、中削、下堵、内外绿化”措施加强崩岗防治[24,27]。

结合生态防护型、高效开发型水土流失综合治理模式的界定,适宜采用偏生态防护型水土流失治理模式治理的区域,需重点关注崩岗的生态修复、荒山荒丘侵蚀劣地治理、马尾松林下水土流失治理等。强烈侵蚀以上的荒山、荒丘“两荒”侵蚀劣地,采用竹节水平沟+乔灌草生态治理模式;治理针叶林的“林下流”,可采用林下补种草灌、针阔混交治理等模式,在侵蚀强度较高的地区,则结合工程措施(如水平沟等)和补植改造等措施进行治理;植被较好但交通不便、远离村庄的半稳定型崩岗群,以治坡、降坡、稳坡“三位一体”进行上截—中削—下堵—内外绿化;植被覆盖较差、被无序开发利用后二次崩塌的崩岗,采取大封禁小治理,以平整崩塌区、恢复林草植被、完善排水系统为主[21]。而适宜偏高效开发型水土流失综合治理模式的区域,在经果林开发过程中,在坡面上依次设置截水沟、草沟、沉砂池、蓄水池及底部塘库,结合梯田及竹节水平沟,实现坡面径流立体调控及拦—蓄—净—排—灌高效利用,确保经果林开发低侵蚀低污染;坡耕地农事活动过程中,可采用植物篱、秸秆覆盖、等高耕作、横坡垄作、生态路沟、免耕套种等一系列水土流失防治的技术措施,控水、保土、保肥,综合防控水土流失和面源污染;针对处于崩岗活动期、地形破碎,但交通便利、靠近村庄的崩岗群,坡顶营造水土保持林;坡面削坡修筑梯田,配套排水沟、沉沙池等小型蓄排水工程;崩岗沟内和沟口修建谷坊,坡面下部修建拦挡工程[21]。同时,可以辅以农户帮扶、大户治理、以奖代补、精品园区等政策引导模式,激发全社会参与水土流失综合治理的积极性,实现水土流失综合治理的长效可持续发展与良性循环[21]。

4 结 论

(1) 基于影响区域水土流失治理模式的生态环境、社会经济数据,成功构建了区域水土流失综合治理模式评价指标体系,在适宜性评价的基础上,将赣南18县(市、区)划分为偏生态防护型、偏高效开发型和生态防护型与高效开发型皆可的3大类水土流失综合治理模式适宜区,并针对性地提出了区域水土流失分区综合治理对策建议。

(2) 土壤侵蚀现状、主体功能定位、地方水土流失治理能力、地形、农业人口是生态防护型水土流失综合治理模式适宜性的关键影响因素;区域开发利用现状、土壤肥力状况、区域便捷程度、地形、农业人口与农业发展状况是高效开发型水土流失治理模式适宜性的关键影响因素。

(3) 水土流失综合治理模式适宜性评价结果可以为区域科学编制水土保持规划、布局生态治理工程、因地制宜开展水土流失治理提供理论依据与数据支撑,同时给区域尺度水土流失综合治理模式适宜性评价提供方法借鉴。