BIM技术在学校项目设计与施工阶段中的应用研究

2022-07-02韩彦彪郝学潮梁希克

韩彦彪 曹 乐 郝学潮 张 凯 梁希克 曹 帅

(中国建筑科学研究院有限公司,北京 100013)

引言

学校建设事关百年大计,事关民生民心,是城乡发展的重要基础工程。学校建设项目有着工程质量要求高、结构不规则、工期要求紧、建设周期长、功能组成多样复杂等的特点,且现代教育基础建设提出了以自然为依托生态建设的理念,由此便形成了多重地表、错动层叠、三维立体的动态平台,以传统设计阶段和施工阶段的思维路线已无法达到高效性、多维性的建设要求,因此需要BIM技术来予以支持。

通过BIM技术支持设计阶段,能够产生比人为更精确的控制和分析,设计完成后,其模型和数据又可以支持施工阶段,促进设计和施工过程的整体性,降低成本,缩短工期,获得更好的建造品质[1]。本文以三亚南繁科技城小学幼儿园项目为载体,研究BIM技术在学校建设项目设计阶段和施工阶段中的应用,探讨BIM技术如何在学校项目管理中构建起信息的桥梁,旨在为同类型项目提供参考。

1 项目简介

三亚南繁科技城小学幼儿园项目位于海南省三亚市崖州区崖州湾科技城南繁片区YK05-03-01/02两个地块,甘蔗路和甘农北路交叉处西侧。

该学校项目总用地面积为27 866m2,总建筑面积317 16.5m2,地下室建筑面积为4 121.68m2。项目要建成1栋地上3层幼儿园(1号楼)、1栋地上6层综合楼(2号楼)、1栋地上4层综合教学楼(3号楼)及1个地下一层地下室。

基于生态建设的理念,校园内部有多处绿坪,在天井区域存在大面积降板区域导致地下层结构存在多处错层,施工难度大,成本较高。同时,项目施工面积相对较大,施工部署繁杂,且机电系统相对较多,尤其地下车库中设备机房及管线较为集中,降板区域给管线的优化和调整造成了一定的难度。

结合以上特点,项目在设计施工阶段融入BIM技术贯穿于校园建设整体主线中,提供更高效的保障,如图1所示。

图1 项目效果图

2 BIM标准方案及工作流程

2.1 实施标准与方案

现阶段,关于学校项目工程的国家地方BIM标准仍有不完善之处,多数项目在各项工作环节上没有一个统一的标准规范。

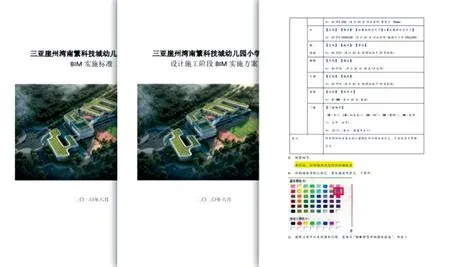

为了项目参与各方能保证BIM模型的统一性、项目信息的一致性,项目依据现行国家及行业建设规范标准《建筑信息模型应用统一标准[附条文说明]GB/T 51212-2016》等,从文件与构件命名格式、建模精度、专业拆分、系统颜色、模型创建原则、模型交付等方面,统一编制了项目BIM实施标准[2]。同时,项目基于问题预警、信息桥梁构建、生态建设等目标及经验,编制出一套严谨、完善的BIM实施方案,如图2所示。

图2 BIM实施标准与方案

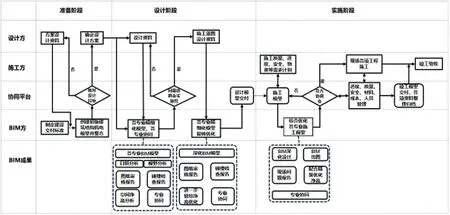

2.2 BIM工作流程

项目结合矩阵式项目管理的组织形式,强化了在准备阶段、设计阶段、实施阶段的BIM工作流程,便于项目实现精细化管理以及各参与方能够在协同平台的基础上进行信息呼唤与工作协调,如图3所示。

图3 BIM工作流程

3 设计阶段BIM技术应用

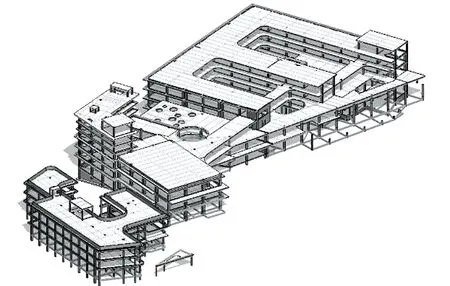

3.1 BIM模型创建

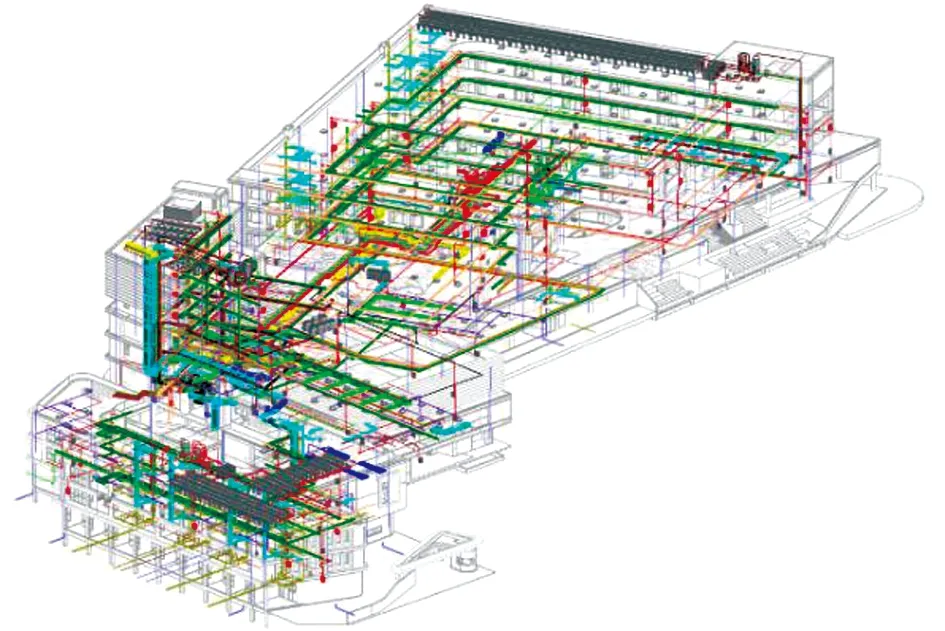

依据制定好的BIM实施标准,项目创建了建筑、结构、机电等各专业模型,通过排查预警,针对隐蔽工程处及复杂施工节点处,提前交底于设计方和施工方,并通过施工模拟交底的形式,加强作业人员对施工复杂节点的把控,辅助项目管理人员提升项目安全质量的管理能力,减少错误,提高效率[3],如图4~6所示。

图4 建筑模型展示

图5 结构模型展示

图6 机电模型展示

3.2 日照分析

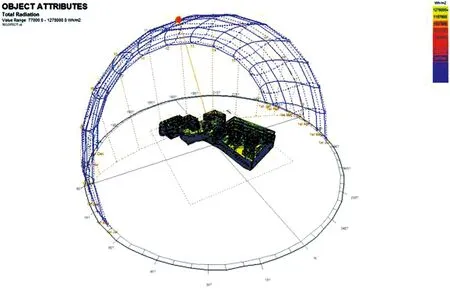

学校建筑日照标准是影响教学室内外区域环境舒适性的重要因素之一。建筑布局和太阳方位角的有效结合,既能保证空间环境,又能提升日照质量。利用日照分析相关软件,建立数学模型,从几何和光学角度,解决建筑方位与造型形成阴影占比不合适的问题,并准确分析出不同时间下的建筑的光照情况,从而更加科学地创造出舒适的校园环境。

项目使用Ecotect Analysis软件进行日照分析,将优化后的方案体量模型导入进Ecotect,分析体量的全年光照辐射数据及日平均光照辐射数据,并以此辅助设计建筑方位、布局及门窗尺寸。基于分析结果,使自然采光得到最大化利用,不仅为学生创造良好舒适的学习环境,而且能够有效地节约能源,如图7(a)~7(b)所示。

(a)日照分析整体图

3.3 空间视野分析

学校项目中各功能区域在设计之初需综合考虑多方因素,一方面需要提高建筑的利用率,另一方面要邀保证各功能区域之间能够满足校园观感和人员充分的流动性。从设计上考量了功能人性化、交互多样性及艺术美观化的需求,使校园室内空间与室外空间既能有效地进行功能性划分,又能融洽地达到聚合的效果[4]。

因此,需要利用BIM技术在项目落地之前,针对校园中的各空间点进行视野分析; 利用完成的三维模型,进行景观视点分析,模拟人物在建筑的不同位置,查看校园内对景,可对园林景观方案进行验证,提前完善不足位置,达到最优设计效果,如图8所示。

图8 视野分析效果图

3.4 综合协调

综合协调也是学校项目中不可或缺的一项步骤,需要针对二维设计中不能全面反映的空间关系、图纸设计、各专业交叉点、各专业碰撞点等问题,经过图纸审核、碰撞检查、管综优化、净高分析、模型复核一一解决并提供可行性方案[5]。项目BIM咨询通过BIM模型,对图纸进行审核,提交图纸问题报告;然后通过Revit软件将建筑结构模型链接入机电模型,进行模型整合后再进行碰撞检查,分阶段向各专业提交碰撞报告;最后根据排布原则,对各专业模型进行管线综合优化及净高分析,并组织各专业经过会议协调来追踪解决问题,有效地减少设计变更和施工返工,从而达到由细部到全局、再由全局反推细部综合协调的效果,如图9所示。

图9 综合协调流程

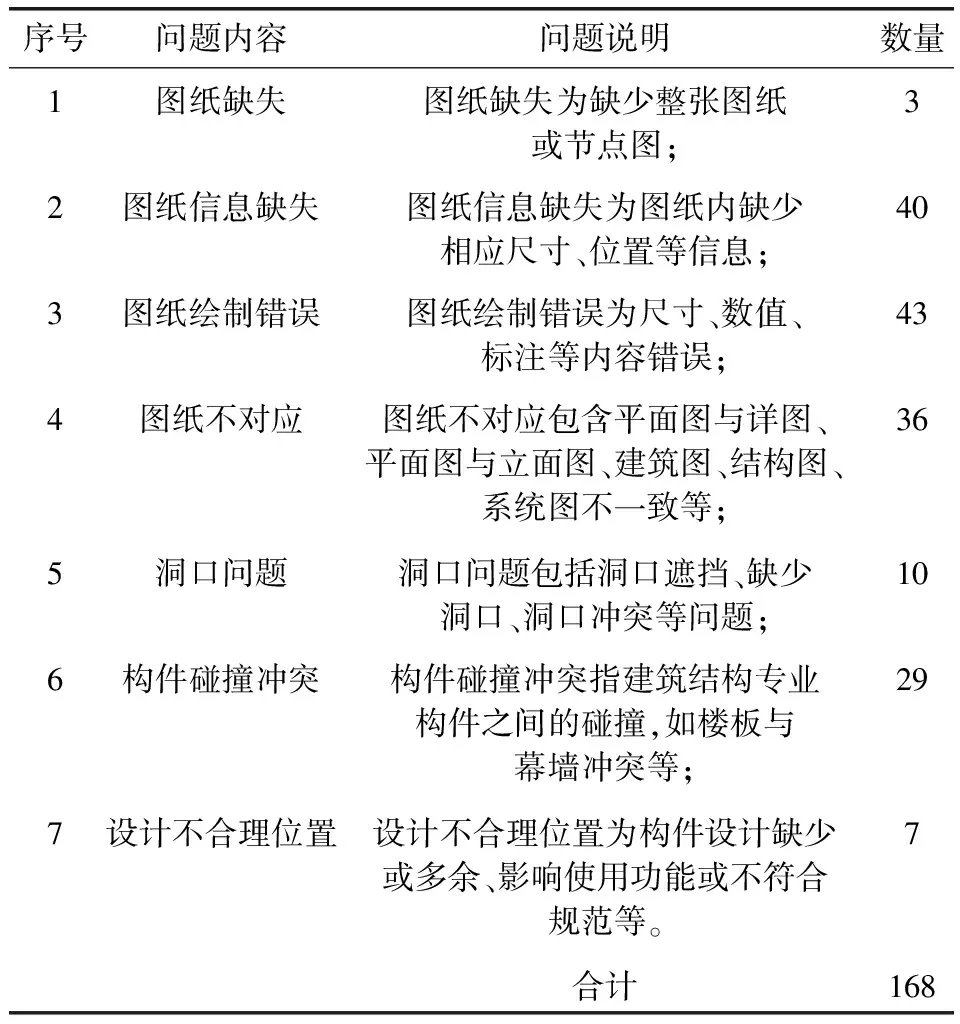

3.4.1 图纸审核与碰撞检查

项目通过BIM模型的创建及可视化特性,在设计阶段能够及时地对各版图纸进行图纸问题审核检查(图纸缺失、图纸信息缺失、构件碰撞冲突、设计不合理等问题),然后提出问题报告;设计单位依据报告在BIM模型中进行校核,在极大程度上减少了施工阶段中因碰撞、返工及设备材料未选定而造成人、材、机的浪费和工期延误等问题,整体上减少后续的设计变更,提高图纸审核质量和效率。

主要从图纸缺失、图纸信息缺失、图纸绘制错误、图纸不对应、洞口问题、构件碰撞冲突、设计不合理位置这七个方面进行问题检查,如表1、图10所示。

表1 图纸问题统计

图10 图纸问题统计柱状图

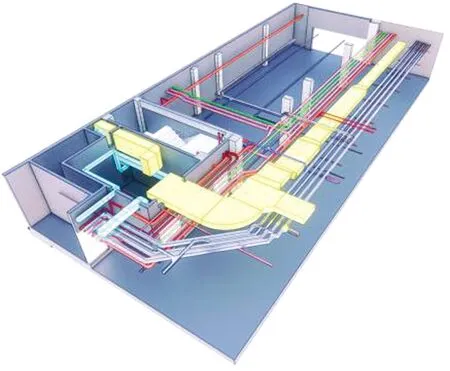

3.4.2 管线综合优化

项目BIM咨询依据创建好的整体模型,通过进行软件与人工对管线碰撞检测,形成碰撞检测报告,根据报告找出存在问题的部位。通过BIM技术形成管线综合排布的平面图、三维轴测图、剖面图等,根据实施标准中的排布原则及功能分析,进行便于施工、功能使用维修的管线综合优化,减少现场返工,如图11所示。

图11 管线综合优化漫游展示

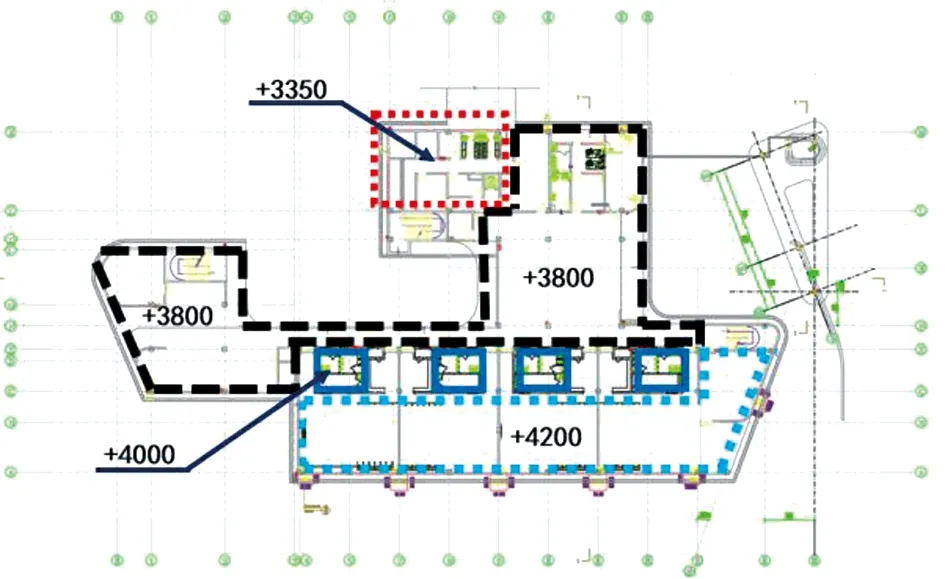

3.4.3 空间净高计算分析

作为校园建筑项目,管线相对集中于地库及管井走廊区域。而净高分析是在设计阶段中通过BIM模拟,对这些区域进行净高分析,提前发现不满足净高要求功能和美观需求的部位,减少后期设计变更,从而缩短工期、节约成本。整体流程主要是重点验证受结构影响空间较窄或者较低的区域以及管线密集交叉等净高不满足情况的区域; 输出净高分布图,用不同颜色表示不同区域的净高值,展示不利点并及时作出调整; 输出净高分析报告,具体标明不利点问题,便于设计人员进行优化调整[6],如图12所示。

图12 幼儿园1F净高分布图

4 施工阶段BIM技术应用

4.1 BIM深化设计应用

深化设计是学校项目施工阶段中重要的一项环节,但传统的二维深化设计相对于幕墙、错层区、机房区等节点复杂的区域存在一定的缺陷和难度。 BIM技术的应用对于幕墙的深化设计、错层区域的管线综合设计以及机房内设备与大管径管线的深化设计都起到了重要的作用,可实现三维可视、精准定位与合理布局[7],针对学校重要的机房设备参数及时进行复核计算,为设备参数、管件选型提供准确的依据。

(1)幕墙模型深化设计

通过建立铝合金立柱、横梁、不锈钢连接件、可开启窗扇等构件来模拟各细节构件的连接关系,提前避免了构件碰撞、二次测量及二次提料; 模型同时用于辅助加工厂进行构件加工生产,如图13~14所示。

图13 幕墙节点深化

图14 幕墙深化后的工艺模拟

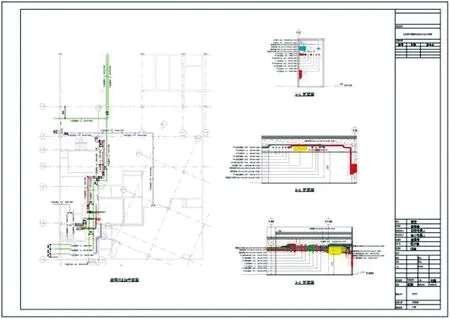

(2)降板错层区域管线的深化设计

地库中各专业管线纵横交错,且管线复杂,强弱电桥架、给排水消防、喷淋及大管径排烟管道存在交叉点。根据各管线的使用功能不同,使其安装位置协调合理,顺利完成管线的安装工作,并保证足够空间完成管道的检修和更换工作。利用软件Revit首先梳理管线平面路由,再结合剖面视图进行统一综合排布,考虑到地下车库净高空间的限制,将各专业管线置于同一层排布,在降板区域时贴梁下辐射。这样可以大幅提升后期施工质量及效率,减少变更与修改,从而达到降低成本的效果,如图15所示。

图15 降板区域管线深化模型图

(3)泵房区域的深化设计

该水泵房分别由消防给水系统、生活给水系统、游泳池水处理系统等组成,管径较大,系统较为冗杂。于是针对水泵房模型进行深化设计,在满足施工及运维期检修空间要求的前提下,采用BIM技术对水泵房管线、水泵、阀门附件、水箱、压力罐等设备进行综合排布,达到既能符合现场施工又能合理美观的效果,如图16所示。

图16 机房设备管线模型效果图

4.2 BIM出图

传统出图即单专业图纸仅仅能体现出当前系统的表现形式,却无法展示与其它专业发生冲突以及标准性的做法。而BIM出图是将各单专业的设计以信息模型的形式整合在一起,经过综合协调,使其中的设计冲突和错误得以修正,再导出能够辅助现场管理人员与作业人员查看和作业的平面图纸[8]。

项目正是利用这一特性,依据设计与施工规范,结合项目现场施工经验,通过Revit软件导出各专业平面图、剖面图、详图,辅助用于现场的施工与安装,能极大地提升作业效率和准确率,减少返工拆改的情况,节约项目成本,如图17~18所示。

图17 项目BIM出图标准

图18 BIM导出图纸展示

5 BIM集成管理

为了高效地实现协调工作,各方能够通过信息共享的数据库形成沟通协调的信息桥梁,项目建立了BIM协同管理平台。

模型管理是将各个阶段的模型及时上传平台进行维护管理,便于项目参与各方能够实时更新模型最新动态,也利于现场管理人员利用更新后的模型对现场进行有序地管理。

资料管理是将每次例会的会议纪要及时整理并上传至平台,与各方共享,将从设计阶段到施工阶段的图纸问题审核报告、碰撞检查报告、管综优化净高分析等资料文件上传共享,方便参与各方人员查看搜索各时间段的问题和记录,提升工作效率。

质量安全管理是通过BIM管理平台提供项目安全及质量信息,督促项目现场每日通过BIM手机端软件拍摄安全问题、质量问题、质量与安全问题整改前后的状态等相关照片,并进行描述上传至平台管理系统[9]。通过手机端系统自动发送相关问题至责任人,在责任人整改后闭合问题,从而达到高效的项目管理效果。项目管理人员也可随时查看问题起因、过程及处理结果,自动生成日志记录[10]。

项目通过BIM管理平台的形式,实现了对项目各参与方的统筹协调、构建模型的实时更新、资料和质量安全方面的及时反馈与处理,构建信息桥梁,推进项目高效稳定地实施进程。

6 结语

本文通过以三亚南繁科技城小学幼儿园项目为依托,实现了BIM技术在学校项目设计和施工阶段中仿真建模、协同设计、功能分析、模拟施工等取得的一系列效果。以BIM技术为基础,简化了整个项目管理过程中的复杂关系,将全生命期的理念紧紧融合于项目中,更容易高效实施各项工作。

经过实践研究可知,BIM技术将学校项目过程中的所有信息集中整合,实现了项目设计与施工阶段的信息交流及共享。同时,BIM模型使用统一的标准和样板,使得设计、施工BIM模型可以无缝对接,利用BIM技术及协同平台可有效提高解决项目参与各方在项目过程中解决信息沟通的能力,使得各方能共担风险,共享利益,为学校项目舒适、友好的教学环境的建设提供帮助。