社会变迁下黔东南传统村落分布演变规律研究*

2022-07-01杨光磊

杨光磊,李 哲

1 研究背景

黔东南苗族侗族自治州位于贵州省东南部,是贵州少数民族最集中的地区,直至2019 年有409 个村落被列入中国传统村落名录,苗族村落212 个,侗族村落149 个,少数民族村落约占总数的99%。黔东南从蛮夷之地直至正式成为黔东南苗族侗族自治州,其区划历史发展是一个逐渐重构合并的过程[1]。

村落的演变是一个漫长的历史过程,因此,将时空的变化作为线索能逻辑性地探索其成因。社会变迁是传统村落演变的重要原因之一,从社会变迁的视角研究村落主要集中于人口的迁徙、社会变革上[2]。国内已从社会变迁的角度对传统村落分布进行了多方面研究。早在1999 年朱圣钟和吴宏岐就明清时期的社会背景对鄂西南民族地区村落的发展演变进行了研究,比较分析了土司制度和改土归流后村落分布的数量和规模的变化,总结了影响鄂西南民族地区包括政治、经济、人口、民族因素在内的村落演变原因[3]。近年,徐慧丹和汤朝晖整理元、明、清各时期社会变迁对古驿道修建和人口迁徙的影响,进而分析元至清时期古驿道沿线聚落的发展和变迁,得出其不同几何形态的分布规律[4]。对贵州传统村落分布的研究从地理环境因素分析的研究较多,如杨兴艳的运用景观生态学和地理探测器的方法分析了贵州传统村落在不同地形、民族和距中心城市、道路、景区不同距离的分布的规模、形状和集聚度特征,以及其社会经济和历史文化影响因素[5];魏珍等人运用ArcGIS 分析工具探究贵州少数民族村落的空间分布特征及其流域和地形等的影响,得出贵州的少数民族村落均为凝聚型分布,且黔东南州集中度最高[6]。而贵州从社会变迁的角度对村落分布研究并不多。

本文将首先通过对黔东南区域社会变迁的梳理,按照不同朝代总结了黔东南村落的整体演变情况。然后结合GIS(地理信息系统)技术整理现存409 个传统村落的地理位置斑块,从社会变迁的角度,联系交通、水系、用地适宜性等,对各时期黔东南传统村落的分布情况进行分析,最后总结黔东南不同时期传统村落分布的演变规律和主要影响因素。

2 黔东南传统村落不同朝代社会变迁

2.1 隋前时期

新石器时代,黔东南就有人类存在的迹象,但由于地形的限制和环境的影响,并没有成形的文明。春秋战国到隋代,黔东南州的东部和北部虽然成为中原的领地,但人烟稀少,仍处于较为原始的社会。值得一提的是苗族等各种民族为躲避战乱开始向着黔东南迁徙(图1),奠定了部落都倾向择险而居的选址特点和据阨为垒的特点。

图1 黔东南州苗族迁徙路线图

图2 黔东南州侗族迁徙路线图

2.2 唐宋时期

在唐宋时期,羁縻制度1)成为控制少数民族地区的主要制度,使少数民族部落由首领因俗而治。即使这个时期中央对贵州的管理加强,曾在黔南和黔东南的东谢蛮地设置应州(今三都水族自治县、榕江县、雷山县和台江县)或建立其他羁縻州,但由于天然的苗岭山脉、雷公山山脉、和“三江”2)之隔,始终没有真正进入苗疆腹地,黔东南大部分地区在此时依然是化外之地,社会发展落后[7,8]。在此时期,虽然黔东南内部新迁入侗族(图2)水族、瑶族等少数民族,但由于居住在山地,没有足够的空间提供自给自足的畲田和游牧生活,居民们自然“散在山洞间,依树为层巢而居,汲流以饮”3)。这样的居住模式难以出现成规模的村落,大多数是以氏族或者部族为主的小型聚落。

2.3 元代

《读史方舆纪要》在卷一百二十贵州一中写道:“贵州自元以来,草昧渐辟,而山箐峭深,地瘠寡利,苗蛮盘绕,迄今犹然。”可见,直到元代,贵州仍是地广人稀,多为蛮夷。

图3 “江西填湖广,湖广填四川”与“调北填南”路线图

图4 黔东南州明清时期汉族迁徙路线图

虽然如此,但在元代,贵州境内初设两条从湖广至云南的驿道,也被称之为“入湖广道”推动了人口的迁徙和村落的产生。其中一条穿过黔东南北部,成为治理黔东南的重要驿道[9]。从制度上来说,元代的两个制度对村落影响较大:一是土司制,虽然和羁縻制度一样,仍用当地土著首领作为行政长官,承认原本少数民族地区的特权,但是本质上接受中央的管理。这导致了元代少数民族地区人民的起义,元朝则出兵镇压,使得汉族迁入。二是元朝也继承宋代在西南地区实行的屯田制度,但元代在南方少数民族地区屯田范围主要集中黔东南周边地区,如云南、广西和贵州安顺等地[10]。

2.4 明代

元代末期长期的不稳定,使得内地人口开始流失,大量人民开始逃亡。这个移民造成“江西填湖广,湖广填四川”的大型移民现象。此移民分别在明初和清初两次高潮。路线基本上都是沿着长江而上,入山开垦(图3)。在这个过程中百姓逐步定居下来,发展了长江一带的各个村镇,黔东南作为长江以南地区,也自然受到很大影响[11]。

明朝为控制贵州西部的复杂局势4)、征战云南5)以及组织明军与贵州周边战线的交通实行移民策略(图4)。其中包括“移民就宽乡”“调北填南”和“调北征南”等。这不仅以主动的军事移民改变了元朝末期少数民族地区社会动荡的局面,还建设了众多驿道和卫所[12]。明代军事的发展对军粮的需求,结合高福利的“屯田制”政策,众多人民开始屯田,大面积荒地被开垦,真正意义上以军屯和民屯充实了黔东南地区。据《明史·卷七七·食货志一》记载:“屯田之制:曰军屯,曰民屯……边地,三分守城七分屯种。内陆,二分守城,八分屯种。”贵州迎来有史以来规模最大的土地开发。

2.5 清代

黔东南在清雍正乾隆年间才完全被中央王朝真正统治。此时“苗疆六厅”6)成为整个黔东南最完整,最初步的行政区划。这个时期为了将“生苗”地开发,舞阳河流域水道7)与清水江流域水道8)迅速发展,形成大型规模的水系交通。

清朝中后期,土司制度在贵州等少数民族地区被废除,“改土归流”正式开始,大量汉族流官携家属入黔,再加上清朝实行“招垦移民”来解决战后农业无法正常进行的问题,使得大量移民迁徙入黔开荒垦地9)。改土归流将土司制度长期管理少数民族地区的模式打破,自然,土司城的格局也逐渐消失。结合驿道的建设很大程度地改变了黔东南村落的文化格局,汉族人民和少数民族的极大程度融合,其城镇模式和建筑技术也逐步提高,城镇和村落发展鼎盛[13]。

2.6 民国以后

民国之后,黔东南州原本的经济体在资本主义的入侵之下被严重破坏,加上土匪猖獗、军阀混战、抗日战争和国民党发动内战等使得民不聊生,直到解放之后经济才有所复苏[14]。此阶段黔东南的村落由于前期的战乱,村落发展停滞。而后经过清匪反霸、土地改革、镇压反革命运动等,黔东南恢复了生机,城镇作为核心的发展模式越发强化,人口大量从农村迁往城市,乡村发展也逐渐边缘化。至今,虽然传统村落的保护和更新逐渐成为潮流,但数量也不可避免地逐渐减少。

3 黔东南传统村落时空分布分析

3.1 数据整合

下文旨在分析不同朝代黔东南传统聚落分布的演变规律。结合上文论述与黔东南不同朝代的行政区划与村落概况总结表(表1),可知黔东南传统村落在元以前发展缓慢,而大多地区都还是“地瘠寡利”,大多聚落为小型氏族或部族聚落,没有形成有规模的村落,直到元代黔东南才因大量的汉族入侵而逐渐改变经济文化和居住形态。而民国至今的村落发展状况停滞,所以本研究将元及元以前归纳为一个时期,民国以后归纳为一个时期。因此本文按不同朝代将黔东南传统村落分布演变分为四个时期——元代及元代以前、明代、清代和民国以后。

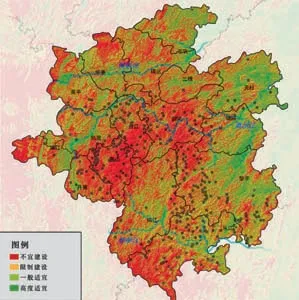

将已被列入中国传统村落名录的409 个黔东南传统村落按地区和始建年代进行分类统计,得到黔东南传统村落始建时期数量表(表2)。将所统计村落坐标与黔东南行政区划图叠合,依据其始建时间和民族文化构建出黔东南州传统村落始建时期分布图(图5)和黔东南州传统村落民族属性分布图(图6)。将所统计村落坐标与黔东南住建厅已公布的黔东南用地适宜性评价图相结合得到黔东南州用地适宜性评价与村落分布图(图7),其中,高度适宜建设区主要为平原水坝,一般适宜建设区主要为台地平谷,限制建设区主要为丘陵矮山,不宜建设区主要为高山密林。结合所参考关于黔东南各朝代驿道开发的相应文献绘制出黔东南州各朝代主要交通驿道路线示意图(图8)。把相应整合数据按所分四个时期切片,并将各时期黔东南村落时空分布点位分别进行ArcGIS10.1 中的核密度估计,得到各时期的村落时空分布核密度图。根据核密度估计法,点越集中的区域越有可能发生地理事件,反之同理[15]。最后,将各时期切片整合得到黔东南传统村落分布切片表,如表3 ~6 所示。

表1 黔东南不同朝代的行政区划与区域发展概况总结表

表2 黔东南传统村落始建时期数量表

图5 黔东南州传统村落始建时期分布图

图6 黔东南州传统村落民族属性分布图

图7 黔东南州用地适宜性评价与村落分布图

图8 黔东南州各朝代主要交通驿道路线示意图

3.2 四种分布规律分析

(1)西北—东南对角分布

直到元代黔东南的村落主要集中于偏西北位置的台江县一带和东南位置的黎平县、从江县一带(表3)。

首先,限制建设和不宜建设的区域的众多村落,印证了元代以及以前少数民族因躲避战乱择险而居的选址特点。这些村落大多沿着不宜建设区域且靠近适宜建设区域的分界线分布,这种形式与少数民族居民避于险地而耕种于平地的需求密不可分。此时已经在地理上呈现出了分别以台江和黎平为核心区域的明显的苗侗分区。西北和东南对角的苗侗分区反映出苗侗不同的迁徙路线对两个民族最初选址和发展上的影响。对于苗族来说,最初迁入的人口主要来源于武陵五溪10)地区的“武陵蛮”和“五溪蛮”。他们大部分沿着清水江进入黔东南的西北部,另一小部分沿着都柳江进入黔东南的南部[16](图1)。侗族是由百越族演化而来的民族,百越族的主要迁徙有两次,一次是秦始皇时期不敌秦军南征,迁入黔湘交界处,也就是黔东南的东部;一次是汉武帝时期,对南方叛乱的讨伐使得长江以南的百越族等民族由红水河、龙江和都柳江上至黔东南,在这样的迁徙和与本地土著不断融合的过程中最终在隋唐时期成为单一的民族,最终部分定居于黔东南的东南部[17](图2)。苗侗这样迁徙模式可以在表3 上明显地反映出来。少数民族逃避战乱的防御性格和山脉江水的阻隔导致相同民族的村落分布形式更为收拢,增强了苗侗分区的格局。

另外,虽然元朝在云南、广西和贵州安顺的屯兵和屯田较多,但也促进了黔东南周边村落的生长。从表3可以看出,靠近黔东南北边驿道和广西的地区村落明显得到发展,而黔东南内部除了早就迁徙进入的苗族村落以外,依然“地广人稀”。

(2)东西双包围分布

明代的村落特征是以凯里和黎平为中心包围分布,苗侗分区的格局更加地明显。明代村落出现的区域以及民族属性的分区与之前的大致相似,但倾向往西的雷山和东的中东部的黎平两边发展(表4)。

首先,在“卫所移民”和“调北填南”的移民政策下,大量的军事移民,汉族的村落随着屯堡的设立开始在这个时期出现,零星散布于黔东南边缘,如锦屏的隆里村,新华寨村等。贵州地区对明朝重要的战略意义使得贵州逐渐从蛮夷之地转变为发展要地,人口在这个时期激增,村落的数量也远远超过之前。黔东南明代的交通逐渐发展,特别是明朝设立的由湖南进入黔东南偏东部的“靖州—黎平”和由黔东南北部进入东部的“镇远—黎平”等驿道[18]的出现建设使得黔东南州东部的村落发展空前加速。军事上的移民,必定需要大面积的耕地进行粮食的供给,于是这个时期也逐渐在河坝平原出现许多为围绕卫所因屯粮而发展起来的屯田型村落,如围绕隆里守御千户所的雷屯、巴开屯、界头屯等。从表4 的“适宜性切片分布图”中也可以明显地看出来,相比之前明代的很多村落向着适宜建设的地带开始发展,且出现于驿道水道附近。其次受到“江西填湖广,湖广填四川”等多种移民的影响,黔东南人口结构丰富起来,南部形成明显的多民族文化的局面。

表3 始建于元及以前的黔东南传统村落分布切片分析表

表4 始建于明代的黔东南传统村落分布切片分析表

其次,虽然在黔东南各地发展迅速、兴建卫所,但对于中西部的少数民族区域,特别是雷山县附近还仍处于“无君长、不相统属”的状态[7]8。与东部村落因外来人口激增的发展原因相反,雷山县和台江县区域以“生界”著称,因少有统治者管辖而集中式地迅速生长,但社会较为落后。

(3)内部向心分布

清代出现的村落与之前有明显不同,其分布特点是以雷公山和月亮山为界线,向黔东南内部剑河区域向心分布(表5)。

由于“招垦移民”的大力实施,村落更倾向于选择在容易耕种的都柳江,特别是清水江区域。黔东南传统村落自古对山地选址的倾向性,加上“改土归流后”城镇发展对村落的挤压,村落的分布多集中于以低中高度为主的剑河县清水江周围。在清朝,剑河设立清江厅,从历史上甚至名字上亦可看出剑河当时在清水江流域发展的重要性[19]。

基于水域交通,陆地交通也尤其发达,形成网状的交通系统[20],这对黔东南人口的输入和村落的形成增加推动力。加上“生界”在清雍正时期得以开辟,黔东南真正地完全属于中央管辖之下,汉族以及各种其他民族大量进入黔东南州,各民族文化在这个时期加速融合,苗族村落和侗族村落的分界线被打破。在文化交融和生产方式的共同作用下村落整体呈现向内部聚集[21]。

(4)西北—东南零星分布

民国时期以后出现的村落数量零零散散,分布在黔东南西北部的雷山、台江一带和东南部从江一带(表6)。

表5 始建于清代的黔东南传统村落分布切片分析表

表6 始建于民国以后的黔东南传统村落分布切片分析表

表7 黔东南传统村落不同时期影响因素总结表

现代资本主义的出现;频繁的战乱,从各个方面挤压了传统村落生存的空间。再加上城镇的大力发展,农村与城市的贫富差距巨大,乡村发展逐渐边缘化,村落生长几乎停滞。仅在台江一带因自行衍化形成少量苗族村落,在黔东南偏东南部受到岭南地区的文化影响形成少量不同民族村落聚集的局面。

3.3 时空分布影响因素总结

村落分布从上述的原因来看,都有主要因素可循。在元代以前,黔东南相对自由发展,对黔东南村落影响最大的因素是地理条件,村落零星散于山间。而后明朝军事力量的拓张,军事移民成为村落迅速发展的关键,黔东南“大杂居,小聚居”村落分布格局正式形成。清代的“改土归流”加剧了中原人口向黔东南地区的迁徙,交通的网状发展促进了各种民族的村落的大融合。而民国时期以后传统村落被挤压,乡村发展边缘化,传统村落的生长拉下帷幕。整体上来说,黔东南传统村落虽然最后仍集中于不宜建设和限制区域,但这是“散在山洞间”的游耕游牧的少数民族文化与农耕畜牧的中原文化不断对抗的结果,也是由自然地理主导逐渐转为社会经济主导的结果(表7)。

结语

时代的更替带来社会的变迁,社会的变迁使得传统村落的分布出现不同的演变规律,尽管其影响因素多样且复合,规律的本质也都有迹可循。从社会变迁的角度映射挖掘黔东南传统村落分布的演变规律不足以表达演变的全貌,但对于黔东南地区乃至贵州地区传统聚落的演变研究都是不可或缺的一部分,必将对整体地域性理论的构建产生启发、奠定基础。同时,在传统聚落持续消亡的今天,更有必要对这些传统文化遗产进行梳理。对黔东南传统村落分布的演变研究将为黔东南村落的文化源流提供更整体的历史根据,以期为传统聚落的保护与更新提供思路与借鉴。

图、表来源

图1:参考文献[5];

图2:参考文献[6];

图5、6:参考第一至第五批中国传统村落名录,作者绘制;

图7:根据住建厅提供的黔东南用地适宜性评价图改绘;

表1:根据住建厅提供的黔东南地区建制设置图整理改绘;

表2:参考第一至第五批中国传统村落名录,作者绘制;其余图、表均由作者自绘。

注释

1)羁縻制度:《辞海》对于“羁縻”的解释是,笼络使不生异心。《桂海虞衡志·蛮志》载:“宋皇佑初年,浓智高反,朝廷讨平之,因其疆域,参唐制,分析其种族,大者为州,小者为县,又小者为洞,凡五十余所,择其长者为首领。其酋皆世袭,有知州、知县、知洞,皆受命于安抚。”其特点是,中央王朝在民族地区设置行政建制,但不直接统治,而由少数民族的首领因俗而治。

2)三江:三江指的是穿过黔东南州的三条主要河流:舞阳河、清水江和都柳江。

3)散在山洞间:《旧唐书》卷197 记载:“东谢蛮:其地在黔州之西数百里,南接守宫獠,西连夷子,北至白蛮。土宜五谷,不以牛耕,但为畲田,每岁易。俗无文字,刻木为契。散在山洞间,依树为层巢而居,汲流以饮。皆自营生业,无赋税之事。”可见隋唐时期的村落依然处于山间游耕的状态。

4)在《明太祖实录》卷70 中记载了李文忠在贵州设卫所的建议:“今议以贵州卫属成都都卫,便于节制,而凡军务之急者,贵州一移文成都都卫,一移文武昌卫。若民职有司则属湖广行省为便。诏可之。”而后,洪武四年十二月贵州、永宁二卫设置。

5)早在洪武十四年在《明太祖实录》卷139 和卷142 中记载到,朱元璋在洪武十四年就曾要求播州宣慰使杨铿“以马三千,率酋兵二万为先锋”,以表忠诚,即稳住贵州的羁縻政权,又协助讨伐云南。

6)苗疆六厅:从清雍正六年到乾隆元年(公元1728 年至1737年),以鄂尔泰,张广泗为首的边疆大臣,在贵州“生界”苗疆发动了一场大规模的战争,先后在“千里苗疆”设置了八寨厅(丹寨县),丹江厅(雷山县),清江厅(剑河县),古州厅(榕江县),都江厅(三都县),台拱厅(台江县),总称“新设六厅”或“苗疆六厅”。

7)在《鄂尔泰年谱》中有记载道,鄂尔泰早在雍正四年即对地方水利之兴高度关注,其年谱有云:“公以民务为急,而利民者莫要于水利,害民者莫甚于凶苗。凡有水利,无不兴修,盖水利一兴,民田尽灌,商贾皆通,百姓自然殷富,此地方要务也。”尤其在对黔、楚、粤水道如清水江、都柳江的通航极为关注。

8)方显任镇远知府时提出的地方治理方略,在平苗纪略中写道:“清水江潆洄宽阔,上通平越府黄平州之重安江,其旁支则通黄丝驿,下通湖南黔阳县之红江,其旁支则通广西清江,南北两岸及九股一带虽多复岭重峦,而泉甘土沃,产桐油白蜡棉花毛竹伟木等物,若上下舟楫无阻,财货流通不特汉民食德,苗民亦并受其福,此黔省大利也。”认为“生苗”阻隔了贵州与外地的交通,因此打通清水江水道意义重大。

9)顺治六年清朝主动颁发的《垦荒令》:“招徕各处流民,不论原籍别籍,编入保甲开荒垦田,给以印信永准为业,三年之后按亩征粮。”

10)武陵五溪:武陵五溪是指的沅水的五条支流,在现今湖南怀化地带。