技术美学影响下的赛博格艺术

2022-07-01林欣李芝湖北美术学院

林欣 李芝 | 湖北美术学院

一、科技与艺术的共生

每一种形式的艺术在其发展史上都经历过关键时刻,而只有在新技术的改变之下才能获致成效。换言之,需借助崭新形式的艺术来求突破。20世纪以来,艺术家们在科技的助力下开启了艺术的现代探索之路。工业社会与科学技术的飞速发展将人类的视野带向了一个崭新的空间,机器的发明及普及成了这个时代的标志。艺术家们也开始从静态的绘画和雕塑作品转向更为多元化的新兴媒介艺术形态。

1. 艺术中的动态机械

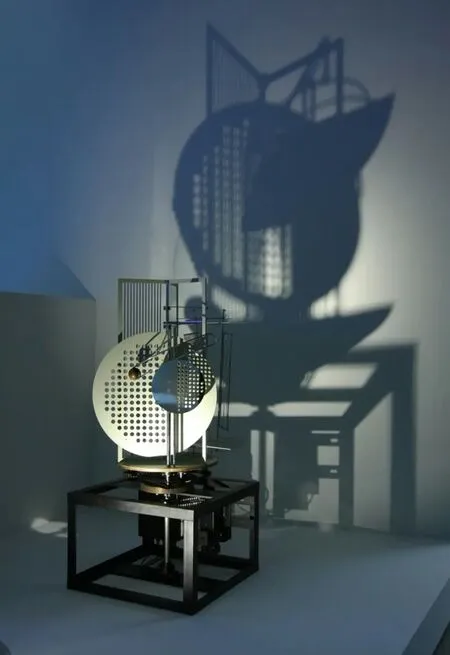

第二次工业革命标志着人类从此进入了电气时代。从此,新技术的重要性,特别是电力、内燃发动机,新材料与物质以及如电报和无线电等通信技术的重要性由此凸显出来。未来主义、构成主义、达达主义等艺术思潮的出现,促进了艺术对机械和技术的关注,并将机器引入艺术辩论的中心,以反映机器思考为主的动态艺术应运而生。动态装置艺术家纳乌姆·加博(Naum Gabo)的作品《动力学构造》(Kinetic Construction,1920),和拉斯洛·莫霍利·纳吉(Laszlo Moholy-Nagy) 的作品《光空间调制器》(Light-space Modulator,1930)都进一步深化了机械在艺术中的结合,强调了技术的美感,也由此奠定了新的动态美学的基础。

让·廷格利(Jean Tinguely)著名的自毁装置作品《向纽约致敬》(Homage to New York,1960),利用机械运动赋予废弃机械以生命,并以相同的方式使其自我毁灭。在这里,艺术家创作了一种去除功能性的纯粹的机器美学,讽刺了自动化和机械技术下的过度生产,为观众提供了从纯粹美学角度对机械时代进行理解和诠释的机会。

2. 控制论与数字端倪

1949年,数学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener)提出了控制论的概念。作为科学的通用语言,控制论科学对50-60年代发展起来的艺术家和艺术运动有直接和富有魅力的影响。 通过动态艺术和计算机艺术的发展,它将对数字艺术的建立起决定性作用。控制理论和数字技术的出现让机械技术与艺术概念的融合更加紧密,控制论的跨学科性质也将之前的艺术引入了一个新的阶段,从而为艺术作品在技术上引入了可交互性。

1956年,艺术家尼古拉斯·舍弗(Nicolas Schoあer)创建了一个能完全自主运动的交互作品《CYSP 1》,作品名取意为控制论(Cybernetics)和时空动力学(Spatiotemporal Dynamics )的结合。该作品装有传感器和模拟电子组件,通过采集观众的行为反应数据来进行光线、颜色和声音的控制,以此建立一种系统的反馈回路。

在控制理论的概念下,数字化的交互艺术得以成型。托马斯·香农(Thomas Shannon)的作品《蹲》(Squat,1966)便是在这个系统下的早期代表作品。《蹲》使用植物形式的有机界面和数字结合来控制机器人的形态结构。观众可以通过触摸植物来激活机器人雕塑的马达,使其发声和伸缩来与人建立一种联系与互动。艺术家将有机元素和无机元素混杂在一起创造了一种控制论实体,引发了人们对自然与人工之间、人与机器之间相互作用的思考。《蹲》是一件有趣且具有探索性的交互式机器人艺术早期作品, 通过有机界面和艺术中的人造形式,为随后的美学实验奠定了前进的步伐。

德国团体ART + COM工作室的《动力学雕塑》(Kinetic Sculpture,2008)很好地诠释了艺术与数字、机器和控制的结合,整个作品由714个悬挂在金属丝上的金属球组成,在机械结构、电子设备和程序的作用下翩翩起舞,以其精准数字控制来展示发生在集体与个性之间的过渡形态。这件作品具有强烈的数字和机械结合的独特美感。丹尼·罗津(Daniel Rozin)则加入了控制理论中的信息反馈和交互模式,作品巧妙地融合机械控制和数字算法来响应观看者。他的作品《木镜》(Wooden Mirror,1999)由830个小木块组成,每个小的木块背后都有一个舵机来控制木块的运动,由此绘制出一幅实时互动的数字肖像。艺术家在物理世界的感知力与电子数字的控制间游走,通过数字与机械之间的交融探讨着新技术带来的媒介融合的可能性。

光空间调制器 1930 莫霍利·纳吉

木镜 2014 丹尼尔·罗津

控制论的引入在某种程度上使得艺术发展成为一个复杂的动态系统,为艺术与科学的融合进一步开启了道路。伴随着视频技术、计算机技术的发展,艺术家对新材料、新技术的关注和使用逐渐往更为复杂的行为和交互上迈进,与机器共生成为艺术探索的方向和趋势,在视觉上的科技特点也越来越明晰。

3. 赛博格——人机的边界

伴随科学和技术的进一步发展,机器、数字与有机体的相互融合,赛博格艺术应运而生。

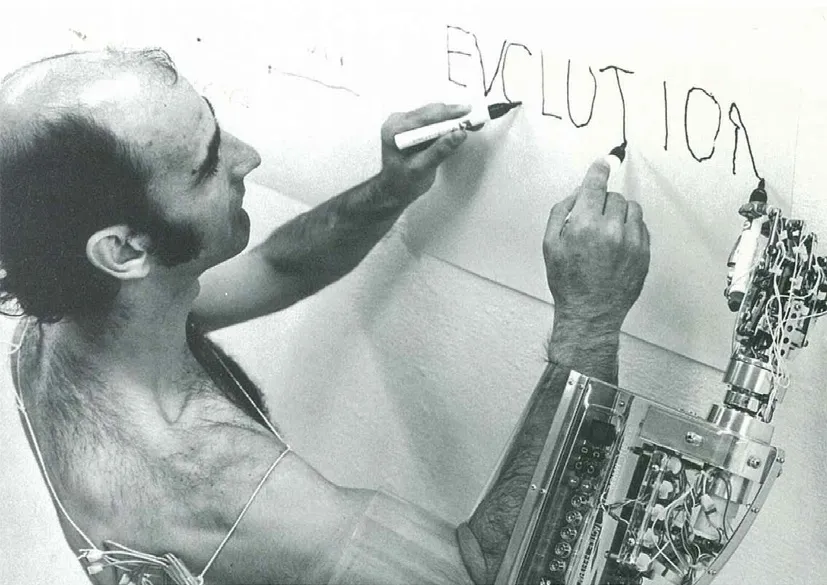

手写:进化1980斯特拉克

1960年代,为了增强字航员体能,让其能够在太空中生存,科学家克莱因斯( Manfred Clynes) 与克莱恩(Nathan Kline)提出了“赛博格”这个新概念,通过自动化的外接设备对宇航员的身体进行调节和修改,形成一个由有机人体与无机机械混合的人机共生结构。赛博格这一术语标志着碳基的生物系统与硅基的数字系统的相互入侵。

澳大利亚艺术家斯特拉克(Stelarc)对人体进行了机械化的重塑和增强,他的作品《手写:进化》(Handwriting – Evolution,1980),在自己的手上佩戴了第三只机械手,并协作书写了单词“进化”(EVOLUTION)。第三只手的运动来自腹部和腿部肌肉的控制,以保证其独立运动。机械手的加入让身体变成一种嵌合体,由人体、机器和数字代码组成,超越了不可改变的身体观念,成为了一种混合的和扩展的增强系统,实现了其对身体的重新定义,探讨着人与技术的互动关系。技术不是相反的对立物而是参与构建我们人性的一部分,从而突破了人机的物理边界,呈现了一种技术性的赛博美学。

无人之境 No.2 2017林欣

赛博格突破了人机的边界,而当越来越多的电子设备嵌入人体时,它们所收集的数据和反馈便成为人的性格、状态、行为的一部分。作为赛博人,既被增强又被约束,甚至也被数字化的方式分解。当我们借助人工智能技术,人类的某些个性特征可以被转换、组合到其他的实体中时,这就涉及到数字的虚拟身体和信息形式的永生。

艺术家安德斯·桑德伯格(Anders Sandberg)在画作《后人类会议》(Posthuman Meeting,2002)中畅想了一种可能,人类可以脱离实质的身体仅以一种能量波的形式存在,指出活跃的人类思想是突破人类身体进化界限的关键所在。同样是象征着科技后人类世界肉体消亡而数字永生,艺术家林欣的作品《无人之境》系列则描绘和畅想了一个科技的平行世界,一个赛博之后的意识上传的“后人类”世界。画面呈现一种冰灰的状态,看上去既坚硬又脆弱,既冰冷又充述着“人类”情感,具有强烈的科技主义的质感。

赛博格作为跨越人机界限的媒介和重要符号,以一种有形的接口将技术物与文化意识形态交织于一体,向我们展示着不断变化的人类与技术的新叙事。正如凯文·凯利(Kevin Kelly)所说:“我们的未来是技术性的,但这并不意味着未来的世界一定会是灰色冰冷的钢铁世界。相反,我们的技术所引导的未来,朝向的正是一种新生物文明。”技术不断地在对人体进行超越、延伸和渗透。技术美学影响下的赛博格艺术象征性地表现着人类与技术之间日益混杂的关系,自然与人造、死亡与永生的边界进一步地被磨平和混融,扩充着人们讨论技术伦理的认知。在未来未至时,技术在为我们带来危险与机会的同时,也提供一种审视自身和社会的方法,也为日益多样化和非二元论的社会框架提供了一条途径 。

二、技术美学中的赛博格艺术

技术美学是指艺术创作所不可或缺的物质基础,科学技术乃至于高科技手段所铸造的全新艺术形态,并据此提升出的全新美学理念。它是随着本世纪现代科学技术进步产生的新的美学分支。赛博格作为高度技术化的结合体,从诞生开始就体现出独特的技术美学。从假肢、植入物到数字和生物技术的浸入,每一次技术上的突破都赋予赛博格艺术全新的美学内涵。尤其是在数字媒体领域,赛博格艺术技术美学的表现方式结合了数字技术基于“0”和“1”的基本代码,带领我们进入一个虚拟的非物质世界。

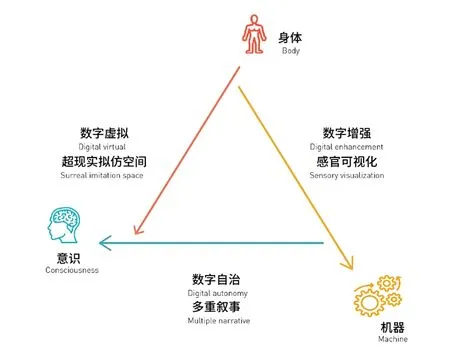

赛博格艺术是始于21世纪初的一场艺术运动。艺术家们通过控制论利用外接设备或植入物将技术应用到他们的身体中,以此达到扩展和增强自己感官的目的。这种超越自然人的物理边界,让我们对人的看法发生了巨大的变化。不仅是对人与机器界限的重新思考,更是对人内在本质的探讨。关注科技的艺术家们也开始对赛博格艺术所带来的种种辩题发生兴趣,利用赛博格去探索人与技术之间互动所带来的身体变化。这不仅涉及到广泛的感官和身体,还包括所有与电子控制论有关的词汇:扩展、混合、机器、人工等等。科学技术无疑是探索赛博格和赛博格艺术的重要工具,数字信息技术更是赛博格艺术的主流支柱,在数字范畴的技术美学视域之下,赛博格艺术可以分类并归纳为三大类特征:数字增强、数字虚拟、数字自治。

1. 数字增强——感官可视化

新技术的出现使我们的身体和主观认知通过身体外接植入设备和数字化的控制不断地延伸和增强。越来越多的人通过技术来自我增强身体,创造出新的感觉或增强现有的感觉到“超出正常”水平。从假肢、人工心脏起搏器和除颤器、脑机接口的植入物、耳蜗植入物、视网膜假体、磁铁植入物、外骨骼,以及其他一系列增强技术,使得人类正在经历一个快速的转变过程,从一个完全以碳水化合物为基础的生物体,到一个融合了机械和硅基芯片的“数字化”的人机结合体。这种结合数字技术和生物科学以到达增强人体功能的方式就叫做“数字增强”。与此同时,赛博技术带来的独特美学视角,将不可见的人类的感觉和思考进行可视化呈现,向公众展示了技术之于人体的影响。技术图像的审美实践正以一种加速度的形式主导着物质和文化领域的多重建构。

赛博格概念下的艺术通过技术与世界建立起一种新的物理关系来实现“人的渴望”。戈兰·莱文(Golan Levin)是一位致力于扩大人类行为表达的媒体艺术家。《增强的手系列》(Augmented Hand Series,2014)是他与克里斯·苏格鲁(Chris Sugrue)和凯尔·麦克唐纳(Kyle McDonald)共同创作的一个实时交互软件系统。该装置包括一个供访客插入其手的盒子和一个触摸屏界面。手的形态在屏幕上呈现出重构的各种动态和结构上的转变,被数字技术增强处理后的手可能会拥有更长的拇指或更少的关节甚至是超越生理结构的扭曲。艺术家通过数字技术捕捉人体数据并对其进行消解重构,使虚拟身体发生异化,可视化自然世界中不可见的赛博义肢,以其独特的技术美学形式让我们思考手部外观的实时改变是否能带来一种新的感知,身体是否是一种可塑可变和不稳定的介质,在这个“身体信息”不断增加的时代提出了对技术改进身体的质疑。

数字赛博格图解

在虚拟的数字图像增强身体的想象之外,赛博格艺术家进一步把身体当作数字增强的载体。赛博义肢作为赛博格艺术的关键技术领域之一,是赛博格艺术技术美学的重要实现途径。马歇尔·麦克卢汉认为,这种艺术扩张技术应该被理解为器官的延伸和强化,电子媒介也起到了使中枢神经系统和感觉器官外化的作用。穆恩·里巴斯(Moon Ribas)是世界上第一位电子人女性和电子人女性艺术家。艺术家通过在身体里植入地震传感器(Seismic Sense)与在线地震仪相连,使她能够通过自身的振动感知行星的地震活动。在她的实验舞蹈表演《等待地震》(Waiting for Earthquakes)中,艺术家将地震数据可视化为等待地震的舞蹈。通过传感技术和信息科学技术将“数字”整合成我们身体的一部分,并以舞蹈中的身体作为媒介将我们未曾拥有的感官释放出来进行可视化呈现,增强对现实的感知。除此之外,艺术家还开发了一种可穿戴的速度检测器(Speedborg)来加强对速度的感知,创造出一种新的感觉,并将这种数字增强的新感官可视化为舞蹈影片《欧洲的速度》(The Speeds of Europe),来分享她对欧洲平均速度感知的新发现。

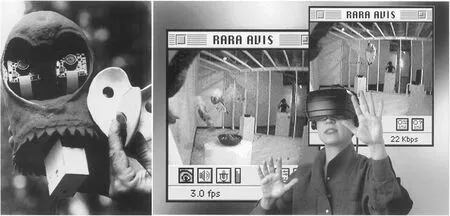

稀世珍禽1996爱德华多·卡茨

穆恩还和尼尔·哈比森(Neil Harbisson)共同创立了赛博格基金会(Cyborg Foundation),旨在帮助人类扩大感官,并基于这些技术配置创造艺术。哈比森是一位罕见的天生全色盲者,他只能分辨黑白,直到他在后脑植入“眼博格”(Eyeborg)——可以将色彩信号转换为声音信号的传感器和芯片,从此改变了他感知世界的方式。这种新的“数字”感官的输入不仅弥补了艺术家先天色感的缺失,还赋予艺术家能力去根据颜色、声音的关系来创作艺术作品。《声音肖像》(Sound Portrait )是通过眼博格来倾听和识别人面部肤色的音频与声波,并将这些音符混合而制作成的音乐作品。《色彩分数》(Colour the Score )则是一系列将声音或者音乐转换成相应色彩的绘画。艺术家通过技术增强和扩展了我们的感知能力,打破了视觉与听觉的界限,以“数字”所独有的美学和形式将感知的新方式呈现给我们。

在数字信息技术的推动下,我们正经历着被W.J.T.米歇尔(W.J.T.Mitchell)预言的“图像转向”时代,赛博格艺术同样借助数字技术从美学角度将一种全新的感觉和不同的现实可视化呈现,既是对未来的前瞻,也是塑造自身审美意识的手段,并同时为新一代主体构建自我认同、社会联系和文化秩序提供了有效途径。技术美学视域下的赛博格艺术利用技术将数字增强的感官化为可视性的艺术美,将我们对于未来的想象可视化呈现,是视觉媒介向理论世界开放的一种方式,并且弥补了文化理论与研究发展之间的概念鸿沟,从而激发我们去洞察和实现,从中得到一种新形象、新思想或者是新精神。

2. 数字虚拟——超现实拟仿空间

赛博格通过数字增强进行着超越自然身体范畴的感官延伸,重塑着我们的主体身份,让我们重新思考人类与机器、数字与实体的边界。在现代通信技术和现代生物学的基础上,我们已经形成了一种基于信息和技术的共同语言。虚拟时代,人类社会不再是单纯建立在宗教和科学的关联之上,而是体现在程序与逻辑的数字构建之中。远程通信、虚拟现实等技术的出现,让我们正在感受一种基于数字符号与程序所编织的“超现实”生存体验。赛博格概念下的远程通信艺术充分地体现了这种特性。远程通信艺术是利用电子信息网络进行交互信息控制的艺术,它强调的是一种利用网络的跨空间信息交互,让人们通过数字技术的虚拟特性跨越时空的边界,带来一种超越传统思维的技术美学体验,让人们沉浸在超现实的拟仿空间中体验数字虚拟带来的身体经验和本体的转变。

爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)是在互动艺术、远程通信艺术和转基因艺术里应用科学技术的先驱者。他的鸭嘴兽(Ornitorrinco)系列作品(1989—1996)是第一个允许公众进行远距离控制机器人的装置。远方的观众通过在场的机器人眼睛进行观看,接收相距万里的现场信息,形成一种跨空间的感知体验。艺术家通过数字信息的传输让我们游离在虚拟与真实、物质与非物质之间,以技术美学的独特方式营造出一种环境与感知相互依存的超现实拟仿空间。技术的融合为新景观的形成提供了多种方式,卡茨意在揭示通信技术、重申边界的同时,使物理世界与数字世界的边界消失,创造出一种迷幻的超现实体验。《稀世珍禽》(Rara Avis)是一个交互式的远程临场系统。作品将现场装置成一个巨大的鸟笼,里面有30只真实的鸟类和1只遥控机器鸟。观众通过笼前的虚拟实境头盔进入笼内机器鸟的视角观察鸟舍和自己的状态。与此同时,全球的在线参与者也可以实时共享机器鸟的身体,观察鸟笼的现状。艺术家巧妙地将物理的真实空间转换成数字的虚拟空间,创建了一个将鸟舍内外,现实与虚拟、自我与他者融为一体的组织系统。在这里,艺术家通过互动数字技术颠覆了观者以往的视觉观看逻辑,以数字虚拟技术的非物质特性跨越时间与空间,一切现实都被技术符号模拟的超现实技术图像所吞噬,让我们沉浸在复杂分裂的超现实数字空间中,将“现实”与“虚拟”画上了等号,感受技术所带来的独特美学体验。

数字时代下的远程通信艺术,给参与者提供了一个基于电子空间的交互场所,来审视身体的在场性。远程信息传输还广泛的存在于日常生活中,并着眼于当今个人之间日益增加的复杂性和连接性。艺术家保罗·薛蒙(Paul Sermon)的作品《电视梦想》(Telematic Dreaming,1992)是一个实时远程信息处理视频的交互装置。它使用了数字电话网络来连接视频会议系统的两个远程终端,并通过图像传递发生在其他区域的动作,让观者在不同地域远距离临场,产生互动。《电视梦想》创造的虚拟数字替身将触摸感换成了视觉感,通过交互使虚拟体成为现象化的实体,使相距遥远的物理主体实现数字虚拟空间里的亲密接触,让人类的记忆沉浸在非物质的数字虚拟之中。这种赛博格艺术下的互动,通过赛博技术让知觉进入虚拟空间超越物理界限,以技术美学独特的数字形式创造出虚拟的自我与他我,营造出新的人类感知边界。

远程通信改变了我们身体的维度和操作的空间,数字的虚拟身体跨越了我们想要消除的物理空间障碍,打破了对时间和空间的定义,使生命脱离了本体,使意志游离于虚拟的数据空间之中,信息具有了生命,让我们沉浸在不断重构的自然和人工环境中,在技术视域下创造出了一种超现实的技术美学体验。

赛博格概念下的远程信息艺术打破了物理时空的限制,让我们的思想意识离开肉体进行着无限延伸。而今,数字网络无处不在,我们不断的被技术穿透、被数据浸润,虚实两重空间以同一化的方向进行迈进。让我们的意义不再是沉浸在遗传记忆中,而是重新配置在图像领域的电磁场里。在线虚拟游戏“第二人生”( Second Life )则是这样一个非常有趣的艺术实验平台,为许多艺术家提供了创作媒介。媒体艺术家曹斐以自己为原型,建立了一个数字虚拟人物“中国翠西”(China Tracy),这是一个幻想中的人物,通过“数字替身”艺术家可以成为任何她想成为的人。乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)则将在线模拟发挥到了极致,通过“库尔·艾德曼”(Kool-Aid Man)的主视角吸引观众参观数字世界,带领他们在无穷无尽的链接和窗口中游荡。拉夫曼的作品核心是关于技术对人类社会生活的影响和个人存在主义的思考,他把自己的第二人格寄托于“库尔·艾德曼”这个角色上,如同曹斐的化身“中国翠西”一样,在超现实的数字虚拟世界里寻找崇高的自我和真理,揭示了数字文化在塑造个人欲望的同时反向定义着个体本身。数字技术以其独特的虚拟美学形式给我们带来了超现实的体验,与此同时也让我们深思着如果能在第二人生里创建新世界,你会选择以数字的形式进行永生还是浮沉于现世?

技术的进步彻底改变了我们的身体和思维方式,并为探索身体与意识的极限提供了一系列可能性的条件。在这个数字网络时代,身体已不再是它过去的样子,需要在新的赛博格概念、后人类概念里进行重新解释。赛博格概念下的数字艺术不仅依靠超现实的数字拟仿空间将我们的意识脱离实体进入赛博数字世界,也同样借助其技术美学下自带体验深度的特性,将图像之外的当下现实呈现给我们,让我们批判性地去思考数字虚拟与物理现实、肉体与意识之间的关系。美国著名媒介理论家保罗·莱文森(Paul Levison)曾写道:“技术能够以新颖和有趣的方式对现实进行复制、解剖和重组。”赛博格艺术呈现的超现实空间正是技术按照人的思想重新表达的外部世界,它不仅可以装饰我们现在的存在,还给予我们更多的技术美学视角去识别关于现实的观念,来鼓励人们对当下或未来的许多概念进行思考和讨论。

3. 数字自治——多重叙事

数字虚拟世界是我们人类处境的一种表达,也是吐露这些新兴社会意识形态的途径。虚拟的“数字替身”让我们超越物理界限成为数字化的信号,那当数字技术达到“智能化”的高度时,机器是否也能像人一样去思考,创造艺术成为自治主体呢?著名的跨性别媒体理论家麦肯齐·沃克(McKenzie Wark)曾这样写道:主观性并不局限于“自我意识的人”,而是可以扩展到瓜塔里(FélixGuattari)所描述的“原始主观”的、自动的维度,这是每台机器的特征。艺术家们正在质疑机器与人类的关系,探索机器作为独立主体的知觉和运动。在数字控制时代,我们是否已经进入了一个与机器合作而非控制机器的环境。技术系统支撑下的艺术作品已可以与人类建立一种相互构建的融洽关系,是一种不可预测的交流对象而不是单独的代理形式。这种由数字技术带来的“机器自治”的审美体验就是技术美学视域下赛博格艺术的典型特征。赛博格艺术同样在机器与人类耦合之间给予了双方主体巨大的空间。机器不再是依附于人类的被动工具,而是可以自我书写的独立主体。

使者三部曲2015—2017郑曦然

名字的授予者1991大卫·洛克比

美国艺术家伊恩·程(Ian Cheng)通过 “现场模拟”的虚拟世界让“数字”去自主建立轨迹,探索生命的应变力。艺术家以游戏引擎的算法程序和设计原则结合自身认知创造出了充满变异生物的虚拟生态系统。作品《使者三部曲》(Emissaries Trilogy,2015–2017)描绘了一系列在开放性叙事中彼此互动、相互干涉并重组的生物体,它们作为一个自给自足的生态系统持续地进化着。艺术家将人工智能与人类混沌的生活处境相连结,创造出能“自由生长”的个体,“技术”和“模拟”探索着人类生命演化、意识起源与混沌存在的问题。在艺术家的虚拟空间中,以技术带来的独特美学视角让我们体验着一种没有预先设定的整体设计,只有行动和反应着的多重变量——正如生命的本质一般。

还有一些艺术家也在以各种方式探索机器,在他们的项目中机器都具有高度的自主性,人类也作为一种媒介循环在系统中,在机器的异质逻辑下产生了不可预测但是有章可循的技术审美体验。

大卫·洛克比(David Rokeby)探讨着人工智能和人类智能之间的差异。作品《名字的给予者》(Giver of Names,1991)是一套可以为物体命名的电脑系统。作品会识别观众放下的物体并对其轮廓与影像进行解析,然后与预存入的数据库相联系对物品进行定义,但由于不像人类拥有对世界、情感的经历,系统给出定义的句子组成和字词的使用总看似怪异。《名字的给与者》通过算法技术提供了一种逻辑性与主观性并存的对世界的解读方式,以一种独特的技术美学形式让我们体验以人工意识的流动来表达机器的主观性。2001年的作品《n-ca(n)t》则是一个由网络连接的“名字给予者”社区。作品由七个彼此交换信息的计算机组成,每台电脑都通过麦克风和语音识别软件监听观众的对话。人类的声音输入会被整合到关联链接的新轨迹上。当外部输入过多时,计算机将停止聆听,陷入紧急的共鸣中。整个过程中艺术家将机械形态与拟人化交织,试图去“智能”地模拟人类的感知和认识能力,通过人工智能算法探索技术美学下人与机器语言系统中可能产生的多重结果。正如萨拉·戴蒙德(Sara Diamond)所说,洛克比“打开了一扇通向机器意识的想象力之门,通过暂时‘变成’机器,我们试着想象它与我们的智能、语法和逻辑的相遇”。

当机器越来越像人,这将是令人迷恋的欲望客体还是恐怖的未来?数字科技在为人类提供便利的同时,关于“本体”(identity)的探索也开启了一个崭新的纪元。但即使当机器具有了“意识”,人始终是伦理方向的主导者。

三、结论

从初现数字端倪的动态艺术到机械与控制下的控制论艺术,技术美学像一张褶皱的纸缓慢展开。机械和数字信息技术的发展促成了赛博格艺术的出现和发展,释放人类的欲望。从假体、假肢到脑机接口、意识上传,赛博格艺术以技术带来的独特美学形式和深度体验,创造出独立于人类经验外的事物,让我们对未来世界进行幻想的同时反思着当下人类与技术的关系。

科学技术的日益嵌入正在不断重塑世界存在的方式和我们对它的体系化理解。当智能时代首先从身体开始观照,到感官功能的延伸和增强之后,不但原来基于人本主义立场所设置的各种边界被赛博格所打破,社会、科学和文化的建构也在数字化的影响下进入了另一种模式。数字的虚拟身体和技术形式的永生的讨论引起人们对人类生存现状的思考,赛博格艺术不仅为观看者提供了新的观看方式,还为人文学科的构建和哲学美学的认知开辟了一条新的道路。技术美学视域下的赛博格艺术更以其独特的数字技术特性给予我们广阔的话语空间,数字增强、数字虚拟、数字自治,赛博格艺术将数字文化所带来的奇妙体验与公众进行洽谈,摆脱技术之于大众的黑箱状态,让我们以参与者的身份共筑未知的未来。

但在另一种意义上,正如麦克卢汉曾说的“有延伸就会有截除”。技术的增强是否会意味着人的削弱?广泛的虚拟联结是否会是另一种束缚?机器自主的限度何在?赛博格艺术为我们提供了一种检视物理真实的环境,它混杂着数字、机器、感知与行为,是一种极具创造力和生产力的工具。技术美学视域之下的赛博格艺术以其独特的数字特性为我们提供了一个所有“中心主义”都消失的赛博空间。在这里,人类和非人类进行着多元、流变的碰撞与共生的过程,不仅为我们提供了一个重新认识自我、定义自我的机会,还让我们知道在构建世界的同时,世界也以同样的方式构建着我们,赛博格就是这样一种主客同构的产物,带着我们走向一种新的本体论。