灵魂不冻泉——记吴长江先生的人与画

2022-07-01刘忠俊四川美术馆

刘忠俊 | 四川美术馆

一、边地往事

川甘青藏毗邻地区孕育了长江、黄河两条中华母亲河,有着极度高寒缺氧的自然条件,历史上长期处于游牧部落状态。中古史记载曾有牦牛羌、白狼羌、先零羌等活跃于此,故这片区域泛称为西羌之地。吐蕃勃兴时统一了该区域,称之为“多康”,元史译作“朵甘思”,意即:汇合的区域。这里汇合着黄河流域的安多地区和长江流域的康巴地区。吐蕃衰落后,这里成为各朝中央政府在经济上依靠茶马互市来维持商贸往来,在政治上依靠羁縻(土司)制度进行松散管理的地区。

清乾隆50年出版的《大清广舆图》上,这片区域还是雪山茫茫、河流村镇语焉不详。虽唐蕃古道、茶马古道也经由此域,但其地理人文少为外界所知,果洛等偏僻之地更是被清代民族沙文主义者称为“化外野番”。正是缺乏强大政权持续有效地统治,各个部族相互竞争、强者生存。也由此塑造出爱憎分明、豪放大气、精明能干的民族性格和英俊高大的外貌特征。特别是在康巴,涌现出岭·格萨尔、波日·工布朗结、明正土司、德格土司等诸路豪强。1865年,瞻对人波日·工布朗结领导的农民起义已是强弩之末,面对川、藏、土等多路大军压境仍不屈服,波日·工布朗结更是将招安的六品顶戴官服丢入滚滚雅砻江,转身回到波日寨誓死抵抗,兵败后燃寨自戕。康巴人直面于天地间,充分释放着自己的天性,丝毫没有折中与妥协的可能。

1785年出版的《大清广舆图》上的涉藏部分

20世纪中叶,抗日战争促使中国政府拓展更大的战略纵深以及更多生存空间,于是“经略西部”成为共识。在这个时代大背景下,许多科研工作者、文人、艺术家纷纷走进康巴地区,用画笔和摄影机来记录这片神秘地域。画家吴作人、叶浅予、张大千,摄影师庄学本、孙明经等,这些以意气风发来经受荒原洗礼的艺术家们,留下了康巴最早的文化图像,也成为近代西藏题材美术的缘起。新中国成立后,内地画家董希文、黄胄、李焕民等进入了康巴,创作了大量的绘画作品,形成第一次西藏题材美术创作高潮。80年代,大批内地美术家深入涉藏地区寻找灵感、搜集创作素材,表现青藏高原风土人情的绘画作品,正好给刚刚从“文革”中复苏的心灵以强烈地震撼与审美荡涤,成为中国美术史上第二次西藏题材美术的创作高潮,亦称“西藏热”。1980年,还在中央美术学院读书的吴长江先生第一次走进了青藏高原就受到这块高天厚土的洗礼和滋养,从此便将艺术人生锚定于此。

喂马 石版画 64cm×83cm 1982

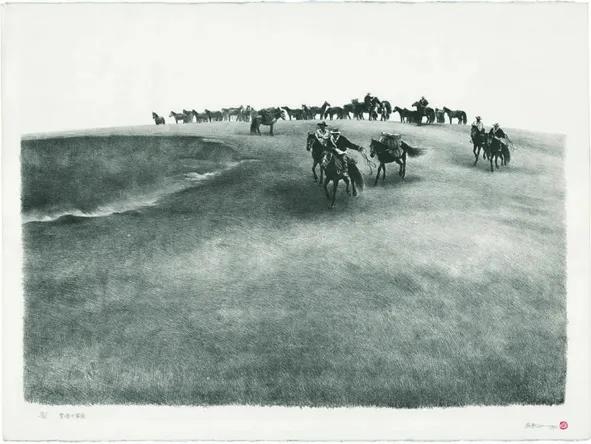

青海大草原 石版画 56cm×76cm 1992

玉树青年 速写 40cm×30.7cm 1983

高原之子 石版画 50cm×39cm 1994 第十三届全国版画展铜奖

二、行旅风尘

吴长江先生初次涉藏,是到甘南州碌曲县尕海公社写生,那时候他还只是美院二年级学生。写生经历让他对牧民生活有着深刻的感动。1981年,先生再赴甘南玛曲为毕业创作搜集素材。此后他创作了一系列石版画作品:《挤牛奶》《运牛粪》《尕娃》《扫雪》《青藏高原》《喂马》等。作品《青藏高原》以大面积有变化的灰色调同天空来对比,强调出高原的外轮廓,用点线结合来处理草地,显得精细又不会糊版。作品《喂马》采用中景构图,把天空乃至整个背景留白,画面淡雅纯净宛如一首清新的叙事诗。在这些早期高原题材的画作中,先生钟情于用黑白块组合出形式美,讲究石版印刷技艺,充分发挥石版颗粒细微、变化丰富细腻的特点,创造出理性、单纯、静谧、深远的画面意境。1983年的速写作品《玉树青年》有着中世纪绘画般静穆感,从额头到下颌的那条边缘线轻重缓急都恰到好处,起伏跌宕充满活力,使观者深深着迷。

90年代,他又创作了石版画作品《远方来客》《阵雨》《高原之子》等。这一时期石版画作品也有着叙事性表达,是对藏族群众生活状态的礼赞。牧区生活蕴含着对人价值的思考与呼唤,使观众从中发现现代文明社会中逐渐消失的淳朴、坚毅与真实;更重要是体会在高寒缺氧地严酷生存条件下,藏族同胞在高原天地间拥有顽强生命力、拥有静穆单纯的生命力量以及智慧与达观!这不仅是对牧区日常生活的描绘,更是画家对生活方式、人生态度的认同和跟从。这些技法纯熟的石版作品带着新鲜的高原气息,表现出旷远弘大的神韵,蕴含着对自然淳朴美的追求。作品一经面世,便引起了美术界强烈关注,先生成为“西藏热”代表画家,这些作品也被德国路德维希博物馆、日本日立市乡土博物馆、英国牛津大学阿斯莫林博物馆、西班牙马德里自治大学、中央美术学院、中国画报社、江苏省美术馆等收藏。这一时期,他还撰写了《关于我的几张画》《高原的召唤》等文章发表在《美术》杂志上。

此后,先生更加频繁地深入基层持续至今。人物水彩写生、人物速写渐渐成为他绘画的主要方式。写生现场的鲜活感让他觉得过瘾,更能直抒胸臆,体现出自己对西藏的理解。在长达40年亲密交往里,先生的性格和情感慢慢具有了藏族牧民的坚韧和朴素,有着牦牛“狂风吹不倒、暴雪压不挎、严寒冻不死”的气势。

2021年,我陪长江先生到甘孜采风,去到离县城120公里、海拔4000米的达通玛牧区。这里没有旅店,我们只能借宿在达通玛区寄宿制学校会议室里。晚上,先生仅着一杯温水洗脸兼漱口后,我俩就在沙发上抵足而眠。半夜冷风嗖嗖地刮,我们盖了三床被子还觉得冷。

我们还来到偏远的拉日马牧区,风一起,整个镇子就黄沙滚滚,街头坐着几个康巴汉子在沙尘中静静地看着我们,那种日光缱绻的黄灰色调里浮动着黑色人影,极像是好莱坞的西部片。这里来往的人极少,所以镇上连个菜市场也没有,一位内地来的女人经营着镇上唯一的餐馆。那几天我和先生都在这里用餐,简陋的木屋、一张木饭桌、昏暗的汽灯、围坐四人的滞穆目光都让我想起梵高那幅《吃土豆的人》。镇政府里有招待所,木质结构的老房子。地板和床都斜得厉害,还有80年代铁质洗脸盆架,落满了尘灰,一种时光逝去的感觉,极像是怀斯的水彩画。这个海拔4000米的乡镇经常停电,室内很冷,我们就在阳光里画写生。先生裹着绿色防风短大衣,脚蹬厚底户外鞋,在眼镜之上复架着一副墨镜,这是他十多年都未改变的写生必备。我们得赶在下午起风前完成写生作业,否则手脚就会冻僵。到了晚上也没有电和手机信号,我们只能早早休息,海拔太高又翻来覆去睡不踏实……

生活艰苦不足为惧,长江先生每天忧心能否找到合意的人物形象做模特?他总是按照自己的审美来严格挑选模特,喜欢挑选脸上线条硬朗一点、气质英武一点的干瘦牧民形象。常常我们觉得形象气质已经挺好的牧民,他瞟一眼,淡淡地说“一般”。我也纳闷是否有必要如此苛刻?后来慢慢明白了:先生在挑选模特时,不仅仅为了画一幅人物写生,而是要让对象体现出自己的艺术选择。

写生前,他先和模特聊上几句,体会对方的性格和心理情感,找到能体现对方特质的状态后,他便全神贯注地观察,激情洋溢地画着。没有停顿、没有犹豫、一气呵成。画完后,他喜乐溢于言表:给作品拍照,和模特道别,然后就歪在一边看看手机,保持一种放松姿态休息。哪怕是遇到大家都很感兴趣的美人美景,他也就瞟两眼,然后盖着墨镜继续无动于衷。起初我对此很不解,后来慢慢想通了:先生体力不像年轻人一样充沛,况且又在牧区最缺氧的时节,所以他会把精力尽量用在画画上,其他时候则养精蓄锐,这是很明智的写生经验。

长江先生的人物写生饱含真实生命感。他说:美术能表达的相比电影有所局限,所以就要追求精气神。要到高原来画鲜活的生命感、生活味,这不是在城市里画画藏族群众肖像就能捕捉到的。如果遇到鲜活丰满的人物形象,不管是昏暗的油灯下,还是在牛圈里匆匆抢出来的几笔,都是带着浓浓的生活气息,都是经过画家主观选择和艺术提纯。出于对艺术的高标准,先生如今年近七十还深入牧区,受得累、吃得苦、真诚于画事。我不禁感叹“在深入生活这方面,您真是美术界的王洛宾啊!”

四十载绘事风雨兼程,简单的画具,如影随形地伴着长江先生每一次灵光乍现。从青春到中年、从黑发到白发。50次采风遍及涉藏地区。从康巴到安多,他尤其喜欢漂泊在“朵甘思”这交汇之地里深情地触摸历史脉搏,流连在这片寥廓大地上寻觅美之奇迹。

吴长江在牧区写生

三、灵魂不冻泉

画人物速写时,先生喜欢使用方形炭精条在水彩纸面上勾勒出富于韵律的长线来塑造外形,辅以变化的短线来穿插出结构,并以松动侧锋皴擦出质感,如《果洛牧民》就是用松紧结合的笔触完美体现出对象粗犷豪迈的气概。在水彩写生时,先生常用国画长锋毛笔,蘸着颜料在全开水彩纸上肆意挥洒,色块苍劲老辣讲究干湿浓淡;笔痕率性枯拙,既是物像结构,又是一群独立生命体组成的森森笔阵。2010年《未完成的青年像》就是这样的佳作,一位丰神俊秀的藏族小伙直愣愣地站在观众前面,仿佛是以天下最自信地状态矗立在草原天地间,厚厚的羊皮袍子里裹着一个憨拙的躯体,绝对不会哧溜一下从你身边就没影了,在这躯体之上是一双充满野性、富于生命活力的眼睛,元神淋漓!

夏吾才让夫妇 水彩187cm×112.8cm 2015

1993年开始,由于受到高原强烈紫外线过度照射,长江先生的角膜大为受损,如今右眼中已有一团云翳遮挡住了大部分进光,所以先生一上高原总是戴着墨镜,小心呵护仅能依靠的左眼。先生肠胃不好,下乡期间他每顿必吃大蒜,防止闹肚子影响画事。但长期吃大蒜会导致视力受损,这对视力已经不好的先生来说真是两难。

先生大多是画牧民正面,从眼睛开始画,紧紧攥住牧民最原初神髓,然后逐步推向五官、头发及至全身。写生时,先生总是用他那刀锋般犀利的目光捕捉对方的眼神,一面还不断地提醒模特说“看我”“看我”……在四目持续对视中,淳朴的牧民恩珠彭措常常忍不住噗呲笑了,可先生还瞪着炯炯有神的大眼睛,像个开足功率捕捉信号的雷达,他持续专注的眼神、严肃的表情让恩珠彭措觉得紧张,用藏语笑道“老师看得我心里好害怕!”

美是自我生命中的独特发现。虽然视力模糊了,但先生的艺术创作却逐渐凝萃成对藏族牧民眼神的表达。牧民的眼睛是明亮的、眼神是清澈的。那圣洁的眼白和漆黑的瞳仁,分明是苍穹里闪亮的星星;那穿越了时空的质朴眼神,分明是神山下最富聪慧灵魂的不冻泉源;那太阳肤色里的微笑眸子,分明是世界上最富活力的雪域双子湖,一曰勇毅、一曰仁爱。

这是一个属于雪域的宝藏,民族的历史、民族的文化、民族的情感都通过这深邃泉眼喷涌而出。而刻画这一双双泉眼,定是先生经过几十年艺术积淀和思考后做出的艺术抉择,表达着人和自然的关系,倾诉着对高原的热爱,蕴含着对人生的理解、表达和追求。拙朴的藏族同胞带着尘土与牛粪香味,带着浓烈的旷野气息端坐在那里,他们有着万物皆灵的无畏,有着信仰洗淀的单纯,他们气质高贵、眼神坦荡而明亮地看着我和你,散发着般若智慧与菩提灵魂。画家之眼有年限,画面之眼却可以穿越千年,当画家之眼转化为画面上的灵魂不冻泉,则是从肉体到精神的升华,是美的转移。

四、荒野的呼唤

先生在写生时,身边总会围着一些藏族群众,在人民中间、和他们互动、融为其中一份子,这即是先生一直追寻的艺术生命的状态。在拉日马写生时,藏族牧民对我们画人像不仅不收钱还会付给模特费感到不解,就问森巴向导“他们画卓巴(牧人)做什么呢?”森巴回答道:“哦,这是艺术!一百年以后,当那时候的人看到这些画时,就知道现在我们这些牧民祖先是什么样了!”

听着森巴的话,我在想:这不仅是艺术,更是蕴含着人类学、社会学、历史学、文化学的价值与意义。原始人类曾对自然感到无知和恐惧,却由此生发出无边无际的理性、感性、幻想性、创造性以及各种超体验,从而衍化出上千种人类文明,构建出多姿多彩的人类世界。而现在,我们依赖于科技和社会规则,思维却变得越来越单一,也越来越无趣,仿佛不是我们掌握了世界的规律,而是被规律驱动的工具人。我们越来越像巨大机器上一颗身不由己的小小齿轮,不停地自转、公转、偏转和乱转,转累了,转坏了,就被替换掉,就被遗弃掉。人的价值似乎越来越微不足道,人的个性逐步被消解,工作、家庭、娱乐、情感、价值观也越来越趋同。从整个世界来看,民族独特性也正在被逐渐消解,不同地区人类的生活方式、劳作方式正逐渐趋同。人类的关注点是人类社会本身,而不再是人和自然相处的关系。

一百年以后,无论藏族、汉族抑或其他民族,再看到长江先生的这些画作时该是多么地激动啊!这些真实的乡土生活里的农牧民,都含蓄着的纯朴与高贵。看这些如炬目光,年少者眼睛里,只有单纯和羞涩;年老者没有浑浊,放射出信仰高光。看《坐着的藏族妇女》穿着羊皮袍落落大方、静若处子;看《果洛牧民》粗犷潇洒的笔触完美体现出西藏的精气神;看《洛扎卡久寺僧人》暗红色袈裟里端坐着不动如松的禅定;看《苏尕》皱纹里粗粝生活后的智慧;看《尕荣旺秀》脸上的刀疤刻画出格萨尔王后裔们那未驯化的血性;还有,那勇武的《达瓦泽仁》正映射出波日·工布朗结那宁折不屈的悲剧性人格!这些清澈如水、狂野如豹的眼神,有着洪荒初开时的野性美、力量美。这些灵魂不冻泉会抚慰你的心灵,润泽你的心田,在这些目光注视下,升起对荒野的敬畏与对原始的呼唤。让我们回到生命本质,关注生命本身,重新回归到人与人、人与神、人与自然和谐相处的圣境!