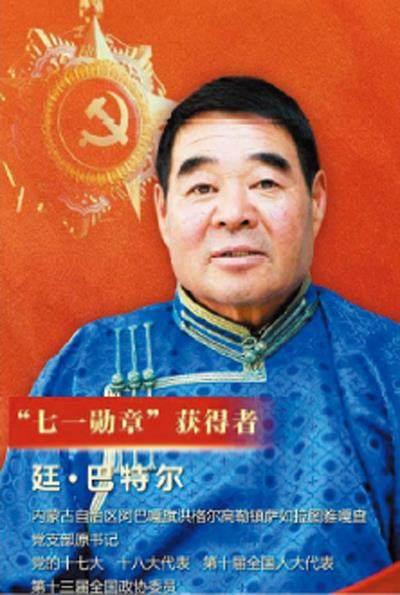

廷·巴特尔:让牧民过上好日子

2022-07-01泽一

泽一

廷·巴特尔,男,蒙古族,1955年6月生,内蒙古呼和浩特人。凭着“让牧民过上好日子”的信念,廷·巴特尔扎根牧区、倾情奉献,使当地牧民生产生活发生了翻天覆地的变化。在建党百年之际,他获得了“七一勋章”。

在“七一勋章”颁授仪式上,现场播放了这样的介绍词:“廷·巴特尔,扎根牧区、苦干实干的楷模,投身边疆牧区建设40多年,探索出保护生态、发展经济、促进增收新路子,使当地牧民生活发生积极变化。”

廷·巴特尔始终认为自己是一名“牧民”,无论获得多少荣誉,这一点都不会改变。他说:“这是我的职业荣耀。”

1955年,廷·巴特尔出生那年,他的父亲廷懋被授予少将军衔,成为中华人民共和国开国少将之一。1976年,复出后的廷懋将军出任内蒙古军区政委、内蒙古自治区党委第二书记。与此同时,知青返城的政策也恰好出台。在萨如拉图雅嘎查,人们普遍认为,第一个返城的肯定是廷·巴特尔,可事实却截然相反——廷·巴特尔不仅没有第一个返城,还是40名知青中唯一扎根在草原的人。虽然生长在父辈的光环下,但他早就下定决心要自己做出一番事业。

萨如拉图雅嘎查地处有着“黄色野马”之称的浑善达克沙地西北部,这里曾有一片总面积达四百三十多平方公里的草原。但由于超载过牧和连年遭受自然灾害,萨如拉图雅嘎查一度成为全苏木生态条件最差、经济最落后的嘎查。

“以前这里偏远荒凉,我刚来的时候,看到的蒙古包都是黑色的。牧民支个铁架子,用牛粪烧饭,烟熏火燎的。”即便过了将近50年,刚到萨如拉图雅嘎查的情景,廷·巴特尔依然历历在目。“牧民对我们实在是太好了,他们把家里最好的东西拿出来给我们吃,晚上睡觉,看到我们没有被子、衣服单薄,牧民二话不说,把自己的皮袍脱下来给我们盖上。”

廷·巴特尔参加全国政协十三届二次会议,并在“委员通道”接受记者采访

20世纪80年代,萨如拉图雅嘎查实行草场、牧畜双承包制。这一制度虽然调动了牧民的生产积极性,可没有科学的管理方法,导致牧民盲目增加牲畜头数而没有考虑保护草场,大量增加的牲畜很快超过了草场承载能力,草场退化、土地沙化的情况日益严重。廷·巴特尔意识到,要改变现状,必须“围封轮牧”,才能让草场实现可持续发展。

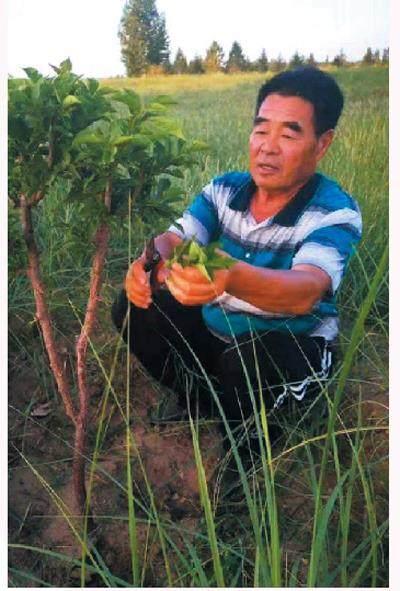

“喊破嗓子,不如做出样子。”他决定从自己做起,打好样儿,消除牧民心中的顾虑。渐渐地,大家伙儿都看到了“围封轮牧”的好处,纷纷加入进来。1993年,廷·巴特尔当选萨如拉图雅嘎查党支部书记后,基于当时的现状,在生产实践中总结出反映草场载畜量与草原生态之间关系的“蹄腿理论”,为锡林郭勒盟实施减羊增牛战略和推动现代化畜牧业提供了宝贵经验。按照草畜平衡制度,每5只羊折算1头牛;养1头牛,只有4个蹄子践踏草原,而养5只羊,却有20个蹄子践踏草原;仔细一算,养1头牛的效益不会低于养5只羊。在这一经验的指导下,当地多年来选育培养高产优质母牛,少养精养,实现了恢复生态、增加收入的双赢目标。“通过改良品种和技术,现在1头牛的价值相当于10只羊。养牛能保护草场,还节约人工,牧民们都改养牛了。”廷·巴特尔介绍说。

如今的萨如拉图雅嘎查,变得水草丰美,是当地生态条件最好的嘎查,人均纯收入更是由几十年前的40元提高到1.88万元,还被评为全国第二批少数民族特色村寨。几十年间,廷·巴特尔带领全体牧民在抓好生态的同时也把“贫困村”变成了“富裕村”。

廷·巴特爾的心愿是让内蒙古的大草原变得更美

他还带领牧民成立了股份制公司,发展多种经营,通过加工销售鲜奶和风干肉、开展牧民之家旅游业经营、进行生态养鱼等,积极拓宽增收渠道,使牧民收入大幅度提高。公司解散的时候,他更是把收益分给了全嘎查的牧民们。

廷·巴特尔说:“全心全意为人民服务,把人民群众的冷暖时刻装在心里,是一名共产党员不容推卸的历史责任。”萨如拉图雅嘎查的83户牧民如星星般散落在草原的每一个角落,从一家到另一家,最远的距离达八十多公里,但距离在廷·巴特尔心里从来不是问题,牧民的生产生活才是他最记挂的事。2001年,锡林郭勒草原遭受了一场罕见的雪灾,身为萨如拉图雅嘎查党支部书记的廷·巴特尔牵挂着雪灾中的每一户牧民,他及时入户走访了解牧民的受灾情况,帮助解决实际问题。不仅在群众最需要的时候来到他们的身边,每一年他还要挨家挨户走访好几次,送去党和政府的关怀,将温暖播撒在每一户牧民家里、播撒在每一个牧民心中。

蒙语巴特尔,译成汉语就是“英雄”的意思。廷·巴特尔,用真诚服务、创新意识、奉献精神,在辽阔的草原上“创作”着他的英雄史诗。