胸腰段骨折椎体邻近椎间盘的MRI影像学特点及临床意义

2022-06-29王佳佳宋文慧梁凯恒鲍凯

王佳佳,宋文慧,梁凯恒,鲍凯

(1.山西医科大学,山西 太原 030000;2.山西医科大学第二医院骨科,山西 太原 030001)

脊柱骨折中以胸腰段骨折最为常见,占全身骨折的3%~5%,临床观察发现胸腰段骨折常常会合并椎间盘的损伤[1],这一类型的骨折多不稳定,需要行手术治疗。目前临床中多采用后路椎弓根螺钉内固定,早期疗效尚可,但远期预后欠佳,往往易出现伤椎高度丢失、内固定松动断裂、椎间隙塌陷甚至后凸畸形等并发症[2]。有研究指出对于合并椎间盘损伤的胸腰段骨折可通过融合手术来预防创伤性脊柱后凸,但是对于这类骨折是否需要行融合手术仍存在很大争议。为了更好地评估胸腰段骨折患者的椎间盘损伤程度并指导手术治疗,通过收集山西医科大学第二医院自2020年5月至2021年5月25例胸腰段骨折患者术前和内固定取出前的MRI资料,总结骨折椎体邻近椎间盘的形态学和信号变化特点并分析其临床意义,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:自2020年5月至2021年5月期间收治的新鲜A3型(AO分型[3])胸腰段骨折但无神经功能障碍患者(T11~L2),年龄<60岁。排除标准:恶性椎体塌陷;椎间盘炎;骨质疏松性骨折;退行性椎间盘疾病;影像学资料不完整。

符合上述标准的患者共25例,其中男19例,女6例;年龄29~56岁,平均(41.08±7.10)岁。其中T12骨折3例,L1骨折14例,L2骨折8例;受伤机制:高处坠落伤15例,交通伤6例,运动伤3例,重物砸伤1例。

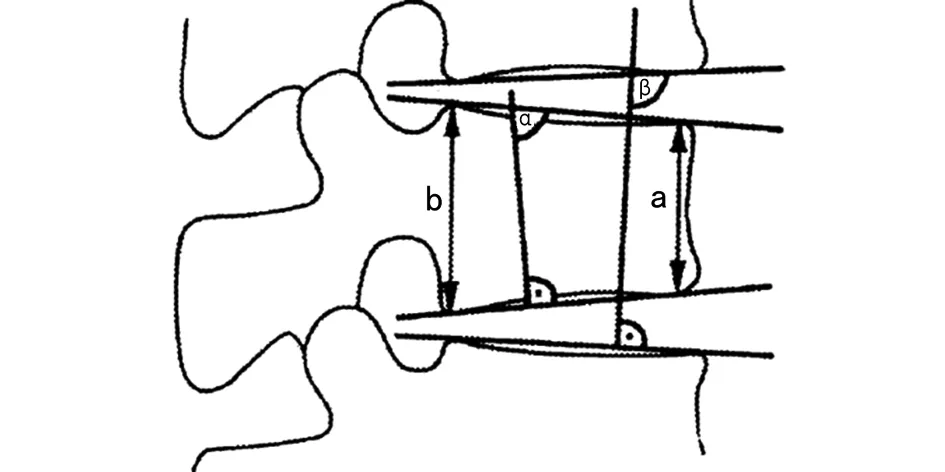

1.2 观测指标 入院后所有患者均行X线、CT、MRI检查。MRI采用GE Signa Twin Speed 1.5 T with EXCITEⅡ超导磁共振扫描仪,磁场强度1.5 T。扫描参数快速自旋回波序列T1WI:TR/TE 500 ms/15 ms,T2WI:TR/TE 3 500 ms/91 ms,层厚5mm,层间距1 mm。视野(field of view,FOV)为300 mm,矩阵352×512,信号采集叠加2~4次。通过影像学检查,了解脊髓受压、椎间盘、前后纵韧带、后方韧带复合体及周围软组织的损伤情况。根据X线和CT测量其在手术前、内固定置入后和取出内固定后的矢状面指数(sagittal index,SI)、后凸角即椎体角(vertebral body angle,VBA)和双段楔角(bisegmental wedge angle,BWA),见图1。根据MRI将椎间盘的形态学变化依据改良的von Gumppenberg分类法分为三类[4],Ⅰ类提示损伤椎间盘和非损伤椎间盘之间对比没有明显差异;Ⅱ类椎间盘形态呈椭圆形,或椎间盘突向终板;Ⅲ类提示椎间盘侵犯椎体或突破终板。椎间盘的信号变化则采用四分类法[5],将信号分为“增加”、“正常”、“降低”、“真空现象即信号丢失”(见图2~3)。将邻近骨折的椎间盘与其以下节段中未受伤的椎间盘(大多为L3~4)进行比较,所有结果均由放射科及脊柱外科两位医师共同阅片所得。随访获得术后和取出内固定后的疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)和Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)。

注:α-VBA;β-BWA;SI-前后椎体高度a/b的比值

1.3 手术方法 患者全身麻醉后采用俯卧位,常规予以消毒、铺巾后,以伤椎为中心,采取后正中切口,逐层剥开皮肤、皮下、浅筋膜,在棘上韧带左右两边约1.5 cm处切开腰背筋膜,钝性分离多裂肌和最长肌间隙,显露出伤椎及伤椎上下邻近椎体左右两侧的关节突关节,在两侧椎弓根进针点插入导针,C型臂下显示各进针位置良好,按顺序依次拧入尺寸适宜的椎弓根螺钉6枚,C型臂下可以看到各螺钉位置良好,然后安装纵向连接棒并置入尾丝,撑开复位,拧紧尾丝,C型臂下可以看到伤椎高度复位满意。温盐水冲洗伤口,彻底止血,仔细核对器械、纱布,按照顺序逐层缝合筋膜、皮下、皮肤,手术结束后以无菌敷料覆盖。手术过程顺利,麻醉效果满意,患者术后安返病房。

2 结 果

2.1 X线特征 患者VBA从创伤后的(-12.96±4.25)°增加到术后(-4.6±5.15)°,内固定取出后为(-6.76±3.95)°。SI从创伤后的(0.66±0.12)增加到术后(0.87±0.07),取出内固定后为(0.83±0.10)。BWA创伤后为(-3.36±6.09)°,术后为(5.64±4.43)°,即矫正了9°,但是取出内固定之后下降到了(-2.16±5.48)°。由此可以看出在取出内固定之后,VBA、BWA及SI均会有不同程度的下降。

2.2 手术时和取出内固定时的MRI信号和形态变化

2.2.1 手术时 21个椎间盘在T2WI上显示正常信号,19个椎间盘显示信号强度增加,10个椎间盘显示信号强度降低,没有椎间盘显示信号丢失的情况。依据形态学标准,19个椎间盘在术后被评定为正常(Ⅰ类),29个椎间盘在结构上有轻微变化(Ⅱ类),有2个椎间盘被归为严重损伤(Ⅲ类)。

2.2.2 取出内固定时 27个椎间盘在T2WI上信号强度正常,4个椎间盘信号强度增加,16个椎间盘信号强度降低,3个椎间盘出现真空现象(即信号丢失),表现为严重退变。依据形态学标准,17个椎间盘形态正常(Ⅰ类),23个椎间盘形态为轻微损坏(Ⅱ类),11个椎间盘形态严重损坏(Ⅲ类)。

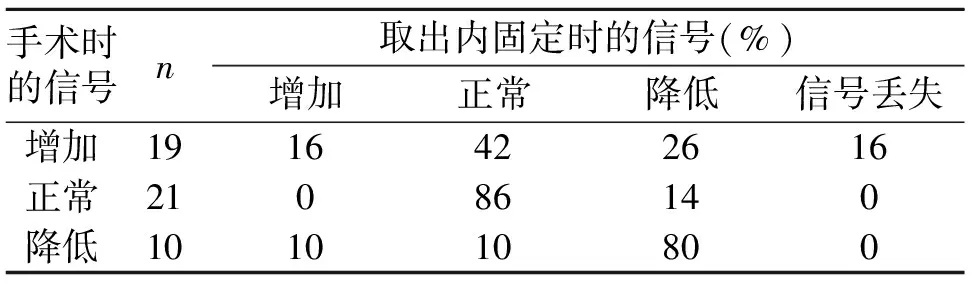

2.2.3 MRI信号变化过程 手术时19个信号增强的椎间盘中,有42%的椎间盘到取出内固定时在T2WI上的信号强度恢复正常,26%的椎间盘信号强度降低,16%的椎间盘出现部分信号丢失(真空现象)。手术时信号正常的21个椎间盘中,有86%的椎间盘在T2WI上的信号强度与内固定取出时一样,14%的椎间盘信号强度降低,无信号增强和信号丢失的椎间盘。手术时T2WI上信号强度降低的10个椎间盘中,10%的椎间盘到取出内固定时在T2WI上的信号强度恢复正常,10%的椎间盘信号增加,80%的椎间盘信号降低,没有信号丢失的情况出现(见表1)。

表1 MRI信号改变的特征

2.2.4 形态变化过程 手术时19个形态完整的椎间盘中,有79%的椎间盘到取出内固定时仍保持完整,另外21%的椎间盘存在部分缺陷(Ⅱ类)。手术时形态为Ⅱ类的29个椎间盘中,62%的椎间盘到取出内固定时形态仍然为Ⅱ类,31%的椎间盘退化为第Ⅲ类,只有2个椎间盘形态恢复正常。手术时分类为Ⅲ类的椎间盘到取出内固定时仍然无恢复(100%,见表2)。

2.2.5 椎间盘形态和信号作为短期退变的预后因素分析 共14个椎间盘(2个上位椎间盘和12个下位椎间盘)手术时显示正常的信号和形态,其中13个(占所有检查椎间盘的26%)在取出内固定时发现椎间盘仍然完整,1个在T2WI上显示信号强度降低,但其外观完整。手术时被归类为具有正常信号和形态类型为Ⅱ类的5个椎间盘中,有3个椎间盘到取出内固定时在T2WI上信号强度降低,其中1个椎间盘形态退变为Ⅲ类。手术时信号正常的14个椎间盘中,其形态大多也为Ⅰ类。手术时椎间盘信号增加的19个椎间盘中,有3个椎间盘信号在取出内固定时出现真空现象,而其形态也出现恶化,其中2个形态由Ⅱ类变为Ⅲ类,1个由Ⅰ类变为Ⅱ类。由此可知,椎间盘信号和形态的改变是存在联系的,这两者也常常相互伴随,相互影响。通过表2我们也能看出邻近骨折椎体上位的椎间盘比下位椎间盘容易损伤,信号正常且形态上为Ⅰ类的下位椎间盘比上位椎间盘多10个。

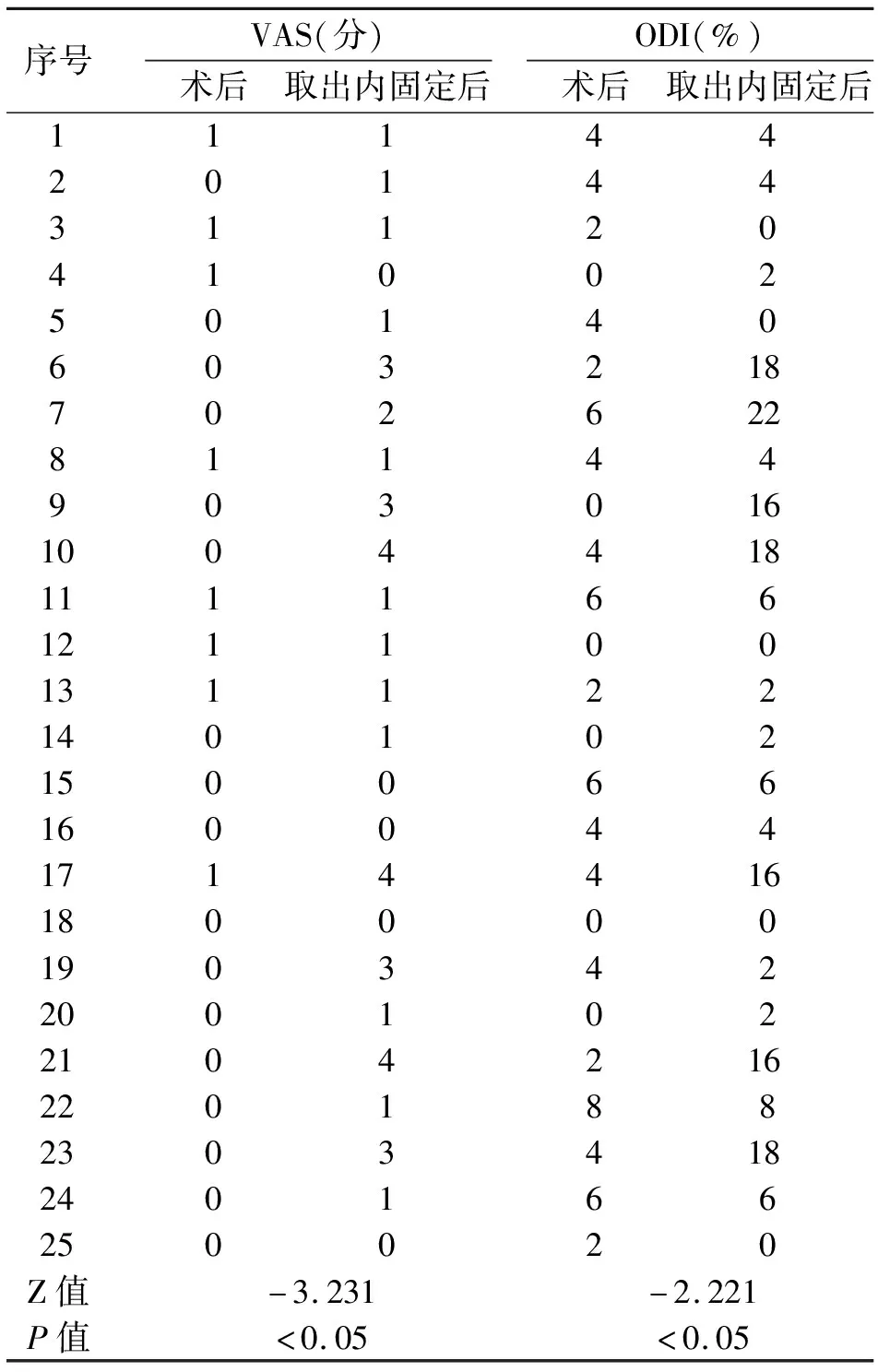

2.3 VAS及ODI评分比较 在对术后和取出内固定后的VAS及ODI评分进行配对样本秩和检验,VAS、ODI差异均有统计学意义(P<0.05,见表3),说明25例患者在取出内固定后(平均10个月)均出现了不同程度的疼痛加重及腰背部功能恶化,而其中8例患者在术后和取出内固定后的VAS及ODI评分存在较大差异,结合表1~2可知这些患者均存在椎间盘的信号丢失和或椎间盘形态退变为Ⅲ类的情况。

表3 25例患者术后和取出内固定后的VAS及ODI评比较

2.4 典型病例 17号39岁男性患者,在煤矿干活时不慎从3米高处坠落,腰背部着地,当时即感腰背部疼痛,后就诊于我院行相关检查示:T12骨折,于2020年6月行胸腰椎后路经肌间隙撑开复位、椎弓根钉内固定术,于2021年4月行胸腰椎后路经肌间隙内固定取出术。手术前后影像学资料见图4~8。

图4 术前X线片示T12椎体压缩,SI为0.44 图5 术后X线片示T12椎体前缘高度恢复,SI为0.86

图6 取出内固定后X线片示T12椎体前缘高度有所下降,SI为0.72

图7 手术时MRI示T11~12椎间盘信号增加,形态分类Ⅱ类;T12~L1椎间盘信号正常,形态分类I类

图8 取内固定时MRI示T11~12椎间盘信号丢失,形态分类Ⅲ类;T12~L1椎间盘信号降低,形态为I类,考虑椎间盘退变严重

3 讨 论

椎间盘比椎体更能抵抗压力损伤[6],但在强大外力的作用下,椎间盘的液态生物力学性能将表现为固体生物力学性能,因此,在胸腰椎爆裂性骨折中,椎间盘损伤似乎是不可避免的。在保留椎间盘的治疗中,无论是手术或非手术治疗,都已经观察到椎体前缘高度持续丢失从而产生创伤后脊柱后凸畸形,而进行性椎间盘退变被认为是造成这种现象的原因[7]。有研究表明椎间盘高度的丢失是由于纤维环的松弛,在相关节段产生了显著的稳定性损失,这种效应会加速退变,从而导致后期出现创伤性脊柱后凸及内固定失败的问题。Lu等[8]通过对123个急性创伤性椎体压缩骨折(T11~L5)患者的MRI分析,发现骨折相邻椎间盘和对照椎间盘的信号和高度均随时间下降(P<0.001),骨折椎体相邻椎间盘的信号和高度损失大于对照椎间盘(P<0.05),外伤性椎体骨折与邻近椎间盘加速退变有关。Eysel等[9]在一项放射学研究中指出矫正角度丢失问题与椎间盘损伤有关,其中大约2/3的患者与椎间盘破坏相关,上位椎间盘比起下位椎间盘更容易。结合现有的结果看,椎间盘损伤对于椎间盘退变影响是肯定的,而椎间盘退变又恰恰是造成创伤性脊柱后凸的重要原因。

在进行磁共振检查时常常会出现不同程度的伪影,常见的伪影包括运动伪影、卷褶伪影、磁化率伪影、金属伪影、化学位移伪影、部分容积效应伪影、回波平面成像(echo planar imaging,EPI)ghost伪影等,在本文中选取了取出内固定前的MRI,此时的MRI出现了金属伪影,为了得到较为清晰的图像,重新自动预扫Auto Prescan,再用Manual Prescan将频率调至中心位置,加Shim vol,20 cm改善局部磁场均匀性,缩短回波时间,增加矩阵及使用快速自旋回波序列(fast spin echo,FSE)来降低金属伪影的影响。

在临床实践中发现,脊柱后凸角度变大的患者在受伤多年后会出现背痛症状,而如果要通过翻修矫正手术治疗脊柱后凸,风险是显而易见的。考虑到椎间盘损伤可能造成创伤性脊柱后凸等并发症,有相当一部分学者认为,尽早行融合手术可以避免出现脊柱后凸的发生。Daniaux等[10]在处理胸腰椎骨折伴有严重椎间盘损伤的患者时就提到了一种手术方法,即在胸腰椎骨折后路内固定后进行椎弓根椎间植骨融合,这种手术的目的是取出破裂的椎间盘,并用骨移植物重新填充椎间隙,以获得牢固的融合,并防止后期椎间盘间隙的塌陷导致后凸畸形等问题,但是许多研究人员发现最终的临床结果与只进行简单的后路稳定治疗相比并没有差别,其问题就在于软骨终板不能通过非常有限的椎弓根入路刮除干净,骨移植床的血液供应较差从而导致了融合的失败。Andress等[11]的研究表明,植骨融合的失败与手术入路无关,根本原因还是软骨终板未能刮除干净,同时指出自体松质骨的移植不能有效预防后凸畸形再发。考虑到椎弓根入路的有限性,这种融合方式似乎并不可取。而后Charles等[12]长期随访了57例行前路椎间融合术的患者,发现前路融合术在提高融合率及防止矫正丢失方面更占优势,年轻患者有更好的长期临床效果。德国创伤外科协会的脊柱研究组也提到前后联合手术能减少矫正丢失,单纯后路手术则能获得更好的VAS评分。虽然研究结果证明前路融合术的可行性,但这种方式也是存在争议的,前路融合术相较与其他入路手术相比,优点在于术后可以获得更好的稳定性,但缺点就是手术解剖复杂、创伤大,术中可能会损伤重要的血管和内脏器官等[13],加大了手术风险。Yong-Jie等[14]在对82例后入路椎间融合的患者进行长期随访后发现,没有内固定失败和后凸畸形的发生,并且Cobb角和受伤椎体的压缩程度与术前相比是有所改善的。康辉等[15]回顾了56例严重胸腰椎骨折伴椎间盘损伤患者的资料,认为应该重视椎间盘损伤继发的远期病理改变,采用后路固定、减压、椎间融合的手术方式,可以降低后凸畸形再发及内固定失败等远期并发症的发生率。似乎越来越多学者认为合并椎间盘损伤的胸腰椎骨折可以行融合手术来降低远期脊柱后凸的发生率[16]。

但在临床实践中,我所见到的可能还是以采取单纯撑开复位椎弓根钉内固定术的居多,原因在于单纯复位内固定较融合手术,其创伤小、出血少、手术操作难度低的优点显而易见,而基于我们的研究在对术后和取出内固定后的VAS及ODI评分进行配对样本秩和检验,结果显示P<0.05,说明25例患者在取出内固定后(平均10个月)均出现了不同程度的疼痛加重及腰背部功能恶化,分析发现在椎间盘信号和形态出现较为严重改变时,VAS及ODI评分显示更差,而在椎间盘信号和形态完整时,这类患者在取出内固定之后的信号和形态也相对完整,其VAS及ODI评分显示较好。结合表1和表3可知,在椎间盘信号出现丢失即出现“真空现象”及椎间盘形态为Ⅲ类时,其VAS及ODI分值高,并且在取出内固定之后,VBA、BWA及SI均会有下降,出现这种情况我们建议及时行椎间融合治疗,而在椎间盘的信号和形态出现轻度退变时,其VAS和ODI评分也就较高,如果出现这种情况可结合临床实际酌情考虑行融合手术,但是对于那些椎间盘信号和形态完整的患者,其VAS与ODI评分也较低,行单纯撑开复位内固定术是足够的。

在上述研究中,38%的椎间盘在复位固定后和34%的椎间盘在内固定取出后能够显示出椎间盘的形态完整性,并且我们能够监测从受伤时到植入物取出时的椎间盘信号的变化,79%的椎间盘在取出内固定后发现形态仍然完整,虽然观察期很短(平均10个月),但结果表明,MRI有助于评估椎间盘损伤程度和预期的进一步退变。因此,术前要充分利用MRI来评估椎间盘损伤程度并指导手术方式的选择。

综上所述,部分胸腰段骨折患者会合并椎间盘损伤,临床上可将MRI上椎间盘信号和形态的改变作为选择治疗方式的重要参考因素之一。若是椎间盘信号和形态完整或轻度改变,可行单纯后路撑开复位内固定术;若在椎间盘信号改变的基础上出现较为严重的形态学改变,这类患者在取出内固定后VAS及ODI评分显示更差,远期可能会出现后凸畸形等并发症,故应酌情考虑行融合手术。