重复经颅直流电刺激联合康复治疗意识障碍研究

2022-06-29程晓荣孙登娟张义宝马玉梅鲍英存

程晓荣,孙登娟,张义宝,马玉梅,鲍英存,李 群,张 芳

兰州大学第二医院,甘肃兰州730030

意识障碍(disorders of consciousness,DOC)是指各种病因导致的脑损伤后意识丧失,包括昏迷(co‐ma)、植物状态/无反应觉醒综合征(vegetative state,VS/unresponsive wakefulness syndrome,UWS)、微意识状态(minimally consciousness state,MCS)[1-2]。目前针对意识障碍患者的治疗方式有药物、康复、高压氧、神经调控技术等,但仍处于经验性阶段,尚无循证医学指南[3]。近几年无创神经调控技术成为研究治疗DOC 患者的热点,并且经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)具有重要的研究价值。国内外学者发现阳性tDCS 刺激左侧前额叶背外侧区(dorsal lateral prefrontal cortex,DLPFC),可以改善患者的意识水平,而且MCS 患者获得了较好的临床效果[4-9]。另外意识障碍患者存在多种严重的功能障碍,而痉挛是意识障碍患者的常见并发症,ZHANG 等[10]研究报道意识障碍患者痉挛状态上肢比下肢更普遍,并且肘屈肌肌张力发生率66.3%。痉挛不仅影响康复治疗和护理,而且会增加意识状态评估误诊率,因此对痉挛的治疗有助于意识状态的评估。多项临床研究发现tDCS 可以改善脑卒中后肢体痉挛状态[11],但是tDCS针对意识障碍患者的痉挛研究还很少。国外研究报道采用双通道经颅直流电阴性刺激双侧初级运动皮质区(primary motor cortex,M1)可以改善意识障碍患者上肢痉挛状态[12],国内未见相关研究报道。本研究采用回顾性方法探讨重复tDCS刺激左侧M1区联合康复治疗对意识障碍患者促醒及痉挛的疗效,现报道如下:

1 临床资料

1.1 病例选择标准

1.1.1 纳入标准 ①所有患者经CT 或MRI 等影像学检测存在脑部损害;②评定患者的意识状况处于VS/UWS 或MCS;③改良Ashworth 痉挛评定量表(Modified Ashworth Scale,MAS)评定屈肘肌肌张力Ⅰ~Ⅳ级[10];④原发病及生命体征稳定;⑤发病原因为脑外伤、脑梗死、脑出血、缺氧缺血性脑病;⑥均为首次发病,病程≥28 d;⑦年龄为18~60岁。

1.1.2 排除标准 ①发病前有神经系统疾病病史或严重的心、肝、肾等脏器功能障碍;②曾接受过床旁早期康复、经颅直流电或经颅磁刺激治疗;③患者脑内有金属植入物或装有心脏起搏器;④治疗期间患者接受了A 型肉毒毒素注射和巴氯芬的治疗,或其他骨关节疾病而引起的肢体活动受限[11]。

1.2 一般资料

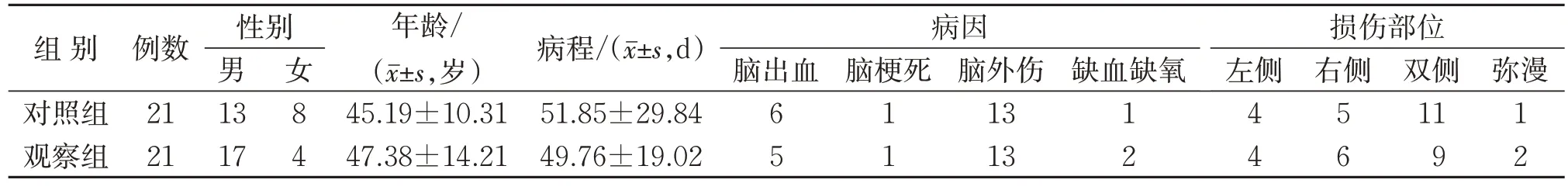

回顾性分析2017年4月—2021年4月在兰州大学第二医院康复医学科入院的意识障碍患者42例。根据是否给予患者tDCS治疗分为观察组和对照组,每组21例。2组在性别、年龄、病程、病因、损伤部位的差异均无统计学意义,P>0.05。见表1。

表1 2组一般资料比较Table 1 Comparison of general data between two groups

2 方法

2.1 治疗方法

给予对照组常规康复治疗,观察组在常规康复治疗的基础上加用tDCS。2组均每天治疗1次,每周5次,共6周。

2.1.1 常规康复治疗 促醒训练(声音、光刺激、音乐、感觉)、被动运动、Moto-med、神经肌肉电刺激、吞咽电刺激、高压氧、针灸。

2.1.2 tDCS 治疗 使用中国四川智能公司制造的tDCSIS300 型,2 个电极片(5 cm×7 cm)用浸泡盐水的海绵覆盖,阳极置于左侧初级运动皮质区(primary motor cortex,M1),阴极置于右肩部,刺激电流强度为2 mA,20 min/次。

2.2 评估方法

2.2.1 意识水平量表评估 所有患者治疗前和治疗6 周后,由经验丰富的康复医师使用改良昏迷恢复量表(Coma Recovery Scale-Revised,CSR-R)和格拉斯哥量表(Glasgow Coma Scale,GCS)对治疗效果进行评价。目前CRS-R 是国际公认的最为有效的量表,一般在区分VS/UWS 和MCS 中有重要的作用,为意识障碍的鉴别诊断、病情评估、预后判断提供依据。CRS-R由6个子量表构成,听觉(0~4分)、视觉(0~5分)、运动(0~6分)、言语(0~3分)、交流(0~2 分)、觉醒(0~3 分),总分为23 分。①VS 评定标准:CRS-R 评分听觉0~2 分且视觉0~1 分且运动0~2 分且言语反应0~2 分且交流=0 分且觉醒度0~2分;②MCS评定标准:听觉3~4分或视觉2~5分或运动3~5分或言语3分或交流1分或觉醒2~3 分。MCS 分为MCS-和MCS+这两类意识状态。MCS-指低水平的行为反应,非反射运动,例如能够对有害刺激定位、视觉追踪,对刺激做出适当的行为或情感反应。MSC+是较高级的行为反应,例如执行命令,可理解的语言,使用手势或通过说“是或否”来做出反应,非功能性交流1 分[13-14]。GCS包括睁眼反应、语言反应和肢体运动3个方面,满分15分,12~14分为轻度意识障碍,9~11分为中度意识障碍,8 分以下为昏迷,分值越高说明患者的意识状态越好[15]。

2.2.2 痉挛评价 结合文献报道意识障碍患者屈肘肌痉挛发生率较高[10],以及本研究采用刺激部位为左侧M1 区,我们推测刺激左侧M1 区能够降低右侧上肢屈肌张力,因此采用MAS 对意识障碍患者右侧上肢屈肘肌的肌张力进行评定,将肌张力0、1、1+、2、3、4级分别记为0、1、2、3、4、5分。

2.2.3 临床疗效评价 tDCS 或常规康复治疗后意识状态改变定义为反应者,治疗后无意识状态的改变定义为无反应者[16]。

2.3 统计学方法

采用SPSS 26.0 进行统计学分析。正态分布的连续性数据以()表示,组间比较采用独立样本t检验。非正态分布的连续性数据以M(P25,P75)表示,2组间比较采用Mann-WhitneyU检验,组内比较使用Wilcoxon 符号秩检验。计数资料组间比较使用Fisher精确概率检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 2组治疗前后CRS-R和GCS评分的比较

治疗前,2 组组间比较CRS-R 和GCS 评分差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后进行组内比较,2组CRS-R 和GCS均较治疗前增加,差异有统计学意义(P<0.05),组间比较,观察组患者CRS-R 和GCS分值均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),以上结果说明观察组较对照组在意识水平改善方面效果更明显。见表2。

表2 2组治疗前后CRS-R和GCS评分比较[M(P25,P75)] 分Table 2 Comparison of CRS-R and GCS scores between two groups before and after treatment[M(P25,P75)] Scores

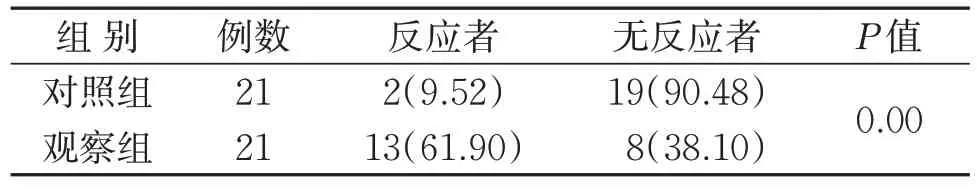

3.2 2组临床疗效比较

对 照组 患者1 例 从VS/UWS 转为MCS-,1 例MCS-转到MCS+;观察组患者7 例VS/UWS 转为MCS-,3 例MCS-转为MCS+,3 例从MCS-到清醒。观察组中反应者为13 例,无反应者为8 例;对照组反应者为2 例,无反应者为19 例,2 组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 治疗后2组临床疗效比较(n,%)Table 3 Comparison of clinical efficacy between two groups after treatment(n,%)

3.3 2组治疗前后右侧屈肘肌MAS评分比较

治疗前2组屈肘肌的MAS分值差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后进行组内比较,对照组患者治疗前后屈肘肌的MAS 评分差异无统计学意义(P>0.05),观察组治疗前后比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗后组间比较,观察组患者上述指标高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗前后屈肘肌MAS评分比较[M(P25,P75)] 分Table 4 Comparison of elbow flexor muscle MAS score between two groups before and after treatment[M(P25,P75)] Scores

4 讨论

近年来关于意识障碍的促醒治疗始终是神经科和康复科医师的治疗难题,国内外尚未形成明确的统一观点。在常规促醒疗法中,药物、针灸、按摩等手段虽然对患者的意识水平有一定的改善,然而整体疗效并不满意。多项临床研究表明,tDCS 阳极刺激大脑左侧DLPFC 能增加该区域皮层的兴奋性,并且微意识状态患者疗效优于植物状态[17-19]。AN‐GELAKIS等[4]报道给予意识障碍患者重复经颅直流电刺激,刺激靶点为左侧M1 或左侧DLPFC,结果发现这2 种电极的放置似乎都激活了大脑区域,他们认为对意识的恢复具有重要意义。MARTENS 等[20]研究采用单次经颅直流电刺激双侧M1 区,患者意识状态未见明显改善,推测是否需要重复长时程刺激治疗才能产生效果。另外有研究报道经颅直流电阴性刺激双侧M1 运动区可改善意识障碍患者痉挛状态[12]。基于以上研究基础,本研究探讨左侧M1 区长时程重复经颅直流电刺激结合康复治疗对意识障碍患者的促醒疗效和上肢屈肘肌肌张力的变化。

本研究结果提示:2 组治疗前后CRS-R 和GCS评分差异均有统计学意义(P<0.05),而且观察组改善意识水平的效果优于对照组(P<0.05),说明tDCS联合康复治疗具有良好的促醒效果。关于促醒疗效方面,本研究对照组反应者为2例,观察组反应者为13例,其中对照组患者1例从VS/UWS转为MCS-,1 例MCS-转到MCS+,观察组患者7 例VS/UWS 转为MCS-,3 例MCS-转为MCS+,3 例从MCS-转为清醒。从反应者比率结果提示tDCS 联合康复训练促醒效果优于康复治疗,从个体意识状态改变方面我们观察到VS/UWS 患者意识状态得到明显改善,但是没有清醒,最终清醒的患者均为MCS 患者。这个结果说明经过长时程的治疗VS/UWS患者意识水平改善效果优于短时程的治疗,但是MCS 患者恢复效果仍然优于VS/UWS。本文探讨经颅直流电刺激左侧M1 区联合康复治疗是否能够改善意识障碍患者的痉挛状态,结果提示治疗前后对照组上肢屈肘肌MAS评分差异无统计学意义(P>0.05),但是观察组治疗前后MAS评分差异有统计学意义(P<0.05),且观察组MAS评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明左侧M1 区经颅直流电刺激联合康复治疗能够改善意识障碍患者痉挛状态。这与痉挛的产生机制和经颅直流电作用机制有关。意识功能障碍患者通常存在皮质、皮质下和脊髓等不同程度的损害,打破了神经系统的稳态,而中枢神经系统受损后伴随着神经可塑性的改变,锥体和锥体旁纤维的无序性重组,大脑高级中枢对脊髓运动神经元的抑制作用减弱,导致受影响的肌肉群出现高张力和反射亢进。tDCS 对初级运动中枢的刺激,可以增强皮质-皮质间、皮质-皮质下(包括运动前皮质、顶叶、丘脑、尾状核)运动神经网络成的连接,从而发挥神经调控作用,改善运动功能[21]。然而本研究存在以下不足之处:①尽管本研究通过重复经颅直流电刺激M1 区,意识障碍患者意识水平获得了较好的提高,但是未与左前额叶背外侧皮层区域促醒效应进行比较,而且本研究样本例数较少,且为回顾性分析,无法充分排除存在偏倚的可能性,将来还需要开展大样本量的前瞻性随机双盲交叉对照研究。②本研究纳入患者的病因多样,且未将MCS和VS 患者分开研究,将来可针对单一因素进行研究。③本研究没有进行神经电生理或影像学检查等方面来探讨经颅直流电的促醒和改善痉挛机制的研究。

综上所述,本研究证明左侧M1 区长时程重复经颅直流电刺激联合常规康复治疗对意识障碍患者具有良好的促醒效果并且能够改善患者痉挛状态,从而缩短住院时间,减轻了家庭和社会的经济负担,因此值得在各种重度脑损伤后意识功能障碍患者早期康复治疗中应用。然而未来的研究需要针对患者的病因和损伤部位制定个性化的刺激方案(刺激位置、刺激强度、次数和持续时间),特别针对左侧DLPFC 区域脑组织严重损伤,存在颅骨缺损或头皮伤口愈合不佳的患者,怎样选择理想的刺激位置,仍然是本研究探讨的问题,同时还应强调与综合康复方案相结合以确定最佳的个体化治疗策略。