严重膝关节类风湿关节炎患者下肢力线的测量分析

2022-06-29窦勇李平郭邵逸张亮边涛李宏超周一新

窦勇,李平,郭邵逸,张亮,边涛,李宏超,周一新

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种慢性自身免疫性疾病,其特点为滑膜组织侵犯软骨、软骨下骨、韧带、关节囊等关节及其周围组织结构,膝关节是最常累及的关节之一[1,2]。终末期膝关节受累的RA 表现为软骨及软骨下骨被大量血管翳侵蚀破坏,关节间隙狭窄或消失,常伴有不同程度的下肢畸形,包括冠状面的膝内、外翻或矢状面屈曲畸形,造成严重的关节功能障碍[3]。全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)是治疗终末期膝关节病变的有效手段,可以有效缓解疼痛、纠正畸形、改善功能[4-6],而术后恢复良好的下肢力线则是获得良好疗效的重要决定因素。

多数研究表明,TKA 术后下肢机械轴力线位于中立0±3°范围内,膝关节假体松动率较低,长期生存率较高[7-9]。充分了解终末期膝关节受累的RA 患者下肢力线分布及股骨、胫骨解剖形态学特点,对于深入了解膝RA 进展并根据下肢畸形来源进行相应的术前设计以获得良好的术后下肢力线至关重要。既往有关终末期膝关节受累RA 下肢力线分布的报道较少,本研究通过大样本量的双下肢全长正位X 线片测量,获取国人终末期膝关节受累RA 下肢力线分布情况并根据下肢力线进行分组,比较各组间相关影像学解剖参数指标,进一步分析下肢畸形的来源,便于后期更好地指导此类患者行TKA 手术治疗。

1 资料与方法

1.1 临床资料

纳入标准:①符合2010年ACR/EULAR的RA诊断标准[10];②终末期膝关节受累。排除标准:①既往有膝关节骨折或感染史的患者;②既往患侧下肢存在手术病史(包括患侧股骨、胫骨及髋部手术)的患者;③未获得负重位双下肢全长正位X线片或拍片质量不佳者(采用标准的拍片流程,取站立位,尽量伸直膝关节,髌骨朝前。根据股骨小转子形态大小及腓骨头被胫骨覆盖程度判断下肢是否处于中立位置[11,12],如果明显异常,则提示摄片时存在下肢旋转不良,应予以排除)。

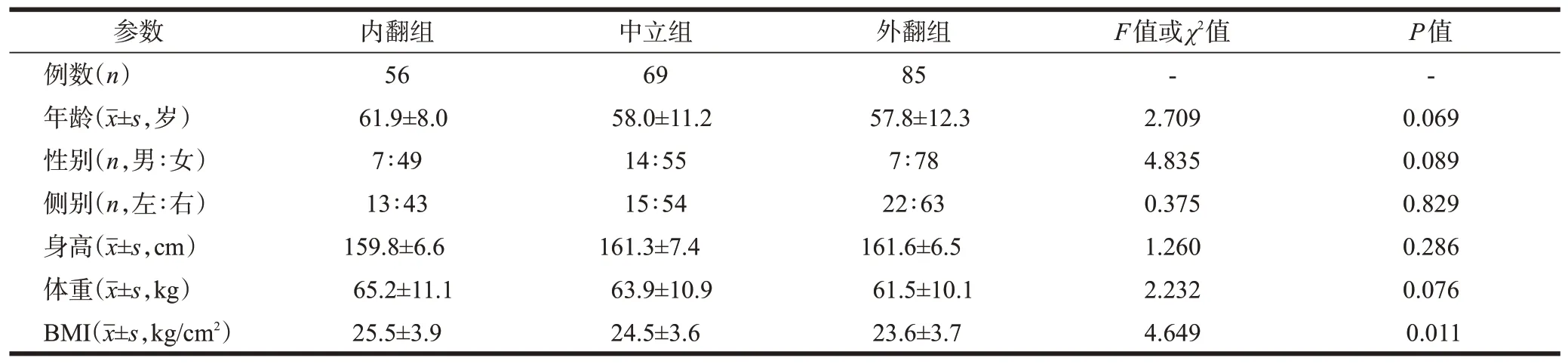

回顾性分析北京积水潭医院矫形骨科2013 年1月至2020年5月因膝RA行TKA患者262例,根据上述纳入排除标准共210例患者纳入本研究,男28例,女182例;年龄26~82岁,平均(59.0±11.0)岁;如果患者为双侧病变,仅右侧下肢纳入研究,左侧50例,右侧160例。根据下肢力线分为内翻组[髋膝踝角(hip-kneeankle angle,HKA)≤177°]56 例、中立组(177°<HKA<183°)69 例、外翻组(HKA≥183°)85 例。各组的年龄、身高、体重、BMI、性别、侧别等基本资料见表1。其中内翻组BMI 显著高于中立组及外翻组(P<0.05),其余参数各组间比较差异无统计学意义。本研究获得医院伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。

表1 三组患者的基本资料

1.2 测量指标

①HKA:采取同心圆的方法获取股骨头中心,股骨头中心至股骨髁间窝中点连线(股骨机械轴线)与胫骨平台中点与踝关节中点连线(胫骨机械轴线)的内侧夹角;②机械轴股骨远端外侧角(mechanical lateral distal femoral angle,mLDFA):股骨机械轴线与股骨远端内外髁关节面切线的外侧夹角;③机械轴胫骨近端内侧角(mechanical medial proximal tibial angle,mMPTA):胫骨机械轴线与胫骨内外侧平台切线的内侧夹角;④关节线相交角(joint line convergence angle,JLCA):股骨远端内外髁关节面切线与胫骨内外侧平台切线的夹角;向内侧汇聚即外侧间隙宽度大于内侧记为负值,反之记为正值。由同一名未参与手术和后续数据分析的医师采用计算机图像处理软件(Mimics17.0)测量上述角度,测量三次取平均值。

比较各组间的解剖参数,包括HKA、mLDFA、mMTPA、JLCA,采用Paley 的标准[13]分析下肢畸形的来源,即:mLDFA、mMTPA、JLCA 正常范围分别为85°~90°、85°~90°、-2°~2°,偏离此范围认为存在畸形表现。

1.3 统计学方法

应用SPSS 24.0 软件进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差进行描述,各组间HKA、mLDFA、mMTPA、JLCA 比较采用单因素方差分析,计数资料比较采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

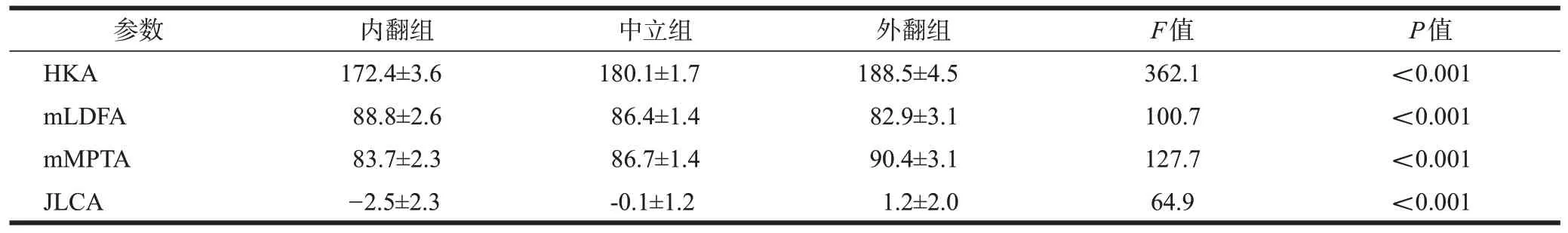

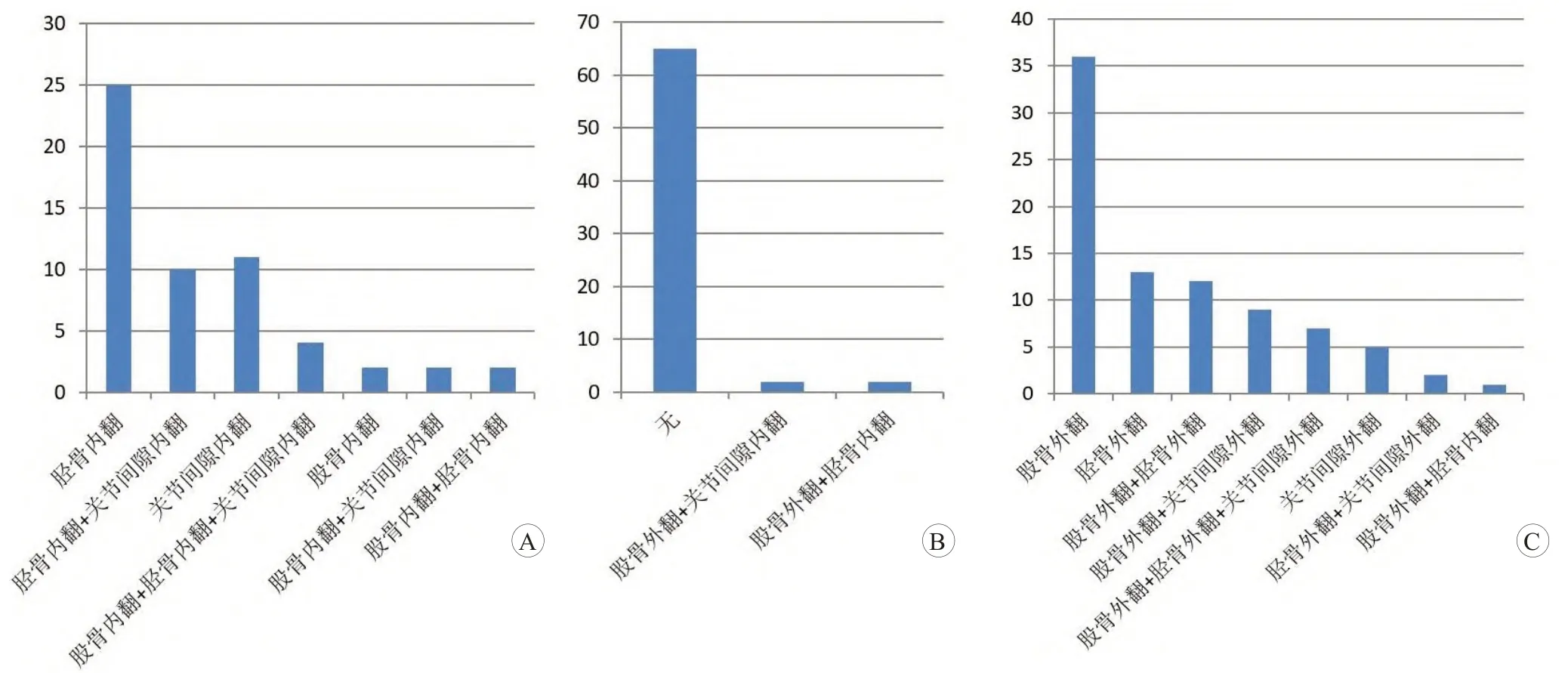

终末期膝关节受累的RA 患者下肢力线分布以外翻为主,占比40%(85/210),其次为中立力线,占比33%(69/210),内翻占比27%(56/210)。各组的HKA、mLFDA、mMPTA、JLCA解剖参数比较,差异均存在统计学意义(表2)。内翻组mMTPA(83.7°±2.3°)及JLCA(-2.5°±2.3°)、外翻组mLDFA(82.9°±3.1°)及mMTPA(90.4°±3.1°)均值位于正常范围之外,而外翻组畸形主要来自于股骨侧及胫骨侧。内翻组73.2%(41/56)存在胫骨侧畸形,48.2%(27/56)存在关节间隙畸形,17.9%(10/56)存在股骨侧畸形,67.9%(38/56)畸形来自于单一部位;外翻组76.5%(65/85)存在股骨侧外翻畸形,40.0%(34/85)存在胫骨侧外翻畸形,1例同时存在股骨外翻及胫骨内翻畸形,27.1%(23/85)存在关节间隙畸形,63.5%(54/85)畸形来源于单一部位;中立组有4例存在来源于两个部位的畸形,其中2例同时存在股骨外翻及关节间隙内翻,另2例同时存在股骨外翻及胫骨内翻,各组畸形来源见图1。

表2 三组患者解剖参数的测量结果(,°)

表2 三组患者解剖参数的测量结果(,°)

图1 三组患者的畸形来源

3 讨论

3.1 TKA患者术前下肢力线的临床意义

TKA术后冠状位下肢力线是影响手术疗效的重要因素。尽管对于理想的术后力线仍然存在不同观点[14,15],但目前大多数研究仍表明术后膝关节为中立力线,即股骨、胫骨假体分别垂直于股骨、胫骨机械轴线安放,股骨与胫骨机械轴线夹角在±3°范围内,可以使整个下肢力线通过膝关节中心,膝关节内外侧承受均匀压力负荷,降低关节磨损,同时减少假体-骨水泥界面剪切及折曲应力,延长假体使用寿命[16]。膝关节术前畸形与TKA 术后力线存在关联性,严重的膝内外翻畸形可增加术后力线偏差。Hsu 等[17]研究发现,当术前冠状面成角畸形>12°时,采用传统技术行TKA,术后仅32%的患者位于中立±3°范围内。王海虎等[18]发现术前及术后HKA 存在线性相关,术前内外翻畸形超过10°患者中仅有34.69%获得中立力线。充分了解RA 患者术前膝关节下肢力线及畸形分布情况,有助于外科医师预测术后机械轴线,更好地制定术前计划并重建良好的下肢力线。

3.2 终末期RA患者和膝骨关节炎患者下肢力线差异性分析

膝骨关节炎(osteoarthritis,OA)患者下肢力线多以内翻为主,Luyckx 等[19]报道了231 例因膝OA 行TKA 的连续病例,其中内翻膝占比56.3%(130/231),中立膝占比25.1%(58/231),外翻膝占比仅为18.6%(43/231)。与膝OA软骨磨损不同,RA受累膝关节主要为侵蚀性改变,病变晚期膝关节及其周围组织结构破坏、继发OA及伴随的股骨和胫骨骨骼重塑,均可能造成其下肢力线及解剖形态学改变,发病机制的不同可能会导致RA 与OA 下肢力线分布存在差异。Mullaji等[20]报道503例行TKA患者,包括单侧及双侧病变膝关节,其中41例RA患者外翻畸形的发生率为36.5%,显著高于膝OA 患者(8.1%)。Takagawa 等[21]对比研究了70例RA与327例OA患者的单侧下肢力线,发现RA 与OA 下肢力线分布不同,其中RA 组的外翻比例为40%,显著高于OA 组(6%),但并未报道RA 组中立与内翻的比例。本研究中RA 样本量较大,采取单侧肢体测量,能够比较准确地反映终末期膝关节受累RA的下肢力线分布情况。本研究中RA以膝外翻较为多见,占比40.5%(85/210),其次为中立膝为32.9%(69/210),内翻膝为26.6%(56/210),外翻畸形发生率与上述关于RA 的研究基本一致。近年来,随着改善病情的抗风湿药物的基础及临床应用的进展,RA 炎症反应及病情得到充分控制,与之相关的滑膜切除手术数量下降[22],但由于之后相当比例的RA 患者可继发OA,总体上RA 相关的TKA 数量较前并没有明显减少[23]。RA下肢力线分布可能与疾病控制程度及继发OA 的情况相关,Okumura 等[24]回顾性分析了连续30 例行TKA 的RA 患者共35 膝,之前均经过长期药物系统治疗,其中内翻膝14例,明显多于外翻膝7 例,发现在炎症得到控制后RA 可继发OA,其膝关节骨赘形成可以稳定关节并增加日常活动,骨赘大小与下肢力线及疾病的活动度相关,内翻膝内侧骨赘明显大于中立膝及外翻膝,并且与炎性活动性指标如红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)及C 反应蛋白(C-reactive protein,CRP)呈负相关。本研究中内翻组年龄较大(但与其他两组比较差异无统计学意义),BMI显著高于外翻组及中立组,可能与内翻组病情控制相对较好、营养状况较佳、至TKA时的病程较长有关。

3.3 终末期膝RA患者下肢畸形来源分析

HKA 反映的是下肢整体力线,取决于股骨侧mLDFA、胫骨侧mMTPA及关节间隙JLCA三个角度的组合,关于上述角度的测量,不同学者记录内侧或外侧夹角,但根据互补关系换算,可以得到一致性的数据。本研究发现,不同下肢力线组RA 患者间的mLDFA、mMTPA及JLCA差异均有统计学意义,表明各组股骨、胫骨及关节间隙的解剖形态的差异均有统计学意义。终末期膝关节受累RA的下肢力线变异性较大,畸形来源复杂,可以单独或同时来源于股骨侧、胫骨侧及关节间隙。内翻组mMPTA及JLCA均值分别为83.7°±2.3°及-2.5°±2.3°,外翻组mLDFA 及mMTPA 均值分别为82.9°±3.1°及90.4°±3.1°,均偏离正常值范围,73.2%及48.2%的内翻膝患者存在胫骨侧及关节间隙畸形,76.5%及40.0%的外翻膝患者存在股骨侧及胫骨侧外翻畸形,以上数据表明RA内翻畸形主要来自于胫骨侧及关节间隙,而外翻畸形主要来自股骨侧及胫骨侧。既往正常人群及膝OA 患者相关下肢解剖形态报道较多[20,25,26],而有关RA的相关研究较少。Hess 等[27]在有关膝OA 下肢力线分布的报道中发现膝OA多以内翻膝为主,其冠状面力线参数有着较大的变异性,HKA 为163.5°±2.3°至179.9°±4.8°,mLFDA 为87.3°±2.7°至91.4°±2.8°,mMTPA 为81.7°±3.9°至87.7°±4.1°,JLCA 为-4.3°至-6.4°。Moon 等[28]报道了96 例韩国内翻型膝OA患者共138 膝,mLDFA 为89.58°±2.15°,MPTA 为84.55°±2.58°,JLCA为-4.21°±2.36°,发现内翻膝畸形来源主要来自于胫骨侧而非股骨远端。Thienpont等[29]研究了51 例内翻及45 例外翻膝OA 患者,两组mLDFA、mMTPA 及JLCA 分别为89°vs.85°,87°vs.90°,-3°vs.2°,差异均有统计学意义,内翻膝主要来自于胫骨侧及关节间隙,外翻膝则主要来自于胫骨侧及股骨侧。本研究与上述按力线分布的膝OA患者相关参数及畸形来源报道结果类似,可能与终末期膝关节受累RA 患者在下肢内外翻畸形的基础上相当比例患者发生继发OA 有关。JLCA 异常是OA的主要特征之一,膝关节内外侧不平衡势必造成内外侧关节间室受力不均匀,影响膝关节内部机械环境,从而导致局部应力负荷增加,导致局部软骨磨损加重,软骨厚度变薄甚至消失会进一步增加内外侧间隙不平衡,形成恶性循环,导致继发性膝OA[30,31]。

3.4 RA患者术前下肢力线分析对TKA的指导作用

TKA的疗效取决于膝关节假体的精准安放及良好的软组织平衡。为了获取TKA术后理想的下肢力线,应分别垂直于股骨及胫骨机械轴线安放假体,即术后mLDFA 及mMTPA 为均为90°、HKA 为180°,术中还需进一步根据术前JLCA 及截骨后内外侧间隙情况进行内外侧相应软组织平衡以获得稳定的膝关节。充分了解术前mLDFA 及mMTPA 及JLCA 上述解剖参数指标,明确下肢畸形来源为外科医师术前预估股骨、胫骨内外侧关节面截骨厚度差异,术中实施准确截骨从而获取良好的术后下肢力线至关重要。内翻组RA 的mLDFA 及mMTPA 均值分别为88.8°及83.7°,为了获得中立力线,需平均行股骨侧内翻1.2°、胫骨侧外翻6.3°截骨,因此通常情况下股骨侧内侧截骨厚度应略厚于外侧,而胫骨侧外侧截骨厚度则明显多于内侧,加之术前外侧间隙大于内侧间隙(JLCA 为-2.5°±2.3°),截骨后外侧间隙大于内侧间隙,因此还需要在伸直位松解内侧软组织结构。中立组的mLDFA及mMTPA、JLCA均值分别为86.7°及86.4°、0.1°,股骨外翻截骨与胫骨内翻截骨角度几乎相等(3.3°,3.6°),截骨后内外侧间隙平衡,一般不需要进一步软组织松解。外翻组的mLDFA 及mMTPA 分别为82.9°及90.4°,其畸形矫正通常来自于股骨内翻截骨(7.1°),即股骨侧内侧截骨厚度应明显厚于外侧,而胫骨侧外侧截骨厚度基本等同于内侧,其术前JLCA 为1.2°±2°,截骨后内侧间隙较外侧较大,需要进行外侧软组织松解。

3.5 研究局限性

本研究具有以下局限性:①回顾性研究,缺少与正常人群及膝OA 患者的对照。②采用双下肢全长X线片测量相关解剖参数,下肢旋转不良或者膝关节严重屈曲畸形均可能影响测量结果[32],采用EOS成像系统或者三维CT重建,可以排除由于体位因素造成的2D测量产生的错误,但其费用较为昂贵,难以在临床上常规应用。本研究通过标准的检查流程拍摄双下肢全长X线片,并排除存在严重屈曲畸形以确保测量结果的准确性。③未结合患者病情发展阶段及药物应用情况,缺乏RA 患者下肢力线变化的系列观察,有待后期研究完善。

4 结论

严重RA整体下肢力线分布以外翻膝为主,不同力线分布的膝关节下肢解剖不同,内翻膝畸形主要来自于胫骨侧及关节间隙,外翻膝畸形主要来自于股骨侧及胫骨侧。充分了解RA 患者的上述解剖特点有助于精确截骨并获取良好的术后力线。

【利益冲突】所有作者均声明不存在利益冲突。