何处为食

2022-06-29刘华

刘华

如今,就算在中国偏远乡村的厨房,也很少看到灶王爷的身影了,可在近万公里外的英国伦敦,某个洋溢着爱德华风情的中产阶级社区里,有一户人家的厨房中,灶王爷被供奉在橱柜最高的位置。

这个厨房的主人是Fuchsia Dunlop,她的汉语名字邓扶霞在中文世界更为人知。1994年,毕业于剑桥大学的扶霞,申请到了英国文化委员会的奖学金,来到成都,在四川大学进行文化交流。尽管当时已经不是少年,但她依然没能逃过“少不入川”的魔咒,一头跌进美食的“温柔乡”。只是学习之余四处寻觅美食显然已经不能满足她,一年之后,对川菜的热爱让扶霞索性报名学艺,成了四川烹饪高等专科学校的学生,开始系统学习中餐烹饪。

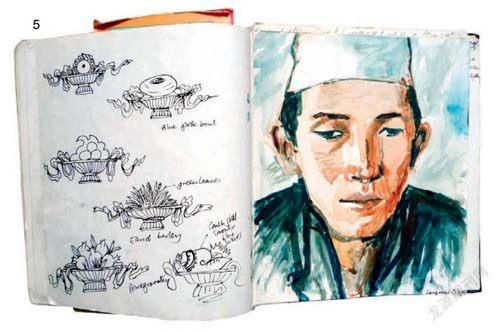

从那时起,扶霞在中国饮食的江湖中一扎就是20多年。她一面精进技艺,一面研究与之有关的历史文化,这些积累让她先后写了6本书,其中既包括能让毫无经验的“小白”也做出像模像样中餐的厚厚菜谱,也有讲述东西方饮食文化碰撞的随笔文集——今年刚刚推出中文版的《寻味东西》便是其中最新的一本。

让扶霞自豪的,除了作品四度获得有饮食界“奥斯卡”之称的詹姆斯· 比尔德奖烹饪写作大奖(James Beard Award ),还有给成百上千西方人做过的川菜鱼香茄子,几乎所有人——无论之前是否来过中国、吃过中餐,都无一例外地爱上这道菜。其中一位来自土耳其——世界最大茄子出口国——的朋友,一边猛吃面前的鱼香茄子,一边激动地说:“我吃过各种不同做法的茄子,但这是其中最好吃的,没有之一!”

這两年间,扶霞多数时间待在位于伦敦的家里,厨房使用率极高。烹饪、研制食谱、为朋友们下厨做饭(当然少不了鱼香茄子)自然都是在厨房完成,甚至,连她写作和参加各种线上访谈、交流,也常在厨房里进行。

“我的中国朋友说我的厨房,比很多中国人的厨房还中国!”扶霞常用这句话来描述她的厨房。

“当我多年前决定重新装修厨房时,我首先告诉设计师,我要一个放灶王爷的地方。”扶霞向设计师解释了“Kitchen God ”的意义和他在厨房中的地位。这尊穿红袍、总一副笑眯眯神态的灶王爷是扶霞多年前在成都文殊院请的,写有“命定福府君之神”字样的铭牌则来自云南。装修好的厨房里,C位自然是属于灶王爷的。扶霞记得她小心翼翼地将灶王爷在三层搁架最上一层摆放端正,就像她曾在某个江南老宅的厨房里看到的那样。中国农历腊月二十三的时候,扶霞虔诚地给灶王爷上供,她在心里默默回想着那句中文古谚:上天言好事,来年保平安。

厨房像一个窗口,通过它很容易侧写出主人的画像。扶霞总想起朋友的妈妈——那个干练而厨艺精湛的四川女人在成都的厨房,不大的空间里,角落中摆着数只泡菜坛子;挂竿上晾的不是衣服(成都根本晒不干衣服!),而是在温暾阳光里努力脱去水分的萝卜、果仁,菜籽。

伦敦的这个厨房则有着强烈的扶霞风格,不锈钢操作台面、双耳大炒锅——它们通常只在中餐馆的后厨才会出现;巨大炉灶和有强劲吸力油烟机之间的宽敞空间——炒勺颠得上下翻飞、明火在锅里高高蹿起时,也不会烧到或者弄脏什么;还有堆得满满,铺陈开来的各种中餐调味料——它们放在灶台两边,炒菜时最顺手可以取到的位置……

略懂厨艺的人很容易从这个厨房的工具、调料以及气场猜出主人对于厨艺的热爱。但更多陈列在墙壁搁架上的其他东西所代表的含义,如果扶霞自己不说,外人恐怕很难知道其中奥妙:一块四四方方、晶莹剔透的“五花肉”和灶王爷一样醒目,那是中国台湾的朋友赠送的“肉形石”复制品,它的原件是中国台北故宫博物院中的镇馆之宝;来自绍兴的老酒壶、上海的竹篾蒸笼、云南建水的砂锅、广式的煲仔……他们都是扶霞在中国这些年四处觅得,日常使用,然后不远万里带回家的。细说来,每一样东西都有一段和美食有关的故事。扶霞说,这些东西的存在,让她的厨房有了更深层次的意义,它成了一个记忆的载体和东方与西方、过去与现在的连接点。

尽管有两年多没回中国了——没错,说到中国,扶霞总会用到“回”这个动词——可每当走进这个厨房,眼前的器物,将要出炉的美食,以及发生在这里的各种故事,都让扶霞,一个英国人,与中国、四川成都美食,有一种精神上的牵绊,就好像她还在那里,压根没离开过。

和中国有关的美食故事,如今还继续在这个万里之外的厨房里发生。在这个厨房里,她给自己刚杀的一只鸡(看到这过程的邻居被吓得不轻)拔毛、拆骨,做出了淮扬名菜一鸡九吃,整个过程被记录在《Lucky Peach福桃》的一篇专栏文章中,并收入今年4月推出中文版的书籍《寻味东西》里。还是在这个厨房里,她在去年的大年三十忙碌一天,做出了整桌年夜饭。不过那次和以往宴客最大的不同,是一个朋友也没有来。当时正值新冠大流行时期,伦敦的疫情限制了人们出行。但扶霞并不介意,她照样完成了12道菜,分别装在精心挑选的盘中摆好拍照,然后,将它们分成若干份,转移到不同的餐盒中,分别送出。就这样,分散在伦敦不同地方的朋友们,在各自家中,与扶霞一起隔空同享除夕年夜饭。

“这样的做法听起来有些奇怪,但是在那段特别的日子,食物不但可以愉悦味蕾,还有精神上的力量。”扶霞说,她的朋友们都在那一刻,感到了美味带来的心灵慰藉。

阿尼智阁尔家庭民宿有全村唯一不用烧牛粪就可以点火做饭的厨房。和其他50户人家的藏式民居比,这里宽敞而设施齐全,开放厨房连着餐厅。从住进民宿,Lee就经常在这里做饭,给自己做,给民宿主人才让做。原本就手艺不错的Lee感觉厨艺又精进了,她还酝酿离开这里前做一顿丰盛的湖南家乡菜,作为这段日子经常去蹭家庭饭的回礼。

去年八月,这位生活在珠海的自由摄影师出租了自己的房子、背起行囊开始旅行。她希望这能改变自己之前几年“无趣的生活”。旅行没有时限,没有计划,一切随性。几个星期前,她来到了位于甘肃省甘南藏族自治州甘加镇的白石崖村。这个海拔3200多米的藏族村落,和她旅行第一站海南万宁的阳光沙滩,有着天壤之别,已经过了四月,却一点没有春天的景致,夜晚温度低至零下,时不时还会下大雪。

吃过午饭,Lee坐在客厅落地窗前开始琢磨菜单,离要做大餐的日子还有一星期,她已经开始筹划。民宿窗外景致开阔,远处的甘加山像刀削斧凿一样陡峭,山上寸草不生,只有满是褶皱的岩石。民宿和山之间是广阔的草场,偶尔可以看见旱獭从地洞里探出头又快速消失。眼前是典型的高原景致,但Lee此时脑海中是家乡常德的画面:楼下的菜市场、学校门口的路边摊,妈妈下厨的身影、一大家聚餐的欢声笑语……

随着和食物有关的生活场景不断闪回,一个长长的菜单就被列出来了——这些家乡菜是Lee走到哪里也忘不了的味蕾记忆,又根据眼下的条件做了些减法,菜单就基本定下了。

Lee一直深信,食物是有效的社交手段,在白石崖村这段日子不就是很好的证明吗?因为一起吃饭,她和不善言辞的才让成了好朋友,他们常会探讨人生的意义,但在那之前,也会聊晚饭吃什么。她也很多次进到村民家中,和他们一起喝茶、包包子、吃手掰饼、切牦牛肉,他们每每都对这个“蹭饭”的姑娘热情款待……“语言不通完全不是问题。”说起这些,Lee总感到无比亲切。

“我走进他们的生活,了解他们的起居饮食。如何让他们也同样了解我呢?就通过这顿湖南菜吧。”Lee这样解释自己的初衷。

在白石崖村做湖南菜,采购食材的难度要大于烹制本身。村里自然没有超市,小卖部也买不齐调料,镇上的市场很小,新鲜蔬菜有限……Lee需要到更远的地方——她在做饭的前一天早起出门,坐上才让的车,直奔40公里以外的夏河。

40分钟的车程连起从荒僻村落到喧嚣闹市的距离。上午的夏河市场是一天中最热闹的时候,摊子上菜品丰富。只有通过人才可以看出身在藏区:披红袈裟的喇嘛穿梭其间,和凡夫俗子一样挑剔品质、讨价还价,穿藏袍的妇女采购量惊人,她们有些看起来也是从很远的地方来的。当地特色食材总能引人注目:新鮮的牦牛肉被切成大块,色泽鲜红地挂在吊钩上。刚从地里挖出的土豆黄里透红,被堆成金字塔状,从跟前走过,能闻到泥土的清香。

购物车越来越重,但采购的过程令Lee的心情越来越好。Lee需要的各种蔬菜、调料一样不少地买全,回程出发前,看着后备箱被菜塞满,Lee感到莫大满足。

第二天中午一过,Lee就在厨房拉开架势开始准备。当各种食材铺满台面,客人们也陆续来了。孩子们一放学就直奔这里,院子前的空地是他们最喜欢的地方。来的几个男人都和才让熟识,就像在自己家一样熟络。来赴宴的女性只有两位,她们刚忙完地里和家里的活儿,可一进屋,不是烧水倒茶,就是洗干净手张罗着要帮厨。

这情形Lee在村里不是第一次见,她心里又开始像前几次那样不平了:为什么这里的女人总是干更多的活儿——

平时下地劳作一天,回家还要下厨?“在我们湖南,像今天这样的大场面,多数是要男人掌勺做饭的。”

她边切着土豆丝,边让才让把自己的想法翻译给她们听。当Lee对比起体现在厨房中的地域差异时,阿姐却从她麻利的身手上看到了认同——原来这个染着一头黄发、唇下扎着铁钉,每天在街上不是踩滑板就是拿着相机乱拍的女孩儿,和自己一样是能独自掌控厨房的持家好手。

观念的碰撞没有影响美味的进度,一道道菜陆续做好被端上桌。“开饭了。”才让站在门口儿扯开嗓子,把外面疯跑的孩子都招了回来。来吃饭的一共有14人,大家正好坐满整张长桌。Lee往桌上端菜时也没忘记拍照,酸辣藕丁、辣炒土豆丝、炖鸡、小炒肉、韭菜炒蛋……一桌色香味俱全的大餐陆续把桌子填满。

“好吃!”“真香啊!”孩子们一边吃一边用汉语赞赏,为的是让Lee能够听懂。才让像往常一样,一边吃一边说着太辣了,阿妈不停地吃,她不会汉语,于是用更直观的方法表达感受,不停夹菜的空当,她右手竖起大拇指,点出一个大大的赞。

老少皆宜的韭菜炒蛋最早“空盘”,Lee自己甚至还没来得及吃上一口。其他的菜也都很快见底,此时的餐桌上,无论大人还是孩子、平时话多不多,大家都在默默地吃。每人都一脸满足感。看这情形让Lee又想起才让经常问她的那句话:“你觉得人生有意义吗?”“有意义!”她在心中又一次坚定地给出回答——人生的意义,很多时候不就是在这看似简单的一顿饭中吗。

逯薇家的厨房面积不大,也没有什么特别的装饰,但它总是会给人留下印象。一进门,左手边宽敞的开放式入口让这个厨房内部空间一目了然。穿过走廊,在客厅中坐定,透过敞开的整扇窗,厨房中的主人身影又和厨房一起,构成整个公共区域的视觉中心。

这是逯薇成年后用过的第三个厨房,当初装修时,她对原始格局做了一些小小改动,移动了一下非承重用墙,并在上面开了窗,成为如今的样子。说起和之前两个厨房的最大不同,逯薇说,这是一个交流的厨房。最能体现这一思想的是水槽位置,它被改为面向客厅,简单的一个方向变化,使用者有了开阔的视野,连洗洗刷刷的家务活似乎也没那么枯燥无趣了。

水槽是厨房的交流中心,但这种交流并不仅限于厨房内,它延伸到的另一端——餐桌——同样让人眼前一亮。经过两年前的一次位置调整,逯薇家的餐桌不再中规中矩地位于靠近厨房的客厅北侧角落,而是和占据客厅中央但使用率不高的沙发对调了位置,成为了整个客厅中的C位。看似简单的举动取得了立竿见影的效果,最肉眼可见的变化是客厅一下子显得大了很多,氛围感也有了空前提升。中午前后,那张颇有质感的木餐桌沐浴在阳光下,整个客厅充满了沙龙般的气质。住楼上的邻居下来做客时,看到眼前情景不由感叹:“感觉像换了套房子。”

房子并没有换,家具也没变。“变化的只是布局关系和交流性的增加。”无论是在自己家中的具体操练,还是在新书《小家大变局》中演示的实际案例,逯薇反复向读者强调空间营造出交流性的重要性。这本书延续此前畅销150万册的《小家越住越大》系列的实用性与轻松风格,但其核心关注于“布局”这个家装中最重要的底层逻辑,而“交流性”又是布局里的重中之重。

逯薇对于家居中的公共空间,特别是厨房交流性似乎特别“执念”。小时候,每当妈妈做一家人都爱吃的菜馍,在厨房中和面、拌馅,忙得热火朝天时,逯薇都常会守在旁边,她的任务是剥蒜、捣蒜。“跟家长一起为一顿饭忙活,还是个小女孩的我也能多少出上点力,其实是很开心的。”从小到大,和厨房有关的人间烟火记忆总是让逯薇感到家的亲切。如今,当她在厨房里收纳整理时,写完作业的儿子会凑过来陪妈妈说话。有时自己“躺平”,将厨房交给父子俩,他们笨手笨脚忙碌的样子,时常让坐在餐桌前悠闲喝茶的她会心一笑。“如果是一个没有交流的厨房,你会少去很多和家人分享亲密时光的机会。”逯薇说。

多年從事地产家居方面的工作,逯薇也见过了太多的“反面案例”。她工作中遇到过各种各样的厨房——从亮闪闪崭新完工的,到已经使用多年、陈旧且一地鸡毛的,她发现其中很多都是封闭而孤立的。“厨房里干不同事情的人、厨房里和厨房外的人,大家都是背靠背的。”逯薇一语道破她认为的问题所在。

“几万年前,当我们的祖先生活在山洞里,厨房还是以一堆火的形式出现时,人们是面对面的。为什么随着社会的进步,厨房越来越大、设施越来越齐全,使用它的人却变成了背靠背?”在多年对于居住的持续研究中,逯薇还留意到一个有趣的问题:“水”已经替代千百年来的“火”, 成为如今这个文明社会厨房的中心。换句话说,水槽早就远远超过灶台,成为厨房中最高频使用的存在。

“有效交流性的建立,首先要从救水槽开始。”逯薇这样的想法,也源于水槽多年来的呆板和一成不变的地位。

“在建筑学定义之下,无论你是建筑师还是设计师,所有人在入行的时候,师父都会跟他说水槽宜位于窗下,到今天你打开住宅设计规范,水槽在厨房这个位置的描述依然宜位于窗下,但是这个规范是什么时候定的?我查到最早的规范来自1979年。已经过去了40多年,我们依然在按照老规范。难道不可以改变一下吗?”带着这样的想法,《小家大变局》中那个以逯薇自己为原型——身材纤瘦、留着干练短发、样子可爱但脾气火爆的卡通形象出场了。对于那些生活中屡见不鲜的反智布局,她不是皱起眉头手举写“No ”的牌子毫不留情地批判,就是干脆抄起大锤痛快地拆而后快,这形象就像一个试图打破固执又让人无可奈何的旧秩序,建立居住理想国的卫道士。