近代演剧的横流:富连成的兴衰嬗递与民国北京剧坛的生态变迁*

——以1939年富社“南下”之行为中心的剧史探询

2022-06-27浦晗

浦晗

(宜春学院 文传学院,江西 宜春 336000)

谈及近代中国影响最大的戏曲经营演出团体,富连成社无疑是剧史中难以忽视的重要篇章。作为开办时间最长的京剧科班,富连成不仅保存、整理,还排演了大量优秀的京剧剧目,为非物质文化遗产的传承作出了杰出的贡献。更重要的是,在其长达四十四年的办学历程中,富连成培养了难以计数的京剧表演人才,从市场化的角度、以专业性学校科班的模式为古典戏曲的传承搭建了近代化的津梁,成为现代戏曲教育之嚆矢。

富连成社创办与发展的历史过程,一直是现今学界研究的重点。对于初创期的筚路蓝缕、历史的分期,以及1930年代中叶之后的衰落,相关史料的整理与爬梳已较为齐备。①而随着学术视野的扩展,富连成的教育模式与经营策略,也逐渐成为学界讨论的焦点。越来越多的学者开始从富社的组织运营机制与师资管理方式中探索当代戏曲教育、演出的路径。②

但需要注意的是,富连成从创始到鼎盛,再到衰落,经历了漫长的过程,其间戏班的教演模式与经营理念并非是固定划一的,一些关键的节点往往在整体式的史论阐述与方法论建构中被忽视了。实际上,关于富连成本身的史述亦是充满矛盾、“断裂”与“变奏”的。比如1939年的“南下”巡演,以及其后的“衰落”和“中兴”,其实都是以“非模块化”的方式呈现于现代剧史之中,诸多与“现代戏剧”相关的细节要素在其间得以串联,这些内容既在内向本体的微观中演示了其发展的历程,尤其是一些重要决策背后的真实动因,亦在外向环境的中观层面反映了民国中后期北平剧坛的演剧生态。

一、“戏重于角”与“管事制度”:现代化的理念制度优势与剧坛制高点的占据

传统戏曲之所以能在千年的文化迁延中始终不衰地保持着演出生命力,一方面当然源于自身作为高度综合性舞台艺术的感染力,另一方面则不能不归功于演出人才高速不断的新陈代谢。中国曲艺人才的培育早在8世纪即已形成了严密的集团组织,自唐高宗设教坊、唐玄宗立梨园以降,这条宫廷曲艺教习的路线基本被之后的王朝所沿袭,宋元教坊、明教坊司、清南府和升平署,虽然具体职能各有差异,但对于艺术人才的培养大体是一脉相承的。

宫廷的艺术教习为戏曲的发展提供了官方的文化支撑和阐释依据,但是就艺术源流的本质而言,传统戏曲是根植于民间的艺术形式,因此在其日常的演出过程中,民间的授艺活动无疑承担着戏曲人才培育的主体任务。由于民间戏曲组织的零散与市井性特征,其间的技艺培养以小型手工作坊式的师徒口口相传为主要方式。从16世纪江南一些昆剧戏中出现的“以大带小”“以班带班”的形式,到乾隆朝“徽班进京”后,京城娱乐业中滋生出的“私寓”,尽管浸渍了浓重的作坊性质与情色风味,但也在百余年的时间中输送了诸多优秀的伶人。[1]311-316可是当近代戏曲艺术,尤其是京剧愈发兴盛,这些非专业甚至畸形的模式就渐渐无法满足大众欣赏的需要了,科班作为专业的戏曲教育与人才培育机构应运而生。

以乾嘉年间的庆升平、庆和成、永成、吉立四班创建为伊始,从道光年间的崇祝班、双奎社,咸同年间的双庆、椿寿堂、四喜班,至光绪年间的荣椿堂、小福寿和喜连成,再到民国初年的三乐、斌庆、福清等,北平科班的创办如鳞鳞相接。③这些科班将习艺与演出相结合,按科介招生,以行当分类,配备明确的规章制度与专职教师,将各人的专长技术教授生徒,传统师徒相承的模式开始向现代艺校的方向演进。

但值得注意的是,随着时间的推移,尤其是在步入20世纪之后,诸多科班仅存在一年或数年便多因经营不善或内部分歧宣告解散,在时代巨轮的转动下,渐渐湮没在了近代戏曲史的尘埃中,富连成几乎成为北平硕果仅存的科班组织。现在的戏曲史研究对这一情况进行回顾时,多会从其平价经营的方式以及完善的培养模式着手探究其生存之道,但其中最根本的原因还是在于富连成的主动求变,具体表现为对现代艺术教育与运营理念的接纳。富连成的人才培养制度对京剧文化传承以及现代戏曲教育的贡献,前人多有论述,无须赘言,但有一个关键点却在以往研究中经常被忽视,它不仅是富连成人才教育的指导思想,亦是贯穿整个演出经营活动始终的理念,那就是“戏重于角”。

就从人才招生至技艺传授完成这一过程的实际情况而言,富连成社其实保留了很多旧时戏班的规制。无论是熟人推荐的“圈子化”招录、对武戏等动作训练的重视,还是近乎严苛的薪酬管理规章,从中我们都能看见“旧制”的影响。著名京剧老生演员马连良曾回忆年少时加入富社的情境:“无论内外行之弟子,欲入富连成科班习艺前必须先有人介绍,再经各教授审查其资质,有误学戏之资格,倘有可造之资,则由社中与其家长订立契约,并须有妥善保人为其保证,并与其家长共同签名画押。”而关于契约的内容,据其描述,细则如下:

今将某某某,年若干岁,志愿投于某某名下为徒,习学梨园生计,言明七年为满,凡于期限内,所得银钱,俱某某某师享受,无故禁止回家,亦不准中途退学,否则由中保人承管,倘有天灾疾病,各由天命。如遇私逃等情,须两家寻找,年满谢师,但凭天良,恐口无凭,立字为证。立关书人某某某画押。某年某月某日吉立。[2]3

我们从这段入社与签订契约的内容可以看出,从入社的介绍,到契约的签订,再到学艺期间所得收入上交其师,都附着了浓重的旧时传统。但一旦入社,教师即会根据学生的情况,一视同仁地从基本功开始对其进行严格训练,并设立“识字班”传授文学文化常识,关注学生基本素质的培养。教师会在之后一定期限内,考察该生是否有学戏的天赋,若不适合此行,则会及时进行分流,以免贻误终身。[3]6-9

而无论是在“坐科”期间还是“出科”以后,富连成社都会尽可能保障每一位学生的舞台实习与演出机会。所有学生一律平等,不会因专捧某角而养成“台柱制度”,且每一学生须文武两兼,不以“所谓主角”制度,“使学生文武偏废,致无大成”。其后为了进一步解决“新生缺少发展机会”的问题,富连成社更是制定了“大小班”分演制度,在班生专演日场,出班生演夜场。“戏重于角”的培养与演出理念,不仅从制度上保证了人才的全面发展,最大限度地调动了新生的积极性,“个个摩拳擦掌,跃跃欲试”[4]18-19,更在实际排演过程中保证了每一出戏的舞台演出质量。北平的观众在谈及富连成科班的特点时也多会特别提及:“任何一出戏,都不用一个乏角,完全以搭配齐整,演出生动为主。富连成的戏,出出都有一看的价值,自开场起至大轴止,没有过高过低之嫌。”[5]3

正是“重戏不重角”的教演态度,使富连成在当时的观众群体中收获了“纯以戏为号召,非以角为号召”[6]62的名誉标签,配合低廉的演出票价,助其牢牢占据了民初的北京市场。

除了不断更新培养与演出理念外,富连成社在组织系统上还表现出对现代运营模式的吸收。以往戏班都采取家族式的混合制,这种制度虽然降低了行政成本,便捷了内部的信息沟通,但也很容易因为家族的分歧和非专业的管理使得团体精神散漫,以致最后工作混乱,事业不振。

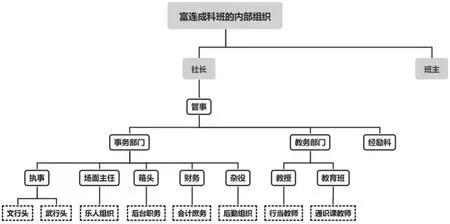

与其他剧团和科班相比,富连成虽然在制度上同样不能完全脱离旧时戏班的班主制管理方式,但在运营体系上却已经出现了鲜明的类似现代经理人特征的“管事制度”。根据现有资料和文献记载,其组织系统详情如图1所示。

图1 富连成科班内部组织关系图④

班主如同公司的股东一样,担负社中的财政供给,享受营业盈余,而社中一切行政事务则由社长主持,他就相当于公司的经理,并设有管事(副社长)辅助决策。管事下设事务部门与教务部门,分别负责科班的行政与教学工作。前者再分设执事、场面主任、杂役、会记庶务等岗位,负责班级管理、戏台分工、财务以及后勤等各类事物;后者则分行当教师与通识课教师,分别教授学生专业技艺和文化常识。此外还另设经励科,直接由社长管理,负责传达、交涉等秘书工作。

这样的组织架构已经具备了现代股东制学校的基本要素,以经理人(管事)为中心将科班的事务进行科学细化,并明确各岗位的具体职责,这无疑在很大程度上保证了整个团队机制的高效运行。

富连成初建至发展的前二十年,适逢北京京剧演剧的高速发展期,稳定的政局保障了经济的平稳增长,进而刺激了市民的娱乐性消费。而北京作为新文化运动的中心,裹挟了戏剧改良的余热与国剧运动的声浪,这一切都为京剧的“热点消费”创造了条件。新戏、老戏、本戏、合作戏聚集一堂,上到政商精英的堂会戏班,下到市井百姓的茶馆观剧,演出活动举办次数之多,参与阶层之广皆前所未有。[7]253-254而明显的制度优势,则为富连成的人才训练和商业演出提供了巨大的支撑动力,使得其在民国初期北京戏曲市场的竞争中抢占了制高点,在20世纪的前30年中几乎立于不败之地。

二、从“不愿离平”到“沪上献艺”:“南下”之行的前后龃龉与“本地化”运营的内在矛盾

1930年代的前后几年,是富连成社发展的鼎盛时期,无论是师资人才的规模,还是演出的票房号召力,在当时皆可说一时风头无二,诸多商业报刊都以专文记录富连成科班曾经的盛景。刊载于《天津商报画刊》上的一篇题为《记富连成科班》的文章如此描绘:

北平各戏园,前数日均因酷暑,名伶不常出台,稍形落寞,而富连成科班,乃更为时代之骄子,每演必满座,其号召力之大,乃驾乎一班名伶之上。本月2日星期二晚,该班演二本四进士,乃详梅寺各剧,报纸广告大登“虽下大雨,亦不回戏”可知其力量之雄健矣。[8]2

不管是酷暑难耐的夏日,抑或是倾盆如注的雨夜,只要有富连成科班出现的剧场和茶楼内必然是人头攒动。其演出的主要场地广和楼设施简陋,观众要“面对面地坐在不满三寸宽的长板凳上”,“看一天戏,直比做一天苦工还要觉得累”。但演出的火爆程度丝毫未减,“天天卖满堂,去的稍晚,就有向隅之叹”,甚至“越是闹天气漏雨,人事越拥挤不开,有的占不到好位子,坐在漏水的地方,还得把雨伞撑起来”。[9]2

可以说,1930年代初的富连成以“时代骄子”的身份矗立于北平剧坛,其他戏班与之相比只能是“稍形落寞”。正是出于这般巨大的市场影响力,来自各地剧院的演出邀约接踵而至,天津、长沙、哈尔滨、保定等各大中小城市都有富连成巡演的足迹。但在这些外埠演出中,有一次演出活动相比其他却显得有些特别,这便是1939年的“南下沪上”之行。就演出活动的本身而言,豪华的演员阵容、成功的舞台表演,以及之后观众热烈的反响,无一不体现了“第一科班”在业界的巨大影响力,与其他的外埠演出好像并无二致。但在富连成的发展历程中,这趟“南下”之行却是一个非常重要的节点,反映了诸多剧场之外的内容。

虽然从结果论的角度反推,黄金剧院的演出最终取得的效果是非凡的,可回到邀演的起点,其实中间出现了非常多的波折。富连成一向将“薄利多销”作为自己的经营理念,在北平本地的广和楼演出时,票价仅为十二枚铜板,加上其他茶点开销,普通观众带足二十枚铜板足以富裕地看一整场戏了。[10]178但如果外出表演,其报价却高得离谱。1936年,沪上著名剧场经理人孙兰亭北上与富连成接洽,希望其赴沪演出,据当时的资料记载,科班负责人给出的价格是“每天须包银一千三百元,连旅费在内,一个月共为五万八千元”,这一数目远远超过其时“北伶南下”的最高纪录,致使业界“一致咋舌”。天价演出费不仅使得这次接洽最终失败,更引起了非议,有些业内人士甚至直指李世芳等名伶“奇货可居,要挟巨价”[11]14。

但在天价演出费用的背后,实则有富连成不得已之苦衷。除却团队外出的庞大开支外,其中最重要的一点原因是戏班“本地化”的经营方式——不愿长时间离开北京。由于名声在外,在给予票房保证的同时,富连成亦承担了巨大的压力,“唱得好应该,唱得不好倒霉”,而在北平演出,每月的营收却相当平稳可观,“可余二三千元,足够社中开支”,这使得整个科班缺乏外出献艺的动力。此外更重要的一个因素,是戏曲专科学校的崛起已经严重威胁到了富连成在北京戏剧市场的地位。

这所由著名教育家李石曾利用法国政府退还的庚子赔款发起创办的中国近代第一所戏曲表演院校⑤,在培养理念上充分吸收了西方现代学校的教育方式,坚持智育、德育、体育三者并重,以培养适合时代之戏剧人才为定位。在现代的学校机制与先进理念的加持之下,戏曲学校在1930年建立后便迅速发展,先后培养出了三百多位京剧方面的毕业生,其中不乏王金璐、李玉茹、侯玉兰等杰出的京剧表演艺术家。而关于戏校与富连成的“对垒”在1930年代后便“喧嚣尘上”,根据当时的舆情同时结合实际情况,二者具体对比情况如下表所示:

表1 富连成与北平戏曲专科学校各方面对比情况⑥

?

我们从上表可以看出,虽然成立的时间较晚,在技艺训练方面还较为生疏与薄弱,但是北平戏曲专科学校在很多方面相比富连成却已经占据“上风”,逐渐与富社形成分庭抗礼之势。而其后文林社等新兴科班的出现,更使得北平戏曲市场的竞争愈发激烈。虽然富社依然是当时业界执牛耳者,但“若离平远游,惟恐日久人心散,一般富社忠实捧客,渐入戏校,则将来上座方面,要受重大打击”,因此“富连成屡以巨大包银吓退接洽者,暗地里实在是为地盘问题”,北平戏剧演出市场一家独大的岁月已然一去不复返。[12]9

尽管这一次双方的接洽并不顺利,但三年后的1939年,富连成还是决定“南下沪上”,“全班出动”在南京、上海、杭州等江南各地巡回演出⑦,全体艺员五十余人由叶盛章、叶盛兰领导,茹富兰、李世霖、韩盛信、李盛佐、叶世长、马世啸等当家名伶亦“倾巢而出”,规模在其外埠演出中可谓空前,有人因此将之戏称为“富连成乔迁之喜”。[13]17-19这次“南下”之行使富连成的名声响彻沪上,在正式出演于黄金大剧院之前,富连成“南下”的消息就占据了上海媒体的热点,各大小报刊争相报道,票价更是高达四元一张,这比富社在北平广和楼的单场价格足足翻了几十倍。演出当天的场面更是火爆异常,一时有“黄金的富连成”之说。[14]1

但从另一方面来看,这一次举家“南下”的演出活动,似乎与科班最初“本地化”的运营理念是矛盾的,可若深究其原因,这次“沪上献艺”却同之前的“不愿离平”一样,是不得已而为之的举动。而这次成功的“南下”巡演,亦引出了富连成科班发展历程中另一个重要且至今充满谜团的阶段——“衰落”与“复兴”。

三、盛景之下的“困境”:市场生态恶化中的“内忧外患”与第一科班的“落幕”

谈及富连成的“衰落”,当前学界多以1937年为临界点,将其原因归结于抗战的全面爆发而导致的时局动乱以及戏曲市场的萎缩。但若将“衰落”作为一个过程来看的话,其背后的细节却是非常复杂的。

在名动沪上前的1939年,富连成也迎来了自己的立社三十五周年。为了纪念创建人叶春善,全社上下决定于十一月二十九日在北平新新大戏院演出庆祝戏,但由于五科(喜、连、富、盛、世)人才过盛,一日唱不开,最后决定分两日演唱,出科学生唱前场,坐科学生唱后场,由马连良、谭富英各主一晚。《十日戏剧》连续两期以专栏的形式报道了“庆祝戏”的演出场面:

一时新新门首,车水马龙,人山人海,盛况空前,末到开锣即已上下客满,虽两廊亦站满无隙,伶界到者亦众,上海黄金大戏院约角人马治中君亦在座。散戏后新新门口挤得水泄不通,检视时计,又是午夜两点多钟了。[15]17

据相关资料记载,这两晚的戏码皆卖出了一千五百人以上的票房,“新新院中,为之满起满坐,其盛况为任何义务戏所不及”。可以说,1939年是富连成满载辉煌与收获的一年,但是,在盛景的背后,却深藏着下行的隐忧。

在全社上下如火如荼地筹备“三十五周年庆”之时,戏班的“挑梁”叶盛章因“练习奇绝的纵跳等惊险技工”,足伤严重,“几成残疾”。[16]1虽然经过月余的修养,足伤基本痊愈,但叶氏由于身体虚弱依然休息了数月之久,叶氏的长时间“缺席”直接导致“大班出演之消息沉沉,似已无形告散矣”[17]14。叶盛章的足伤为富连成的演出蒙上了一层阴影,并作为导火索,揭开了科班内部深埋多年的隐患。

富连成科班始终以“造就人才”“不私一钱”为立社宗旨,[18]8-11尽可能地确保每个学生有戏可演、成才发展,甚至学员在出科之后,若因“无人提携”“无特殊之技艺”等原因难以在别处搭班,依然可以在社中服务,按技艺的优劣获得相应的酬劳,《半月剧刊》曾公布一份《富连成学生每日薪金调查表》,按照表中的内容,每逢夜戏时,科班每位学生次日可领两份薪金,收入从九十枚到四百四十枚不等。[19]15-16这种“回班”的方式确实在很大程度上保证了学生的技艺训练与日常营生,但不断扩充的体量也给科班的经营带来了巨大的压力。

这一压力首先表现在最基本的生活物资——粮食短缺这一问题上。富社盛大的“三十五周年庆”,表面上是为庆祝和纪念而演出,但实际上却是因为“金秋生活日涨,富社以二百之口,物资艰难”,“于是遂有筹备演戏之举”。[20]12随着科班人数的增长,师生口粮短缺的问题逐渐显现,并随着时局的恶化愈发严峻。在一次献艺上海天蚕剧院时,剧院经理便透露说“富连成的粮食问题已经相当严重”,“每天单是以米款一项而论,几达三千元之谱”,甚至最后科班管理者不得不以向保甲办事处报户口的方式多争取一些“户口米”,从而减轻口粮的压力。[21]1

而庞大的人员体量在口粮压力之外,亦带来了与日俱增的管理难度。虽然富连成的内部组织采用了现代经理人式的管理模式,但其本质上依然是股东制的家族企业,在运营中产生内部纠纷在所难免。而科班的师徒制与现代企业的合同雇佣制毕竟有所区别,因此在内部矛盾积累的过程中,这就不可避免地造成了恶性的人才流失。早在1930年代初,社中就因一起“内幕纠纷”,出现了“多数台柱离社”的情况,其中有著名须生李盛藻、当家花旦刘盛莲。[22]1这些出自富社的名伶“俯就搭班组班”,与“母班”对峙,“名角”与“人才”的流失,在富连成与戏曲学校竞争日益激烈之时,犹如釜底抽薪。在富社开展三十五周年庆祝活动之后不久,一篇题为《富连成之大小班》的文章在提及富连成近况时写道:

富连成营业日衰……大班因充实内容起见,请叶四回科,担任大梁。小班由学生维持,前此据报载从此不聘骆连翔沈富贵等为教师及演员,内幕极端复杂,顷庸报又有叶盛茂在科不安分及请求提高待遇等情形,十分显出富社颓废不振情形,更以号召乏力,又增添“欧阳德”若干本,纵能维持亦决非长局。[23]6

虽然报纸的内容不可全信,但文中提到的人才流失、缺乏号召力、内部矛盾复杂等问题,的确已经导致科班“营业日衰”。而就在危机不断向富连成袭来之际,北京剧坛的风尚也在悄悄改变。

北京作为京剧的发源地,一直被业界视为“旧剧”的大本营,当地戏班的表演风格一直偏向板正传统,形成了独特的“京派”风格。但随着戏班流动与艺术交流的频繁,已经发展成熟的海派京剧潜入了北京的京剧市场并大行其道,大胆的演出风格、偏向现实的表现方式和华丽的舞美布景,无不使北平的观众眼前一亮。在1930年代末,海派京剧已经在北平的戏剧演出市场站稳脚跟。鸣春社、荣春社等多家北平本地的戏班为了迎合观众亦先后唱演海派。到了1940年代初期,北京的剧坛一度被强调排场的“彩头戏”所充斥,“致使演老戏之伶人无立足之地”[24]10。

富连成作为北京历史最悠久的科班之一,在学员的培养过程中极其注重基本功法的锻炼,“不为虚荣心所累,事事惟脚踏实地做法,无急功近利之思”,因而历来以“重规矩”享誉剧坛,观众称听其戏使“嗜戏者大可以过瘾,学戏者足以取法,以资借镜”。[6]62在海派风格称霸北京剧坛时,富连成依旧坚持着自己的传统风格,“不为新潮流陋风之所化,为提倡旧剧脚本,稳固学生根基,不趋海派之无理取闹,力矫一切邪风秽流,所谓戏界中流砥柱,无一事合乎潮流,乃竟适乎潮流也”[25]2。实为当时北平京剧界的一股清流。

但是在海派大潮的冲击下,尤其是在北平科班与剧团纷纷改唱海派的氛围中,富连成的演出票房还是受到了不小的冲击。为了适应观众审美风尚的变化,富社也曾试图“改变”,部分向海派京剧转型,并一度尝试通过参演《三岔口》《西游记》《巧连环》等戏曲电影进行转型,但终因风格的差异与不搭,多数观众并不买单,一些老观众更是直接严厉地指责说:“这些都失了旧戏的真义,而是旧戏中不应需要的玩意。”[26]13

伴随北京剧坛审美风尚一同变化的,还有不断恶化的市场生态。北京成为特别市后,市政任务日渐繁重,这导致行政开销巨大,因此北京当局不断调整包括戏剧演出在内的娱乐业的“税捐”。尤其是在1935年《北平市娱乐捐征收章程》颁布后,面向顾客的征税大幅提升,这变向加重了戏剧业的负担。[27]227-228与此同时,由“名角挑班制”⑧引发的扎堆演戏现象,在1937年抗战全面爆发后更是变本加厉,极大地影响了北京戏曲人才的培养与演剧市场的良性发展,以至于最后“发祥区的北平,减低座价,再演双出,上座还是异常清淡”。而进入1940年代之后,北京政府针对戏剧演出行业的严格的限价政策接踵而至,加之一些非市场化的“底包操纵”,导致“小班不敢唱,大班触不起”。[28]3北平商演状况的日趋严峻,最终使得富连成不得不下定决心举家“南下”巡演。虽然面临“内忧外患”的困境,但凭借多年积累的“人气”和源源不断的人才产出,富连成原本还是可以凭借策略的调整基本维持生活,但一场突如其来的“回禄之祸”却最终带走了一切。

1942年中秋节前夕,北京鲜鱼口内长春堂突然起火,火势异常迅猛,位于堂口附近的华乐戏院亦霎时被火海吞没,待大火褪去,“华乐前后计房一百一十六间,现只存前面楼房十间,共烧去一百零六间”。而华乐园是富连成科班的常驻演出场地,其内存放了戏班几乎所有的戏箱和机关布景,总价值昂贵。“富连成全部戏箱葬送火海,机关布景,付之一炬,无二十万巨款,则难以恢复!”大火焚毁了社中总计二十万的演出设备,这直接导致演出活动停滞。此时正逢中秋节令,是演出旺季,大火造成的间接损失难以估量,富连成从此“元气大伤”。

在经历了这场“无端之灾”后,富连成的发展前景与全社数百人的未来生计皆被推入了未知的深渊。“一百余孩童,每日食量,更成问题。按富社计师生杂役,总有二百人之众,当此米珠薪桂之时,日无三百元不能维持现状;此种开支,实在可观,即或储有少数基金,亦非长久之计。”[29]19

设备和资金的严重缺乏极大地制约了科班的发展。随着头牌武丑张椿华离社去沪以及叶氏兄弟的“分家”,叶龙章辞去社长,富连成一度酝酿易主。虽然最后因为叶荫章的反对未能达成,[30]15但科班已经处于分崩离析的边缘,“既没有教师负责教戏,同时学生也都自由行动,无人约束”[31]15。虽然之后叶荫章暂时接任了社长一职,叶盛章、叶盛兰等人也试图重整富连成,意欲采取一般学校的形式恢复富连成的建制,表现出了强烈的“复兴”意愿,但“三年前在北平华乐戏院惨遭回禄以来,因全部戏箱悉被焚毁,迄今尚未能全部恢复”[32]9,一切努力在硬件条件的匮乏下好似杯水车薪,代表着“旧戏”余绪的富连成终于也随着一个旧时代的翻页,缓缓地落下了帷幕。

结语:富连成与中国戏剧教演文化的近代转型

米歇尔·福柯曾将历史的“场所”描述为“一个无时间性的矩形”,“存在物在该矩形中被剥夺了所有的评论、所有无所不包的语言,从而一个接一个地呈现出来”。[33]136富连成的历史同样是一个“矩形”,当我们以线性的史述将其四十四年的历史全盘托出时,附着其中的部分“存在物”即被架空,需要以“点”的方式被重新提出,从而在纵与横的历史坐标中重构富社的“兴”与“衰”。

富连成科班凭借师生过硬的舞台基本功与优质的人才产出屹立于剧坛近半个世纪之久,而支撑这一状态的,是科班对于传统艺术的坚守、学校式的培养模式,以及现代化的组织管理体系。其时恰逢北京戏剧市场蓬勃发展,明显的制度与理念优势将富连成科班逐步推向巅峰,使其不仅雄踞北京剧场,更在全国范围内拥有了巨大的号召力。

但在步入1930年代后半叶之后,表面的盛景已难以掩盖科班逐渐没落的现实。对于富连成这一历史悠久、人才济济的科班组织而言,它的衰败并不是一蹴而就的瞬间,而是一个复杂的过程,是众多因素交织引发的“质变”。原因有时局的紧张,更有内部的矛盾,甚至有意想不到的无端之祸,而北京戏剧演出风尚与市场生态的变革亦在其中扮演了重要的角色。1939年的“南下”巡演即是其转型过程中典型的临界表征,演出的始末既展现了科班前期的市场号召力,也表露了其“本地化”经营理念的动因与矛盾。

以此视之,富连成社的兴衰,不仅是其自身发展衍化的历史,亦是近代科班演剧的变迁史,同时还是民国时期北京乃至全国京剧市场生态的微缩投影,它烙印了传统戏剧从“古”至“今”的沙痕,也揭橥了近代戏剧文化的转型与分蘖。从这一维度而言,对于富连成社的研究,还有更多值得探寻的细节。

① 对富连成的研究始于1933年唐伯弢的《富连成三十年史》( 艺术出版社筹备处),此书记载了富连成在1932年之前的情况,是了解富连成早期基本情况的一手资料。之后包缉庭《京剧的摇篮·富连成》(山西人民出版社,2008年)、 姜斯轶《京剧“第一科班” 富连成社研究》(中国人民大学出版社,2016年)等著作从人物、转型等各方面系统地论述了富连成的发展历史,有相当的史料与学术价值。

② 高文超《从〈北洋画报〉看富连成演出与经营之道》(《戏剧文学》,2019年第8期)、王廷信《富连成戏曲教育的再思考》(《东南大学学报》,2019年第2期)是此类研究的代表性成果。

③ 根据《中国戏曲志·北京卷》的记载,从咸同至民国时期活跃于北平的科班多达53个。

④ 此图根据《中国戏班史》(学苑出版社,2003年)、《值得我们注意的富连成社》(《半月戏剧》,1937年第3期)等文献资料中的相关内容绘制而成。

⑤ 李石曾最初创办了中华戏曲音乐院,音乐院下设中华戏曲专科学校,专门培养戏曲表演人才,由张煜瀛于1930年在北平创办,始名北平戏曲专科学校,次年7月改称中华戏曲专科学校。详见《中国戏曲音乐院戏曲学校纪要》,《胜利之声》,1937年第3期。

⑥ 此表根据《旧剧艺人的诞生地:北平戏曲学校富连成科班》(《时代》,1935年第12期)、《记故都对垒中之戏曲学校与富连成社》(《戏剧旬刊》,1936年第19期)等资料编制而成。

⑦ 原本富社计划先在天蚕剧院演出,但后来因赵如泉捷足先登,所以临时改变方针,先在南京福利大戏院演唱月余,然后来沪。同时杭州方面,也有人同该班接洽,聘往演唱。参见未央《富连成南下之谜》,《星华》,1936年第23期。

⑧ 所谓“名角挑班制”,是指一个戏班只围绕一两个名角运转,这造成了“满街出台柱,到处找配角”的畸形现象,从1938至1941年,此类戏班多达数十个,这一风气加剧了戏班内部人员的浮躁,成为最终“散班”的导火索。参见愚翁《怎样才能挽救现在平剧的危机》,《戏剧旬刊》,1936年第12期。