未终结的故事

—— 以乌尔王陵大里拉琴与马王堆套棺为例论拟人的图像①

2022-06-24杨东谕北京语言大学艺术学院北京100083

杨东谕(北京语言大学 艺术学院,北京 100083)

一、引 言

当下的日常生活中,各种拟人化的形象随处可见,如各大品牌相继推出了拟人的卡通形象代言,奥运会的拟人吉祥物,迪士尼《疯狂动物城》这类拟人的动画电影,还涉及插画、广告与视觉设计等领域。这些拟人化的形象十分易于引发人们的亲切共感,因而被人们快速地接受并适应,成为当下接受度最高、传播度最广的一种艺术表现形式。本文将以早期的中西方拟人图像作为切入点,探寻总结艺术中的“拟人”是如何发生、怎样发生,之后在中西艺术史中又是如何发展嬗变并延续至今,“拟人”作为一种艺术表现形式在当下艺术现状中能提供怎样的思考。

二、“拟人”释义——术语辨析

1.中英文中的“拟人”

在日常生活中谈论“拟人”,往往是指其作为一种修辞方式,即将人的形态、思想、情感、行为、本质与特征等之于非人对象。在中文语境中的“拟人”却不仅于此。《说文解字》中提到:“拟,度也”,“度”即推测、揣度。《古汉语词典》中又将“拟”的含义细分为两类,一作比拟,另一作模拟。那么“拟人”在中文里的意思,便可理解为在对人的认识与了解的基础上,比拟为人,模拟为人。如,屈子《九歌》中的“湘君”与“东君”,即是湘水与太阳的拟人形象;庄子不仅将动物拟人,更将无生命的物以及“理”与“道”等抽象的概念以拟人化的方式诉诸寓言;苏轼的“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”等拟人诗句;“狐假虎威”“莺歌燕舞”“花容月貌”等拟人成语。

而在英文语境中的“拟人”又有另一番释义。首先对应中文“拟人”一词的英文单词就有“anthropomorphism”和“personification”。从英语词源学上来区别,“anthropomorphism”是来自于希腊语ánthrōpos(ἄνθρωπος,“人”)和morphē(μορφή,“形式”)的组合词,即“人的形式”。《牛津字典》第一版中将其定义为“是人类的特质、情感或意图对非人类实体的归因。”它也被认为是人类心理学的先天趋势。常常作为人类学、心理学及文学上的专用术语翻译成“拟人论”或“拟人说”,其在宗教学与神学中也有十分重要的地位。“personification”则作为“personify”的动词名词化,源于古希腊修辞术语“prosopopoeia”。“prosopopoeia”在古典修辞中是一种拟人或模仿,最早指的是在话语中引入一个不在场的或想象出来的虚构的“人”的修辞方式。第一位运用“prosopopoeia”的修辞学作家是公元前300年前后的古希腊演辩家、哲学家德米特里(Demetrius of Phalerum),在荷马以后便在修辞学与文学中广泛应用。罗马帝国雄辩家、修辞家昆提利安(Quintilian)对其进行了全面介绍,并列出了一般“拟人化”的分类法。作为一种艺术手段与修辞方法,通常也翻译作“拟人化”或“人格化”。这两个词都赋予非人事物以人的特质,根本区别在于“anthropomorphism”会将非人事物从物理上转化为人的形式,像人一样运行,即“anthropomorphism”的本意是讨论人,只是借用了非人事物作为载体,像是《伊索寓言》与中世纪时期的拟人动物寓言,又或是现代荧幕中的米老鼠、唐老鸭等卡通形象;而“personification”并不要求物理上的人的形式,更强调赋予人的思想、精神、意图、品格、美德等内在特质,贡布里希在《象征的图像—象征的哲学及其对艺术的影响》一文中使用的就是“personification”一词,并指出“拟人(personification)的倾向深深地扎根于西方人的心里”。

比较中英文语境中的“拟人”释义,不难发现两者之间存在着一定的相似性,同时也存在着相似性背后的一些差异。故下文中有特指的将逐一标出以明确所指。

2.“拟人”的应用范围及其功能

“拟人”是哲学、美学、心理学、文学、美术等学科的共享概念。究其起源,可向哲学与美学领域追溯梳理。

哲学美学的“拟人”侧重纵向的积累,其历史悠久,最早可追溯至古希腊宗教中的“神人同形同性(anthropomorphism)”学说,即“神类似于人类”,以人的内在与外在为依据来创造神,古希腊诸神正是这样一种“拟人神(anthropomorphic gods)”,在公元前8世纪《荷马史诗》中被强调与大量运用;中国古代创世神话或印度宗教诸神同样也是“拟人神”。而公元前5世纪的色诺芬尼(Xenophanes)是首个批判性探讨“拟人论(Anthropomorphism)”的古希腊哲学家,他指出神的拟人化表现总是揭示出更多关于创造神的人,而并非揭示了神的存在,他认为神与自然是一回事,即现在所说的“泛神论(Pantheism)”。19世纪的德国哲学家黑格尔(G.W.F.Hegel)则认为,希腊的拟人化宗教代表着对动物形态的神灵崇拜的一种改进,并且认为基督教不仅将神假定为一种人的形式,而且耶稣基督既是完全的人又是完全的神,从而使拟人化的概念走向成熟。与“拟人论”相关的哲学美学还有“泛灵论(Animism)”“移情论(Einfühlung)”等,经由蔡元培、宗白华、朱光潜等人介绍普及后才在国内有所发展创造。虽然与“拟人论”相关的这些理论与我国传统哲学诸如庄子的天道说、王阳明的“良知”、《奥义书》中的“梵”等有相似之处,但在根本上是不同的;“道、良知、梵都不具备‘神’的本质和‘神’的特性,分别属于不同的文化,不能把它们等同看待”。也就是说,“拟人论(anthropomorphism)”是西方特有的美学体系。

心理学的“拟人”则更体现在横向的丰富性中。其中比较重要的是心理学家尼古拉斯·埃普莱(Nicholas Epley)、亚当·韦兹(Adam Waytz)及他的同事们创造的一种拟人化的三因素理论(A three-factor theory of anthropomorphism),即:1.诱发主体知识(Elicited agent knowledge),拟人化(anthropomorphism)的主要认知决定因素是人类(特别是自我)知识被激发或被激活的程度。拟人化通过使用关于自我或“人”的概念的现有知识来推断一个相对未知的非人主体,因此,增加此知识的可及性和适用性(accessibility and applicability)的因素也会增加拟人化。2.效能动机(Effectance motivation),这是成为有社交能力的主体的基本动机。人类对生存的外部环境需要一种确定感、可预测性以及掌握与理解,当面对日常那些难以理解的因素时,人类倾向用一种非常熟悉(关于自我或他人)的概念能帮助其更容易地认识与理解,即拟人化的方式。3.社会性动机(Sociality motivation),人类需要社会联系,否则可能会导致其寻求拟人化的主体来弥补社会联系的缺失。这一理论从本体与本体所处关系出发,揭示了拟人的心理根源与机制,也就是说,拟人是我们的一种“需要”,是帮助我们认识理解陌生对象的“熟悉”的概念与方式,拟人的产生与我们自身的知识、经验、感受等有关。转化到艺术接受中来理解,与拟人密切相关的便是“移情”,蔡元培在《美学通论》中提道:“我们回溯到根本上的我,就是万物皆我一体。无论何种对象,我都可以游神其中,而重见我本来的面目,就可以引起一种美的感情,这是美学上感情移入的理论。这种理论,与古代拟人论(Anthropomorphismus)的世界观,也是相通的。因为我们要了解全世界,只要从我们自身上去体会就足够了。”也即是说,拟人作为一种艺术表现形式更因于观众的内在需要,由此也可推论拟人能够基于人类的普遍心理共性,提供一个跨民族的文化理解与艺术接受视角。

文学的“拟人”作为修辞方式的一种,在古典修辞中是一种“修辞格”,具体来讲是一种转义手法,即性质与意义的转化,如动物拟人、概念拟人,因而又可被认为是隐喻的一种,有时还可称为“移情”或“通感”。但是,“拟人”可以包含“移情”,却不等同于“移情”。“移情”是物我同一,彼此相融的状态,“拟人”则只是“使宇宙万物生命化,而物我未必同一”。例如,诗人移情于物,有时采用拟人的手法以增加诗歌动态与意趣,杜甫的《月》中“四更山吐月”,“吐”字便是以拟人的方式,动态描绘了山的连绵与峻峭;而《鹦鹉》中的“鹦鹉含愁丝,聪明忆别离”则是带有移情的拟人,包含了诗人本身的心境,鹦鹉即诗人。

而艺术中的“拟人”客观上受到哲学、美学、心理学、文学等学科中“拟人”内涵的共同影响,同时又与民族、文化、时代等历史大背景密不可分。但主观上,“拟人”并不是目的,更多的是图像制作中一种主动选择的结果。这种“拟人”的结果,究其含义、功能、发生与发展,中西方都有各自不同的脉络与轨迹。但早期的中西方拟人却有一些内在的相似性,即多与宗教、神话、朴素自然主义等相关,如苏美尔神话中半人半兽的英雄恩奇都(Enkidu),古埃及的鹰(隼)首人身的荷鲁斯(Horus)、狼首人身的阿努比斯(Anubis)等拟人神,还有古希腊、罗马的诸神们。又如古代华夏大地上半身为人、下半身为蛇的伏羲与女娲,汉墓中时常出现的“羽人”,民间神话中鸟身人面乘着双龙的春神“句芒”等。不难发现,早期的拟人往往带有隐秘的自然神力,借由拟人来赋予这些神明仙怪以具体的形象,带有一定的叙事与象征色彩。

三、乌尔王陵的大里拉琴与马王堆的套棺——艺术中早期拟人图像的比较

目前已知极早的拟人图像来自于苏美尔乌尔王陵出土的大里拉琴(the Great Lyre, PG789)前面板图像,该琴被发现于“国王墓(King’s Grave)”。而我国目前已发现的拟人图像一类见于墓葬美术,例如较早的有湖南长沙子弹库楚墓出土的楚帛书(战国中段晚期),曾侯乙墓出土的鸳鸯漆盒及漆棺上的拟人图像,还有长沙马王堆汉墓1号墓出土的四重套棺图像等。本文选取马王堆1号墓的套棺图像与乌尔王陵的大里拉琴前面板图像作比较,正是基于两者图像生成方式与内在因素的相似性——首先,两者均发现于贵族墓葬且采用了当时最高等级的墓葬形制,作为墓葬空间的构成部分,具有体系化的礼仪功能。其次,两者的艺术表现形式都选择了动物拟人,刻画了数个动物拟人形象并构成了较完整的场景,存在着隐藏的时空流转,渗透着当时的生死观与艺术观。进而,针对两者作为“拟人”的结果所存在的相似性仅仅是现象上的,抑或是本质上的这一问题作出探索推论。

1.乌尔王陵的大里拉琴

乌尔王陵的里拉琴(lyre)被认为是人类文明中发现的第二古老的弦乐器,距今已有4500多年的历史;1929年在考古发掘乌尔王陵时由英国考古学家伦纳德·伍利(Leonard Woolley)发现。目前已知出土的总共为九架里拉琴和两架竖琴(harp)。竖琴的木材已腐烂,但由于其中一些被不易腐烂的材料(如金和银)覆盖,因此得以回收。里拉琴的图像也曾出现在乌尔王旗(Standard of Ur)的“和平”一面(the“Peace” panel) 所描绘的场景中 (图1)。本文将选取“大里拉琴(the Great Lyre, PG789)”为主要研究对象。

图 1 乌尔王旗( Standard of Ur)的“ 和平” 一面( the“Peace” panel) 局部 公元前2600 年 贝壳、 石灰石、青金石、 沥青 高 21.7 厘米,长 50.4 厘米, 宽 11.6 cm( 底部) /5.6 厘米( 顶部) 现藏于大英博物馆

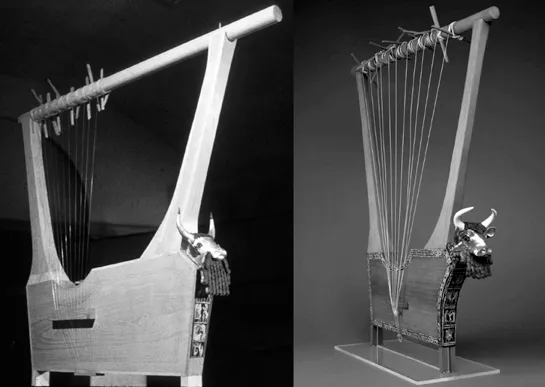

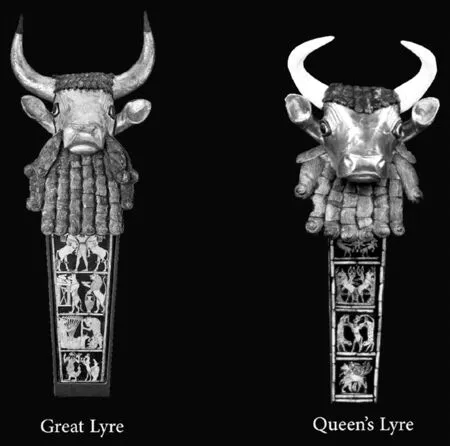

图 2 左:大里拉琴( the Great Lyre, PG789) 公元前 2600-2550 年 现藏于宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆 右: 女王的里拉琴( Queen's Lyre,PG800) 公元前 2600 年 现藏于大英博物馆

大里拉琴现藏于宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆。有专家根据墓室里出土的圆柱形印章(Cylinder seal),认为乌尔王陵的这位国王是麦斯卡拉姆杜格国王。而普阿比(Pu-abi)被认为是他的第二任王后,在她的墓室里发现了“王后的里拉琴(Queen's Lyre, PG800)”,现藏于大英博物馆(British Museum)。现在被称为“死亡坑(Death Pit)”的墓穴便位于她的墓室旁边,死亡坑里集中出土了两架里拉琴(Golden Lyre与Silver Lyre)和一架竖琴(Royal Harp)。根据伍利的回忆,王后的里拉琴就放置在十名妇女的尸体之中,她们身上有精美的珠宝,身旁还有大量的石器和金属器皿。其中有一个尸体靠着琴弦躺着,手骨位于原本应该放在琴弦上的位置,因而伍利推测这些妇女是陪葬者(也有可能是乐师)。

在出土的这些里拉琴里,唯独王后的里拉琴与大里拉琴高度相似且与众有别(图2)。牛头里拉琴是公元前3世纪中叶在地中海东部沿岸地区最常见的弦乐器。它的音箱通常为斜躺着的牛或立牛的形状。美索不达米亚人通常认为公牛的形式代表了太阳神乌图/沙马什(Utu/Shamash),并在楔形文字中常将其描述为一个带有天青石胡子的形象。也正因此,宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆认为里拉琴的公牛头正是沙玛什的化身(图3)。

图3 大里拉琴( 左)、女王的里拉琴( 右)

琴箱前面板的镶嵌画(图4)引起了笔者的关注。最顶部的场景里,一个裸体人物与两个人头公牛呈中心对称图式;第二个场景里,鬣狗与狮子像人类一样站立着行走,鬣狗举着一张摆着肉的小桌子,狮子则拿着一个罐子和一个倒水的容器,狮子拿的器皿与王陵中出土的器皿并无二致;第三个场景里,熊、豺狼、驴在奏乐,所弹奏的乐器与里拉琴非常相似;最底部的场景里,手拿圆柱形物体、长着蝎子身体的男人,身后站着一个手里握着两只酒杯的山羊,山羊背后是一个大型器皿,器皿里放着跟蝎子男手里拿着的一样的圆柱形物体。宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆的专家认为,大里拉琴的四个场景应为自上而下观看,分别描绘了人类对自然的掌控、丧葬仪式和进入地下世界。

图 4 大里拉琴前面板图像

而另一位学者科恩(Andrew C. Cohen)却认为

大里拉琴的四个场景的观看模式应该由下而上。凯瑟琳·萨顿(Kathryn W. Sutton)则采用了物质证据与文本材料相结合的方法,更为全面深入地例证了这一观点。她研究发现,《吉尔伽美什史诗》虽然非史料文献,但确实为我们提供了一个视角来了解古代苏美尔城邦的信仰、神话和习俗。特别是《吉尔伽美什史诗》和《吉尔伽美什之死》揭示了一些关于葬礼仪式和苏美尔人对待死亡态度的信息,例如其中的关于吉尔伽美什墓地以及皇家葬礼的描述,均与乌尔王陵的类型与实际情况非常相似,包括里拉琴的运用与地位。还有《吉尔伽美什史诗》的第八章中描述了恩奇都的葬礼,吉尔伽美什号召百兽(all the beasts of the wild)悼念,其中提及的所有动物均出现在了大里拉琴和王后的里拉琴的前面板图像中——熊、豺狼、驴在奏乐,鬣狗、狮子准备盛宴,野牛可视为是吉尔伽美什两侧的人面公牛,还有熊、豺狼、驴弹奏着的里拉琴上的牛头,野山羊在底部举着酒杯。由此可推论,这四个场景应为进入地下世界、仪式与盛宴以及面对吉尔伽美什的最终审判。就《吉尔伽美什史诗》而言萨顿的结论体现了辩证的分析。首先,《吉尔伽美什史诗》开篇第一页就将吉尔伽美什称为“卢加班达的野牛(the wild bull of Lugalbanda.)”,暗示了其与太阳神沙马什的关系。其次,最顶部场景中,中心人物两边对称出现狰狞的公牛这一图式,被认为是一个“英雄人物(heroic figure)”的主题,这个人物也常被认为是吉尔伽美什或是“动物之主(master of animals)”。而吉尔伽美什死后,在一些文本中也被称为“冥界的统治者(ruler of the shades of the Netherworld)”,那么最顶部的场景就可以推测为:逝者面见吉尔伽美什,听候审判;两边狰狞的人面公牛或可认为是吉尔伽美什的随从。最底部场景便是整个情景的“始”,蝎子男是太阳神沙马什居所的守卫,萨顿推断他同时也是冥界入口的守卫以及负责整个冥界仪式的“专家”。他手中拿着的圆柱形物体正是墓室出土的圆筒形印章,用来判断逝者的身份;而他身后的山羊拿着的很有可能就是给逝者的酒杯。中间两个场景描述的是仪式——奏乐与盛宴,这个仪式与墓室出土的圆筒形印章上的图像互为补充(图5),即根据伍利的描述,出土现场确实遗留了仪式与盛宴的痕迹,这或许是与冥界相沟通的一种方式。同时,动物以拟人化的形态出现,暗示了所处的地点已不是人类所在的现实世界,而是人与神之外的另一个世界。

图5 普阿比的圆柱型印章 公元前 2600 年 青金石高4.9厘米直径 2.6 厘米 现藏于大英博物馆

在人类发展的早期阶段,也就是读写能力刚出现的时候,口头和视觉上传达统治者的信息是非常必要的。古代苏美尔人将仪式传统融入到口头和书面文学中,并通过使用像大里拉琴前面板图像的这类方式,在视觉上强化王朝信息,并以此与传说中“英雄的祖先”吉尔伽美什建立了某种联系,这种联系也正是大里拉琴前面板的图像与 《吉尔伽美什史诗》 间的关系。

2.长沙马王堆的套棺

位于我国湖南长沙的马王堆汉墓自1972年被发掘以来,一直为学界研究的热点。有趣的是,由1号墓出土的辛追夫人套棺与乌尔王陵的大里拉琴在图像隐喻、礼仪功能及生命观念方面似有几分异曲同工之处。这件套棺总共有四层,由外到内分别为:黑漆素棺、黑地彩绘棺、朱地彩绘棺、锦饰内棺(图6),著名的T型帛画便包裹于内棺外侧。关于T型帛画的内容,目前学界较为公认的是描绘了“天上、人间、地下”的景象与状态;但就其功能却仍存争论,大致有“引魂升天说”“招魂复魂说”“引魂入土说”以及“镇墓辟邪说”这几种。对于T型帛画与这套漆棺图像的解读,亦尚无定论。贺西林将T型帛画与漆棺图像联系在一起解读的研究方式,即“帛画与套棺是同一个观念的两个表述系统”;并且套棺的阅读方式应为从外到内,“不仅营造了一系列不同的虚拟空间,同时还隐藏着一个假设的时间流程”这一研究模式较为翔实全面具有代表性。

图6 马王堆一号汉墓套棺第二层“ 黑地彩绘棺”( 左)、第三层“ 朱地彩绘棺”( 中)、 “ 锦饰内棺”( 右) 西汉 现藏于湖南省博物馆

套棺的第一层棺,内朱外黑,素底,无任何装饰与纹样;黑色在汉代与北方、阴、长夜、水和地下相关,庄重的黑色意味着把死者永远分开的死亡。

第二层棺为黑地彩绘棺,棺上出现了神秘怪诞的场景及动物的拟人形象。首先整个黑底上均衡穿插着“云气纹”,反映了汉代的“元气自然论”思想。《庄子·知北游》中早有言之,“人之生,气之聚也,聚则为生,散则为死。”王充《论衡·论死篇》中也道“人之所以生者,精气也”,“能为精气者,血脉也”。所以贺西林认为“仙人以云气当餐”而“不老不死”,“云气当是墓主人生命形态转换之动力的象征”。在“云气纹”中描绘各样仙人异兽的表现形式又被称为“云虡纹”。黑地彩绘棺上所描绘的拟人形象有数十个之多,其余是一些神怪异兽与各种动物,如豹、羊、鸟、鹿、牛、马、蛇等;主要可归为舞乐、狩猎或斗兽、祥瑞等若干场景,学者多认为其表现了升仙之境或阴间景象。这里的拟人形象不是单纯的动物拟人,而是组合动物的拟人,即在被拟人化之前,它们就已经是区别于普通动物的神怪或灵兽。例如,图中的鹿角龙身或兽首人身的拟人形象,它们或击筑,或吹竽,或鼓瑟,闻乐起舞(图7)。这三件都是当时民间流行的乐器,《汉书·高帝纪》便有记载:“高帝十二年,刘邦过沛,置酒沛宫,悉召故人父老子弟佐酒,酒酣,击筑自歌,乃起舞,慷慨伤怀,泣数行下。”(图8)可见,舞乐在汉代受到贵族阶级与平民百姓的普遍喜爱,是其生活中的重要组成部分。再如图中那些拟人形象或引弓而射,或执戈相望,或御兽而驰(图9),孙作云将其释作“土伯”或“土伯”的部属,起到“执卫门户”的作用;这些形象各自成组,且有细微差别,虽共同表达主题却又有各自的独立性。在汉代,除了舞乐外,狩猎(图10)也是一项重要且流行的体育性活动,分为田猎、羽猎、狩猎等,与漆棺图像上表现的场景非常相似,这些场景跟舞乐一样,是以墓主人的现实生活为参照所创造的生活场景;这些生活场景又共同构成了第二层漆棺画中的“彼岸之境”,因此笼统归于“土伯”或“土伯”的部属似有欠妥。值得注意的是,头档下方有一个小小的老人半身像(图11),学界普遍认为是墓主人辛追夫人;其中,巫鸿认为表现的是“刚刚死亡,正在进入地府”,而贺西林则认为是在“气”的作用下,墓主人在极乐世界的“新生命”形态。棺内板右侧又有一组车马,应与第三层外棺上图像结合理解,或暗示墓主人正在赶往仙境的路上。那么,是否如同古代长卷或者敦煌壁画的叙事方式那样,漆棺上的图像也是表现了各个情景或事件,并且这些情景或事件彼此之间亦相关联,最终共同描述了一个仪式或叙述了一个过程呢?

图7 马王堆一号汉墓套棺第二层局部“鼓瑟”与“铎舞” 西汉现藏于湖南省博物馆

图8 马王堆一号汉墓套棺第二层局部“击筑”与“舞蹈”

图9 马王堆一号汉墓套棺第二层局部“引弓、执戈、御兽”

图11 马王堆一号汉墓套棺第二层局部“辛追”(推测)

再来看第三层棺,朱地彩绘棺,内外皆朱,这种棺是最高等级的汉葬形制。比起第二层漆棺画具有一定的叙事性,这层棺上的图像样式更接近于图腾。构图均为对称图形,绘有福鹿盈门(图12),双龙穿璧,青龙、白虎与朱雀等瑞兽,一个抓龙身的形似羽人的拟人形象(图13),还有三峰之山。关于这座山有些学者认为是仙山“昆仑”,象征着墓主人的最终目的地。而画中羽人,即《山海经》中的“羽民”。羽人承载了古人飞天升仙的永生愿望,在汉代更是成为了引魂升天的仙界使者,常被绘于墓葬之中,战国早期曾侯乙墓的漆棺画中亦可见羽人的图像(图14)。王充《论衡·道虚》中就提道“人能生羽,毛羽具备,能升天也”,也就是说,“羽化”是升仙的必备条件,此处又与第四层棺表面的“菱花贴毛锦”产生了联系,学界普遍认为是暗示了“羽化登仙”。第四层棺为容纳墓主尸身的内棺,棺内板上的“日”字形图案可能象征的正是“永恒”。

图12 马王堆一号汉墓套棺第三层局部“福鹿盈门”

图13 马王堆一号汉墓套棺第三层局部“抓龙身的羽人”

图14 曾侯乙墓漆棺的羽人图像战国早期 现藏于湖北省博物馆

至此,基本可以将套棺解读为“分隔生死”,墓主人的灵魂在第二层棺的彼岸之境中重获“新生”,从第三层棺进入升仙的入口,踏上升仙之途,最终羽化成仙,到达了帛画中的永恒世界。马王堆套棺与T型帛画虽仍存在一些有待进一步研究探索的问题,但其所呈现的墓葬艺术的象征结构与叙事方式,尤其是其中耐人寻味的拟人图像的运用,呈现中国早期墓葬艺术中的图像程序,宇宙论和生死论的阐释模式,为解构中国早期墓葬艺术提供了具体的框架。

图 10 马王堆一号汉墓套棺第二层局部“狩猎场景”

3.乌尔王陵大里拉琴和马王堆套棺的动物拟人

乌尔王陵的里拉琴与马王堆的套棺皆为一种墓葬艺术,两者都认为死亡并非生命的终结,生命会以另一种形态在另一个世界继续存在,但两者的题材选择和生命观念却稍有区别,并导致图像形式的区别。前者为的是保障逝者的灵魂能在彼世舒适地生活,因而需要通过仪式与盛宴来寻求彼世使者们的关照与保护;同时也是王权的神化与展示,所以需要与史诗中的“英雄王”吉尔伽美什发生联系。而后者则是为了逝者的灵魂能得道升仙,最终进入永恒极乐,因此图像需从圣贤经典、民俗信仰以及神话之中寻求方法。

尽管形成于不同的历史背景与文化语境,乌尔王陵的里拉琴与马王堆的套棺之间确也存在着共通之处。作为墓葬艺术,首先是两地人民生死观的反映,凝聚了两地人民对生命的不断追问与探索。苏美尔人相信来生,但他们认为灵魂要去往的另一个世界就存在于地下(即“underworld”,地下世界),并把它描绘成一个充满悲惨阴影的黑暗住所,所有的逝者都会无差别地降临到那里。逝者也不会因为生前的行为受到审判,生活的好坏仅仅取决于陪葬的条件。因此墓葬艺术只是为了帮助逝者更好地进入阴间世界,贵族阶级则会准备大量的金银珠宝、侍者随从、各种器物等,以保证他们在那边也有如现世一样丰盛且优越的衣食起居。而在西汉,人们因秦始皇求长生不死之法却无疾而终,便渐渐接受了死亡的不可避免。又因受黄老思想与楚巫文化的影响,人们转而相信人的肉身与魂魄是可以独自存在的,并寄希望于死后灵魂能去往另一个世界得道升仙。正如王充《论衡·道虚篇》中所说,“夫有始者必有终,有终者必有死。唯无始终者,乃长生不死”,死后灵魂独立存在的生命形态就是成为“无始终者”的基础,墓葬艺术中营造的“羽化”仪式便是成为“无始终者”的途径。

其次,墓葬艺术又是关于世界的一种想象方式。苏美尔人与西汉先民对所处的现实世界之外,是否存在另一个世界展开了极具想象力的描述与表现。苏美尔人的阴间世界被描述为“黑暗的、沉闷的洞穴,位于地下深处”,那里的住民被称为“Gidim”,被描述为“地上生命的影子版本”。这些“Gidim”带有死者的记忆和人格,他们前往阴间,在那里他们各司其职,在某些方面过着与活人相似的生活。他们的亲属必须为其提供饮食,以保障其在阴间的生活,如果不这样做,那么“Gidim”就会给活着的人带来不幸和疾病。西汉的死后世界可以参照马王堆T型帛画所描绘的景象,如帛画顶部右侧绘有“九日”,姜生认为这一图像来源于楚文化的“九天”说,象征着“死者升仙上登‘九天’宫之‘南轩’”,“九天”即为天的最高处,是道教神话中神仙的居所;帛画也将死后世界分为了上阳下阴,最下方为“太阴世界”,描绘了死者得到神药,“尸解成仙”;中间层是“昆仑仙境”,交代了转化了生命形态的死者“受道书,饮琼浆”;最上方就是死者所要前往的“天上神界”,即讲述了死者登上九天。

而上述两点的实现与完成,两者不约而同地选择了动物拟人的表现方式。不论是里拉琴前面板上的,还是套棺漆画上的,最初都来自文献,诸如《吉尔伽美什史诗》《庄子》《楚辞》《山海经》等,这些文献为形象提供了文献学的依据,是形象的理想与目标。然后来自现实生活,这些形象——包括由动物组合而成的神怪异兽,均为日常所见,甚至与日常生活有较密切的联系。文献与现实的结合便指向了拟人这一方式,以对日常的再观看再创造来表现非日常,进而呈现出另一个较为完整的世界。同时,动物拟人的表现方式又体现出当时人们与自然的关系,即对自然的学习、模仿与敬畏。

四、大里拉琴与四重套棺之后中西方的“拟人”——艺术中拟人手法的发展演变

在乌尔王陵大里拉琴与长沙马王堆四重套棺之后的拟人在中西方的发展却大不相同。古希腊时期将文学中的古典修辞法转接引入图像,进而演变为一种“图像修辞”,并随之构建起西方特有的象征传统。其中最典型的有“隐喻(metaphor)”“拟人(personification)”“借代(metonymy,或称转喻)”“反讽(irony)”等。因此从图像修辞这一方式也可以看出在西方艺术中,文字语言和图像的亲缘性关系以及图像的语言性功能。“拟人”正是在中世纪得以成熟完善,原因大致有二。第一,宗教与教义的传播需要。希伯来文化便是以思维为主轴,其传播就较难普世。基督教的传播区域主要在欧洲,那里的人们展现出了“更直接而强烈的图像需求”。第二,建立自身的图像艺术与象征体系,以区别于古希腊所建立的图像传统。因此,中世纪的拟人主要分为两种形式,一种是动物的拟人,另一种是观念的拟人。在西方美术史中,谈论“拟人”往往意味着谈论“寓言(allegory)”“运用拟人的地方就会产生寓言”,寓言首先是“一种写作形式与阅读形式”,其次才是构图或风格的方式。中世纪的动物拟人大多出现在带插图的动物寓言书中,其本质是借动物的形象来探讨人的问题。最典型的例子就是“杀手兔(Killer Rabbit)”或“兔子的复仇(Rabbit's revenge)”(图15),兔子的传统象征意义通常是弱小、无助与纯洁,所以这一形象或主题常被用来讽刺插图中人的懦弱或愚蠢。而观念的拟人是中世纪拟人化的主体——那些抽象的教义与概念,才是中世纪拟人的主要目的。比如约翰·利德盖特(John Lydgate)的《特洛伊之城(Siege of Troy)》插图中出现的“幸运女神(Queen of Fortune)”,她的双手掌握着幸运之轮(图16);抑或亚眠大教堂上关于“美德”的拟人浮雕(图17)。贡布里希将西方象征传统分为两种,即亚里士多德的传统(包括卡罗与里帕)、新柏拉图主义的象征法(或称神秘的解释象征法)。前者“通过隐喻的帮助来获得所谓的视觉定义的方法”,后者则“更强烈的反对‘符号—语言’观念”。里帕(Cesare Ripa)于1593年出版的《图像志》(Iconologia)一书,沿用了亚里士多德以“属(genus)”与“种(species)”区分关系的传统及《修辞学(Rhetoric)》和《诗学(Poetics)》中阐述的隐喻理论,参考中世纪的教谕方法、逻辑学与古典修辞,同时仍借用图像——这些图像主要来自含义稳定而无法舍弃的古埃及、古希腊、古罗马图像,结合原典可展开想象的成语、诗歌中的比喻和描述,以及日常生活的经验和同时代探险家的新奇发现。里帕认为,“设计拟人形象的艺术属于修辞技巧的‘属’,虽然他没有明确这样说”,但是用人体来表现抽象的概念再合适不过,人体具有许多特质与特征,“每一种都可以作为定义性特征或区别性特征使用”。正因于此,文艺复兴的艺术家们相较中世纪多了一份关于象征的图册指南,他们创造出了更为细致、生动又鲜明的观念拟人形象。如丢勒(Albrecht Dürer)的《启示录四骑士(The Four Horsemen of the Apocalypse)》,根据《圣经》中的描述表现了末日的到来,死亡、饥饿、战争和瘟疫将一视同仁地审判每一个人;在这里,丢勒将这四种灾难表现为四个男人,“死亡”拟人化为手执干草叉、骨瘦如柴的老人,“饥荒”拟人化为甩着天平的凶狠青年,“战争”和“瘟疫”分别拟人化为挥剑引弓的老人。或者安布罗乔·洛伦佐(Ambrogio Lorenzetti)的《好政府和坏政府的寓言(The Allegory of Good and Bad Government)》,其中《好政府的寓言》(图18)由三条水平带构成,最上层中间坐着的是锡耶纳公社的拟人形象,她的头上悬浮着“智慧”,而好政府的美德则由六个戴着王冠的庄严的女性形象来代表:左边是和平、坚毅和谨慎,右边是宽宏、节制和正义。还有波提切利(Sandro Botticelli)的《诽谤(Calumny of Apelles)》,画中九个人物皆为拟人,从左至右分别是:手指天空的裸女代表“真理”;一身黑袍的是“忏悔”;穿着黄粉裙子,浮于倒在地上的受害者之上的是“阴谋”;一手拽着受害者的头发拖着他往前走,一手高举着火炬的蓝衣女子正是“诽谤”;“诽谤”的身后,帮她梳理着发辫的是“欺诈”;留着胡子、戴着黑头巾的是“怨恨”,他把手伸向国王的眼睛,试图遮挡其视线;而国王长着驴的耳朵,手伸向“诽谤”但眼睛向下;两边抓住他耳朵的,红衣服的是“无知”,绿衣服的是“怀疑”。自文艺复兴开始,西方的拟人又带有一种讽喻与批判,甚至是更为复杂的、具有张力的意味,所以直至现代主义之后依然具有旺盛的生命力。

图15 彭亚福特的雷蒙德(Raymund of Penyafort)编辑《史密斯菲尔德法令》(由格列高利九世颁布) 1300-1340年 手抄本

图16 约翰·利德盖特( John Lydgate)《特洛伊之城(Siege of Troy)》插图 “幸运女神( Queen of Fortune)”1412-1420 年 手抄本插图

图17 法国亚眠大教堂(Amiens Cathedral)西墙部分“美德”浮雕

图18 安布罗乔·洛伦佐(Ambrogio Lorenzetti)《好政府和坏政府的寓言(The Allegory of Good and Bad Government)》局部《好政府的寓言》1338年 湿壁画7.7x14.4米 现藏于意大利锡耶纳市政厅

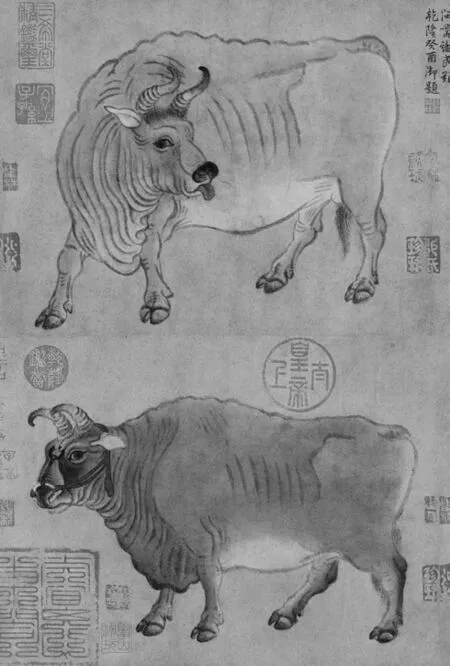

然而,在我们早期艺术之后的艺术史中,似乎未见如西方那样的拟人作品。秦汉时期,拟人多来自神话与经史,如马王堆汉墓套棺与帛画的图像;到了魏晋隋唐,转为来自佛经的故事,如敦煌第257号窟西壁中部的《九色鹿经图》(图19)描绘了“鹿王本生”的故事,九色鹿能与人交流,劝人向善。可见宋以前确有类似西方那样的拟人作品,带有象征、寓意与叙事性,更偏重于语言和文本,其目的功能为“成教化,助人伦,穷神变,测幽微”(张彦远《历代名画记》)。可是,从宋代起,文人画兴起并逐渐成为了中国画的主流。这直接促成了中国画题材、表现对象与表现形式的转向:题材从人物为主转向山水、花鸟为主;表现对象由偏重客体转向有意识地展现主体:表现形式由叙事和情节为主转向抒情和言志为主。此外,文人画所追求的“诗书画”于一体的审美理想又使得中国画的“语图互文”关系得以形成。相较于西方式的拟人,我们选择的是一种“感物吟志”与“借景抒情”,究其原因是与我们的民族精神和传统哲学密不可分的。老子所提出的“道”“气”“象”“虚实”等概念,表达了矛盾统一的自然观,奠定了中国画是以求“道”为旨归,可以看作是中国画美学的起点;庄子提倡“天人合一”的和谐,“坐忘”“虚静”的自由,“大美不言”的超越,赋予了中国画美学以生命的意义;孔子推崇的“仁”与“君子”,又将道德品性融汇于中国画美学的血脉之中;禅宗的“顿悟”与“本心”,更是为中国画美学构建了“境界”与“观照”的审美感受体系。因此,中国画的主客体之间首先是对等关系,这样方能物我观照,观照得气韵,气韵生意境。以花鸟画举例,韩滉《五牛图》(图20)描写了五头品种、形态、细节、神情各不相同的牛。韩滉在作画之前对这些牛进行了充分而深入的观察与了解,因此才能刻画得如此精微,为当下研究中国黄牛起源和品种多样性提供了参照;也因此让这些牛呈现出自己独特的神态与性格,生动鲜活。或是常见的“四君子”图,根据梅兰竹菊各自的生态习性、品类特征,提炼其以人格化的君子气节与品格。又或是朱耷晚年的花鸟画,画中的那些鱼鸟皆是他自己的化身,他是《孤禽图》中那只单足立地、一脸厌世的水禽,也是《游鱼图》中那条空无所依、翻着白眼的小鱼,笔墨虽简却蕴含复杂又耐人寻味的象征与寓意。再以山水画为例,往往比拟人的品性德行,如郭熙的《早春图》中“将堂堂大山比喻为众山之主,在它周围布置冈阜林壑”,上盖下承,左据右倚,主次分明,体现了一种“君臣秩序”;又以垂瀑三叠,枯木发芽,有人春游,有人捕鱼,暗示了冬雪消融已入早春,万物复苏,生机勃勃,在德趣之中还有“可居可游”的畅神自得。

图19 佚名《九色鹿经图》局部 北魏 壁画 敦煌 257 号洞窟的西壁中部

图20 韩滉《五牛图》局部 唐代黄麻纸本 20.8x139.8 厘米 现藏于北京故宫博物院

中西方不同的文化语境之下,西方的拟人是概念的、象征的、泛指的,而我们并没有类似意义上的拟人,我们的形象往往是具体的、个性的、特指的。中西方早期之后拟人的区别,体现了彼此艺术观与自然观的区别。西方的拟人之所以一脉相承且得以发展延续,或许正如贡布里希所言“拟人化的习惯”,西方艺术的发展在很长的历史阶段中受到宗教的统治与影响,其与自然的关系也偏向于敬畏自然、把握自然进而试图“征服”自然;中国艺术的发展所受到百家学说与经史传统的浸染与熏陶,形成了特有的文化自律性与含蓄内敛又包容万象的审美趣味,并以此为途径敬畏自然、把握自然从而寻求与自然共融共生之道。

五、余论

当下艺术传播的媒介形态更加多样化,大众文化快速扩张,拟人这一表现形式再度活跃在动漫、插画、广告等各个领域,拟人的对象也进一步扩展并获得了新的生命形态。拟人作为一种艺术表现形式,首先是生动和形象的,其具有的亲切感和感染力易于使观者理解与共情,更利于传播普及;其次,拟人的对象来自我们日常生活或经验知识,便于引发知识与思维的联系生发,这种联系与生发往往可以跨越性别、年龄、国家、民族与文化;再者,拟人所体现出的艺术的关联性也是与自己、与他人、与自然、与历史、与文化的共鸣体验和人文关怀。拟人的再度活跃,说明了其作为艺术表现方式的旺盛生命力与更多可能性。

拟人从乌尔王陵大里拉琴与马王堆套棺图像中的早期叙事及情节功能,发展至西方的象征传统与我们的“吟志”“抒情”,而在当下这两者的融汇共同提供了更为丰富的艺术文化内涵与多元的艺术语言形式。“和羹之美,在于合异”。人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉。文明差异不应该成为世界冲突的根源,而应该成为人类文明进步的动力。坚持交流互鉴,是构建人类命运共同体的文化基础。