北宋蔡襄《荔枝图》考辨①

2022-06-24江苏开放大学设计学院江苏南京210013

肖 伟(江苏开放大学 设计学院,江苏 南京 210013)

一、北宋蔡襄《荔枝谱》的创作背景

北宋蔡襄(1012—1067)字君谟,兴化仙游人。《宋史·蔡襄传》称:“襄工于手书,为当世第一,仁宗由爱之。”其所作《荔枝谱》是存世文献中最早关于荔枝的著述。在其之前的唐末宋初,郑熊曾撰《广中荔枝谱》,已佚。蔡襄的《荔枝谱》版本较多,最早的版本应为初刊刻时蔡襄手书的家刻本,同时期的莆田书坊刻印的《蔡忠惠公集》将其收录。可见,《荔枝谱》在宋代时期已有家刻单行本和坊刻文集本同时流传。此后的流传版本较多,据《四库全书》统计,主要有:宋刊本、明刊本、明汪氏刊本、《百川学海(咸淳本)癸集》《百川学海(弘治本等)癸集》《山居杂志》《说郛(宛委山堂本)》《四库全书·子部谱录类》《古今说部丛书》三集、《丛书集成初集·应用科学类》《艺术丛编》第一集、《百部丛书集成·癸集》《艺圃搜集》本、《闽中石手刻迹本》《闽中荔枝通谱》十六卷本》《闽中荔枝通谱》八卷本(万历本)、《邓道协荔枝通谱本》。

在《荔枝谱》的开篇中,蔡襄先介绍了荔枝的分布和由来:“荔枝之于天下,唯闽粤、南粤、巴蜀有之。”后交代创作《荔枝谱》的动因:“予家莆阳,再临泉、福二郡,十年往返,道由乡国,每得其尤者,命工写生,萃集既多,因而题目,以为倡始。”《古今事文类聚·后集》卷二十五曰:“汉永元(89—105)间,岭南献生荔枝,十里一置,五里一候,昼夜传送。”在《后汉书》中亦有:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候。奔腾阻险,死者继路。”蔡襄《荔枝谱》中也说:“汉初,南粤王赵佗以之备方物,于是始通中国”。可见,荔枝的主要生长地为岭南地区,自汉朝时便成为受欢迎的贡品。

蔡襄《荔枝谱》分“原本始、标尤异、志贾粥、明服食、慎护养、时法制、别种类”七部分。在类别中,蔡襄对其中的“宋公荔枝”的故实作了详细的交代:“世传其树已三百岁,旧属王氏。黄巢兵过欲斧薪之,王氏媪抱树号泣求与树偕死,贼怜之不伐。宋公名诚,公者,老人之称。年余八十,子孙皆仕宦。”而在写《荔枝谱》之前三年,至和三年(1056),这棵近三百岁的荔枝树结果后,宋公送了些给蔡襄,蔡襄吃后赞不绝口,乘兴书了《谢宋丈诗帖》记录此树:“世传此树已三百年……今虽老矣,实益繁滋,味益香滑,真佳树也。”以示谢意。此“宋公荔枝”至今仍存活,成为福建莆田宋氏宗祠中名物。

蔡襄可谓是历经了整个宋仁宗朝的统治时期,而宋仁宗赵祯在历史上是被评价为“‘为人君,止于仁’帝诚无愧焉”的皇帝。宋仁宗时期经济文化异常发达,名家辈出,是文人的天堂。著名的唐宋八大家有六位是在仁宗朝活动的,而闻名世界的中国“四大发明”中,除了造纸术以外,另三项均为仁宗时期的产物。蔡襄在这种文化气息浓郁的环境中,专于书法,其书法之精在当时便为世称道。苏东坡评论曰:“蔡君谟书,天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。”欧阳修评价蔡襄书法:“自苏子美死后,遂觉笔法中绝。近年君谟独步当世,然谦让不肯主盟。”表达了对蔡襄书法艺术造诣的肯定。

在福建任职期间,蔡襄常见荔枝成熟之图景:“城中越山(即今屏山),当州署之北,郁为林麓。暑雨初霁,晚日照耀,绛囊翠叶,鲜明蔽映,数里之间,焜如星火,非名画可得。”蔡襄是北宋时期精于书法的文人,在古代又有着“多识于鸟兽草木之名,一物不知,儒者之耻,遇事能名,可为大夫”的情结,面对着如画的荔枝图景,用文字和图像记录是作为文人的本能。另一方面,蔡襄又发现当地的荔枝“列品虽高而寂寥无纪”,实际的应用中缺少这种谱录类的书籍来指导种植,这也是蔡襄编撰《荔枝谱》的另一个原因。在作谱过程中,亦感品类之多,便命人写图,以便认知,《荔枝图》 便在这种需求下得以创作。“王世贞《四部稿》乃谓白乐天、苏子瞻为荔枝传神,君谟不及,是未知诗歌可极意形容,谱录则惟求记实。文章有题,词赋与谱录殊也。”表达了《荔枝谱》为谱录类的工具书,而非蔡襄所作艺术品。

二、《荔枝图》作者考辨

1.《荔枝图》作者的三种观点

持此观点的代表人物有刘偘、李旻、王逵、周鼎、顾复等。刘偘题诗云:“高宗写此图,六种颜色奇。移兹工巧心,治国谅无亏。鼎湖龙去远,展卷令人悲。”他甚至以此图绘制之“巧心”见高宗治国之“无亏”,此评恐是爱屋及乌。李旻则批评高宗在烽烟刚去之际、于王室多难之秋,竟然还有闲情“写此图”。王逵更是批评他“宴安之际,不鉴覆辙,犹图口腹之奉,以自玩而忘不共戴天之雠,何其忍哉”。但周鼎却认为高宗题写荔枝,乃是“天机出孝思”。顾复认为《荔枝图》绢卷,“思陵所作荔枝,爰得乃翁笔妙”。吴升认为此图并非如《清河书画舫》所云如“进呈诸图”。其根据蔡襄尝进茶录例断定,“此荔子六种若果补图进呈”,前当有序,如札子。“自必详释某种何名,产自何地,决不仅此累累丹实,令观者识其状,莫别其名也”。又云蔡襄文人雅士,岂肯“以口食之微,流为丹青进奉耶”?且言刘偘乃正统状元,岂无鉴裁,张丑所言“殊抵啎也”。韩崇也认为张丑以为是蔡襄所作乃“想当然耳,实无确据”,所以他在道光丁酉(1837)六月重加装背时,标籖仍题为思陵。

张丑在书中宣言:“守约诸公,漫不加考,因见‘绍兴’‘御书’等印,遂题为思陵所作,例不满焉”,认为他们认陶作阮,非真赏者也。且言:“丑虽不敏,直摅鄙见如右,定为君谟真迹,纵未敢曰破千古之疑,沾沾自喜,较之买王得羊,不失所望差堪轩轩豪举也耶!”《辛丑销夏记》记齐彦槐所作题识,虽然未直接言明为蔡襄所作,但其语意颇值得玩味。“端明曾进《荔支(枝)图》六段,红衣裹玉肤,痛诋思陵,了无谓,不如题作《蔡君谟图作荔支(枝)六种赋》,色绝佳。自刘侃、周鼎、王逵诸公皆谓思陵所绘,肆意诋讥,殊杀风景,惟张青父据欧阳公与蔡忠惠手书定为端明进呈谱图,‘绍兴’等印盖思陵鉴藏耳,未知孰是。”蔡襄曾以端明殿学士出知杭州府事,又著有《端明集》。因此,“端明”即为蔡襄。在此语境下,《荔枝图》被认为是蔡襄作。齐彦槐是应韩崇所请乃作是评,而此前韩作记与张丑持不同之见。所谓“不知孰是”恐系碍于友人之面的搪塞之语。其首言“端明曾进《荔支图》”,又批评刘偘等人“诋讥”高宗“殊杀风景”,且从张丑所言“‘绍兴’等印盖思陵鉴藏耳”。显然,其本意当是赞同《荔枝图》系蔡襄所作。清人彭蕴璨集载《宋本传》《福建通志》《宣和书谱》《闽画记》《墨池编》《清河书画舫》《欧阳文忠公集》《宋诗纪事》有关内容,认为“(蔡襄)所绘《荔枝图卷》,南渡后重修宣和故事,尚存六种书,为当时第一”。

吴荣光首次于道光戊戌(1838)中秋后三日作跋,认为张丑小注“起龙牙讫蜜荔支”为非:“今按谱七篇,首列陈紫,次方红,次游紫,次即小陈紫,次宋公荔支,又次方为琉黄龙牙蚶壳,谱如此而卷中画即如此方是忠惠真本”。他怀疑图上“金字标题”为后人附会赝作,或为重裱者所汰,以至于“以琉黄为蜜荔支,或以佛桑浆渍色本殷红而附会作蜜渍”。吴荣光曾“四至三山,两任闽藩”,对荔枝品种知之甚深。虽然蔡襄原题已失,但较之张丑与吴氏二人经历及所论,恐以吴荣光所言为是。道光辛丑(1841)四月廿有一日,吴荣光又跋,“图六种不全,想犹是崔慤等人传写,不知何时入绍兴御府,以致头巾诸老横肆排诋,亦足鉴矣!”有鉴于此,吴荣光认为:绍兴御府之印,乃是鉴藏之章,并非作者明证,是图乃崔慤等人传写。

2.《荔枝图》的真正作者

刘偘等人认为是宋高宗所为,张丑和吴荣光已作辨别,此处不再赘述。张丑认为是蔡襄所作,主要是根据欧阳修与蔡襄手书:“治平二年(1065)二月,某启:遂尔大暄,不审气体何似?承已对谢,应已渐治装,无由诣。前日剧瞻企《荔枝图》,已令崔悫(慤)传写,自是一段佳事。碑文好者,前已倒箧。今又于拣退中得此数十本,勒李扬送上,因出,过门为幸。不宣。修顿首。君谟端明侍郎,二十六日。”从回复的手稿可以看出,蔡襄来信“企《荔枝图》”,欧阳修回信说已经让“崔悫(慤)传写”,且言成就一段佳事。

考蔡襄于嘉祐四年己亥(1059)秋八月二十四日作《荔枝谱》,第二年(1060)三月十二日于泉山安静堂作书。是书为七篇,首篇述福建荔枝故实及作谱之由;次二篇略说兴化、福州荔枝情况;第四篇至第六篇述荔枝用途、栽培及贮藏加工方法等;第七篇录荔枝32种,详载产地及特点。谱后有欧阳修嘉祐八年(1063)七月十九日题语:“余少游洛阳花之盛处也,因为牡丹作记。君谟闽人也,故能识荔支而谱之,因念昔人尝有感于二物,而吾二人者适各得其一之详,故聊书其所以然而以附君谟谱之末。”从以上手稿及欧阳修谱后附文可以推断,欧阳修当对蔡襄所作《荔枝谱》一事甚为了解。

蔡襄《荔枝谱》篇首言:“予家莆阳,再临泉福二郡,十年往还,道由乡国,每得其尤者命工写生,稡集既多,因而题目以为倡始。”由此可知,在作谱之前,蔡襄已让人为荔枝之尤者作图。欧阳修在嘉祐八年(1063)附文中没有提及该谱有其他附录或插图,但蔡襄却在1065年2月前写信向欧阳修“企要《荔枝图》”。据此可作一大胆假设,蔡襄所为《荔枝谱》虽然文字详实,但涉及具体品相,恐非常人所能区分,故以图形之。如其记江绿“大较类陈紫而差大,独香薄而味少淡”;方家红“可径二寸,色味俱美,言荔支之大者,皆莫敢拟”;缘核“颇类江绿,色丹而小,荔支皆紫核”;圆丁香“皆旁蔕大而下锐,此种体圆与味皆胜”。凡此种种,更有“虎皮以下二十品”,虽然记之甚详,但肯定没有图文并茂给人印象深刻。而蔡襄身处北宋时期尚书画的氛围中,又是恪守法度的书法大家,很有可能对此前“命工写生”的荔枝图并不满意,故再求新图,以附其后。邓庆寀曾作《闽中荔支通谱》,对荔枝可谓是知之甚多,但当孙不伐问其“荔支(枝)之状何若”时,他亦答曰“难言”。后邓庆寀仿白居易与蔡襄例,“亦貌陈紫、宋香以示”“共得四十五枚,色泽肤理与生无别,但不能香味耳”。可见,荔枝之难绘。

崔慤,字子中,《图画见闻志》《宣和画谱》《图绘宝鉴》均载其事迹。安徽凤阳人,乃崔白之弟,曾在宫廷画院任职,官至左班殿直,与兄相类,擅长画花鸟,画兔自成一家。以欧阳修、蔡襄及崔慤之间的关系来看,请其补图之说当系实有其事。张丑据欧阳修所复书信认定《荔枝图》为蔡襄所作,乃理解之误,实为崔慤所为。

自己作文而请人图之者古有其例,如白居易曾作荔枝图寄朝中亲友,乃是道士毋邱所为作。《因树屋书影》云:“白乐天别驾忠州,为荔枝图寄朝士姻旧,或干以财,率不答,但画荔枝图与之。”《白香山诗集》云:“元和十四年夏,命道士毋邱元志写。”只是白诗更多的是以物喻人,感慨自己流落蛮荒,不为朝廷重用而已。清代学者潘奕隽也认为 《荔枝图》为崔慤所写,其《三松堂集》诗云:“貎得新图态逼真,涪州品逊福州纯。写生也拟烦崔悫(慤),输尔芳香味入唇。”

蔡襄作为著名书法家,虽然擅长用笔,但并未见其有画作传世。且画工之技,时人多鄙之,以蔡氏所居之高位,恐不屑为之。《清河书画舫》云:“君谟绘事朴茂尔雅,而其传世绝少”,想来只是猜测之言。以“陈仲醇之博闻广见,尚以弗克一遇为歉”,蔡襄绘画之艺,恐非如其所言。欧阳修所谓“一段佳事”,亦当是指蔡襄作谱,崔慤写图,合作为一本也。至于崔慤所作之图以何种方式出现在《荔枝谱》中,现不得而知。

从上文论述可知,所谓蔡襄《荔枝图》实是崔慤所作。但此图与《清河书画舫》所载蔡襄“进呈谱图”是否为同一本,还需再行考察。

张丑所藏《荔枝》六图,“起龙牙讫蜜荔支”,吴荣光指其与《荔枝谱》不合。显然,此本《荔枝图》并非“进呈图谱”,但也不能据此否定此六图并非崔慤所为。《荔枝谱》所载荔枝有32品,至于一卷六图所为几品,以及是否有重新装裱题签导致的顺序错乱等,皆无从得考。况且《荔枝图》早在张丑手中已经“糜烂”不堪,至于是否流传下来,今已不得而知。

另,据《九钥集》所载,宋懋澄言其家“先世相传有宣和皇帝绘《荔枝图》,题曰“‘赐宋殿直’,识以玺书”。二图是否有所关联,文献亦无明确记载。

三、《荔枝图》的流传

1.宋代流传

崔慤应欧阳修所请,为蔡襄作《荔枝图》,原图首先当为蔡氏所有。《荔枝谱》成书后的第二年(1060)蔡襄将《荔枝谱》进呈朝廷,借由仁宗皇帝之手,刻印刊行,得以普及。其中《荔枝图》应在谱中,一同进入北宋宫廷。今观莆田县蔡襄纪念馆藏宋拓本《荔枝谱》(图1)及美国哈佛大学汉和图书馆藏 《古香斋宝藏蔡帖》 (图2),上有“政和”印。“政和”印为北宋徽宗所用“宣和七玺”印鉴之其中一种,这足以说明此谱在北宋时期已为内府所藏。但考《清河书画舫》及《大观录》等文献,所记《荔枝图》上仅有“绍兴”“御书”等印,不见北宋内府收藏印记。究其缘由有两种可能:一种可能是此图与谱原本分开,《荔枝谱》为内府所收,《荔枝图》则由其家宝藏。另一种可能是二者共同为北宋内府所收藏,在流传的过程中历经各种磨难,尤其是遭遇兵火之灾流落民间,原有流传印记受损,或经重新装裱遗失原貌,后又为南宋御府收藏。张丑在《清河书画舫》中称此图虽“遭靖康兵火得不化为乌有先生,足称幸甚,似乎难免前后之残阙矣”,认为《荔枝图》为北宋宫廷收藏,历经靖康之难,后因南宋高宗皇帝重修宣和故事,潜命搜访图书,而又进入南宋内府,这是极其幸运之事。

图1 宋拓蔡襄《荔枝谱》(莆田县蔡襄纪念馆藏)

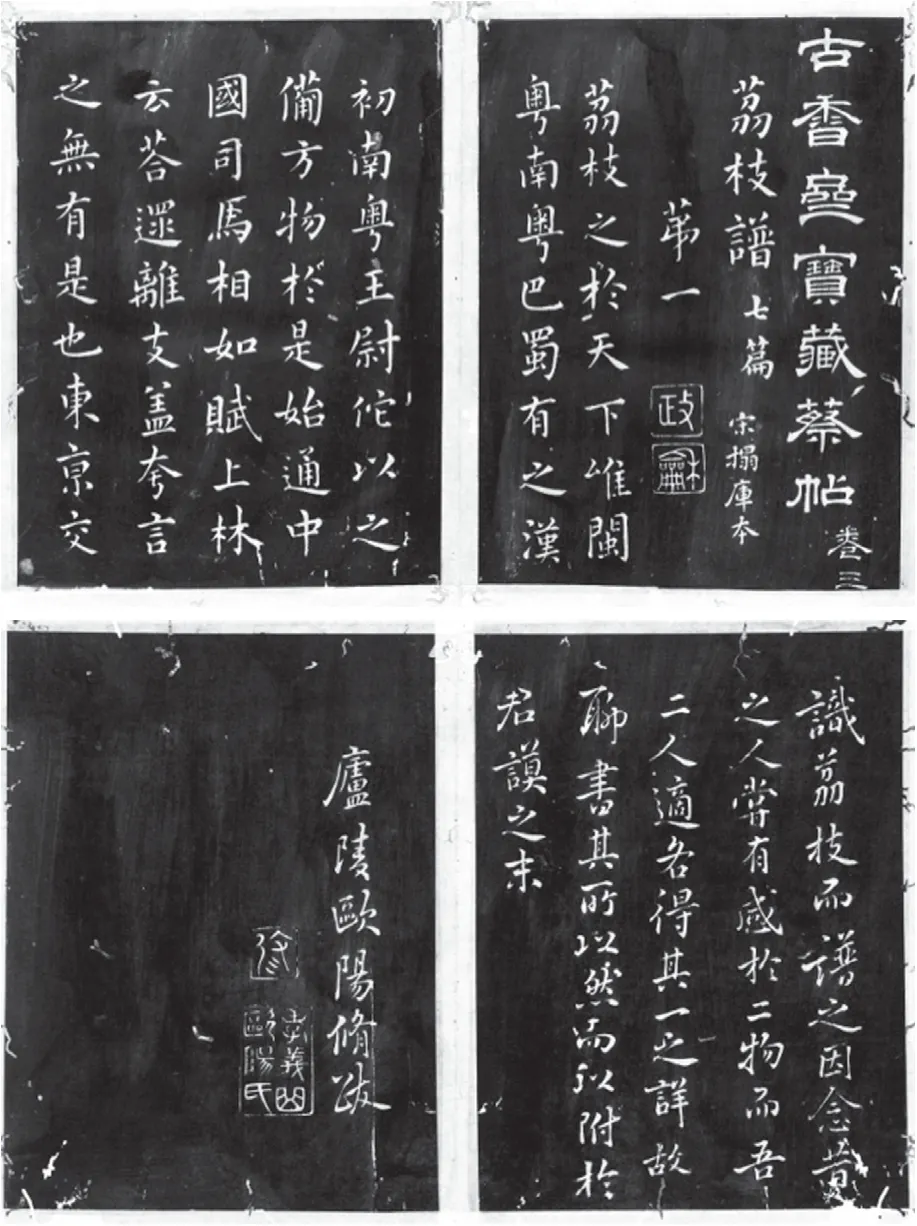

图2 古香斋宝藏蔡帖《荔枝谱》及欧阳修跋局部(美国哈佛大学汉和图书馆藏)

2.明代流传

《荔枝图》元代无考。明初有王逵识云:“右宋高宗绘《茘枝图》一幅,吾友于以诚之所藏者,而求题于余。……正统四年(1439)春二月上吉甲午,乡贡进士襄阳经卫欈李王逵。”天顺二年龙集己卯(1458)仲秋朔吉,苹川周鼎客石湖陈忍斋所跋云:“曩余尝作宋思陵《茘枝》二绝句,……恐非诗教矣。予欲得藳毁之,弗及,尚与画同藏于于松岩所。余二十载,空前纸待余书,欲却之则似乎靳,应其求则贰过焉,为补二十八字,微与之讳,并书之后纸。”由此二跋可知,此图明初,至少在1439年至1458年间曾为于以诚所藏,王逵所云“于以诚”与周鼎所说“于松岩”当为一人。

明代收藏家张丑作《清河书画舫》记录其家族收藏以及所见所闻之书画作品中,蔡襄名下载《茘枝图》一,绢本六卷,大刷色,“前有‘复古殿宝’,后有‘绍兴御书’之印,‘复古殿宝’凡四印”。后有守约刘偘、纳斋李旻、欈李王逵及苹川周鼎跋。这是张丑所见《荔枝图》的流传印记。《清河书画舫》卷七记庚戌(1610)开岁三日,张丑于真赏斋动笔题识,妄议诸家,鉴定失真,将《荔枝图》定为君谟真迹,沾沾自喜,自以为破千古之疑,为方家所笑。当时此图止存六段,虽然“刷色鲜丽,笔意高古”,但张丑“第以糜烂细,故易去”。由于《清河书画舫》记之甚略,也不知流入谁手。据图后韩崇手记,中间原有李雯一诗,后失去。不知是否曾为其收藏。

3.清代流传

清初顾复《平生壮观》所记《荔枝图》与张丑所见无异。吴升《大观录》记《荔枝图》题为高宗《荔枝图卷》:“上用‘乾卦’印,晚居北内,(高宗)多用‘太上皇帝之宝’‘德寿殿宝’‘御府图书’。此卷澹黄绢本,高八寸,长五尺,绢止一幅,因荔枝有六种,故为六图,押‘绍兴’长方玺,‘御书之印’方玺,刘守约诸家诗跋书贉纸。”与《清河书画舫》所记“于松岩”不同,《大观录》作“王松岩”,此或系刊刻之误,当为同一人,即“于松岩”。张丑题跋云是图“笔墨精谨,绢素缜密”,而吴升言其“绢粗”,不知孰是。

清代吴荣光《辛丑销夏记》所记“末御府《荔枝图卷》,绢本,高八寸一分,长五尺二寸二分”,尺寸与《大观录》所记亦微有出入,中间失去李雯一跋,后有韩崇抄录《清河书画舫》所记张丑跋语,以及韩崇手记、吴荣光题跋。

清后期,此图为韩崇所藏。韩崇(1783-1860),字符芝、元之,一字履卿,人称南阳学子,苏州元和县人,乃韩是升幼子,韩崶之弟,也是汪鸣銮与吴大澂外祖父。韩崇酷嗜金石,工书诗,相关著述较多,传世的有《书画题跋》《江左石刻文编》《江右石刻文编》《宝铁斋书录》《录德录》《义门先生集》《三节合编》等。道光丁酉(1837)六月,韩崇为其重加装背,标籖仍题作思陵,抄录《清河书画舫》张丑之语,并作跋云。道光戊戌(1838)中秋后三日,韩崇还请齐彦槐为之作题识,书于沧浪亭之石枰精舍。次年,时年六十九岁的吴荣光亦两次为之作跋。

结语

蔡襄《荔枝谱》为实用之谱录,系统全面地记录了荔枝的科学知识,因有感于文字之记录无法直观地呈现荔枝原貌而作图辅以认知。由此《荔枝图》得以面世,然古之书画作品能流传至今实为难得,对于《荔枝图》作者之辨一直伴随在流传过程中。从蔡襄自己在《荔枝谱》中所述的情况来看,蔡襄亲自作图的可能性很小,而宋高宗之说亦不可信,综之文献资料,其真正的作者应为崔慤。在流传的过程中,仍有新的版本存在着不确定性,这也成为后续的研究值得关注之处。书画作品的流传,伴随着材料的糜烂、兵火之祸、好事者的作伪、书画爱好者的精于临仿等,都给今天的辨伪带来困扰。然《荔枝图》并非作为绘画作品而作,而是为了辅助《荔枝谱》帮助人们更好地认知。《荔枝谱》是作为工具书的谱录类书籍,实用性是第一位的。因此,从功能的角度来说,《荔枝图》亦非艺术作品,这完全符合蔡襄编撰《荔枝谱》的初衷。