不同方位沙棘液流差异与环境因子的关系

2022-06-24卜繁靖郭月峰祁伟李洪杰张恩泽王皓月

卜繁靖 郭月峰 祁伟 李洪杰 张恩泽 王皓月

摘要:为精确砒砂岩区沙棘水分利用效率,利用EMS62植物液流系统和CR-3000小型自动气象站对内蒙古中部砒砂岩区10年生沙棘的不同方位液流动态变化及环境因子进行连续监测。结果表明,在沙棘树种中不同方位液流的总体变化规律为随着时间的推移液流速率先增加继而逐渐下降,南侧和西侧到达峰值所需的时间最短,北侧和东侧次之;4个方位中,北侧的峰值最大。除西侧外,沙棘东侧、南侧、北侧液流速率的连日变化特征和空气温度的变化规律呈正相关关系,和空气湿度呈负相关关系,和水汽压呈正相关关系,和光和有效辐射呈正相关关系且存在着明显的滞后现象。对沙棘液流速率产生影响的温度范围在15℃以上。在整个变化过程中,东侧液流速率受到环境因子的直接影响,西侧最弱,4个方位树干液流速率的大小依次为东侧>南侧>北侧>西侧。利用多元逐步回归分析法建立了沙棘各侧液流速率和环境因子的回归方程。在4个方向上,所有的液流通量密度普遍都具有简单的线性关系。东、南两侧的液流通量密度略低于北侧,西侧最低。

关键词:砒砂岩区;沙棘液流;不同方位;环境因子

中图分类号:S793.602 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2022)11-0154-07

收稿日期:2021-08-15

基金项目:内蒙古自治区科技计划(编号:2021GG0085、2019GG004);国家自然科学基金(编号:31960329)。

作者简介:卜繁靖(1998—),男,内蒙古通辽人,硕士研究生,从事水土保持与荒漠化防治研究。E-mail:1563150504@qq.com。

通信作者:郭月峰,博士,副教授,从事水土保持与荒漠化防治研究。E-mail:guoyuefeng0525@126.com。

水分会对一个地区植物的生长产生至关重要的影响,是植物存活的必要条件之一,液流速率与土壤水分、蒸腾作用相比较,在植物水分生理过程中表现出更高的适应性。通过对干旱区植物茎干液流变化规律的研究,可以有效地反映出植物对干旱环境的适应机制。目前,关于植物液流速率差异特征已有较多研究,但大多集中于液流速率的个体差异及其在边材上的径向差异,对植株不同方位上的液流差异研究较少。党宏忠等对苹果树在主要生长季内4个方位上边材的液流速率、土壤水分、气象因子进行同步连续监测,苹果树边材液流速率在不同位置上是不同的,北、南两侧树干具有较高的液流速率,东、西两侧树干液流速率较低。刘洋等发现毛白杨4个方位边材液流速率不同,且易影响到对林木蒸腾量的估计。边材液流速率会对生物学结构、水分利用规律、对环境响应能力、树木抗旱特性以及水分合理利用等各方面具有重大意义,相同树种的液流变化存在着明显的方位差异。

内蒙古自治区中部地区分布着大量砒砂岩,砒砂岩是一种形成于晚古生代二叠纪、中生代三叠纪、侏罗纪和白垩纪的陆相碎屑岩。砒砂岩抗侵蚀能力很弱,干旱气候下坚硬如石;浸水膨胀崩解、溃散成沙;遇风的情况下,则可能会出现被剥蚀风化的现象。同时,由于该区域的自然环境相对比较恶劣,年降水量少,水分紧缺,植物扎根难度大,树木生长环境比较差,可能有大量枯枝现象,有时甚至造成了植株大面积枯死,严重降低了植株的成活率,从而影响了林分的可持续发展。分布广泛的砒砂岩和严酷的自然环境,导致该地带成为黄河流域土壤侵蚀最为剧烈、生态环境最为脆弱的地区之一,给当地农业生产和自然环境造成了灾难性的影响,砒砂岩区的治理刻不容缓。

沙棘(Hippophae rhamnoides)为胡颓子科(Elaeanaeeae)沙棘属(Hippophae)的灌木或小乔木,是阳性树种,喜光、耐寒、耐酷热、耐风沙、耐干旱,可以较好地适应土壤,其根系十分发达,分蘖萌生能力极强,生长快,生物量大,因此被广泛用于水土保持,是黄土高原地区防风固沙、改善生态环境的先锋树种。自20世纪80年代以来,晋陕蒙砒砂岩地区投入到对沙棘资源的大规模建设过程中,充分利用了沙棘水土保持效应具有的优势作用。将沙棘种植在砒砂岩区,有效减少了沟道水土流失,提升了植被覆盖度,立地条件得到改善。在砒砂岩区种植大量的沙棘人工林,有利于减小土壤容重,提高土壤孔隙率与持水率。但是最近当地人员调查发现,有部分沙棘出現了衰退、枯死的现象,原因可能是土壤无法为栽植密度过大的人工林提供水分、养分等。基于此,本试验通过测定沙棘不同方位的液流速率,结合当地气象因子,精确研究沙棘对当地水分的利用效果,填补该方面研究的空白,以期为砒砂岩区的资源利用和生态修复提供依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究区在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡圪秋沟,该研究区是典型的侵蚀劣地砒砂岩区,地理位置为39°42′~39°50′N、110°25′~110°48′E,流域地势不平坦,沟壑较多;土壤侵蚀性强,水土易于流失。平均海拔高度为800~1 590 m,为半干旱大陆性季风气候,日照时数为2 900~3 100 h,全年无霜期长达148 d。年均降水量仅为400 mm,密集分布在7—8月;年均蒸发量为2 093 mm,年均气温为6.2~8.7℃,≥10℃积温为2 900~3 500℃。研究区普遍是黄绵土,对于砒砂岩景观而言,主要包括栗钙土、风沙土2种类型,该流域集中了大量的水土保留与防风固沙效的人工植被,主要造林树种包括沙棘、油松(Pinus tabuliformis)、柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)、紫花苜蓿(Medicago sativa)和山杏(Prunus sibirica)等,人工沙棘林林下植被主要有羊草(Leymus chinensis)、克氏针茅(Stipa krylovii)等。

1.2 研究方法

1.2.1 调查与取样 试验于2020年7月17—20日,位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗圪秋沟,选用密度3 m×3 m人工沙棘林地为试验区域,挑选受人为干扰较少的地块,建立规格为30 m×30 m的样方。以样方内的10年生沙棘为研究对象,对样方内的沙棘进行每木检尺,并选择树干通直、生长良好、无病虫害的3丛沙棘为标准丛对液流速率予以相应的测定分析。沙棘基本情况见表1。

1.2.2 树干液流的测定 在测定沙棘液流的过程中,使用的是经典的EMS62植物液流系统,其主要包括EMS62控制模块、SF60液流传感器、辐射传感器、连接电缆以及数据采集器。其测量原理是先向被测植物提供热源,通过液流把提供的热量带走,来计算液流量。该原理是建立在茎热平衡法(SHB)基础上的。一般情况下,茎热平衡法应用于小直径的植物或器官,主要包括植物的细茎、小枝以及农作物等。在安装探针过程中,必须确保探针与茎表面处于一个稳定的接触状态,每株沙棘相距地面1.3 m的位置处统一安装标准的探针,原因是高于此值可能有大量的分枝,导致试验结果存在偏差。使用直径2 mm的电钻钻头,在沙棘茎干上钻出2个长20 mm的孔,同时将探头插入到相应的钻孔内,保证内部未受到其他损伤,1株沙棘安装1组,共有12组。利用锡箔纸包裹住探针位置,避免由于太阳辐射、雨水入渗以及机械损伤影响探针准确度。安装好探针,并将反馈线与数据采集器进行连接,后者的电源线相接于 12 V 电池,并设置数据采集器的各项工作参数与指标,采集间隔时间 30 min,4次校准,每 30 min 后计算均值,记录相应的数据,本试验需要实时检测树种,同时必须下载相应的观测数据。EMS62植物液流系统具有液流速率v(kg/h)获取快的优点。液流值的单位由 kg/h,换算为g/h,应将初始液流速率×1 000,同时在计算过程中无需考虑不同方位与径向液流通量密度之间的偏差,可以按照以下公式计算出相应的沙棘液流通量密度:

Fs=(1 000×V)/As。(1)

其中Fs为液流通量密度,g/(h·cm);As为测定位置的沙棘茎干边材面积,cm;v为液流速率,kg/h。

1.2.3 环境因子的测定 利用架设在当地的CR-3000小型自动气象站连续测定样地周围的环境因子。指标有空气温度T(℃)、空气相对湿度RH(%)、光合有效辐射PAR(W/m)、水汽压E(kPa)。数采时长为30 min,与EMS62植物液流系统协同,记录观测数据。

1.3 数据分析

液流数据、环境因子数据仪器均可以进行自动化记录,利用Excel 2016进行数据整理及制图,利用SPSS 22进行数据分析,方法有多元逐步回归分析、相关性分析以及单因素方差分析。

2 结果与分析

3株沙棘共有12组液流数据,东、南、西、北侧各3组数据,为了试验数据更加准确可信,每个方向液流数据再作平均处理。

2.1 沙棘不同方位树干液流速率日变化分析

从7月17—20日中选取7月18—19日。沙棘不同方向上的树干液流速率日变化情况可见图1。4个方向的液流速率在一天中呈现出明显的昼夜变化规律,在00:30—06:30内沙棘各个方向的液流速率曲线较为平缓,起伏不大,西侧液流速率最低;06:30 之后,随着气温和太阳辐射的升高,4个方向的液流速率都逐渐增大,其中南侧和西侧的液流速率在 09:00 左右抵达各自的第1个峰值;之后东、南、西3侧液流速率均逐渐变缓,只有北侧仍在升高;至 12:00,4个方向的液流速率突然变缓,在 12:30 时又剧烈上升,至13:00到达南侧和西侧液流速率的第2个峰值,也是东侧和北侧液流速率的第1个峰值;而后随着温度急剧上升,水汽压亏缺增大,气孔导度下降,液流速率减缓,直至15:00左右东侧液流速率再次上升,抵达东侧液流速率变化曲线的第2个峰值;16:30左右抵达北侧液流速率变化曲线的第2个峰值。之后随着太阳辐射降低,4个方向的液流速率均减缓,至20:00趋于稳定,保持在10~30 g/h之间,直到次日06:30。整体来看,4个方向的液流速率动态曲线变化规律大致相同,均为双峰型曲线,夜间树干液流速率变化并无明显差异,而白天液流速率浮动较大,差异明显。每日沙棘树种液流呈现出液流速率先增后降的特征,南侧和西侧到达峰值所需的时间最短,北側和东侧次之;4个方位中,北侧的液流速率峰值最大。

2.2 沙棘不同方位树干液流速率与环境因子的关系

植物液流速率变化受到生物学特性、环境因子等多种因素的共同影响,环境因子的变化直接导致液流速率的改变,试验通过连续4 d对沙棘不同方位树干液流速率进行监测,并同步环境因子(光合有效辐射、空气湿度、大气温度),分析其对沙棘不同方位树干液流速率的影响。

2.2.1 沙棘不同方位树干液流速率与空气温度的关系 由图2可知,除西侧外,沙棘东侧、南侧、北侧液流速率与空气温度变化特性类似,液流速率与空气温度呈正相关关系。空气温度一般在07:30(温度为15℃)左右开始逐渐升高,沙棘液流速率快速提升;除西侧外,沙棘东侧、南侧、北侧液流启动的时间相对于空气温度变化有短暂的延迟。在 14:30—15:30之间空气温度上升到最高点,沙棘两侧液流速率为最大值,空气温度降低,沙棘液流蒸腾速率有明显的降低。至21:00,4个方位的液流速率均保持稳定,而此时温度仍在下降,21:00温度为15℃,这说明对沙棘液流速率产生影响的温度范围在15℃以上。空气温度与各侧液流速率的变化都表现出了明显的昼夜节律性,在整个变化过程中,东侧液流速率对空气温度的响应最强烈,西侧最弱,4个方位树干液流速率的大小依次是东侧>南侧>北侧>西侧。

2.2.2 沙棘不同方位树干液流速率与空气相对湿度、水汽压的关系 由图3、图4可知,除西侧外,沙棘东侧、南侧、北侧液流速率的连日变化特征和空气相对湿度的变化规律大致呈反比关系,同水汽压成正比关系。空气相对湿度是指空气实际水汽压与等温饱和水汽压2个数值之间的比例,受空气温度影响密切。如图,空气相对湿度一般在15:30左右开始逐渐升高,沙棘液流速率也明显减缓;21:00至翌日07:00,夜间空气温度降低,空气相对湿度也趋于稳定,沙棘各个方位的液流速率也保持稳定。07:00之后,随着空气温度逐渐升高,空气相对湿度降低,大气水分含量减小,水汽压增加,进而导致植株叶片气孔内腔水汽的梯度升高,使水的汽化过程加快,为维持植株体内外的压力平衡,液流速率便逐渐增加。在整个变化过程中,东侧液流速率对空气相对湿度和水汽压的响应最强烈,西侧最弱。

2.2.3 沙棘不同方位树干液流速率与光合有效辐射的关系 由图5可知,除西侧外,沙棘东侧、南侧、北侧液流速率的连日变化特征和光和有效辐射的变化规律具有很高的一致性。光合有效辐射一般在07:00左右开始逐渐升高,至13:00左右到达峰值,在这个时间段内,沙棘各个方向的液流速率也表现出逐渐加快的趋势,南侧和西侧液流速率已经到达了各自的第1个峰值,北侧和东侧未到达其峰值。13:00之后,光合有效辐开始降低,沙棘液流速率仍在加快,至14:00,南侧和西侧液流速率分别到达了各自的第2个峰值,北侧和东侧液流速率才到达第1个峰值;至15:00,光合有效辐射仍在降低,北侧和东侧液流速率到达第2个峰值。这说明沙棘液流速率变化和光合有效辐射之间有着明显的滞后现象。当光合有效辐射强度增加时,诱导植物进行蒸腾作用,液流速率随之变化,在抵达第1个峰值后,沙棘随之进行“光合午休”,避过高温时段,之后随着光合有效辐射的减小,液流速率开始下降,直至夜间,光合有效辐射强度到达最低,液流速率也随之稳定不再变化。在整个变化过程中,东侧液流速率对光和有效辐射的响应最强烈,西侧最弱。

2.2.4 沙棘不同方位树干液流速率与环境因子相关性 沙棘不同方位树干液流速率和同时段内环境因子的变化规律有显著的相关关系,相关系数r见表2。光合有效辐射、空气温度和水汽压与沙棘液流速率变化均呈正相关关系,其中光合有效辐射对沙棘东侧、南侧、西侧影响程度最大,空气温度和水汽压次之;沙棘北侧液流速率变化的关键因素是空气温度,原因可能是一天中北侧茎干未受到阳光照射。空气相对湿度越大,沙棘液流速越小。基于此,运用多元逐步回归分析法,构建一个沙棘各侧液流速率与环境因子之间的数学回归模型,见表3。

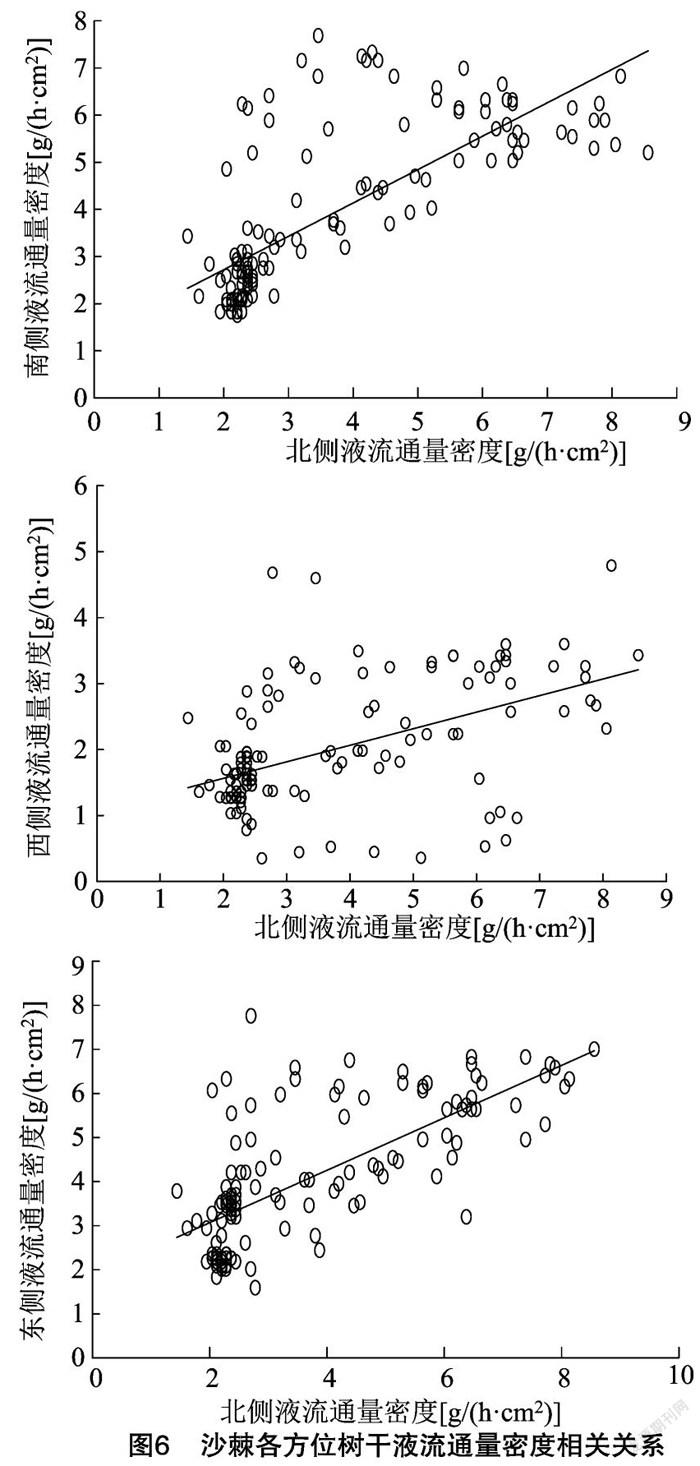

2.3 沙棘不同方位树干液流通量密度关系分析

沙棘人工林分的蒸腾耗水量的计算方式可以借助于单木耗水量在尺度的扩展作用下达到目的。

在单木水平上,对测定树干蒸腾耗水量产生误差的原因主要有2个,一是树干径向液流通量密度,二是树干各位置上的液流通量密度。单木水平会对林分水平蒸腾耗水误差产生最直接的影响。因此,本研究通过对沙棘各位置上树干液流通量密度变化规律的分析,以期精确沙棘水分利用效率。

在每株供试木特定位置安装1组探针,按照“1.2.2”节方法测定4个方位的液流通量密度。使用线性方程(y=ax+b)分析液流通量密度之间的关系,以北侧液流通量密度为自变量(x),其他3个方位为因变量(y),对其展开全面的相关性分析,判断各位置之间的差异性与相关性,结果见表4。

在7月17—20日中,沙棘方位的液流通量密度测定值见图6。由表4可知,4个方位上的液流通量密度是线性相关的,东、西、南3个位置与北侧线性回归均具有极显著性(P<0.01)。回归方程中的参数表明,东、南两侧的液流通量密度相对比较小,北侧较大,西侧具有最小值。结合回归方程中的各项参数,北侧具有最大的液流通量密度,南侧次之,西侧最小。

3 讨论与结论

沙棘同其他植物一样,其树干液流也存在着方位差异。目前大多数学者针对植株不同方位的液流差异做了大量研究,如尾叶桉(Eucalyptus urophylla)、樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica)、毛白杨(Populus tomentosa)等。罗凤敏等通过对生长在乌兰布和沙漠上的沙棘液流和环境因子进行长时间监测,发现沙棘液流变化呈多峰曲线,具有明显的昼夜规律,一般07:50启动,09:10抵达峰值,液流速率受太阳总辐射影响最大。研究表明,白天沙棘液流速率呈现出的显著波动性是由地区空气相对湿度低、太阳辐射强等多种原因共同导致的,沙棘根系要想维持吸水与蒸腾速率之间的平衡性,必须实时调控沙棘叶片气孔开度。一般情况下,根系吸收的土壤水分较少,远不足植物蒸腾消耗水分,叶片气孔为了适应环境变化会关闭,当太阳辐射最强时,植物会“午休”,至此液流速率将呈现出双峰与多峰曲线。王卓等通过对设计水分梯度下的沙棘液流进行长时间监测,发现沙棘液流除了受气象因子的影响外,土壤含水量与液流速率是正相关关系。刘龙等对内蒙古砒砂岩区沙棘液流蒸腾速率与环境因子之间的关系做了探究,结果表明,其影响程度依次为水汽压亏缺>太阳辐射>空气温度>空气相对湿度>风速>10 cm地温。以上学者在开展试验时都是将探针插在北侧,针对沙棘不同方位树干液流速率差异特征的研究还没有,本试验很好地补充了这方面的空白。本研究同大多数学者的研究结果相似,沙棘东侧、南侧、西侧、北侧的液流速率有双峰曲线,液流启动时间也与罗凤敏等得出的结论相近,产生差异的原因可能是地理条件不同;大部分学者认为沙棘抵达液流第1个峰值时间在12:00左右,本试验过程中发现,沙棘南侧和西侧的液流速率的确在09:00前后抵达峰值,东侧和北侧液流速率在12:00抵达第1个峰值,该结论不仅同罗凤敏等的研究结果相一致,更为这2种结果做出了解释。同大多数试验一样,本试验也对外界环境做了监测,忽略不同方位差異的影响,光合辐射有效值对沙棘液流的影响程度最大,其次为空气温度,同样证实了罗凤敏等提出的观点。除西侧外,东侧、南侧、北侧的沙棘液流速率变化与光合辐射有效值、空气温度、水汽压呈正相关关系,与空气相对湿度呈负相关关系,与王卓等的结论一致。

本研究发现,在较短的时间尺度上,沙棘液流变化主要受外界环境影响。沙棘各方位液流速率变化不同,各个方向液流速率对相关环境因子的响应程度不尽相同,分析沙棘液流方位变化特征对水土流失严重的砒砂岩区有重要意义。本研究采用多元逐步回归分析法,构建一个沙棘侧液流与环境因子的数学回归模型,为后续试验提供理论依据。

本研究结论如下:沙棘树种每日的不同方位液流呈现出先增后降的特征,南侧和西侧到达峰值所需的时间最短,北侧和东侧次之;4个方位中,北侧的峰值最大。除西侧外,沙棘东侧、南侧、北侧液流速率的连日变化特征和空气温度的变化规律呈正相关关系,和空气相对湿度呈负相关关系,和水汽压呈正相关关系、和光和有效辐射呈正相关关系且存在着明显的滞后现象。对沙棘液流速率产生影响的温度范围在15℃以上。在整个变化过程中,东侧液流速率会直接反映出环境因子,西侧最弱,4个方位树干液流速率的大小依次为东侧>南侧>北侧>西侧。4个位置液流通量密度呈现出线性相关关系。东、南两侧的液流通量密度略低于北侧,西侧最低。

参考文献:

[1]汪 滢,王 健. 植物液流研究进展[J]. 安徽农学通报,2012,18(5):49-50.

[2]虞沐奎,姜志林,鲁小珍,等. 火炬松树干液流的研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2003,27(3):7-10.

[3]党宏忠,冯金超,却晓娥,等. 晋西黄土区苹果树边材液流速率的方位差异研究[J]. 林业科学研究,2019,32(2):46-52.

[4]刘 洋,王 烨,王 斐,等. 宽窄行栽植下毛白杨不同方位树干液流的差异[J]. 中南林业科技大学学报,2018,38(10):95-105.

[5]刘瑞香. 不同土壤水分条件对中国沙棘和俄罗斯沙棘的光合和蒸腾作用的影响[J]. 水土保持通报,2006,26(1):1-5,15.

[6]岳广阳,张铜会,赵哈林,等. 科尔沁沙地黄柳和小叶锦鸡儿茎流及蒸腾特征[J]. 生态学报,2006,26(10):3205-3213.

[7]谷忠厚,田有亮,郭连生. 大青山油松人工林树干液流动态及其蒸腾耗水规律研究[J]. 林业资源管理,2006(6):57-61.

[8]赵玉芬,路文雅,张 娣,等. 水分胁迫对油松生理活性的影响[J]. 中国农学通报,2017,33(14):39-42.

[9]刘 鑫,卢桂宾,刘 和.枣树蒸腾速率变化与气象因子的关系[J]. 经济林研究,2011,29(2):65-71.

[10]王立久,李长明,董晶亮. 砒砂岩分布及岩性特征[J]. 人民黄河,2013,35(12):91-93,97.

[11]葛 磊,李 娟,彭 飚. 鄂尔多斯砒砂岩微观结构特征研究[J]. 西部大开发(土地开发工程研究),2019,4(8):36-42.

[12]王 志,彭茹燕,王 蕾,等. 毛乌素沙地南缘改良与利用风沙土性质研究[J]. 水土保持学报,2006,20(2):14-16,21.

[13]肖培青,姚文艺,刘 慧. 砒砂岩地区水土流失研究进展与治理途径[J]. 人民黄河,2014,36(10):92-94,109.

[14]童 伟,韩霁昌,王欢元,等. 毛乌素沙地砒砂岩与沙复配成土技术固沙效应[J]. 中国沙漠,2015,35(6):1467-1472.

[15]李传福,刘 阳,党晓宏,等. 鄂尔多斯砒砂岩区生态恢复研究进展[J]. 内蒙古林业科技,2019,45(1):49-52.

[16]郭月峰,祁 伟,姚云峰,等. 内蒙古砒砂岩区沙棘细根生长特征对平茬的响应[J]. 中国农业科技导报,2020,22(12):155-162.

[17]梁 月,殷丽强. 砒砂岩区沙棘人工林对土壤化学性质的影响分析[J]. 国际沙棘研究与开发,2014,12(2):15-17.

[18]胡建忠,闫晓玲. 沙棘饲料价值评价及开发利用探讨[J]. 沙棘,2000(4):21-25.

[19]陆增祥,孟好军,阎春鸣. 沙棘生长规律及对土壤性质改良的研究[J]. 甘肃科技,2006,22(10):220-221.

[20]卢立娜,赵雨兴,胡莉芳,等. 沙棘(Hippophae rhamnoides)种植对鄂尔多斯砒砂岩地区土壤容重、孔隙度与贮水能力的影响[J]. 中国沙漠,2015,35(5):1171-1176.

[21]王 卓,郭月峰,姚云峰,等. 砒砂岩区不同宽度沙棘缓冲带生态调控效应研究[J]. 江苏农业科学,2020,48(17):276-282.

[22]罗中岭. 热量法茎流测定技术的发展及应用[J]. 中国农业气象,1997,18(3):52-56.

[23]Weibel F P,Boersma K. An improved stem heat balance method using analog heat control[J]. Agricultural and Forest Meteorology,1995,75(1/2/3):191-208.

[24]王 卓. 砒砂岩区沙棘树干液流及其影响因素[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2020.

[25]朱敏捷,赵从举,徐文娴,等. 尾叶桉树干液流方位差异及其对环境因子的响应[J]. 海南师范大学学报(自然科学版),2017,30(2):177-184.

[26]党宏忠,冯金超,韩 辉. 沙地樟子松边材液流速率的方位差异特征[J]. 林业科学,2020,56(1):29-37.

[27]赵飞飞,马 煦,邸 楠,等. 毛白杨茎干不同方位夜间液流变化规律及其主要影响因子[J]. 植物生态学报,2020,44(8):864-874.

[28]罗凤敏,辛智鸣,高君亮,等. 沙棘液流动态变化及影响因素分析[J]. 草业科学,2015,32(11):1871-1877.

[29]苏芳莉,赵鸿坤,郭成久,等. 小钻杨树干液流特征及其与环境因子的关系[J]. 西北农业学报,2010,19(1):164-173.

[30]王 卓,郭月峰,祁 偉,等. 不同灌水梯度下沙棘液流特征与环境因子的关系[J]. 干旱区研究,2020,37(4):1018-1025.

[31]刘 龙,姚云峰,郭月峰,等. 准格尔旗砒砂岩区沙棘蒸腾耗水与环境因子的关系[J]. 中国农业大学学报,2018,23(6):108-120.