生育行为对中国农村老年健康的影响效应

——基于健康生产与生命历程理论

2022-06-23马瑞丽朱明宝刘二鹏

马瑞丽,朱明宝,刘二鹏

(中南财经政法大学a.马克思主义学院;b.公共管理学院;c.收入分配与现代财政研究院,武汉 430073)

一、引 言

第七次全国人口普查数据显示,我国60 岁及以上人口有2.6 亿人,其中,65 岁及以上人口1.9 亿人。老年人的健康问题不仅关系到他们的生活质量,也关系到整个社会的活力和照料负担(宋月萍、宋正亮,2016)[1]。因此,在大力推进健康中国战略背景下,研究老年人健康状况的形成机理及其影响因素,具有重要的现实意义。

老年健康的形成机理复杂、影响因素众多。Grossman(1972)的健康生产理论认为影响健康的因素,包括个体收入水平、教育程度、营养状况、居住环境、生活习惯和环境、医疗服务质量和医疗保险制度等。但已有研究更多考虑了上述因素的当期性,而鲜有考虑历史因素[2]。老年人的健康水平,不是一朝一夕形成的,而是一种历史积淀的结果。生命历程理论认为,早年行为或生活事件,会影响老年人的健康状况(Elder,1998)[3]。生命历程中所经历的生活环境、生活经验以及重要事件发生的时间顺序或所处的年龄段不同,对个体健康会带来不同的时间效应(George,2014)[4]。对于老年人而言,生育行为是一种典型的早期生活事件,对老年健康会产生怎样的影响,值得探究。

相对于城市而言,农村计划生育政策更加宽松、政策约束力相对较弱,生育初期的养育成本相对较低,农村老年人生育子女数量往往更多,同时中国的社会变迁在农村表现得更加明显,生育行为的多维效应也更为彰显。因此,如果生育行为对老年健康有显著影响,那么,生育行为对中国农村老年健康的影响将更加明显。当前,中国人口发展面临的形势,不宜限制而应适时出台鼓励性生育政策,刺激人们的生育积极性;中国当前全面建成小康社会和推进健康中国战略的关键时期,准确把握生育行为对农村老年健康的影响效应,不仅对促进农村老年健康有重要参考价值,也有助于积极引导育龄妇女合理规划家庭生育,促进中国人口均衡发展和健康中国战略的有序推进。

二、文献回顾、分析框架与研究假设

(一)文献回顾

已有关于生育行为对健康影响的研究,主要集中在生育数量与女性寿命的关系,但是尚未达成共识。Doblhammer(2000)的研究结果表明,胎次增加会显著降低女性寿命,生育4个孩子的女性,死亡率为6%,而生育5 个或5 个以上孩子的女性,死亡率为10%[5]。而McArdle et al.(2006)的研究结果表明,生育子女数越多,父亲和母亲的寿命均呈现线性增长,每增加一个孩子父亲寿命增加0.23年,母亲寿命增加0.32年[6]。Lycett等(2000)的研究结果显示,生育对寿命的负面影响只有在贫困、无土地的女性群体中存在,在经济地位较高的女性中,子女数量与寿命呈正相关而不是负相关[7]。

生育行为不仅仅包括生育数量,还包括初育年龄、生育间隔、生育结构等方面。宋月萍、宋正亮(2016)从老年女性是否患有慢性病和健康预期寿命两个方面,分析子女数量、初育年龄、生育结构和生育期时长对老年女性健康的影响,研究结果表明多子没有多福反而降低了老年女性的健康福利[1]。朱志明等(1992)从医学角度发现,女性最佳初育年龄为25~29岁,生育年龄过早不利于母亲健康[8]。陈卫、杜夏(2002)的研究结果表明,生育女儿的高龄老年人往往自评健康更好,生育儿子带来的影响不显著。还有一些文献关注生育结构对女性福利的影响[9]。林莞娟、赵耀辉(2015)的研究结果表明,第一胎为女孩的母亲离婚率更高、抚养压力更大[10]。吴晓瑜、李力行(2011)的研究结果表明,生育男孩会导致年轻女性的健康状况变好[11]。

综上所述,生育行为对老年健康影响的丰富研究为本文提供了重要基础,但已有研究要么关注生育行为的某一方面,如生育数量,要么关注健康的某一方面,如女性寿命,缺乏对生育行为与老年多维健康的系统性研究。生育行为,本身并不仅仅包括“生”的行为,还包括“育”的方面,而“育”的参与并不仅仅局限于女性,男性甚至承担更为重要的责任。因此,生育行为对整体老年人健康状况的影响更值得探讨。

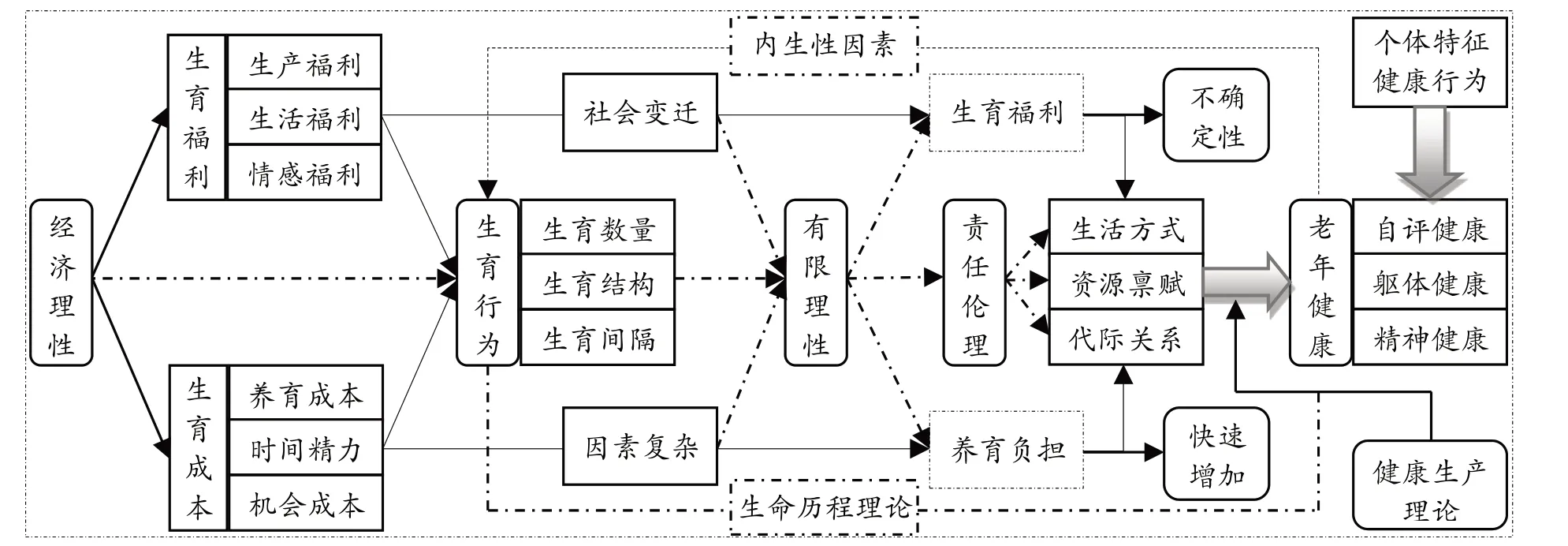

(二)分析框架

生育行为对农村老年健康的影响,是老年人经济理性、理性不及(有限理性)、责任伦理以及健康生产机制多种因素综合作用的结果,其逻辑关系见图1。农民是理性的(Popkin,1979)[12],作为理性人,农民的生育行为是权衡生育福利(生产福利-劳动力资源;生活福利-养儿防老;情感福利-儿孙绕膝的天伦之乐)与生育成本(生活养育成本、时间精力和机会成本)之后的理性选择。计划经济时期正式社会保障不健全和养育成本低下,使得农民生育决策的经济理性体现得更加明显。但由于社会变迁(环境变化)和生育决策影响因素复杂,农民的生育行为,并非完全的理性选择行为(Humphries,1982)[13],理性不及(有限理性)的特点也较为明显。

图1 生育行为影响农村老年健康的分析框架

农民的理性不及和社会变迁,不仅导致生育福利的获得存在不确定性,还导致农民生育成本的大幅增加。因为,中国父母一般认为,只有女儿出嫁、儿子成家,才真正完成父母的使命,这是责任伦理的具体体现(杨善华、贺常梅,2004)[14]。计划经济时期,子女婚嫁的“彩礼”成本往往很低,但快速的社会变迁,极大地推高了农村的“彩礼”标准(杨华,2019)[15]。中国北方下岬村的调查结果显示,从20世纪50 年代到90 年代末,农村彩礼标准提高了140 倍(YAN,2003)[16];甘肃省赵村的调查结果显示,从1970年到1990年农村“彩礼”标准增长了70倍(孙淑敏,2005)[17]。“彩礼”标准的快速且大幅增长,大大增加了农民生育孩子当初未能预料的养育成本。与此同时,中国教育的市场化改革、非农就业机会的快速增多和社会平均工资的大幅增加,也大大提高了子女的教育成本和机会成本。但是,由于责任伦理的约束作用,生育福利的不确定性和养育负担的大幅增加,不仅没有导致父母推卸养育子女的责任,还大大增加了老年父母的劳动负担,改变农村老年人的生活方式、资源禀赋状况和代际关系,而这些因素正是健康生产理论分析框架的重要内容。因此,生育行为对农村老年健康将会产生重要影响。

(三)研究假设

首先,生育数量对农村老年自评健康、躯体健康和精神健康的影响。自评健康是农村老年人对健康状况的总体评价,这种评价受到躯体健康和精神健康的影响。因此,生育数量对自评健康的影响,与生育行为对农村老年人躯体健康和精神健康影响相关。生命历程理论认为,健康是生命进程累积的结果,分娩和流产作为早期重大生活事件对老年躯体健康将产生累积影响。同时,生育数量越多,父母的养育负担就越重,农村老年人不得不从事繁重的农业劳动,最终导致各种疾病缠身。因此,生育数量越多,农村老年人的躯体健康可能越差。经验研究表明,生育数量与女性雌性激素水平负相关,雌性激素水平的下降提高老年人罹患抑郁症的概率。Li等(2019)的研究结果表明,分娩次数越多的女性,晚年罹患抑郁症的概率更高[18]。中国农村存在“越穷越生,越生越穷”的逻辑,生育孩子数量不仅会导致贫困,还可能恶化代际关系,子女不孝比没有子女带来的孤独感和心理打击可能更强。因此,生育数量越多,农村老年人的精神健康可能越差。因此,本文提出:

假设1:生育数量越多,农村老年人的自评健康、躯体健康和精神健康可能更差。

其次,生育结构对农村老年自评健康、躯体健康和精神健康的影响。生育结构对农村老年健康的影响可能存在不同的效应。从生物学的角度看,男婴在孕期生长速度较快,出生时的平均体重较重(Loos et al.,2001)[19],生育成本更大,导致母亲寿命更短(Helle et al.,2002)[20]。从社会学的角度看,由于传统观念的影响,如父母认为只有儿子成家、女儿出嫁才算完成义务,儿子成家时过高的“彩礼”可能会加重父母的劳动负担。因此,生育的子女中,男孩所占比例越大,农村老年躯体健康可能越差。与此同时,农村青壮年劳动力外出务工成为常态,外出务工中男性劳动力所占比例更大,生育的子女中男性所占比例越大,那么,留在父母身边的子女数将越少,农村老年人可能因为缺乏陪伴或长期处于“空巢”状态,而处于孤独甚至抑郁状态。因此,生育男孩所占比例越大,农村老年人的精神健康状况越差。因此,本文提出:

假设2:生育结构中男孩所占比例越大,农村老年人的自评健康、躯体健康和精神健康可能越差。

第三,生育间隔对农村老年自评健康、躯体健康和精神健康的影响。生育间隔受初育时间、生育数量、生育政策及最后一孩生育时间的影响。大量的研究认为,早育行为可能意味着个体从青春期转变到成年期的失序状态,可能打乱个体的生命历程,并对健康产生负面影响(Mirowsky,2005)[21]。但早育也可能带来积极影响,因为生育同样多的子女数量可以拉长生育间隔。而生育间隔越长,女性生育后的健康恢复时间将会越长,这对农村老年健康可能带来积极影响。Gagnon(2015)研究表明,生育年龄推迟将降低女性的死亡风险,生育最后一胎年龄越晚,女性的衰老速度越慢[22]。生育间隔短,可能意味着父母更多的睡眠剥夺、经济负担等问题,生命过程流行病学的分析结果表明,生育主体自身的压力,会对晚年心理健康产生累积影响(杨华磊等,2021)[23]。因此,本文提出:

假设3:生育间隔越长,农村老年人的自评健康、躯体健康和精神健康越好。

三、数据来源、变量选择与模型构建

(一)数据来源

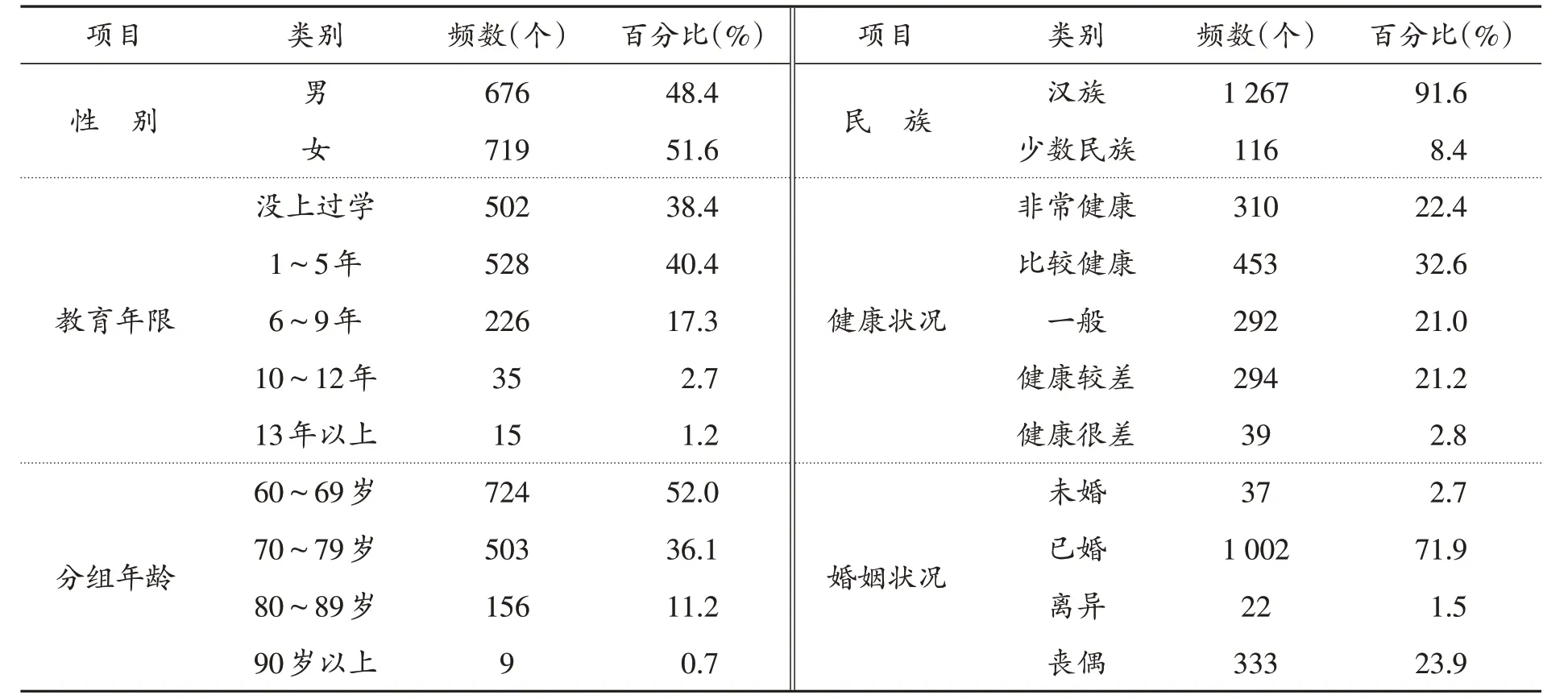

数据来自中南财经政法大学社会政策研究所2016年在全国12个省36个县的“农村老年人养老保障现状与期望问题”问卷调查。该调查按照分层(省、市县、乡、行政村/自然村)随机抽样的方法,选择各个省、市县、行政村和自然村的被调查对象。首先,根据社会经济发展水平和人口老龄化程度,在东部地区选取山东、福建、江苏三个省,在中部地区选取湖北、河南、山西、安徽、广西五个省,西部地区选取贵州、甘肃、四川、陕西四个省,作为被调查的省份;其次,每个省按照社会经济发展水平和人口老龄化程度,选取3个县,每个县随机抽取一个行政村;第三,在选定的行政村中,随机抽取一个自然村;最后,按照系统随机抽样方式,选择年龄在60岁及以上的老年人作为被调查对象,并进行结构式问卷调查。共发放问卷1 500份,回收有效问卷1 396份,有效回收率为93.1%,调查样本基本情况见表1。

表1 调查样本的基本情况

(二)变量选择

1.因变量。本文的因变量是老年健康,包括自评健康、躯体健康与精神健康。其中,自评健康的操作化方法是,“请问您的自评健康状况如何?”答案设计为“1=非常健康,2=比较健康;3=一般健康;4=健康较差;5=健康很差”,为了研究方便,本文通过重新编码进行正向处理;躯体健康的操作化方法是,“您在饮食起居等方面的自理程度是?”答案设计为“1=完全能够自理;2=大部分能够自理;3=大部分不能自理;4=完全不能自理”,也通过重新编码进行正向处理;精神健康的操作化方法是,“您平时会感到孤独寂寞吗?”答案设计为“1=经常会;2=有时候会;3=很少会;4=从来没有”。值得说明的是,尽管用主观指标测量农村老年健康,存在一定的测量误差,但它仍是预测农村老年客观健康状况的较好指标(Poortinga,2006)[24]。有研究表明,即使在控制一些疾病因素的情况下,主观指标反映的健康状况与死亡率显著相关,其稳健性甚至优于某些客观测量指标的测量效果(Yip et al.,2007)[25]。

2.自变量。本文的核心解释变量是生育行为,包括生育数量、生育结构和生育间隔。其中,生育数量用子女数量表示,生育结构用儿子数量与女儿数量的比值表示;生育间隔用最后一个孩子与第一个孩子的年龄之差来表示农村老年人生育行为的时间跨度。在已有研究中,较多从子女数量角度分析生育行为对老年健康的影响(宋月萍、宋正亮,2016)[1],从生育数量、生育结构和生育间隔三个方面,系统分析生育行为对农村老年健康影响的文献还非常少,而且较少考虑生育行为与老年健康因果关系中的内生性问题。本文构建纳入统一的分析框架,并选取合理的工具变量,全面、系统地分析生育行为对农村老年健康的影响效应。

3.控制变量。根据图1的分析框架,本文的控制变量,包括个体特征、生活方式、资源禀赋、代际关系、社区特征和健康行为,这些指标在以往的研究中大多都有涉及(Zunzunegui et al.,2001[26];刘宏等,2011[27];薛新东、刘国恩,2012[28];程令国等,2014[29];宋月萍、宋正亮,2016[1];范国斌等,2018[30])。在具体操作化方面,生活方式用老年人的居住方式测量,即“请问您目前的居住方式是?”答案设计为“1=一个人独住;2=和老伴同居;3=与儿子一起住;4=与女儿一起住;5=住养老院及其他”;资源禀赋,用老年人的相对收入水平和医疗保险来反映;代际关系用“您和儿子与儿媳的关系如何?”来反映,该问题的答案设计为“1=非常好;2=比较好;3=一般化;4=不太好;5=很不好”,以因子分析求出的公因子作为代际关系的综合水平;个体特征,包括性别、年龄、教育年限和婚姻状况;健康行为用“您是否经常抽烟?”和“您是否经常喝酒?”来测量,答案设计为“1=是;0=否”。

变量定义及其描述性统计结果见表2。

表2 变量选择及其统计描述

(三)模型设定

由于农村老年健康的三个因变量,均为有序因变量。因此,用有序Probit回归模型对参数进行估计,模型的一般表达式如下:

式(1)中,Hi是农村老年健康,包括自评健康、躯体健康和精神健康;FBi(Fertility Behavior)是生育行为,包括生育数量、生育结构和生育间隔;Xi是其他控制变量;εi是误差项;β1待估计参数,反映的是生育行为对农村老年健康的影响方向和程度,α为常数项。

模型(1)可能存在的问题是生育行为的内生性。原因在于:一是扰动项中可能存在既影响生育行为又影响老年人健康的影响变量,比如生活经历、地理因素等,这会产生遗漏变量造成的内生性问题;二是生育行为与健康状况之间可能存在反向因果关系,健康状况会反过来影响个人生育行为,即那些健康状况越好的人,越倾向于多生孩子。内生性意味着模型估计结果可能是有偏的,需要加以处理。

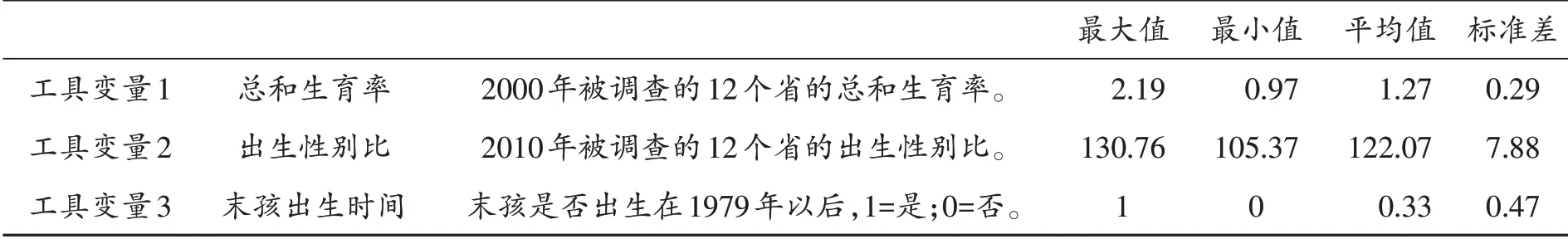

内生性问题的常用处理方法是工具变量法,采用两阶段回归估计。合适的工具变量,需满足两个条件:一是相关性,即工具变量与生育行为相关,cov(Zi,FBi)≠0;二是外生性,即工具变量与误差项不相关,cov(Zi,εi)= 0。本文选取被调查省份2000年全省的总和生育率、2010年全省的出生性别比①前两个工具变量数据来自相应年份的人口普查。之所以没有选择调查省份2000年的出生性别比作为生育结构的工具变量,是因为弱工具变量问题,因此选择了调查省份2010年的出生性别比。和受访者最后一个孩子是否出生在1979年之后,分别作为生育数量、生育结构和生育间隔的工具变量。依据是:

首先2000年总和生育率可以反映一个省份的生育水平,反映一个地区的生育数量偏好,这在一定程度上影响受访者的生育孩子的数量,因此存在一定的相关性;与此同时,2000年省级层面的总和生育率并不会对受访者的健康产生直接影响,而是通过影响生育数量进而影响受访者健康,在理论上满足一定的外生性。

其次,调查省份2010年全省的出生性别比也反映了该地区的生育性别偏好,作为一种生育文化也会影响到受访者生育儿子和女儿的子女结构,因此该工具变量和生育结构存在相关性;与此同时,2010年省级层面上的性别比不会直接影响到受访者的健康,而是通过影响生育结构进而影响受访者健康,因此同样在理论上满足一定的外生性。

最后,选择受访者最后一个孩子是否出生在1979年之后,作为生育间隔的工具变量,是因为中国是从1979年开始执行严格的计划生育政策,即“一孩政策”(Banerjee,2010)[31]。如果最后一个孩子出生在1979年之前,那么,就意味着这对育龄夫妇的生育行为已经完成,计划生育政策对生育间隔不会带来显著影响;但如果最后一个孩子出生在1979年之后,那么生育间隔就会受到计划生育政策的影响。同时,计划生育政策作为一种外部冲击,本身并不会直接影响到受访者健康,因此理论上也符合外生性要求。

工具变量含义及其描述统计结果见表3。

表3 工具变量定义及其描述性统计结果

两阶段回归模型的数学表达式如下:

模型(2)中Zi为工具变量,FBi为第一阶段模型估计结果的预测值。为了减少模型的估计偏差,本文采用两阶段最小二乘法对模型(2)和模型(3)进行估计。其中,模型(2)分析的是工具变量与生育行为之间的关系,用Robust F统计量检验,以判断工具变量的联合显著性。用Wald Chi2检验,以判断模型(3)的拟合效果。由于每一个模型的工具变量只有一个,因此,不存在过度识别问题,无需进行工具变量的过度识别检验。

四、实证结果

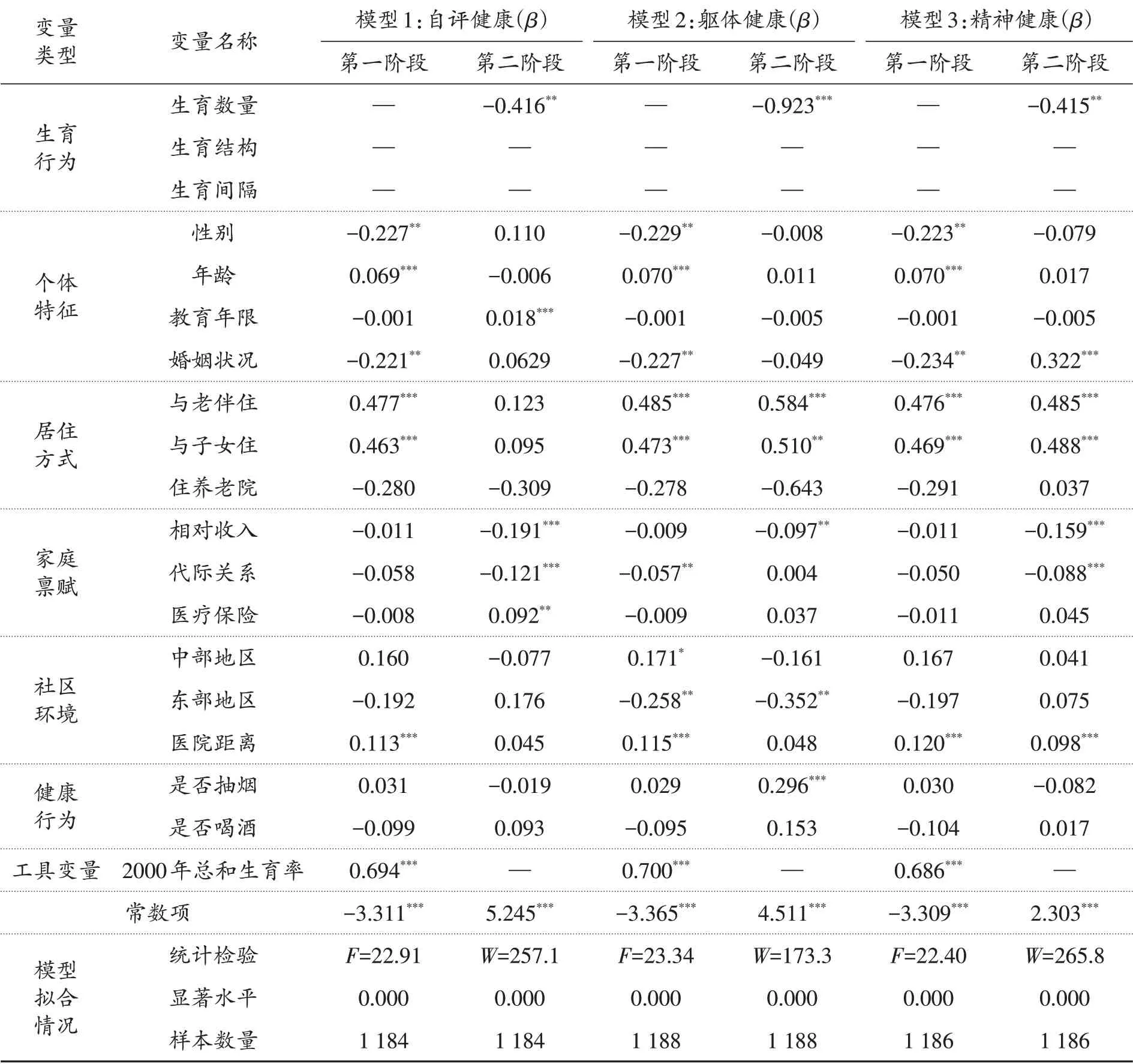

(一)生育数量对农村老年健康的影响效应

表4估计结果包括两个方面:第一阶段的回归结果,主要反映工具变量(2000年总和生育率)的合理性,从三个模型的估计结果看,工具变量与农村老年人的生育子女数量之间,存在稳定的显著正相关关系,三个模型的Robust F统计量,分别为22.91、23.34和22.40,均明显大于10的临界点,而且三个模型的P<0.001,这说明不存在弱工具变量问题,也就是说,本文用2000年被调查省的总和生育率作为生育数量的工具变量是较为合理的。

表4 生育数量对农村老年健康的影响

第二阶段的回归结果,主要反映生育数量对农村老年健康的影响效应。从三个模型的回归结果看,生育数量对农村老年健康有显著的负向影响,即生育子女数量越多,农村老年自评健康、躯体健康和精神健康状况越差。子女数量每增加一个,农村老年自评健康、躯体健康和精神健康越差的概率,将分别增加51.6%、1.52 倍和51.4%。这在一定程度上解释了,作为理性人的农村育龄夫妇为什么普遍都不再愿意多生的现象,中国总和生育率从1965年的6.38持续下降到2018年的1.6左右,便是农村育龄夫妇不愿意多生的最好证明①《世界各国总和生育率统计》,资料来源:https://www.kylc.com/stats/global/yearly_overview/g_population_fertility_perc.html。。同时,这也启示人们,国家要想稳定合理的总和生育率或适度提升总和生育率水平,在当前的人口发展形势下,应该适时出台鼓励性的生育政策,减少育龄夫妇生育之后的养育成本,降低育龄夫妇生育孩子带来的健康损失,激励她们的生育积极性。

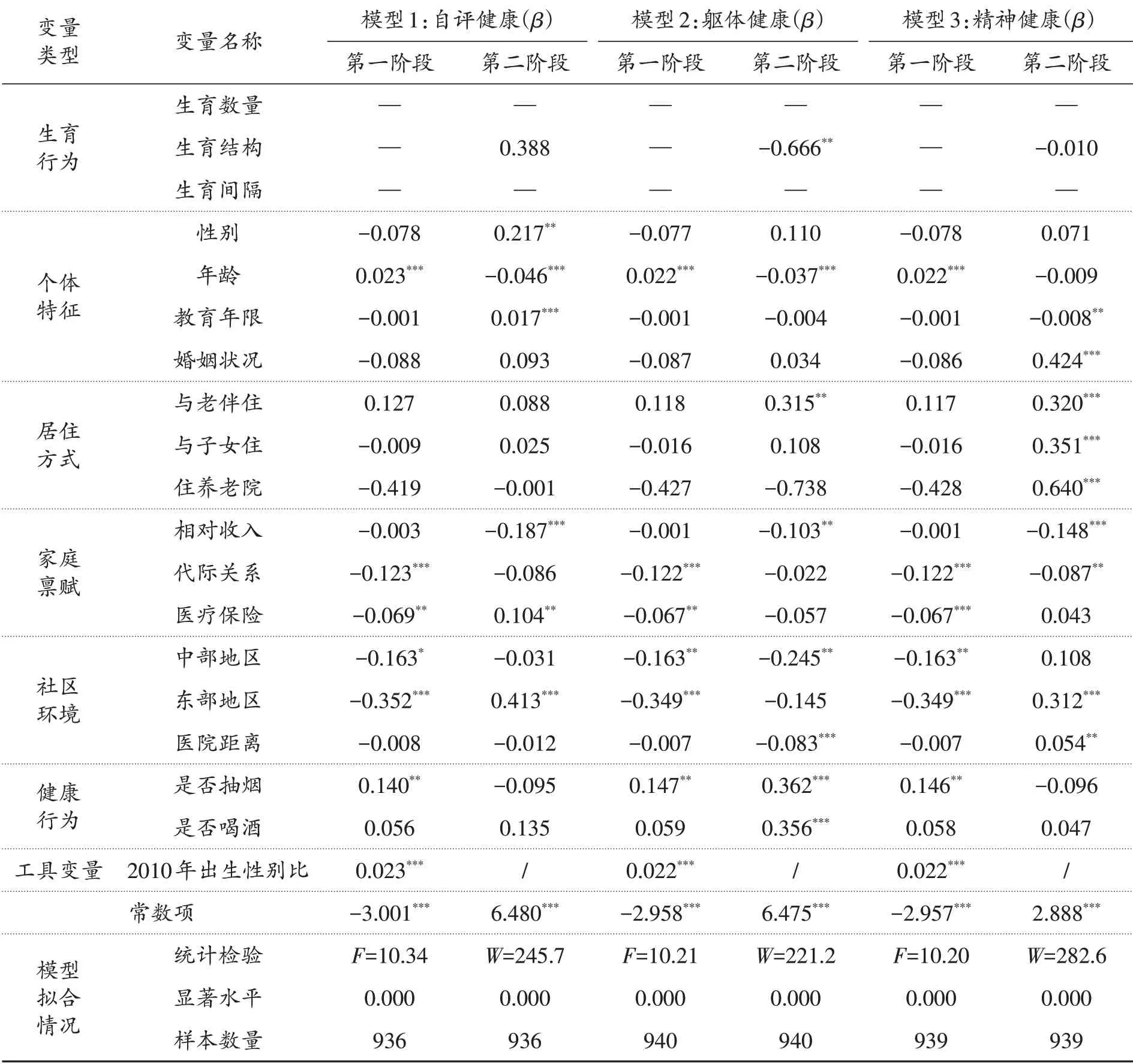

(二)生育结构对农村老年健康的影响效应

与表4估计结果相似,表5第一阶段的回归结果,主要反映工具变量(2010年出生性别比)的合理性,从三个模型的估计结果看,工具变量对生育结构存在稳定的显著影响;从三个模型的拟合效果看,Robust F统计量分别为10.34、10.21和10.20,也均大于10的临界值,P<0.001,这也表明不存在弱工具变量问题。这说明,本文用2010年的出生性别比,作为生育结构的工具变量是较为合理的。

表5的回归结果表明,生育结构对农村老年自评健康和精神健康的影响,没有通过显著性检验,即生育结构对农村老年自评健康和精神健康的影响,不存在显著差异。这与宋月萍、宋正亮(2016)[1]的结果相一致,即生育行为对老年女性健康影响方面,生男生女并没有显著的差异。同时,也进一步验证了为什么在广大的农村地区,“养儿防老”观念正在发生转变,“养女也能防老”的观念正在农村悄然兴起的现象(于长永,2016)[32]。

表5 生育结构对农村老年健康的影响

表5的估计结果还显示,生育结构对农村老年躯体健康有显著的负向影响,即儿子数量与女儿数量的比值越大,农村老年躯体健康状况越差的概率越大,比值每增加一个单位,农村老年躯体健康状况越差的概率将增加94.6%。这很好地解释了在一些农村地区,为什么“生两个儿子哭一场”的现象(贺雪峰,2009)[33]。在责任伦理驱使下,农村的高额“彩礼”,已演变为农村父母养育儿子的沉重负担,增加农村父母的劳动负担和因过度劳累而导致躯体健康状况更差的概率,“哭一场”,实属无奈。生育结构对农村老年躯体健康的显著负向影响,其实也并不都是坏事,它对自发自然地扭转农村育龄夫妇的“男孩偏好”“重男轻女”的传统观念和中国出生性别比长期失衡的局面,都具有重要的积极作用。

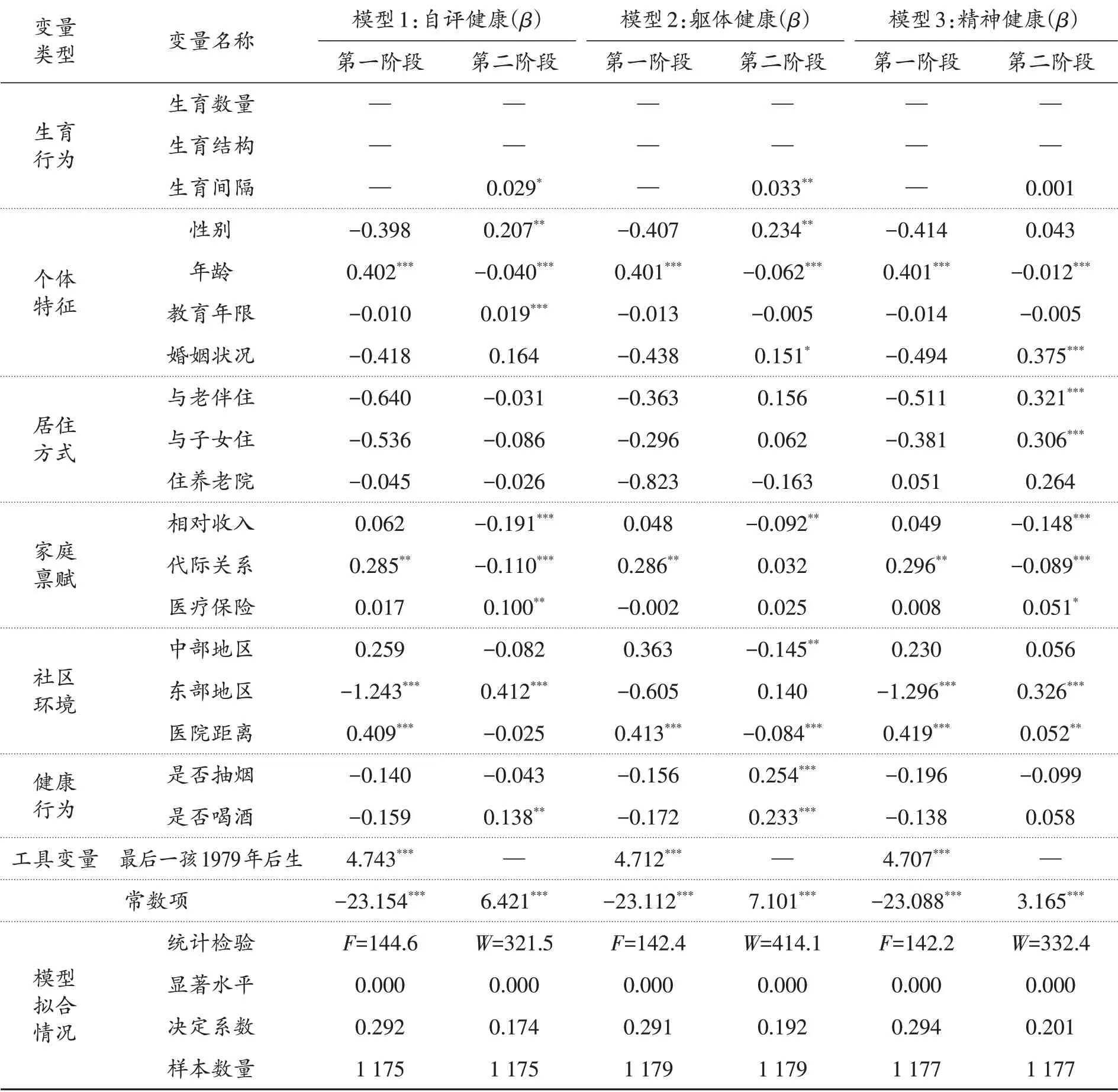

(三)生育间隔对农村老年健康的影响效应

表6第一阶段仍然反映工具变量(最后一孩1979年后生)的合理性。从三个模型估计结果看,工具变量对生育间隔有显著的正向影响。而且三个模型的Robust F 统计量,分别为144.6、142.4 和142.2,远远大于临界值10,且P<0.001,这表明不存在弱工具变量问题,也说明本文用老年人的最后一个孩子是否在1979年以后出生,作为生育间隔的工具变量是较为合理的。

表6 生育间隔对农村老年健康的影响

表6的估计结果表明,生育间隔对农村老年自评健康和躯体健康有显著的正向影响,即生育间隔时间越长,农村老年自评健康和躯体健康状况越好,生育间隔每增加一年,农村老年人自评健康和躯体健康越好的概率,将分别增加2.9%和3.4%。这与宋月萍、宋正亮(2016)的研究结果,即生育期延长会显著提升女性老年时期健康水平的结论相一致[1]。可能的解释是,生育间隔越长,农村育龄夫妇的即期养育负担越小,而生育间隔越短,农村育龄夫妇的即期养育负担越大,对农村老年人自评健康和躯体健康的负面影响就越小,因此生育间隔对农村老年自评健康和躯体健康有显著的正向影响。这启示人们,适当扩大生育间隔,分散即期抚养压力,避免在短期内同时抚育多个子女,不仅有助于减少全面放开计划生育时的生育堆积效应,也对育龄夫妇的健康状况带来积极效应。

六、结论与政策启示

(一)研究结论

1.生育数量对农村老年健康有显著的负向影响。生育数量越多,农村老年自评健康、躯体健康和精神健康状况更差的概率越大,生育数量每增加一个孩子,农村老年自评健康、躯体健康和精神健康状况越差的概率,将分别增加51.6%、1.52倍和51.4%。因此,有效弥补生育数量给育龄夫妇带来的长期健康损失,是积极促进育龄夫妇多生育的重要举措。

2.生育结构对农村老年躯体健康有显著的负向影响。农村老年人生育的子女数量中,儿子数量与女儿数量的比值越大,即生育儿子数量越多,农村老年躯体健康状况更差的概率将越大,儿子与女儿数量比值每增加一个单位,农村老年躯体健康状况越差的概率将增加94.6%。造成这一结果的关键原因,主要是因为生育儿子所带来的高额“养育”成本。因此,有效弥补或降低生育子女尤其是生育儿子所带来的养育成本,是提高老年健康水平的重要举措。同时,这也将在一定程度上起到激励生育积极性的作用。生育结构对农村老年自评健康和精神健康的影响,缺乏统计学意义。

3.生育间隔对农村老年自评健康和躯体健康有显著的正向影响。生育间隔时间越长,农村老年自评健康和躯体健康越好的概率越大,生育间隔时间每增加一年,农村老年自评健康和躯体健康状况越好的概率,将分别增加2.9%和3.4%。这说明,通过教育引导和物质激励,鼓励人们适当扩大生育间隔将有助于整体提升农村居民健康水平。生育间隔对农村老年人精神健康的影响缺乏统计学意义。

(二)政策启示

1.弥补农村育龄人群生育行为带来的健康损失,有助于激励育龄人群的生育积极性。经验研究表明,多生孩子确实会对农村老年人产生多维的负向健康效应,农民是理性的,当生育行为不仅不能带来生育福利,反而会带来诸多生育负担和老年时期的健康负效应时,少生育甚至不生育就是他们的理性选择,但这不利于中国人口的均衡发展,2021年“七普”数据显示中国的总和生育率只有1.3,事实上已经掉入国际上界定的“低生育率陷阱”。因此,为了维持适度的总和生育率,同时又能弥补生育人群的健康损失,当前仅仅是放开“三孩”已经难以达到预期目标,根据当前的人口形势和新生儿出生人口数量的现状,中国应该尽快出台“鼓励生育二孩”的生育政策,即生育第一个孩子和第三个孩子均不奖励,生育第二个孩子则给予奖励,以降低育龄人群的生育负担,弥补他们生育行为带来的健康损失,方能有效刺激育龄夫妇的生育积极性,促进中国人口均衡发展。

2.通过教育引导和奖惩并重的方式,鼓励人们适当扩大生育间隔。这不仅对提升人们的健康水平具有重要的积极作用,也有助于减少未来全面放开生育、甚至全面鼓励生育时可能带来的生育堆积问题。经验研究表明,生育间隔越长,农村老年自评健康和躯体健康越好。因此,应通过多种形式的教育宣传引导,让广大育龄夫妇了解合理的生育间隔所带来的积极健康效应,同时,通过一定的物质奖励,鼓励育龄妇女尤其是年轻育龄妇女适当延长生育间隔,也将对提升人们的健康水平和促进健康中国战略的有效实现,起到重要的积极作用。实践中,初育年龄较晚,为生育间隔的延长带来困难,通过适当的形式鼓励人们降低初婚初育年龄,营造35岁之前初育的健康生育观,不仅有助于育龄妇女生育间隔的适当延长,还对促进母婴健康以及农村总体健康水平的提高,都具有重要的实践指导价值。3.消除性别歧视,规范农村“彩礼”市场。减轻育龄夫妇的养育负担,不仅有利于提升人们的健康水平,也有利于激励育龄人群的生育积极性。经验研究表明,子女数中儿子数量和女儿数量的比值越大,农村老年人的躯体健康状况越差,这可以说是男孩偏好的健康代价。因此,树立育龄人群生男生女都一样的生育观,对于提升他们的整体健康水平具有一定的现实意义。不可否认,随着快速的社会变迁,广大农村地区“重男轻女”的现象已经非常少见,但是在一些偏僻的地区和文化程度较低的育龄人群,并不是完全没有市场。因此,加强教育引导,消除性别歧视,可以提升农村地区的健康水平。值得注意的是,儿子数量与女儿数量比值越大,农村老年躯体健康状况越差的现实,往往是由于生育儿子而导致过重的养育负担所致,其中,城市化导致的农村青年女性数量偏少以及因邻里、邻村之间的相互攀比导致日益增加的巨额“彩礼”是其中的重要方面。因此,规范农村“彩礼”市场,树立农村地区婚嫁“新风”,从长远角度看,将大大促进农村地区的健康水平和育龄妇女的生育积极性。✿