空气污染、健康冲击与就业选择

——跨工业行业异质视角

2022-06-23张义,黄寰

张 义,黄 寰

(1.江苏师范大学商学院,江苏徐州221116;2.成都理工大学商学院,成都 610059)

一、引 言

就业是最大的民生。党的十九大在指出坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业的同时,也做出了实施健康中国战略的重大决策部署,《“健康中国2030”规划纲要》提出“实施职业健康保护行动。劳动者依法享有职业健康保护的权利。针对不同职业人群,倡导健康工作方式,……。加强尘肺病等职业病救治保障。到2022年和2030年,接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现明显下降,并持续下降。”这说明我国行业员工得呼吸道感染型职业病的现象较为严重,其直接原因为就业环境普遍存在较为严重的空气污染。2017年,中国有124 万人死于空气污染,中国归因空气污染的年龄标化伤残调整寿命年(DALY)率为1 513.1/100 000,慢性阻塞性肺病的DALY有40.0%归因于空气污染①资料来源:中国及各省空气污染对死亡、疾病负担和预期寿命的影响[E/OL].澎湃,https://m.thepaper.cn/baijiahao_8874079,2020-08-31.。这些污染源来自不同的行业,将造成中国行业环境健康风险参差不齐,严重威胁劳动力的健康发展,如部分行业的“矽尘”过度排放导致劳动力肺部病变等事件影响广泛而深远。由此,《十四五规划和2035年远景目标建议》则将保障人民健康放在了优先发展的战略地位,而健康不仅是疾病的对立终点,更是一种能够提升收入水平、获得足够营养和创造美好生活环境的人力资本。对健康意识不断增强的以80、90 后新生代为主体的劳动力而言,环境健康人力资本发展的需求愈加强烈②以往人力资本投资理论主要分为格罗斯曼型和福格尔型两种,但Crooper(1981)将空气污染引入健康人力资本生产函数,表明环境健康人力资本投资理论的诞生。即本文中的环境健康人力资本需求表示人们更乐意为了追求好的环境而发生迁移或流动,进行健康人力资本投资。。劳动力会为了健康人力资本发展而流动,更偏好流向环境生态健康的城市(张海峰等,2019)[1]。然对行业而言,则更可能流向污染健康风险小的行业。如2018年第四季度同比2017年,采矿业、电力煤气及水生产和供应业等行业市场需求人数分别下降了15.8%和14.5%③资料来源:2018年第四季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况分析,人社部官网,http://www.mohrss.gov.cn,2019-02-01.。类似此行业就业的下降是否包含了空气污染的健康冲击效应?即空气污染的健康冲击是否已成为影响劳动力行业就业选择的重要因素之一?此种影响在不同的行业之间具体又如何表现?这是本文研究的重点。然而目前研究大都只注重环境污染与劳动力跨区流动效应探讨,不仅缺乏一定的研究范式,忽视了健康冲击的异质作用,同时也缺乏以此对行业或部门间流动进行的经验研究。因此,从行业异质视角,研究空气污染的健康冲击下的就业选择效应意义重大。文章主要边际贡献为:从工业行业的健康冲击异质视角,建立一个理论分析框架,并实证评估了空气污染对健康冲击的就业选择效应,发现:不同健康冲击水平行业的就业挤出效应有着明显差异,低冲击水平行业就业挤出弹性最大,主要由被动选择效应导致;高等冲击水平行业就业挤出弹性其次,主要由主动选择效应导致;中等冲击水平行业的挤出效应则不明显。

二、文献综述

目前学界关于异质性劳动力就业区位选择效应的探讨主要涉及罗伊(Roy)研究范式和空间经济模型研究范式(梁琦等,2018)[2]。前者是基于微观个体主动选择,以收入或福利最大化为分析框架,更加强调从劳动力自身视角出发的自选择效应。有学者探讨拉丁移民悖论过程中发现,劳动力会根据自身健康状况,而选择是否迁移(Yi et al.,2019)[3],其他领域则更多探究依据自身技能水平和教育程度选择是否迁移,技能越高和教育程度越高,迁移倾向越大(Borjas et al.,1992[4];Parey et al.,2017[5])。后者则是基于宏观环境外延特征的选择(包含主动和被动两种选择效应),以不同单元的空间均衡分析框架,更倾向于研究劳动力流动过程中的集聚效应变化,更加注重探讨空间均衡视角下的异质企业和异质劳动力的空间选择效应的外延特征。如劳动力会依据劳动力市场质量的好坏,结合自身技能、素质进行主动选择。相反,高质量的劳动力市场要求匹配高质量劳动力,淘汰低质量劳动力,从而发生被动选择(Venables,2011)[6]。例如,城市会通过治理环境以吸引高素质劳动力。环境规制也会影响城市的劳动力需求,进而影响劳动力的区位决策(梁琦等,2018[2];Liu et al.,2017[7])。其中涉及了劳动力流动的主动选择和被动选择问题。但目前关于空气污染与劳动力流动关系的研究仅停留在对影响评估的经验研究层面,对此并未深入探讨。

部分研究基于微观层面,从跨区流动视角,实证表明雾霾等空气污染会影响劳动力的流动或迁移意愿(Li et al.,2017[8];Lu et al.,2018[9];孙伟增等,2019[10];Guo et al.,2022[11])。如孙伟增等(2019)[10]利用2011~2015 年全国流动人口动态监测调查数据,采用条件Logit 模型研究发现:城市的PM2.5 浓度上升1μg/m3,流动人口到该城市就业的概率将显著下降0.39个百分点。Guo et al.(2022)[11]则基于PM2.5浓度样本与中国劳动力动态调查(CLDS)的个人迁移数据匹配,研究表明,中国城市间人口迁移对空气污染具有敏感性,空气污染增加了当地人口迁移的概率。少数则基于宏观层面,从跨区流动视角,实证分析了空气污染对劳动力流动的影响(肖挺,2016[12];Chen et al.,2017[13])。如肖挺(2016)[12]利用2004~2012年城市面板样本研究表明,废气排放在一定程度上会产生人口驱赶效应,尤其在中国经济较发达的沿海及内地中心城市更为明显。从行业流动视角进行经验研究的较少。部分研究基于哈里斯-托达罗(H-T)分析框架,从理论层面探讨了环境污染对劳动力在不同行业或部门间流动的影响(Beladi&Rapp,1993[14];Beladi&Frasca,1999[15];Jha&Whalley,2001[16])。如Jha&Whalley(2001)[16]以“H-T模式”为框架分析了资本在工业部门和农业部门间不流通的前提下,工业部门的污染将影响劳动力转移的边际收益,并进而影响劳动力城乡之间的流动规模。但这部分缺乏必要的经验研究。只有少数学者如肖挺(2016)[12]、张华(2019)[17]和Chen et al.(2017)[13]等研究涉及了劳动力遭受空气污染而产生的跨行业就业变动效应分析。张华(2019)[17]分别以第一、第二和第三产业从业人数的对数来衡量行业就业水平变化。研究表明:SO2排放显著降低了第二产业和第三产业的劳动力就业人数,提升了第一产业的劳动力就业人数;Chen et al.(2017)[13]则研究认为,环境污染对城市人口产生的“驱赶效应”是由大中城市第二产业和第三产业就业向城镇和农村的第一产业就业转移的结果。

以上研究也均并未都真正聚焦健康异质作用进行深入探究。尽管孙伟增等(2019)[10]认为空气污染对劳动力流动的影响主要来自健康损害作用,但并未真正将三者纳入统一分析框架。

综上,目前研究主要热衷于空气污染对劳动力跨区流动的经验研究,并未严格遵照具体的研究范式,而针对劳动力跨行业或部门的研究也多集中在理论研究层面,经验研究尚少,大都也缺乏对健康异质性进行考察。因此,基于“H-T”部门间均衡分析框架,直接突出和考虑健康异质作用,从理论层面分析空气污染对跨行业就业选择(就业流动)的影响,并给出相关经验证据,意义重大。后文内容安排依次为:理论分析与假设提出、研究设计与数据说明、结果分析以及结论与政策含义。

三、理论分析与假设提出

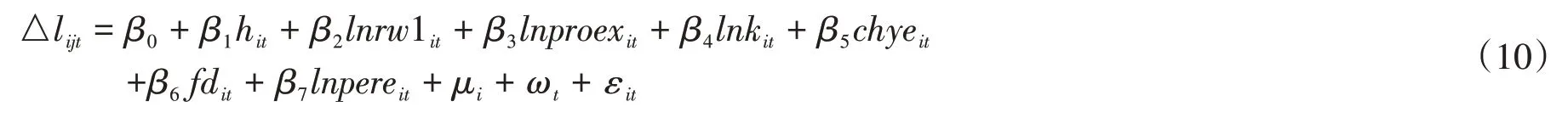

(一)理论模型构建与分析

首先,利用柯布道格拉斯产出函数形式,借鉴张义和王爱君(2020)[18]建模思路,引入健康因素,得到生产模块为:

Y为总产出,全要素生产率为A,L为劳动力数量,K为资本存量,q表示劳动的健康度(因本文重点关注的是空气污染的健康冲击,下文用空气质量的健康度表述),φ、φ均在[0,1]区间内,分别表示对应要素的总投入份额,即要素产出弹性,此处放松其规模报酬情况,不作具体形式设定。其中a为e-τ,τ为变式后的空气质量的健康度对劳动力供给的影响系数。

进一步地,借鉴肖挺(2016)[12]建模思路,将地区生产成本引入模型,地区生产总成本为:

(2)式中:w为劳动力平均工资水平,r为资本利率,则地区经济的总利润水平πit为:

分别将(1)、(2)代入(3),对最大化利润目标函数Max(πit)求解,从而对Lit求一阶偏导,得极值条件为:

再进一步地,依据哈里斯-托达罗的分析框架,但跳出农业-工业部门或城乡具体之分,假设某一地区城镇生产系统存在两个环境健康绝对风险初始同质的一般性生产部门(此假设前提是为排除生产部门产生非空气污染物的影响),生产部门1和生产部门2。在之后的生产过程中,生产部门1生产会排放气体废物,造成生产的空气环境污染,而生产部门2则相对为清洁型生产,无废气污染产生,生产的空气环境相对清洁。从企业视角看,劳动力资源在这两部门间被配置决策或者从劳动力自身就业选择视角看,劳动力在这两部门间进行就业流动决策,从事生产活动。于是,区域就业总劳动力数为L=L1+L2,可将L标准化为1,区域总资本为K,分别在两部门间配置为K1、K2,K=K1+K2,基于上文的生产函数以及成本设定,两部门分别按照各自利润最大化生产原则,则有:

依据哈里斯—托达罗的劳动分配模式,在均衡处两部门期望工资相等,故有:

进一步变换整理得:

(二)研究假设

以上理论模型分析表明,当行业或部门产生严重的污染时,劳动力就业增量将显著下降。结合异质劳动力区位选择的空间经济研究范式内涵,这主要包含了劳动力主动选择效应和被动选择效应。结合低技能水平工人集聚区环境一般较差的实际(梁琦等,2018)[2],假设行业的环境健康冲击水平与劳动技能水平需求呈负相关。即主动选择效应为:劳动力为了保证最优的预期收益,会主动选择流出特定环境健康冲击水平的行业或部门,以匹配自身的人力资本水平;被动选择效应则主要为:特定环境健康冲击水平的行业或部门会吸引或淘汰特定人力资本水平的劳动群体。对于污染的健康冲击暴露水平较高的工业而言,一方面,劳动力受到健康冲击以后,不仅会产生疾病负担,降低劳动生产率,增加医疗支出负担,从而会大幅降低最优边际收益;另一方面,因该类行业岗位技能需求水平普遍较低,劳动力技能水平仍能满足其生产需求,因此,此类行业劳动力在遭受污染的健康冲击后更偏好主动流出,就业流出的主动选择效应较大,而此时行业吸纳低技能劳动群体而发生的被动选择效应有限(即低技能劳动力被迫进入此部门替代劳动需求有限),最终会产生一定的就业挤出效应。部分经验研究也捕捉到了这一现象。当某城市中第三产业占比在52.17%以下或68.48%以上时,废气污染排放对劳动人口均有显著的驱赶效应(肖挺,2016)[12]。这意味着,在工业为主的城市,废气污染的加剧对劳动人口存在明显的驱赶效应,这种效应可能主要来自工业就业人数的减少;在服务业占主导的城市,废气污染对就业流动的影响较之工业城市更为明显,这主要因为,污染气体排放可分为工业类和生活类两个主要来源(肖挺、刘华,2014)[19],当服务业占比高时,服务业的人口也较为集中,污染排放主体将从以工业类排放为主转为以生活类排放为主。由此,此时驱赶效应则可能主要来自第三产业就业量的下降。但2016年以前,我国大部分地区仍主要靠工业支撑发展。因此,就全国平均而言,此时驱赶效应主要可能来自工业就业增量的下降。这也与基于“H-T模式”,以不发达的二元经济结构为背景所得的研究结论之中包含的污染要素与劳动要素具有替代关系的内涵一致,即在政府严格控制工业部门污染要素使用的情况下,污染下降,工业部门就业将增加,反之亦然。继而提出H1:

H1:在其他条件一定的情况下,空气污染对劳动力工业就业有着显著的挤出效应。

进一步地,从跨行业异质视角,不同健康冲击水平的行业就业挤出效应必然大不相同,这主要取决于劳动力的被动选择效应和主动选择效应的相对大小。健康冲击水平高的行业会吸纳低技能水平的劳动群体而使得其发生被动选择效应,但吸纳能力有限,而部分劳动力面临高的环境健康冲击水平会选择流出,发生较大的主动选择效应。而环境健康冲击水平低的行业容易大幅挤出技能水平较低的劳动群体,发生较大的被动选择效应,但因利润回报小和市场规模有限,因此发生选择流入的主动选择效应则相对较小。结合中国劳动力技能水平普遍偏低的实际,一般被动选择效应要大于主动选择效应的影响。因此,环境健康冲击水平高的工业行业就业的综合挤出效应可能要小于环境健康冲击水平低的行业。此外,不同行业也会因自身的禀赋条件不同,而表现出不确定的影响。基于推拉理论,环境规制对劳动力就业挤出效应取决于环境规制的强弱和行业的异质性(李珊珊,2015[20];秦楠等,2018[21];李斌等,2019[22]);技术进步对劳动力就业也有挤出效应(王君斌、王文甫,2010[23];刘宗明、李春琦,2013[24]),等等。因此,若某行业存在一定的污染健康冲击水平,但其环境规制强度过大、技术进步指数高等,则会加剧空气污染对劳动力行业就业的被动选择效应。另,从就业性别结构看,男性对空气污染比女性更为敏感(Li et al.,2017)[8]。女性占比低的行业更易加剧劳动就业的主动选择效应,但是女性大都以蓝领为主①据六普调查显示,女性白领所占比例偏低,蓝领占比偏高。,其工作环境健康冲击水平可能更高,因此女性占比高的行业也可能更易加剧劳动就业的被动选择效应;若某行业就业性别合理,可能能够缓解这一综合挤出效应。同时,一个福利较好且污染的健康冲击水平较小的就业环境的存在,如国企就业规模占比越大和要素生产率高的行业,也可能缓解这种就业流出的主动选择效应。提出研究假设H2和H3:

H2:不同水平的污染的健康冲击的行业受自身的异质条件影响,对劳动力就业选择效应的影响不同。环境健康冲击水平低和高的工业行业发生的劳动就业挤出效应显著,前者可能大于后者。而中等水平的污染的健康冲击的工业行业的就业流出效应可能表现得不明显。

H3:基于假设H2,进一步地,同等水平的污染的健康冲击的行业中,工资越高、环境规制越强,技术进步水平越高,将加剧污染的健康冲击对行业就业产生的负面影响;而若提高某行业国企就业规模和全要素生产率,及优化性别比,则可缓解这一负面影响。

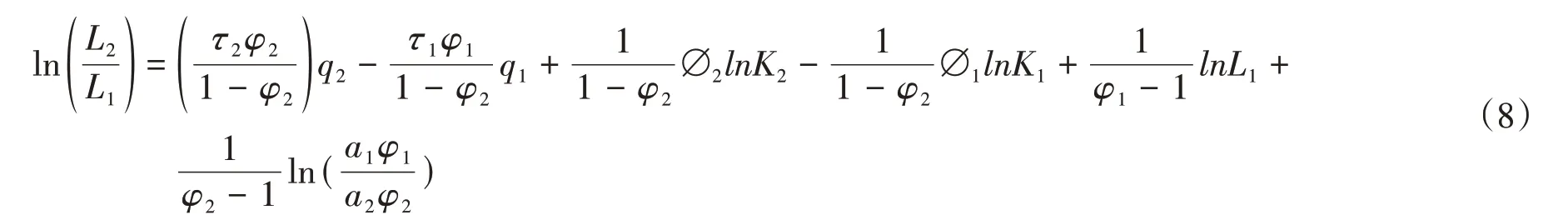

基于以上分析建立的研究框架如下:

图1 研究分析框架

四、研究设计与数据说明

(一)实证步骤设计

首先,基于中国工业优先粗放发展的实际历程和工业行业构成的行业具体属性认知,工业较第三产业的环境健康冲击水平更高。因此,选择工业研究污染的健康冲击下的就业选择效应。

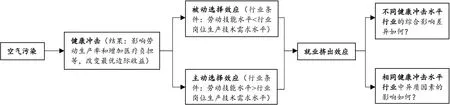

其次,参照赵细康(2003)[25]、王丽萍、夏文静(2019)[26]以工业三废污染排放综合测算结果,并结合可得数据(即各省在研究期内均拥有的行业样本),将圈定的29个工业行业划分为高、中、低三种污染的健康冲击等级①本文认为,工业三废污染排放程度越高的行业,其空气污染的绝对暴露风险可能不仅高,而且存在其他污染的健康人力资本损害作用,更会加剧空气污染的健康人力资本损害暴露的剂量反应风险,因此,将工业三废污染排放程度高的行业识别为环境健康人力资本损害程度大的行业。,分别进行分析。划分如表1。

表1 29个工业行业健康冲击类型划分表

最后,为进一步深究异质性行业下的不同影响,选择行业数(14个)较多的污染的健康冲击水平低的行业,参照朱智洺、张伟(2015)[27]对工业行业不含废物排放约束的全要素生产率和技术进步指数测度结果,采用k-均值聚类法进行划分。并结合仅有的分行业可得数据指标,如平均工资水平、环境规制强度等异质性特征(详见后文分析涉及的指标)进行等级划分,考察同等环境健康冲击水平下,空气污染在不同条件禀赋下,对不同行业劳动力就业流动的不同影响。特别地,分行业的环境规制强度采用李小平、李小克(2017)[28]以单位污染排放的治理支出衡量行业环境规制强度,无量纲化测算公式为:

其中,ERjt为t时期,行业j的环境规制强度,expjnt为t时期行业j第n种污染处理费用或成本支出,pouljnt为t时期行业j第n种污染排放,因年鉴未报告工业分行业固体废物设施运行费用。因此,此处采用分行业废水、废气设施运行费用表示污染治理支出。篇幅所限,测算后具体划分结果略①全要素生产率和技术进步指数参照朱智洺和张伟(2015)[26]不含废物排放约束的测度结果;女性就业占比和国有单位就业占比分别为城镇单位女性就业数和国有单位就业人数占城镇单位总就业人数比重。以上数据均来源于历年《中国统计年鉴》,《中国环境统计年鉴》,《中国劳动统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》以及特定的参考文献资料。等级识别均依据各行业各时期的测算结果,进一步求研究期(2007~2015)年内的均值,再采用k-均值聚类法进行识别。。以上均通过采用分阶段、分组回归和工具变量进行稳健性检验。

(二)基准计量模型

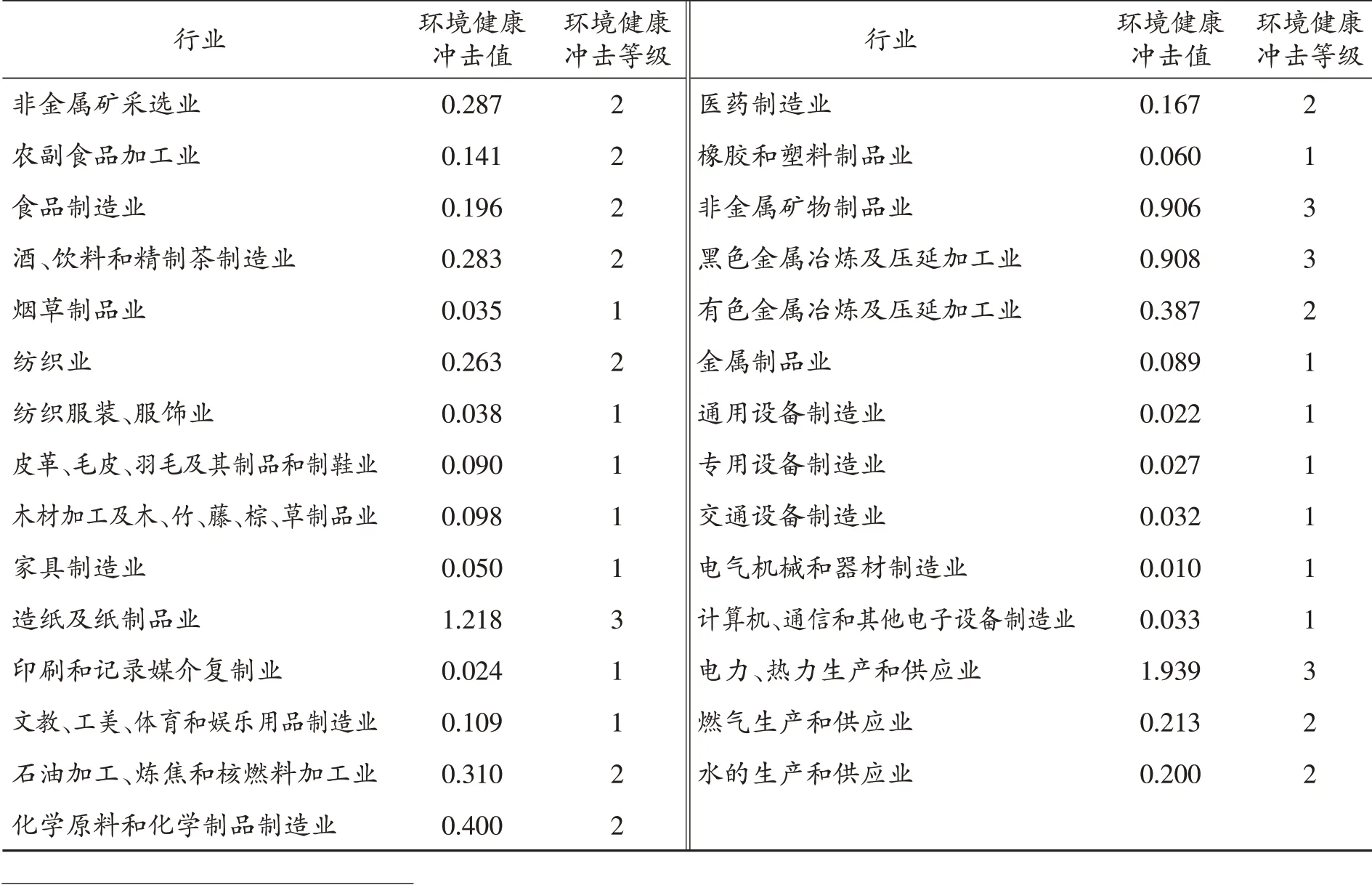

基于前文理论模型式(8),基准计量模型式设定如下:

其中i表示区域,j为行业,t为年份,βj分别为各变量系数(j=0,1,2,3,4,5,6,7),μi为个体效应,ωt为时间效应,εit随机误差效应。

因变量:参考赵德昭、许和连(2013)[29]、肖挺(2014)[30]等,利用跨区跨行业就业增量指标表示劳动力跨行业就业流动情况。具体测度公式为:

△lijt为在t时期i省的工业分行业j的劳动力跨行业流转数量,git为t时期i省总体的就业增幅,某省就业增幅为该省本期的就业人数净增额除以上期就业人数。若某一细分行业从业人数增幅与该地区总体就业增幅一致,就不存在劳动力的跨行业流动问题,若不一致,则存在跨行业流动效应。若△lijt大于0,表示时期内省区域行业劳动力人口跨行业的流入,反之则表示流出。依据可得数据,本文的L利用细分行业的城镇单位年末就业人数进行测算,而城镇就业单位人员不包含私营就业企业,也就意味着这一批劳动力就业户口问题大都能够解决,即能够有效反映出劳动力流动的内涵。

解释变量:空气污染指数(h),参照张义、王爱君(2020)[20]指标体系和方法测度。稳健变量为:空气污染健康冲击指数(h2)⑧、PM2.5 浓度(pm25表示),因为PM2.5 严重威胁着劳动力生命健康(Raaschou-Nielsen,2013[31];Song et al.,2019[32]),和显著影响着劳动力流动(陈友华、施旖旎,2017[33];Li et al.,2017[8]),为避免因果双向影响,我们均采用滞后一期进行实证分析。

控制变量:期望工资水平。赵德昭、许和连(2013)[29]认为,收入水平吸引劳动力,应为包含扣除就业机会成本后的期望收入,即直接影响劳动力转移的并非部门或行业间收入的绝对差距,而是考虑了就业概率加权后的期望工资水平,即期望工资水平rw1it、调整后的实际工资wit和失业率rit关系为:

此外,因为环境规制对劳动力就业挤出效应取决于环境规制的强弱和行业的异质性,环境规制与就业可能存线性(周五七、陶靓,2021[34];孙文远、杨琴,2017[35])、非线性(李珊珊,2015)[20]关系,且环境规制不是本文考察的重点,而且此处研究的是劳动力在行业间的就业量净增减的情形,因此,环境规制强度只加入一次项进行控制,利用各省环保支出占比(proex)表示;另,参照赵德昭、许和连(2013)[29]、肖挺(2014)[30]认为资本存量或资本深化程度,对劳动力具备一定吸引力,采用地区人均资本量(k)表示。因本文重点研究工业行业劳动力就业流动情况,而产业结构变动也是跨区跨行业流动的重要影响因素(肖挺,2014)[30]。因此,借鉴干春晖等(2011)[36]、肖挺(2014)[30]等利用区域第三产业与第二产业产值比(chye)作为产业结构升级的度量。同时,外商直接投资可以通过作用于产出和生产效率等因素对劳动需求产生影响,进而影响就业(毛日昇,2009[37];李斌等,2019[22])。本文利用外资实际利用额与GDP比值(fd)表示;此外,高波等(2012)[38]、肖挺(2015)[30]认为教育、医疗条件和贸易发达程度可以作为人均资本存量的替代变量,这意味着若此处加入人均资本存量变量已经包含以上三个变量的影响效应,但也有众多研究认为人均教育水平是劳动力就业或流动的重要影响因素(张华,2019[17];李斌等,2019[22];肖挺,2016[12]),为保证解释变量间不存多重共线性,还控制了地区人均教育水平,利用不同阶段教育年限加权的人均教育水平(pere)表示。鉴于劳动力在行业间就业流动与环境污染等变量存在的双向因果关系可能更强,且劳动力在跨区跨行业就业抉择时可能更多参照上一时期的主要因素水平情况。因此,解释变量及控制变量均采用滞后一期参与分析。为消除多重共线性以及异方差影响,控制变量均采用自然对数形式参与分析。

(三)数据来源与说明

数据均来自历年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》等。选择2007~2015年为研究期,主要理由为:(1)部分研究表明,2004年以后,开始出现劳动供给不足的刘易斯拐点,尤其2007以后,去除2008年金融危机效应,出现更为明显(蔡昉,2010[39];马忠东,2019[40]),而截至2015年,是中国“十一五”至“十二五”发展实践时期,这一时期环境污染问题仍然严重,居民健康问题日渐突出,从而导致国家在“十三五”开始(2016年)将健康问题纳入发展战略实践。这也避免了这一政策的外生性影响。(2)研究涉及的健康终点指标统计期自2007年起,同时2016年以前我国仍以工业发展为主,第三产业比重在2016年开始达到51.6%。因此,选择2007~2015研究期能够为当前的绿色、健康发展战略事业提供些许经验性的实践启示。其中涉及工资等货币价值指标均按照2007年为基期利用工资指数或消费等价格指数进行实际可比性调整。特别地,资本存量依据按照张义、王爱君(2020)[18]处理方式,利用永续盘存法计算各省的实际资本存量,外资利用率为外资利用额按照各年美元汇率实际调整后与当年GDP的比值。样本描述统计见表2。

表2 变量基本描述性统计

五、结果分析

(一)空气污染对工业就业挤出效应分析

劳动力就业选择工业行业流入量近年整体呈下降趋势,各地差异较大,具体地,从工业行业就业流入的影响估计看(表3),空气污染对就业流入增量影响显著为负,采用不同控制组分别回归结果显示,每组结果趋于一致,即此种负向影响大小较为稳定且可靠。这可能包含了空气污染造成健康冲击,影响工业行业劳动力的最优边际收益,影响其就业决策而产生的挤出效应(健康冲击作用机制从下文的健康异质影响分析部分得以验证)。按照model7结果分析,空气污染对工业行业就业净流入增量的影响系数在5%水平下通过显著性检验,在其他条件一定的情况下,空气污染指数每上升一个百分点,工业就业净流入增量平均显著地下降约0.158万人,即若上升一个标准单位,工业就业净流入增量平均显著地下降15.789万人,而徐鸿翔、张文彬(2017)[41]利用烟粉尘的自然对数作为解释变量,估计其对劳动力就业的影响,结果是烟粉尘排放每上升一个百分点,劳动力总就业供给平均下降0.045个百分点,即若烟粉尘排放每上升一个单位,按照26省2007~2015年工业行业城镇单位就业的年均人数约为193.729 万人计算①数据来源:经历年的《中国劳动统计年鉴》相关数据计算而得,即研究样本中包括的26省在2007~2015年间工业行业城镇单位的总年均就业人数。,即降幅变动约为8.718 万人,这低于本文降幅15.789 万人的研究结果。这主要因为:一是本文的空气污染指数包含了除烟粉尘以外的其他空气污染要素的影响;二是污染针对健康冲击较大且处在产业结构升级时期的特定工业的就业环境影响要比对全国范围内总的就业环境影响更富有弹性;三是本文的被解释变量为跨区跨行业的就业净流入增量,测算条件更为苛刻。因此,相比较他们利用的区域总就业量作为被解释变量而言,空气污染对前者影响更大②本文还做了对第三产业就业净流入增量的影响估计,发现均为正向影响,由此可见,若以区域总就业作为被解释变量进行分析,将忽略劳动力跨行业就业流动行为所产生的结构性影响,从而导致对空气污染所产生就业供给的负面影响的低估,因此对工业行业就业净流入增量的影响更富有弹性。由于第三产业不是分析重点,结果未全部列出,但从下文的稳健检验部分所列的结果可见一斑。。但空气环境的改善有利于增加工业行业劳动力供给,这一结论与徐鸿翔、张文彬(2017)[41]、肖挺(2016)[12]等分析结果基本一致。由此,前文的假设H1得以验证。

表3 空气污染对劳动力工业就业流动估计结果

由控制变量影响结果看(见model7),当其他条件一定时,地区期望工资每上升1个百分点,工业行业劳动力就业净流入增量在10%显著水平下,平均上升0.01*119.169≈1.912万人,而徐鸿翔、张文彬(2017)[41]认为,工资水平与劳动力就业供给呈现倒“U”形曲线关系,在工资水平较低的情况下,增加工资的收入效应大于替代效应,劳动力供给增加,而随着工资水平的上升,劳动者对生活质量(空闲)的追求高于对工资的追求,此时增加工资的替代效应大于收入效应,劳动力就业供给减少。因此,从本文结果看,劳动力的期望工资对工业行业劳动就业净增量存在正向作用。这表明我国工业行业实际工资仍普遍偏低,与国内实际情况基本相符。地区环保支出占比每上升一个百分点,工业行业劳动力就业净流入增量在5%显著水平下,平均减少约0.131万人,尽管本文未考察二次项关系,但所得结论与王勇等(2013)[42]研究观点基本一致,即我国2010年的环境规制强度远低于U型拐点,即环境规制强度对工业就业规模仍是负面影响。这也表明,当前我国采取的环境规制在工业行业中的就业替代效应大于就业创造效应,但随着工业行业的就业机会下降,劳动力就业也开始向第三产业等领域转移。因此,环境规制对我国就业的总体影响却可能为正,正如马骥涛、郭文(2018)[43]研究认为,环境规制影响重污染地区就业规模的U 型曲线向右下方移动,影响第三产业为主地区就业规模的U型曲线向左上方移动,其拐点值小于工业为主地区。这意味着工业行业更易受到环境规制对就业的负面影响,而且这一负面影响的持续时间也比其他行业要长,且与受到污染异质程度有关(秦楠等,2018)[21];地区的资本深化程度即人均资本量每上升一个百分点,工业行业劳动力就业净流入增量在1%显著水平下,平均增加约0.301万人。这表明在研究期内,我国地区资本深化带来的就业规模增长的规模效应大于资本对劳动力的替代效应,与秦楠等(2018)[21]、王勇等(2013)[42]观点一致;而地区前一期的产业结构升级每上升一个百分点,工业行业劳动力就业净流入增量在5%显著水平下,平均增加约0.318 万人;这一结论与我们的直觉相悖,即地区的第三产业较第二产业产值比值越大,属于第二产业的工业

劳动力就业净流入增量却是增加的,深入思考不难理解,地区产业升级尤其是第三产业的快速发展必然拉动我国国内的消费需求,进而能够带动地区的工业不断发展。这也与欧阳艳艳等(2016)[44]利用2000~2011年58个国家样本分组分析所得结论一致,即发达国家的一、三产业对工业就业呈现负的产业间溢出效应,而发展中国家则呈现积极的产业间溢出。这正符合中国的实际情况,即作为一个发展中国家,产业结构正处于调整阶段,劳动力资源相对丰富,三大产业可同时实现发展,从而推动就业增长(欧阳艳艳等,2016)[44]。地区外资利用所占GDP比率每上升一个百分点,工业行业劳动力就业净流入增量在10%显著水平下,平均增加约3.537万人,即外商投资企业能够直接吸收东道国的劳动力就业,还可通过技术溢出等方式影响本土企业的生产效率,提高竞争力,从而为工业提供更多的就业机会(王勇等,2013)[42];而人均教育年限对工业行业劳动力就业净流入增量影响并不明显。这可能因劳动力跨区的行业就业选择可能对人均教育年限并不敏感,但对高等教育资源可能更为敏感,但我们进一步地利用地区人均大学院校数作为人均教育资本替代变量加入回归分析,结果仍不显著。由此,这印证了高波等(2012)[38]、肖挺(2014)[30]认为教育、医疗条件和贸易发达程度可以作为人均资本存量的替代变量的观点,即教育资本影响的显著效应部分被人均资本存量即资本深化程度的影响效应所吸收。但此处不妨碍本文对所研究问题的分析判断。

(二)不同健康冲击影响分析

需要说明,尽管污染程度与环境规制强度可能存在正相关关系,但部分污染行业的环境规制强度还比较低,少数清洁行业的真实环境规制强度却较高,且更重要的是一些污染强度高(低)的行业,其环境规制强度未表现出相应的强关联性(李小平、李小克,2017)[28]。这意味着污染的健康冲击大的行业其环境规制强度未必高。同时,本文因变量为跨区跨行业就业流动,也已经控制了地区的环境规制水平,意味着在同一环境规制水平下,劳动力跨区跨行业的就业选择仍然受到空气污染健康冲击的影响。至此,基于前文对环境健康冲击的测度与划分,给出的这类行业的一些经验证据基本可靠。

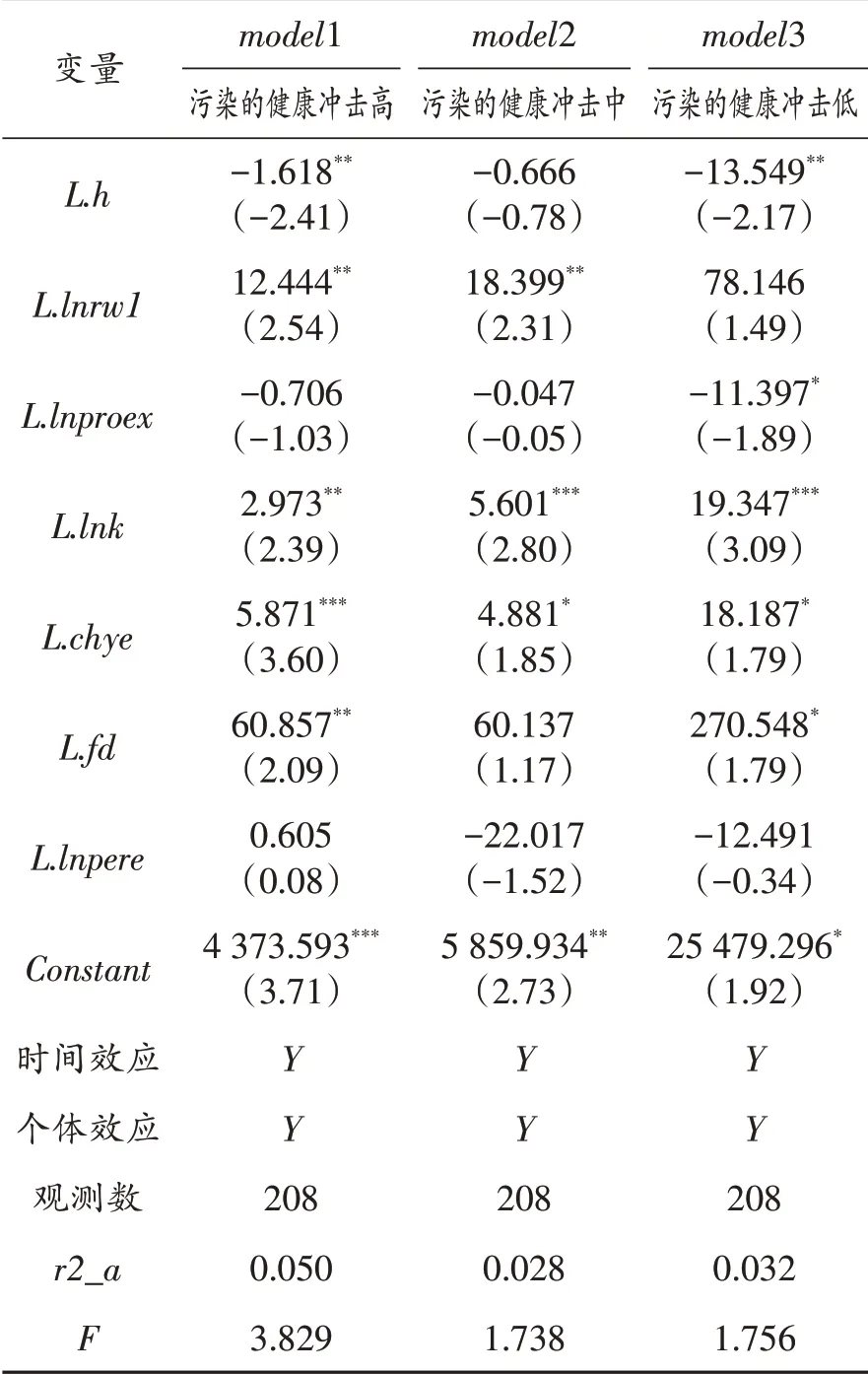

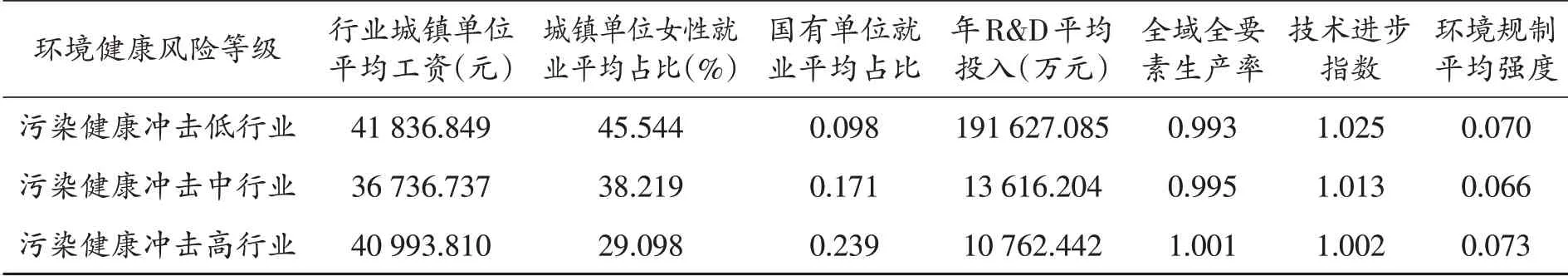

具体地,分不同等级的污染的健康冲击的行业看(表4),首先,空气污染对劳动力就业净流入增量仍均呈下降影响,进一步说明上文估计结果的可靠;其次,不同的污染的健康冲击等级的行业受到的影响不同,污染的健康冲击高和低的行业其就业净流入增量下降效应显著,即健康冲击水平高的行业的劳动力技能水平会大幅下降,影响其最大化收益,技能水平也可能不能满足企业岗位需求,会被迫流出该行业,但健康冲击水平低的行业的劳动力技能水平会受到影响,影响其最大化收益,尽管其技能水平尚能满足企业岗位需求,但他们可能主动流出该行业。同时,结果显示,污染的健康冲击高的行业受到的行业平均影响要小于污染的健康冲击低的行业,两种行业平均挤出影响弹性分别约为:0.016万人和0.136万人。而中等水平的行业受到的影响则不显著。这主要因为:一是,这主要取决于污染的健康冲击所造成的被动选择效应和主动选择效应所带来流入或流出的相对大小;二是,污染的健康冲击高和低的行业的期望工资水平、环境规制强度和技术进步水平等差异不明显,但污染的健康冲击低的行业其女性就业占比规模过高,国企就业空间较小等因素很可能加剧了这一负面影响(见表5)①牛建林等(2011)[41]基于深圳2009年流动人口微观调查样本分析表明,个人收入高的流动者比个人收入低的流动者身体健康更差,即对于流动人口群体而言,高收入往往更多地意味着高水平的劳动付出和健康代价。而本文的污染的健康冲击低和高的行业劳动力期望工资水平高,也与牛建林等分析结果一致。另,李卫兵、张凯霞(2019)[42]研究表明,空气污染的健康人力资本损害的生产率降低效应在非国有企业会被放大,这意味着非国有企业受空气污染的健康人力资本损害而导致的企业生产率下降效应大,将大幅降低企业劳动需求,这与本文国有企业较少的污染的健康冲击低的行业劳动力流出效应大的结论本质一致,从而一定程度上加剧了对劳动力流动的负面影响。,从而导致其遭受的空气污染的行业就业净流入增量影响大于污染的健康冲击高的行业;而污染的健康冲击中等的行业未表现出明显的就业增量下降效应。结合上文的工业整体结果分析发现,空气污染对劳动力的行业就业流动的影响不仅与地理空间尺度与有关,还与行业空间尺度有着莫大的关系。从控制变量来看,估计结果基本与前文作用方向一致。

表4 按照污染健康冲击风险等级划分的工业行业分别估计结果

表5 三种行业指标特征表

(三)进一步稳健检验

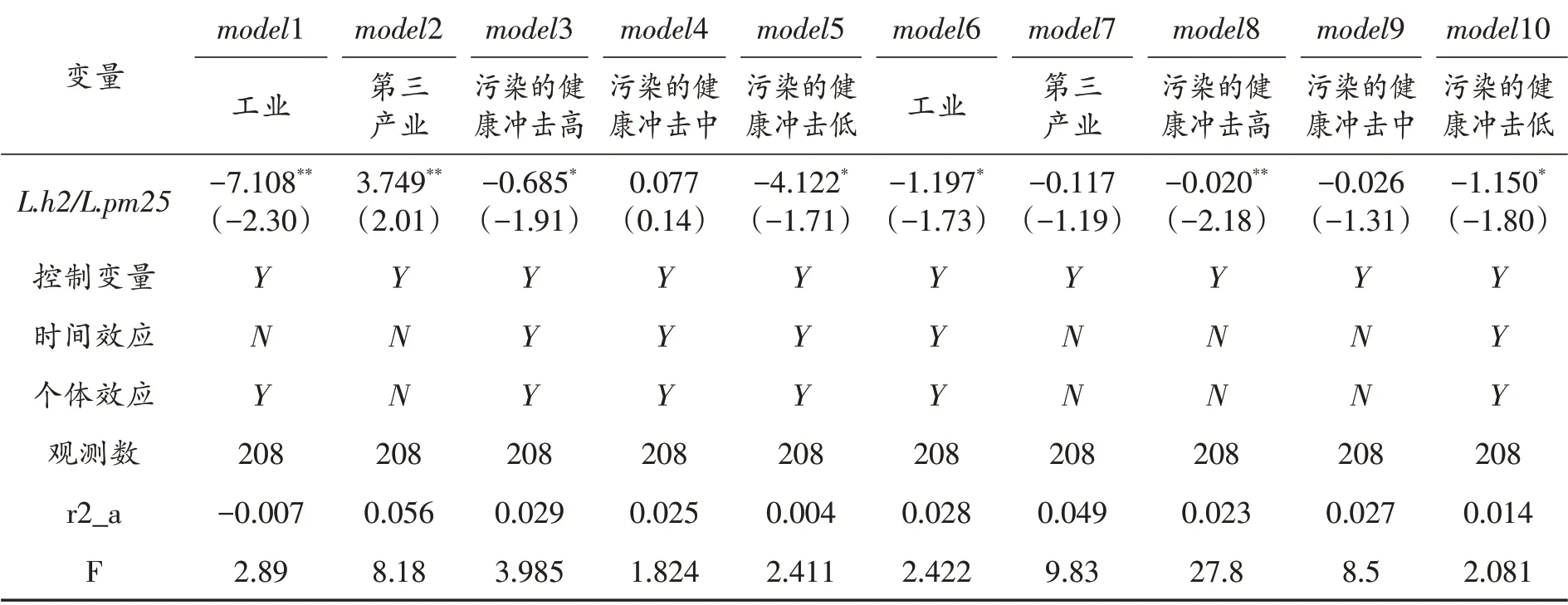

进一步采用空气污染的健康冲击指数h2和雾霾浓度PM2.5 作为空气污染指数的替代变量进行稳健分析(表6),结果表明,空气污染的健康冲击指数对工业总体、污染健康冲击高、低行业的就业流入的净增量仍具显著的负向影响,对污染的健康冲击中的行业就业流入的净增量无明显影响,对第三产业行业就业流入的净增量有正向影响,这种正向影响则来自劳动力跨区跨行业主动和被动就业流入决策的综合结果,这也符合工业健康冲击水平高于以服务业为主的第三产业健康冲击水平的实际情况,正如牛建林等(2011)[45]针对流动人口健康问题分析表明,与制造业外来务工人员相比,交通运输业、批发零售业、居民服务等行业务工的流动者健康状况明显较好。另,雾霾浓度PM2.5作为替代变量稳健检验结果也基本一致。值得注意的是,它们对工业行业就业流入净增量的影响均小于空气污染指数对工业行业就业流入净增量的影响,这主要是因为,空气污染指数不仅较于PM2.5 而言,包含的污染因素信息更为丰富,而且较于本文的空气污染的健康冲击指数而言,包含了未能量化的潜在的健康疾病终点以及其他如环境规制,舒适度等外部因素的影响信息。因此,替代变量作用结果均小于空气污染指数对工业行业就业流入净增量的影响结果。但总体不影响给出以上结论基本可靠的判断。

表6 稳健检验结果

综上,前文所得结论基本可靠,即在其他条件一定的情况下,环境健康冲击高的行业,劳动力就业流入增量下降明显。但不同水平的污染的健康冲击的行业受自身的异质条件影响,对劳动力就业流动的影响不同,特别地,若处于污染的健康冲击特定水平行业的引力和推力作用相当,则其污染的健康冲击的就业流出效应可能表现得不明显。由此,假设H1和H2得以验证。

(四)其他因素异质影响分析

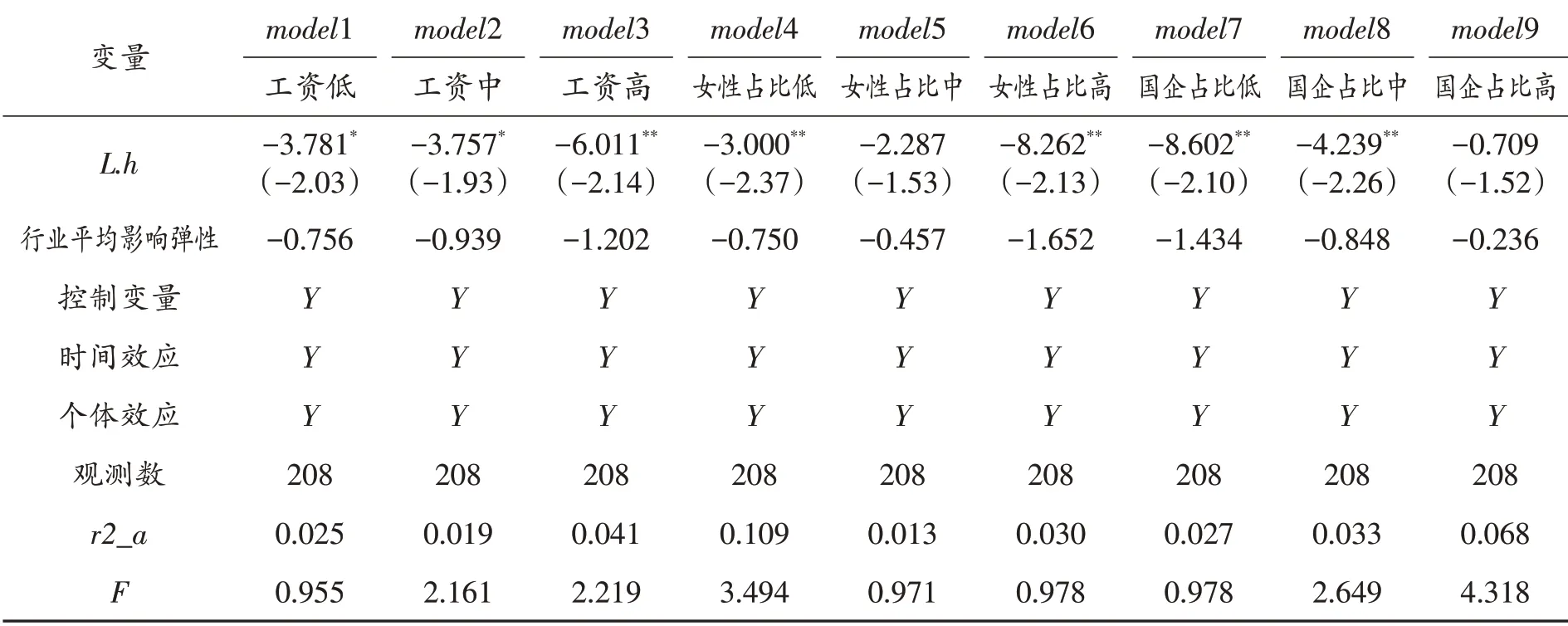

如表7,在同等水平的污染的健康冲击的行业中,实际工资越高的行业中,空气污染对劳动力行业就业流入的负面影响越大,这表明平均实际工资高的行业中,劳动力更加注重生活质量,在同等的污染的健康冲击下,平均实际工资高的行业中劳动力边际生产力下降后的期望损失将更大,更容易减少就业供给(徐鸿翔、张文彬,2017)[41]。在同等水平的污染的健康冲击的行业中,女性就业占比高和低的行业中,空气污染对劳动力行业就业流入的负面影响显著,且女性就业占比高的行业负面影响更大。这印证了男性对空气污染比女性更为敏感,且女性大都以蓝领为主,其工作环境健康暴露风险更高,因此女性占比低和高的行业更易发生挤出效应;而行业就业性别适中,则会因拉力和推力相互作用而缓解就业挤出效应。在同等水平的污染的健康冲击的行业中,国企就业占比越低的行业中,空气污染对劳动力行业就业流入的负面影响越大。这主要因为:一是国企就业因制度福利的优越性,本身就具备一定的吸引力;二是,以国企就业规模占比按照不同等级划分的行业也一定程度上代表了空气污染的暴露风险的程度不同,国企就业容纳能力越大,该行业的污染暴露风险越小。因此,空气污染在非国有企业的冲击影响大于国有企业(李卫兵、张凯霞,2019)[46],这也表明某行业的国企就业容纳能力越大,空气污染对劳动力行业就业流入的负面影响越小。这意味着,缓解此负面影响,必须加快完善企业制度改革,一方面要加快国企市场化改革的同时,确保福利制度供给的有效性不降低;另一方面应进一步完善私人企业的福利制度供给机制。

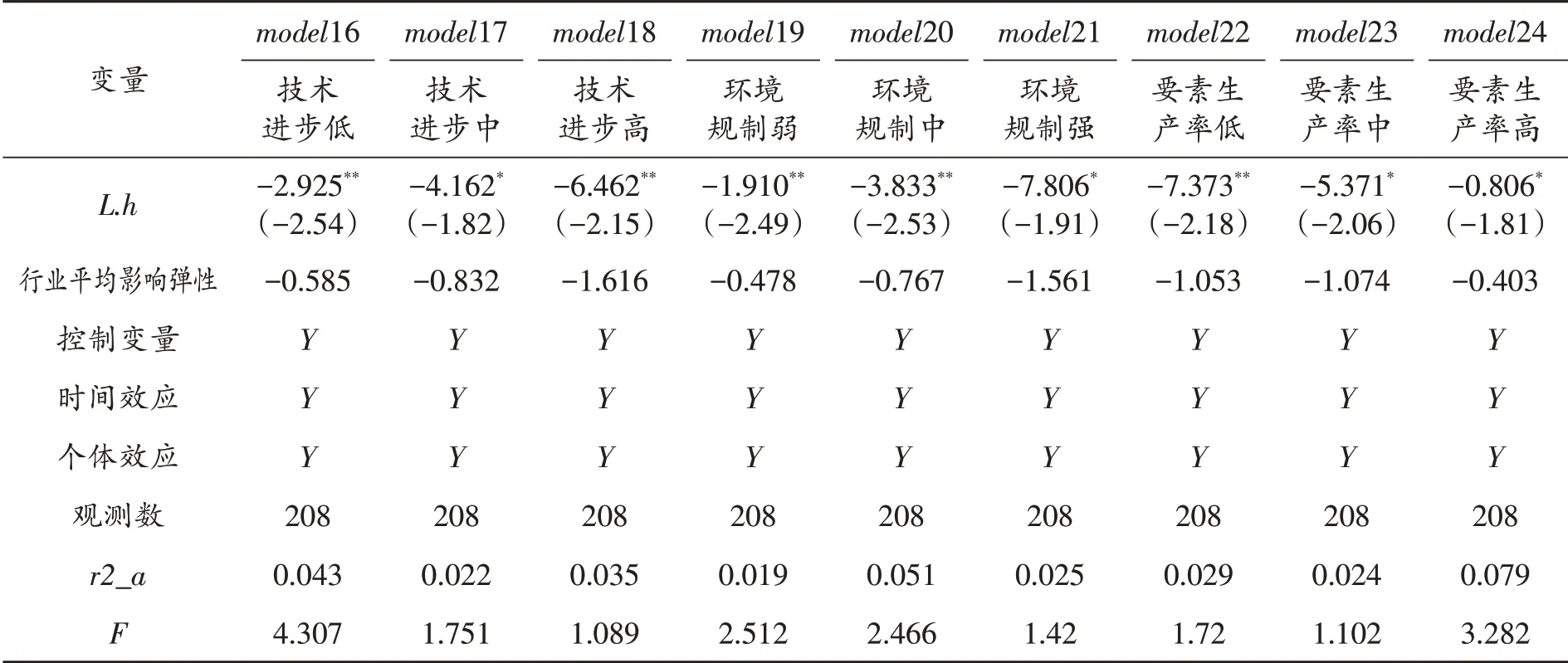

表7 行业异质估计结果1

从表8可得,同等水平的污染的健康冲击的行业中,若环境规制强度越大,将加大空气污染对劳动力在该行业就业流入的负面影响。这表明对于同等水平的污染的健康冲击的行业来说,此时的环境规制越强,其所造成的就业替代效应远大于创造效应。同等水平的污染的健康冲击的行业中,技术进步指数越高的行业,空气污染对劳动力行业就业净流入增量下降影响越大。尽管如赵利等(2011)[47]的总结表明,技术进步不仅具备就业创造效应,也具备就业破坏效应或替代效应,这与时间的长短期有着紧密关系(龚玉泉、袁志刚,2002[48];姚战琪、夏杰长,2005[49]),但从技术进步行业划分表现特征看,技术进步水平高的行业平均工资水平也高,环境规制强度也大。因此,在本文研究期内,同等水平的污染的健康冲击下,技术进步指数越高的行业,空气污染对劳动力行业就业净流入增量下降影响越大的主要原因有:一是因为技术进步越高,其所带来的资本深化对就业的破坏效应大于创造效应,这与姚遂、雷钰婷(2018)[50]研究认为制造业的技术进步偏向资本,一定程度抑制了就业增长的观点一致。二是行业就业人员的收入水平越高,其对空气污染的健康冲击更为敏感,依据技术进步高、中、低行业的平均工资水平为:48 085.389、40 961.867、37 713.000元;三是该类型行业的环境规制强度在短期内对就业产生的替代效应大于创造效应,技术进步高、中、低行业的环境规制平均强度依次为:0.093、0.065、0.057。因此,同等水平的污染的健康冲击下,对技术进步水平越高的行业来说,空气污染对劳动力行业就业净流入增量的下降效应更大。同等水平的污染的健康冲击行业中,全要素生产率较高的行业,空气污染对劳动力净流入增量下降的影响越小。这表明同等水平的污染的健康冲击下,全要素生产率较高的行业,便于扩大生产规模,行业整体利润空间较大,劳动力就业机会较多,且生产率普遍较高,从而使得劳动力的期望收益也较高,从而带来的就业创造效应或补充效应大于就业破坏效应(张微微,2019)[51]。从而在一定程度上缓解了空气污染对劳动力净流入增量下降的影响。

表8 行业异质估计结果2

综上,同等水平的污染健康冲击的行业中,工资越高、环境规制度越强、技术进步水平越高,将加剧污染的健康人力资本冲击产生行业就业的负面影响;而假如行业中的国企容纳力大、全要素生产率高和就业性别比合理,可缓解污染的健康冲击产生行业就业的负面影响。由此,假设H3得以验证。

六、结论与政策含义

利用26省的29个工业行业面板样本,借鉴赵细康(2003)[25]、王丽萍、夏文静(2019)[27]等前人研究,对污染的健康冲击等异质条件进行识别和划分,基于劳动力的跨区跨行业就业选择视角,研究空气污染、健康冲击与工业行业就业选择关系。结果显示:空气污染对劳动力工业行业就业存在着显著的挤出效应(平均挤出弹性为0.158万人)。此种挤出效应是由被动选择效应和主动选择效应的相对大小决定的。污染的健康冲击水平低的行业对劳动力就业挤出的平均效应最大(平均挤出弹性为0.135万人),主要为被动选择效应所致;冲击水平高的行业就业挤出效应较小(平均挤出弹性为0.016万人),主要为主动选择效应所致;而中等冲击水平的行业则无明显的就业流出效应。同时,挤出效应也受到行业中其他禀赋因素的影响,同等水平的污染健康冲击的行业中,工资越高、环境规制度越强,技术进步水平越高,空气污染对劳动力行业就业流入效应的负面影响越大;而若提高行业国企就业规模和全要素生产率,及优化性别结构,可减小这一负面影响。

综上,当务之急是依托已颁布的《工业绿色发展规划(2016~2020年)》和《健康企业建设规范(试行)》,进一步制定健康行业的发展规划,持续推进行业清洁健康转型与发展,降低行业的污染的健康冲击风险(这是期望收入下降、身体健康遭受损害、引起不同环境规制,阻碍行业技术发展等的重要诱因)。其次,加快行业智能管理转型,确保行业劳动供给充足。空气污染造成的健康冲击对工业行业的就业流出效应的影响因行业禀赋条件不同而不同,主要原因在于作用于行业就业效应的因素众多,取决于推拉力之间相互作用的大小。因此,绝不能施行一刀切的行业就业政策,更没有“一招出,天下鲜”的万能政策。可借助此特点,长期内,对环境健康风险高的行业要充分发挥拉力要素作用(如控制合理的性别比,扩大国企就业容量),降低流出的主动选择效应;短期内,对环境健康风险低的行业充分降低推力因素影响(如杜绝不合理的环境规制,加大特定行业技能培训等),降低被动选择效应。加快智能化管理转型,对行业就业增量进行合理适度地调节,是在人口老龄化和“用工荒”等问题加剧背景下,实现劳动供给充足的重要保障。第三,定期评估,建立健康人力资本冲击损失与期望收益的弹性防控机制,是稳定就业环境的关键一招。同等风险水平下,工资越高的行业其就业流出效应越大,这表明劳动力面临同样污染健康冲击时,其期望工资损失会有所不同,主要原因在于工资定价机制脱离了环境健康人力资本冲击的影响,因而有必要将其纳入工资弹性调节之中。

本文不足在于,在有限的条件下,只考察了空气污染造成的健康冲击下的劳动力跨行业就业选择效应,没有考虑到行业所在地区的空间溢出效应,也没有进一步比较研究劳动力跨省和跨县等在不同空间尺度上流动的就业选择效应,更没有实证探究微观层面的影响路径及影响机制,这些是今后研究的重点。✿