都江堰渠首工程改造对岷江中下游径流过程的影响分析

2022-06-23王远铭

王 军,范 围,王远铭

(1.遵义市水资源服务中心,贵州 遵义 563000;2.重庆市生态环境科学研究院,重庆 401147; 3.四川大学 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,成都 610065)

1 都江堰渠首工程的历史演化

现今都江堰渠首工程位于二王庙、虎头崖至离堆一带,包括鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程。鱼嘴自然分水分沙,飞沙堰可将进入内江的超量洪水和泥沙翻入外江,宝瓶口进一步限制超量水流年进入内江干渠(见图1、图2)。三者构成一个有机的整体,相辅相成,巧妙配合不假人力即可天然分水引水,使都江堰灌区从此达到“水旱从人”的目标[1]。

战国中期,蜀郡守李冰主持了都江堰水利工程的兴建。在早期的都江堰工程中,筑鱼嘴分流,凿宝瓶口引水,修飞沙堰泄洪。都江堰的创建,改变了成都平原的天然水系,沟通了岷江和成都大小湖泊河流,使成都平原的河流及渠道获得了充沛的水源,以及通畅的洪水通道[2]。西汉以来渠首逐渐完善,到两宋时期,都江堰渠首工程状况与现在的都江堰已大致接近。宋末元初,曾用16 000斤铁铸成一只大铁龟作鱼嘴。明代时期,用铁锭、铁柱和石料加固鱼嘴,但不久后即被冲毁,后采用铁牛鱼嘴,并对基础进行加固,并用竹笼护持堰首。民国初期,水利知事用条石改建鱼嘴,但于1936年再度被冲毁。同年冬天,大修都江堰,用混凝土和浆砌条石重建鱼嘴,并沿用至今。

图1 岷江流域水系分布图和都江堰渠首枢纽位置示意图Fig.1 The drainage chart of Minjiang River basin and location of Dujiangyan Canal head engineering

图2 都江堰渠首枢纽工程布置示意图Fig.2 The layout of Dujiangyan Canal head engineering

新中国成立后于1952年春与1953年在渠首分水口分别建成两座节制闸。1970年冬彻底加固了离堆和宝瓶口。1974年春建成了外江枢纽闸。新中国成立以来,在渠首建成了一系列枢纽闸、分水闸等。都江堰经过了大规模的整治、修理、改造、扩建,成为了农业、工业、人民生活用水的多用途的综合性大型水利工程。

2 都江堰成功的秘诀

纵观都江堰两千多年的历史,工程设施被运用了千年以上,尽管期间多次失修而废弃,但在每一次重建后都可以恢复原有型式,工程设施、布置、建筑物的形式都没有发生太大改变。经久不衰,逐步完善,不断发展,兴利除害,造福人民。

都江堰得以延续两千多年依然持续发挥工程效益的技术基础是其“乘势利导,因时制宜”的设计思想和无坝引水、自动调水调沙的枢纽设计[3]。都江堰的治水思想,包含了中国传统文化中“天人合一”的思想,尊重自然规律,并与周围环境相协调,做到“以水治水”。以都江堰处理泥沙的方式为例,首先在堰首加筑一道鱼嘴,改变入口水流角度,使表面清水汇入河道,同时挡住河底的泥沙。其次利用飞沙堰,将含沙底流流向凸岸。这样,河流中95%的泥沙便被排除掉了,每年的岁修工程的重点便是淘挖飞沙堰,由此减少了内、外江因沙石沉积造成的淤塞[4]。其利用弯道水流天然排沙的规律来处理泥沙问题,就是都江堰工程中将水资源、河势与人的智慧相结合的典型。

同时,变化发展是都江堰永葆青春的核心主题[5]。都江堰两千多年来,工程结构不断优化,工程技术不断提升,终于趋于成熟。都江堰工程的管理也经历了又粗放到精细,从传统到现代化的过程。都江堰是对历代治理者治水经验的继承、借鉴、发展、应用,也是理论方法和技术措施的不断创新。都江堰工程并不是一味的“遵旧制、毋擅变”,而是因时而异,因需而异,在保持传统中合理有效成分的同时,不断超越传统、更新传统。

3 渠首改造对下游径流过程影响

自新中国成立来,都江堰水利工程原有设施、信息化管理系统和管理体制机制及管理能力与实现水资源高效利用和现代化管理的要求等都有不小差距,对都江堰进行改造是应对国家现代化发展的需要[6]。但同时都江堰的改造不可避免地对下游水资源利用以及下游水环境产生影响。根据四川省水文局提供的水文数据,本文以1974年春建成外江枢纽闸为时间点,对比分析都江堰渠首改造前后内江、外江以及内外江汇合后岷江彭山断面的径流变化情况。

3.1 渠首改造前后内江径流量变化

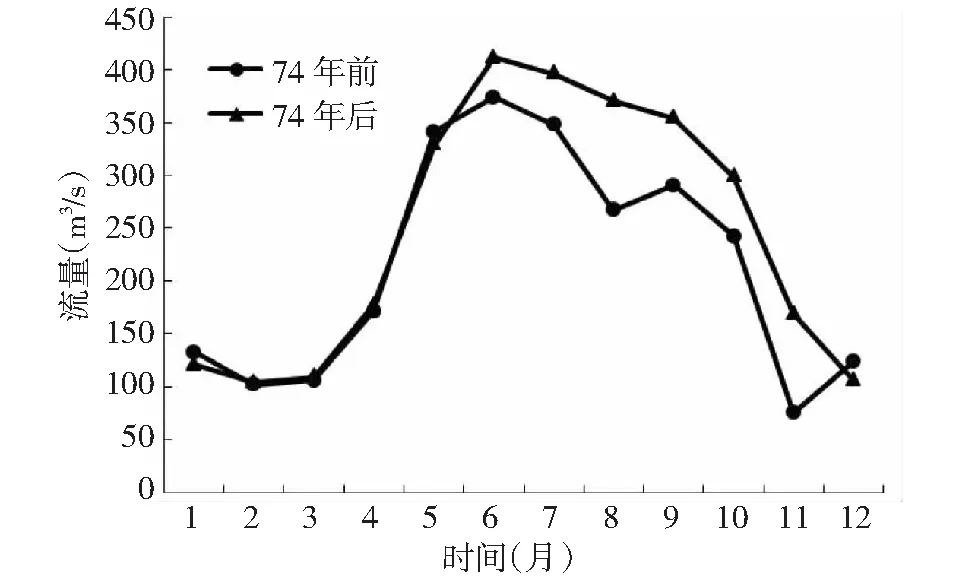

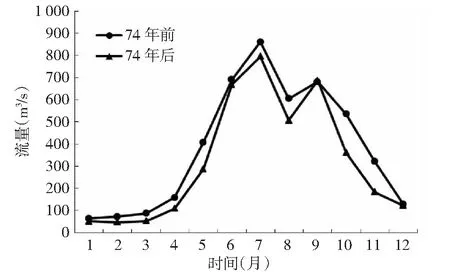

选择宝瓶口水文站为内江径流量控制断面,分别选取1964~1974年、1976~1987年断面径流量过程为渠首改造前后的径流量过程,对比分析渠首改造前后内江径流量的变化。图3表明,渠首改造后宝瓶口月平均流量在12~5月变化不大,6~11月增加。全年平均流量增加31m3/s,增加了14%。其中8月份流量变化最大,增加了38%,2月份流量变化最小,增加了2%。

图3 宝瓶口1964~1974年及1976~1987年 逐月平均流量变化关系Fig.3 The average monthly flow rate at Baopingkou for 1964~1974 and 1976~1987

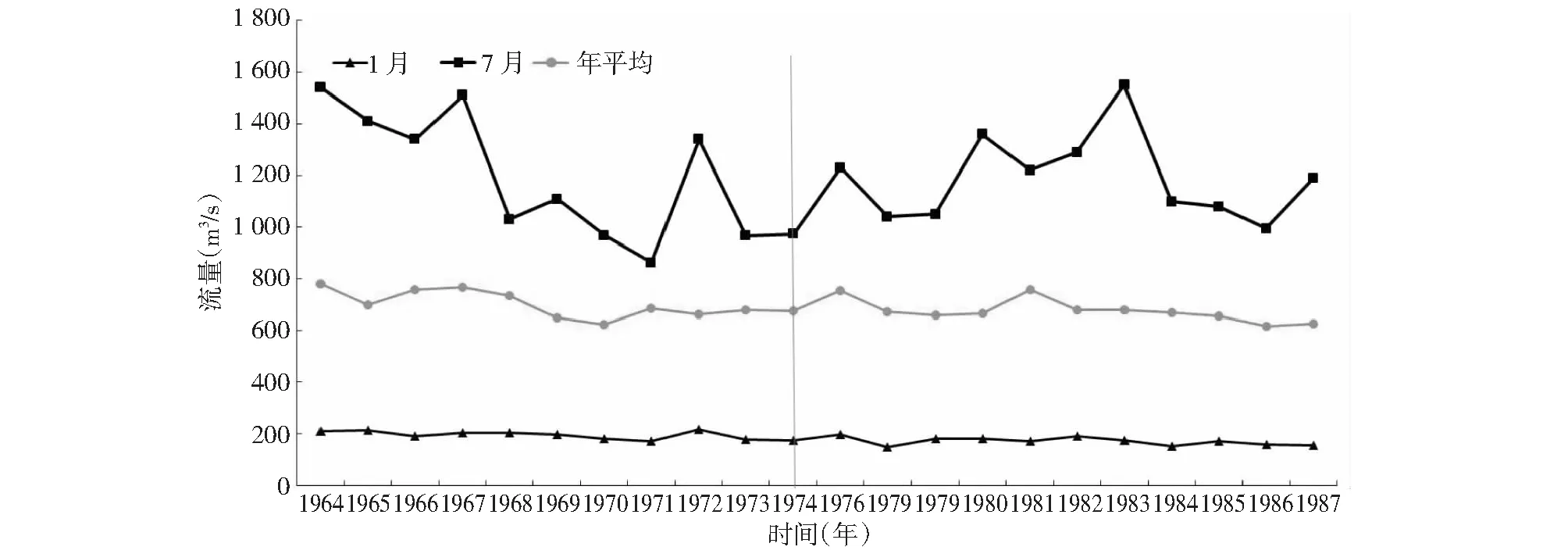

以汛期典型7月为代表进行分析,渠首改造前,内江汛期流量波动较大,变幅在110m3/s之内,渠首改造后,内江汛期流量趋于稳定,流量波动在72m3/s范围内,且与渠首改造前相比,改造后的月平均流量明显增大(改造前:348m3/s;改造后:396m3/s)。以1月作为枯期代表月进行分析,渠首改造后枯期月平均流量略有减小,从133m3/s降低为120m3/s。全年平均流量改造前为215m3/s,改造后增加为245m3/s。(详见图4)

图4 宝瓶口枯期1月、汛期7月及年平均流量在渠首改造前后的变化关系Fig.4 he change of flow rate in January and July at Baopingkou, and its annual flow rate before and after the reconstruction of Dujiangyan Canal head engineering

3.2 中游彭山站在改造前后的径流量变化

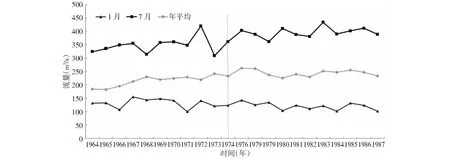

选择彭山水文站为岷江径流量控制断面,分别选取1964~1974年、1976~1987年断面径流量过程为渠首改造前后的径流量过程,对比分析渠首改造前后岷江径流量的变化。图5表明,改造后彭山站流量在1~5、10~12月份平均流量减少18m3/s,在6~9月平均增加52m3/s,全年平均减少了4%。其中5月份变化最大,降低了18%,8月份变化最小,增加了0.5%。

图5 彭山站1964~1974年及1976~1987年 多年平均流量与月份的关系Fig.5 The average monthly flow rate at Pengshan station for 1964~1974 and 1976~1987

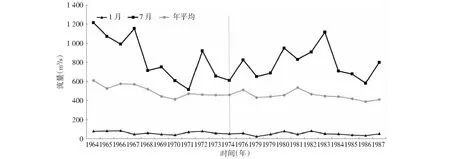

以汛期典型7月为代表进行分析,渠首改造前后,岷江汛期流量变化不大,流量波动很大。以1月作为枯期代表月进行分析,渠首改造后枯期月平均流量略有减小,从197m3/s降低为171m3/s。全年平均流量改造前月平均为704m3/s,改造后减小为676m3/s。(详见图6)

图6 彭山站枯期、汛期月平均流量及年平均流量与年份的关系Fig.6 The change of flow rate in January and July at Pengshan station, and its annual flow rate before and after the reconstruction of Dujiangyan Canal head engineering

3.3 金马河(外江)在改造前后的径流量变化

选择彭山水文站流量减去宝瓶口水文站流量为

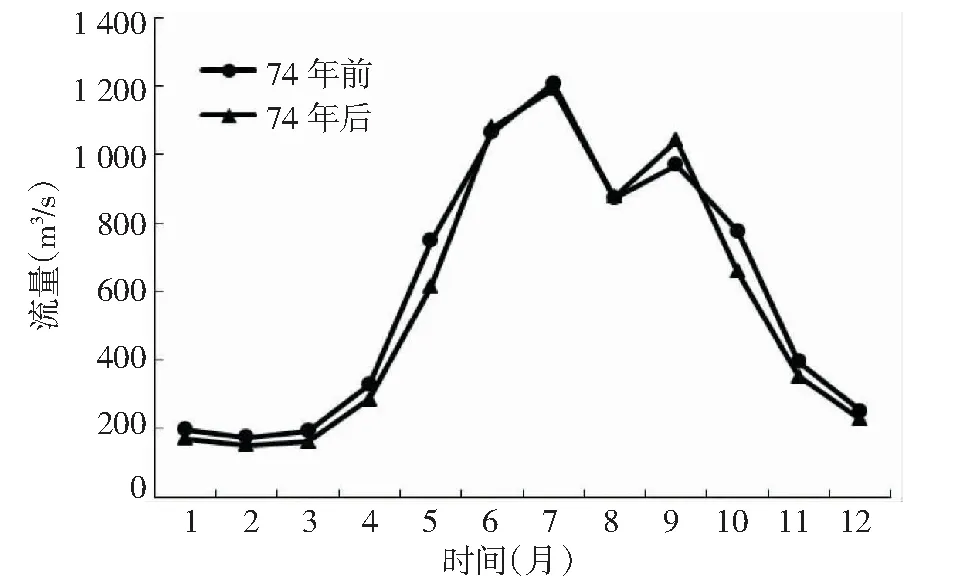

图7 金马河1964~1974年及1976~1987年 多年平均流量与月份的关系Fig.7 The average monthly flow rate of Jinma river for 1964~1974 and 1976~1987

外江,分别选取1964~1974年、1976~1987年断面径流量过程为渠首改造前后的径流量过程,对比分析渠首改造前后外江径流量的变化。图7表明,改造后金马河流量在6月份增加了6m3/s,其他月份平均减小了68m3/s,全年平均减小了16%。其中3月份变化最大,降低了40%,9月份变化最小,增加了0.9%。

以汛期典型7月为代表进行分析,渠首改造前后,外江汛期流量减小,改造前月平均流量为860m3/s,改造后减小为795m3/s。以1月作为枯期代表月进行分析,渠首改造后枯期月平均流量略有减小,从64m3/s降低为51m3/s。全年平均流量改造前为384m3/s,改造后减小为322m3/s(图8)。

图8 金马河枯期、汛期月平均流量及年平均流量与年份的关系Fig.8 The change of flow rate in January and July of Jinma river, and its annual flow rate before and after the reconstruction of Dujiangyan Canal head engineering

4 对策思考

1974年修建外江临时闸以后,为了保证灌区供水,外江断流时间相对延长。到2030年,都江堰灌区需要的引水量将达到岷江可引水量的极限,即岷江金马河河段将处于长时间断流的状态[7],不仅河流生态系统稳定受到威胁,同时水体的自净能力也会降低[8]。所以应在保证内江流量的前提下,适当补充金马河流量。

首先通过河道水生生物生物节律以及污染负荷变化规律、水文情势变化规律,合理确定金马河和岷江中游生态需水和环境需水,为合理确定措施提供依据[9]。

其次,实施最严格水资源管理制度,全面实施节水管理,严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线。制定水量分配方案,建立取用水总量控制指标体系[10]。优化水资源配置,强化水资源统一调度和管理,提高水资源优化配置决策水平,促进水资源合理、高效利用[11]。引进和推广节水型新工艺、新技术,提高灌溉效率。

合理配置鱼嘴断面的水资源,实施跨流域调水。当金马河流量低于生态流量时,增大金马河流量配置。同时沱江和涪江具有丰沛的水量,可以在春灌季节从沱江和涪江引水,以补充所需流量[7]。

5 结 论

本文通过回顾都江堰渠首工程的历史演化,利用已有水文资料分析都江堰渠首工程改造前后岷江及内江、外江的径流过程影响,得到如下结论。

5.1 都江堰渠首工程改造改造后内江全年平均径流量由215m3/s增加至245m3/s;岷江全年平均径流量由704m3/s,减小为676m3/s;外江全年平均流量由384m3/s减小为322m3/s。

5.2 都江堰渠首工程的改造,导致下游内、外江水文情势发生改变,不仅河流生态系统稳定受到威胁,同时水体的自净能力也会降低。

5.3 合理确定外江和岷江中游生态需水和环境需水、落实水资源管理政策、节约灌区综合用水、合理配置鱼嘴断面的水资源及实施跨流域调水增加水资源量,是都江堰可持续发展的保障。