基于脱钩指数与LMDI的湖南省绿色低碳发展路径研究

2022-06-23向彩红覃秋蓓

向彩红,覃秋蓓

(1.中共湖南省委党校经济学教研部,湖南 长沙,410000;2.中共湖南省委党校妇女理论教研部 ,湖南长沙,410000)

0 引言

全球气候变暖是当今人类面临的最大危机之一,节能减排成为影响国际关系和国际舆论的重要议题。中国承诺2030年前实现碳达峰,在2060年前实现碳中和(后文称为“双碳愿景”),这标志着中国全面进入绿色低碳新时代。在此背景下,各省积极制定行动方案促进低碳经济发展,以期实现经济稳步增长的同时节能减排。湖南既是全国“两型社会”建设示范区,也是传统的高碳省份,其经济发展高碳特征突出,因此深入研究湖南省碳排放脱钩状态及驱动因素,对于客观评估其“两型社会”建设成效,以及贡献“双碳愿景”的湖南力量具有重要意义,同时可为其他高碳省份的绿色低碳发展路径提供借鉴。

“低碳经济”要求建立一种较少碳排放的经济发展模式以缓解气候变暖,促进人类的可持续发展,其实质是经济发展方式、能源消费方式与人类生活方式的全面变革[1]。通常以验证EKC曲线的存在与否[2–3],或通过脱钩状态来描述一定时期内一个地区或行业碳排放与经济增长之间联系[4–6]。而碳排放的变动往往受经济增长、产业结构、能源消费强度、能源消费结构、人口规模、城镇化等多种因素影响[7–12]。改革开放以来,我国主要排放源是产业部门尤其是工业部门[13],但随着城市化的加快、居民生活水平的提高以及生活方式的变化,居民部门成为能源消费碳排放的重要来源[14],然而现有研究对象多集中于生产部门能源消费产生的碳排放,忽略了居民部门能源消费产生的碳排放。因此,本文在已有研究基础上,以湖南省生产部门与居民部门为研究对象,分析湖南省碳排放与经济增长的脱钩状态和碳排放变化的驱动路径,以期识别湖南省绿色低碳发展的着力点。

1 研究方法与数据来源

1.1 碳排放测算方法

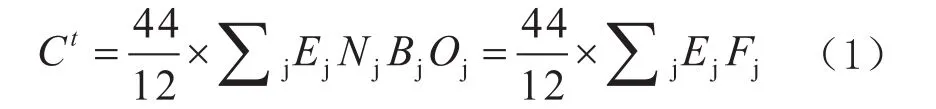

本文测量的碳排放为二氧化碳排放量,采用IPCC参考方法计算湖南省碳排放量。同时,考虑火力发电与发热在生产阶段消耗化石能源排放二氧化碳,以及终端消费量中工业原料、材料的能源消耗不排放二氧化碳,因此本文采用刘竹等[15]的第一种方法计算能源消费量,将能源加工转换过程的化石能源消耗量计入工业部门。碳排放计算公式为:

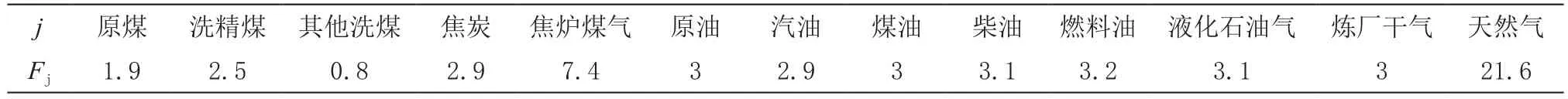

式中:j—能源消费种类;Nj(KJ/KG或KJ/m3)—j类能源的平均低位发热量;Bj(T/TJ)—能源缺省排放因子;Oj—碳氧化率;44/12为碳转化为二氧化碳的系数;Ej(104T)—第j类能源的消费量;Fj(104T/104T)—第j类能源的碳排放系数。

1.2 脱钩指标分析法

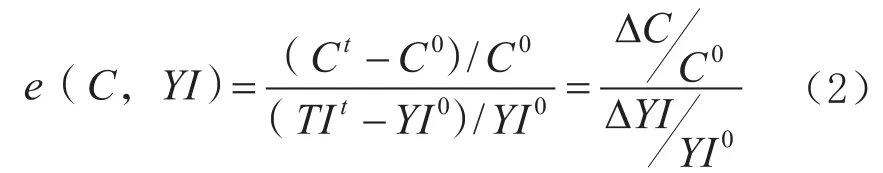

脱钩是对经济增长与环境污染或能源消费之间关系的衡量,OECD最先通过构建脱钩指标用于分析经济增长与能源消费之间的关系,但该指标对于基期选择具有高度敏感性,对经济增长与碳减排效果衡量不精准。相比之下,Tapio通过引入弹性概念重新定义“脱钩”,克服了OECD脱钩指标对基期选择的高敏感性缺点[16]。本文选择Tapio脱钩指标分析湖南产业部门碳排放与经济增长之间的脱钩状态,采用王东[17]的居民生活消费碳排放与居民可支配收入脱钩模型分析湖南居民消费部门脱钩状态,计算公式为:

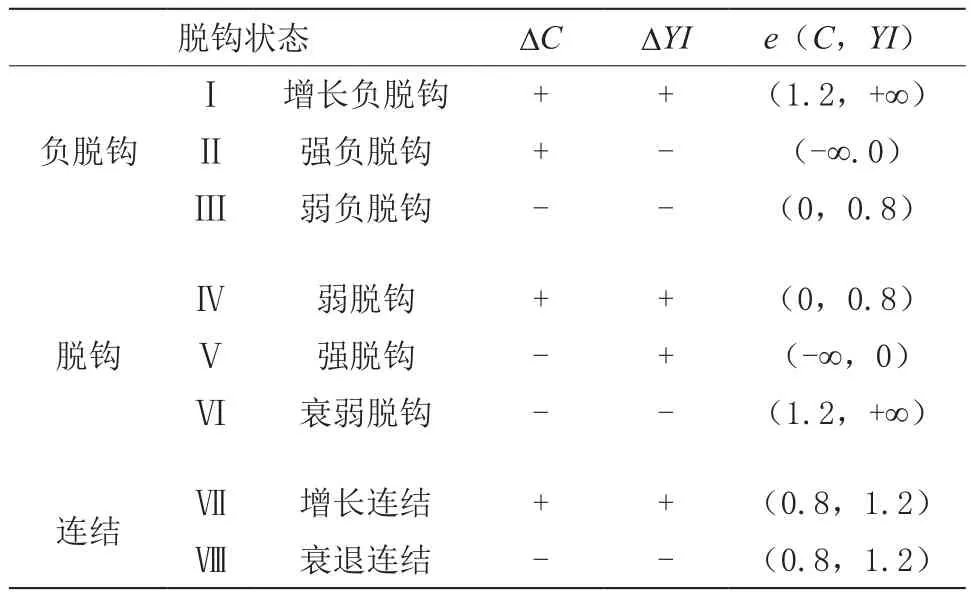

e(C,YI)—湖南省的GDP或居民可支配收入与二氧化碳排放的脱钩水平,根据∆C、∆YI、e将脱钩状态划分为八个等级(表1),当∆YI为正数时,脱钩指数越小脱钩效果越好,当∆YI为负数时,脱钩指数越大脱钩效果越好。

表1 脱钩状态分类

1.3 LMDI分解法

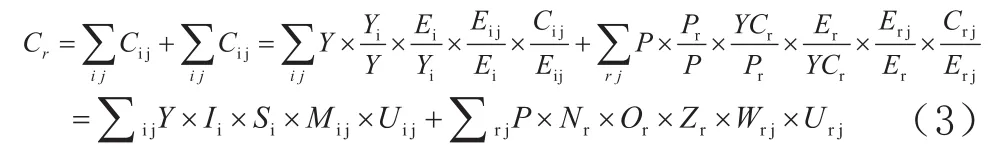

利用脱钩理论初步分析了经济增长与碳排放之间的短期波动关系,为实现长期低碳发展目标,需要进一步探究碳排放变动的深层次原因。分解法能够识别一系列影响因素对目标变量的贡献值,其中LMDI分解法由于适用性广且不产生余值被广泛用于能源消费以及碳排放变动研究。因此,本文在Ang[18]的研究上拓展,将产业部门和居民部门的能源碳排放列入研究对象。首先,建立以下扩展的Kaya恒等式:

式中:i—产业类别;j—能源类别;r—等于1表示城镇,等于2表示农村;C—二氧化碳排放总量;Y、Yi、Ei、Eij/Erj分别表示地区生产总值、i产业增加值、i产业能源消耗量、i/r产业(居民)j能源消耗量;P、Pr、YCr—分别表示地区居民数量、r类居民数量、r类居民可支配收入;Ii、Si、Mij、Uij/Urj—分别表示地区产业结构、i产业的能源强度、i产业的能源结构、i/r产业(居民)j能源的碳排放率;Nr、Or、Zr、Wrj—分别表示地区城镇化率、r类居民的人均可支配收入、r类居民的能源强度、r类居民的能源结构。

其次,基于(3)式,依据LMDI加法分解,报告期与基期的碳排放变动可表示为:

其中,由于各种能源不同年份的碳排放率小以及其测量的技术困难,Uij统一以表示,并假定其不变,故∆Cu=O;因此(4)式可表示为以下九项之和:

将上述九个因素进一步划分为五类:经济活动效应(∆CY、∆CO)、产业结构效应(∆CI)、能源强度效应(∆CS、∆CZ)、能源结构效应(∆CM、∆CW)、人口效应(∆CP、∆CN)。

1.4 数据来源

本文研究周期为2009—2019年。能源类型包括原煤、洗精煤、其他洗煤、焦炭、焦炉煤气、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油十三类。部门能源消费数据来源于《中国能源统计年鉴》湖南地区能源平衡表中农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输和仓储邮政业、批发零售住宿餐饮业、其他和居民生活7部门分别对各类能源的终端消费实物量统计[19]。平均低位发热量来源于《中国能源统计年鉴》中“各地能源折标准煤参考系数”。能源缺省排放因子、碳氧化率来源于《省级温室气体清单编制指南》及《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。湖南省地区生产总值和经济部门增加值来源于《中国统计年鉴》;居民可支配收入由人口数与城乡人均可支配收入间接计算得出,数据来源于《湖南省统计年鉴》,为剔除价格变动的影响,以2009年不变价计。

2 碳排放与经济增长脱钩分析

2.1 湖南省碳排放现状

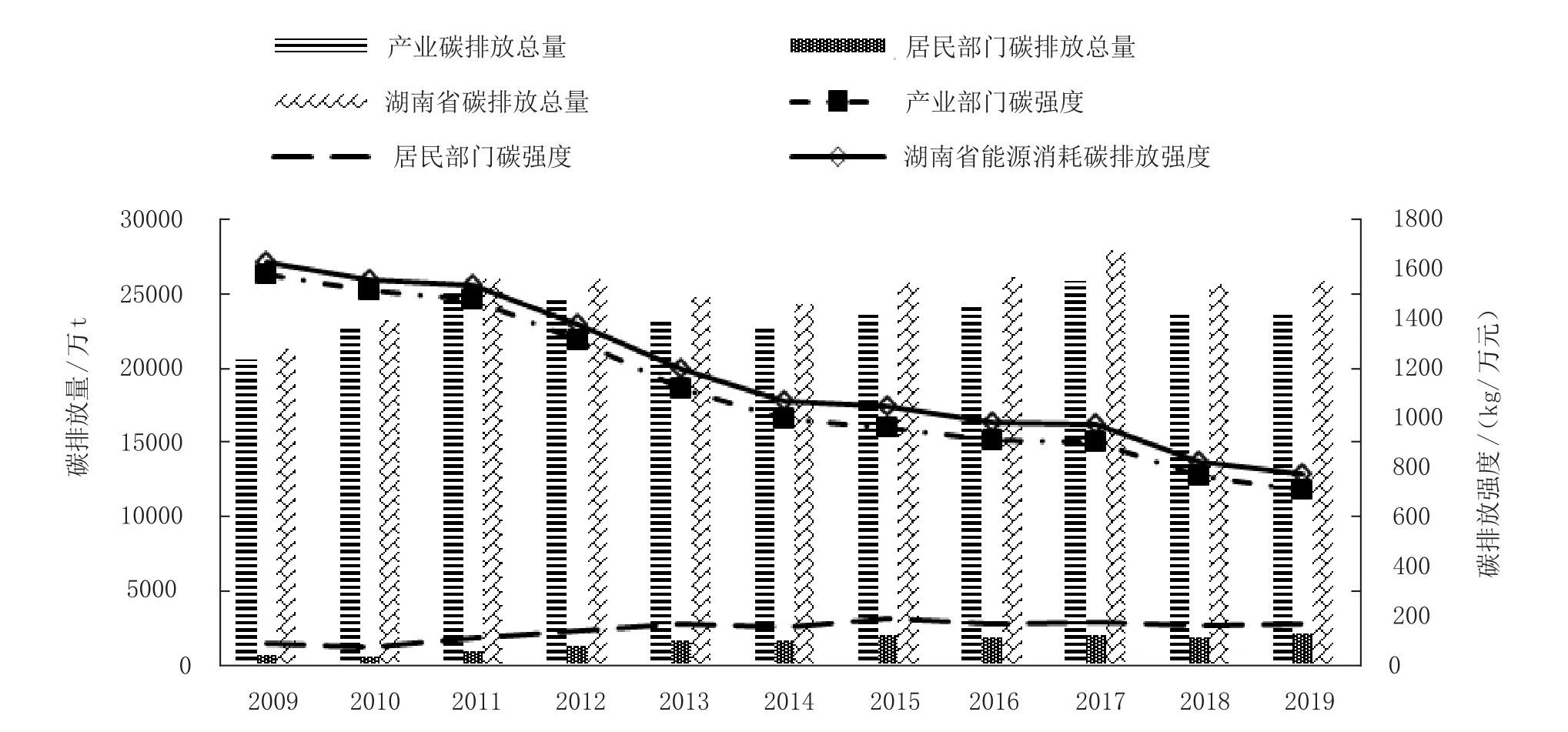

2009—2019 年湖南省累积排放276279.3万t二氧化碳,居民部门碳排放增长速度快于产业部门。碳排放量趋势呈“M”型波动,两个峰值先后出现在2012年和2017年,其中2017年相对于2012年碳排放量略有上升(涨幅7.66%)(图1)。2009—2019年,全省年均碳排放增长率为1.96%,居民部门与产业部门年均碳排量增速分别为12.41%和1.41%,其中,城市居民部门与居民部门碳排放量之比由2009年的29.63%上升到2019年52.18%。

图1 2009—2019年湖南省碳排放情况

湖南省碳排放主要来源于产业部门中的工业,交通运输、仓储和邮政业以及居民部门。研究期内产业部门的碳排放累积量达159605万t(贡献率为93.96%),工业,交通运输、仓储和邮政业的碳排放累计量分别为201191万t(贡献率为72.82%),26219万t(贡献率为9.49%),居民部门的碳排放累积量达16674万t(贡献率为6.04%)。

产业部门与居民部门的碳强度缺口逐渐缩小,不同部门间的碳排放强度趋势具有显著差异。湖南省碳排放强度从2009年1627.7kg/万元逐年降至2019年772kg/万元,产业部门碳排放强度趋势与湖南省碳排放强度一致,而居民消费部门碳排放强度大致呈现“上升-稳定”趋势,其碳排放强度从2009年88.6kg/万元上升至2019年的171kg/万元。

表2 13种化石能源碳排放系数Fj (104T/104T)

2.2 碳排放与经济增长脱钩状态分析

由表3可知,2009—2019年,整体上湖南省经济增长与能源消费碳排放基本实现脱钩,二氧化碳增长速率低于经济增长速率,2012年、2013年、2014年、2018年达到强脱钩状态,这表明湖南省在保证经济增长的同时,有效地控制了全省二氧化碳的排放。但少数年份的脱钩关系并不理想,2011年全省27个县(市)受干旱灾害影响,水力发电动能不足,火电需求攀升,能源消耗较2010年增加1056.54万t标准煤,二氧化碳排放量增长11.5%,实际GDP增长12.9%,经济增长与能源消费碳排放之间处于增长连结状态;2017年全省在坚持稳中求进总基调下,实际GDP同比增长8.02%,能源消耗量同比增长6.85%,能源消费碳排放与经济增长处于再次迈入增长连结的不可取状态。

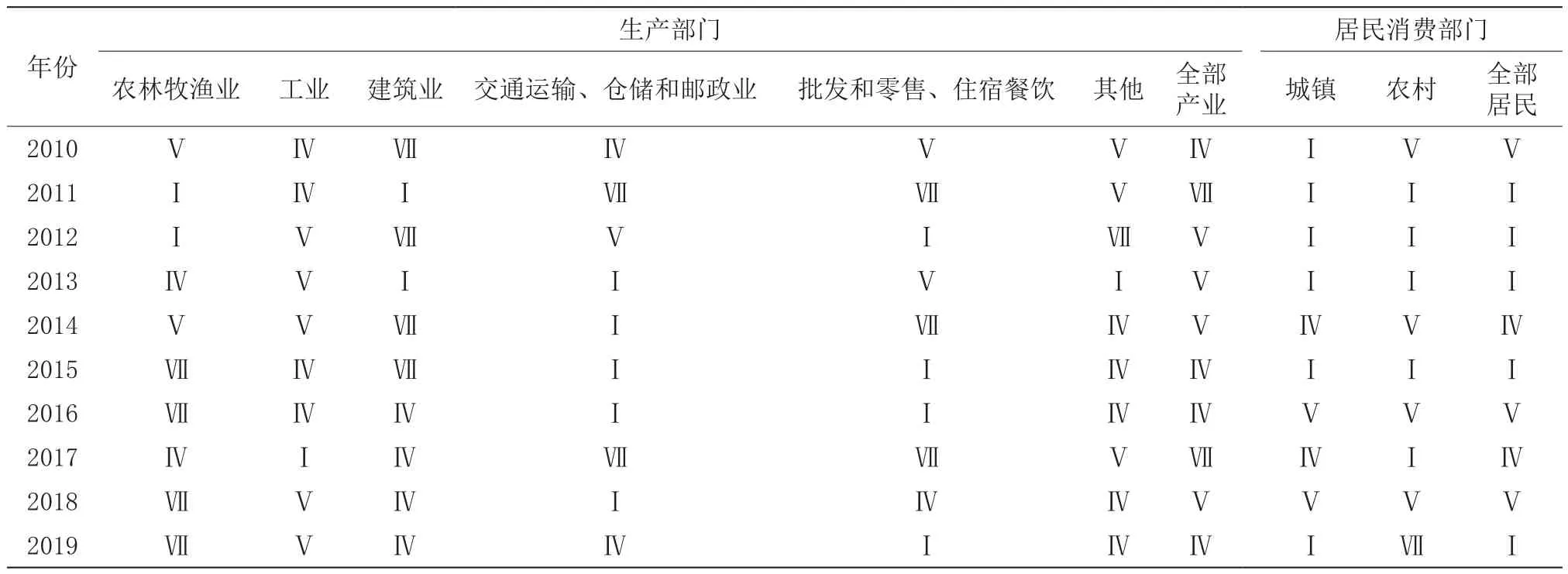

表3 湖南省经济增长与化石能源消费碳排放脱钩状态表

2009—2019 年,湖南省的产业部门的脱钩状态整体优于居民消费部门。产业部门有80%的年份处于脱钩状态,而居民消费部门处于脱钩状态的年份只占50%,全省8大部门的脱钩状态具有很大的差异性。工业部门在结构节能和技术节能工作全面推进下产业转型升级成效显著;2019年六大高耗能产业增加值占规模以上工业总产值的21.1%,较2009年下降14.4个百分点,工业高效节能型高端装备产品水平领先全国,2019年工业部门以-1.06%的能源消费同比增速支撑了8.3%的增加值增速,除2017年以外的其余年份工业部门增加值同比增速均大于能源消费同比增速,因此过去十年间湖南省工业部门脱钩状态理想。此外金融、房地产等其他部门的脱钩状态也较理想。但是,湖南省的交通运输、仓储和邮政业,批发零售、住宿餐饮业的产业发展与碳排放之间大多处于负脱钩或增长连结状态,居民部门的可支配收入与二氧化碳排放之间的关系也大多不理想,因此,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售、住宿和餐饮以及居民消费部门可能是未来绿色低碳发展的着力点。

3 碳排放驱动路径分析

3.1 湖南省碳排放效应路径的分析

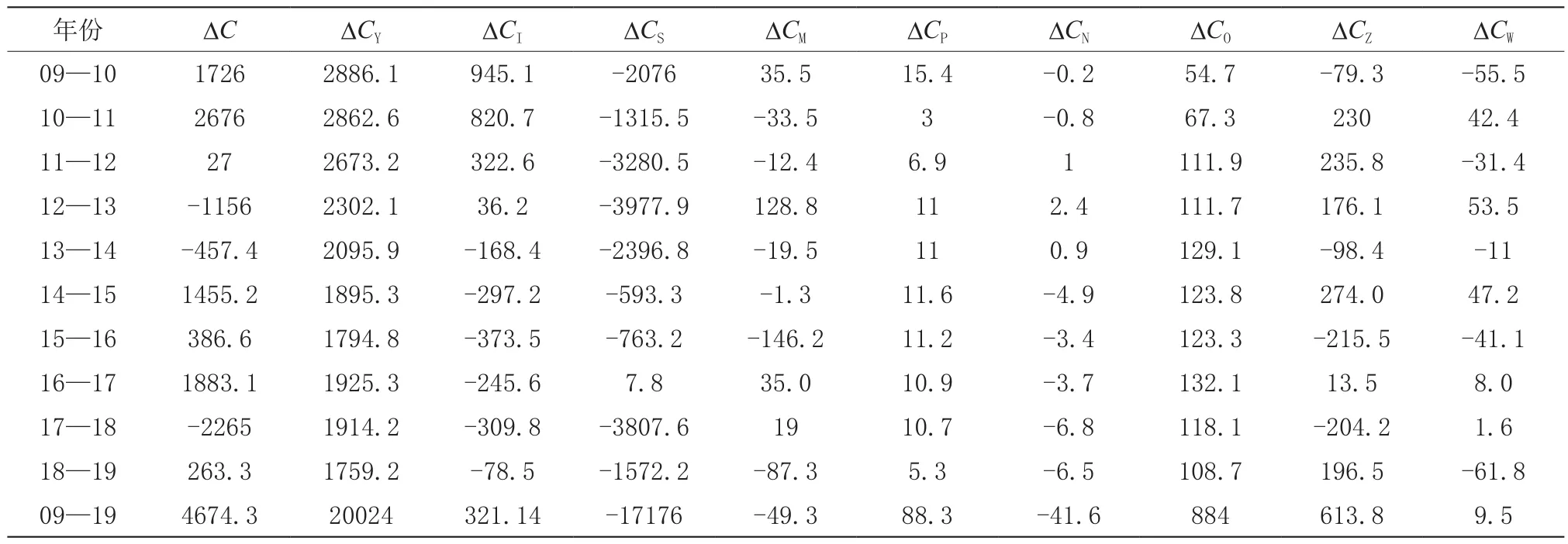

二氧化碳排放总量变动的影响因素分解结果如表4,该表既包括相邻年度碳排放增长的分解结果,也包括了2009—2019年的分解结果(2009—2019年的分解结果不等于各相邻年份分解结果之和)。研究发现:从整体情况看,2009—2019年,驱动碳排放增长的因素是经济活动效应、产业结构效应、人口规模效应;各效应的贡献率分别为447.3%、6.87%以及1.89%。促进减排的因素包括能源强度效应、能源结构效应、城镇化效应;各效应的贡献率分别为-354.32%、-0.85%、-0.89%。

表4 LMDI碳排放因素分解结果

3.1.1 经济活动效应

经济活动效应包括产业部门GDP效应(∆CY)和居民消费部门人均可支配收入效应(∆CO)。2009—2019年,部门GDP增加推动碳排放增加20024万t,∆CY成为全省二氧化碳排放的首要因素,但是,自2009年开始,∆CY快速下降并于2014年进入相对平稳时期,2014年后每年产业部门经济活动效应都低于2000万t,说明湖南省“两型社会”建设成效逐渐显现。

人均可支配收入增长是居民部门以及全省碳排放增长的关键因素。这是由于随着收入水平提升,居民会增加对家电、汽车等能耗大的耐用品需求,2009—2019年湖南省城镇家庭家用汽车、空调、电冰箱拥有量分别增长了5.6倍、79.4%、12.6%;农村家庭家用摩托、空调、电冰箱拥有量分别增长了87.6%、8.8倍、2.2倍,居民耐用品消费的快速增长使得能源需求增加,使得二氧化碳排放增加,但2017年开始居民部门人居可支配收入效应出现下降趋势,说明居民绿色消费意识慢慢增强。

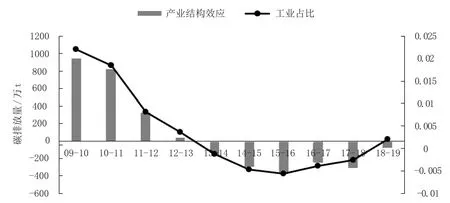

3.1.2 产业结构效应

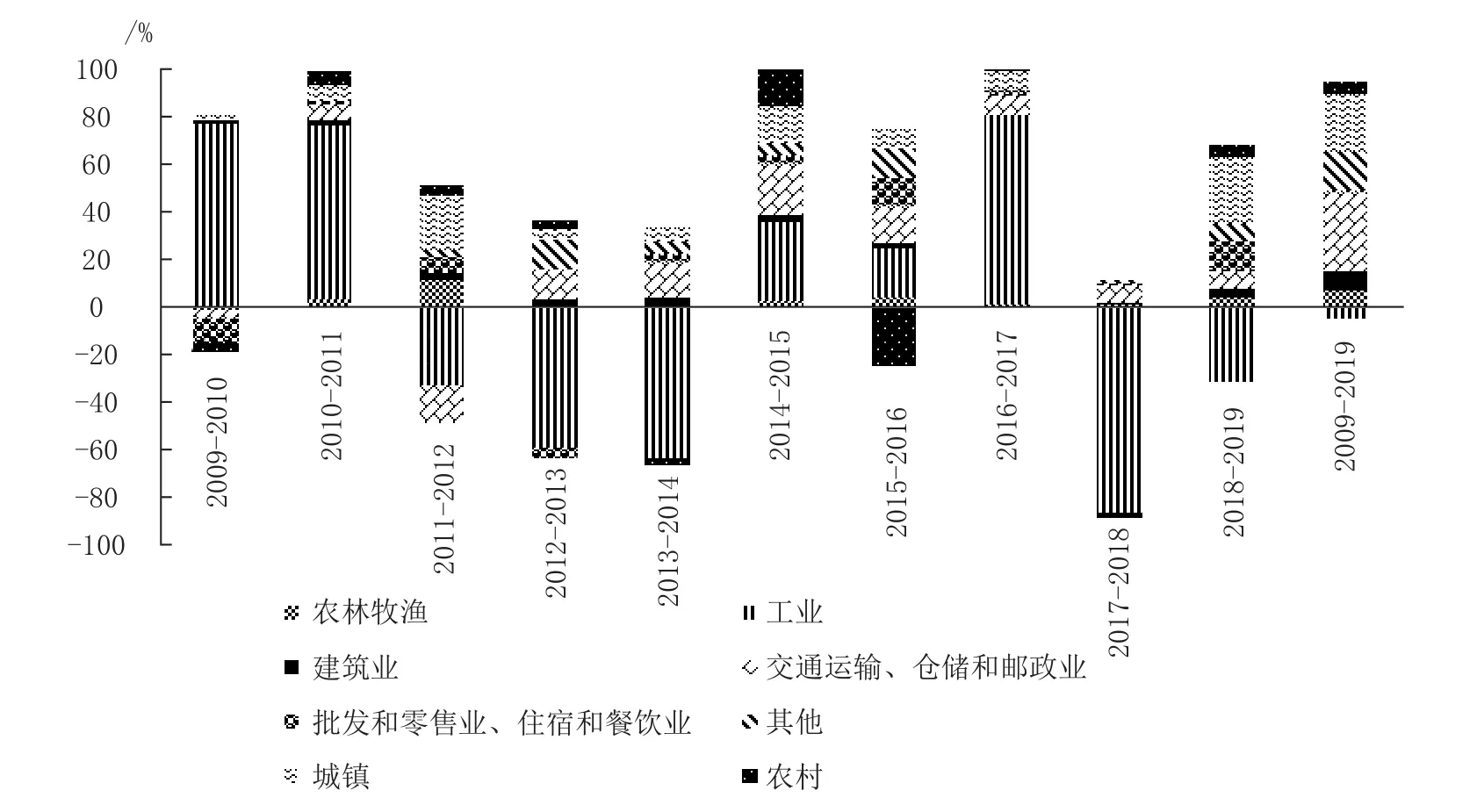

2009—2019 年,产业结构的变化导致碳排放增加321万t,产业结构效应(∆CI)成为推动二氧化碳排放的因素之一。但是不同时期产业结构效应的方向与大小并不相同,在2009—2010年、2010—2011年、2011—2012年以及2012—2013年四个时期,产业结构效应始终为正数,其他剩余时期的产业结构则为负数,产业结构效应由增加碳排放转变为抑制碳排放。这种逆转是由于产业结构效应大多与高耗能产业比重的变动一致,而工业是湖南省的高耗能产业,2019年湖南省工业部门比重由2009年的36.9%增长至40.61%,因此产业结构朝“高耗能”方向调整拉动了碳排放;但是,自2014年开始,工业部门比重逐年下降,产业结构的“低耗能”趋势短期内减少了生产部门对能源的需求,抑制了二氧化碳碳排放,因此,逐步降低工业占比,尤其是“高耗能”“高排放”产业占比是减排的有效政策选择。

3.1.3 能源强度效应

能源强度效应包括产业部门能源强度效应(∆CS)和居民消费部门能源强度效应(∆CZ)。由表4知,∆CS是减排的第一驱动因素(贡献率为-367.45%),2009—2019年,产业部门能源强度变化抑制了17175.5万t二氧化碳排放,这说明科技进步带来的能源利用效率提高以及产业部门内部结构优化,促使产业部门能源强度效应表现为强有力的反向拉动作用。∆CZ是推动二氧化碳排放的因素之一,2009—2019年,居民部门能源强度上升致使二氧化碳排放增加了613.8万t(贡献率为13.13%),说明随着收入增长带来的耐用品消费增加,使得单位可支配收入能源消耗上升,推动了居民部门的CO2排放,因此未来节能家电以及新能源汽车的推广使用能够抑制居民部门碳排放的增加。

分时期来看,除2016—2017年,其余时期的产业部门能源强度效应均表现为减排效应。2016—2017年,由于工业部门的能源强度提升了0.0089万t标准煤/亿元,致使工业部门的碳排放增加265.3万t。居民部门能源强度效应在2009—2010年、2013—2014年、2015—2016年、2017—2018年表现为减排效应,说明此时每单位居民可支配收入的能耗有所下降,但总体上∆CZ的作用处于减排与碳排之间不断跳跃,居民部门绿色低碳生活习惯尚未形成。

图2 2009—2019年产业结构效应碳排放

3.1.4 能源结构效应

能源结构效应包括产业部门能源结构效应(∆CM)和居民消费部门能源结构效应(∆CW)。2009—2019年,∆CM是减排的驱动因素之一,产业部门能源结构变化抑制了49.3万t二氧化碳排放(贡献率为-1.05%),相对而言其减排效用较微弱。“高碳化”能源比重变动决定了能源结构效应的作用方向,研究期间湖南省以煤为主的能源结构并未改变,煤炭占比的小幅下降使得产业部门能源结构效应效果不明显,2009年和2019年,产业部门中煤占全部产业部门能源消耗比重分别为68.2%和63.4%,因此,未来湖南省的能源消费结构“低碳化”优化空间较大。

不同于产业部门,2009—2019年,∆CW是推动二氧化碳排放的因素之一,居民部门能源消费结构变化致使二氧化碳排放增加了9.5万t(贡献率为0.2%),但是其推动碳排放的效用较小,这是由于受能源供应结构以及消费习惯等因素影响,居民部门能源消费结构弹性小。虽然“高碳化”能源之一的煤占湖南省居民全部化石能源消费比重从2009年的60.1%降至2019年27.1%,但其他“高碳化”产品如汽油、柴油占比由20.31%上升至53.85%,因此总体上居民部门能源消费结构变动较小。分年度看,能源结构效应方向也处于正负波动状态,∆CM和∆CW都未表现出较平稳的减排效应,即使在一定期间内存在“低碳化”调整,但湖南省以煤为主的能源结构在短期内难以改变,未来能源结构“低碳化”仍然是大势所趋。

3.1.5 人口效应

人口效应包括人口规模效应(∆CP)和城镇化效应(∆CN),人口规模效应是碳排放的驱动因素之一,而城镇化阻止了碳排放的增加。2009—2019年,人口总量的变动致使二氧化碳排放量增加了88.3万t(贡献率1.89%),人口规模增长对生态环境的影响是直观的,但在科技发展与文化道德规制下这种影响力不大。城镇化进程抑制了41.6万t二氧化碳排放(贡献率-0.89%),并且自2015年以后,其减排效应呈增长趋势,说明随着湖南省新型城镇化的深入推进,人均能源利用效率提高,人口集聚效应的减排作用逐渐增强,城镇居民在生活消费方式和消费文化上会更倾向于选择绿色节能环保产品,政府公共产品的供给也更具绿色性,但总体上目前城镇化效应的作用较小。

3.2 湖南省碳排放部门路径分析

2009—2019 年,工业部门既是排放二氧化碳的主要部门,也是减排贡献的唯一部门,2019年湖南省碳排放相对2009年上升了4674.3万t,工业部门贡献率为-5.46%,能源强度下降(贡献率为6637.2%)和能源结构优化(贡献率为68.5%)对工业部门减排起主要作用,而产业结构效应(贡献率为-609.8%)抑制了工业部门的减排,因此,未来湖南省工业部门深入优化产业结构,淘汰落后产能减排潜力较大。

湖南省未来控排减排的重点部门是交通运输、仓储和邮政业,其次是城镇居民部门,这与前文绿色低碳发展的着力点结论一样。两大部门10年间分别增排1708.2万t(贡献率为36.54%)和1271.7万t(贡献率为27.21%),交通运输、仓储和邮政业的增排路径主要是部门GDP增长效应(贡献率为121.4%)和能源强度效应(贡献率为9.39%),基于该部门经济增长与碳排放不理想的脱钩关系背景,未来降低能源强度是该部门减排的有效路径。城镇居民部门的增排路径主要是能源强度效应(贡献率为57.34%)和居民可支配收入效应(贡献率为27.1%),除2017—2018年城镇居民由于能源强度下降致使其对碳排放增长的贡献为“负”,其余时间城镇居民部门都表现为正向的增排效用,同样考虑到居民部门人均可支配收入与碳排放之间的不理想脱钩关系,能源强度降低是推动城镇居民绿色低碳生活的有效路径。

此外,农林牧渔业、建筑业、批发零售、住宿和餐饮业,农村部门以及其他部门分别推动碳排放增长了359.6万t、425.1万t、35.8万t、282.2万t以及846.9万t,这些部门因减排路径无法实现或部门碳排放增量比重较小等原因,暂且不作为湖南省未来减排的重点部门。例如考虑其经济增长不理想的脱钩关系,为维护农林牧渔业经济增长,该部门主要的碳减排驱动因素为产业结构效应(贡献率为-145%),然而农林牧渔业只占全省经济总量的8.47%,因此,通过降低农林牧渔业产业结构的碳减排潜力有限。

图3 2009—2019年碳排放部门路径分解

4 结论与建议

4.1 结论

通过上述分析研究发现,湖南省的累积碳排放总量在25116万t左右,2009—2019年湖南省二氧化碳增排4674.3万t,生产部门中的工业部门始终为湖南省排放二氧化碳的首要部门,其次是交通运输、邮政和仓储部门以及居民部门,而且湖南省居民部门碳排放增速远高于生产部门。整体上经济增长与能源碳排放处于较理想的脱钩状态,环境友好型、资源节约型社会建设成效显著,但不同部门之间的低碳经济发展进程具有显著差异性,工业部门的产业发展与碳排放脱钩状态最好,农林牧渔业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售、住宿和餐饮以及居民部门的碳排放与经济增长及居民收入水平提高联系较密切。

碳排放增长的主要效应路径是经济活动效应,产业结构效应;减排的主要路径是能源强度效应。从部门结构分析,生产部门碳排放的正向驱动因素为:经济活动效应(贡献率为428.39%)和产业结构效应(贡献率为6.87%),负向驱动因子为:能源强度效应(贡献率为-367.45%)和能源结构(贡献率为-1.05%)。居民部门的正向驱动因素为:人口规模效应(贡献率为1.89%)、居民可支配收入效应(贡献率为18.91%)、能源强度效应(贡献率为13.13%)和能源结构效应(贡献率为0.2%),负向驱动因子为城镇化效应(贡献率为-0.89%)。

碳排放增长的主要部门路径是交通运输、仓储和邮政业部门(贡献率为36.54%)、城镇居民部门(贡献率为27.21%);10年间减排的唯一部门路径是工业部门(贡献率为-5.46%),这说明湖南省新型工业化道路对比传统的工业化有效控制了二氧化碳排放的增加,因此为保持经济增长同时控制碳排放增长,未来湖南省碳减排的重点部门是交通运输、仓储和邮政业部门以及城镇居民部门。

4.2 建议

优化产业结构,转变经济增长方式是控制产业部门碳排放增长的主要路径。一方面,要严格控制高耗能、高排放行业的过度和盲目投资,设立年度节能目标,从源头上管控能源消耗情况,坚决淘汰高污染的落后产能,推动低耗能、低污染产业快速发展,培育发展数字经济、人工智能、新能源等新兴业态。另一方面,应鼓励企业加快节能技术研发和装备升级,提高能源利用效率,降低能源消费强度和二氧化碳排放强度。

构建新型能源供应系统,推动能源消费结构多元化是实现长期稳定碳减排的关键。能源供应方面,应加大风、光、水、地热、核等非碳能源的开发和利用,建立一个新型电力供应系统,不断降低煤电占比,推动风电高效利用,并保证水电等新能源发电的平稳输出,提高煤电净化技术,实现煤电碳排放的最小化。能源消费方面,应利用能源改革、财政政策等推动低碳能源消费,优化能源消费结构。

引导绿色消费,推广绿色产品是减少居民部门碳排放的有效途径。人均可支配收入增长和人口规模增长会增加对汽车、空调、冰箱等耐用品的需求,从而导致油、电、煤等能源需求上涨,碳排放量随之增加。因此,要引导激励居民低碳消费,如新能源汽车等产品的推广应用,以缓解人口、收入、消费增加和城镇化提升对居民部门尤其是城镇居民碳减排的压力。