纽约州立博物馆古生物展示小记

2022-06-23金文驰

金文驰

提到纽约,大家可能首先想到的是高楼林立的纽约市,其实纽约也是该市所在州的名字。纽约州南临大西洋,北接加拿大和五大湖中的伊利湖和安大略湖,面积超过14万平方千米,比我国安徽省面积还大。纽约州的古生物资源颇为丰富,从全球已知最古老的森林到尼亚加拉瀑布下的舌形贝化石,从“恐龙”足迹到美洲乳齿象……不一而足。

如果想“一站式”领略纽约州的古生物,最好的去处恐怕要数纽约州立博物馆。这一博物馆的历史可以追溯到1836年,如今,它是美国历史最悠久、最大的州立博物馆。馆内的古生物收藏涵盖古植物、古无脊椎动物和古脊椎动物三大类,古生物标本共有约61.7万号,其中约1.7万号为模式标本或已被绘图发表。包括康奈尔大学在内的一些纽约州高校的化石也已并入博物馆收藏。2021年秋季,笔者探访了这座博物馆,现将部分古生物展示写成小文,以飨读者。

纽约州首批“恐龙”足迹

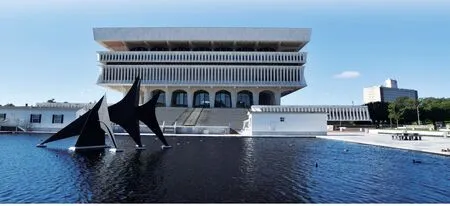

从纽约市驱车北上,约3小时便可抵达纽约州首府奥尔巴尼。帝国广场相当于奥尔巴尼的“天安门广场”,广场北部是颇具欧陆风情的州议会大楼,南部则是高达11层的文化教育中心,各类政府建筑和剧院等分列广场两侧,广场中轴线上的多个水池清波荡漾。广场上和不少建筑外立面都铺有灰白色大理石,如此“豪华”的外饰在美国是不多见的。环顾四周,景观气势不凡。我要前往的纽约州立博物馆占据了文化教育中心的1-4层,展示面积约1万平方米,免费对公众开放。

博物馆外景

于1972年发现的纽约州首批“恐龙”足迹

一走进博物馆,便置身大厅中。一般来说,这样的大厅往往是博物馆的门脸,通常会放置吸引眼球的展品。不过这一大厅中的展品却并不显眼:4个展品都为古生物化石,展品本身较薄,几乎全为岩板,各自放置在面积约2个多平方米的玻璃展柜中。除1个展品出土于美国中部的堪萨斯州而外,其余3个都来自纽约州,具有浓郁的本土特色。

有一个展柜独立于大厅一侧,似乎颇为重要。展柜上方的展板上写有“纽约的恐龙足迹”,还配有一幅复原场景画,画面前景中有两只靠后肢行走的纤细恐龙,它们可能就是留下这些足迹的动物。让我们把视线转到展柜中,多块淡褐色的泥岩岩板被拼凑到一起,岩板很薄,目测厚度不超过5厘米。岩板上有不少不规则龟裂状条纹,由于被浅色砂岩填充,很是醒目,眼前似乎浮现出一片2.1亿年前干裂的滩地。再仔细看,便能注意到岩板上十多个形似鸭掌的足迹,这些足迹不大,每一个都可以放在手掌中,足迹明显具有三个向前的脚趾,脚趾较宽。

虽然展品看起来不太起眼,但这曾被认为是纽约州境内发现的首批“恐龙”足迹,意义不凡。说起它的发现过程,还得让时间回溯到1972年的夏天。在一片距纽约市不远(在303号路和Greenbush路之间)的茂密林地中,当时就读于耶鲁大学古生物专业的本科生Paul Olsen和一个朋友正在搜寻化石。Olsen后来回忆说,在一个山坡的泥岩上,一些被浅色砂岩填充的三趾足迹甚是醒目,他和朋友没费什么功夫就发现了它们。当时人们认为这些足迹是恐龙留下的,引起了不小的轰动,《纽约时报》在一篇报道中,称这些足迹是“首次发现恐龙曾生活在纽约州的证据”。就在足迹被发现几周后,人们采集了数块带有足迹的岩板,并送至纽约州立博物馆,这便是我们所见展品的来历。

腔骨龙复原图(绘图:Jeff Martz)

这些足迹是谁留下的呢?据展牌介绍,足迹的主人时常被错误地认定为腔骨龙(Coelophysis)。腔骨龙体型瘦小,靠后足行走,体长一般不超过3米,是肉食主义者。它们生活在距今2.2-2亿年前,是已知年代最早的恐龙类群之一,模式种出土于美国新墨西哥州的幽灵牧场(Ghost Ranch)。除美国外,人们在南非和津巴布韦也发现了它的化石,如今,腔骨龙是恐龙中标本数量最多的属之一。展牌接下来介绍到,其实留下足迹的恐龙比腔骨龙个头矮,脚趾也宽一些,这些恐龙可能也长有羽毛。古生物学家尚未发现这种恐龙的化石,这些足迹便被命名为Atreipus。

稍有些遗憾的是,展牌并没有介绍留下这些足迹的动物很可能并不是恐龙。现在不少古生物学家(包括足迹的发现者Olsen)认为,这是一种类似恐龙的爬行动物留下的足迹。古生物学家把这类与恐龙相似的爬行动物和恐龙放进一个名为“恐龙形类(Dinosauromorpha)”的大类中,反映出前者和恐龙“相似却不是”的关系。当然,如果把这一关系标明了,这一足迹化石的重要性似乎要打折扣,这种“费力不讨好”的结局恐怕也让人少了去执行的动力。

尼亚加拉瀑布底部舌形贝化石展牌

无脊椎动物化石掠影

大厅中其它2个来自纽约州的化石都是无脊椎动物化石,首先映入眼帘的是发现于尼亚加拉瀑布底部的舌形贝(Lingula)。尼亚加拉瀑布横跨加拿大安大略省和美国纽约州,为全球知名瀑布,可能也是纽约州最具分量的自然景观。瀑布所在地的表层岩石为白云岩,较为坚硬,抗侵蚀性较强,白云岩之下的是较为松软的页岩和砂岩等,因此水流不断掏蚀下部岩石,瀑布也缓慢向上游方向移动。

凡是亲见过尼亚加拉瀑布的人几乎都会被它的壮美所折服,但很多人不知道的是,就在瀑布下方的砂岩上,还有数量众多的海洋无脊椎动物化石。我们现在所见的这块格里姆斯比组砂岩就来自瀑布基部,这种砂岩是海相沉积岩,距今有4.4-4.2亿年历史。淡棕色的岩石表面是密密麻麻的褐色“贝壳”,每片长三四厘米,呈舌状。它们并不是贝类,而是一种腕足动物。现生的舌形贝的两片壳下有一粗长的肉茎,又被形象地称为“海豆芽”。这些化石几乎都是零散的单壳,绝大多数壳隆起的一面朝上,这可能是波浪或洋流的杰作。

来到大厅另一侧,这里有甚为罕见的海星化石。海星隶属棘皮动物门海星纲,身体较扁,辐射对称,身体中央为体盘,体盘上长有较粗的腕,数量为5条或5的倍数。身体外部被中背板和辐板等钙质骨板覆盖,但这些骨板普遍没有贝壳厚实坚硬,因此在海星死后,它们往往被其它动物吃掉或被细菌等微生物分解,难以形成完整化石。我们现在所见的印痕化石的珍贵之处便在于,它不仅保留了一只海星(Devonaster)的完整形态,而且是数十只完整的海星。更难得的是,岩板上还有两种海星的猎物——双壳纲的Grammysia和Cornellites(个头较前者大)。

不同的马铃薯种植密度会影响马铃薯的生长周期,种植密度在增加,会让马铃薯开花期和终花期向后退出,因此人为影响因素尤为关键。在出苗率方面,不同的马铃薯种植密度背景下,随着密度的增加,马铃薯没有体现出产量的增加与减少,这说明出苗率主要会影响到马铃薯的质量,而不是马铃薯的种植密度。

舌形贝化石

这一化石出土于纽约州东南部Ulster县境内的Saugerties地区,距今约有3.8亿年历史,是博物馆的古生物学家于20世纪初采集的。岩板上的海星体型不算大,“直径”不超过5厘米。海星至少有数十只,个体间很少有重叠的情况。保存情况很好,个体几乎全以背面(反口面)示人。凑近看,连辐板和间辐板都历历可见。它们的猎物——双壳纲的贝类的印痕也很清晰。据推测,Devonaster的捕食方式和现生海星相似。它们用管足吸住贝类的贝壳,往两边拉,一旦两个壳间出现了缝隙,它们便把一个胃送入贝壳中,原地消化贝类的软组织。

这一罕见的化石是怎么形成的呢?距今约3.8亿年前,纽约州东南部还位于约南纬35度的海中,正好地处飓风频繁光顾的飓风带上。一个看似平常的日子里,一群Devonaster一如往常地在海底捕食,但逼近的飓风和风暴潮带起泥沙,短时间内倾倒在这群猎手和猎物身上,将这幅捕食的场景定格下来。

上图:海星Devonaster和右侧的双壳纲印痕化石;下图:“化石海滩漫步”

看完大厅,便往博物馆深处走。从导览图上可以看出,博物馆没有专门为化石设立一个集中的展厅,要找到散布的无脊椎动物化石颇有些寻宝的趣味。看过纽约州的鸟类和矿物标本展示后,我在一个不起眼的角落里,发现了一大块砂岩,岩石看起来平淡无奇,但墙上一块颇有些年份的展牌写着“化石海滩漫步”,看来必有化石。凑近了看,只见并不平整的砂岩表面上有大量双壳纲动物的壳,还能看见一些较粗的“沙粒”。

“头足纲坟场”

距今约4.1亿年前,全球平均地表温度较现代高,海平面也高出现代海平面上百米,一道长约1600千米的海滩从博物馆所在的奥尔巴尼延伸到美国东南部的亚拉巴马州,这一海滩的小小一角就成了我们眼前的这块砂岩。从布展方式看,这一砂岩应该在博物馆里待了一些年头了,展牌上提供的信息较少,没有注明产地和种类等信息。可能由于这一砂岩实在不太出彩,博物馆索性未对它的布展下大功夫。

拐过一个墙角,在走廊旁看见一较大的石块,约2米见方,厚度约30厘米,被金属栏杆围了起来,不让公众靠近。石块前的展牌明显“现代”了不少,色彩鲜亮,题为“头足纲坟场”。这一石块距今约有3.9亿年,出土于纽约州东部Schoharie县的Schoharie Valley。石块上可以明显看出直壳和旋壳两类头足纲动物的外壳,直壳类的外壳直锥形,长度可超过40厘米;旋壳类的壳较扁,小的直径十几厘米,大的超过30厘米。在现生头足纲动物中,绝大多数(如乌贼)都没有外壳,它们的壳埋在外套膜中,可以起到支撑作用,称为内壳。现生头足纲动物中有外壳的仅剩鹦鹉螺科的鹦鹉螺属(Nautilus)和异鹦鹉螺属(Allonautilus),共有约6种,它们具有旋壳。

这一石块确实担得起“坟场”一名:直壳和旋壳密集排列,壳与壳之间堆叠和交错的情形也不少见,看起来似乎是一集体死亡事件。乌贼等现生头足纲动物具有集成大群繁殖的习性,在产卵授精后,雌雄个体很快就死亡。很可能形成眼前这些化石的头足纲动物也是在繁殖后死亡,它们的壳沉入海底,密集堆叠成今日所见的模样。

科霍斯乳齿象

博物馆中最著名的化石恐怕非科霍斯乳齿象莫属。这头美洲乳齿象(M a m m u t americanum)的化石较完整,出土于距奥尔巴尼不远的小镇科霍斯,故而得名。这一体量不俗的本土化石单独占据了博物馆的南大厅,不过在见到它前,我先见到了原大的美洲乳齿象模型(见封面)。

在一硕大的全景展窗中,地面被“白雪”覆盖,展窗外的音箱播放出凛冽的风声,营造出冰河时期的寒冷景象。一头肩高近3米的成年美洲乳齿象身披褐色的皮毛,象牙长度超过1米,它那长长的鼻子搭在一只小象头上。小象则调皮地举着鼻子,似乎正在嗅雪花,从它那悠然的神情不难看出它并不怕冷。

美洲乳齿象小模型和象牙化石

在展窗前不远的走廊上,一名年轻的博物馆教育工作者正站在临时展台后。她热情地把我招呼过去,向我讲解起乳齿象和猛犸象这两类看起来极相似的动物的区别。猛犸象和现生大象都具有高冠齿,它们的亲缘关系更近,主要以草本植物为食;乳齿象则主要以树木枝叶等为食。

她随即拿出乳齿象和猛犸象的小模型,指出猛犸象的头顶较高,肩部具有类似驼峰的突起,可能具有贮藏脂肪的功能。这款乳齿象模型虽小,做工却很精致,缕缕毛发清晰可见,本来博物馆商店也有同款出售,但由于新冠疫情,商店闭门谢客,好在可以在其它购物网站购买。让我没想到的是,她递给我一个小塑料袋,让我看里面的几缕棕色毛发。“这是猛犸象的毛”。紧接着,她请我看塑料盒中的一小节乳齿象象牙,体量不大,拿在手里却颇有分量。这是单纯观展很难得到的体验,也让我了解到博物馆教育工作者的部分角色。

科霍斯乳齿象侧面

迫不及待地走入南大厅,整个大厅中唯一的展品——科霍斯乳齿象的装架化石便跃然眼前了。它呈昂首阔步状,肩高约2.8米,体长约4.6米,据估计,它生前体重在3.6-4.5吨之间。放射性碳测年结果显示,这一雄性个体生活的年代距今约13000年。

人们是怎样发现这一较完整化石的呢?这还得从位于奥尔巴尼以北约15千米的小镇科霍斯说起,莫霍克河不仅从小镇旁流过,还在这里形成了科霍斯瀑布。1866年,工业革命的浪潮在美国正盛,很多河流旁都建起了纺织厂等工厂,以利用不竭的水力。科霍斯瀑布这样具有天然落差的地方自然是建厂的良址,是年2-3月,人们在修建一个大型纺织厂时,意外地挖掘出了一些硕大的骨骸,这便是科霍斯乳齿象。1867年,人们把科霍斯乳齿象的化石装架,并展示在奥尔巴尼的地质与农业展厅中。直到1915年,科霍斯乳齿象才被转移到新家纽约州立博物馆,并保留至今。

没过多久,我便发现这一化石明显具有两种颜色:浅褐色和深褐色。以右前肢末端为例,腕骨和大部分近节指骨为浅褐色,掌骨、中节指骨和远节指骨则为深褐色。原来,浅褐色的是真骨化石,而深褐色的是模型。据介绍,这些模型不是随意打造的,而是根据美国自然博物馆(位于纽约市)所藏的沃伦乳齿象(已知最完整的乳齿象化石之一)化石翻模制作的,这种对布展的严谨态度让人心生敬意。

很长一段时期以来,人们认为科霍斯乳齿象是一头尚未发育完全的“小年轻”,得出这一结论的依据便是它长骨上的一些骨骺线尚未闭合。对我们人类来说,长骨上的骨骺线在青春期之后便会闭合,此后基本就不长个了。但近来人们发现这种以己度“象”的推论可能并不牢靠,更可靠的方式是数象牙中的生长轮个数,如同数树木的年轮一般。可科霍斯乳齿象的“象牙”高高地嵌在头骨中,看来生长轮我们是无从得见了。其实装架的“象牙”是复制品,真骨化石太重,因此便换了每枚重量仅约5千克的复制品。就在科霍斯乳齿象站立的基座旁,展出了它一枚象牙的真骨化石,可谓颇有诚意了。

上图:科霍斯乳齿象正面;下图:科霍斯乳齿象右前肢局部

科霍斯乳齿象颅骨,红圈内为下颔上的伤痕

美洲乳齿象的年龄可达50岁左右,而科霍斯乳齿象的象牙有32个生长轮,说明它去世时年仅32岁,正值壮年。这一展示还颇有启发性地引导观众去发现化石上的伤痕,来探寻它的死因。第一个明显的伤痕位于右侧下颔骨上,可能是它与其他雄性美洲乳齿象打斗留下的。这一伤痕造成的影响可不小:伤痕上方的最后一枚臼齿从未发育,留下一个明显空洞,就连空洞前的臼齿也长歪了,斜斜地朝着前上方。化学分析结果显示,科霍斯乳齿象营养不良,这可能和它牙口欠佳有关。根据牙齿的发育情况和伤痕本身具有愈合痕迹可以判断,这一下颔伤口的伤势不小,但尚不致命。

另一处伤口位于头骨的左侧颞颥孔中。颞颥孔是咬合肌附着的部位,我们人类也有颞颥孔,这一部位还有一个更为人熟知的名字:太阳穴。由于这一展厅的灯光大多数从顶部射下,左侧颞颥孔中光线昏暗,看不太清楚伤口的情况。博物馆颇为贴心地在展板上印了一张光照充足的左侧颞颥孔照片,从中可以看到一个大致呈圆形的伤痕。这可能是科霍斯乳齿象和另一头雄象打斗时,被后者的象牙所伤。这一伤口可能导致颅脑受损,而且裂纹没有愈合的痕迹,因此这极可能是科霍斯乳齿象的致命伤。

从科霍斯乳齿象这一静态的化石,博物馆讲出了动态的推理故事,这背后的研究和布展着实让人忍不住点赞。