基于改进ISM-MICMAC的装配式建筑工程质量控制研究

2022-06-22王喜红张雷邓建芳吴星蓉

王喜红 张雷 邓建芳 吴星蓉

(1.甘肃第四建设集团有限责任公司,甘肃 兰州 730060;2.甘肃建投科技研发有限公司,甘肃 兰州 730050)

0 引言

2016年2月,《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,大力推广装配式建筑,提升工程质量,力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%[1]。然而,目前我国装配式建筑工程质量管理模式尚处于探索阶段,工程质量管理难度较大。因此,急需探索有效的工程质量控制方法[2]。

通过研究相关文献资料发现,国内外现有研究大多集中在定性分析方面,主要采用定性方式分析装配式建筑各因素影响程度,忽略了各因素间的依赖性与关联性[3-5]。鉴于此,本文基于人、机、料、法、环5个方面,识别出15个装配式建筑质量影响因素,并通过ISM-MICMAC模型探究各质量因素之间的关联性,以期为装配式建筑工程质量控制提供参考。

1 装配式建筑工程质量因素识别

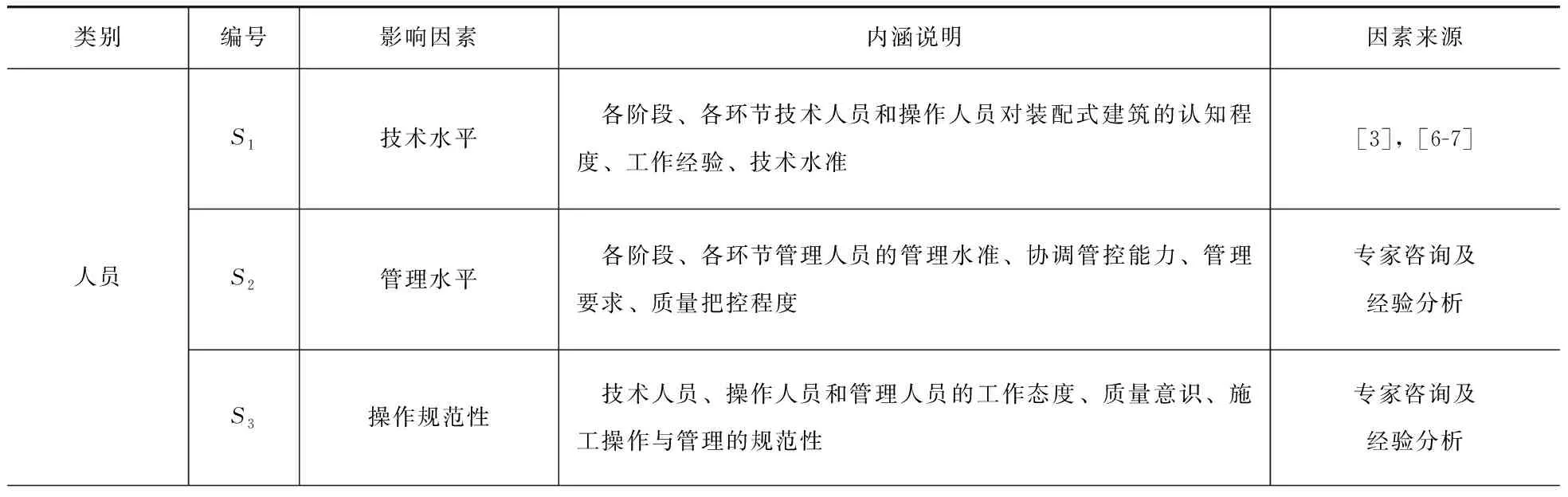

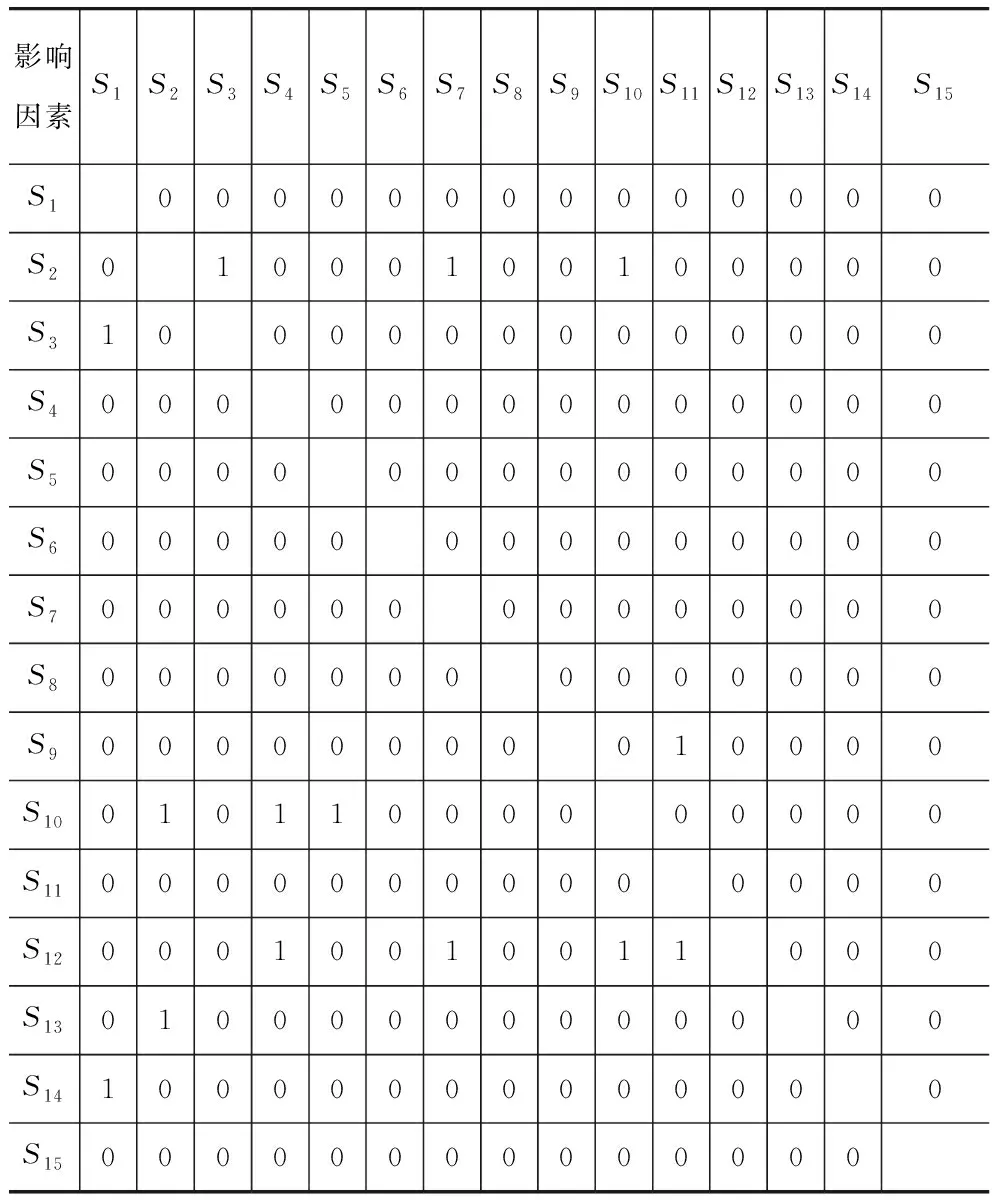

通过梳理相关文献,结合以往施工管理经验以及专家讨论意见,从人、机、料、法、环5个方面筛选出设计、生产、施工安装、验收等15个质量影响因素,见表1。

表1 装配式建筑工程质量影响因素

(续)

2 基于改进ISM-MICMAC的装配式建筑施工质量控制流程

2.1 ISM与MICMAC方法概述

ISM方法由J·华费尔特教授于1973年提出。该方法能够根据因素间的关联性,构造递阶模型,展现系统要素间的本质关系[13-14]。MICMAC方法由法国学者Duperrin和Godet于1973年提出。该方法根据驱动力、依赖性和矩阵相乘原理,对不同影响因素进行分类,以可达路径和层次循环分析因素间的影响度[15-16]。两种研究方法相结合,能够降低人为主观性,增强模型可信度。

2.2 质量控制流程

基于改进ISM-MICMAC的装配式建筑工程质量控制流程如图1所示。

3 基于改进ISM-MICMAC的装配式建筑施工质量控制模型

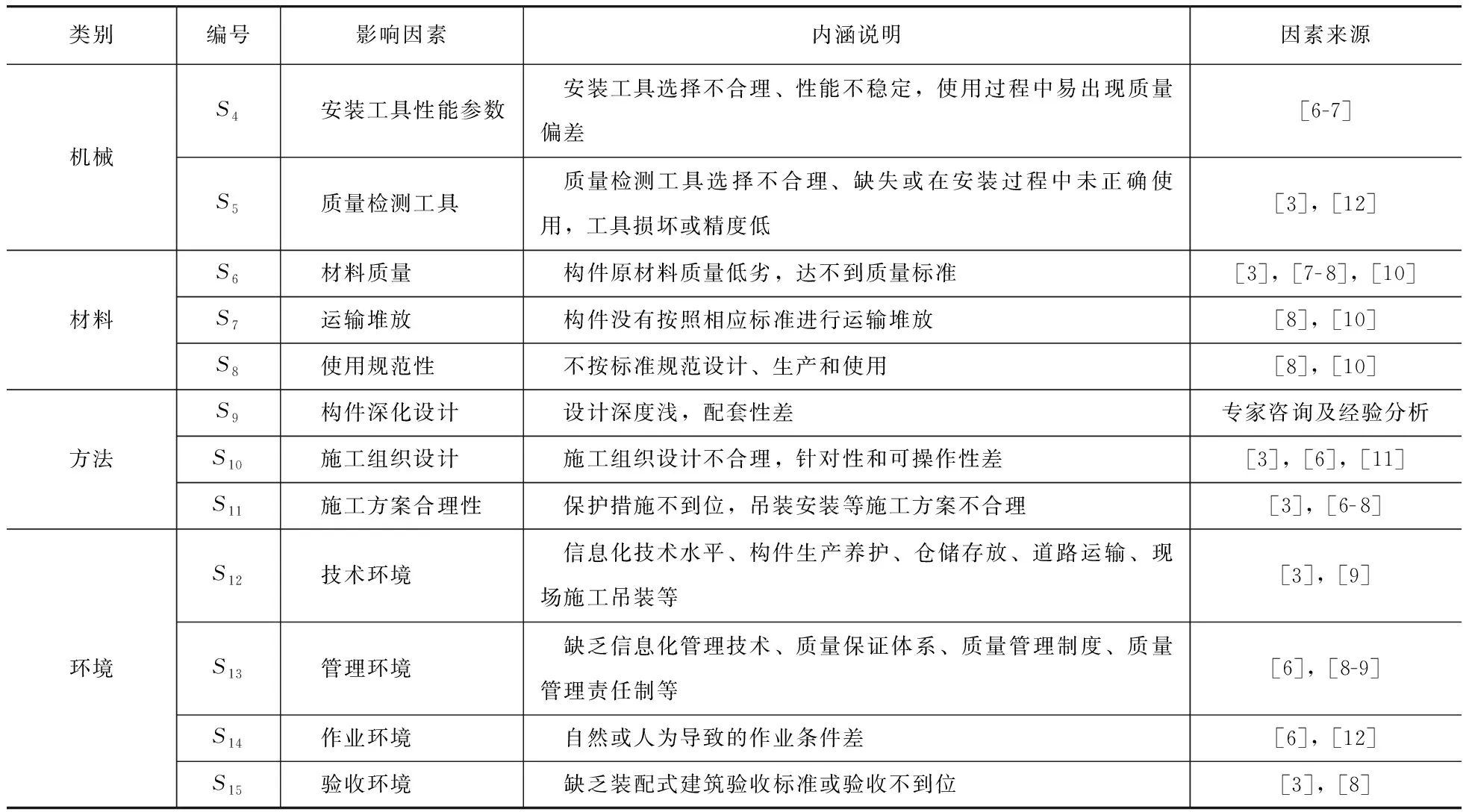

3.1 确定各影响因素之间的逻辑关系

首先,组建ISM讨论组,探讨各质量因素之间的关联性。讨论组主要成员包括:装配式建筑部品部件生产管理人员5名,具有丰富施工经验或管理经验的人员7名,验收工作人员3名,从事装配式建筑研究的人员6名。以0~1方式表示关联性,若Si对Sj有影响,记作1;若Si对Sj无影响,记作0;若两者互相影响,则以影响较大的一方为主。经过专家讨论分析,最终得到15个影响因素之间的关联度矩阵,见表2。

表2 影响因素关联度矩阵

3.2 构建邻接矩阵

根据15个影响因素之间的关联性和影响性,构建邻接矩阵,如下

3.3 求解可达矩阵

利用编程软件,计算邻接矩阵A的可达矩阵M,如下

3.4 划分可达矩阵

在ISM模型中,层级划分体现了各影响因素之间的层级关系和影响程度。其中,最顶层是整体系统目标,往下的每一层分别是上一层的原因,最底层是影响系统目标的深层原因或最直接原因[17]。根据各影响因素在可达矩阵中的分布特征划分各因素层级,具体步骤为:①确定可达集合R(Si);②确定先行集合Q(Si);③计算两者交集,即A(Si)=R(Si)∩Q(Si);④层级抽取。经过上述步骤,抽取结果如下

Π(S)=[P1;P2;P3;P4;P5]=[P1,P4,P5,P6,P7,P8,P11,P15;P3,P9,P14;P2,P10;P13,P12]

通过层级计算,将15个影响因素细分为表层因素、中层因素和深层因素。其中,表层因素包括技术水平S1、安装工具性能参数S4、质量检测工具S5、材料质量S6、运输堆放S7、使用规范性S8、施工方案合理性S11、验收环境S15;中层因素包括构件深化设计S9、操作规范性S3、作业环境S14;深层因素包括管理水平S2、施工组织设计S10、管理环境S13、技术环境S12。

3.5 建立ISM模型

根据各影响因素层级划分与关联度,绘制装配式建筑工程质量影响因素ISM模型,如图2所示。图中的虚线框是为了使模型更加清晰,不代表层级关系。

3.6 绘制因素驱动力-依赖度图

为进一步探究与验证各影响因素之间的逻辑性与影响力,对两个在建项目进行调研,从预制构件设计生产、深化设计、运输堆放、施工现场安装、质量验收等环节入手,咨询每个环节的设计人员、管理人员和施工安装人员等。根据调研结果,总结出各影响因素之间的逻辑关系,构建关系矩阵A′,即

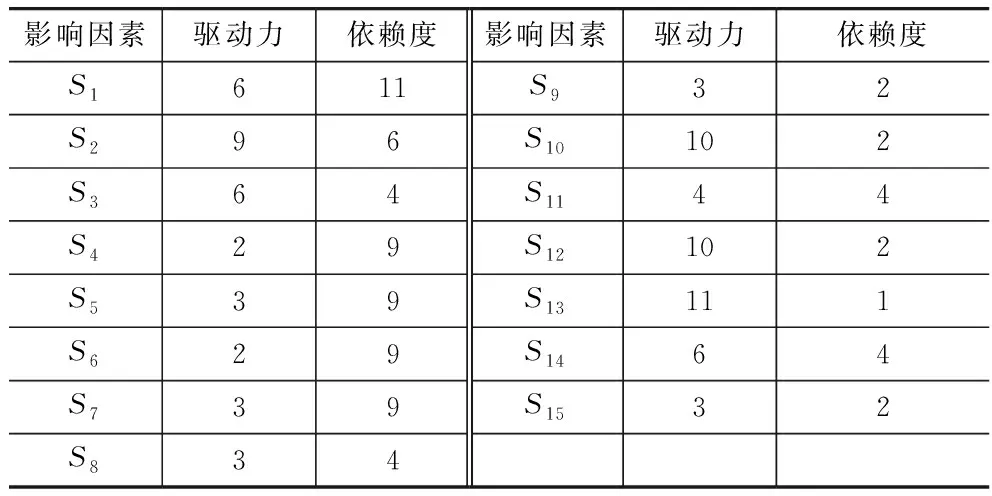

基于关系矩阵A′,分析装配式建筑工程质量影响因素驱动力和依赖度(表3),绘制驱动力-依赖度图,如图3所示。图3中黑色六角形表示坐标点重合部分。

表3 质量因素驱动力和依赖度

由图3可知,装配式建筑工程质量影响因素分布情况如下:

(1)第Ⅰ象限自治簇包括S3、S8、S9、S11、S14、S15,这类影响因素的依赖性和驱动力较弱,与其他影响因素的关联性不大。

(2)第Ⅱ象限依赖簇包括S1、S4、S5、S6,S7,这类影响因素的依赖性较强,但驱动力较弱,容易受其他影响因素制约。

(3)第Ⅲ象限联动簇在所筛选的因素中不存在,说明选取的影响因素相对稳定。

(4)第Ⅳ象限独立簇包括S2、S10、S12、S13,这类因素的驱动力较强但依赖性较弱,通常被称为关键因素[18]。

4 验证分析

通过对比分析ISM模型与MICMAC驱动力-依赖度图,得到以下结论:

(1)解释结构模型中的表层因素大部分分布在第Ⅱ象限依赖簇。这类因素容易受其他影响因素制约,是造成工程质量问题的直接原因,符合其所在系统中的层级特点。使用规范性S8、施工方案合理性S11、验收环境S15这三个因素既是表层因素又位于自治簇中,说明在系统中具有一定的独立性,但从某种意义上说,依然受制度体系、标准规范、人员管控、技术环境、管理环境等因素的制约和影响,可归入表层因素层。

(2)解释结构模型中的中层因素均分布在第Ⅰ象限自治簇。这类因素独立于系统之外,但与系统的关联性较强。由图3可以看出,自治簇中影响因素的依赖度和驱动力较低,说明这类因素在整个质量控制系统中受其他因素制约和驱动其他因素的能力相对较小,具有一定意义上的独立性。

(3)解释结构模型中的深层因素与第Ⅳ象限独立簇完全一致。这类因素在系统中的影响力符合其驱动力和依赖性特征。管理水平S2、施工组织设计S10、技术环境S12、管理环境S13这4个因素属于ISM模型中的根源性因素,涉及装配式建筑的施工组织设计、信息化技术应用管理、质量管理体系和责任制度、质量过程管理、整体实施环境等。在整个系统中,这类因素受其他因素制约较小,驱动力较高,直接或间接地关联其他影响因素,其影响力通过层层传递,最终聚集在目标层。因此,为了控制装配式建筑工程质量,应处理好这类关键性因素。

综上所述,由ISM模型和MICMAC模型分析得出的各影响因素的关联性与层级关系基本一致,整体的层级划分与驱动力-依赖度归类也符合工程实际,可为装配式建筑工程质量控制提供参考。

5 相关建议

装配式建筑工程质量控制因素在整个系统中并非独立存在,而是相互关联、相互作用的,不同层级的因素经过递阶传递产生倍效效应[19-20]。为了有效控制装配式建筑工程质量,应重点关注驱动力较大的关键因素[18]。根据上述研究结果,结合工程实践经验,提出以下建议:

(1)与传统建筑不同,装配式建筑的整体性、关联性更强,仅依靠传统的零碎式质量控制措施很难对装配式建筑质量进行系统管控,必须树立标本兼治的整体理念,推行EPC总承包模式。

(2)树立系统论和质量链管理理念,加强信息化技术在装配式建筑规划、设计、部品部件生产、施工、运维管理中的集成应用,实现工程建设各环节数据共享和信息化管理。同时,根据工程建设各阶段、各环节的特点制定系统性、针对性的质量管理措施,实现质量管理闭环。

(3)落实并完善装配式建筑全过程质量管理制度和质量保证体系,明确设计、生产、施工安装质量主体责任,强化全过程质量管控、动态监管和惩戒机制。在日常监督检查过程中,应重点对涉及工程结构安全、重要使用功能的原材料、设备等进行抽查和抽测。

(4)建立装配式建筑全过程质量追溯制度,集成应用物联网、互联网等信息技术,鼓励企业搭建装配式建筑项目管理信息系统,将项目设计、生产、施工、装修、运行维护等信息数据纳入系统,实现工程建设质量可查询、可追溯。同时,探索构建装配式建筑项目建设管理平台,采集项目报建、施工图审、施工管理、质量检验检测、竣工验收等全过程管理信息,实现装配式建筑工程建设全过程管理可查询、可追溯,提升行业监管能力。

6 结语

本文基于装配式建筑全过程质量控制视角,通过文献总结、专家讨论等方式,归纳和筛选出15个装配式建筑工程质量影响因素;根据各影响因素之间的关联度与影响性,对其进行层级划分,并通过建立ISM模型分析影响装配式建筑工程质量的表层因素、中层因素和深层因素;为了进一步确定控制因素的影响程度和质量控制的关键因素,在调研多个实体项目的基础上,运用交叉矩阵相乘法对ISM模型的研究结果进行对比分析,验证了两者之间的一致性;根据质量控制系统中的关键因素,结合工程实践经验,提出装配式建筑工程质量控制的具体建议。