2022年青海门源MS6.9地震前地下流体异常特征分析*

2022-06-22冯晓博周志华

钟 骏,冯晓博,王 博,周志华,晏 锐

(中国地震台网中心,北京 100045)

0 引言

地下流体能够客观、灵敏地反映地下深处与地震孕育有关的物理、化学变化,在地震预测研究中发挥着不可替代的作用(Roeloffs,1998;车用太,鱼金子,2006;孙小龙等,2020)。汪成民(1990)通过统计中国历史地震发现,在所有地震前兆异常中,地下流体异常数量占比超过50%。不同震级引起的地下流体异常响应范围从几千米到上万米不等(车用太,鱼金子,1997;Montgomery,Manga,2003)。Cicerone等(2009)统计分析了水位、水温、氡等异常幅度与震级的关系,认为震前异常最大幅度的大小与震级大小呈正比。这些异常变化很可能与区域应力加载作用引起断层裂隙的开启和闭合有关(刘耀炜等,2015)。此外,诸多学者进一步研究中国历史地震发现,地下流体前兆异常不仅在时空上呈现“向震中收缩”“构造控制”“相对集中”等演化特征,还往往在地震孕育短临阶段表现出趋势异常转折、突变异常增多,更为明显地向震源区收缩的特点(晏锐等,2004;付虹等,2008;蒋海昆等,2009;孙小龙等,2016;孔庆敏等,2018)。

2022年1月8日1时45分,青海省海北州门源县(37.77°N,101.26°E)发生6.9地震,震源深度10 km。震中位于冷龙岭断裂和托莱山断裂的交汇部位,震源机制解为走滑型(韩立波,2022;Yang,2022)。地震发生前,震中附近的地下流体观测台站的测项出现了不同程度异常变化。本文通过系统梳理震前异常变化特征,研究异常动态演化过程并开展震例对比,积累震例资料,以期为提高地下流体前兆异常认识水平以及未来震情研判工作提供参考。

1 观测资料及异常概述

青藏高原北部地下流体观测点分布不均,主要集中在青藏高原东北缘,其它地区监测能力较弱。2022年门源6.9地震震中500 km范围内共有42个地下流体观测点,79个测项(图1),以水温和水位观测为主。其中,水温31项,水位22项,气氡12项,水氡7项,以及氢气、氦气、甲烷、二氧化碳、氯离子、重碳酸根离子和电导率等各1项。按照测项预报效能分类,可分为A类8项,B类18项,C类36项,D类9项,未评估8项,以C类和B类为主。

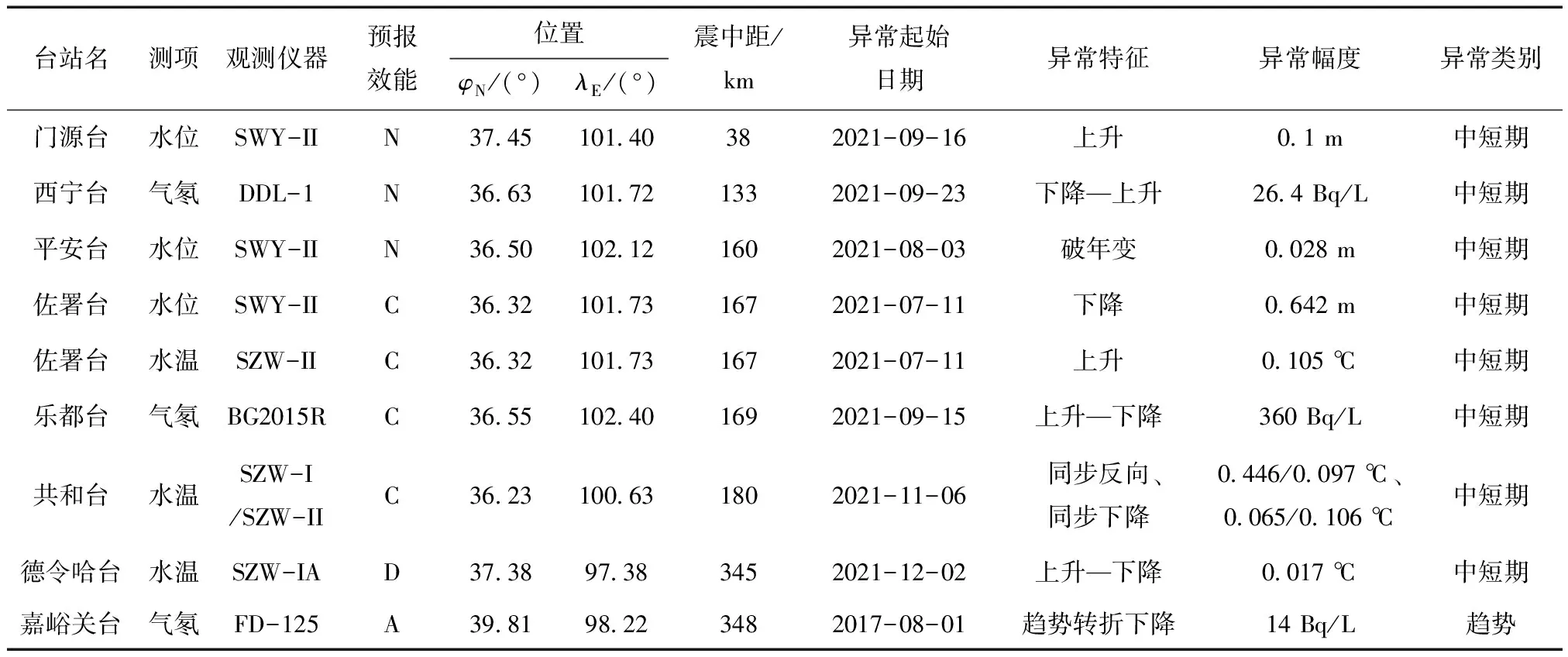

门源6.9地震震中500 km范围内共出现9项地下流体异常,其基本信息见表1。图1中震源机制来自全球质心矩张量数据库(GCMT),截至2022年1月31日,共发生≥3.0余震21次。

1.1 门源台水位

门源台地处北祁连新元古代—早古生代缝合带,位于达坂山断裂以北约15 km。观测井深105.4 m,为静水位观测,观测含水层岩性为砂岩、间夹泥岩(钟骏等,2021)。门源台自2017年11月开始水位观测,观测资料连续稳定,无明显年变特征。2021年9月16—21日水位在正常下降动态过程中出现快速上升,幅度约0.1 m,然后又恢复下降趋势,109 d后发生门源6.9地震,水位出现幅度为0.019 m的同震阶升变化,并在震后大幅上升,至2022年1月9日累计上升了0.387 m,之后发生转折下降,于1月12日恢复到背景值水平(图2a)。

图1 门源MS6.9地震前震中500 km范围内地质构造及地下流体观测台站和异常台站空间分布

表1 门源MS6.9地震前震中500 km范围内地下流体异常基本信息

1.2 西宁台气氡

西宁台位于中祁连中间隆起带东部的西宁盆地凹陷内部,盆地边缘被达坂山断隆带、日月山断隆带和拉脊山断隆带包围。观测井深261 m,观测含水层岩性为泥质砂岩(李滔等,2021)。西宁台自2008年10月开始气氡观测,2010年受开发建设影响停止观测,2015年12月更换新井并开始正常观测,观测资料连续稳定,具有较好的“夏低冬高”年变形态。2020年12月SD-3A型数字测氡仪因老化更换为DDL-1型数字测氡仪,更换仪器后气氢浓度呈趋势性下降。

2021年9月23日—10月2日西宁气氡浓度加速下降,幅度约13.6 Bq/L,10月3日转平后在低值发生波动起伏变化,累计变化幅度为20 Bq/L,11月6—7日出现转折并加速上升,累计上升幅度为12.4 Bq/L,之后恢复平稳,62 d后发生门源6.9地震,整个异常过程的气氢浓度最大变化幅度为26.4 Bq/L(图2b)。

1.3 平安台水位

平安台在地质构造上隶属祁连构造带,位于达坂山与拉脊山夹持的山间盆地内。观测井深105.3 m,为静水位观测,观测含水层岩性以湟水河冲洪积卵石层和泥岩为主(王永刚,孙丽,2016)。平安台自2014年7月开始水位观测,观测资料连续稳定,整体呈现出“夏低冬高”的年变形态。历史资料分析显示,平安水位的前兆异常特征为破年变,例如在2016年1月21日青海门源6.4地震和2019年9月16日甘肃甘州5.0地震前分别表现为破年变上升和下降变化。

2021年8月3日,平安台水位在正常上升过程中开始转平,4 d后发生转折下降,至8月21日累计下降0.028 m,之后再次转平,于25日恢复到正常上升的年变形态,异常结束136 d后发生门源6.9地震(图2c)。

图2 2022年门源MS6.9地震地下流体异常观测曲线

1.4 佐署台水位、水温

佐署台位于拉脊山构造带北缘、日月山断裂和拉脊山断裂交汇处。观测井深107 m,为动水位观测,观测含水层岩性为砂砾岩(张昱等,2008)。佐署台水位、水温分别于1986年5月和2014年6月开始观测。2014—2019年受仪器故障和道路施工影响,观测极不稳定、数据质量较差。2019年10月施工结束后,水位、水温开始正常观测,分别呈现出波动趋势下降和缓慢趋势上升的变化。在2021年5月22日玛多7.4地震前水位曾出现明显突降的异常变化,水温仅出现同震阶升变化(钟骏等,2021)。

2021年7月,佐署台水位、水温在正常动态变化背景下,出现同步反向变化。7月11日,水位开始加速下降,并于8月25日发生突降,累计下降幅度达0.642 m,之后呈波动下降趋势。136 d后发生门源6.9地震,水位出现幅度为0.273 m的同震上升变化;7月11日水温开始加速上升,至31日上升速率逐渐减缓,之后维持趋势性上升状态,11月6日又恢复原有上升速率,63 d后发生门源6.9地震,累计上升幅度为0.105 ℃,并在震后3 h内出现“V”型上升变化,最大变化幅度达0.018 ℃(图2d、e)。

1.5 乐都台气氡

乐都台地处祁吕—贺兰“山”字形构造前弧西冀的达坂山、日月山、拉脊山等隆起带及西宁盆地拗陷带内,位于达坂山和拉脊山交汇处的NE向断裂带上。观测点位于台站东北侧1.5 km处,紧邻引胜河。因泉水断流,原水氡观测改为断层气氡观测(李延京等,2014)。乐都台自2007年10月开始气氡观测以来资料质量较差,2013年更新观测仪器,观测资料开始连续稳定,2016年8—10月观测点附近河道改造,气体运移路径发生改变,气氡年变形态由“夏高冬低”变为“夏低冬高”。2021年1月原有的SD-3A型数字测氡仪老化,更换为BG2015R型数字测氡仪(刘磊等,2015)。乐都台气氡分别于2015年12月和2017年10月出现快速上升异常,第1次异常反映了附近区域应力场的变化,异常结束后,于2016年1月21日发生门源6.4地震。第2次异常为河道改造引起的干扰变化(刘磊等,2020)。

2021年9月15—16日气氡再次出现快速上升变化,幅度为324 Bq/L,之后在高值波动,22日开始下降,10月1日恢复至背景值水平,99 d后发生门源6.9地震(图2f)。

1.6 共和台水温

共和台地处昆仑—秦岭纬向构造带与河西系构造复合部位的沉降带、共和盆地北缘断裂和共和盆地南缘断裂之间。观测井深174.35 m,观测含水层岩性为砂质黏土、砾石(邱鹏成等,2010)。2套水温观测仪器分别于2011年和2015年投入观测,观测数据同步性较好,无年变特征(钟骏等,2021)。据历史资料分析,共和台水温异常一般出现在震前1~6个月,异常持续时间为1~48 d,异常形态基本为同向或反向同步变化,至少有1个水温探头的异常幅度大于0.01 ℃。2017年四川九寨沟7.0、2018年青海玛多5.3、2019年甘肃夏河5.7以及2021年青海玛多7.4等地震前共和水温均出现异常。

2021年11月6—13日,共和台2套水温观测仪器记录数据出现同步反向变化,形态分别表现为“下降—转平—下降”和“突跳—转平—突跳”,累计变化幅度分别为0.446 ℃和0.097 ℃,之后同步转平。12月4—14日2套水温仪器记录数据再次出现同步下降变化,幅度分别为0.065 ℃和0.106 ℃,25 d后发生门源6.9地震(图2g、h)。

1.7 德令哈台水温

德令哈台地处合黎山—龙首山褶皱带南缘与走廊断陷的分界处,河西系德令哈—榆木山隆起与祁吕西褶皱外缘与古北西向构造斜撞复合部位,位于宗务隆山断裂以南10 km。观测井深98 m,观测含水层岩性为海西期花岗岩(李国佑等,2014)。德令哈台自2007年5月开始水温观测。2014年前水温表现为波动趋势上升变化,年变幅度不超过0.05 ℃,2014年至今表现为缓慢趋势下降,年变幅度不超过0.009 ℃(文勇等,2018)。由于台站周边环境干扰严重,2011—2019年水温观测资料极不稳定,其它时段连续稳定。震例研究表明,德令哈台水温的震前异常形态为快速上升,这种异常曾在2008年四川汶川8.0、2008年青海海西6.3、2009年青海海西6.4以及2010年青海玉树7.1等地震前出现过(杨晓霞,屠泓为,2013)。

2021年12月2—4日,德令哈台水温在正常下降过程中出现快速上升变化,幅度为0.017 ℃,12月5日转平后维持在高值波动,15日开始快速下降,并恢复至原有下降趋势,24 d后发生门源6.9地震(图2i)。

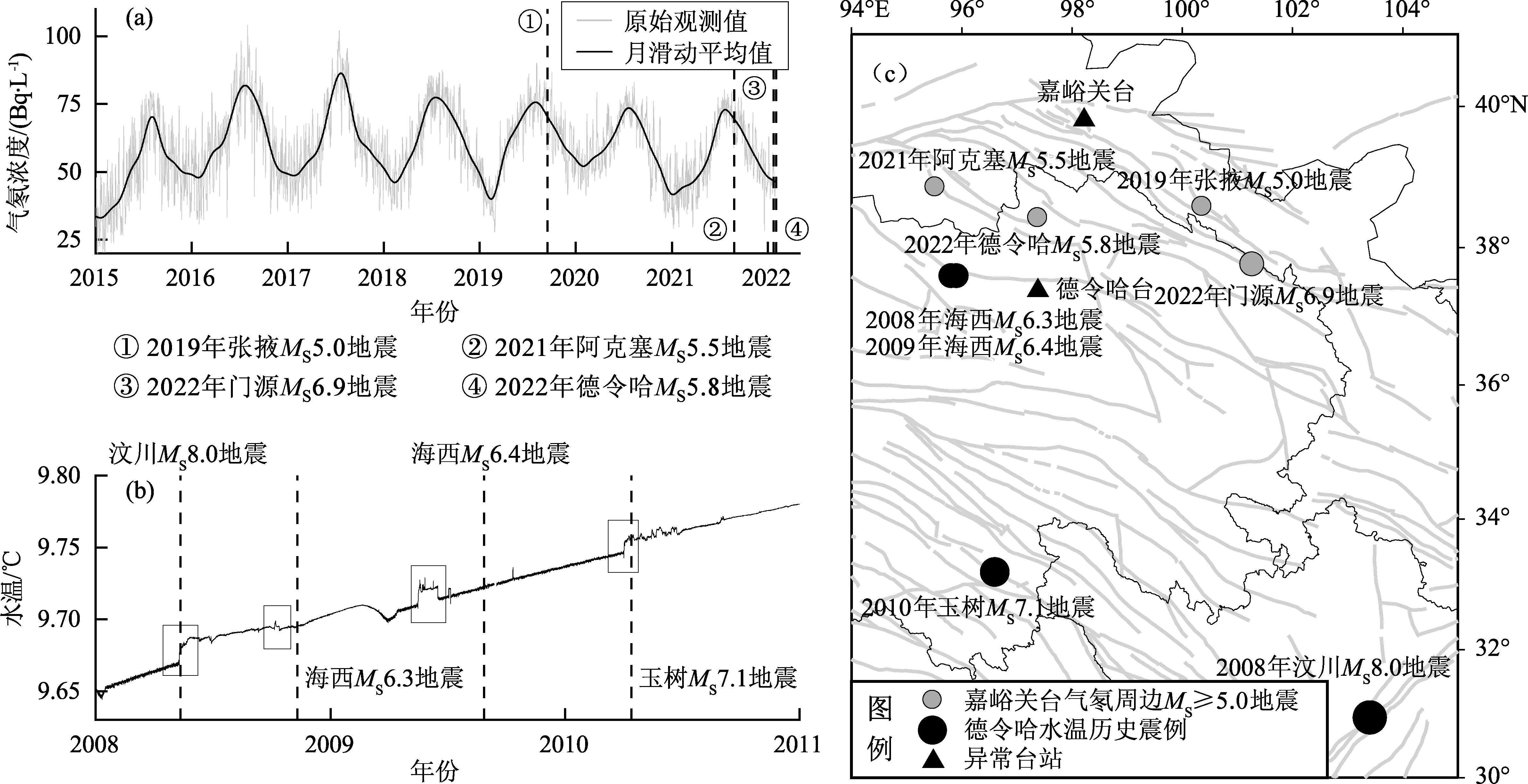

1.8 嘉峪关台气氡

嘉峪关台地处昆仑祁秦地槽系的祁连地槽西段北部地带,位于阿拉善断块南缘断裂带和祁连山北缘断裂带之间的嘉峪关断裂上(张昱等,2004)。嘉峪关台自1989年开始气氡观测,多年来观测资料稳定可靠,具有清晰的“夏高冬低”年变形态。前人研究表明,嘉峪关台气氡存在短期异常和趋势异常,短期异常表现为破年变低值和高值突跳变化,趋势异常表现为在多年趋势上升背景下出现趋势转折下降并持续1 a以上,这2类异常对台站周边400 km范围内,特别是对祁连山西段和德令哈附近地区≥5.0地震反应较为灵敏,映震效能较好(王博等,2010)。

2015年嘉峪关气氡在正常年变形态下出现趋势上升变化,至2017年7月底,月均值达到开展观测以来的历史最高值87 Bq/L,之后开始呈现转折趋势下降变化,到2022年门源6.9地震发生时,持续下降时间超过4 a,根据每年的最高值计算,累计下降量达14 Bq/L(图2j)。

2 异常特征分析

2.1 数量特征

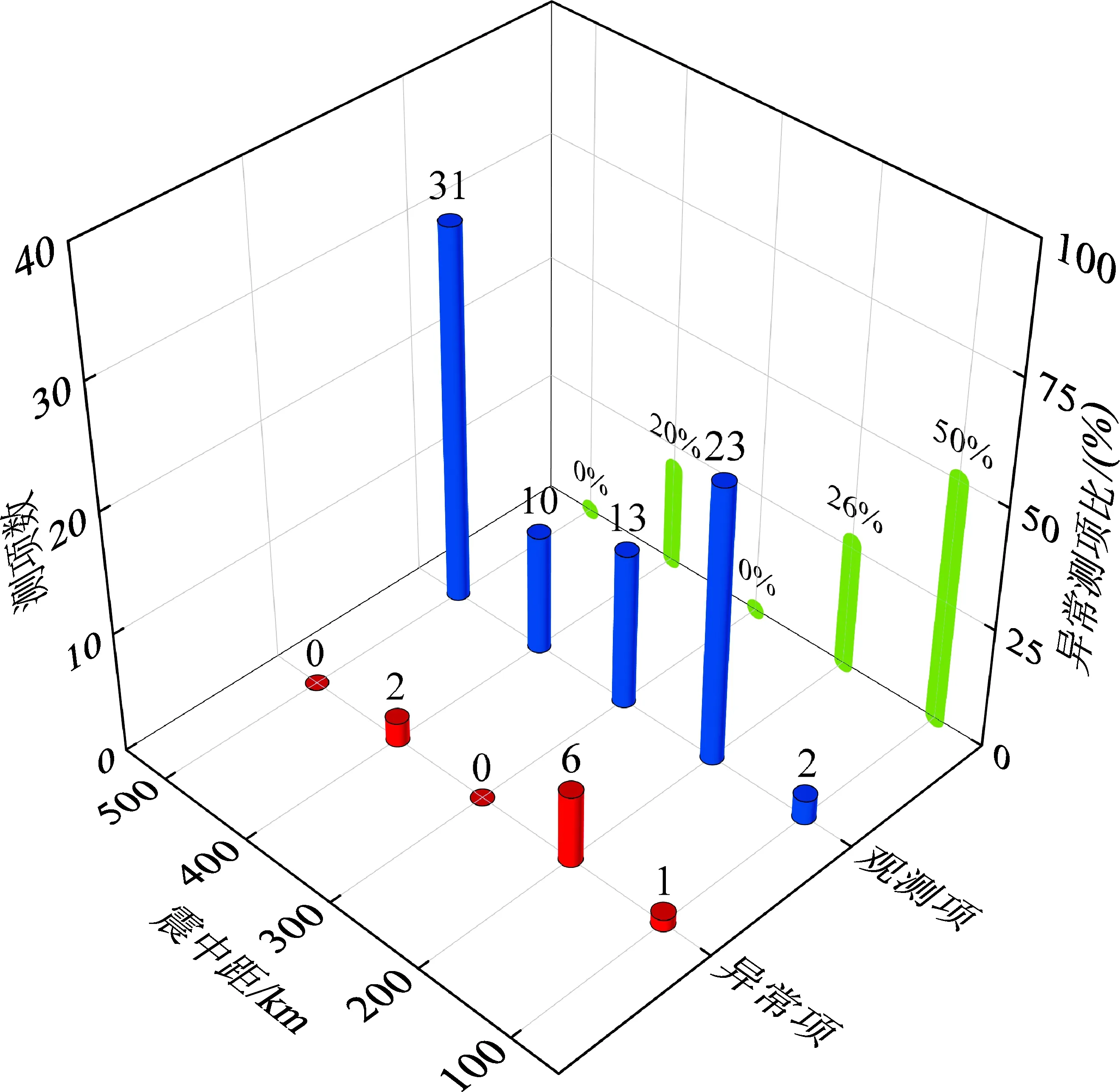

2022年门源6.9地震震中500 km范围内共有9项异常,约占测项总数的11%。其中,水温、水位和气氡异常各3项,分别占各观测手段的10%、14%和25%。震中100 km范围内流体观测2项,异常1项,异常测项比为50%;100~200 km范围内流体观测23项,异常6项,异常测项比约为26%;200~300 km范围内流体观测13项,无异常;300~400 km范围内流体观测10项,异常2项,异常测项比约为20%;400~500 km范围内流体观测31项,无异常(图3)。

2.2 时间特征

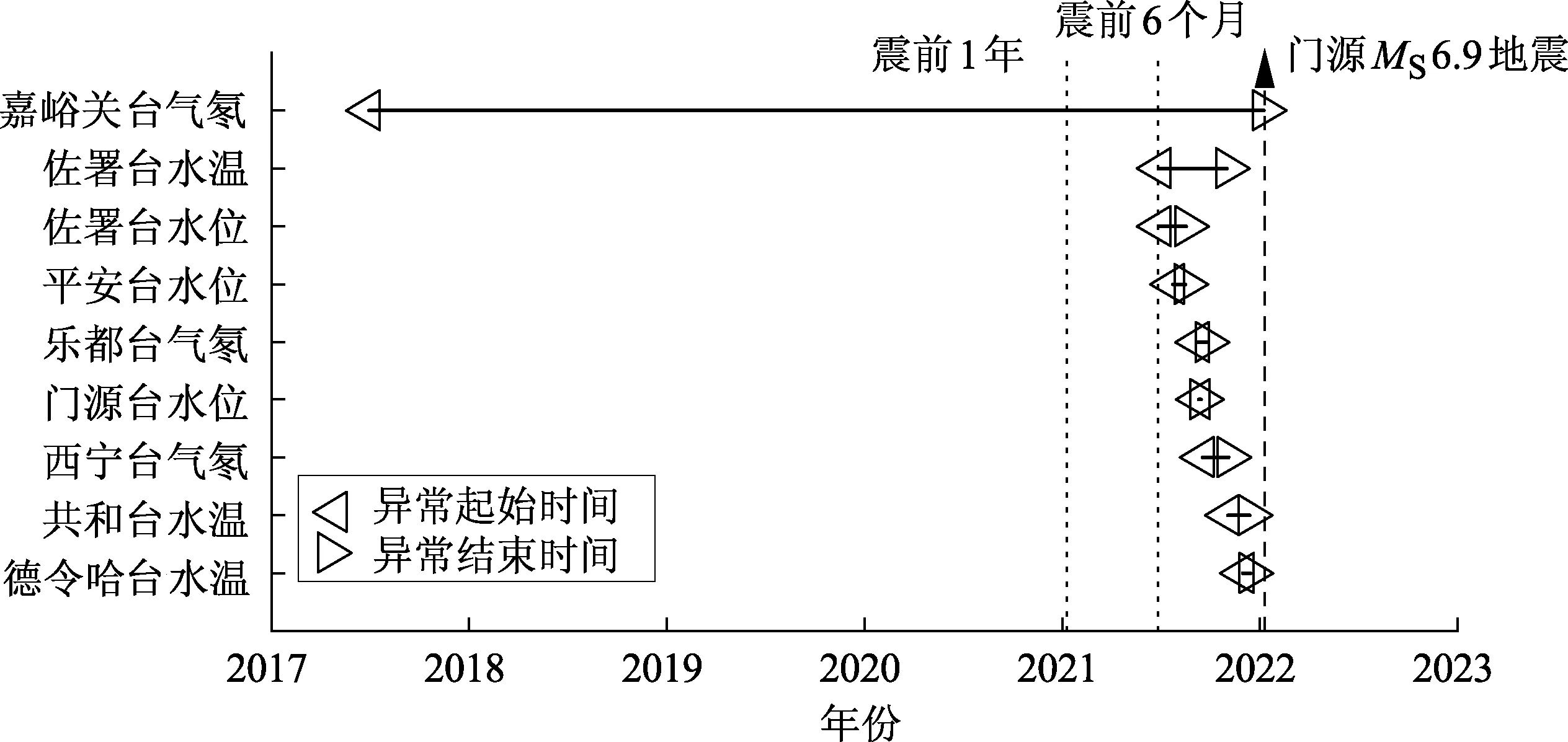

从时间特征上看(图4),震前地下流体异常主要为6个月内的中短期异常,有8项异常在2021年7月之后出现,约占异常总数的89%。异常起止时间的分段性特征明显,仅嘉峪关台气氡1项的趋势异常出现在震前53个月,至2022年门源地震发生时,异常持续时间长达1 621 d,目前下降趋势仍未结束;其余8项中短期异常均出现在震前6个月内并在震前结束,异常持续时间较短(5~117 d)。整个演化过程呈现出异常数量由少增多、在震前6个月内显著加速的特点。

图3 不同震中距范围内的地下流体异常项数、观测项数及异常测项比

图4 2022年门源MS6.9地震前地下流体异常时间进程

2.3 空间特征

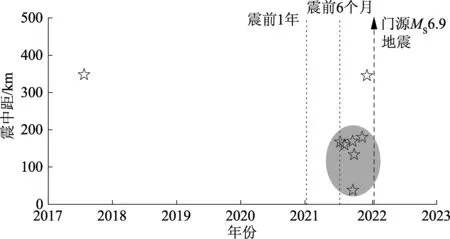

从空间特征上看,震中500 km范围内的79项地下流体测项主要集中在震中东部400~500 km和东南部100~300 km范围内,均为31项,约占测项总数的39%;异常的空间演化特征表现为震前7项中短期异常在震中附近集中出现,有6项主要分布在震中南部200 km范围内(约占异常总数的67%),以100~200 km范围内居多,其余2项异常零散分布在震中西部300~400 km范围内,流体观测和异常测项在空间分布上整体呈现出不均匀性(图1、5)。

图5 2022年门源MS6.9地震前地下流体异常时空演化特征

3 讨论

据中国地震台网中心国家地震科学数据中心地震目录统计,距离2022年门源地震震中最近的≥6.0地震有2次,分别为1986年8月26日门源6.4地震和2016年1月21日门源6.4地震,均距门源6.9地震震中约33 km;距离此次地震时间最近的≥6.0地震为2021年5月22日玛多7.4地震。统计结果表明,在这3次≥6.0地震前震中500 km范围内地下流体异常存在一定的相同性及差异性变化(表2)。

2016年门源6.4地震前地下流体异常共4项,分别为平安台水位、乐都台气氡、海原台甘盐池水温和嘉峪关台气氡,震中距范围为135~380 km;2021年玛多7.4地震前地下流体异常共5项,分别为玉树台水温、共和台水温、共和台气氡、佐署台水位和门源台水位,震中距范围为213~421 km(钟骏等,2021)。

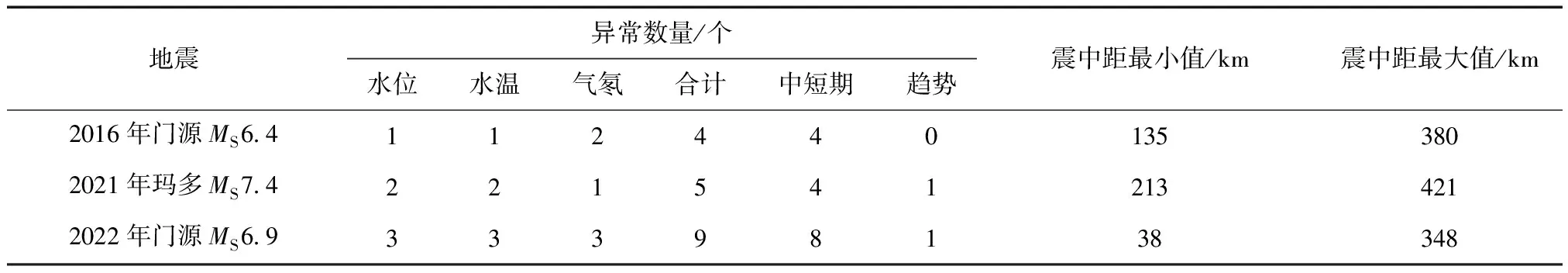

表2 3次MS≥6.0地震前震中500 km范围内地下流体异常统计

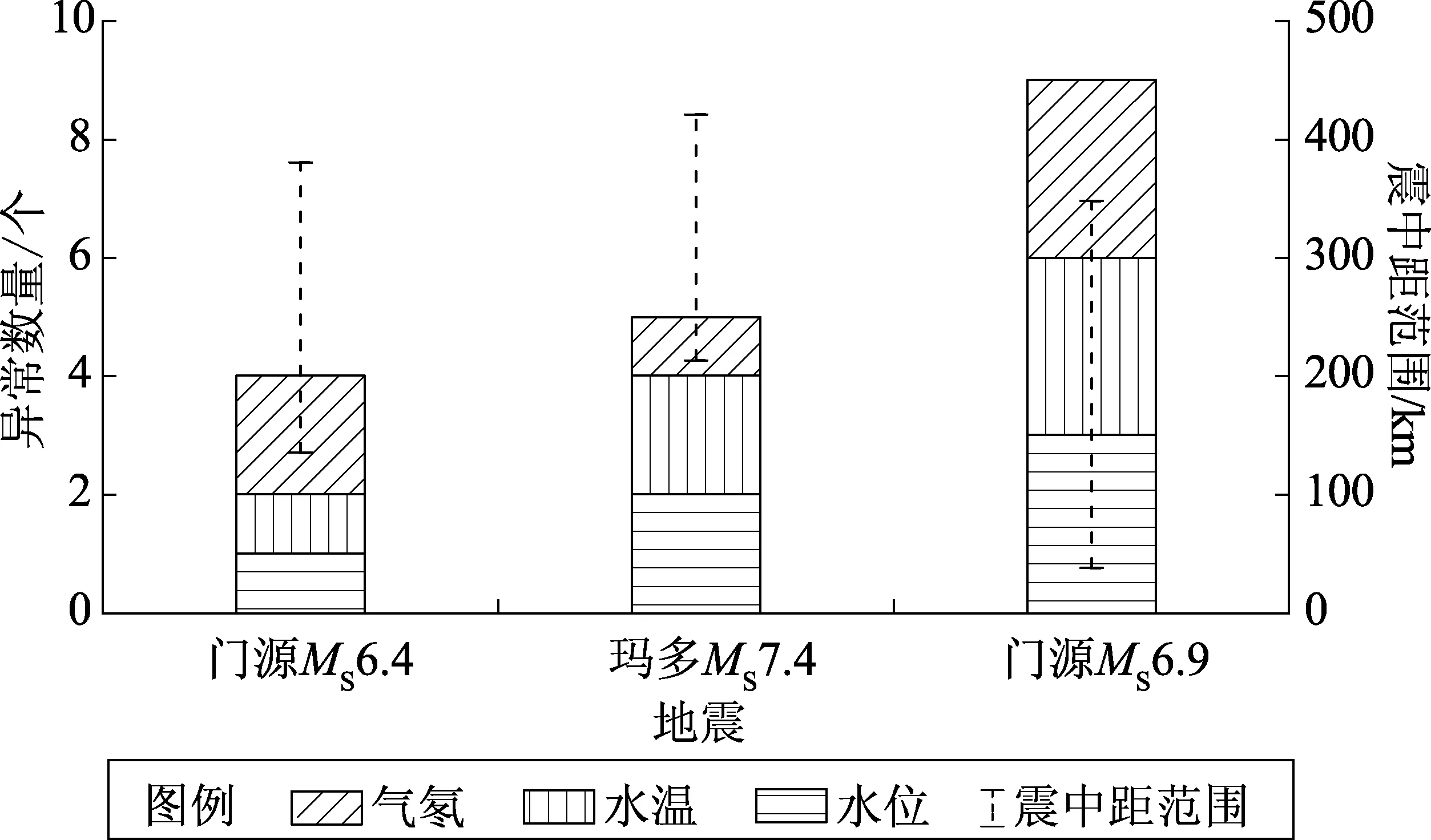

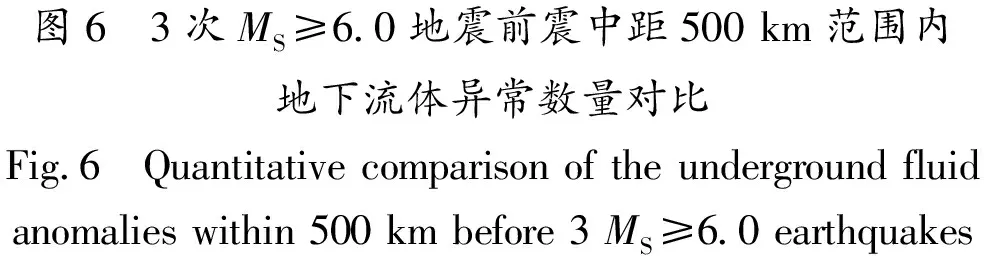

数量特征上(图6),2016年门源6.4地震和2021年玛多7.4地震前地下流体异常数量基本相同,明显少于2022年门源6.9地震。3次地震前的异常测项种类一致,均为水位、水温和气氡,不同种类测项之间的数量差别不大,且中短期异常明显多于趋势异常(占比超过80%)。时空特征上(图7),地下流体异常在3次地震前6个月均呈加速增长趋势,其中,2022年门源6.9地震前绝大多数地下流体异常分布在震中附近,异常集中性十分突出;2016年门源6.4地震和2021年玛多7.4地震前地下流体异常虽然分布较为分散,但均表现出较为明显的由外围向震中收缩的迁移特征。

图6 3次MS≥6.0地震前震中距500 km范围内地下流体异常数量对比Fig.6 Quantitative comparison of the underground fluidanomalies within 500 km before 3 MS≥6.0 earthquakes

图7 3次MS≥6.0地震前地下流体异常出现至发震时间与震中距的关系

2016年门源6.4地震和2022年门源6.9地震震中空间位置相近,但前者震前异常的数量和时空特征上明显不如后者多且集中,可能与这2次地震的发震构造和震源机制解不同有关。一方面,2016年门源6.4地震发生在冷龙岭北侧断裂为冷龙岭断裂伴生的一条逆冲断裂,具有构造关联性,该地震的发生可能使冷龙岭断裂应力更加聚集,在一定程度上触发了2022年门源6.9地震的发生(李振洪等,2022;潘家伟等,2022)。另一方面,2016年门源6.4地震为逆冲型,其释放地震能量的能力远小于2022年走滑型的门源6.9地震(Convers,Newman,2011)。根据Gutenberg和Richter(1954)地震能量()与面波震级()的关系:=10(1.5×+4.8),推算得到2016年门源6.4地震和2022年门源6.9地震的能量分别为2.51×10J和1.41×10J,两者在能量上相差1个数量级,这很可能造成这2次地震的震前异常特征存在明显差异。2021年玛多7.4地震震源区附近在临震破裂阶段未出现异常,可能与震中周围台站稀少有关(钟骏等,2021)。

研究表明,地下流体前兆响应与地震孕育过程中区域应力加载作用密切相关(刘耀炜等,2015)。如图7所示,2016年门源6.4地震和2021年玛多7.4地震前的地下流体异常时空演化特征可能反映了区域构造活动向局部构造活动强化的演化过程(车用太等,1999);而2022年门源6.9地震前地下流体异常的集中出现可能是长期应力加载后的岩石膨胀破裂阶段,震中附近的应力应变由积累转变为释放的突出表现(张学民等,2018)。虽然此次地震震中外围区域的嘉峪关台气氡和德令哈台水温2项地下流体出现异常,但是否能作为地震前兆有待探讨。

如图2j所示,嘉峪关台气氡浓度出现多年趋势转折的显著变化有2次,第1次为1995年1月—1998年6年趋势上升,1998年7月开始发生转折,下降过程中于1999年5—7月出现破年变低值异常,但台站400 km范围内并未发生≥5.0地震;第2次为2004年1月—2007年8月趋势上升,2007年9月开始转折,下降过程中距台站318 km和323 km处分别发生了2008年海西6.3和2009年海西6.4地震,并且在这2次地震前出现短期的破年变低值异常。嘉峪关台气氡于2017年8月开始出现转折下降变化,截至2022年1月31日,下降持续时间已超过53个月,期间除发生2022年 1月8日门源6.9地震外,在台站400 km范围内还发生了2019年9月16日张掖5.0、2021年8月26日阿克塞5.5和2022年1月23日德令哈5.8共3次≥5.0地震(未统计余震)(图8a、c)。从时间、空间和震级的角度来看,这4次地震都与前人震例总结的经验相符,但鉴于异常的复杂性和孕震过程的不确定性,很难明确此次嘉峪关台气氡的异常究竟是与门源6.9地震有关,还是与震中距最近的德令哈5.8地震有关。

同样,德令哈台水温虽然在2022年门源6.9地震前出现异常,但在震后15 d,距台站117 km处于1月23日再次发生德令哈5.8地震。结合其历史震例形态来看,4次地震前异常变化中,与本次“上升—下降”异常形态类似的异常有2次,对应的地震均发生在异常结束3个月内、台站周边200 km范围内(图8b、c)。因此,从时空特征分析,德令哈台水温异常属于德令哈5.8地震前兆的可能性更大。

2022年门源6.9地震前震中附近区域内群体流体异常加速集中,部分异常的重现性和对应地震比例较高,证明了地下流体异常在短期地震预测预报中发挥着无法替代的作用。与2021年玛多7.4地震相比,虽然此次门源6.9地震前地下流体异常数量更多,但类似玉树台水温这种具有明确地点和震级指示意义的关键性异常并未出现,因此在地点和震级判定上认为巴颜喀拉块体发生≥7.0地震的可能性相对较低,而在异常集中区附近发生6.0~7.0地震的可能性较大。本次地震预报实践表明,不断总结积累地震前异常的共性特征,对于今后震情形势判定具有重要的参考价值。

图8 2017-07—2022-01嘉峪关台气氡(a)和2008—2010年德令哈台水温(b)观测曲线及周边地震空间分布(c)

我国地震地下流体监测经过几十年的经验积累,已经建设成为了世界上规模最大、监测水平最高的专业化地震地下流体观测网。然而,地下流体异常在绝大部分地震前出现的数量比较有限,类似于2021年玛多7.4和2022年门源6.9地震这种大震前地下流体异常数量和占比都很低的案例比比皆是,利用震前流体异常报准地震的次数更是不足十分之一(王广才等,2003)。虽然在玛多7.4和门源6.9地震前都观测到了一些突出的异常现象,也做出了较为准确的预报,但由于玛多7.4地震处于地震监测能力较弱地区,震中200 km范围内仅有2个地下流体观测点(包含2个测项),远少于门源6.9地震震中200 km范围内的13个观测点(包含25个测项),可能无法在临震破裂阶段震源区附近观测到地下流体异常。从表1所列预报效能可以看到,本次门源6.9地震前,除了嘉峪关台气氡为A类异常,其余均为C类以下或是未评估,这与玛多7.4地震前的情况十分相似。如果仅凭异常的历史预报效能评估结果来决定观测资料的信度,可能会因为这些观测资料“不可靠”而造成地震的漏报。但事实上,除了门源台水位和西宁台气氡以往无有效震例外,其余台站测项异常都曾积累过比较好的震例(杨晓霞等,2013,2016;刘磊等,2021;钟骏等,2021)。上述情况固然受到观测井孔构造条件差异和孕震环境不同的影响,但更暴露出当下地下流体观测网在空间布局上不合理以及观测资料质量低、评估不及时、敏感度弱、受干扰严重等问题。因此,亟需进一步加强台网规划建设,开展观测井观测质量动态评估,建立观测干扰数据库,提高干扰识别能力,最大程度地提升我国地下流体学科观测及预报技术水平。

4 结论

通过对2022年门源6.9地震前地下流体观测资料及异常特征进行分析,结合历史地震前的地下流体异常特征,得出以下结论:

(1)2022年门源6.9地震震中500 km范围内地下流体异常测项比为11%,主要集中在震中南部100~200 km范围内,在空间分布上整体呈现出不均匀性;异常时间的分段性特点明显,中短期阶段异常数量显著增多。

(2)历史震例对比结果表明,2022年门源6.9地震与2016年门源6.4地震和2021年玛多7.4地震前的地下流体异常存在一定的相同性及差异性变化。相同点为3次地震前中短期异常明显多于趋势异常,在震前6个月均呈加速增长趋势;不同点为2016年门源6.4地震和2021年玛多7.4地震前异常具有由外围向震中收缩的空间演化过程,而2022年门源6.9地震前异常表现为在震中附近集中出现的特点。