非认知能力发展与学生表现的性别差异

2022-06-21许鑫凤王骏王洛忠

许鑫凤王 骏王洛忠

(1. 北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875;2. 北京师范大学 政府管理学院,北京 100875)

一、引 言

性别差异是社会学、心理学、经济学等的重要研究话题。从教育视角看,性别差异不仅是学生在校学业成绩差异的来源,也是学生劳动力市场表现差异的来源(Bedard & Ferrall, 2003;Rose, 2006),且不同性别学生的非认知能力(non-cognitive skill)对学生表现的性别差异具有相当解释力(刘宝存等,2021)。相关研究表明,非认知能力影响学生学业表现(academic performance)的同时,也影响着个体的劳动收入回报,并受到研究者的重视(Heckmanet al., 2006;Lindqvist & Vestman, 2009;乐君杰等,2017)。本研究旨在建立非认知能力与学生表现尤其是性别差异之间的联系,探讨非认知能力如何影响学生表现的性别差异。

绝大多数国外研究发现,男生的阅读成绩落后于女生,但数学和科学成绩高于女生(Hedges &Nowell, 1995;Guisoet al., 2008),男生的数学优势确立于小学阶段并不断强化,高中及以后愈发显著(Freeman, 2004;Husain & Millimet, 2009)。但也有研究指出,女生的学业表现已经实现了对男生的全面超越。斯蒂芬等(Stephen & Sandra, 2005)对英国学生的研究、利维(Lavy, 2008)对以色列学生的研究以及福廷等(Fortinet al., 2015)对美国学生的研究都表明了这一点。有三项研究揭示了我国中学生学业成就的性别差异:赖芳(Lai, 2010)对北京市东城区普通初中1999 届学生的研究发现,男生虽然不断追赶并缩小与女生数学和科学成绩的差异,但女生在各个分位点上的各科考试成绩均优于男生。与之类似,孙志军等(2016)基于某地级市2008-2010 届普通高中学生的调查数据发现,男女生的学业成绩优势在文理科方面有所不同,男生理科成绩的绝对值低于女生、增值高于女生,女生文科成绩的绝对值和增值均显著高于男生。李梦竹(2018)基于中国教育追踪调查全国28 个县级单位的抽样数据发现,学业成绩存在明显的性别分割现象,男生学业成绩普遍不如女生。由此可见,无论是国内还是国外,男生的学业表现落后于女生已成为不争的事实,一些学者将其称为“男孩危机”(李文道等,2012),并引发广泛的社会讨论。

关于非认知能力发展与学业表现性别差异之间的关系,国内外学者开展了大量研究。大多数研究表明,女生的非认知能力较高且能够帮助其取得更高的学业成绩。廷克林(Tinklin, 2003)认为非认知能力发展的差异是解释学业表现性别差异唯一可能的因素,女生对待学业的态度比男生认真,能进行更精细的学习准备,更具责任心和专注力,合作意识和组织能力也更强。瓦努特(Van Houtte,2004)使用比利时34 所中学的调查数据发现,女生比男生拥有更端正的学习态度和更强烈的学习动机,这解释了学业表现的性别差异。达克沃思等(Duckworth & Seligman, 2006)基于美国某公立精英学校的调查数据发现,男生学业表现弱于女生的原因是男生没有女生自律。迪普雷特等(DiPrete &Jennings, 2012)以及康韦尔等(Cornwellet al., 2013)使用美国ECLS-K 的数据探究非认知能力与学业表现的性别差异关系,发现男生在学习方法、人际交往和自我控制等方面均弱于女生,因而学业表现差于女生。戈尔施泰因等(Golsteyn & Schils, 2014)使用Oaxaca-Blinder 分解方法研究丹麦小学六年级学生的调查数据,细致地探讨了智商和非认知能力与学业表现的性别差异关系,发现非认知能力在禀赋效应中占主体地位。国内关于非认知能力与学业成绩的性别差异关系研究尚处于起步阶段。雷万鹏等(2021)发现,初中生非认知能力发展存在性别差异,除情绪稳定外,男生其他非认知能力均低于女生,且各项非认知能力对学业成绩都具有正向影响。

基于北京市城市功能拓展区3 个区县40 所普通小学四年级学生的调查数据,本研究探讨了非认知能力发展与学生表现的性别差异关系。相比于已有研究,本研究的贡献体现在四方面:首先,采用大样本量化研究证实了非认知能力发展对学生表现性别差异的影响,弥补了国内相关研究领域的不足。其次,不仅考察了以自尊、自我控制、学校适应和合作等维度为代表的非认知能力对学生表现性别差异的影响,还比较了上述维度对学生表现性别差异影响的大小。再次,涉及的学生表现不仅包括学业成绩,还包括学生不良行为发生情况,同时将以往学业成绩的性别差异研究从中学向前延伸至小学,为该研究领域提供了更丰富的经验证据。最后,特别关注后进生表现的性别差异以及非认知能力对这种差异的影响,为提升后进生表现提供了合理途径。

二、数据、模型与变量

(一)数据来源

本研究使用的数据来自“北京市义务教育发展状况调查”项目。该项目主持单位是北京师范大学首都教育经济研究院,调查时间为2016 年11月至2017 年1 月。此次调查采用随机整群抽样方法,在北京市城市功能拓展区3 个区县随机抽取40 所小学的166 个四年级班级的5 607 名学生及其家长、任课教师和校领导开展调查。剔除重要变量缺失值后,本研究的样本量为4 695。

调查问卷分别面向学生、家长、任课教师和校领导。除针对家长采用纸质问卷外,其余三种问卷均采用网上填答,学生在调查员的指导和监督下现场完成问卷。调查内容涉及学生及其家长的户籍、居住地和就读(或工作)信息,学生的日常行为表现和非认知发展,教育补习和父母参与等。本研究还获取了样本学生2015-2016 学年第二学期期末考试和2016-2017 学年第一学期期末考试的数学、语文和英语的原始成绩,2015-2016 学年和2016-2017 学年的体质测试成绩和体检信息等数据。

(二)模型设计

本研究关注学生表现的性别差异,它由式(1)估计得到:

其中,Yict和Yic,t-1分 别表示班级c学生i的当期表现和前期表现,Gic是性别虚拟变量,Xict是控制变量,包括学生的个体特征和家庭背景特征, μc表示班级固定效应, εict表示随机误差项。由于模型控制了Yic,t-1,故式(1)为教育生产函数研究的增值模型(Valueadded model),α2衡量的是不同性别学生的表现增值在班级内部的差异。如果不控制Yic,t-1,α2衡量的是不同性别学生表现在班级内部的绝对差异。

为探讨非认知能力对学生表现性别差异的影响,本研究在式(1)的基础上加入非认知能力NC,得到式(2):

(三)变量描述

1. 被解释变量

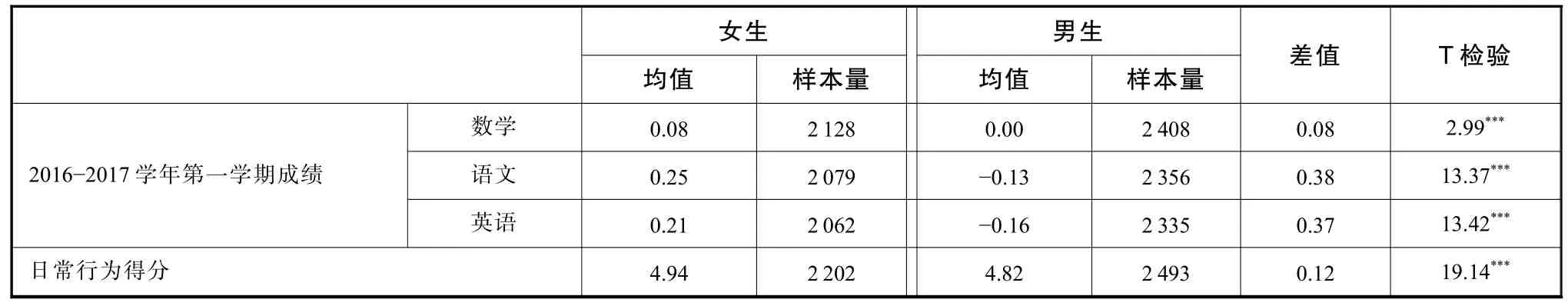

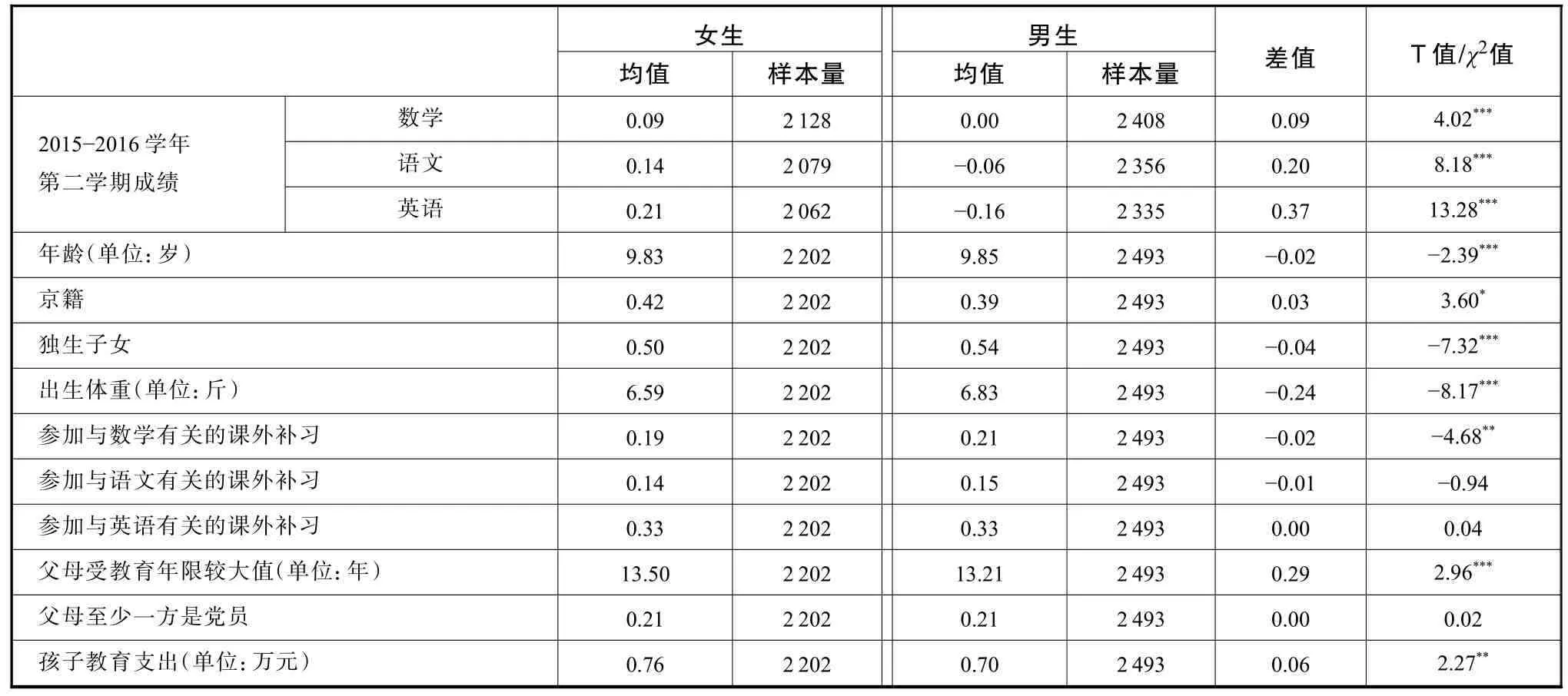

本研究的被解释变量为学生表现,包括学业成绩和日常行为两方面。学业成绩使用期末考试成绩衡量,包括2016-2017 学年第一学期期末考试的数学、语文和英语成绩。尽管各校使用相同的期末考试试卷,但考虑到评判标准和阅卷尺度等原因,本研究将考试成绩进行标准化处理。日常行为得分由七类行为(逃课、迟到和早退,骂人、说脏话,打架,欺负弱小同学,抽烟、喝酒,抄袭作业、考试作弊,上网吧、游戏厅)发生频率对应的得分取均值,各项行为频率“从不”“偶尔”“有时”“经常”和“总是”分别对应5 分、4 分、3 分、2 分和1 分,日常行为得分越高表明学生日常行为表现越好。表一报告了上述变量的描述性统计结果。可以看出,女生的数学、语文和英语成绩分别高于男生0.08、0.38 和0.37 个标准分,日常行为得分高于男生0.12 分。T 检验结果显示,上述学生表现的性别差异在1%水平上统计显著。其他国家的研究发现,虽然男生语言类科目的学业成绩落后于女生,但数学成绩居领先优势。在本研究中,男生的数学成绩依然显著低于女生。

2. 解释变量

本研究有两个重要解释变量:一是性别虚拟变量Gic,女生取值为1,男生取值为0;二是非认知能力得分NC,涉及的非认知能力包括自尊、自我控制、学校适应和合作等四个维度。自尊指个体关于自我价值和自我接纳的总体感受(Rosenberg,1965)。自我控制指为了实现能带来长期利益的目标,个体有意识地控制冲动行为、抵制满足直接需要和愿望的能力(Haggeret al., 2010),自我控制又分情绪控制、行为控制和思维控制三个维度(王红姣等,2004)。学校适应指在学校背景下学生愉快地参与学校活动并获得学业成功的状况(Laddet al., 1997)。合作指个人与个人、群体与群体之间为达到共同目的,彼此配合的一种联合行为或方式。

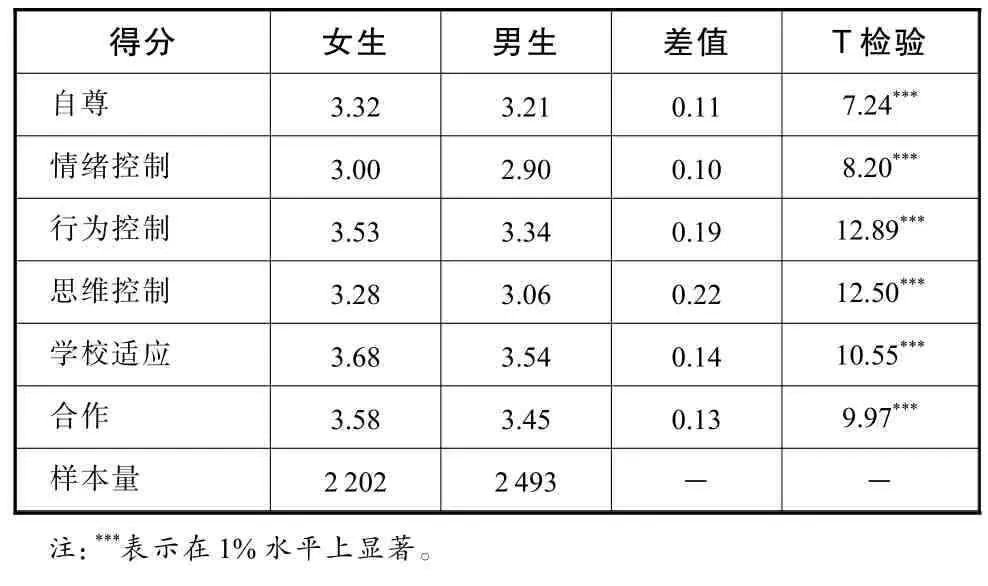

上述量表主要参考“中国儿童青少年心理发育特征调查项目”量表(董奇等,2011),每个维度给出5-10 项学生日常生活行为表现的说法,学生根据其与自己的实际情况相符合程度选择“非常符合”“符合”“不符合”和“非常不符合”。如果说法为正向表述,四个选项依次记4 分、3 分、2 分和1 分;反之,四个选项依次记1 分、2 分、3 分和4 分。每个维度下所有题目得分均值为相应维度的非认知能力得分,得分越高表示学生的非认知能力越强。表二报告了自尊、情绪控制、行为控制、思维控制、学校适应和合作六项得分的性别差异。可以看出,女生的非认知能力各维度得分明显高于男生。其中,性别差异最大的是行为控制和思维控制得分,相差0.20 分;其次是学校适应和合作得分,相差0.14 分;差异最小的是自尊和情绪控制得分,相差0.10 分。T 检验结果显示,非认知能力的性别差异在1%水平上显著。由此可见,女生在学习表现和非认知能力发展方面均优于男生。

表一 被解释变量描述性统计

表二 解释变量描述性统计

3. 控制变量

控制变量包括前期成绩、个体特征和家庭背景。前期成绩为2015-2016 学年第二学期期末考试数学、语文和英语成绩在学校层面的标准化得分。个体特征变量包括年龄、是否京籍的虚拟变量(京籍=1)、是否独生子女的虚拟变量(独生子女=1)、出生体重(主要用于控制先天因素对个体学业成绩增值的影响)。此外,考虑到教育补习对学业成绩的影响,本研究还控制了是否参与对应学科课外补习的虚拟变量(参与=1)。家庭背景变量包括家庭的文化资本、政治资本和经济资本,分别用父母受教育年限较大值、父母至少一方是党员的虚拟变量(是=1)、孩子家庭教育支出来衡量。其中,孩子家庭教育支出包括本学期交给学校的日常费用(包括教辅材料费、校服费和活动费),交给学校的赞助费、择校费或借读费,以及课外补习班、兴趣班费用。研究进一步发现这一性别差异仅对与数学教育补习统计显著,而对语文和英语不显著。从家庭背景看,男生父母的平均受教育年限和教育支出显著低于女生,但父母至少有一方是党员的男生与女生无显著差异,这说明家庭背景的性别差异主要体现在文化资本和经济资本。

表三 控制变量描述性统计

三、非认知能力与学生表现的性别差异

(一)学生表现的性别差异

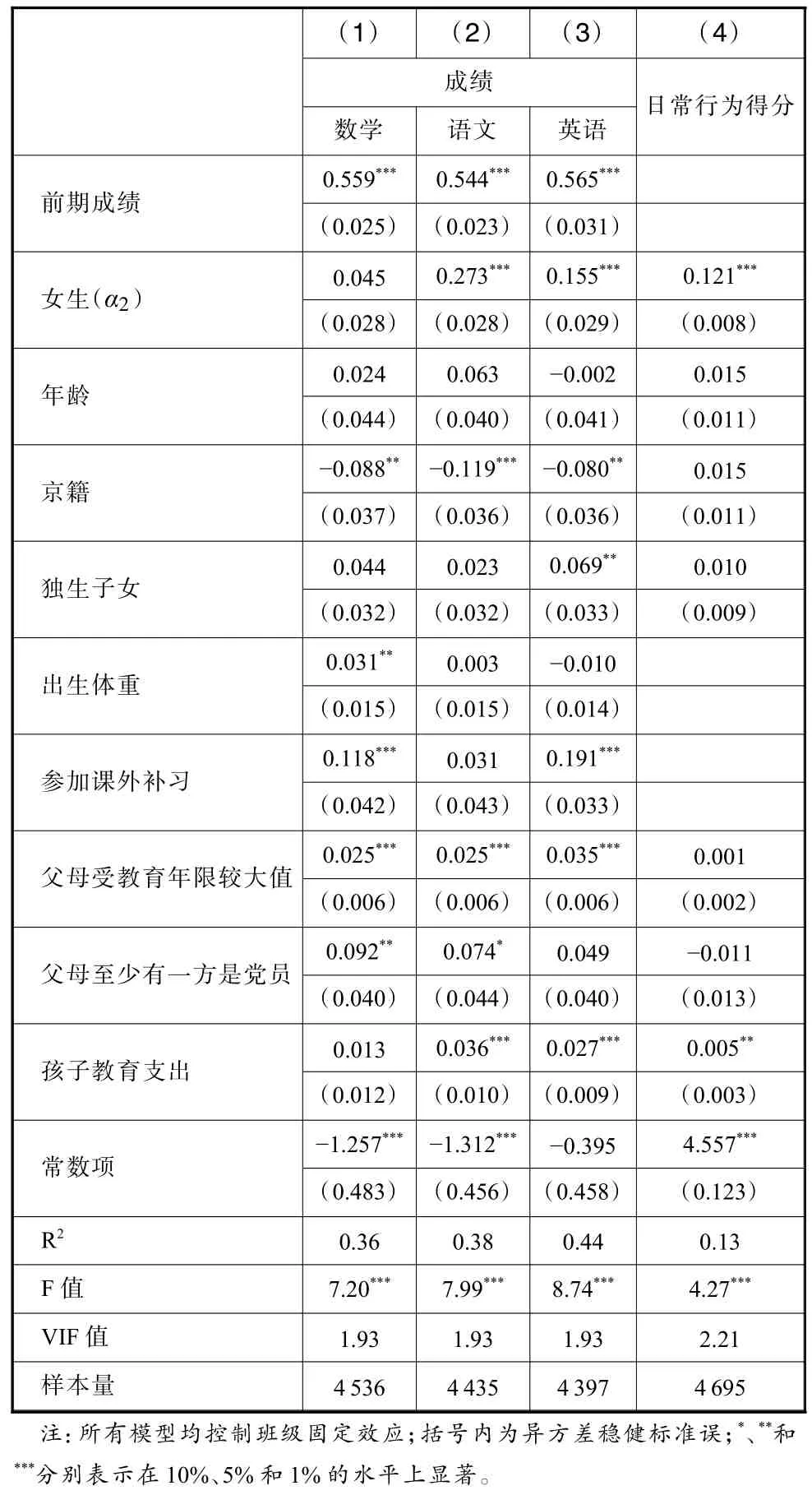

式(1)的估计结果如表四所示。从回归模型的R2值看,解释变量和控制变量对学业成绩的解释程度为40%,对日常行为得分的解释程度为13%,说明模型有较好的解释力。所有模型的VIF 值远小于10,说明模型设定不存在严重的多重共线性问题。本研究关注学生表现的性别差异,故重点在于女生虚拟变量的估计系数。在控制前期成绩、个体特征、家庭背景特征和班级固定效应后,女生的数学成绩比男生高0.045 个标准分,但在10%水平上统计不显著;语文和英语成绩分别比男生高0.273 和0.155 个标准分,二者均在1%水平上显著;日常行为得分比男生高0.121 分,在1%水平上显著(见表四)。由此可见,剔除个体特征、家庭背景因素和班级异质性影响后,语言类学科的学业成绩和日常行为得分的性别差异显著,但数学成绩的性别差异不显著。

表四 学生表现的影响因素

其他变量对学生表现的影响见表四。在增值模型中,前期成绩的估计系数约为0.559 且统计显著。除对英语成绩有负向影响外,年龄对学生表现的影响均为正,但年龄的所有估计系数均统计不显著,表明学生表现不会因为入学早晚而产生显著差异,这与费尔蒂希等(Fertig & Kluve, 2005)对德国学生的研究结论相似。京籍学生的学业成绩比非京籍学生显著低0.1 分左右,原因可能在于非京籍学生的平均能力或努力程度更高。独生子女的英语成绩显著高于非独生子女,但数学、语文成绩和日常行为得分与非独生子女无显著性差异,这可能因为父母对独生子女的重视程度更高,从而给予其更多更优质的教育资源,并且家庭教育资源也不会被兄弟姐妹稀释(薛海平等,2016)。出生体重对数学成绩有显著的正向影响,但未显著影响语文和英语成绩,这可能是因为出生体重能够在一定程度上反映学生的先天能力,相比于语言类学科的学业成绩,数学成绩与学生先天能力因素关系更大。参加语文课外补习没有显著提高学生的语文成绩,但参加数学和英语课外补习能分别提高成绩0.118 分和0.191 分,这与薛海平(2015)的研究结论相同,这可能是因为数学和英语成绩的提高更依赖于短期培训和重复练习,而语文成绩的提高更依赖于平时的阅读和长期的积累。从家庭背景特征看,除个别估计系数外,父母受教育年限较大值、父母至少一方是党员的虚拟变量以及孩子教育支出能够显著影响学生表现。由此可见,家庭的文化资本、政治资本和经济资本都能够显著影响学生表现。

(二)非认知能力、学生表现及其性别差异

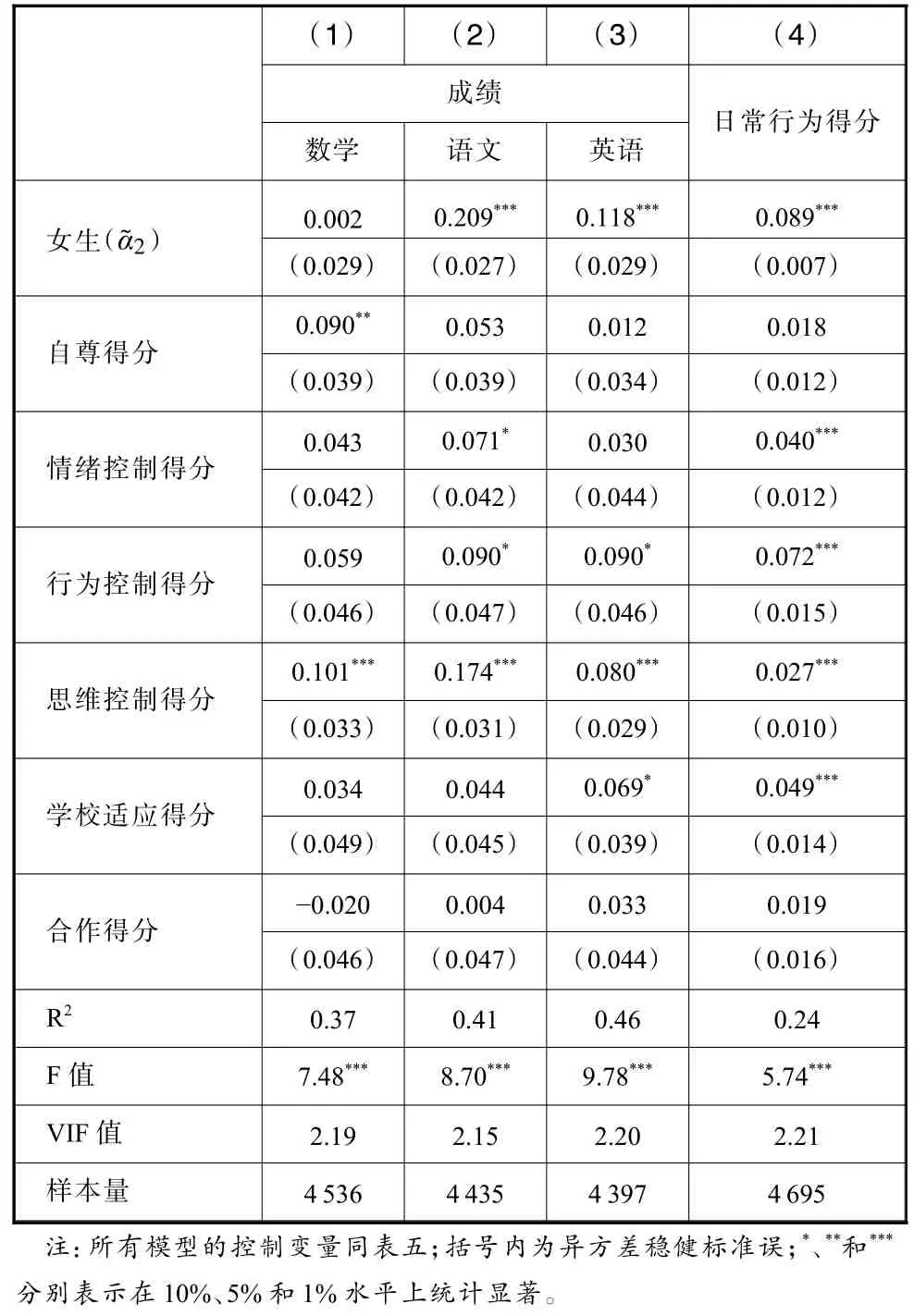

为考察非认知能力对学生表现性别差异的影响,本研究在式(1)的基础上增加了非认知能力得分,估计结果见表五。整体来看,非认知能力显著影响学生表现。从学科看,自尊和思维控制得分显著影响学生的数学成绩,自我控制的三个维度得分均对语文成绩产生显著影响,行为控制、思维控制和学校适应得分均显著影响学生的英语成绩。从非认知能力的不同维度看,自尊得分显著影响数学成绩;自我控制三个维度中,思维控制对各科成绩和日常行为有显著影响,而且对数学和语文成绩的影响明显高于其他维度,行为控制得分对英语成绩的影响与思维控制得分比较接近,但对日常行为得分的影响明显高于其他维度;学校适应得分对英语成绩和日常行为有显著影响;合作得分对学生表现的影响均不显著。

表五 非认知能力、学生表现与性别差异

究其原因,自尊得分可衡量学生对自我能力和价值的认可程度,也能间接反映学生对自身学习能力的自信程度。由于数学成绩与自身能力相关性高,故数学成绩显著受到自尊得分的影响。自我控制涉及学生在学习和生活中的情绪管理、思维管理和行为管理的程度,与学生学习持久性、注意力集中程度、特定情境下(如考试)情绪调节能力等密切相关,故自我控制能够显著影响学生的学业成绩。学校适应反映了学生对学校和班级的适应和喜爱程度,学生的学校适应性越强,越能遵守学校和班级纪律,降低不良行为的发生率,也越能将对学校和班级的喜爱转化为努力学习的主观能动性,从而获得更好的学业表现,因此能显著影响学生表现特别是日常行为得分。合作倾向于测量学生参与集体活动的表现,可能在小学阶段,合作行为更多发生在活动过程而非学习过程中,故本研究未发现合作显著影响学生学业表现。

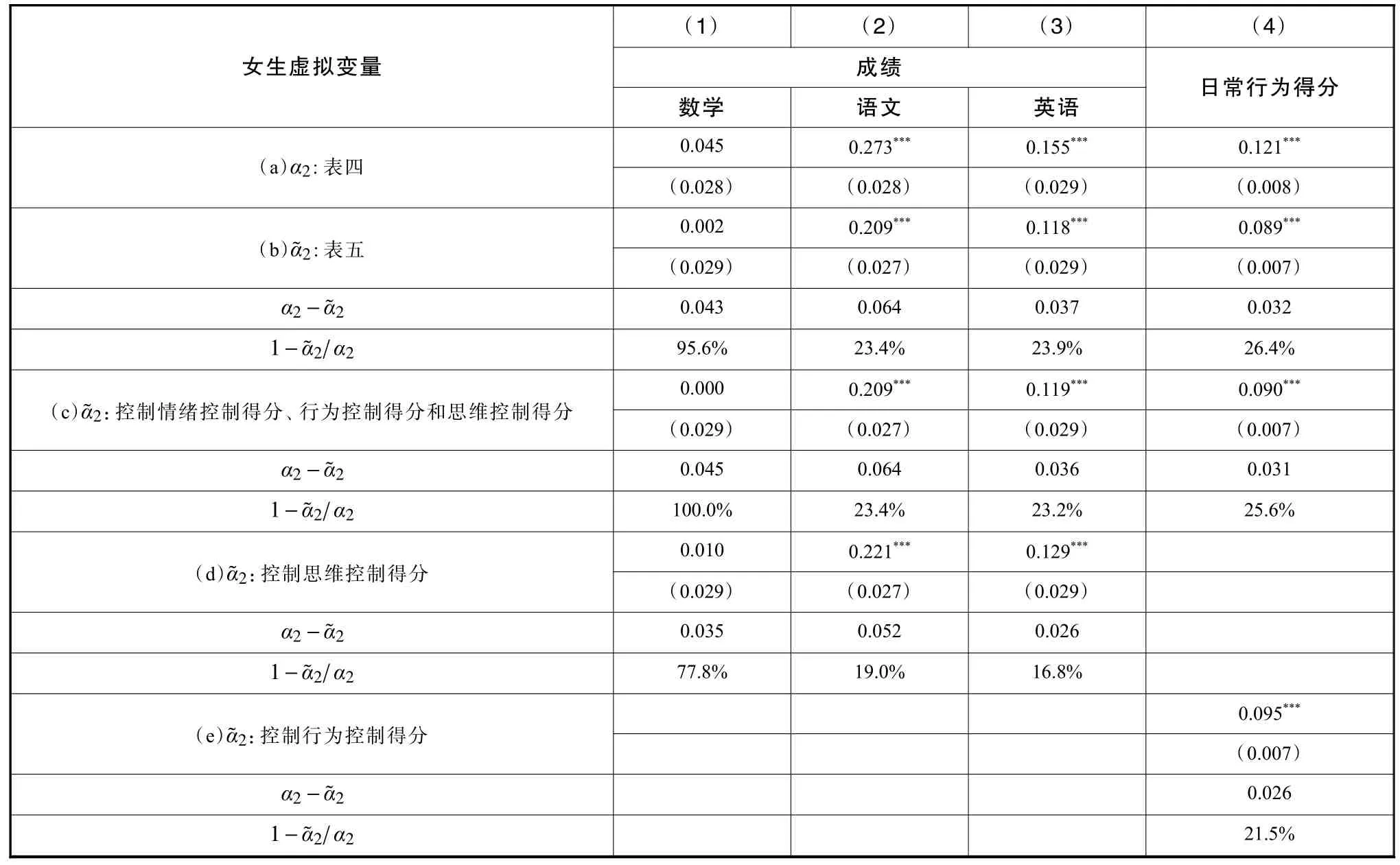

其次,在加入非认知能力得分前后,女生虚拟变量估计系数的变化见表六。可以看出,在加入非认知能力各维度得分后,数学成绩的性别差异依然不显著,但降低了0.043 个标准分,下降幅度达95.6%。语文成绩和英语成绩的性别差异虽然在1%水平上显著,但这种差异分别从0.273 和0.155个标准分下降至0.209 和0.118 个标准分,下降幅度分别为23.4%和23.9%。日常行为得分的性别差异也在加入非认知能力得分后下降了0.032 分,下降幅度达到26.4%。由于女生的非认知能力和学生表现均显著优于男生,且非认知能力能够显著提升学生表现,故模型中加入非认知能力得分后,女生虚拟变量的估计系数明显下降。由此可见,非认知能力在一定程度上解释了学生表现的性别差异。

最后,本研究考察了非认知能力的哪个维度对学生表现性别差异的解释程度高。表五显示,自我控制特别是思维控制和行为控制对学生表现的影响更显著,故本研究基于式(1)估计以下模型:一是加入自我控制的三个维度得分,二是仅加入思维控制得分,三是仅加入行为控制得分,估计结果见表六。从估计系数看,模型(c)中女生虚拟变量的估计系数和下降幅度几乎与模型(b)完全一致,模型(d)和模型(e)中女生虚拟变量的估计系数略大于模型(b),下降幅度略小于模型(b),但比较接近。由此可见,在非认知能力解释学生表现的性别差异时,自我控制起主要作用。其中,学业成绩的性别差异主要由思维控制解释,日常行为的性别差异主要由行为控制解释。如前文所述,这是因为思维控制与坚持、理智、认真、耐心等学习特质的关系更密切,而不良行为的发生率与学生对自我行为管理的态度与方式更相关。

(三)后进生学生表现的性别差异与非认知能力

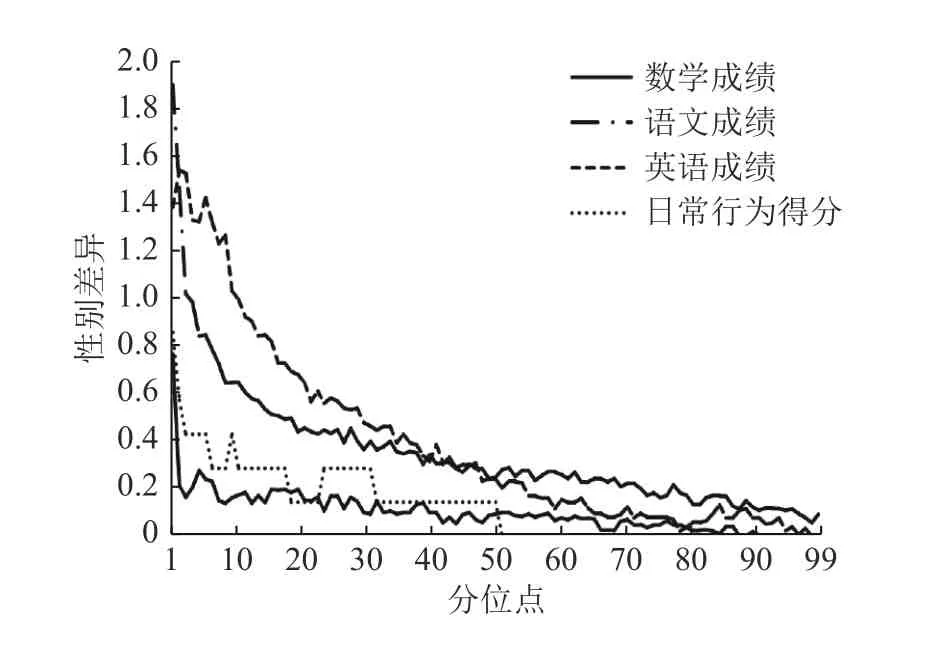

异在低分位点更大的研究结论基本一致。由此可见,女生的学业成绩分布存在明显的“地板砖效应”(floor effect),而非“天花板效应”(ceiling effect)。因此,本研究特别希望了解在控制前测成绩、个体特征、家庭背景特征和班级固定效应后,后进生表现的性别差异有多大,非认知能力能够在多大程度上解释这种差异。

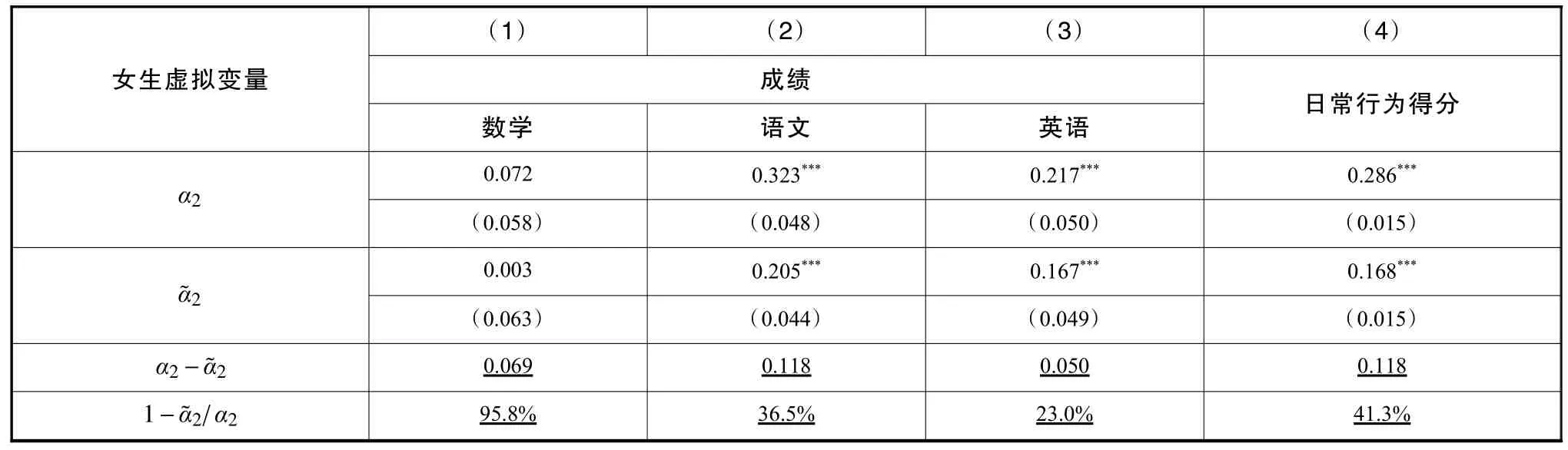

为实现上述研究目的,本研究采用分位数回归方法①(Koenker & Bassrtt, 1978)估计式(1),10 分位点的估计结果见表七。可以看出,后进生表现的性别差异远大于全体学生。后进生的数学、语文和英语成绩的性别差异分别为0.072、0.323 和0.217个标准分,日常行为得分的性别差异高达0.286 分。进一步加入非认知能力得分后,女生虚拟变量的估计系数出现了不同程度的下降,数学成绩的性别差异缩小了0.069 个标准分,下降幅度高达95.8%,语文和英语成绩性别差异的下降幅度分别为36.5%和23.0%,日常行为得分性别差异缩小了0.118 分,变化幅度达41.3%。相比于全体学生,后进生表现特别是日常行为得分的性别差异显著增大,非认知能力对后进生的语文成绩和日常行为得分性别差异的解释程度也显著提高。因此,缩小后进生表现的性别差异有赖于后进生中男生表现的改善,进一步依赖于这部分学生非认知能力的发展与提高。

表六 非认知能力对学生表现性别差异的影响

图1 不同分位点学业成绩的性别差异

四、结论与讨论

本研究基于对北京市城市功能拓展区40 所普通小学的调查数据,考察了学生表现的性别差异及其与学生非认知能力发展之间的关系,得到如下几点结论:首先,在控制前期成绩、个体特征变量、家庭背景特征和班级固定效应后,语言类学科的学业成绩和日常行为得分存在显著性别差异,但数学成绩不存在显著性别差异。其次,非认知能力特别是自我控制能够显著影响学生表现,其中思维控制对学业成绩的影响更大,行为控制对日常行为得分的影响更大。再次,非认知能力在一定程度上解释了学生表现的性别差异,在自尊、自我控制、学校适应和合作四个维度中,自我控制起主要作用。其中,学业成绩的性别差异主要由思维控制解释,日常行为得分的性别差异主要由行为控制解释。最后,后进生表现的性别差异远大于全体学生,非认知能力对后进生的语文成绩和日常行为得分性别差异的解释程度也更高。

本研究获得如下研究启示。首先,男生的表现落后于女生,非认知能力能够在一定程度上解释这一现象。由于生理差异,男生的心智成熟较晚,非认知能力发展自然也滞后于女生,因此教育工作者和家长应理性对待学生表现的这种性别差异,给予男生更多的成长空间(既包括学习空间,也包括心灵空间)。教师和家长应给予男孩“最少的指导、最大的耐性和最多的鼓励”,少一些抱怨、严苛和束缚,多一些理解、宽容和自由。其次,大部分国外研究表明男生在小学阶段已经建立数学成绩的优势,但阅读成绩明显落后于女生。然而,本研究发现男生语言类科目的学业成绩和数学成绩均落后于女生,尽管数学成绩的性别差异不显著。由此可见,男生的表现相比于女生依然落后。因此,鉴于自尊和学校适应等非认知能力对学生表现的显著影响,教育工作者应尽力保护男生的自尊心,帮助男生树立信心,让男生感受到自身存在的价值与意义,不要轻易通过比较男女生差异打击男生,更不应随意给男生贴标签。此外,尽管自我控制能力受大脑发育等生理因素的影响不易被干预,但教师和家长应尽量帮助男生形成良好的行为习惯,提高其自律和自理能力,以防生理发育劣势转化为学业成就劣势。最后,男生中后进生的表现与女生的差距更大,这种差异被非认知能力解释的程度也更高。因此,教师应更加关注后进男生非认知能力的塑造和提高,使其具备生活和学习所必需的各项能力,帮助其取得良好的学生表现。

表七 后进生非认知能力与学生表现的性别差异

[注释]

① 分位数回归能够在不受异方差和被解释变量分布偏斜困扰的同时,把解释变量对被解释变量的影响在后者的整个分布上显示出来。此外,分位数回归还可以观测到个体不可观测的异质性,这对于理解学生表现的性别差异至关重要。