低头行为的代际传递效应与青少年居家身体活动—一项交叉滞后分析

2022-06-18沈建国

沈建国,魏 强

(浙江工商大学 体育工作部,浙江 杭州 310018)

身体活动不足被世界卫生组织认定为全球第四大死亡危险因素[1],会制约儿童青少年骨骼发育、影响功能性健康[2],可能是视力下降的一个诱因[3]。近年来,国家大力提倡构建“家−社−校”青少年体育一体化网络,并在《国务院关于实施健康中国行动的意见》[4]中强调营造家庭体育氛围,引导孩子积极从事户外活动和体育锻炼。肆虐全球的新冠肺炎疫情改变了人们的生活方式和状态,疫情防控期间的居家身体活动成为此阶段保持青少年身心健康、调节情绪的主要途径。青少年居家身体活动(Home Physical Activity,HPA)是在居家情境下(非上学时期)个体因骨骼肌收缩导致机体能量消耗增加的活动,包括在家中、社区(户外)及周边等从事的体育健身、锻炼、步行、骑行、家务劳动等[5]。调查结果显示:受家庭环境、父母生活习惯等影响,居家情境下青少年往往呈现静态时间过多、屏前行为增加等低能耗身体活动特征[6],其身体活动量远低于在校期间[7−8]。父母是子女学习社会技能的启蒙教师,在某些生活习惯或行为方式上影响着青少年认知和行为的发展[9]。因此,探究父母相关因素与青少年居家身体活动的内在联系,有助于揭示青少年居家情境下的诸多潜在问题,亟待学校和家庭关注。

随着信息化网络和通信技术的发展,手机已成为人们生活的必需品,亦衍生出“低头行为”这一社会现象[10−12]。“低头行为”指只顾低头玩手机而冷落、忽视他人或事物的行为[13]。研究表明,低头行为频繁者(如父母)会对周围人际(子女)的认知和行为产生影响[11,13−15],该类人群倾向于将生活聚焦于手机使用,而对现实人际缺乏情感联结[16],这亦导致他人情绪和观点难以与其形成有效互动,在共处时较易被动呈现消极状态[14]。在家庭情境中,低头行为映射了父母对子女情感和行为的忽视、冷落[17],使青少年难以感知家庭亲密关系而呈现反社会行为或消极生活状态[18−19]。相较于日常积极活跃的父母,久坐和屏前行为频繁的父母,其子女往往报告出非活跃的体育行为模式[19]。学者[12,20]认为,父母的低头行为易使子女产生疏离感和孤独感,影响家庭信任感和归属感,从而在居家情境下各行其是,对日常生活(居家身体活动)产生负面影响。可见,由于社会环境引发的不适感会对主体的社会行为产生影响[21],父母低头行为可能对子女居家身体活动产生负面影响。

另外,学者[22]在研究青少年问题行为时发现,青少年的低头行为会严重危害其身心健康,降低睡眠质量,增加体质量,影响体育参与状态。众所周知,低头行为常伴随长时间的静态行为和频繁的屏前行为[23],低头行为频繁的青少年往往长期沉迷于网络社交、媒体资讯浏览、移动短视频观看等,而对现实生活淡漠、倦怠,其个体身体活动受到干扰[24]。实证研究证实,青少年的低头行为越频繁,体育参与动力越弱[23],越难获得愉悦感,运动行为也会越消极[25]。也有研究发现,低头行为频繁者往往忽略了与家人的信息沟通与情感联结[26],倾向于采用消极方式应对生活事件,甚至导致余暇锻炼的机会和资源被大量屏幕时间挤占[27]。可见,对于处于自我调适能力发展期的青少年而言,低头行为可能是其从事居家身体活动的羁绊。

近年来,学界[18,28−31]在探讨父母因素与子女生活状态的关系时发现,青少年的许多问题行为(炫耀性消费、吸烟、赌博、暴力行为等)与父母有关,即父母与子女在认知、行为等方面存在代际传递效应。代际传递指父母的观念和生活习惯等无需特定传授便可传递给后代的现象[32−33],为后代提供了独特的成长途径[14,17]。研究表明,低头行为频繁者往往存在忽视沟通、回避社交等人际交往问题[11],父母的低头行为不仅为子女提供了不良示范,还伴随情感上的冷落,易导致亲子沟通受阻,使子女产生孤独感而促成手机成瘾,成为“低头族”人群[18,34]。而且,父母的低头行为越频繁,越易被子女效仿并引发内化问题[22,35]。尽管教育部在《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》中敦促学校、家庭共同防止青少年沉迷网络[36],各地方学校亦提倡父母以身作则,对孩子实行监督[37],但是仍然有父母并未意识到自身对子女成长的榜样功效[38−39]。社会认知理论认为,人们可通过观察他人行为习得或矫正某行为[15]。那么,在居家情境下父母的低头行为会否导致子女形成低头行为,即低头行为是否存在代际传递效应,尚需在实证中获得解答。

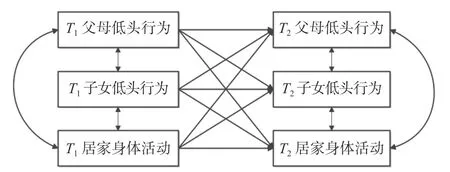

交叉滞后研究属于典型的准实验研究,相较于横断面研究,它更易于在自然情境下证实变量间的因果关联。假设父母、子女的低头行为与居家身体活动存在因果关系(图1),通过3 个月、2 个阶段的纵向追踪调查,运用交叉滞后分析:一方面,从方法上厘清父母低头行为如何通过代际传递影响青少年居家身体活动,揭示父母因素与青少年居家身体活动的内在联系;另一方面,从实证的角度揭示父母在子女社会化成长、健康生活方式塑造中的定位和功效,旨在为优化家庭教育模式、营造家庭体育氛围、发展家庭体育等提供有意义的启示与参考。

图1 交叉滞后效应的假设模型Figure 1 Hypothetical model of cross-lagged effect

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

遵循方便取样原则,以S 市为例,对2 所市区初中和2 所城镇初中进行为期3 个月、2 个阶段的追踪调查。首次测查(Test 1)在2020 年2 月25—27 日进行,共采集834 组问卷(834 份父母问卷和834 份青少年问卷),依据“填答起止时限不在240~480 s 内”“编码信息缺失”“反向题检验”“亲子关系非父子或母子关系”“任意强度居家身体活动的频率或时间数据缺失”等筛查原则,共剔除107 组无效问卷,并以“来自双亲家庭”“独生子女”为纳入标准,确定722 组有效问卷,有效回收率为86.57%。再次测查(Test 2)在2020 年5 月25—27 日进行,因被试外出、生病、未联系到等客观原因,共采集797 组问卷,采用与Test 1 相同的筛查原则和纳入标准,确定有效问卷648 组,有效回收率为81.30%。以全部完成2 次测查且编码信息可一一对应的616 组数据为最终分析样本。其中:青少年的年龄为(13.17±2.634)岁,男生297 人,女生319 人,六年级(预备班)106 人,七年级183 人,八年级180 人,九年级147 人;父母的年龄为(39.77±4.692)岁,初中及以下学历135 人,高中/大专学历195 人,大学/大专及以上学历286 人。

1.2 所用量表

1.2.1 低头行为量用Roberts 等[11]的低头行为量表(Phubbing Scale,PS),由父母和青少年分别作答。量表原为单维评估伴侣相处中的对方低头行为,共9 个题项,含1 个反向计分题。遵循前人经验并结合研究题意,设定情境并对主语进行修订[13],旨在从父母的角度探查子女低头行为,从子女的角度探查父母低头行为。在青少年问卷中,将“伴侣”改为“父母”,如“在家里,父母和我交谈时会时不时地瞥一眼他的手机”;在父母问卷中,将“伴侣”改为“孩子”,如“当孩子与我们在家中互动时,他会时不时玩手机”。各题项采用Likert 5 点法,从“从不这样(1)”到“总是如此(5)”计分,经反向题处理后,以总分表示父母(子女)对子女(父母)低头行为的评估水平。因该问卷为父母与子女互评,为便于理解,将父母填答的子女低头行为得分称为子女低头行为,子女填答的父母低头行为得分称为父母低头行为。2 类问卷2 次测量的信效度检验如下:

(1)2 次施测的父母低头行为量表K-S 参数检验皆达显著水平(P<0.001,df=616)。父母低头行为量表的探索性因子分析:Test 1 施测的累积贡献率为54.194%,KMO=0.901,Bartlett 球形检验达显著水平(Chi-Square=2 561.365,df=36,P<0.001);Test 2 施测的累积贡献率为66.132%,KMO=0.909,Bartlett 球形检验达显著水平(Chi-Square=4 107.541,df=36,P<0.001)。验证性因子分析:Test 1 中,χ2/df(27)=3.548,GFI=0.990,NFI=0.979,IFI=0.988,NNFI=0.951,CFI=0.988,SRMR(标准化残差均方根)=0.047 8,RMSEA(近似误差均方根)=0.062;Test 2 中,χ2/df(27)=4.266,GFI=0.951,NFI=0.981,IFI=0.986,NNFI=0.948,CFI=0.986,SRMR=0.049 3,RMSEA=0.069。Cronbach'sα分别为0.931(Test 1)和0.927(Test 2)。

(2)2 次施测的子女低头行为量表K-S 参数检验皆达显著水平(P<0.001,df=616)。子女低头行为量表的探索性因子分析:Test 1 施测的累积贡献率为54.194%,KMO=0.901,Bartlett 球形检验达显著水平(Chi-Square=2 561.365,df=36,P<0.001);Test 2 施测的累积贡献率为66.132%,KMO=0.909,Bartlett 球形检验达显著水平(Chi-Square=4 107.541,df=36,P<0.001)。验证性因子分析:Test 1 中,χ2/df(27)=3.548,GFI=0.945,NFI=0.958,IFI=0.965,NNFI=0.953,CFI=0.965,SRMR=0.029 4,RMSEA=0.067;Test 2 中,χ2/df(27)=3.833,GFI=0.909,NFI=0.950,IFI=0.955,NNFI=0.940,CFI=0.955,SRMR=0.033 0,RMSEA=0.071。Cronbach'sα分别为0.904(Test 1)和0.910(Test 2)。

通过Spearman 秩相关性分析可知,父母低头行为量表间隔14 d 的重测信度为0.824(P<0.01),子女低头行为量表的重测信度为0.781(P<0.01)。

1.2.2 国际身体活动量表-短用Craig 等[40]的国际身体活动量表-短版(International Physical Activity Questionnaire -Short Form,IPAQ-SF),由青少年作答。IPAQ-SF 共7 题,前6 题考查青少年居家期间不同强度身体活动的频率和时长,最后1 题评估青少年居家期间的久坐时间。结合研究题意,修订各提问题,如“在最近的居家7 d 内,您在家中有几天做了剧烈的身体活动(如提重物)”。在测算活动量时,对各强度居家身体活动进行赋值,其中,高强度居家身体活动MET=8.0,中等强度居家身体活动MET=4.0,步行MET=3.3。对数据进行清理、再编码、截断、活动量测算等,并以活动量得分作为青少年居家身体活动的评定指标[41]。测量得知,K-S 参数检验达显著水平(P<0.001,df=616);Spearman 秩相关性分析可知,间隔14 d 的重测稳定性系数为0.607(P<0.01)。

1.3 研究过程

2 次施测在征得青少年及其父母、班主任知情并同意的前提下进行,利用问卷星网络平台进行数据采集工作。Test 1 父母问卷在2020 年2 月25 日24:00—26 日12:00 限时开放,青少年问卷在2020 年2 月26 日12:00—27 日24:00 限时开放;Test 2 父母问卷在2020 年5 月25 日24:00—26 日12:00 限时开放,青少年问卷在2020 年5 月26 日12:00—27 日24:00限时开放。2 次施测保持程序、方法、要求等完全一致,要求被试填答完毕后点击“提交”。问卷首页除设有指导语外,还利用加重、加粗字体等方式明确告知父母或青少年本次调查的用途、问卷填答的自愿性、数据保存的方式和保密性,并告知被试可自愿随时终止或放弃问卷填答。2 次施测的填答起止时限皆为240~480 s。为保证父母问卷和青少年问卷一一对应,填答问卷中,除需获取被试学校、年龄、性别等一般人口统计学信息外,还需父母及其子女填写子女本人的学号后8 位和身份证号后6 位。

1.4 数据处理与分析

将数据录入Excel 2016,分别以学号后8 位、身份证号后6 位为检索参数,利用函数将2 次测查数据对应完毕后导入SPSS 26.0 分析软件。对有效数据进行反向题、相关潜变量计算等处理后,运用非参数检验、可靠性分析、探索性因子分析、验证性因子分析、重测信度检验等统计方法,考察数据的正态分布情况以及工具的信效度。数据标准处理后,采用描述性统计、Mann-Whitney U 检验等考察诸变量在青少年性别上的差异。运用控制性别的偏相关性分析,考察诸变量在2 次施测中的同步相关性和稳定相关性。利用AMOS 25.0 构建交叉滞后效应模型,采用极大似然法结合模型拟合指标考察模型的适配性,并通过诸变量交叉路径系数考察变量间异步相关性(因果关系)。遵循Eisma 等[42]的观点:若A(Test 1)对B(Test 2)的影响系数大于B(Test 1)对A(Test 2)的影响系数,则可推断变量A与B存在因果关系,且A是B的原因变量。

1.5 共同方法偏差检验

采用程序控制法考察施测中可能存的共同方法偏差:选择国内外一流高水平期刊登载,且被学者多次证实具有较高信效度的测量工具;问卷引导语着重强调匿名性、保密性等;低头行为量表中含有1 项反向题;施测方式为填写完毕即可点击“提交”完成问卷。

2 研究结果

2.1 父母低头行为、子女低头行为、居家身体活动的性别差异分析

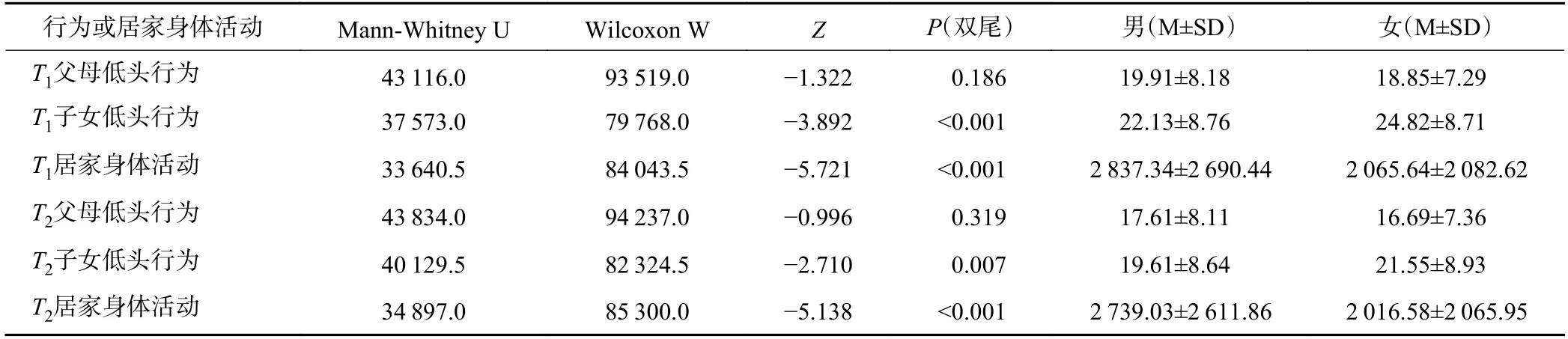

性别的Mann-Whitney U 检验结果(表1)显示:Test 1 和Test 2 父母低头行为在子女性别上的差异不显著,但Test 1 和Test 2 子女低头行为和居家身体活动皆具有跨3 个月稳定的性别差异(P<0.01)。均值比较发现,女生在Test 1 和Test 2 的低头行为得分皆高于男生,而居家身体活动得分皆低于男生。

表1 性别的Mann-Whitney U 检验结果Table 1 Results of Mann-Whitney U test of gender

2.2 低头行为的代际传递效应与青少年居家身体活动的交叉滞后分析

(1)对诸变量进行控制性别的偏相关分析(表2)。①稳定相关性检验:T1父母低头行为与T2父母低头行为(r=0.458)、T1子女低头行为与T2子女低头行为(r=0.592)、T1居家身体活动与T2居家身体活动(r=0.540)皆显著相关(P<0.001)。②同步相关性检验:T1施测中,T1父母低头行为、T1子女低头行为和T1居家身体活动两两显著相关(P<0.001);T2施测中,T2父母低头行为、T2子女低头行为和T2居家身体活动两两显著相关(P<0.001)。以上结果说明,父母低头行为、子女低头行为及居家身体活动满足跨3 个月的稳定相关性和同步相关性。

表2 各变量的偏相关性分析结果Table 2 Results of partial correlation analysis of each variable

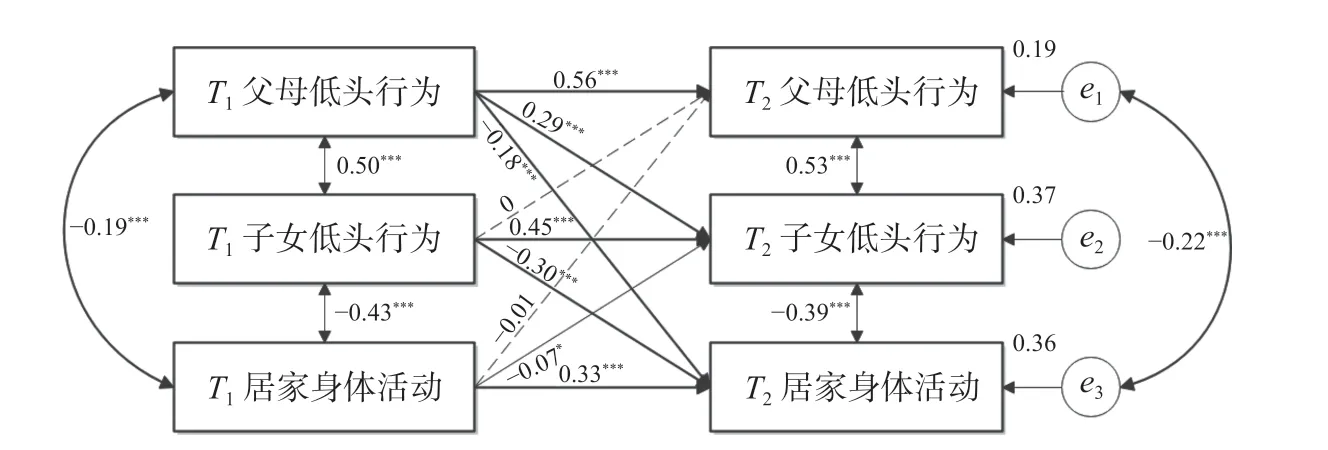

(2)利用AMOS 25.0 软件构建交叉滞后效应模型(图2)。设定Test 1 父母低头行为→Test 2 居家身体活动的路径系数为1,利用极大似然法考察模型拟合情况:χ2/df=3.702(P<0.001,n=1)。拟合优度指标:GFI=0.979,NFI=0.969,IFI=0.970,NNFI=0.942,CFI=0.969(P均>0.90)。RMSEA=0.053(P<0.08),90%CI[0.189,0.323],SRMR=0.045 3(P<0.05)。以上模型拟合指标说明,所构建的父母低头行为、子女低头行为及居家身体活动的交叉滞后效应模型具有可接受的简洁性和适配性。

图2 交叉滞后效应模型Figure 2 Cross-lagged effect model

(3)利用模型中的各交叉路径系数考察诸变量的异步相关性(图2):T1父母低头行为对T2子女低头行为(β=0.29)、T2居家身体活动(β=−0.18)的影响皆显著(P<0.001);T1子女低头行为对T2居家身体活动的影响显著(β=−0.30,P<0.001),但对T2父母低头行为的影响不显著(P>0.05);T1居家身体活动对T2父母低头行为的影响不显著(P>0.05),对T2子女低头行为的影响显著(β=−0.07,P<0.05)。遵循前人观点[42−43],结合以上分析结果可知:父母低头行为是子女低头行为和居家身体活动的原因,子女低头行为是其居家身体活动的原因,即低头行为在父母与子女间存在代际传递效应,且这种代际传递效应能对子女居家身体活动产生负面影响。从诸变量因果关系的时间序列看,父母低头行为既会直接影响子女居家身体活动,也会通过代际传递效应间接影响子女居家身体活动。

3 讨论

3.1 父母低头行为、子女低头行为及居家身体活动在青少年性别上的差异

性别的Mann-Whitney U 检验证实,不同性别青少年皆报告了相似水平的父母低头行为。究其原因,低头行为往往源于主体对以手机为媒介的网络资讯、购物、交友等资源的过度关注[10−11],受个体自身认知、情感和行为习惯支配而形成手机依赖现象[23]。因此,父母低头行为频繁与否可能与子女的性别并无关联,而与父母自身注意偏好和行为惯习有关。另外,受新冠肺炎疫情影响,在居家防控期间,父母处理日常工作、人际沟通、购物等往往依赖于以手机为媒介的各种工作软件、网购App 或社交软件(如微信、QQ)。因此,特殊时期相似的手机操作目的可能使父母在子女面前呈现一致性的低头行为。

Mann-Whitney U 检验还发现,青少年低头行为及其居家身体活动具有跨时间稳定的性别差异,相较于男生,女生低头行为更频繁且其居家身体活动水平更低,该结果与前人[17−18,22,44]部分观点一致。既有研究[44−45]表明,男生和女生对亲代依恋的不对等性导致人格特质的发展呈现性别差异。相较而言,女生更易形成关心的人格特质[18],对家人行为、情感具有高度敏感性,较易在家庭关系变化中产生焦虑、抑郁等内化情绪问题,亦倾向于移情至频繁使用手机来满足归属感和获得感[22,46−47],成为“低头族”群体并表现出非活跃生活状态[48]。人格特质理论认为,人格是本质的行为和心理系统,能够从内在制约或决定外在行为[49]。另外,从青少年的性格特征来看,男生的日常表现相对活泼好动,而女生相对文静,因此,在居家余暇时间里,男生倾向于动态的活动方式(如体育锻炼),女生则会选择静态的活动方式(专注于手机使用或从事一些低强度身体活动)[50]。综上所述,青少年低头行为及其居家身体活动的性别差异可能与男女不同的人格特质和性格特征有关。

3.2 低头行为的代际传递效应与青少年居家身体活动的因果关系

在证实父母低头行为、子女低头行为及居家身体活动存在跨3 个月稳定、同步相关性的基础上,利用交叉滞后分析证实三者存在因果关系。

(1)低头行为在父母与子女间存在代际传递效应,该结果与前人[13,17]部分观点一致。代际传递的机制模型和垂直模型认为,遗传基因、亲代教育和子代模仿是实现代际传递的主要途径,而亲代对子代的教育普遍存在一种不完全的利他心理机制,亲代会有意识或无意识地将自认合理的行为偏好和价值观念通过一种潜在的途径传递给子代[51−52]。由此,与吸烟、暴力等问题行为类似[30−31],低头行为同样存在亲缘性[53],父母日常所呈现的低头行为会成为子女认知系统中可观察到的代替性经验、可效仿的行为示范,促使子女在模仿中习得手机使用,并成为类似人群。情绪社会化模型认为,在情感、认知与行为的代际传递中,亲代生活模式会影响子代行为选择[54]。研究结果亦证实,父母频繁的低头行为会潜移默化地教习子女对手机的使用和依赖性,让子女自觉认为频繁使用手机是生活常态,从而引发子女的低头行为。简言之,低头行为存在代际传递效应,父母的低头行为越频繁,子女越易成为“低头族”人群,并产生频繁的低头行为。正如儿童认知发展理论所言:个体会通过长辈的示范来分化和强化认知,进而形成相似的行为模式[55]。模仿是孩子的天性,父母的生活习惯和生活方式往往会为子女提供可参照和遵循的依据,并指导子女的社会行为发展。因此,父母应身体力行、从自身做起,在居家情境中减少手机使用的频率和时长,为子女树立积极健康的行为榜样,以有效矫正青少年低头行为或避免其成为“低头族”。

(2)父母的低头行为能预测3 个月后子女的居家身体活动,该结果与前人[56]部分观点一致。环境知觉理论认为,在社会活动和人际互动中,人们观察和感知到的外界环境会成为行为决策的信息源,并指导行为实践[57]。父母的低头行为往往映射了父母在日常生活和居家活动中的非活跃状态,同时,还伴随着对子女的忽视、冷落和疏于监管,导致子女难以感知家庭关系的亲密联结,或自认为被家庭成员忽视和排斥[18,58],产生孤独感而影响日常活动的动力和热情。父母与青少年共处时频繁被手机吸引注意力,会促使青少年产生失落感和被排斥感,导致亲子沟通受阻而影响子女日常生活的活跃度和积极性。期望因素模型认为,行为的实现往往依赖于主体非特定与特定的情境知觉[59],即父母频繁的低头行为会降低亲子沟通频率、质量和家庭和谐度,引发子女一系列内化问题(焦虑、孤独易感性)和问题行为(情绪化、社会退缩、暴力行为)[60],父母低头行为越频繁,子女居家身体活动越消极。正如前人[22]所言,父母低头行为不仅影响父母在子女心中的形象,还会对子女的健康行为产生阻碍。父母在子女社会化成长中具有重要指导作用,建议父母在居家情境中减少低头行为,通过加强亲子互动来提升家庭亲密度,营造积极、和谐的家庭体育氛围,以有效改善青少年居家身体活动状况。

(3)青少年的低头行为能预测其3 个月后的居家身体活动,该结果与前人[23,61−62]部分观点一致。既有研究证实,高频、过度使用和依赖手机会严重影响青少年的身心健康,不仅会制约其社会适应性和人际交往能力的发展[63−64],还会引发一系列久坐、久卧、屏前时间增多、暴饮暴食等问题行为[65]。低头行为折射出个体对虚拟网络的依赖与沉迷,以及对现实生活的抵触与懈怠[12]。研究表明:在居家情境中,低头行为频繁的青少年会将兴趣、注意力和愉悦需求等倾注于手机,导致其漠视周围环境并自觉、主动放弃现实中的人际沟通和实践活动[23];初中阶段青少年对虚拟网络世界所带来的新鲜、刺激充满好奇心,不成熟的自我控制能力易使其对手机产生高度依赖而主导思维和言行,影响正常生活[66]。因此,在居家期间,青少年低头行为越频繁,居家身体活动量越低。基于此,建议在居家情境中控制青少年使用手机的频率和时长,以提高其身体活动水平。

(4)从诸变量因果联系的时间序列看,父母的低头行为能通过代际传递效应间接影响子女居家身体活动。累积生态风险理论认为,现实中的不舒适状态或不适体验会诱使青少年转向虚拟网络世界寻求安慰、愉悦感和满足感[67],从而对现实生活呈现排斥、拒绝状态[68]。从这一理论层面看,父母频繁的低头行为导致家庭氛围趋于单调、沉闷,也使子女感知到被忽视和被冷落,这些不适体验可能导致子女移情于手机,并在网络环境中获得安慰和满足感,成为“低头族”而对现实生活缺乏兴趣和活力。正如前人[69]所言,网络/手机成瘾行为可能是个体逃避现实的一种形式。基本心理需求理论认为,满足关系需求是个体社会行为发展的前提[70],若关系需求得不到满足,则会使人产生受控行为(低头行为),并表现出不当行为(非活跃的居家身体活动)[71]。总之,父母低头行为越严重,越易诱使子女成为“低头族”,产生频繁的低头行为,导致其居家身体活动趋于懈怠、惫懒、消极、非活跃。基于此,建议父母从自身做起,合理控制手机使用时间和频率、加强亲子沟通与互动,以避免子女产生过多的低头行为,并有效提升其居家身体活动水平。

4 结论

相较于男生,女生的低头行为更频繁,具有相对较低的居家身体活动水平;父母与子女之间存在低头行为的代际传递效应,并且该代际传递效应会对青少年的居家身体活动产生负面影响。

作者贡献声明:

沈建国:提出论文主题,撰写论文;

魏 强:设计论文框架,核实数据,修改论文。