短期饥饿对鲫鱼消化系统的影响

2022-06-18何灵杰安慧敏钟霞芳李文慧

何灵杰,安慧敏,钟霞芳,李文慧,李 洁

(甘肃农业大学 动物科学技术学院,甘肃 兰州 730070)

鲫鱼(Carassius auratus),是我国最常见的淡水鱼类之一,自然生活在除青藏高原以外的各大水系。鲫鱼食性广、适应性和抗病力强、繁殖性能高、生长快、对水温要求不高,是我国最重要的淡水养殖鱼类[1]。

由于天然饵料缺乏,饲喂管理以及活鱼转运等多种原因,短期饥饿在渔业生产中会经常出现,而饥饿不可避免地会对鱼类的生长、发育甚至生存产生相应影响。有研究表明,鱼类在食物缺乏时,消化系统最先受到影响,组织结构发生一定的代偿性改变以适应环境,它们通过调节体内消化酶等的活性,利用体内储存的能量来维持生命活动[2-3]。鱼类的血液相关生理生化指标是研究其营养生理最直接的指标,也是了解饥饿胁迫后鱼类健康状态、生理和营养水平等的重要参数[4-5]。通过开展鲫鱼的短期饥饿胁迫试验,并从消化系统结构、血气指标以及消化酶活性等方面进行探讨,旨在为鲫鱼的饥饿生理积累资料,并为阐明人工养殖及运输等过程中的停食应激对鲫鱼造成的影响提供依据。

1 材料与方法

1.1 鱼类暂养及分组处理

试验用鲫鱼2020年9月购于兰州市安宁区桃海市场,初始体重为191±20.2 g。购回后的鲫鱼在甘肃农业大学水产校内实训基地养殖车间内暂养一周后开始正式试验。暂养期间水温保持在20±2 ℃,充气保证正常溶解氧供应。试验用鱼随机分为2组,一组为正常投喂组,于每天8:00和16:00分别投喂1次,投喂量按照鱼类体重和摄食情况控制在2%~3%;另一组为饥饿应激组,不投喂。在试验0 d、5 d和10 d分别采集鲫鱼肠道、血液和肝胰脏样品,开展组织学、血气指标和消化酶测定。

1.2 仪器

紫外可见分光光度计、酶标仪、数码显微镜、分析天平、pH计、组织切片机、脱水机、摊片机、烘片机、血气仪等。

1.3 样品的制备及测定

1.3.1 石蜡组织切片制作 按照常规石蜡组织切片制作步骤进行:固定-水洗-脱水-透明-浸蜡与包埋-切片-展片-烤片-染色-封片-显微镜观察与测量统计。

1.3.2 血气指标测定样品的制备及测定 分别在饥饿应激0 d、5 d、10 d时,每组取4尾鱼,MS-222麻醉后,抗凝注射器尾静脉采血2 ml,立即用血气分析仪测定各项血气生理指标。

1.3.3 酶活测定样品的制备及测定 将麻醉采血后的鲫鱼置于冰盘上快速解剖,取其消化道及肝胰脏,剔除肠系膜及多余脂肪组织,装入冻存管,放入液氮中,之后保存于-80 ℃冰箱。测定酶活前,将样品研磨称重,加入对应体积的生理盐水制备匀浆后,在4 ℃、2 500 r/min条件下离心10 min,取上清液置于4 ℃下保存,24 h内测定完毕。采用南京建成生物工程研究所的试剂盒测定肠道α-淀粉酶和肝胰脏脂肪酶活性。

2 结果与分析

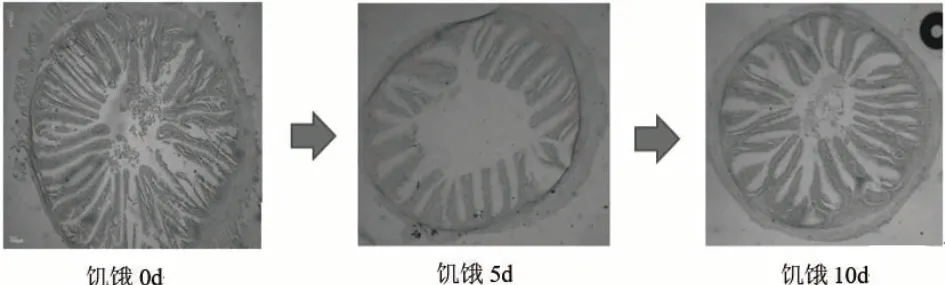

2.1 短期饥饿对鲫鱼肠道组织学的影响

不同饥饿应激时间的鲫鱼肠道组织切片结果见图1。由图1可知,在饥饿处理5 d时,鲫鱼肠道绒毛高度曲线呈上升趋势且上升幅度较大,隐窝深度曲线无明显变化,肌层厚度曲线呈上升趋势;饥饿处理10 d时,鲫鱼肠道绒毛高度下降,但幅度较小,隐窝深度和肌层厚度有所增加。饥饿处理后,鲫鱼肠道壁变薄,中肠管腔变窄,分泌物减少;中肠肠壁皱褶变得少而浅,微绒毛数量减少。

图1 不同饥饿处理时间的鲫鱼肠道组织切片

2.2 短期饥饿对鲫鱼肌肉pH及血气相关指标的影响

不同饥饿应激时间的鲫鱼肌肉pH及血气相关指标的测定结果见图2。由图2可知,试验处理时间内并未对鲫鱼肌肉的pH产生显著影响,但随着饥饿应激时间的延长,血液的pH出现显著升高现象;饥饿应激造成鲫鱼血液中的总氧气和分压下降,并且饥饿10 d总氧气含量出现显著下降(P<0.05);饥饿还造成鲫鱼血液二氧化碳含量和分压、细胞外液碱剩余均出现上升趋势;血液中钠离子和钙离子随着饥饿时间的延长出现显著下降趋势(P<0.05)。在饥饿时间内,鲫鱼血液中葡萄糖含量出现先下降后上升的趋势。红细胞压积和血红蛋白含量并未随着饥饿时间的延长发生显著变化。

图2 短期饥饿对鲫鱼肌肉pH及血气指标的影响

2.3 短期饥饿对鲫鱼肠道α-淀粉酶和肝胰脏脂肪酶活力的影响

由图3可知,饥饿10 d后鲫鱼肠道内α-淀粉酶的活力呈显著升高(P<0.05)趋势,而在试验期间肝胰脏脂肪酶的活力未出现显著变化。

图3 短期饥饿对鲫鱼肠道α-淀粉酶和肝胰脏脂肪酶活力的影响

3 讨论与结论

3.1 短期饥饿对鲫鱼肠道组织学的影响

消化道是食物消化和吸收的重要场所,消化道形态会受到饥饿等食物供应的影响。研究表明,饥饿对于幼鱼阶段消化道形态等的影响最大[6-7]。本研究发现,鲫鱼饥饿后其肠的横切面积缩小,皱襞变得少而浅,肠表面破损,指状突起萎缩和黏结分泌物减少,肠上皮细胞的微绒毛稀疏、断裂。这些现象可能是由于鲫鱼在饥饿过程中没有食物供给,通过扩大肠绒毛面积来满足自身营养需要,从而维持正常的生命活动。

3.2 短期饥饿对鲫鱼血气指标的影响

鱼类是变温动物,再加上体型及内部器官结构等特点,使其基础代谢很低,对饥饿的忍耐程度较强。有研究表明,鱼类在饥饿应激时,会通过降低代谢水平来达到减少能量消耗的目的,从而更好地延续生命[4]。当鱼类处于饥饿应激状态时,因为无法再从食物中获得碳水化合物,血糖浓度就会维持在一个相对稳定的水平。当鱼类重新获得食物时,这种动态的平衡会被打破,在新的能量供应基础上形成新的动态平衡,这就是鱼类机体对应激源的适应性响应[8]。这和本试验中发现的血糖并未表现出随着饥饿时间的延长而发生较大变化相一致。此外,本试验发现饥饿应激造成鲫鱼血液中的总氧气和分压下降,二氧化碳含量和分压、细胞外液碱剩余均出现上升趋势,以及血液中钠离子和钙离子随着饥饿时间的延长出现显著下降趋势。

3.3 饥饿胁迫对鲫鱼消化酶活性的影响

鱼类等水产动物常常会因为不同的生长阶段、食物的分布不均以及不同季节的变化等而面临饥饿应激。它们通过调控代谢水平、能量分配和能源物质的消耗而适应这种应激环境。消化酶的活性变化调整是鱼类等水产动物为了适应饥饿等应激的常用机制[7]。钱云霞等[9]研究发现饥饿使养殖鲈鱼体内各部位的蛋白酶活性均出现明显下降。吕小康[10]在大黄鱼的研究中发现,饥饿会导致大黄鱼幼鱼消化器官内的脂肪酶、淀粉酶和蛋白酶的含量产生较大变化,尤其是脂肪酶和蛋白酶活性变化较大,淀粉酶活性小于其他两种酶类。本研究发现饥饿初期α-淀粉酶活性变化不大,在饥饿5~10 d时酶活性呈显著上升趋势,短期的饥饿应激可能促使鱼体通过调节肠道α-淀粉酶等活性,来达到代偿性利用体内的贮存物质,从而维持生命体征基本稳定的目的。脂肪酶能将鱼类机体内的脂肪分解为小分子的脂肪酸和甘油,在能量供应中具有重要作用,但这种能量供应一般迟于糖原分解和糖异生作用。本试验中鲫鱼在整个试验期脂肪酶活性未出现显著变化,可能与饥饿应激的总时间较短有关。