图文式临床护理路径对川崎病患儿退热时间及照护者健康教育知晓率的影响

2022-06-18高美晴丁娟王丽娟王惠萍

高美晴,丁娟,王丽娟,王惠萍

(1.郑州大学第一附属医院a.护理部;b.质量控制处,河南 郑州 450000;2.郑州大学附属儿童医院/河南省儿童医院 心血管内科,河南 郑州 450000)

川崎病是一种急性系统性血管炎综合征,多发生于5岁以下儿童,患儿多表现为发热、眼球结膜充血、皮疹等[1-2]。川崎病所导致的冠状动脉损害是儿童获得性心脏病常见病因,严重威胁患儿的生命健康。传统的临床护理路径具有局限性,已不能满足川崎病患儿的康复需求,表现在临床护理缺乏创新,缺少健康宣教的全面性,往往将疾病教育内容一次性灌输给患儿家长,导致家属的知晓率较低,接受信息不全面。与此同时,因受教育程度的影响,部分患儿家属对相对生僻的医学知识了解不够,在短时间内对健康教育信息整合能力有限,最终理解和接受的内容不多。传统的临床护理路径多实施常规的健康宣教,即患儿入院当天,由管床护士负责进行入院宣教,对照护者健康教育知晓率有一定的影响,但效果不佳[3-4]。因此,探讨提高此类患儿的照护者健康教育知晓率及退热时间的护理方案有重要意义[5-6]。图文式临床护理路径可将护理指导工作贯穿入院至出院后全过程,是一种安全的、全新的医疗护理服务模式。为了进一步分析图文式临床护理路径对川崎病患儿退热时间及照护者健康教育知晓率的影响,本研究选取84例患儿及其照护者,探讨图文式临床护理路径对川崎病患儿退热时间及照护者健康教育知晓率的影响,报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料选取2019年8月至2020年8月郑州大学第一附属医院收治的84例川崎病患儿及其照护者,采用随机数字表法将患儿随机分为试验组(n=42)与常规组(n=42)。试验组男30例,女12例,年龄6个月~5岁,平均(2.52±0.41)岁;常规组男29例,女13例,年龄7个月~4岁,平均(2.50±0.40)岁。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),可以进行对比分析。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 选取标准(1)纳入标准:患儿符合《美国心脏病学会川崎病诊断指南》[7]的川崎病诊断标准;年龄6个月~5岁;患儿照护者或监护人对本研究知情同意并签署知情同意书。(2)排除标准:合并先天性心脏病或其他先天性疾病;合并恶性肿瘤;脑膜炎或神经系统发育畸形;智力低下、广泛性发育障碍及癫痫;合并精神疾病;合并呼吸系统疾病或感染性疾病。

1.3 护理方法

1.3.1 常规组 采用常规护理模式。根据川崎病患儿常规护理方案对患儿进行住院时日常服药指导、病情监护。行入院宣教,包括住院须知、安全管理以及留置针使用和注意事项等。出院后定期对患儿照护者进行电话回访,指导其进行家庭护理,嘱照护者进行复诊,主动和患儿家长交流,加强心理疏导。护理1个月。

1.3.2 试验组 在常规组基础上采用图文式临床护理路径[8]。由护理人员在川崎病患儿入院时评估其照护者认知程度及心理状态,在护理教育路径的基础上,根据患儿的情况有的放矢地选择相应的图文,程序性地开展全程性阶段性的健康教育。护理人员携带图文式CNP手册,在宣教中结合图文深入浅出地对入院患者及照护者进行川崎病相关知识的讲解,给家长提出改善病情的措施:包括日常用药,关注患儿病情等,直观生动地与照护者进行互动式的交流与指导。在宣教中把握好不同时期宣教的侧重点,当班护士每天根据路径上的指标及患儿照护者健康教育的实际情况进行评估、教育、评价。患儿出院时进行出院事项指导,出院后对患儿进行每月2次的电话回访,内容包括患儿近期病情变化、患儿家庭用药、家庭护理、康复训练情况。根据照护者健康教育提醒其定期进行下一步治疗,并定期进行复诊。护理1个月。

1.4 观察指标(1)退热时间。记录患儿护理后的退热时间。(2)健康教育知晓率。从疾病认知、健康知识掌握、相关技能掌握、遵医行为4个方面评估照护者健康教育知晓率,每个方面25分,总分100分,分数越高则知晓率越高。(3)护理满意度[9]。出院1个月后利用自制护理工作满意度调查问卷调查照护者对护理工作的满意度,问卷满分100分,不满意为70分以下,满意为70~90分,非常满意为90分以上。将满意及非常满意计入总满意。

1.5 统计学方法采用SPSS 20.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,行t检验,计数资料以例数和百分数(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

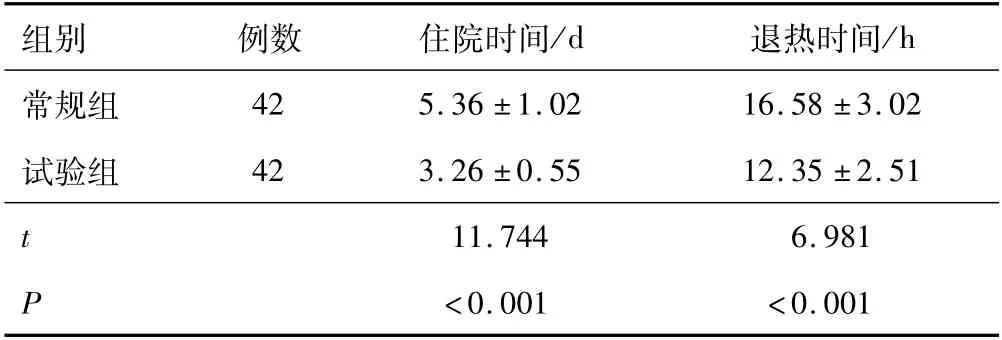

2.1 退热时间两组患儿退热时间、住院时间差异有统计学意义,试验组退热时间、住院时间短于常规组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿护理后退热时间比较(±s)

表1 两组患儿护理后退热时间比较(±s)

组别 例数 住院时间/d 退热时间/h常规组42 5.36±1.02 16.58±3.02试验组 42 3.26±0.55 12.35±2.51 t 11.744 6.981 P <0.001 <0.001

2.2 照护者健康教育知晓率两组护理前照护者健康教育知晓率比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患儿护理后照护者健康教育知晓率均升高,试验组高于常规组(P<0.05)。见表2。

表2 两组护理前后照护者健康教育知晓率比较(±s,%)

表2 两组护理前后照护者健康教育知晓率比较(±s,%)

注:与同组护理前对比,a P<0.05。

照护者健康教育知晓率组别 例数护理前 护理后常规组 42 71.51±6.63 87.21±3.22 a试验组 42 70.52±6.52 95.68±3.54a t 0.690 11.471 P 0.492 <0.001

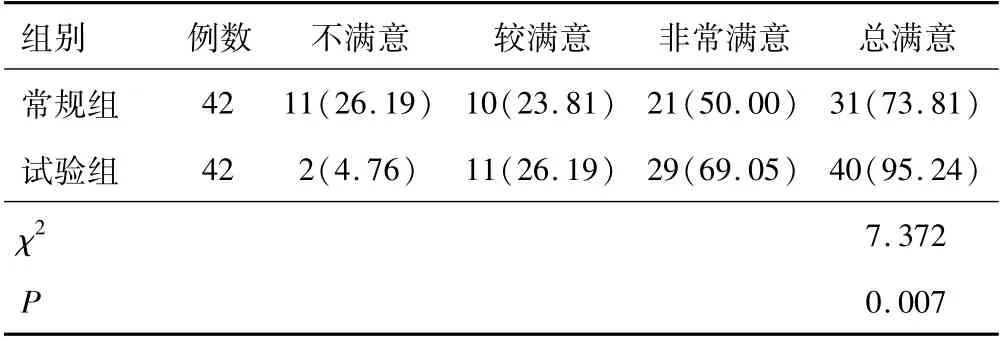

2.3 护理满意度两组总满意度比较差异有统计学意义,试验组总满意度高于常规组(P<0.05)。见表3。

表3 两组护理满意度比较[n(%)]

3 讨论

川崎病是一种急性系统性血管炎综合征,是以全身血管炎变为主要病理特征的急性发热性出疹性小儿疾病。日本川崎首先报道,其发病率逐年增高,临床多表现为发热、皮疹等[10-12]。冠状动脉损伤为川崎病的主要并发症之一,也是儿童获得性心脏病的主要原因[13-14]。川崎病病因及发病机制目前尚不明确,可能会导致系统、器官损害,其中以冠状动脉损害最为常见,严重可引发冠状动脉瘤,导致心肌缺血梗死,严重威胁患者的生命健康[15-16]。临床中治疗川崎病多采用静脉输注用人丙种球蛋白进行治疗,但仍有8%左右的川崎病患者病情反复,出现并发症[17-18]。因此,需要找到有效的护理方法,减少并发症的发生。传统的川崎病健康宣教方法单一,患儿家属对健康知识容易遗忘,达不到临床护理宣教的目的。此外,传统的健康教育缺乏统一的流程,通常由责任护士理解并宣讲健康教育的内容,往往很多临床护理人员缺乏健康教育意识,导致川崎病患儿施教健康知识的结果存在差异。图文式临床护理路径是一种将文字护理到图表字画的多样化护理方案,可以使患儿从入院至出院后都能得到生理及心理多方面的护理关怀,相关研究表明图文式临床护理路径对患儿的退热时间、并发症的发生情况等有明显良性作用[19]。

本研究结果显示,试验组退热时间、住院时间短于常规组,提示图文式临床护理路径对缩短川崎病患儿退热时间有效。采用图文式临床护理路径对患儿进行专业护理及心理疏导可以提高患儿的主动性,将被动护理转变为主动护理,加强患儿及其照护者与护理人员的沟通,增加患儿兴趣,帮助患儿照护者加深对疾病的了解程度,缩短川崎病患儿退热时间。图文式临床护理路径通过指导照护者在患儿出院后定期复查,同时定期电话随访,有助于缩短退热时间。本研究结果还显示,两组患儿护理后照护者健康教育知晓率均升高,试验组高于常规组,提示图文式临床护理路径有利于提高川崎病患儿照护者健康教育知晓率。图文式临床护理路径对患儿照护者的心理进行护理,使其对患儿的术前、术中及出院后的心理疏导工作更有效。图文式临床护理路径一目了然,可使护理人员有预见性、计划性地工作,从而提高了家属学习的主动性和理论知识,通过护患合作、鼓励家属对知识重难点、问题及情景模拟病例进行探讨,可以增强护患合作,有效锻炼并提高护患沟通能力,通过健康教育,形成健康教育连续性、系统性及全面性的健康宣教,通过反复的健康教育,有利于加深及巩固家长知识,极大地提高了护理宣教的工作效率,提高患儿照护者健康教育知晓率。此外,两组总满意度比较差异有统计学意义,试验组总满意度高于常规组,提示图文式临床护理路径有利于提高川崎病患儿照护者满意度。通过图表、文字、文章等对患儿进行术前健康宣教及心理疏导,制定个性化恢复期食谱、运动康复方案,对产生焦虑、抑郁心理的患儿及时进行心理疏导,出院后对患儿进行定期电话回访,对患儿及照护者进行专业心理疏导,可以有效提高患儿及照护者康复护理能力,提高其照护者健康教育知晓率,缩短退热时间,减少负性情绪的产生,提高其对护理工作的满意度。此外,图文式临床护理路径通过护士与家属相互讨论、学习与交流川崎病管理内容的重难点、病例的相关问题,通过情景模拟将护士对临床病例的知识框架真实、生动地表达出来,使其身临其境地完成川崎病患儿护理工作,可使护士将理论知识与临床结合,提高护理满意度。本研究结果与既往其他相关研究[20]结论相似,图文式临床护理路径的应用对患儿的退热时间及照护者健康教育知晓率都有良性影响,有利于患儿恢复。

综上所述,在川崎病患儿中应用图文式临床护理路径,有利于缩短患儿退热时间,进一步改善其照护者健康教育知晓率,提高患儿及照护者对护理工作的满意度,具有一定的推广价值。