大杯蕈白色变异菌株形态特征及生物学特性研究

2022-06-17陈雪凤潘庆流吴圣进刘增亮张雯龙韦贤平

陈雪凤 潘庆流 吴圣进 刘增亮 张雯龙 石 鹏 韦贤平

(1广西农业科学院微生物研究所,广西南宁 530007;2河池市宜州区农业科学研究所,广西河池 547000)

大杯蕈又名大杯伞、猪肚菇、大杯香菇、大斗菇等[1−5],是近年来推广栽培的一种珍稀食用菌,营养丰富,蛋白质含量与香菇、金针菇相当,菌盖中氨基酸含量为干物质的16.5%以上,其中必需氨基酸占氨基酸总量的45%,亮氨酸和异亮氨酸也高于常见食用菌[5]。大杯蕈不仅营养丰富,味道鲜美,而且耐储运,因此深受广大菇农和消费者的喜爱。大杯蕈属于中高温型食用菌,适宜广西夏秋季栽培上市,其对于调节市场、解决生产淡季食用菌鲜品供应具有重要意义。

目前,栽培的大杯蕈品种的颜色一般为褐色、棕黄色或黄白色[1,5−7],如由陈克华等[7]选育的“莆蕈1号”、陈成杰等[8]选育的大杯伞SX330,但未有白色的大杯蕈品种报道。笔者研究的大杯蕈白色变异菌株是由广西壮族自治区农业科学院微生物研究所分子辅助育种团队在栽培的大杯蕈(灰褐色)中发现并进行组织分离和保存的。为了进一步鉴别大杯蕈菌株与大杯蕈白色变异菌株的异同及了解大杯蕈白色变异菌株的生长条件,笔者比较了大杯蕈菌株和大杯蕈白色变异菌株形态特征,分析大杯蕈白色变异菌株的部分营养成分,并研究菌丝生长适宜条件,以期为今后大杯蕈白色变异菌株的栽培管理及后续的开发利用提供可靠的数据支撑。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试菌株为大杯蕈菌株(引自广西大学),大杯蕈白色变异菌株(由广西农业科学院微生物研究所发现并组织分离获得),经鉴定同为Pleurotusgigan⁃teus,两菌株菌种均由广西农业科学院微生物研究所提供和保存。

PDA综合培养基:马铃薯200 g,葡萄糖20 g,硫酸镁3 g,磷酸二氢钾2 g,琼脂20 g,水1 000 mL。

栽培料配方:棉籽壳20%,桑枝屑30%,杂木屑29%,麸皮20%,石灰1%。

1.2 试验方法

1.2.1 两菌株子实体性状

常规方法制备出菇料袋(聚丙烯塑料袋规格为15 cm×30 cm×0.005 cm)。料袋接种后置室温25~30℃,空气相对湿度为60%的培养室内培养菌丝。培养40~45 d,当袋口附近有少量菇蕾时,搬运至出菇大棚内覆土出菇。出菇环境条件为棚温25~30℃,空气相对湿度80%~85%。出菇后,观察比较两菌株子实体形态及颜色变化。采收第1潮菇,每个菌株抽取成熟度一致的30朵鲜菇,测定子实体菌盖、菌柄直径等。

1.2.2 两菌株子实体营养成分分析

采收两菌株第1潮八成熟的子实体,分别剪取菌柄菌盖,经45~50℃烘干,各设3个重复。烘干样品送南宁益谱检测技术有限公司检测样品中粗纤维、粗蛋白、氨基酸、纤维素、半纤维素含量。参考检测方法:粗纤维测定采用GB/T 5009.10—2003,粗蛋白测定采用GB 5009.5—2016,氨基酸测定采用GB/T 5009.124—2016,纤维素、半纤维素采用van soest法。

1.2.3 大杯蕈白色变异菌株菌丝生长条件试验

1.2.3.1 菌丝生长适宜碳源试验

试验设6个碳源处理。以PDA综合培养基为对照,其他处理分别用等质量的蔗糖、果糖、乳糖、麦芽糖、可溶性淀粉代替PDA综合培养基中的葡萄糖,配制成含不同碳源的培养基。将活化15 d的大杯蕈白色变异菌株菌丝片(直径6 mm)接入含不同碳源培养基的平板中央,每个处理重复3次。接种后的平板置30℃恒温培养箱,培养9~10 d后,观察菌落生长情况,测量菌落半径,并计算菌丝平均生长速度。

1.2.3.2 菌丝生长适宜氮源试验

试验设7个氮源处理。在PDA综合培养基中分别加入酵母膏、牛肉膏、蛋白胨、硝酸铵、硫酸铵、尿素、麸皮各3 g,配置成含不同氮源培养基,每个处理重复3次。接种、培养条件、测定方法同1.2.3.1。

1.2.3.3 菌丝生长适宜温度测定

试验设8个温度梯度(15℃、18℃、21℃、24℃、27℃、30℃、33℃、36℃),培养基为PDA综合培养基,每个处理设3次重复。接种、培养条件、测定方法同1.2.3.1。

1.2.3.4 菌丝生长适宜pH试验

试验设8个pH梯度(4、5、6、7、8、9、10、11)。PDA综合培养基灭菌后,用1 mol/L HCl溶液与1 mol/L的NaOH溶液调节培养基的pH,配制成不同pH的培养基。每个处理重复3次。接种、培养条件、测定方法同1.2.3.1。

1.4 测定及统计分析

1.4.1 子实体性状的测定方法

子实体厚度:测量菌盖中心厚度;子实体菌盖大小:“十”字法测定菌盖直径;菌柄直径:在菌柄中部测定;菌柄长度:测菌褶与菌柄交界处至菌柄基部的距离;子实体菌盖菌柄颜色:从菌盖顶部与盖边缘的中间部位随机选取5个点用色差仪测定L值,L值的大小表示颜色的深浅程度,L值越大说明子实体颜色越浅;分别称量菌盖、菌柄,计算盖柄质量比。所有数据取平均值。

1.4.2 菌丝生长速度的测定方法

当接种菌块萌发有丝状菌丝并开始吃料时,第1次划线,当菌丝生长至第9天时,进行第2次划线。测量各个处理两次划线的菌落半径。菌丝平均生长速度(mm/d)=(第2次划线菌落半径−第1次划线菌落半径)/菌丝生长天数。

1.4.3 数据分析

采用DPS7.0软件处理数据,Tukey法分析差异显著性。

2 结果与分析

2.1 两菌株子实体形态比较

由表1、图1可见,大杯蕈白色变异菌株与大杯蕈子实体形态特征差异较大,特别是颜色和菌盖形状。大杯蕈白色变异菌株的子实体形态特征是菌盖白色或灰白色,盖半球形或伞帽形,后期表面不光滑,粗糙,有肉质瘤状凸起,菌盖肉质肥厚;菌柄灰白色或白色,菌柄短、粗壮;菌褶随柄下延,不等长,分叉。

图1 大杯蕈与大杯蕈白色变异菌株子实体及菌柄对比(第1幅照片左为白色变异菌株,其他三幅照片均右为白色变异菌株)

表1 大杯蕈白色变异菌株与大杯蕈子实体形态特征比较

2.2 两菌株的营养成分分析

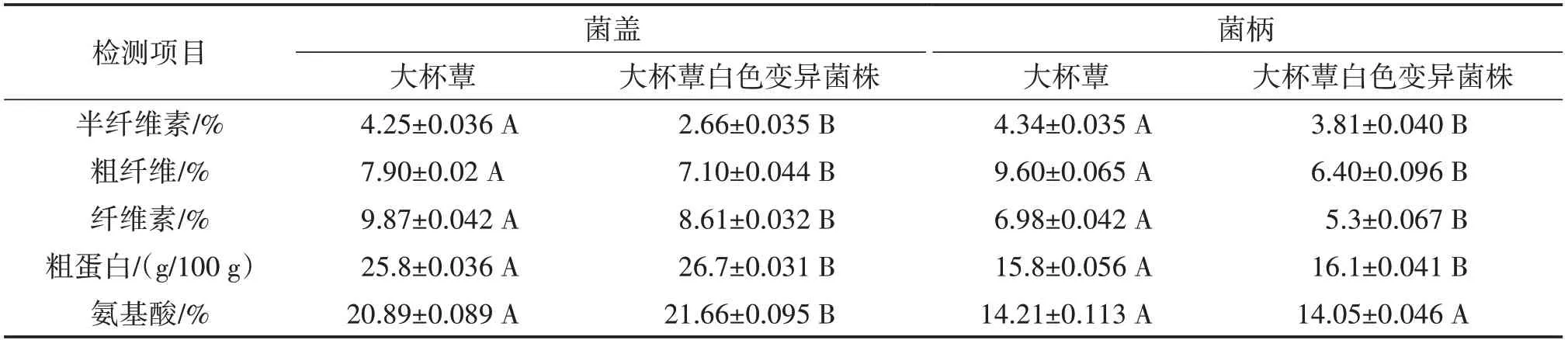

由表2可知,大杯蕈白色变异菌株的菌盖、菌柄的半纤维素、粗纤维、纤维素的含量均比大杯蕈低,且差异极显著,说明大杯蕈白色变异菌株的子实体肉质更细嫩,口感更好。大杯蕈白色变异菌株的粗蛋白高于大杯蕈,差异极显著。大杯蕈白色变异菌株的菌盖氨基酸含量明显比大杯蕈的高,差异极显著,菌柄的氨基酸含量略低于大杯蕈,但差异不显著。

表2 大杯蕈白色变异菌株与大杯蕈营养成分比较

2.3 大杯蕈白色变异菌株菌丝生长适宜碳源

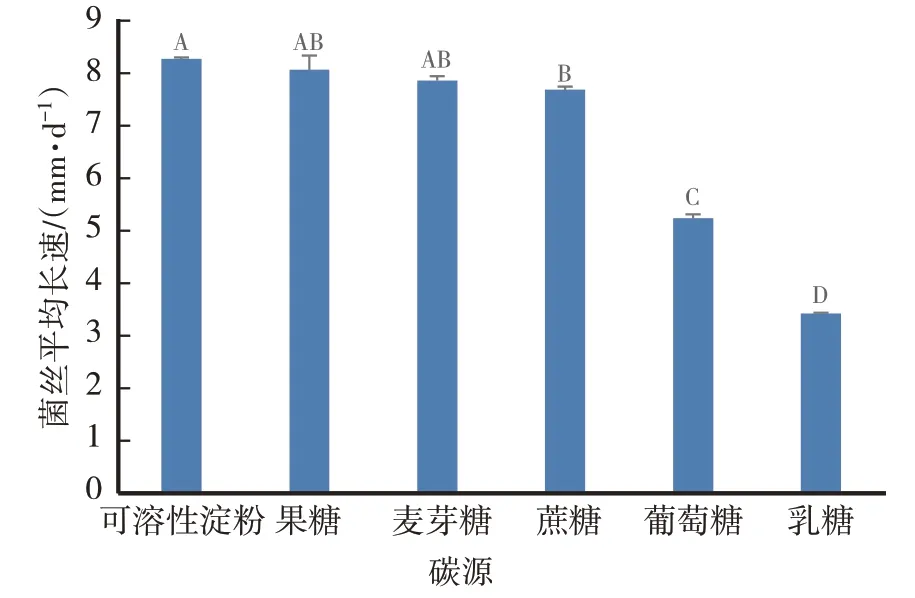

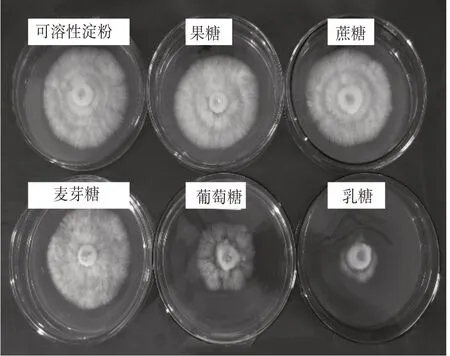

由图2、图3可见,在含有供试碳源培养基上,大杯蕈白色变异菌株菌丝均能生长,其中含果糖、麦芽糖、可溶性淀粉、蔗糖培养基上,菌丝洁白浓密,生长旺盛;含葡萄糖、乳糖培养基上,菌丝生长较弱。Tukey法多重比较分析结果表明,培养基碳源为可溶性淀粉、果糖、蔗糖、麦芽糖,与培养基碳源为葡糖糖、乳糖,菌丝平均生长速度差异极显著。由此可见,大杯蕈白色变异菌株菌丝生长适宜碳源是可溶性淀粉、果糖、蔗糖、麦芽糖。

图2 大杯蕈白色变异菌株在供试碳源培养基中菌丝生长速度

图3 供试碳源培养基上大杯蕈白色变异菌株菌落(培养9 d)

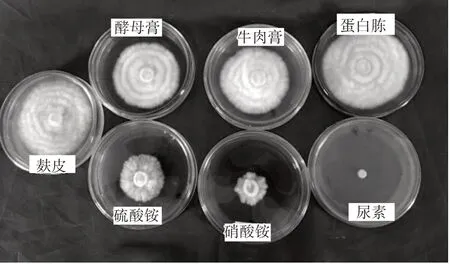

2.4 大杯蕈白色变异菌株菌丝生长适宜氮源

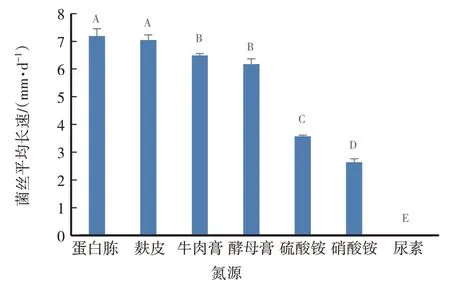

由图4、图5可见,除尿素外,在含其他供试氮源培养基上,大杯蕈白色变异菌株菌丝均能生长。含蛋白胨、麸皮、酵母膏、牛肉膏培养基上,菌丝洁白致密、生长旺盛;含硝酸铵、硫酸铵培养基上,菌丝稀疏、生长较弱。Tukey法多重比较分析结果表明,含蛋白胨、麸皮培养基上,菌丝平均生长速度与其他氮源差异极显著。由此可见,大杯蕈白色变异菌株菌丝生长最适宜氮源为蛋白胨、麸皮。

图4 大杯蕈白色变异菌株在供试氮源培养基中菌丝生长速度

图5 供试氮源培养基上大杯蕈白色变异菌株菌落(培养9 d)

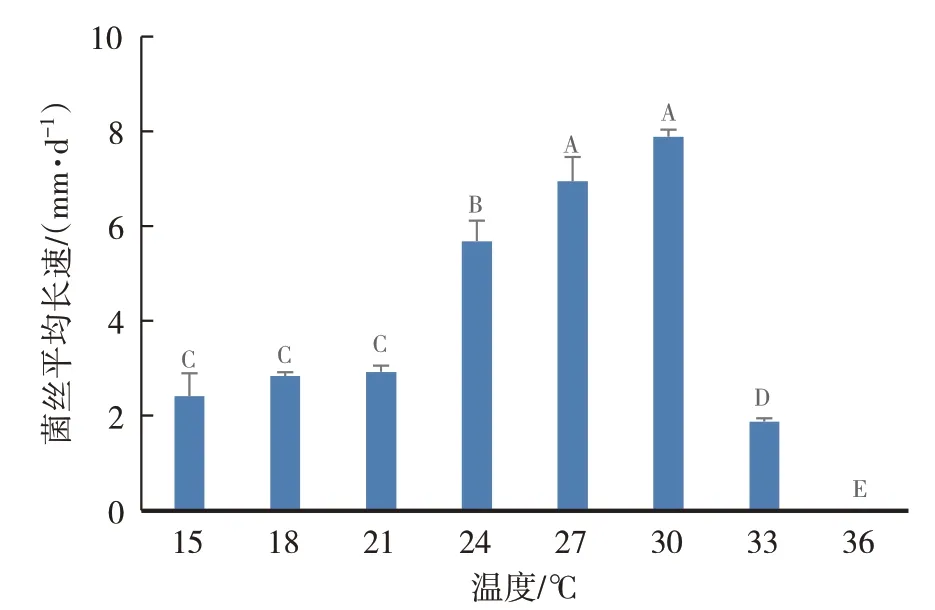

2.5 大杯蕈白色变异菌株菌丝生长适宜温度

由图6、图7可知,培养温度在15~30℃,大杯蕈白色变异菌株菌丝均能生长。培养温度15℃、18℃、21℃菌丝平均长速较慢,24℃、27℃、30℃菌丝生长浓密且生长快,33℃、36℃菌丝难生长甚至不生长。Tukey法多重比较分析结果表明,培养温度为27℃、30℃时,菌丝平均长速与其他温度处理差异极显著。由此可见,大杯蕈变异菌株菌丝生长最适宜温度为27~30℃。

图6 不同培养温度下大杯蕈白色变异菌株菌丝生长速度

图7 不同培养温度下大杯蕈白色变异菌株菌落(培养9 d)

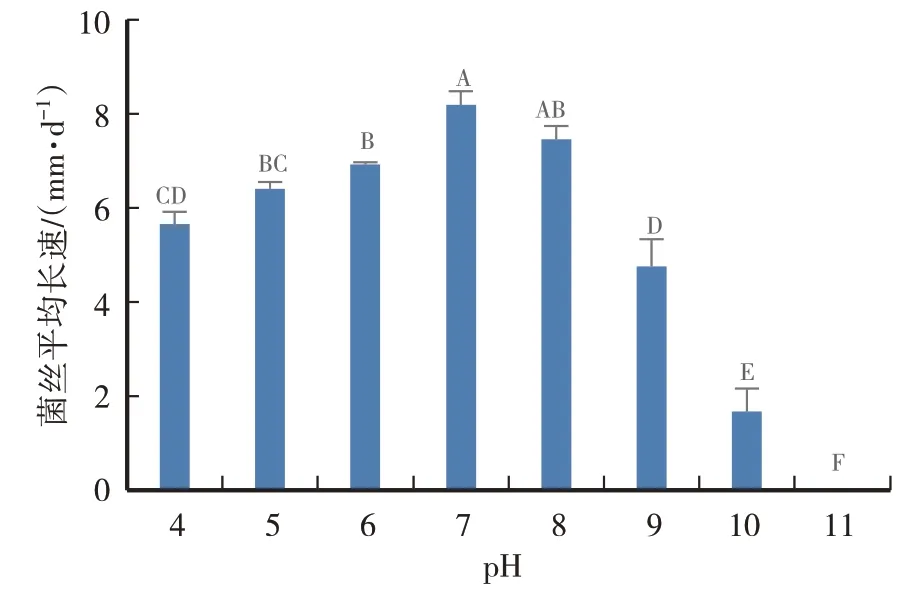

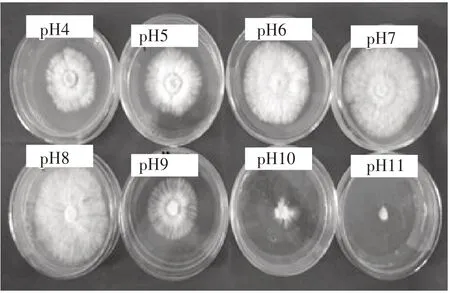

2.6 大杯蕈白色变异菌株菌丝生长适宜p H

由图8、图9可知,当培养基pH为4~10时,大杯蕈白色变异株菌丝均能生长;培养基的pH为6、7、8时菌丝浓密、生长快;pH为4、5、9时,菌丝生长较弱且慢;pH为10、11时,菌丝能萌发但难生长。培养基pH为7时菌丝平均生长速度与pH8差异不显著,但与其他处理差异极显著。由此可见,最适合大杯蕈白色变异株菌丝生长的培养基pH为7。

图8 不同p H培养基上大杯蕈白色变异菌株菌丝生长速度

图9 不同p H培养基上大杯蕈白色变异菌株菌落(培养9 d)

3 小结

试验结果表明,大杯蕈白色变异菌株菌丝生长适宜碳源为可溶性淀粉、果糖、蔗糖、麦芽糖;最适宜生长氮源是蛋白胨、麸皮,其次牛肉膏、酵母膏;菌丝生长适宜温度是24~30℃,最适宜生长温度为27~30℃;培养基适宜p H为6~8,最适pH为7。

大杯蕈白色变异菌株与原大杯蕈菌株在子实体形态和营养成分上有较大的差异,具有一定的特异性。

目前,栽培的大杯蕈品种常见的只有褐色或棕黄色,且子实体菌柄表层木质化程度高,纤维多,可食用性差,只能丢弃,大大降低了商品产量;同时大杯蕈菌盖呈伞状或杯状或漏斗状,杯状子实体菌盖边缘薄且脆、易碎。大杯蕈白色变异菌株正好弥补了传统大杯蕈品种的缺陷,并丰富了大杯蕈种质资源,有利于促进大杯蕈新品种的选育和开发。