花红锈病的发生规律和5 种杀菌剂的药效试验

2022-06-16王雪晗卢晓虹季宇超王美琴

王雪晗,卢晓虹,季宇超,王美琴

(山西农业大学 植物保护学院,山西 太谷 030801)

花红(Malus asiatica)果树是一种多年生的蔷薇科(Rosaceae)苹果属(Malus)植物[1],小乔木,具有耐寒、耐干旱等特性,其是由野生海棠长期演变而来的。近年来,随着我国花红果树种植面积迅速增长,花红锈病的发生范围也在不断扩大[2],严重影响到花红果树的经济产量。据报道,引起果树锈病的锈菌有2 种,一是山田胶锈菌,也叫苹果东方胶锈菌(Gymnosporangium yamadaiMiyabe),可以侵染苹果、花红等苹果属植物[3];二种是梨胶锈菌(Gymnosporangium haraeanumSyd.),可以侵染梨、山楂、木瓜等。果树锈病的防治主要有农业防治、化学防治以及生物防治。其中,常用的农业防治有加强果园栽培管理、有条件的地区铲除转主寄主;培育抗病性强的砧木和品种是防治果树锈病的根本途径[4-5]。化学药剂进行防治植物病害具有高效性,应用最为普遍,常用的化学药剂有25%腈菌唑乳油、25%嘧菌酯乳油、5%烯唑醇微乳剂、250 g/L丙环唑乳油、10%苯醚甲环唑水分散粒剂、80%代森锰锌可湿性粉剂、80%甲基硫菌灵可湿性粉剂等[6-15],具有较好的防治效果,在生产实践中,应选择杀菌机理不同的杀菌剂交替轮换使用,避免和延缓抗药性的产生,提高防治效果。对于果树锈病的生物防治研究比较少,大多都是药剂防治,黄云等[16]就梨锈病的重寄生菌对果树锈病的防病机制进行了探究,但生物防治尚未运用到生产实践中。目前,对于果树锈病的药效试验,大多集中在梨、苹果、海棠等果树锈病的药效试验中,而对于花红锈病的化学防治尚未见报道。

为了寻找防治花红锈病的高效药剂,本试验研究了花红锈病的发生规律,以及筛选了5 种杀菌剂对花红锈病进行防治试验,旨在为生产上防治花红锈病提供一定的科学依据和理论基础,并且有助于提高花红果的产量和品质,为农民带来良好的经济效益,对生产实践具有重大意义。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验设在山西省晋中市太谷县山西农业大学校园(东经112.75°,北纬37.68°),壤土,花红果树的树龄5 a,树间距3 m×3 m。锈病近几年都有发生且较严重。

1.2 试验材料

1.2.1 供试材料 供试花红果树来自于山西农业大学校园,桧柏树(为花红锈病转主寄生的树木)来自于山西农业大学校园。

1.2.2 花红锈病的发生规律研究的供试试剂 FAA固定液(甲醛-酒精-冰乙酸混合固定液)、纯叔丁醇、叔丁醇Ⅰ液(叔丁醇35 mL+95%酒精50 mL+蒸馏水15 mL)、叔丁醇Ⅱ液(叔丁醇55 mL+95%酒精40 mL+蒸馏水5 mL)、叔丁醇Ⅲ(叔丁醇75 mL+95% 酒精25 mL)、石蜡渗透液、二甲苯、各浓度的酒精、番红和固绿染液、封固剂(中性树胶)、切片石蜡(熔点为56~58 ℃)等。

1.2.3 花红锈病药效试验的供试药剂 30%肟菌脂·戊唑醇乳油(安徽丰乐农化有限责任公司)、250 g/L 丙环唑乳油(先正达苏州作物保护有限公司)、10%苯醚甲环唑水分散粒剂(瑞士先正达作物保护有限公司)、80%代森锰锌可湿性粉剂(利民农化股份有限公司)、80%甲基硫菌灵可湿性粉剂(陕西汤普森生物科技有限公司)。

1.3 试验方法

1.3.1 花红锈病病原菌的显微观察 主要采用形态观察法(桧柏树上的冬孢子角)和石蜡切片法(花红锈病的叶子)[17]进行。

1.3.2 花红锈病的发生规律 2019—2021 年对山西农业大学校园内花红锈病的发病过程进行观察并记录;2020 年4 月起对山西农业校园内的花红果树的东西南北中各方位随机选择10 个叶片,共计50 个叶片,观察锈病发生情况。

1.3.3 杀菌剂对花红锈病的药效试验 试验共设6 个处理,即30%肟菌脂·戊唑醇乳油稀释2 000 倍用药量0.75 L/hm2、250 g/L丙环唑乳油稀释3 000倍用药量0.50 L/hm2、10%苯醚甲环唑水分散粒剂稀释2 000 倍用药量0.60 kg/hm2、80%代森锰锌可湿性粉剂稀释1 000 倍用药量1.50 kg/hm2、80%甲基硫菌灵可湿性粉剂稀释800 倍用药量1.87 kg/hm2和清水空白对照。每个处理4 个小区,每个小区2 棵花红果树,采取完全随机区组设计,试验共48 棵花红果树。

根据果树锈病病害发生规律[18],于花红锈病未见病叶时开始喷药,据对花红果树的观察,分别于2020 年5 月12 日、5 月20 日、5 月28 日施药3 次。各小区统一采用背负式电动喷雾器进行喷药,喷药时应注意均匀周到,喷布叶片正反面和新梢。

1.4 调查项目及方法

在末次喷药后第7、14、21天共调查3次。参考韩露等[19]相关的调查方法调查防治效果。每小区2 株花红果树均进行调查,每株分东、南、西、北、中5 个方向各调查20 片叶片,每次调查200 个叶片。根据韩露等[19]叶片分级方法记录各级病叶数,分级标准为:0 级,叶片上无病斑;1 级,叶片上有1~2 个病斑;2 级,叶片上有3~4 个病斑;3 级,叶片上有5~6 个以病斑;4 级,叶片上有7 个以上病斑。参照《农药田间药效试验准则》计算药效。

1.5 数据分析

采用SPSS 17.0 软件邓肯氏新复极差法(DMRT)分析各处理间差异显著性(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 花红锈病病原菌形态特征分析

花红锈病病原菌为山田胶锈菌又称苹果东方胶锈菌(Gymnosporangium yamadai)[3]。

2.1.1 冬孢子角的形态特征 每年的2 月中下旬在桧柏树枝条上形成树皮色的冬孢子角,大小不等,小的多为当年生,长椭圆形,3~7 mm,类似于绿豆大小,严重时多个孢子角串生在一个小枝条上(图1-A);大的多为二三年生,近似于球状,大小10~20 mm,遇到雨水后,冬孢子角形态发生变化,慢慢长出黄色至黄褐色的不规则物质(图1-B~E),胶化的程度与降雨持续的时间和大小有关,胶化物呈舌状,长5~8 mm,布满整个冬孢子角表面,呈现“柏树开花”的景象(图1-F),雨后天气放晴胶化物逐渐由橙黄色变成黄褐色(图1-E),多次胶化后胶化物形状不规则,合并成一个大的胶状块,冬孢子角破裂(图1-G)。冬孢子角在一个生长季节中可以多次胶化后逐渐失去活性(图1-H),变黑死亡,附着在枯枝条上(图1-I)。

图1 冬孢子角的不同形态特征Fig.1 Different morphological characteristics of teliospore horns

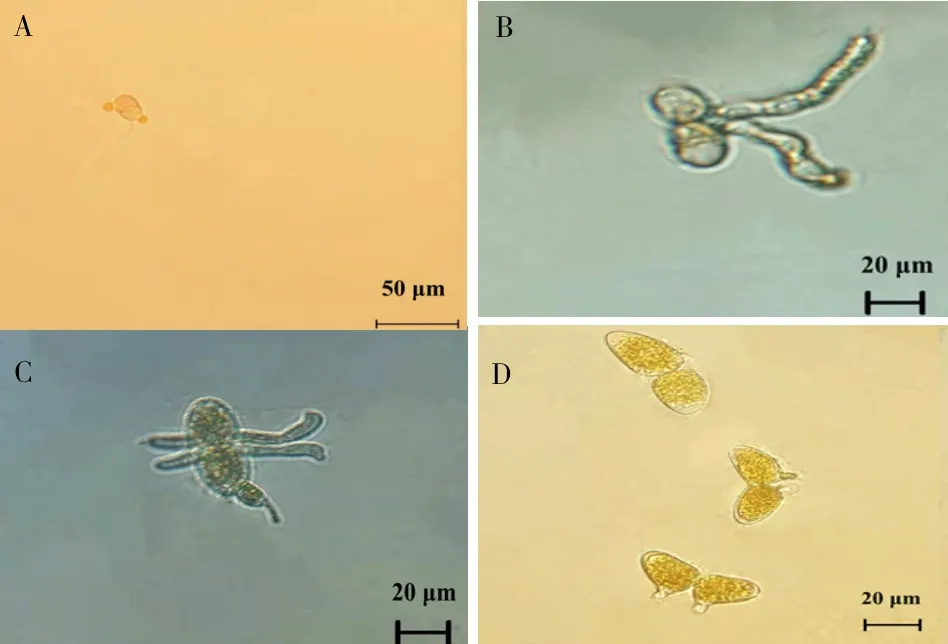

2.1.2 冬孢子以及担孢子的形态特征 冬孢子双胞,呈椭圆形,淡黄褐色,末端具有透明的梗,大小为25.0~50.0 μm×20.0~22.0 μm。冬孢子双胞,每个细胞在分隔处均有2 个芽孔,冬孢子萌发产生芽管,后产生担孢子。冬孢子在萌发过程会表现出各种不同形态,担孢子卵圆形,大小13.0~16.0 μm×7.5~9.0 μm(图2)。镜检发现,长时间离开桧柏树的冬孢子角吸水后,不能萌发而失去活性。

图2 冬孢子和担孢子的形态特征Fig.2 Morphological characteristics of teliospores and basidiospores

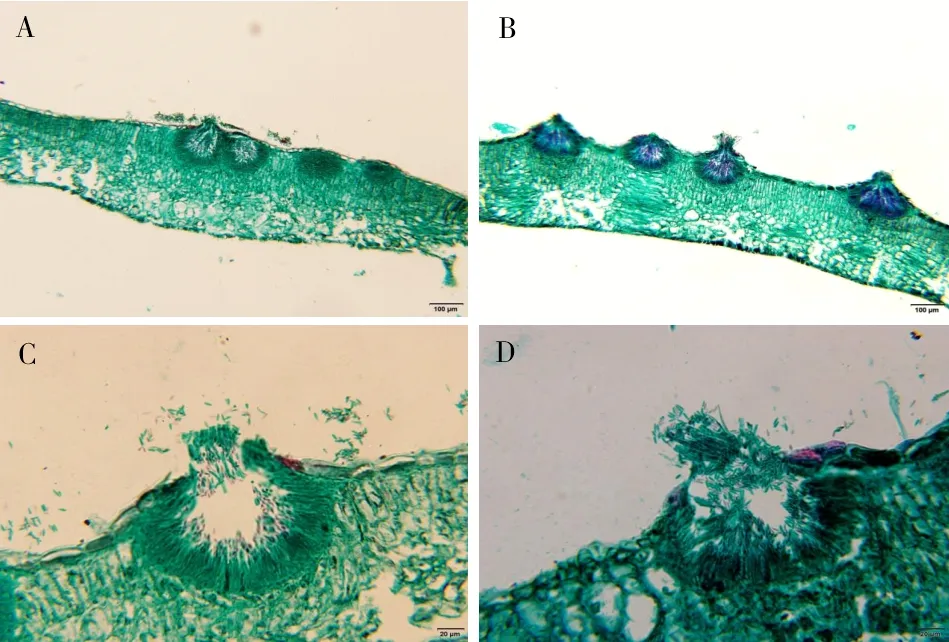

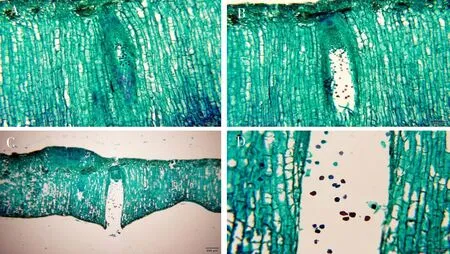

2.1.3 性子器及性孢子的形态特征 制作石蜡切片观察结果如图3 所示,同一病斑上的性孢子器发育程度不同(图3-A、B),大小为80~200 μm×50~120 μm。有正在形成的近似于圆球形,孔口开裂不明显;成熟的性子器呈扁烧瓶状,孔口开裂明显,释放性孢子。性孢子单胞,纺锤形,大小为6.7 μm×3.0 μm 左右(图3-C、D)。

图3 性子器及性孢子形态特征Fig.3 Morphological characteristics of pycnium and pycniospore

2.1.4 锈子器及锈孢子形态 制作石蜡切片观察结果表明,叶片病斑在锈子器阶段时的组织厚度与性子器阶段的厚度对比明显。锈子器的大小为700~900 μm×200~240 μm,刚形成的锈子器(图4-A)呈梭形,逐渐形成锈子腔(图4-B);成熟的锈子器孔口开裂(图4-C),释放锈孢子,锈孢子单胞,圆形或近圆形(图4-D),大小为20~25 μm×14~24 μm。

图4 锈子器及锈孢子形态特征Fig.4 Morphological characteristics of aecium and aeciospore

2.2 花红锈病的发生规律

春季2 月中下旬在桧柏树上形成形态各异的冬孢子角,5 月初在花红果树叶片的正面出现淡黄色褪绿斑点(图5-A),大约3~5 d 后在病斑中央出现黄色黏液,即性子器,在空气潮湿的时候较为明显,用体视镜观察到性子器黄色小粒点,每个叶片病斑有30 个左右(图5-B、C);后期干燥逐渐变成黑色小粒点(图5-D),病斑凹陷,病组织增厚(图5-E),在6 月中下旬叶片背面出现褐色“长毛状物”(图5-F),即病菌的锈子器。危害严重时,病斑布满整个叶片(图6),后期病叶干枯脱落。

图6 危害严重的花红叶片Fig.6 Malus asiatica leaves with serious damage

2.3 花红锈病的药效试验

由表1 可知,末次施药后7、14、21 d 的防治效果,30%肟菌脂·戊唑醇乳油2 000 倍液和10%苯醚甲环唑水分散粒剂2 000 倍液的最好,3 次调查的平均防治效果均达到100%;250 g/L 丙环唑乳油3 000 倍液处理的防治效果也均超过95%;80%代森锰锌可湿性粉剂1 000倍液的防治效果为73.11%~79.37%,显著低于以上3 种杀菌剂(P<0.05);80%甲基硫菌灵可湿性粉剂800 倍液的防治效果为66.67%~70.67%,3 次调查的防治效果均显著低于前3 种杀菌剂处理(P<0.05),末次施药后7、14 d调查的防治效果显著低于80%代森锰锌可湿性粉剂处理(P<0.05),末次施药后21 d 调查防治效果差异不显著。

表1 5 种杀菌剂对花红锈病的防治效果Tab.1 Prevention and control efficiency of five fungicides on rust of Malus asiatica %

3 结论与讨论

3.1 花红锈病的发生规律

观察并描述了花红锈病病原菌所有孢子类型的形态特征,结合气象资料明确了花红锈病在当地的发生规律,发现桧柏树上冬孢子角在每年的2 月底形成,在5 月初花红叶片出现病斑,到6 月底几乎无新病斑的形成,病害传播高峰期在5 月下旬到6 月中旬,因此在每年的3 月(桧柏树)和4 月下旬到5 月中旬(花红果树)是该病害防治的关键期。相比梨锈病来说[20],花红锈病发生较迟,可能与周围的转主寄主的距离和数量相关,可能与病原菌有关,由于试验时间有限,未能进一步探究。同时研究发现,转主寄主桧柏树上1 年生的冬孢子角,有的胶化、有的不胶化,推测不胶化的冬孢子角可能是因为自身的活性不够,导致无法遇水胶化。不胶化的1年生冬孢子角在次年春天体积增大3 倍左右且更易胶化,冬孢子角是否有3 年生的,由于试验时间有限,对于冬孢子角的生活史还有待进一步探究。余仲东[21]研究发现,次生担孢子和担孢子均能侵染海棠而完成生活史循环,关于花红锈菌在侵染循环过程中担孢子及次生担孢子的作用还有待进一步研究。

3.2 花红锈病的药效试验

试验结果表明,施用的5 种杀菌剂对花红锈病的防治效果均超过70%,其中,30%肟菌脂·戊唑醇乳油、250 g/L 丙环唑乳油和10%苯醚甲环唑水分散粒剂的防治效果超过95%。与其他杀菌剂防治锈病的药效报道相比较,本试验的防治效果相对较高,如2009 年赵多长[8]使用25%丙环唑乳油3 000 倍液对甘肃省天水市地区苹果锈病的防治效果达到78.85%,而本试验相同药剂相同浓度的防治效果达到95.56%,差异较大。2019年关小东[22]对甘肃省秦安县的梨锈病进行药剂防治试验,80%代森锰锌800 倍液对梨锈病防治效果为51.7%;10%苯醚甲环唑可湿性粉剂3 000 倍液防治效果为44.2%,而本试验10%苯醚甲环唑水分散粒剂2 000 倍液、80%代森锰锌可湿性粉剂1 000 倍液,防治效果分别达到100%、71.11%。同一种药剂,防治效果差别较大,可能与试验对象对杀菌剂的敏感度有关,本试验选择的花红果树从未喷施任何杀菌剂进行试验,对杀菌剂敏感;而其他地区可能长时间进行药剂防治,产生了抗药性。

关小东[22]试验表明,43%戊唑醇悬浮液3 000 倍液对梨锈病防治效果达72.45%。本试验30%肟菌脂·戊唑醇乳油是由安徽丰乐农化有限责任公司研制的一种新型复配杀菌剂,防治效果达100%,对于锈病的防治效果高于单剂。

在生产实践中建议推广使用30%肟菌脂·戊唑醇乳油、250 g/L 丙环唑乳油和10%苯醚甲环唑水分散粒剂对花红锈病进行防治,供试药剂试验剂量对花红果树植株安全[23]。同时与其他不同作用机制的杀菌剂品种交替使用,从而提高对花红锈病的防治效果。对于花红锈病的防治[20],目前主要措施是清除菌源,包括砍除花红果树周围的桧柏树,3—4 月剪除桧柏树上的菌瘿等。如果不能完全铲除果园周围的侵染菌源,需在4—5 月喷施化学杀菌剂进行防治。