影响在线学习的五大趋势:从多焦点视角看未来可能发展

2022-06-16爱尔兰马克布朗爱尔兰埃蒙科斯特洛爱尔兰恩达唐龙肖俊洪

□ [爱尔兰]马克·布朗 [爱尔兰]埃蒙·科斯特洛 [爱尔兰]恩达·唐龙 肖俊洪 译

导读:本文是在本刊老朋友、爱尔兰都柏林大学马克·布朗(Mark Brown)教授受某高校委托撰写的咨询报告的基础上修改而成的。2021年12月初我有机会先睹为快,于是约请他把报告修改成一篇文章在“国际论坛”发表。

在线教育不是新鲜事物,只是新冠肺炎大流行把它炒得更热而已。然而,毋庸讳言,教育大上线在很大程度上忽视了过去几十年在线教育的研究成果,而是主要聚焦“如何应对新冠肺炎疫情影响,因此有可能导致以前的研究都白做了,也没有用更长远的目光对待在线学习”。鉴于此,本文“着眼未来又谨记‘后事之师’”,“分析在线学习研究、理论和实践的现状并提出未来的发展方向”。

文章首先指出今天的学习环境已经不再是“面对面”与“在线”泾渭分明。在线教育多种术语并存,加之学界对其定义尚未达成共识(目前有46种定义之多),因此文章在梳理文献的基础上界定本研究所指的在线教育。本文归纳分析在线教育的五大趋势,认为把在线教育置于大社会背景下审视是其出发点和落脚点,因为“在线学习可能、很有可能和更可取的未来与我们对何谓‘美好社会’的理解密不可分”。

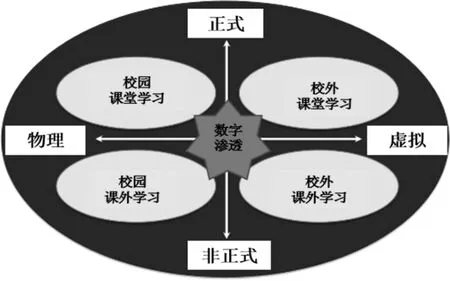

第一种趋势是融合,即不同学习模式或形式的交汇。在线教育不是新冠疫情期间的“应急远距离教学”。本节从学习地点和空间的融合出发阐述得益于数字渗透而形成的数字学习生态,指出必须重构数字时代学习环境,尤其是要“把现实世界带进课堂”。融合不是简单的“混合”,不是“只强调不同教学方法的混合使用”,而更像是“杂交”,即取各种模式或形式或方法之长,以促进“教学法创新和变革”。当然,杂交不是一个同质化过程,因为如上所述,它“有助于发挥不同成分的优势”,应该成为在线学习环境设计的原则。

第二种趋势是大众化,即超大规模的学习。大规模在线学习不是在线教育后来者所想象的那样因慕课而生。虽然大众媒体不再大肆炒作慕课,但是慕课一直在演变,颠覆我们对教学模式、班级规模、教师管理“大班”的能力,以及课程完成率和在线学习障碍等的认识。不管我们承认与否,慕课已经进入教育和培训主流。此外,近年兴起的微证书运动也是超大规模学习的一个例子。作者认为“以新的在线路径和平台提供大规模学习机会将继续成为一个重要趋势”。

第三种趋势是体现教育与政治博弈的开放性。开放性不是新鲜事物,但是近年却成为教育未来大讨论的中心主题。从最初开放教育资源到后来开放教育实践乃至开放教学法,这些转变体现了学界对教育开放认识的不断深入。比如,“从强调‘资源’到重视‘实践’看似变化不大,但却有助于推动这个领域走出利他主义思维和理论性不足的困局”,而开放教学法则“更加关注社会、文化和教育环境的中介作用”。正因为“开放性被赋予多重含义,包括获取、灵活性、公平、协作、能动性、民主化、社会公正、透明性和消除障碍”,因此往往也与“利他主义、慈善和公益”联系在一起。但是由于教育的开放牵涉太多教育以外的因素,在各种力量较量中教育可能处于“弱势”,而教育领域本身也同样“弱肉强食”,因此各种矛盾叠加,甚至有增无减,导致教育开放“雷声大雨点小”。博弈是人类社会固有特征,必将继续。然而,新冠疫情再次给我们敲响警钟,教育必须开放,相信没有人质疑教育开放对人类社会可持续发展的重要性。

第四种趋势是交互性。通过精心设计使教与学活动成为一个生生交互、师生交互和学生与内容交互的过程。交互的重要性是在线教育界的共识,但是对其理解往往简单化,甚至以为数字技术能提供方便交互机会,使用数字技术便能促进交互,交互越多,越能提高学习效果,交互就是积极、有意义的学习。本节首先介绍穆尔的三种交互和安德森基于这个理论而提出的交互等价原理以及加里森等的探究社区框架(尤其是“临场”这个核心概念),并指出新冠疫情引发的新研究方向,即学习者临场(learner presence)和情感临场(emotion presence),乃至关怀教学法(pedagogy of care)对提高交互性、学习投入以及归属和社区感的重要作用。基于研究文献,作者认为,不管突出哪一种临场,“一种教育体验是主动式的还是被动式的在很大程度上取决于所用的教学法,学习者目标、动机和先前经验,以及大背景下的学习文化”。新冠疫情之前,学界聚焦的是异步交互研究,而当下交互研究重点有所转移,比如学习者与教学视频交互(动态画图原则、目光引导原则、生成性活动原则、人称原则和字幕原则)。同步交互研究也因新冠疫情而成为研究热点,比如“如何使用同步在线工具指导和促进深度讨论”,尤其是如何利用沉浸式同步工具和在线平台促进“真实、引人入胜和无缝交互”。随着在线教育的常态化,学界必将继续探索如何提高交互效果,以进一步促进积极、有意义的学习发生。

第五种趋势是数字技术的多样化。“官方”学习管理系统和虚拟学习环境“独霸天下”的地位越来越受到动摇,虽然它们将继续发挥着(“在可预见的未来”)其他技术代替不了的作用,但是,只有“一个各种技术相互连通的复杂生态系统”,即所谓“重新野生化”(rewilding),才能“为创新和重新设想学习提供宝贵沃土”。换言之,我们的目光不能只盯着受到知识产权保护的那些“大技术”,而是要鼓励采用创新前沿的“小技术”灵活开展小规模教学实验。这也是顺应现实之举。比如,爱尔兰一项大规模调查显示,“学生列举出对学习有帮助的数字工具或应用程序超过600种”,而教师方面则约300种。因此,作者认为,“教师和学习者必须在建设和影响越来越多样化的在线学习生态系统中拥有强有力的发言权”。

本文归纳的在线教育五大趋势,乍一看,都不是新概念,但是作者基于大量文献对这些“老生常谈”的概念进行新阐释。我深信文中不少见解对我们更加紧密结合国情理解、规划、实施在线教育或者说教育信息化富有启发意义。比如,混合式教学俨然已经成为普通高校的常态,但是本文对“融合”的阐释是否有助于我们更准确理解混合的真谛,进而探索更加富有成效的混合式模式?再如贯穿这五大趋势的是人,尤其是教师和学习者的主观能动性。从教育信息化到数字教育、互联网+教育是过去二三十年我国教育的一个“主旋律”,然而,客观地讲,我们对技术重视有加,而对人的因素往往过于理想化。比如,某远程教育期刊推出2022年重点选题,各种最前沿、最高精尖技术令人目不暇接,可就是难觅人的踪影。文章最后引用加州大学欧文分校(University of California,Irvine)教育学教授亨利·杰伊·贝克(Henry Jay Becker)用“追赶火车”比喻学校与信息技术的关系,提出几个同样值得我们深思的问题:“我们在决定是否开始追赶这趟列车之前必须弄清楚火车的引擎用哪一种燃料,还有谁在火车上,他们的目的地是哪里,火车改变线路和必要时改变时刻表的机会有多大,以及教育工作者如何学会开火车。”的确,弄清诸如此类的问题对患错失恐惧症(fear of missing out)的机构或个人而言尤为重要,切忌盲目跟风。

衷心感谢马克·布朗教授对本刊一如既往的支持!感谢本文另外两位作者的支持!(肖俊洪)

一、引言

新冠肺炎大流行已经在多个层面影响在线学习。然而,教育领域在应对新冠危机时并没有在很大程度上从在线远程学习悠久和丰富的历史中吸取有益经验(Shearer,2021)。眼下这一波在线学习研究局限于如何应对新冠疫情影响,因此有可能导致以前的研究都白做了,也没有用更长远的目光对待在线学习。本文着眼未来又谨记“后事之师”,在这个基础上归纳在线学习的主要趋势,目的是以史为鉴分析在线学习研究、理论和实践的现状并提出未来的发展方向。文章围绕以下五个宏观层面趋势展开:融合(convergence)、大众化(massification)、开放性(openness)、交互性(interactivity)和多样化(diversification)。

本文采用多焦点视角,以便从不同角度和互不相让的观点出发进行宏观和微观分析。之所以采用多焦点视角,是因为我们认为在线学习犹如一个万花筒,呈现多种不同颜色和形状,有多种发展前景(Brown,2016)。由此可见,讨论其主要趋势不是“算卦”这一类的猜测,而是要对在线学习不同驱动因素和变革力量进行批判性分析。

二、定义的挑战

定义在线学习并非易事。1995年在开发学习管理系统(Learning Management System)初期首次使用online learning(在线学习)这个术语(Singh&Thurman,2019)。自此以来,在线学习已经发生了变化,而作为一个术语,其含义却越来越不清晰:“曾经要么是面对面要么是在线如此简单的区别,现在变得异常复杂,以至于不容易理解它们(彼此的区别)”(Irvine,2020,p.42)。事实上,在线学习常常跟其他很多术语重叠,比如e学习(e-learning)、混合式学习(blended learning)、数字学习(digital learning)、远程学习(distance learning)、翻转学习(flipped learning)、杂交式学习(hybrid learning)等(blended learning和hybrid learning两个术语经常被互换使用,中译文通常也不加区别地译为“混合式学习”。但是它们的内涵有所不同,为了体现其不同含义,我把后者译为“杂交式学习”,另见下文说明——译注),不一而足。诚如约翰逊(Johnson,2021)所言,“预期会有更多在线、杂交式和技术支持的学习。这句话似乎直截了当,但是我们只需问一下人们在使用这些术语时指的是什么便会发现这些常见术语的定义差别很大”(p.2)。

新近一篇文献综述发现在线学习有多达46种定义(Singh&Thurman,2019)。大多数定义都包含但不局限于时间、空间、距离、交互性和技术应用(尤其是因特网)等概念。虽然物理距离并不总是在线学习的区别性因素,但却总是被提到。基于此,本文修改辛格和瑟曼(Singh&Thurman,2019)的定义并以此为基础分析在线学习的主要趋势:“在线学习是使用因特网以同步或异步方式在在线环境下开展或体验的一种教育,学习者无须现身同一个物理空间。”

以这个定义为标准,过去25年发表了大量在线学习文献。尤其重要的是我们对如何有效设计同步和异步在线学习环境已经有了很多研究(Means,et al.,2010;Siemens,Gasevic,&Dawson,2015;Martin,Sun,&Westine,2020)。同样,也有一批文献探讨在线学习主要趋势和模式,比如《地平线报告》(Educause,2021)和《创新教学法报告》(Kukulska-Hulme,et al.,2021)。此外,也有文献对在线学习趋势进行回顾性分析,比如博兹库尔特和扎瓦克奇-里克特(Bozkurt&Zawacki-Richter,2021)用可视化工具呈现在线(远程)学习领域的发展概况。再者,教育和教育技术界人士也针对未来趋势发表了很多议论性或推测性文章。

三、五大趋势

考虑到在线学习发展的驱动因素和诱因,我们选择如何影响、重塑和重新设想未来在线学习服务教育、终身学习和我们心仪的各种数字社会的方式——这个问题见仁见智。有一点可以肯定的是,要在更广泛背景下讨论这些趋势。毕竟,在线学习可能、很有可能和更可取的未来与我们对何谓“美好社会”的理解密不可分(Brown,2016)。

(一)融合——不同学习模式/形式的交汇

“模式/形式”(modality)通常涉及教与学交互的实际地点和时间。面对面和在线已经不像过去那样泾渭分明(Irvine,2020),古雷(Gourlay,2021)认为“‘虚拟学习’这个概念不准确”(p.57)。古雷从社会—物质(socio-material)角度阐述人与技术的具身和日益交错关系,指出学习总是“亲临现场”(in person)进行,即使是独自在家通过电脑屏幕学习(Gourlay,2021)。因此,在线学习比大多数人所理解的要复杂得多,不是“铁板一块”,而是体现为很多不同形式。由此可见,在线学习远不只是“应急远距离教学”(Emergency Remote Teaching)那么简单(Hodges,et al.,2020),后者是在2020年为了应对新冠危机而出现的。

我们还可以从另一个角度看融合,即考虑学习发生的地方和空间。如图1所示,今天新数字学习生态的学习者可以参加校园正式课堂学习、校园课外学习、校外正式课堂学习和校外课外学习(Brown,2015)。这四种形式的学习越来越通过数字渗透(digital leakage)交织在一起,形成数字学习生态。虽然目前尚不能断定“校外正式学习”将更加流行,但是重构学习环境概念的呼声越来越高,旨在“通过后数字范式”把学习者“现实世界空间和他们的社会文化条件”纳入到学习环境中(Wardak,Vallis,&Bryant,2021,p.1)。简言之,在线学习能有助于把现实世界带进课堂。有人可能会认为这种范式转变是新冠大流行的“遗产”,但是事实上在线学习在当今全球高等教育学位市场的份额不足2%(HolonIQ,2020a)。

图1 数字学习生态

自从新冠大流行以来,混合式学习和杂交式学习重新引起学界的兴趣。但是这两个术语定义不同。简单地讲,混合式学习常常被视为“在针对学习同一门课程相同内容的一群学生施教中同时使用课堂教学方法和在线学习方法”(Cleveland-Innes&Wilton,2018,p.2)。诸如此类的定义因没有体现教学法创新和变革的深层目标而备受批评。“混合”这个概念本身没有隐含追求更好教学法之意。欧文(Irvine,2020)指出,虽然几十年来学界对这两个术语不加区分,但是杂交式学习的理念在重建美好未来的努力中更受重视。杂交式学习借鉴园艺学理论,即有意将不同品种植物最好的特点移植在一起以培育更好品种。相比之下,混合式学习往往只强调不同教学方法混合使用而已。自从新冠肺炎大流行以来,两者的区别越来越清晰,“杂交”“杂交性”“杂交过程”这些术语也被用于终身学习新模式探索中(Norgard,2021)。我们应该摒弃“诸如现场与在线、现实与数字或同步与异步学习的二分法,通过对后数字杂交式学习实践和环境的设计把学习技术、工具和条件视为终身学习的杂交合作伙伴”(Norgard,2021,p.4)。

巴特勒等(Butler,et al.,2017)介绍了一个教师专业发展杂交模式如何融合不同形式学习的真实例子。劳瑞拉得(Laurillard,2016)认为“慕课教学法契合大多数专业发展所采用的教学与同侪社区学习相结合模式”(p.1)。巴特勒等(Butler,et al.,2020)基于这种观点研究可转移和规模化问题,阐述如何通过在专业发展中纳入慕课以鼓励批判性反思和深度教学对话的杂交模式,给教师提供分享观点和资源以促进协作学习的机会,提高教师专业发展学习质量。帕森斯等(Parsons,et al.,2019)也认为在线的学习形式使专业发展方法更加灵活。从根本上讲,杂交模式越来越流行的一个原因是传统一次性专业发展模式不能有效促进教学转型。在线教师社区“可能是培养互相帮助和融洽和谐专业实践的一种重要手段”(Lantz-Andersson,Lundin,&Selwyn,2018,p.302)。

这种观点在最近一篇文献综述中得到印证(Beach,Favert,&Minuk,2021)。该综述发现在线空间为教师学习和批判性反思提供多方面机会,模糊传统正式和非正式专业发展界线。但是,虽然不同形式的界线越来越模糊,我们不应该认为这是一种同质化。精心设计的杂交模式之所以受到欢迎还有一个原因,即没有任何一种模式/形式的学习适合所有人。这一点同样得到上述综述证实。换言之,就教师专业发展学习而言,个人因自身需要和教学环境不同可能需要以不同形式学习(Butler,et al.,2017),这一点可以推广到一般在线学习环境设计上,因为杂交法有助于发挥不同成分的优势。

(二)大众化——超大规模学习

大众化指的是开展大规模教学,即面向众多学习者施教或众多学习者一起体验教学(Brown,2016)。学界通常认为慕课运动推动大规模在线学习发展,但是在此之前大型社会和个人学习网络早已存在。虽然近年大众媒体对慕课关注度下降了,但是慕课在继续发展并给传统教学模式(包括专门在线远程教育模式)带来挑战。尤其值得一提的是,我们现在对最佳班级规模和教师管理大批学习者的能力有了新认识。

众所周知,大众化的主要问题是低完成率,但是大多数批评没有看到或涵盖慕课的多面性。以为慕课都一样的想法非常幼稚。此外,慕课运动挑战我们传统上对完成课程的理解(Maartje,et al.,2017),使我们对在线学习障碍有新认识(Rabin,2020)。慕课据称的好处往往缺乏证据,所带来的机会被夸大,但是我们不应继续认为慕课仍然处于教育边缘。沙阿(Shah,2021)指出:“十年前掀起现代慕课运动的三门斯坦福免费课程吸引了30多万学习者,我是其中之一。十年后的今天,慕课学习者多达22,000万,不包括中国。2021年推出3,100多门课程和500多种微证书。2021年新增4,000万至少注册一门慕课的学习者,而2020年这个数字是6,000万(因疫情所致)。”新冠危机初期,仅2020年6月之前的30天,慕课吸引近5亿全球学习者(HolonIQ,2020b)。虽然慕课运动与高等教育日益拆解、分离、全球化、市场化和货币化有关(Morris,et al.,2020),但是并非所有在线学习平台或合作伙伴关系都一样。因此,对慕课一概而论无济于事。事实上慕课现在是全球教育和培训领域一个固定特征,特别是在对持续专业发展灵活模式需求继续有增无减的情况下更是如此(Matkin,2021)。即使在新冠大流行之前美国约一半企业学习以在线模式进行,而过去两年这个比例又有明显提升(Gallagher,2021)。

目前旨在提高终身学习参与率和提升就业能力的微证书计划有力证明大众化正在如何重新定义旧的学习认定和资格模式(Brown,et al.,2021)。传统证书生态可能继续重塑。比如,Google最近与Coursera合作为都柏林求职者推出1,000个免费在线学习名额(O’Dea,2021)。再如,爱尔兰大学协会(Irish Universities Association)正在实施一个全国微证书项目。该项目获得1,200多万欧元资助,进一步证明大学有必要采用新的在线传送模式扩大传统影响范围。

博兹库尔特等(Bozkurt,Akgün-Özbek,&Zawacki-Richter,2017,p.131)把慕课逐渐进入主流形容为“从破坏性创新向持续性创新”的转变。2021年Coursera成为上市公司,提供“来自241个业界和大学合作伙伴的30个学位和5,000门课程”(Matkin,2021,p.2),此举足以证明这种转变。虽然慕课不会消失,未来新的增长和创新点可能是在学校教育这一块。新近一篇文献综述显示越来越多基础教育师生在使用慕课平台(Koutsakas,et al.,2020)。马特金(Matkin,2021)认为,新近edX收购2U以及在线项目经理(Online Program Managers)招生人数的增加,进一步证实更大规模运营的趋势或他称为“大盒子商店”(The Big Box Store)的趋势。值得注意的是以新的在线路径和平台提供大规模学习机会将继续成为一个重要趋势。因此,教育决策者的明智做法是更进一步参与到慕课运动中,因为新的公私合作伙伴关系对传统商业模式提出挑战。

(三)开放性——教育与政治相交

开放性运动是另一种必将继续影响在线教育未来的重要趋势。开放性是一个多维度概念,体现于一系列广泛的开放计划之中(Conole&Brown,2018)。韦勒等(Weller,et al.,2018)提出与开放实践相关的几条原则,包括重新使用的自由、开放获取、免费、易用、数字/网络内容、社会/社区方法、合乎伦理道德的开放和作为一种高效模式的开放。这些原则与联合国教科文组织《2012巴黎开放教育资源宣言》被广为引用的标杆式定义相吻合:“开放教育资源是存在于公共领域或根据开放许可协议发布,允许他人不受限制或者受到有限限制免费获取、使用、改编和再分配,以任何媒介(包括数字或其他媒介)呈现的教学、学习和研究资料”(UNESCO,2012)。

虽然开放教育不是一个新术语,过去30多年吸引大批研究者的兴趣(Zawacki-Richter,et al.,2020),但是它仍在继续发展中,涉及各种哲学观和实践。“纵观历史,开放性被赋予多重含义,包括获取、灵活性、公平、协作、能动性、民主化、社会公正、透明性和消除障碍”(Zawacki-Richter,et al.,2020,p.321)。开放性一直在发展变化,内涵越来越丰富,同时也有各种解读。从意识形态上讲,开放性旨在促进公平和社会公正,并假定通过因特网提供教育能有助于解决社会不平等问题(Almeida,2017)。从这个意义上讲,开放教育资源可能成为“社会变革者”(Knox,2013)。但是,也有研究者(Farrell,et al.,2021)质疑开放教育资源运动的一些利他主义、慈善和公益驱动因素,认为应该聚焦更有效解决在今天快速变化教育环境下师生面临的实际问题。

开放性运动成为近年讨论教育未来的中心主题(Almeida,2017)。有研究者(Tlili,et al.,2021)从Web of Science和Scopus数据库检索到600多篇开放教育实践(Open Educational Practice)研究文献。从强调“资源”到重视“实践”看似变化不大,但却有助于推动这个领域走出利他主义思维和理论性不足的困局。尽管如此,开放教育资源的使用仍然远未形成气候,经常只是小众的“布道者”在使用。2015年欧洲一项调查发现约一半参加调查的高等教育机构没有认真考虑发展开放教育(Castaño Muñoz,2016)。

美国最新调查显示,在新冠危机期间把开放教育资源当成必要课程材料使用的比例没有提高(Seaman&Seaman,2021)。从积极方面看,绝大多数受访教师自我报告新冠肺炎大流行第二年对开放教育资源至少有一定意识。这个调查结果印证此前5年开放教育资源意识逐渐提高的趋势。值得注意的是,知道一个或一个以上开放教育资源计划的教师更有可能成为其使用者。疫情期间全球很多教师参加免费的在线课程学习或专业发展网络研讨会(比如:EDEN,2021;Flynn,et al.,2021),因此他们的开放教育资源意识可能有所提高。教师对这些开放性专业发展学习活动有很大兴趣,这是新冠肺炎大流行的一项积极遗产(当然这只是一种猜测而已)。这种兴趣反过来可能促使对开放、在线交互平台的需求更大。然而,目前开放性运动仍然过于强调教师专业发展学习的供给侧,不重视需求侧研究。

另一个积极发展是融合诸如人工智能和教育数据挖掘算法等新兴技术帮助提高开放教育资源在教学、学习和评价方面的使用程度以及提升效果。有研究者(Tlili,et al.,2020)在阐述未来愿景时讨论这些新兴技术的潜能,即它们能帮助我们从网上公开发布的数以万计(如果不是数以百万计的话)开放教育资源中找出和挑选最适合的资源。通常认为完全向多样化学生群体开放与技术创新不会相互冲突,但是李(Lee,2021)在剖析开放性与创新的关系时以阿萨巴斯卡大学(Athabasca University)为案例质疑上述假定。作者强调开放性的价值,更具体地说开放教育资源的使用取决于教师在教育实践中如何使用而不是数字资源本身。

虽然开放教育实践尚缺乏一个清晰定义,但是它必然涉及更广泛领域(Weller,et al.,2018)。同样,开放教学法(Open Pedagogy)也越来越流行,它更加关注社会、文化和教育环境的中介作用,但是同样没有一个获得共识的定义(Tietjen&Asino,2021)。克罗宁(Cronin,2017)承认开放性是一种复杂现象,认为教师必须从四个层面(纳米、微观、中观和宏观)考虑开放教育实践才能运用自如。科诺尔和布朗(Conole&Brown,2018)认为从宏观层面上看开放性含义同时受到几种互不相让的驱动因素所影响:一方面,开放教育给降低费用、提高质量和满足全球对高等教育日益增长的需求提供一个实实在在的机会;另一方面,开放性运动与全球化、快速资本主义(fast capitalism)和新自由主义这个颇具争议的领域有着千丝万缕的关系(Brown,2016)。开放性论调同时也隐含着学习民主化这种放任自流的硅谷叙事(Brown,2016)。因此,开放性几乎可以指任何东西(Weller,2014),可能是一头双头怪兽。开放性可能以所谓解放为幌子宣传一种包含双重标准的教育制度,强化新自由主义的教育模式,妨碍社会变革(Almeida,2017)。关键的一点是,开放教育资源可能有助于扩大学习机会获取,但是不可能解决更深层次结构性不公平。此外,它们不应该被用于取代“经费充裕的公立教育体系”(Bates,2015,转引自:Almeida,2017,p.5)。

巴里等(Bali,et al.,2020)指出开放教育正处于一个关键十字路口,在某种程度上受到商业利益渗透。展望未来,她们强烈呼吁要更多地开展公开辩论和坚持批判性多元主义(pluriversalism),以避免淡化开放性初衷。正是出于这个目的,欧洲资助的ENCORE+项目(ICDE,2021)尤为值得一提,因为它旨在使不同利益相关者参与其中,支持教育界和商业界采用和创新开放教育资源。这两个不同领域是否能够齐心协力为建设一个更加公平社会的共同目标而努力尚需假以时日方见分晓,但是开放教育资源的可持续商业模式是一个有待解决的关键问题。一个与未来有关的问题是:传统封闭式教育机构和精英大学对开放性的说辞是否将从根本上挑战它们的特权地位。因此,霸权这个概念,即社会强势群体试图主导常识、决定对与错和影响公开政治议程,对理解开放性运动至关重要(Brown,2016)。

(四)交互性——对学习进行设计

交互性是积极和有意义在线学习的根本保证(Picciano,2017)。这一点早有共识。长期以来,交互被视为学习过程的决定性和关键成分。就在线远程教育而言,穆尔(Moore,1989)最先提出三种交互并在后来安德森(Anderson,2003)的交互等价原理中得到进一步阐释。这个影响广泛的原理继续对交互性的核心参数进行界定,阐述如何可以通过在线学习营造学习和知识建构社区。安德森的原理主要涉及学习者之间的交互、师生交互和学习者与内容交互。随着时间的推移,又增加其他几种交互,包括教师与教师交互、教师与内容交互和学习者与管理人员交互。交互等价原理的关键假设是,“三种交互中只要有一种是高水平的,就能够支持深度和有意义的正式学习。此时,即使其他两种交互微不足道,甚至根本没有发生,也不会降低教育体验质量”(Anderson,2003,p.4)。但是,交互频率不等同于质量。单靠使用新数字技术几乎无助于提高在线学习交互性或对学习空间带来根本改变(Brown,2015)。

探究社区框架广为人知,也是被广泛研究的一个理论,临场(presence)是其核心概念(Garrison,Anderson,&Archer,2000)。虽然二十年来不乏对其进行批评和提出修改(比如:Rourke&Kanuka,2009;Swan&Ice,2010;Zawacki-Richter,Alturki,&Aldraiweesh,2017;Castellanos-Reyes,2020),但是它的三个相互依存成分没有改变。认知临场(cognitive presence)指实际探究解决问题或困难的渐进阶段(Akyol&Garrison,2011),简而言之,涉及在线学习环境中的学习内容和活动。社交临场(social presence)“一般被认为是指学习者个体在在线环境中自我投射为‘真’人的能力”(Farrell,et al.,2021,p.48),虽然有研究者指出文献中存在四种理解(Oztok&Kehrwald,2017)。教学临场(teaching presence)指设计、促进和指导认知和社交过程以取得个人有意义和有教育价值的学习结果(Akyol,et al.,2009)。具体讲,教学临场包括促进讨论、直接教学以及教学设计和组织三方面内容(Fiock,Maeda,&Richardson,2021)。

这三种临场的交汇就是教育体验。三者比例可能会根据具体情况而异,但是它们都是有效在线学习必不可少的。有研究者认为“没有什么比一个好理论更能解决问题”(Lewin,1952,p.169),还有研究者阐述理论对应对新冠危机的重要性(Shearer,2021)。但是,在实际应用探究社区框架时经常没有充分考虑各种批判意见和对其做出的修改。此外,必须指出这三种临场还没有在基础教育领域得到很好应用或研究(Brown,Conole,&Beblav,2019)。

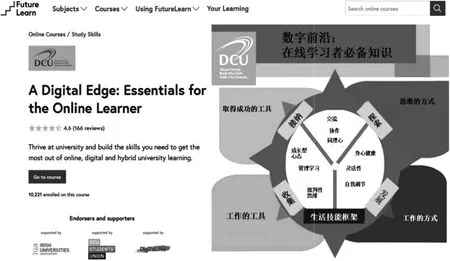

虽然学界在应对新冠危机时可能没有采用过去几十年所构建的成熟理论,包括会话理论(Conversational Theory)(Laurillard,2002),但是这场危机也引发了新的研究方向。比如,学习者临场(learner presence)和情感临场(emotion presence)在提高交互性、学习投入以及归属和社区感方面的作用受到学界重视(Henritius,Lofstrom,&Hannula,2019;Jiang&Koo,2020;Hong&Samon,2021;Nkomo,Daniel,&Butson,2021)。另外,强调关怀教学法(pedagogy of care)也是因疫情引发的、影响我们对交互性认识的另一个研究方向(Bali,2015)。莫尔豪斯和体特(Moorhouse&Tiet,2021)借鉴20年前一些重要研究成果,认为“要采用关怀教学法,教师必须有关怀之心,深入了解被关怀者的需要,而学习者则必须赞赏关怀之举,有得到关怀的愿望”(p.211)。关心学习者和在疫情期间更加关注他们情绪变化——这是都柏林城市大学一门免费在线课程的目的。2020年9月我们在FutureLearn平台推出“数字前沿:在线学习者必备知识”(A Digital Edge:Essentials for the Online Learner),吸引了1万多名学习者,完成率超过50%。值得一提的是,这门课程由学生参与主持,旨在促进以终身学习的LifeComp框架修改版(Sala,et al.,2020)为基础强调同理心和身心健康(见图2),同时也强调学会在线学习这种基本生活技能(Beirne,et al.,2021)。

图2 “数字前沿:在线学习者必备知识”课程界面

由于新数字技术的出现,我们有可能跨临场和拓展对交互性的认识,但是具体实践取决于师生选择如何交互。教师决定采用何种教学法和学生决定以何种方式参加不同学习体验都可能导致使用同一种技术却产生不同结果。在指导实践中教师的先前教学理念发挥关键作用——这一点显而易见(Tondeur,van Braak,Ertmer,Ottenbreit-Leftwich,2017;Lawrence&Tar,2018;Fernndez-Batanero,et al.,2020)。因此,不管是一种临场或是三种临场,一种教育体验是主动式的还是被动式的,在很大程度上取决于所用的教学法、学习者目标、动机和先前经验,以及大背景下学习文化。

对在线和远程教育环境下交互的研究往往集中在有利于灵活学习的异步交流方面(Butler,et al.,2020)。早期研究涉及如何通过基于电子邮件或网站技术的在线讨论提供宝贵学习机会,使学习者能进行批判性反思和回应。后来,学习管理系统和慕课平台则往往采用异步交互,即学习者在方便的时候交流、分享和交换信息的在线讨论。西蒙斯等(Siemens,Gasevic,&Dawson,2015)的文献综述显示“远程教育的异步形式比同步或混合式形式更受关注”(p.44)。因此,在新冠肺炎危机之前,异步交互是大多数在线学习的基础(Verenikina,Jones,&Delahunty,2017)。

异步交互的另一个特点是与内容交互。内容可以呈现为很多不同形式,包括静态和动态,但是富媒体,尤其是视频是一个令人兴奋的研究领域。新冠肺炎危机似乎大大提高了视频资源的需求,越来越多的研究旨在揭示如何最有效地利用这种技术促进积极和有意义的学习(West,et al.,2017;Chorianopoulos,2018;Mayer,Fiorella,&Stull,2020)。教育视频研究已有30多年历史,梅耶等(Mayer,Fiorella,&Stull,2020)梳理近年文献后得出如下结论:“如果教学视频中的教师边讲解边在黑板上画图(动态画图原则),时而望着学生时而望着黑板(目光引导原则),提供归纳或解释内容的提示(生成性活动原则),从第一人称角度演示(人称原则)或为包含学习者第二语言讲解的视频加上字幕(字幕原则),学习者会学得更好。”(p.837)

最近对来自25所大专院校近5万名爱尔兰学生的调查发现,教学视频是他们希望恢复正常面授学习后继续保留、新冠期间在线学习经历的唯一、最主要的积极成分(Irish Survey of Student Engagement,2021)。这个调查结果在“你的教育、你的声音、你的愿景”(Your Education,Your Voice,Your Vision)这项颇具创意大众性活动中得到印证。该活动在2021年4月至5月间邀请学生通过社交媒体畅谈自己希望心目中理想的教育体验应该如何向前发展(IUA,2021)。在回答“在一个理想世界中,这两种场景哪一种会最适合你?”这个问题时,61%说在线教学加线下辅导。

富媒体学习未来还可以包括使用视频提高考核和反馈的真实性。最近一篇文献综述表明在现有教学中增加视频的使用能够取得好的学习效果(Noetel,et al.,2021),但参与性更强的应用今后是否会取代传统“录屏”仍不得而知。传统教学视频的设计通常采用传输式教学模式,学习者是数字内容的相对被动接收者。

新冠肺炎危机之前已有大量异步学习文献,但是同步在线交互文献为数不多。澳大利亚一本混合式同步学习手册(Bower,et al.,2014)是一个例外。一项对1995—2014年二十年间同步在线学习文献的综述显示,2000年之前没有这方面研究文章,但是2000年以来发表的超过150篇,只不过大多数研究缺乏粒度且往往聚焦态度和感知方面(Martin,Ahlgrim-Delzell,&Bunhrani,2017)。

由于采用应急远距离教学代替原来的面授教学,同步交互似乎明显增加了。然而,矛盾的是通过诸如Teams和Zoom这些在线平台进行同步在线教学却经常使在线学习的灵活性受到限制。有研究者在剖析灵活性概念和“随时随地”学习的说辞时指出,有些学生比其他学生更能受益于在线学习,“灵活设计应该考虑个人和环境条件”(Houlden&Veletsianos,2019,p.1006)。霍奇斯等(Hodges,et al.,2020)认为疫情期间采用同步工具可能不是最佳选择,他们注意到实时同步教学明显以教师讲授为主,师生之间和学生之间很少有开展有意义交互的机会。

目前学界重新对如何使用同步在线工具指导和促进深度讨论感兴趣。这仍然是一个新兴研究领域,最近一项文献综述(Raes,et al.,2020)发现作者称为“同步杂交式学习”的领域有很多重要问题需要研究。他们的结论是“现有研究显示,与纯在线或纯面对面教学相比,同步杂交式学习营造一个更加灵活、有吸引力的学习环境。但是我们对此持谨慎乐观态度”(Raes,et al.,2020,p.269)。尤其值得注意的是,增强现实、扩展现实和混合现实的发展使得同步学习更有沉浸感,而新的可穿戴技术也正在被迅速应用于这种学习中。我们已经在欧洲创新型大学联盟(European Consortium of Innovative Universities)的扩展现实校园和虚拟现实领导力实验室对这些技术的潜能开展实验(ECIU,2021)。这些发展挑战我们对交互性学习环境的认识(Hamilton,et al.,2021),“使学习者有可能获得在现实世界不可能获得的第一手经验”(Natale,et al.,2020,p.2006)。因此,这些技术很可能在未来1~5年内成为最激动人心的新趋势之一。

然而,有研究者(Raes,et al.,2020)也发现一些教学法和技术上的挑战。更加尖端的技术并不总是能与课堂很好融合。另外,质量问题也需要考虑,而目前学界又重新对通用学习设计感兴趣,虽然通用学习设计这个快速发展的领域尚缺乏坚实的研究基础(Murphy,2021)。沉浸式同步工具和在线平台设计的新发展有可能给真实、引人入胜和无缝交互创造更多机会,但是不能保证积极和有意义学习的发生。要促进有意义的实时交互,必须懂得如何设计和引导深度讨论。深度交互在很大程度上将继续取决于教师在设计优质讨论促进学生深度参与知识建构方面的技能、知识和教学能力。丰富多彩的交互离不开设计以及教师精心指导和积极促进——这一点对今后发展在线学习很关键。

(五)多样化——创新前沿的学习

数字工具和技术的多样化以及与之相关的对在线学习需求的增长是另一种很可能持续下去的趋势。FutureLearn首席执行官西蒙·纳尔逊(Simon Nelson)在国际远程开放教育理事会(ICDE)2019年在线学习世界大会的主旨发言中指出:“全球在线教育市场仍然处于刚刚起步阶段。”当时几乎没有人能够预见2020年教育“大上线”(Bozkart,et al.,2020)以及此举对大中小学和教育技术行业的影响。今天在线学习方案种类越来越多样化。

虽然学习管理系统和虚拟学习环境曾被预言将会消失,但是它们继续在大多数高等教育机构发挥核心作用(Farrelly,Costello,&Donlon,2020)。这种作用在可预见的未来不可能被代替。然而,随着数字工具越来越多样化,在线学习环境越来越被看成是一个各种技术相互连通的复杂生态系统。随着这个生态系统复杂性的增加,越来越需要专门知识和分布式知识。如果没有一个广泛连通的网络,没有任何一个人或机构能够跟上这些新发展步伐和多样性。从生态学角度讲,只有接受这种越来越复杂的多样性而不是主要关注受知识产权保护的核心技术,才能培养应对未来学习环境突变或渐变的应变能力和适应性(Weller&Anderson,2013)。赖博格等(Ryberg,et al.,2021)从后数字视角借用生态过渡带(ecotones)概念说明这些新发展有助于促进多样性,使学习环境更加丰富,以及催生新模式。这个方向的研究告诉我们创新前沿的多样性为创新和重新设想学习提供宝贵沃土(Ryberg,et al.,2021)。

开源软件及其全球庞大的社区在一定程度上也为这方面创新提供了机会。免费和可以公开获取的在线学习技术数量之多尤其值得注意。有研究(Bower&Torrington,2020)收集到226种基于网站的技术并把它们归为15大类40种。作者结合最新数字和2015年发表的开放工具和技术目录(Bower,2015),对过去五年在线学习趋势做出有趣分析,并得出如下推断:“一方面,我们预期没有明显区别或商业理由的更小工具将停止使用、被市场化或被接管。另一方面,随着在线技术生态系统中大玩家的工具套件越来越无所不在、功能更加强大,它们将继续挤走小玩家。随着机器学习和学习分析领域变得更加成熟,我们能够预期工具内置智能将继续增强”(Bower&Torrington,2020,p.14)。

大玩家挤走小玩家的趋势不是一种全新现象,而人们越来越担心数据保护和网络安全,这可能加快这种趋势的发展。但是,受到旨在维护自然界生态多样性的“重新野生化”(rewilding)运动影响,教育界要求恢复管理较为松懈的生态系统的呼声越来越高,虽然目前这种呼声不是很大。教育技术环境下“重新野生化”旨在发展更加多样化的生态系统,保证所有“品种”都有“栖身之地”。诚如韦勒(Weller,2022)所言,目的是发展一个更有可持续性的多样化系统,更好地反映正式教育环境以外的大环境。这种更加有机的自下而上在线学习方法鼓励采用小规模、影响力低的工具进行小范围教学实验,因为这些工具无须成为全校通用工具便能够方便地用于教学创新,比如旨在促进最小/最简单(Smallest/Simplest)、可能/实用 (Possible/Practical)、最新/最轻 (Latest/Lightest)、开放/在线工具/技术 (Open/Online Tool/Technology) 的 SPLOT 网站 (https://splot.ca)。这个项目以诺尔曼(Norman,2013)的“e-学习工具融合定律”(Law of eLearning Tool Convergence)为基础,即“任何e-学习工具,不管其设计的开放度如何,一旦其所支持的用例达到一个门槛便终将变得与学习管理系统无异”。

值得注意的是学生用于支持学习的数字技术多种多样,并不局限于学校提供的工具。比如,2019年10月在32所高等教育机构中开展的爱尔兰全国数字体验(National Digital Experience)调查,发现师生在使用数字工具方面种类和数量的有趣差别(National Forum,2021)。学生列举出对学习有帮助的数字工具或应用程序超过600种,相比之下,教师列举出对教学有帮助的只有大约300种。本次调查共有25,000多名学生和4,500名教师参加。

在未来,这些工具的互操作性可能比数量更重要。本文所言的“互操作性”指的是不同工具和平台在技术和构想上的一致性。构想上的一致指如何理解这些工具以及它们在数字生态系统中的定位。随着数字生态系统越来越复杂,教育机构与业界技术提供商之间很可能建立更具战略意义的合作伙伴关系,以提供一种更加一体化的在线学习体验。一些大型慕课平台已经在改变其商业模式,与其他信息技术系统融合,更好地支持授予学分的微学习体验。今后几年很有可能出现一些新在线学习平台,它们的能供性既丰富又诱人因而很难被忽视。这一类平台很可能包括上文提到的可穿戴和沉浸式学习技术以及人工智能(Cox,2021)和虚拟实验室(Reeves&Crippen,2021)的新发展。随着智能设备和可穿戴技术在教育环境中越来越普遍,学习者也会变得更具移动性(McGreal,2018)。

然而,新数字解决方案并非必须具备强大功能才能产生影响,甚至带来变革。比如,它们可能挑战现有商业模式。今后一些学校可能选择把学习支持服务(如数学辅导、写作训练、健康和心理咨询等)外包出去,以在线方式全天候提供服务,提升学习体验。自适应技术和学习分析新发展也可能有助于学习支持服务个性化,按需提供。这个例子只是涉及学习分析潜能,还有很多新兴的创新非常有可能对在线学习的未来产生影响,比如黑客松(hackathons)、密室逃脱(escape rooms)、游戏化和在线评价等。限于篇幅,本文无法全面介绍这些创新,但是它们都面临一个共同问题,即扎瓦克奇-里克特等(Zawacki-Richter,et al.,2019)在教育人工智能文献综述中提出的问题——教育工作者何在?教师和学习者必须在建设和影响越来越多样化的在线学习生态系统中拥有强有力的发言权。

四、结束语

本文对在线学习进行全面分析,结果表明在线学习呈现出许多不同形式,并把它们归纳为很可能影响这个领域未来发展的五大宏观趋势。本文涉及广泛内容,强调要从大社会变革力量的角度理解在线学习。这一点还可以从另外两大趋势得到印证,即“大教育技术”(Big EdTech)(Teräs,et al.,2020) 和“绿色教育技术”(Green EdTech)(Selwyn,2021)。尽管限于篇幅,本文未讨论这两种趋势,但这足以表明在线教学必须延伸到课堂之外。虽然数字教育生态系统同时兼具融合、扩大规模、更加开放也更加封闭和越来越多样化等特点,但是能否用得上因特网依旧是一个问题。如果学生不能上网,任何形式的在线学习都是有问题的。我们的分析还显示工具和平台的选择非常重要,虽然这种观点有技术中心论之嫌。并非所有平台的教学能供性都一样。另外,受到知识产权保护的大系统与创新前沿的小工具之间的矛盾也是一个重要影响因素。

总的来说,在线学习依然犹如“在跑步追赶一列奔驰中的火车”(Becker,1998)。我们在决定是否开始追赶这趟列车之前必须弄清楚火车的引擎用哪一种燃料,还有谁在火车上,他们的目的地是哪里,火车改变线路和必要时改变时刻表的机会有多大,以及教育工作者如何学会开火车。二十几年前这个比喻仍然适用今天的情况。换言之,随着新的在线可能性和机会的出现,师生都必须不断学习,摒弃旧观念并重新学习。

然而,我们不必完全从头开始。毕竟,现有的严谨理论框架能为新数字技术应用于促进教学、学习和评价提供有力的理论基础。但是,成功与否在很大程度上取决于教师。因应对新冠危机,在线学习需求越来越大,因此有必要提供更有效的专业发展机会,改变教师原来的教学理念,使他们更加深入地了解新数字技术——不管结果是好是坏。最重要的是,我们的趋势分析显示教师的价值观、思维定式、理论和基本教育哲学观对发挥新的在线学习模式的变革潜能至关重要。它们影响教师如何对待新的在线学习机会,如何解决困难以及如何灵活应对相互冲突的变革议程。虽然教师信念的中介影响并不总是得到全面认识,但是我们不能低估与传统学习文化相关的其他结构性障碍以及大制度层面的制约。如果我们想挑战这些障碍,从解决新冠危机问题的人变成创造未来的人,我们需要的是一个多焦点视角,区分不同观点,从容应对各种互不相让的未来愿景。