“译配”视角下歌曲《我和我的祖国》的英译本对比研究

2022-06-15姚兰

姚 兰

(沈阳音乐学院 公共基础部,辽宁 沈阳 110004)

歌曲《我和我的祖国》是由我院原院长秦咏诚作曲,教师张黎填词,李谷一原唱。作为经典歌曲传唱30余年。在新中国成立70周年之际,电影《我和我的祖国》获得票房和口碑双丰收,由王菲演唱的电影主题曲《我和我的祖国》再次成为大众关注的焦点,广为传唱。歌曲《我和我的祖国》还以快闪等形式唱响国内外。美声版、流行版、童声版、英文版……这首歌曲受到了众多国内外听众的喜爱。英文版《我和我的祖国》的出现,更是将全国人民的爱国热情推向顶峰,传唱者借助歌曲表达浓烈的爱国情怀,向世界传递中国声音。目前,《我和我的祖国》尚未有经典译本,但网络上也不乏一些优秀译作,其中覃军、许景城、赵彦春的英译版备受大众瞩目。

一、歌曲译配的理论依据

2002年出版的《歌曲翻译探索与实践》是我国第一本关于歌曲翻译的理论著作。薛范先生在长期而辉煌的翻译实践基础上,独树一帜地构建了歌曲译配的基本理论框架,初步创立了歌曲译配的一些基本理论术语,提出了一套独特可行的译配方法,并率先总结了我国歌曲译配的历史。薛范先生的歌曲译配理论是在等效翻译理论上发展而来的。不同于语言学派翻译家们主张的等值翻译,艺术学派翻译家们主张的等效翻译也是薛范先生赞同的翻译见解。

(一)等效翻译理论

1.西方主张等效翻译的代表人物

美国语言学家尤金·奈达的dynamicequivalence(“动态对等”理论)。“In such a translation(dynamicequivalence)one is not so concerned with matching the receptor-language message with the source language, but with the dynamic relationship, that the relationship between receptor and message should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the message.”[1]159奈达在《翻译科学探索》(1964)中提出:“在动态对等翻译中,译者所关注的并不是源语信息和译与信息的一一对应关系,而是一种动态关系,即接受者和译文信息之间的关系应该与原文接受者和原文信息之间的关系基本相同。”而后,他在《翻译理论与实践》(1969)中进一步阐释了动态对等的概念。“Dynamic equivalence is therefore to be defined in terms of the degree to which the researchers of the message in the receptor language respond to it in substantially the same manner as the researchers in the source language.”[2]25“动态对等为:译语中的信息接受者对译文信息的反应应该与源语接受者对原文的反应程度基本相同。”奈达这一主张是倡导译文的读者好像是直接在理解和欣赏原文一样。

2.我国主张等效翻译的代表人物

我国主张等效翻译的代表人物有诗词翻译大师许渊冲、文学翻译家傅雷及文学研究家钱钟书。其中许渊冲教授提出的“三美论”,即“意美、音美、形美”是古诗翻译的最高标准。“意美”最为重要,是译诗成功与否的充分必要条件,而“音美”、“形美”次之,是译诗成功标准的充分条件。他还提出,应打破创作与翻译的界限,将翻译提高到创作的地位。傅雷提出的“神似论”是我国翻译理论界的重大突破。他提出译文除了再现原作意义外,还要再现原作之精神。“神韵”是文学翻译的最终目的,而“形似”是达到目标的策略。而钱钟书先生的“化境”可谓文学翻译的最高理想,即:“译本对原作应该忠实地读起来不像译文,不因双方语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味。”

薛范先生十分赞同上述见解,认为这些理论对歌曲翻译尤为适用。在他看来,等效翻译原则所追求的对等是整句、整段乃至全篇译文给译文受众的感受与原文受众对原文的感受之间的大致对等,而不是每个单词对等物的简单堆砌。

(二)歌曲译配理论

谈到“歌曲翻译”,人们理所当然地把它列入“翻译”的范畴,但歌曲翻译既要传达原词的思想情感内涵和艺术意境,又要与音乐融为一体。所以薛范先生首次提出歌曲译配理论,他认为“歌曲译配是文学和音乐的联姻”[3],它不仅仅姓“文”,更重要的是它姓“音”。译词必须吻合音乐,这是歌曲翻译的第一要务。一首歌曲译配得优或劣主要取决于配歌者的译词文学功底和音乐修养。

“歌曲译配”是兼具音乐、翻译、文学的综合学科。这一特殊性决定了译者“既要掌握外语,又要通晓音乐、还应具备诗词歌赋和韵律等方面的功底。”薛范先生还指出,在翻译歌曲时,绝不能单纯地只从语言转换的视角去考虑,必须结合音乐做整体的考虑。把歌曲作品看做是一个动态的综合体,脱离音乐做的只能是歌词翻译,而不是歌曲译配。歌曲译配不同于歌词翻译最根本的一条:歌曲译配首先应该立足于“可诵、可唱、可听”的目标。

歌词翻译难,歌曲译配则是难上加难。带着音乐“紧箍咒”的歌曲翻译更需要一个“二度创作”的过程,就是:“掰开了,揉碎了,重塑一个。”借用郭沫若先生的话就是:“统摄全意,另铸新词。”此外,薛范先生还提出了歌曲翻译的一些基本原则,如词和曲在节奏上的结合规则,韵律的翻译原则以及歌曲翻译中的一些“忌讳”。

二、《我和我的祖国》三个译本的对比分析

《我和我的祖国》三个英译本的译者分别是湖北民族大学的覃军[4],广东外语外贸大学的许景城[5]以及上海大学的赵彦春[6]。覃军副教授主要研究翻译教学与歌曲译配。许景城老师是诗人、译者,学者。主要研究英美文学、汉英英汉翻译理论与实践、认知诗学,擅长中英文诗词写作和英汉互译。赵彦春教授是著名学者、翻译家,翻译实践上坚守以诗译诗,以经译经的准则。三位译者都是翻译领域颇有建树的学者,他们的译文也都各有千秋,难分伯仲。这里从歌曲翻译的节奏感、韵律等方面对三个版本进行对比分析。

(一)歌曲翻译中的节奏感

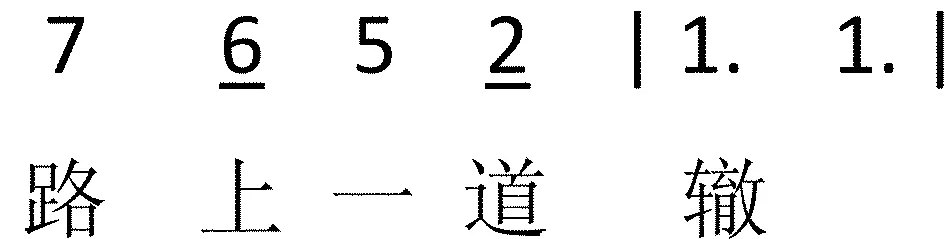

1.译文的音节数应与原文的字数相等

原则上要求“一音一字”,但有时也可做某些变通。可用闲字填补空虚、凑足字数或者也为了显示一种特殊的韵味。闲字多采用虚词,通常只用在经过音和弱拍上。

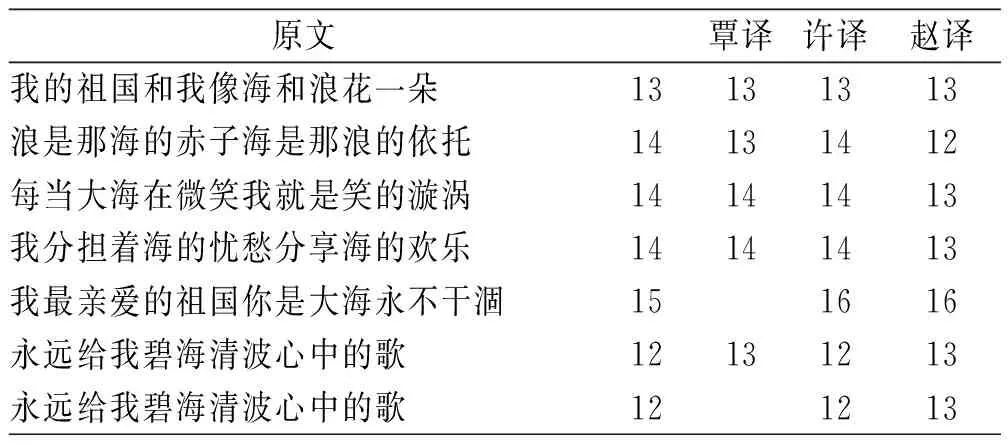

由表1可以看出,在歌曲第一段中,覃译在音节数上与原文字数是完全相等的。许译在音节数上虽亦与原文字数相等,但在第二句后半句“都流出一首赞歌”“There always streams a song yo”中加入了感叹词“yo”来补齐译文音节数,与此同时对应了韵脚,也不失为一石二鸟的办法。赵译在第六句与原文字数稍有差异,不过也控制在两个音节数内。

表1 歌曲第一段原文字数与译文音节数对比

由表2可以看出,在歌曲第二段中,覃译有两处音节不对等,但都只差一个音节。第五句和第七句覃译参照了李谷一老师的演唱版本,用“啦啦啦……”代替了原歌词,故不做音节对比。许译只有一处音节不对等,只差一个音节。赵译有六处音节不对等,但也控制在两个音节数内。由此可见,许译音节数与原文字数最为接近,仅差一个音节。覃译共差两个音节,赵译虽有七处偏差,但也都在一两个音节内。

表2 歌曲第二段原文字数与译文音节数对比

2.译文的句逗应与原曲的句逗一致

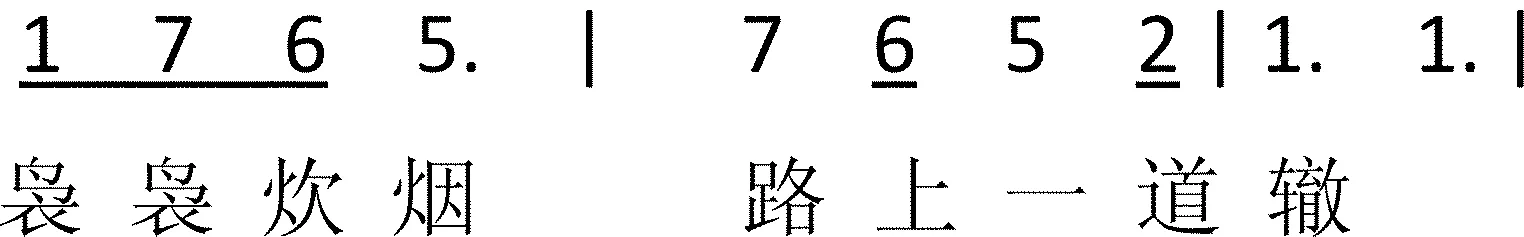

歌词发表时通常标有各种标点符号,译者译配歌词时,每一行都应和原曲音乐的“句法”步调一致。例句1:

覃译:No matter where I travel You are what I’m singing for

许译:Wherever I roam and go, there always streams a song yo

赵译:No matter where I am,there/flows a song, a song to flow

这里赵译的“there”应列入第二乐句中,才是与乐谱步调一致。但这样原文字数的“7+7”,译文音节数则对应“6+8”,虽然相加都是“14”,却造成了两个半句皆不对等。前半句缺一个音节,后半句又多一个音节,不便演唱。把“there”提前到第一乐句中,虽解决了音节数和演唱之间的矛盾,却又造成了句逗不一致、断句产生的歧义。

译文的音节数与原文字数相等,且译文句逗与原曲句逗一致是歌曲翻译节奏感中的重要原则。当不能两全时,笔者认为保证句逗一致是基本前提。音节的些许不等,可以在演唱时通过适当增减音来调整。音节数比原文字数少时,可以伸长单词发音;音节数比原文字数多时,可以连读或省略尾音,用紧凑速读的方式对应乐谱。例句2:

覃译:China catches my heart

许译:My Home Country and I

赵译:Mymotherlandand I

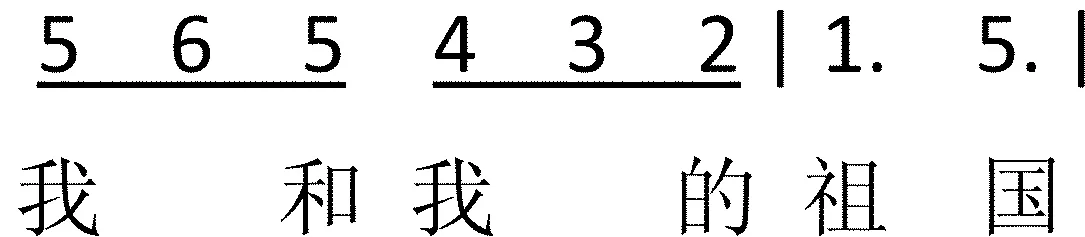

第一乐句中“我和我的祖国”,原文共6个字,赵译也呼应上了6个音节数,但问题出现在了“motherland”这个词上。如果按照“一音一字”原则,“motherland”被拆成了“mo”和“therland”,这不符合语言习惯。所以如果保留译文不变,在演唱时可以拖长的音节,第一小节“5 6 5”只唱“My”一个词,“motherland”作为整个单词划入第二小节“4 3 2”中,用一伸(“My”)一缩(“motherland”)的方式处理。虽然在曲调节奏感上不如覃译的“China catches my heart”对应的完美,但至少也是可唱的。

赵译在这句话的处理上,为了呼应曲名《我和我的祖国》“my motherland and I”,更侧重于其文学性考量。这其实又回到了等值翻译还是等效翻译这个问题上,正如钱仁康先生在为薛范先生《歌曲翻译探索与实践》一书所作的序言中写道:“西方人翻译歌词,如果既要忠于原诗的内容,又要保持原诗的韵律、配合音乐的节奏,二者不可兼得,则宁可放弃前者,也绝不愿背离音乐的节奏、损害诗歌的韵律之美。”[3]歌曲译配需要音乐先行。

谢思[7]就“袅袅炊烟,小小村落”这句歌词对覃译的“sing of hometown , the big or small”进行了修改。其作者认为将“the”去掉意义上更好,但也发现演唱上差一个音节的问题,于是建议更改为“singing of hometown big or small”,这就出现了译文句逗与原文句逗不一致的问题。按照乐谱“4+4”的对应结构,这句话就唱成了“singing of home, town big or small”,更不符合歌曲译配原则。这也说明不能脱离音乐,机械地去对原文字数与译文音节数,要以“音乐”为先,断好句逗。

3.语言的重音必定在音乐的强拍

外文歌词的实词的重音节或多音节词的重音必须落在音乐的强拍上。无视这个规则会导致翻译出来的歌曲轻重音颠倒、强弱拍错位,无法演唱。例句3:

覃译:Sing of hometown Sing of them once more

许译:Wisps of smoke growAtrail’s seen aglow

赵译:Acurl of smokeatrail down below

这两小节为6/8拍,第一小节的“1”和第二小节的“7”都是强拍,赵译和许译都用了非重音的冠词“a”开头,演唱时就只能进行弱化处理,将重音唱到后面弱拍上,引发强弱拍错位的问题。覃译在这两个强拍上都用了重音实词“sing”,符合重音落在强拍上的规则,演唱时也完全对应了原曲节拍。

(二)歌曲翻译中的韵律

薛范先生强调韵律对于诗歌创作或翻译至关重要,几乎没有一首歌词是没有韵的。押韵能使歌词生色增辉,更动人地表达音乐的意境和情感、也更方便演唱,易记易传。他认为,译诗用韵可以完全遵照原诗的押韵方式,而译歌用韵则有所不同。通常采取通篇押韵,即一韵到底的韵式。但这里的“一韵到底”不是句句押韵,而是奇数行可押可不押,偶数行必须押韵。

《我和我的祖国》,这首歌曲采用“起承转合”式的四句体乐段,原词中的“国”、“割”、“歌”分别在“起”、“承”、“合”上押韵,“转”句可忽略押韵。

押韵是指一个音节的读音,在以后音节读音中的重复,或是一个单词的最后一个音节或几个音节的读音在以后音节相应位置的读音重复。从押韵的位置看,押韵主要有头韵(alliteration)、尾韵(end rhyme)和腹韵(internal rhyme)。其中尾韵又分全韵(perfect rhyme)和非全韵(imperfect rhyme),全韵要求押韵的辅音和元音都相同,非全韵又包括只是元音相同,但辅音不押韵的原韵(assonance)和只押辅音不押元音的和韵(consonance)。

(三)歌曲翻译的“忌讳”

1.歌词忌讳晦涩难懂词语

诗的语言再美,却未必适合歌词。歌词要使听者容易听懂、易于传唱,忌讳使用一时难以理解的词语。《我和我的歌词》语言简练朴实,与其简约的旋律完美的结合在一起,所以这首歌曲的翻译,在用词上也应呼应原作曲调简约、语言凝练的特点。例句4:

覃译:No one can break us apart

许译:will never asunder go

赵译:apart we will never go

许译的“分割”使用了“go asunder”,其中“asunder”一词是文学、诗歌领域专用词:“asunder:(old-fashioned or poetic/literary)apart, in pieces”,比较生僻。而覃译则用了人们熟知的break apart,赵译为go apart,都简单易懂,好记好唱。许译中还有一些如“croon, wisp, aglow, aye, billow, whirlpool”等文学性较强的词汇,彰显了其深厚的文学底蕴。但对于《我和我的祖国》这首歌曲翻译来说,不易传唱。“袅袅炊烟”这句的“Wisps of smoke grow”挤在四个音节里,也加大了演唱的难度,即使连读、吞音也不一定能唱全。而《我和我的祖国》中文歌词则是简单好唱,朗朗上口。

2.歌词忌讳同音或近音相邻

歌曲翻译时如果把同音或音相近的词编排在一起,会造成听觉辨别的歧义或失误。例句5:

覃译:No matter where I travel You are what I’m singing for

许译:Wherever I roam and go, there always streams a song yo

赵译:No matter where I am, there/flowsa song, a songto flow

赵译中后半句连用了两个“a song”,这样原文中的一句话,译文拆分为三个部分,结构上不呼应原文,而且连续两个“a song”容易使人产生疑问。译文中虽然加了逗号表分隔,但在演唱时,这里“3+4”的音节比较紧凑,在“3”和“4”之间也并没有停顿的空间。

三、“译配”理论下的歌曲翻译建议

上述薛范先生提出的歌曲译配的一些原则外,《我和我的祖国》译本尚有提升空间值得讨论研究。

(一)乐句间最好独立成句

例句6:

覃译:China catches my heart No one can break us apart

许译:My Home Country and Iwillneverasundergo

赵译:My mo therland and Iapartwewillnevergo

这两个乐句的翻译,覃译为两个独立的语句。许译和赵译将两个乐句合译为一个语句。但不论从重音需要落在强拍上而言,还是从演唱者的实际角度出发,覃译的一语句对应一乐句都是更适合演唱,也更贴合原文抒情中带有铿锵有力的曲调特点。

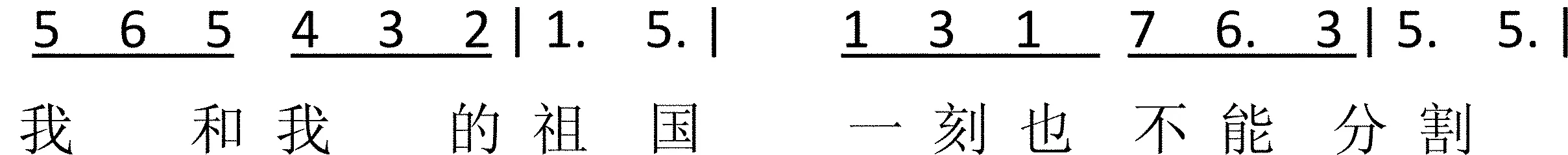

(二)小节间最好独立成词

例句7:

覃译: Sing of them once|more

许译:Atrail’s seen a |glow

赵译:atrail down be |low

这个乐句的翻译覃译为一词对应一字,许译和赵译最后一个词分别为“a glow”和“below”,但却都被小节线拆分开为“a|glow”和“be|low”容易引起歧义。从听觉角度看,听者难以辨别这里是一个词“a glow”和“below”,还是两个词“a glow”和“be low”。从演唱角度看,明知道译文中是一个词,但在演唱时却要遵循乐谱中的停顿,将一个词拆成两个词去唱,也给演唱者造成了难度和困扰。

《我和我的祖国》的三个英译本,许译和赵译都诗意优美,堪称佳作。但结合其音乐属性和文学属性来看,覃译与原曲贴合度最高,与原词语言特点最相符。其英文演唱版也在网络上广泛流传,与中文版一样朗朗上口,易于传唱。

然而许译和赵译的英文演唱难度较大,不如覃译版容易演唱。虽然覃译版意译自由度较大,不如更加直译的许译、赵译贴合原文,但国外的歌曲翻译家为了让翻译歌曲“可诵、可唱、可听、可理解”,宁可忠于音乐而委屈原词,让译文与原作有些出入。国内香港流行歌曲往往也有国语版和粤语版两种歌词版本,而且这两种版本的内容完全不同。这是因为普通话的读音、声调与粤语完全不同,如不改变歌词,就会出现大量“倒字”现象,韵脚也会错乱。由此可见,歌曲翻译属于“二度创作”,重要的是传达出原作的神韵,而不仅仅局限于对歌词字面上的忠诚。

总之,在歌曲翻译过程中,译配者需要综合运用其外语修养、汉语语言、文学修养以及音乐修养。歌曲译配是一种艺术创造,让听者感受到歌曲的韵之美、意之雅。用歌曲传达心声、弘扬民族自信、抒发爱国之情,让我们一起唱响《我和我的祖国》,唱响“心中的歌”!