汉语“邻居”义词的历时演变与共时分布

2022-06-15汤传扬

汤传扬

(中国社会科学院 语言研究所/辞书编纂研究中心,北京 100732)

“邻居”义词是日常生活中的常用词。具体来说,“邻居”义指的是住家接近的人或人家。汉语史上表“邻居”义的词有很多,如邻、邻家、邻里、邻舍、邻伍、比邻、邻比、邻曲、邻居、邻并、邻保、邻壁、邻右(佑)、并邻、街坊等。“旁家”亦可以指邻居,但使用频率极低,且未被《汉语大词典》收录。因此,未将“旁家”纳入考察范围。现代汉语方言中则有邻居、邻舍、街坊等。关于汉语史的分期,学界一般将先秦至西汉视为上古,东汉至隋视为中古,唐至清视为近代。以下首先分上古、中古、近代三个时期考察汉语“邻居”义词成员及分布的历时演变,其次考察现代汉语方言中“邻居”义词的分布情况,进而探讨两者的关系。

一、“邻居”义词的历时演变

上古汉语时期,表示“邻居”义的主导词是“邻”,继之是“邻家”“邻里”。“旁邻”“傍邻”等在西汉时期始见,使用频率还较低,处于萌芽状态。

《说文·邑部》:“邻,五家为邻。”表“邻居”义的“邻”在该期的用例如:

(1)洽比其邻,昏姻孔云。(《诗·小雅·正月》)

(2)谚曰:“非宅是卜,唯邻是卜。”二三子先卜邻矣,违卜不祥。(《左传·昭公三年》)

(3)子曰:“孰谓微生高直?或乞醯焉,乞诸其邻而与之。”(《论语·公冶长》)

(4)孟子曰:“今有人日攘其邻之鸡者,或告之曰:‘是非君子之道。’”(《孟子·滕文公下》)

(5)今有人于此,舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之;舍其锦绣,邻有短褐而欲窃之;舍其粱肉,邻有糠糟而欲窃之。此为何若人?(《墨子·公输》)

(6)其邻桎其后足,狗乃取鼠。(《吕氏春秋·士容》)

“邻家”在该期的用例如:

(7)譬有人于此,其子强梁不材,故其父笞之,其邻家之父举木而击之。(《墨子·鲁问》)

(8)臣邻家有远为吏者,其妻私人。(《战国策·燕策一》)

(9)当桑之时,臣邻家夫与妻俱之田,见桑中女,因往追之,不能得,还反,其妻怒而去之,臣笑其旷也。(西汉刘向编《说苑》卷9)

汪维辉曾对“邻里”作了如下考察:“始见于《论语·雍也》,但先秦文献中罕见,仅《礼记》中有一例。西汉的贾谊《新书》、《史记》等有用例……为西汉人常语。”(1)汪维辉:《〈僮约〉疏证》,载《汉语词汇史新探》,上海人民出版社,2007年,第290页。“邻里”在该期的用例如:

(10)子曰:“毋!以与尔邻里乡党乎!”(《论语·雍也》)

(11)夫启耳目,载心意,从立移徙,与我同性,而舜独有贤圣之名,明君子之实,而我曾无邻里之闻,宽徇之智者。独何与?(西汉贾谊《新书》卷8)

(12)喂猪纵犬,勿与邻里争斗。(西汉王褒《僮约》)

“旁邻”“傍邻”等非主导词在西汉时期的用例如:

(13)下蔡威公闭门而哭,三日三夜,泣尽而继以血,旁邻窥墙而问之曰:“子何故而哭,悲若此乎?”(西汉刘向编《说苑》卷13)

(14)傍邻闻之,以臣为愚,故名此谷为愚公之谷。(西汉刘向编《说苑》卷7)

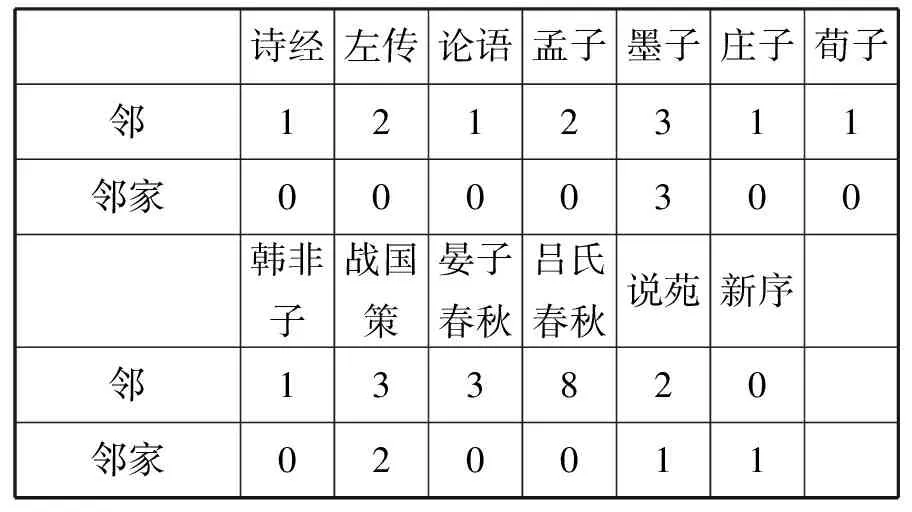

“邻”“邻家”在上古汉语部分文献中的使用情况如表1。

表1 “邻”“邻家”在上古汉语部分文献中的使用情况

中古汉语时期,昔日的主导词“邻”多出现在“以(与)……为邻”结构中,呈现出程式化的特征,据此我们推断该期单音节的“邻”已经从口语中消退。例如:

(15)不若幼无父母,壮无妻儿,出以野泽为邻,入用堀穴为家,困于朝夕,无所假贷。(东汉桓谭《新论·琴道》)

(16)若委弃妻子,独处山泽,邈然断绝人理,块然与木石为邻,不足多也。(东晋葛洪《抱朴子内篇》卷3)

(17)如此之人,阴纪其过,鬼夺其算。慎不可与为邻,何况交结乎?(南北朝颜之推《颜氏家训·归心》)

该期,概念场新增成员“邻舍”“邻伍”“比邻”“邻比”“邻曲”“邻居”等。例如:

(18)邻舍比里,共相压迮。(《后汉书·陈忠传》)

(19)闭门自守,又坐邻伍铸钱挟铜,奸吏因以愁民。(《汉书·王莽传下》)

(20)居宅数有赤光紫气之异,邻伍惊恐,佥谓怪变。(《魏书·高树传》)

(21)后署宝主簿,宝徙入舍,祭灶请比邻。(《汉书·孙宝传》)

(22)丈夫志四海,万里犹比邻。(三国魏曹植《赠白马王彪》)

(23)自非知旧邻比,庶几已下,欲请呼者,当辞以他故勿往也。(三国魏嵇康《家诫》)

(24)宁有族人管贡,为州吏,与宁邻比,臣常使经营消息。(程喜《答诏问管宁》,《全三国文》卷40)

(25)与二三邻曲,同游斜川。(东晋陶渊明《游斜川诗序》)

(26)原平自以不能广施,至使此人颠沛,乃于所植竹处沟上立小桥,令足通行,又采笋置篱外,邻曲惭愧,无复取者。(《宋书·郭原平传》)

(27)存相恤而亡相救,则邻居相恃,怀土而无迁志。邻居相恃,怀土无迁志,则民必安矣。(傅玄《安民》,《全晋文》卷48)

(28)其四面邻居,赂入其地者侯天盛兄弟,越次出补长史、大郡。(《魏书·赵修传》)

我们调查了该期《东观汉记》《风俗通义》《汉书》《太平经》《新论》《论衡》《全晋文》《三国志》《宋书》《魏书》《文选》《颜氏家训》等文献中表“邻居”义的双音词及其使用频次,结果如表2。

表2 中古汉语时期部分文献中“邻居”义词的使用情况

从表2不难看出,该期表“邻居”义的成员众多,主导词是“邻里”。

以下讨论近代汉语时期“邻居”义词的演变情况。此期以元为界,分作两个阶段。唐宋时期,概念场新增成员“邻并”“邻保”“邻壁”“邻右”“并邻”“街坊”等。例如:

(29)闲居少邻并,草径入荒园。(唐贾岛《题李凝幽居》)

(30)钱遣邻保出,任你自相差。(唐王梵志《家口惣死尽》)

(31)慢行成酩酊,邻壁有松醪。(唐李商隐《自喜》)

(32)绍兴兵火末,来豫章东湖南岸,结庐独居。待邻右有恩礼,无良贱老穉,皆不失其欢心。(南宋张世南《游宦纪闻》卷3)

(33)新第谁来作并邻,旧官宁复忆星辰。(北宋苏轼《逸堂》)

(34)街坊竞看,仕庶咸嗟,叹幼年能发于善心,怪龆龀解辞于俗网。(《敦煌变文校注》卷五《维摩诘经讲经文(四)》)

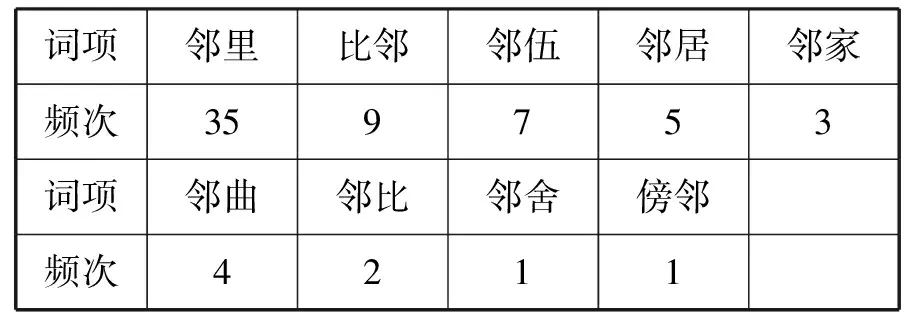

“邻居”义词在唐宋时期部分文献中的使用情况如表3。

表3 唐宋时期部分文献中“邻居”义词的使用情况

表3说明:近代汉语时期表“邻居”义词还有“邻左”,但“邻左”使用频次较低,故未纳入统计范围。可参《近代汉语词典》【邻左】条。(2)白维国:《近代汉语词典》,上海教育出版社,2015年,第1187页。

从表3可以看出,表示“邻居”义,唐代“邻里”为主导词,宋代“邻家”“邻里”为主导词。在表格所列文献中,“街坊”只见于“敦煌变文”中,呈现出鲜明的北方地域色彩。

元明清时期,概念场新增“排邻”“地邻”“隔邻”“里邻”等成员,“邻右”又作“邻佑”。例如:

(35)小的们招集排邻去看时,果然两个都死在地下。(明陆人龙《型世言》第33回)

(36)知县便叫地邻来问他道:“那王甲与李乙果有仇否?”(明凌濛初《初刻拍案惊奇》卷11)

(37)先请附近地邻来坐席面,大酒大肉管待,临散皆肩背项负而归。(明兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第65回)

(38)谁想隔邻人家,有人在楼上做房。(明凌濛初《二刻拍案惊奇》卷39)

(39)到家之日,里邻惊骇,道是韩生向来遇妖,许久不见,是被妖魅拐到那里去,必然丧身在外,不得归来了。(同上卷30)

(40)小人是苦主,有姚居仁欠小的银子五两,怪小的小厮催讨,率弟与家人沿路赶打,直到小的家里,登时打死,里邻都是证见。(明陆人龙《型世言》第13回)

(41)如有隐藏或违限不解赴官,许邻佑诸人首告。(《元典章·刑部》卷18)

(42)邻佑与窝主,停藏的罪同诛。(元施惠《幽闺记》第6出)

(43)邻佑人等,一面救火,一面救起杨太尉。(明施耐庵《水浒传》第72回)

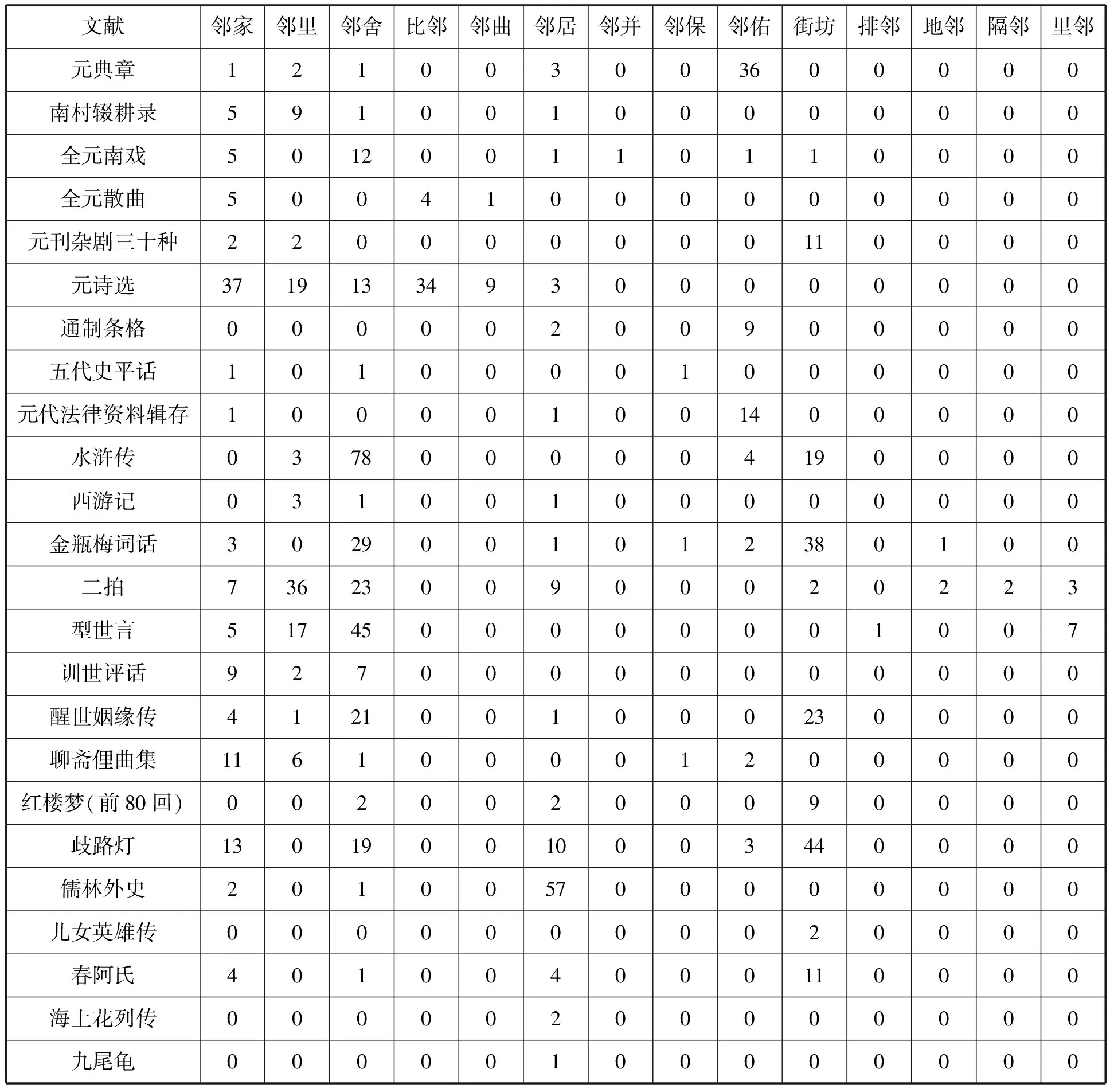

“邻居”义词在元明清时期部分文献中的使用情况如表4。

表4 元明清时期部分文献中“邻居”义词的使用情况

表4说明:“邻佑”亦作“邻右”,“街坊”亦作“街房”,在统计词频时考虑到了这些词形。《训世评话》分文、白两部分。“邻家”“邻里”“邻舍”在两部分中的使用情况如下:“邻家”(文3例,白6例),“邻里”(文1例,白1例),“邻舍”(文0例,白8例)。明清时期,表“邻居”义还有“邻舍家”,这在表格所列文献中亦有体现。其中,《水浒传》2例、《金瓶梅词话》2例、“二拍”1例、《训世评话》1例、《醒世姻缘传》15例、《聊斋俚曲集》4例。据《汉语方言大词典》“邻舍家”条义项①〈名〉邻居。冀鲁官话。吴语。(3)许宝华、[日]宫田一郎:《汉语方言大词典》(修订本),中华书局,2020年,第2424页。

结合表4及相关语料,我们可以得出以下几点结论。

第一,元代,在直译体白话《元典章》《通制条格》以及《元代法律资料辑存》中,“邻佑”为概念场主导词。在通俗作品《全元南戏》《元刊杂剧三十种》中,“邻居”义词的使用情况呈现出南北差异。在南方系语料《全元南戏》中,“邻舍”为主导词;在北方系语料《元刊杂剧三十种》中,“街坊”为主导词。在诗歌中,“邻居”义词使用的频次高并且成员广。明代,“街坊”在江淮官话作品《水浒传》、山东方言作品《金瓶梅词话》等中有分布,但在“二拍”、《型世言》《训世评话》等南方官话作品或吴方言背景作品中少见,呈现出较强的北方地域色彩。“邻舍”“邻家”在南北方言背景文献中均见使用。清代,“街坊”在山东方言作品《醒世姻缘传》、河南方言作品《歧路灯》、北京官话作品《红楼梦》《儿女英雄传》《春阿氏》等中有分布,但在江淮官话作品《儒林外史》、吴方言背景作品《海上花列传》《九尾龟》中未见用例,继续保持其北方方言色彩。在北京官话作品《红楼梦》《儿女英雄传》《春阿氏》及河南方言作品《歧路灯》中,“街坊”为主导词。清中期以前,“邻舍”仍是通语词,但随着时代的发展,“邻舍”的使用频次在减少,大有降格为方言词之势。“邻居”在元至清中期一直呈现出“低迷”态势,清中期之后这一局面得到改观。“邻居”率先在江淮官话作品《儒林外史》中占据优势,继之是吴语作品《海上花列传》《九尾龟》。

第二,汪维辉指出:“每一个词都有其时代性,时代性是指词只在一定的时段内使用。”(4)汪维辉:《论词的时代性和地域性》,《语言研究》2006年第2期。“邻居”义词中的“邻右(佑)”“排邻”“地邻”“隔邻”“里邻”等均有鲜明的时代色彩。“邻右(佑)”始宋终清,“排邻”“隔邻”“里邻”始明终清。“地邻”在萧红的《生死场》中还有使用。

清中后期,“街坊”为北京官话词在域外文献中有很好的体现。例如:

(44)那个阿哥,是喒们旧街坊啊。(《清文指要》第7课,嘉庆十四年夏(1809)三槐堂重刻本)

(45)那个人哪,是咱们旧街坊啊,眼看着长大的孩子。注1:坊fang1,本指旧时城中行政区或地区:街坊chieh-fang,邻居。(《语言自迩集》第2版“谈论篇百章之二十”)

据张美兰、刘曼考察:“《清文指要》中有大量的北京话口语词,反映了两百多年前北京地区的口语面貌。”(5)张美兰、刘曼:《〈清文指要〉汇校与语言研究》,上海教育出版社,2013年,前言第8页。《语言自迩集》是英国驻京使馆威妥玛编写的一部供西方人学习北京官话口语的汉语课本,该书如实记载了清末北京官话口语词。两书中均出现有“街坊”一词。

与明代小说《西游记》相比,清代车王府鼓词曲本《西游记》使用了“街坊”一词。例如:

(46)唬得我一家并左邻右舍,俱不得安生。(《西游记》第18回)→唬得我一家大小并那邻舍街坊不得安宁。(车曲27-191)(说明:27-191表明该例句在《清车王府藏曲本》第27册第191页)

据陈颖、侯瑞芬考察:“明代抱翁老人选辑的《今古奇观》共四十篇,是从冯梦龙‘三言’和凌濛初‘二拍’的二百篇故事中选编而成,对原著文字略有修改。金国璞所译《今古奇观》从中选取了四篇,第一编是《李汧公穷邸遇侠客》和《十三郎五岁朝天》,第二编是《沈小霞相会出师表》和《怀私怨狠仆告主》。金国璞删掉了原文的一些典故,增加了北京口语词。”“金国璞,号卓庵,直隶大兴县(今属北京)人,清末监生,同文馆出身。他曾于1897年开始先后在东京高等商业学校附属外国语学校、东京外国语学校、台湾协会学校等机构教授汉语,回到北京后继续担任日本留学生的汉语教师,编著多部汉语教科书。”(6)陈颖、侯瑞芬:《〈今古奇观〉(导读)》,载[日]中田敬义等编著,陈颖、侯瑞芬校注:《伊苏普喻言·今古奇观·搜奇新编》,北京大学出版社,2018年,第133—134页。金国璞所译《今古奇观》将原本中的“邻家”“邻舍人”“四邻八舍”等改为“街坊”。例如:

(47)(a)房德布又取不得,反讨了许多没趣。欲待厮闹一场,因怕老婆嘴舌又利,喉咙又响,恐被邻家听见,反妆幌子。(明抱翁老人辑《今古奇观》卷16)

(b)房德布也没要出来,倒听了好些个闲话,打算要和他闹一场罢,又怕他媳妇儿嘴又利害,嗓子又大,叫街坊听见倒怪不好看的。(金国璞译《李汧公穷邸遇侠客》)

“邻居”义词在六种版本《官话指南》中有异文。例如:

(48)(A)我是出外打围去了。是同谁去的?是同着我们一个街坊去的。

(B)我是出外打猎去了。是同那个去的?是同着我们一个邻舍去的。

(C)到外势打猎去之咾。同啥人去个?同一个邻舍一淘去个。

(D)我是出门打猎去个。同啥人去个?是同我伲一个邻舍去个。

(F)我去打猎嚟。同乜人去呢?同一个街坊[或改邻舍]去嘅。

A代表北京官话《官话指南》(1881年),B代表南方官话《官话指南》(1893年),C代表沪语《土话指南》(1889年),D代表沪语版《沪语指南》(1896年),E代表粤语《粤音指南》(1895年),F代表《改订粤音指南》(1930年)。北京官话《官话指南》、粤语《粤音指南》《改订粤音指南》用“街坊”,南方官话《官话指南》、沪语《土话指南》《沪语指南》用“邻舍”。据张美兰考察:“A版用北方话词:‘街坊’。BCDF用南方话词:‘邻舍’。E版或沿用A版用词,或以短语‘同屋住’表示。”(7)张美兰:《〈官话指南〉汇校与语言研究》,上海教育出版社,2017年,第651页。其实,F版也有沿用“街坊”的。

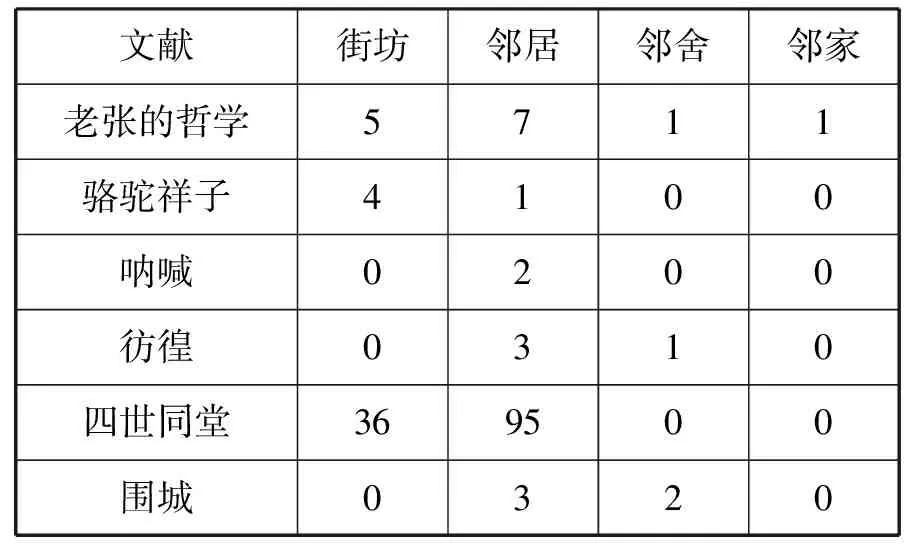

民国时期,“邻居”义词的使用情况如何?为此,我们调查了几部现当代文学作品,结果如表5。

表5 民国时期几部现代文学作品中“邻居”义词的使用情况

与前代相比,该期“邻居”义词的成员在减少。在表格所列文献中,“街坊”只出现在老舍的作品中,仍旧保持其北京官话色彩。“邻居”一跃成为概念场主导词,无论是在南方作家的笔下还是北方作家的笔下。相比而言,“邻舍”多为南方作家所用。

二、“邻居”义词的共时分布

现代汉语方言中“邻居”义词的使用情况如何?调查李荣主编《现代汉语方言大词典》,结果如下所述。

表示“邻居”义,东北官话(哈尔滨)、冀鲁官话(济南)、中原官话(洛阳)、粤语(广州)等地用“街坊”;吴语(崇明、上海、杭州、宁波、温州)、徽语(绩溪)、湘语(长沙)、赣语(南昌、萍乡、黎川)、客家话(梅县、于都)等地用“邻舍”;胶辽官话(牟平)、江淮官话(扬州)、中原官话(洛阳)、晋语(太原)等地用“邻居”。

《现代汉语词典》(第7版)【街坊】条标〈口〉,【邻舍】条标〈方〉,【邻居】为通用词。

将“邻居”义词的“共时分布”与“历时演变”相结合,我们可以得出以下几点认识。

第一,“街坊”从唐五代产生伊始,便具有较为鲜明的北方方言色彩。不过令人费解的是现代粤语中使用“街坊”一词。“街坊”是何时进入粤语并扎根的还有待进一步研究。承张美兰教授见告,“街坊”应该是北京官话词的渗透。粤语受北京官话的影响,这与雍正六年(1728)至乾隆末年(1795)期间,在闽粤两地进行的以北京话为目标的“正音运动”有关,也是清代推动北京官话运动的影响结果。雍正六年,雍正帝下达了一则“谕闽广正乡音”的谕令:“应令广东福建两省督抚,转饰所属各府州县有司及教官遍为传示。多方教导。务祈言语明白,使人通晓。不可仍前习为乡谈,则伊等将来引见殿陛,奏对可以解明,而出仕他方,民情亦易于通晓矣。特谕。”

第二,“邻舍”从通语词降格为南方方言词,这一地域流变应是在清中后期完成的。

第三,“邻居”从中古时期产生伊始,一直较为低迷,直到清中后期才逐渐崛起成为主导词,这或许是受江淮官话的影响所致。

三、“邻居”义双音词的构词分析

汉语史上,表“邻居”义的双音词多达十多个。从结构上看,这些双音词均采用复合式。复合式又可分为偏正型和联合型。前者如“邻家”“邻舍”“邻居”“邻曲”“邻壁”“旁邻”“傍邻”“排邻”“地邻”“隔邻”,后者如“邻里”“邻伍”“邻保”“邻并”“并邻”“邻比”“比邻”“街坊”“邻右(佑)”。“里邻”既可以分析为偏正型,又可以分析为联合型。“邻家”“邻舍”“邻居”中的“家”“舍”“居”均有“住所”义,属于“同步构词”(8)关于“同步构词”,可参看王云路:《论汉语复音词的同步构词》,《历史语言学研究》(第13辑),商务印书馆,2019年,第188—203页。。《说文·宀部》:“家,居也。”《诗·大雅·绵》:“古公亶父,陶复陶穴,未有家室。”毛传:“室内曰家。”《玉篇·亼部》:“舍,处也。”《礼记·曲礼上》:“将适舍,求毋固。”《尚书·盘庚上》:“各长于厥居,勉出乃力。”孔颖达疏:“各思长久于其居处。”“曲”有“偏僻的处所;乡里”义,如《诗·秦风·小戎》:“在其板屋,乱我心曲。”朱熹注:“心曲,心中委曲之处也。”《庄子·秋水》:“曲士不可以语于道者,束于教也。”西汉司马迁《报任少卿书》:“仆少负不羁之才,长无乡曲之誉。”《汉语大字典》(第二版)“曲”字条义项“近;相近”。《释名·释言语》:“曲,局也,相近局也。”王先谦疏证补:“局训近,曲亦训近,故成国以局释曲。靖节《游斜川》诗序云:‘与二、三邻曲同游斜川。’又诗云:‘邻曲时时来。’‘邻曲’若今‘邻近’矣。”此可备一说。

“邻里”“邻伍”“邻保”三者的成词与户籍编制有关。《周礼·地官·遂人》:“五家为邻,五邻为里。”《释名·释州国》:“五家为伍,以五为名也。”《左传·襄公三十年》:“田有封洫,庐井有伍。”杜预注:“使五家相保。”《隋书·食货志》:“五家为保,保有长。”“邻并”“并邻”“邻比”“比邻”亦是如此。蒋礼鸿指出:“邻居,犹如说‘比邻’,‘比’和‘并’是一声之转……‘并邻’就是‘邻并’的倒说,而‘并邻’又与‘比邻’为声转。”(9)蒋礼鸿:《敦煌变文字义通释》(增订本),上海古籍出版社,1981年,第28—29页。“街”“坊”同义并列成词。“坊”是城镇中街道里巷的通称。《说文新附·土部》:“坊,邑里之名。古通用埅。”北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》卷四:“自退酤以西,张方沟以东,南临洛水,北达芒山,其间东西二里,南北十五里,并名为寿丘里,皇宗所居也,民间号为王子坊。”《旧唐书·食货志上》:“在邑居者为坊,在田野者为村。”