数字化情境下制造企业跨界行为、资源获取与持续竞争优势

2022-06-14赵晓康沈华礼

薛 芳,赵晓康,沈华礼,3

(1.东华大学旭日工商管理学院, 上海 200051;2.上海立信会计金融学院外国语学院, 上海 201620;3.萍乡学院商学院, 江西萍乡 337055)

一、引言

新一代数字技术充分发挥了信息可分离性、遍在性的特点(赵振和彭毫, 2018),对传统企业的生产方式、经营方式造成了巨大冲击。因此,如何适应数字化情境、重新塑造价值创造方式是当前多数企业面临的问题。数字经济是建立在信息流动而不是物质流动基础上的,物质流动渐渐被信息流动所支配,企业要保持持续竞争优势,需要学习和掌握运用信息流动带动物质流动的能力。数字化情境下企业需要改变原有经营理念,对整个价值创造的过程与结果进行重新思考,需要重新组合与分配市场结构及势力。互联网技术的无界特性使得现代企业比以往任何时刻都更需要通过有效的跨界行为融合更多资源,以便创造更加多样化的产品和服务,适应消费者不断变化、日趋复杂的需求(赵振,2015)。

已有研究一般持有一种潜在假设,即特有资源的租金占用需要企业掌握资源的所有权或者对资源能够完全控制,而数字技术的渗透逐渐改变了人们对企业与资源的关系及竞争优势获取的认识。企业不需要完全占有价值创造所需要的资源,但可以通过跨界行为充分整合企业内外部资源,创造出更符合消费者需求的产品和服务。而这一过程要求企业重新定义其边界,管理企业跨越边界融合资源、创造价值的行为,即跨界行为。

组织的边界界定是组织存在的前提,但人们对组织边界的界定往往是模糊的(Hopp,2005)。学界早期认为组织边界主要由有形资产的界限决定,20世纪90年代组织边界的划定意味着权威的范围,即定义其环境中的物理权威规则(Hopp,2005)。随着社会实践的发展,学界慢慢认识到无形资源对企业边界的重要影响。无形资源的充分利用、核心能力的无限延伸,可以使企业边界趋于无穷(李海舰和原磊,2005)。数字技术为企业充分融合组织内外的资源和能力,实现资源效益最大化提供了技术条件。现代企业需要保持组织有形边界的相对闭环,同时保持能力和关系边界的开放,以便在不确定的环境中获取持续竞争优势。

数字技术的渗透运用大数据、云计算、物联网等信息处理技术将企业、消费者、供应商等利益相关者连接起来,实现生产要素的跨界融合(刘广等,2019)。企业需要根据消费者需求的不断变化,跨越边界寻求创新资源,实现对异质性资源的有效配置。组织已创造的价值决定组织的边界,同时组织的边界也决定组织能够创造的价值,这种价值创造的观点强调组织的核心竞争力及组织之间的资源互补性。企业必须要考虑如何获取资源,如何将外部资源和内部资源禀赋结合以获取持续竞争优势。

国内学者们对跨界行为的本质及特征进行了有益探索。樊骅等(2015)在Ancona和 Caldwell(1992)跨界行为量表的基础上拟合出边界松弛和边界紧缩活动两个测量维度;宋萌等(2017)在Ancona和 Caldwell(1992)跨界行为量表基础上,开发了领导者跨界行为量表。同时,有关跨界行为对组织学习、创新、团队氛围、领导者和跨界者行为等因素的影响机制的实证研究也逐步发展(樊骅等,2015; 王艳子等,2017)。徐磊(2019)对跨界行为、团队信任及创新绩效之间的关系开展了实证研究,臧维等(2019)对团队跨界行为、知识整合能力及团队创造力等进行了研究。

然而,现有跨界行为的实证研究大多建立在Ancona和Caldwell(1992)跨界行为量表基础上(臧维等,2019;余义勇和杨忠,2020),这些研究关注组织中个体或团队跨界行为的特点(杨林等,2018),对组织层面的跨界行为特征研究相对较少,相关研究的视角和方法较为单一。Ancona和Caldwell(1992)跨界行为量表虽然内容丰富、操作性强,对团队跨界行为的衡量具有重要意义,也得到国内外学者的广泛认可。但是,一方面该量表只适用于团队或个人的跨界行为,不适用于衡量组织层面的跨界行为,具有特定的使用范围;另一方面随着数字化时代来临,企业或团队跨界行为的发展方式和特点也发生了质的改变,需要根据当前的跨界行为特征不断推进。

本文在系统梳理跨界行为与资源获取相关文献的基础上,重新界定了数字化情境下跨界行为的基本概念与类型划分,建立跨界行为、资源获取与持续竞争优势的理论模型,通过127家制造企业调研数据分析跨界行为对持续竞争优势的影响路径。本文可能的理论贡献表现在:一是,基于资源获取视角探讨数字化情境下,企业跨界行为对持续竞争优势的作用机理。现有文献较少从组织层面开展跨界行为的实证研究,本文引入资源获取因素,通过实证方式验证组织层面的跨界行为对持续竞争优势的影响。本文通过建立理论模型,深入研究跨界广度、跨界深度与信息知识资源、声誉资源获取的关系。二是,本文在系统梳理现有文献的基础上,结合当前数字化的时代特征,重新整理了跨界行为的概念与测量维度,为数字化时代跨界行为的相关研究奠定基础,以期推动数字化情境下的跨界行为研究,为企业探索如何推进跨界行为、实现资源跨界整合提供理论支持。

二、理论基础与研究假设

数字化情境下,市场和技术的不确定性不断增强,组织间的关系对组织发展的影响也越来越大,组织间的边界如何界定,如何建立外部导向趋势,如何管理自身与外部环境的交互关系对组织的成长至关重要。面对当前数字化转型的趋势与挑战,组织如果只专注于自身而不关注外部关系和环境,将无法获取持续竞争优势。

(一)数字化情境下跨界行为的概念界定

20世纪50年代,组织边界及边界活动逐渐受到学者关注(Boulding,1956),跨界行为(Boundary Spanning)成为开放系统模式组织研究的经典表述(Bennett,1989)。跨界行为概念涵盖的范围广、内容多,该领域研究重点也在不断变化。

在工业生产的背景下,跨界行为的重心首先聚焦于边界管理人员,包括销售人员、技术人员及人力资源部门等代表企业与外部环境进行交互的个体和团队,相关研究主要探索边界管理人员的角色、冲突、影响力等,从团队和个人两个层面展开研究(Marrone,2007)。

随着互联网经济的发展,组织及技术界限逐渐模糊,跨界行为研究的重点越来越趋向于从组织中的“人”的具体行为研究上升到更宏观的组织层面研究。Catalano(2009)将跨界行为定义为“组织用以降低不确定性,或管理可能威胁组织生存的突发事件的行为” ,而Krishnan(2010)则认为跨界行为是在组织的外围或边界发生的,用以执行与伙伴企业组织之间活动的全部行为。

跨界行为的具体表现形式多样,但其实质是打破组织边界的资源重组和价值共创。跨界行为是数字化情境下企业与外界环境共生的具体方法,实现知识的交流、创新是跨界行为的结果,其最终目标是提高企业收益并获取持续竞争优势。不同于原有的多元化概念,跨界行为要求企业着眼于企业与利益相关者的信息和资源沟通,而不仅仅局限于组织内部(刘良灿和赵龙英,2019)。

本文结合时代特征,以组织层面的跨界行为为研究对象,将跨界行为定义为在当前信息化、整体化、柔性化发展的经济环境中,企业为了建立、维护关系网络,与外部组织进行有形和无形资源的流通和整合,通过管理组织与其他组织的交互关系创造价值的行为。跨界行为具体表现为资源跨越边界流动,通过整合内外部信息、转移知识、协调任务,促进融合及创新,进而与利益相关者建立关系、管理互动等外部导向活动。

(二)跨界行为测量指标的划分

由于研究对象层次和切入视角不同,跨界行为的测量维度有很多不同的划分标准。梳理国内外跨界行为测量的相关文献后,可知跨界行为的测量主要从五个角度展开:一是,根据跨界交流中具体行为类型划分,观察团队或个人在工作情境中的具体跨界行为,把跨界的具体过程细化,研究跨界是怎样在边界之间发生、发展的。较有影响的是Ancona和Caldwell(1992)制作的跨界行为量表,他们把跨界行为划分为:使节行为(Ambassador)、任务协调(Task Coordination)、侦测行为(Scanning),以及保卫功能(Guard),这种划分法在国内接受度较高,影响较大;二是,根据跨越的界限类型划分,主要通过细分资源和技术流动所跨越的界限来衡量组织的跨界行为,主要的边界类型包括:部门、组织、技术、产业、供应链等。最有代表性的是Rosenkopf和Nerkar(2001)对光盘行业的实证研究,根据资源和技术两个座标轴将跨界行为分为本地跨界(Local Search)、内部跨界(Internal Boundary Spanning)、外部跨界(External Boundary Spanning)和激进跨界(Radical Boundary Spanning)四个象限;三是,根据跨界行为涉及和影响的范围划分,测算组织创新活动中依赖的外部资源渠道数量和交互程度,刻画企业对外界环境的开放程度,如Laursen和Salter (2006)在研究组织与外界环境的交互时提出深度(Depth)与广度(Breadth)概念;四是,根据跨界行为中流动的资源类型划分,通过观测在组织界限间流动资源的不同性质考察跨界行为的发展程度,如Krishnan (2010)根据流动资源将组织跨界行为分为:知识跨界(Knowledge Boundary Spanning)、社交跨界(Social Boundary Spanning)及运营跨界(Operational Boundary Spanning);五是,根据跨界者的角色划分,从角色理论视角出发,将跨界者在连接组织间关系中发挥的角色进行划分,经典的是Tushman和Scanlan (1981)将组织的跨界者划分为看门人(Gatekeepers)及内部联络人(Internal Liaisons)。

本研究的关注点是组织层面跨界行为的总体特点,而不关注跨界过程中具体的行为、角色、界限类型等特征,这与上述第三种根据跨界行为涉及和影响范围的维度划分方式更加契合,本研究采用该方法将制造企业跨界行为划分为跨界广度与跨界深度。跨界广度是企业跨界行为所拥有的独特的资源来源数量,体现组织从中获取资源的产业和领域的多样性(Ofstein,2013);跨界深度是吸取外部环境中信息和资源的程度(Laursen和Salter,2006),表现为企业掌握、整合内外部资源的能力、依赖信息来源实现创新的程度,体现企业对跨界行为中资源的掌控程度(Zahra,2012)。

(三)研究假设

1.跨界行为与持续竞争优势

作为一种关键的组织能力,跨界行为已被证实对组织或团队的绩效(Ancona和Caldwell,1992)、创新(Rosenkopf和Nerkar,2001)等有积极影响。数字化情境下,跨界合作所创造的价值与企业环境适应能力及竞争力正相关(罗珉和李亮宇,2015)。具体来说:一是,跨界行为有助于边界管理者向组织内传递有关环境的信息,控制进出组织的信息流(Tushman和Scanlan,1981),降低信息时代的不确定性(Friedman和Podolny,1992),进而对项目绩效或组织竞争优势产生正向影响(Leonardi和Bailey,2008)。二是,跨界行为有利于企业管理外部关系,获取连接红利。边界管理者之间的人际信任影响组织之间的信任,而联盟企业之间的信任和依赖正向影响联盟关系(Luo,2008)。跨界行为通过利益相关者形成的价值网络实现资源在网络内动态循环,数字化情境下,企业之间的跨界行为由点对点的交流、合作,转变为交互式的网络关系,原本企业之间、企业与消费者之间的竞争关系转变为竞争合作关系,通过关系网络的整体价值增值提高单个企业竞争力(简兆权和曾经莲,2018)。跨界行为的广度决定企业能够连接的资源数量和种类,而跨界行为的深度决定企业外部连接的质量,两者都与企业在数字化情境下的持续竞争优势获取密切相关。由此,本文提出如下假设:

假设1a:跨界广度与制造企业持续竞争优势正相关。

假设1b:跨界深度与制造企业持续竞争优势正相关。

2.跨界行为与资源获取

跨界行为的目的是跨越组织边界识别、搜寻对组织有利的资源,帮助组织与外部异质性资源建立连接,同时将组织内的游离资源与外界需求相结合,有利于打破既有技术路径与资源约束,充分利用组织内外资源,实现资源效用的最大化。数字化情境中,跨界行为的广度是企业拓宽信息知识资源、建立良好声誉资源的基础,可以帮助企业获取更多新技术和模式信息,促进知识和信息的交流,增强企业知识多样性,打破边界的限制,实现知识的整合(唐源等,2020)。而深入的跨界协作能够促进组织间隐形知识的相互传播,建立相互信任的伙伴关系,实现组织间知识信息标准化等,有利于资源在组织间流动(唐源等,2020),提高资源交换的质量(马爽,2021)。由此,本文提出如下假设:

假设2a:跨界广度与制造企业信息知识获取正相关。

假设2b:跨界广度与制造企业声誉获取正相关。

假设2c:跨界深度与制造企业信息知识获取正相关。

假设2d:跨界深度与制造企业声誉获取正相关。

3.资源获取与持续竞争优势

关键资源的获取有利于填补企业资源短板、增强企业创新能力、提高企业效率,帮助企业获得更多优势(郭卫东和侯俊霞,2021)。数字化时代,获取更多的信息和知识,可以帮助企业获取更多的异质性资源,实现新旧知识整合,更新企业知识体系,经过长期积累可以产生知识“涌现”效应,有助于企业创新的实现。通过知识获取,企业对外部显性及隐性知识进行吸收和转化,根据自身需求运用到新的产品或服务中,甚至实现对原有技术的颠覆,完成突破性技术变迁,形成新的竞争优势(马爽,2021)。更多的声誉获取帮助企业建立更密切的网络关系,增强企业跨越边界实现协作的意愿及能力(唐源等,2020),在与外部主体共同协作和解决问题的过程中提高企业自身的协作能力,获取持续竞争优势(郭卫东和侯俊霞,2021)。由此,本文提出如下假设:

假设3a:信息知识获取与制造企业持续竞争优势正相关。

假设3b: 声誉获取与制造企业持续竞争优势正相关。

4.资源获取在跨界行为与持续竞争优势关系中的中介作用

数字化情境下,企业资源获取和共享方式的改变打破了原有的市场分工模式,厂商日益处于边界模糊、内外难分的环境中(罗珉和李亮宇,2015)。数字化协作分工引发了利益相关者的变化和市场结构的调整,通过跨界行为,企业将社会分工或市场分工转化为利益相关者之间的协作,提高了资源流动的效率,企业可以获取协同效应及范围经济、规模经济收益。数字化情境下,跨界行为通过对有效资源的获取,推动了制造企业在价值链的攀升(石喜爱等,2017)。跨界行为通过潜在合作伙伴拥有资源的互补性及学习合作伙伴的潜在收获,获得跨界资源的重新配置机会,进而获取企业持续竞争优势(杨苗苗和王娟茹,2020)。研究表明,跨界行为通过个体的外部知识学习(Teigland和Wasko,2003)、部门间的知识共享和转移及组织间的知识吸收(Leonardi和Bailey,2008)提高组织的竞争优势。罗珉和李亮宇(2015)认为跨界行为通过连接不相干或不兼容的资源产生价值,其研究证实跨界行为所创造的价值与跨界的广度及知识的丰富程度正相关。由此,本文提出如下假设:

假设4a:信息知识获取在制造企业跨界广度与持续竞争优势的关系中具有中介作用。

假设4b: 声誉获取在制造企业跨界广度与持续竞争优势的关系中具有中介作用。

假设4c: 信息知识获取在制造企业跨界深度与持续竞争优势的关系中具有中介作用。

假设4d: 声誉获取在制造企业跨界深度与持续竞争优势的关系中具有中介作用。

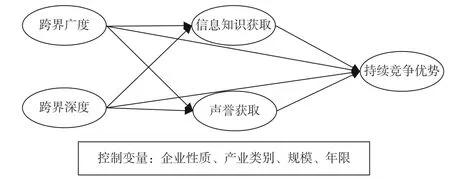

基于以上研究假设,本研究构建以下理论模型,如图1 所示。

图1 理论模型

三、研究设计与数据处理

(一)样本选择与数据收集

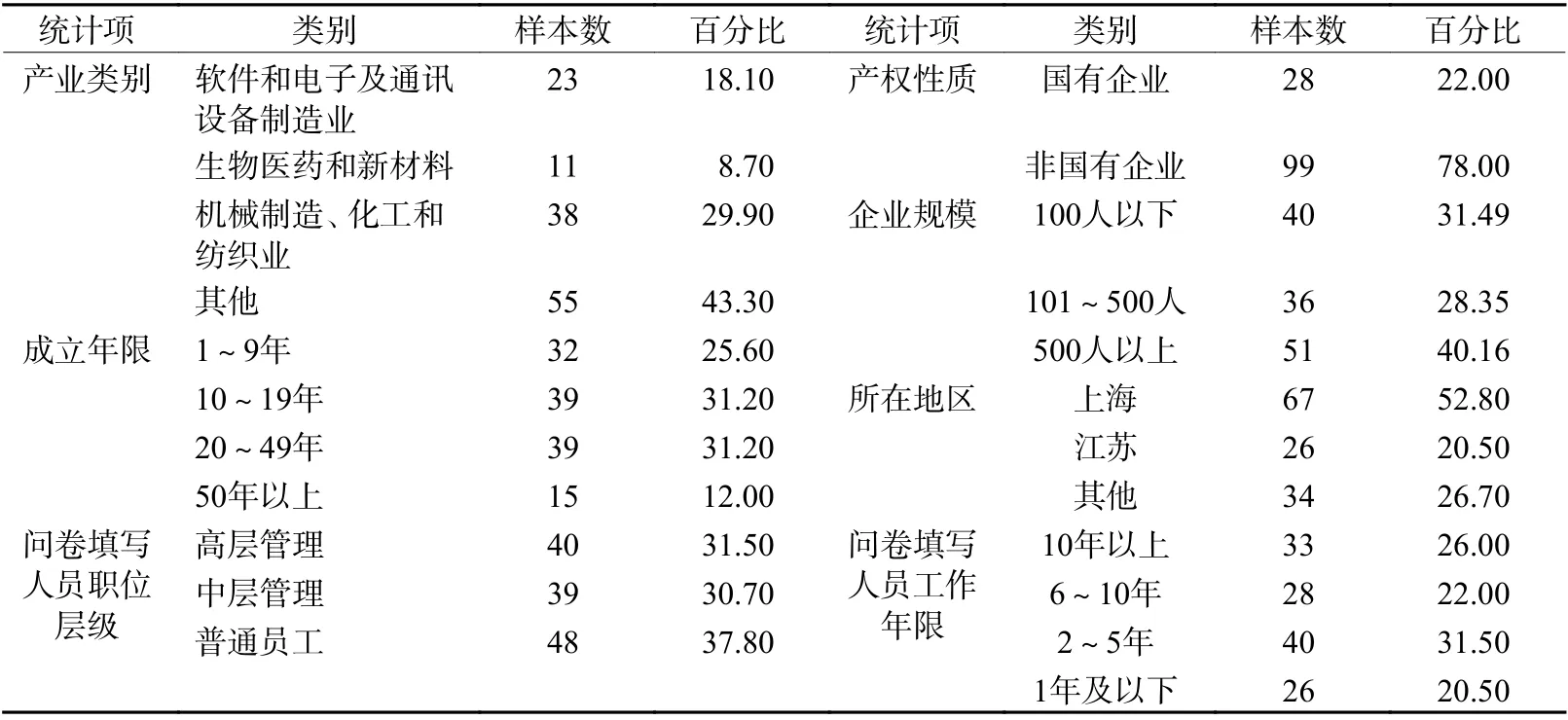

本研究采用问卷调查法检验理论假设,为了提高数据的可靠性与客观性,采用多样化渠道发放问卷,具体包括:在调研、访谈过程中面对面发放;依托大学MBA学员集中发放;根据不同地区制造企业名录,通过电话联系等方式询问企业参与调研的意愿,对同意参加调研的企业通过电子邮件或微信等方式发放、回收问卷。调研时间为2019年12月至2020年2月,共发放问卷202份,回收145份。其中,有效问卷127份,有效回收率为62.9%,调研样本特征分布情况见表1。

表1 调研样本分布

(二)变量测度

变量测量建立在已有量表基础上,结合研究实际进行调整。各题项均采用李克特(Likert)七级计分,调查对象根据企业情况对题项内的相应描述进行打分,分数选项为1~7分,分别代表“非常不符合”到“非常符合”。

1.自变量:跨界行为

本研究基于Laursen和Salter(2006)及Zahra等(2006)的研究,根据跨界行为涉及和影响的范围将跨界行为划分为跨界广度与跨界深度两个维度进行测量。

跨界广度结合Sullivan (2004)和Krishnan(2010)的量表,通过组织从外界获取独特资源的来源衡量企业跨界范围。采用“贵企业与很多网上用户创新社群建立有联系”“基于互联网平台贵企业与很多产业外的企业建立有联系”“贵企业与很多银行、互联网金融企业、政府部门建立有联系”“贵企业经常派遣人员到企业内部其他部门了解情况”四个题项进行测量。

跨界深度结合奉小斌 (2012)和Ofstein (2013)的研究,通过组织对内外部资源的整合和治理能力衡量企业跨界行为的深度。具体题项包括:“我们清晰地知道我们参与创新网络的目标和行动准则”“我们具有很强的发展与合作伙伴之间相互信任、互惠互利的能力”“我们具有很强的占据合作关系网络中心位置的能力”。

2.中介变量:资源获取

资源获取借鉴谭云清和马永生(2020)的研究,从信息知识获取和声誉获取两个维度进行测量。信息知识获取题项包括:“我们能及时有效获取产品需求信息”“我们能及时有效获取企业所需的商业知识”“我们能及时有效获取企业所需的运作知识”;声誉获取的题项为:“我们的产品在市场上的同行内具有良好的声誉”“我们的高管在市场上的同行内具有良好的声誉”“我们的企业在市场上的同行内具有良好的声誉”。

3.因变量:持续竞争优势

持续竞争优势量表结合Hwang等(2015)及谭云清等(2017)的研究,兼顾企业相对竞争态势与优势持续性,根据研究实际进行调整。具体题项包括:“近三年与竞争对手相比,本企业的生产、交易成本持续减少”“近三年与竞争对手相比,本企业产品能更好地满足消费者需要”“近三年与竞争对手相比,本企业的新产品研发绩效非常好”“企业比同业竞争者能够更快把新产品商品化”。

(三)共同方法变异处理

为了增强共同方法变异检验效果,本研究采用未测单一方法潜因子法(Single Method Factor Approaches),对比原理论模型与加入共同方法潜因子的模型拟合指标,发现两个模型的拟合度指标变化值均小于0.04,说明加入共同方法因子后,模型没有明显改善,说明问卷不存在明显的共同方法变异问题。

(四)信度与效度分析

1.信度分析

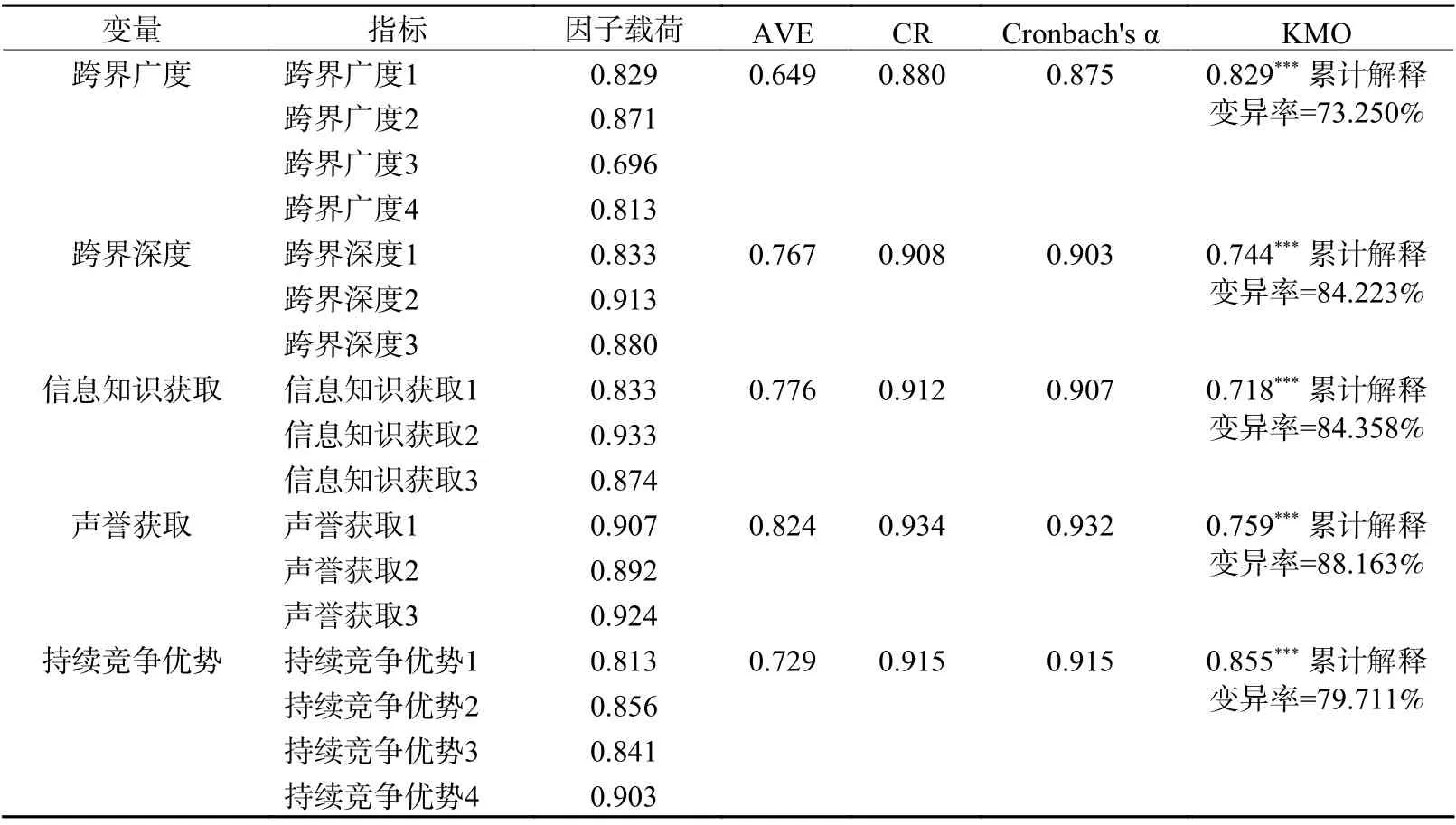

对变量各维度进行Cronbach' Alpha系数检验,结果显示所有变量Cronbach' Alpha系数均大于0.8,说明各个变量内部一致性较高,问卷具有良好的信度指标,具体数值见表2。

表2 变量信效度分析

2.效度检验

各变量KMO值均大于0.7,且巴特利球形检验通过0.001水平的显著性检验,说明数据适合进行因子分析。各题项因子载荷均大于0.6,说明题项具有较强代表性,平均提取方差值AVE值均大于0.6,组合信度CR值均大于0.8,说明问卷聚敛效度理想,以上检验相关具体数值见表2。

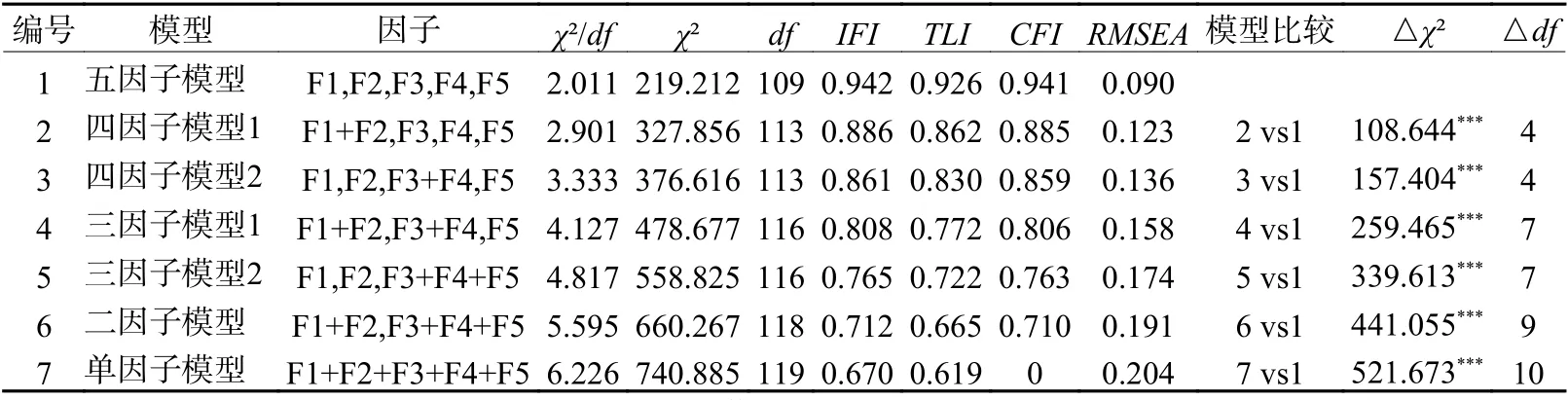

为了验证问卷的区分效度,在原五因子模型基础上,将不同变量合并得到六个竞争模型,与原五因子模型相比较,其他竞争模型的χ²、RMSEA、IFI等适配指数均变差,且变化值通过了显著水平为0.001的卡方检验,说明问卷具有较好的区分效度,相关结果见表3。

表3 变量效度检验

四、实证结果分析

(一)变量描述性统计分析

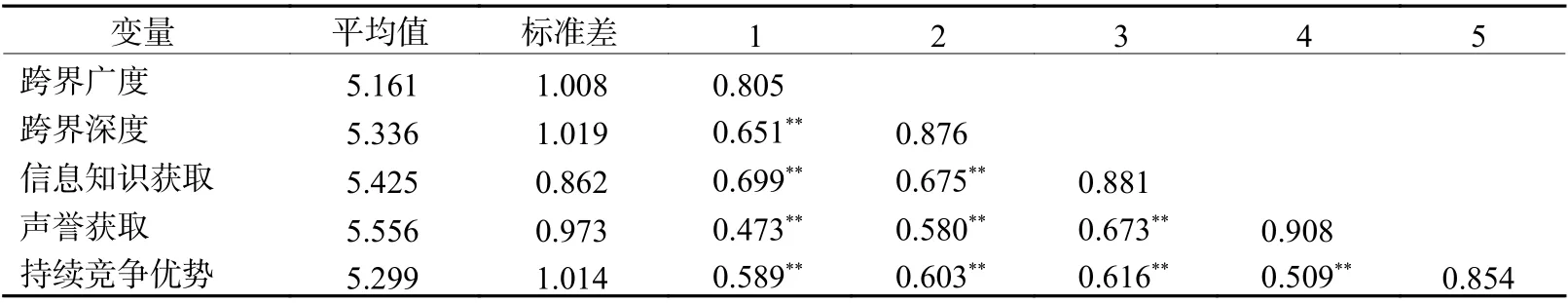

各变量均值、标准差及Pearson相关系数检验结果见表4,对角线为AVE的平方根。由检验结果可知,跨界广度和深度分别与信息知识获取、声誉获取及持续竞争优势显著正相关,信息知识获取、声誉获取与持续竞争优势之间显著正相关,与本研究的理论假设基本一致。

表4 描述性统计与相关系数矩阵

(二)研究假设检验

本研究采用分层回归(Hierarchical Multiple Regression)分析方法进行假设检验。在回归分析前,对解释变量共线性诊断结果显示,每个自变量的容忍度都大于0.1,且方差膨胀因子都小于10,说明解释变量间相关程度不大,不存在严重的共线性问题。

对控制变量所有权性质及产业类别进行虚拟编码处理(郭志刚,2015),将所有权性质分为国有企业与非国有企业,并将非国有企业设为参照组;产业类别设四个虚拟变量:软件和电子及通讯设备制造业、生物医药和新材料、机械化工,以及其他,选择其他作为参照组。

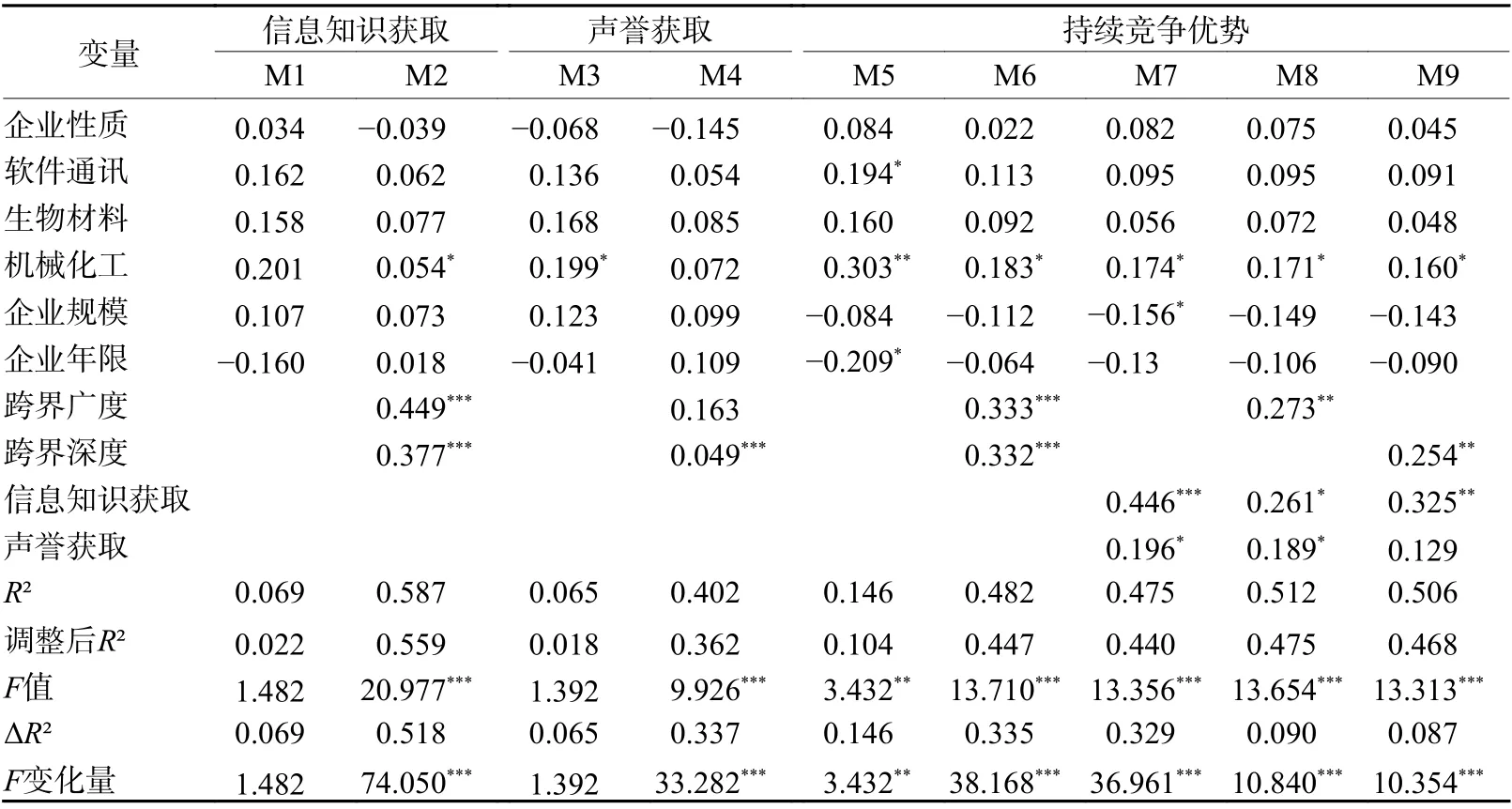

分层回归分析结果如表5所示,模型M1、模型M3及模型M5为分别以信息知识获取、声誉获取及持续竞争优势为因变量引入控制变量的基础模型。

表5 分层回归分析结果

模型M2检验跨界广度、跨界深度与信息知识获取的关系。结果表明,自变量跨界广度与信息知识获取显著正相关(β=0.449,p<0.001),跨界深度与信息知识获取显著正相关(β=0.377,p<0.001),说明跨界广度、跨界深度均对信息知识获取具有显著的正向影响,且跨界广度对信息知识获取的影响较跨界深度大,假设2a、假设2c得到验证。

模型M4检验跨界广度、跨界深度与声誉获取的关系。结果表明,自变量跨界广度与声誉获取无显著正相关(β=0.163,p>0.05),跨界深度与声誉获取显著正相关(β=0.049,p<0.001),说明跨界深度对声誉获取具有显著的正向影响,而跨界广度对声誉获取没有显著影响,假设2d得到验证,假设2b未得到验证。

模型M6检验跨界广度、跨界深度与持续竞争优势的关系。结果表明,跨界广度与持续竞争优势显著正相关(β=0.333,p<0.001),跨界深度与持续竞争优势也显著正相关(β=0.332,p<0.001),且M6的R²增加至48.2%(ΔR²=33.5%),模型解释力提高,说明跨界广度、跨界深度分别对持续竞争优势具有显著的正向影响,假设1a、假设1b得到验证。

模型M7检验信息知识获取、声誉获取与持续竞争优势的关系。结果表明,信息知识获取(β=0.446,p<0.001)与声誉获取(β=0.196,p<0.05)均与持续竞争优势显著正相关,且加入两个自变量后,M7的R²增加至47.5%(ΔR²=32.9%),说明信息知识获取、声誉获取均对企业的持续竞争优势有显著正向影响,假设3a、假设3b得到验证。对比信息知识获取、声誉获取的系数值可知,相对于声誉获取,信息知识获取对持续竞争优势的影响更大。

模型M8检验信息知识获取、声誉获取在跨界广度与持续竞争优势关系中的中介作用。结果表明,跨界广度(β=0.273,p<0.01)在中介模型中与持续竞争优势显著正相关,信息知识获取(β=0.261,p<0.05)、声誉获取(β=0.189,p<0.05)的回归系数降低,但显著性不变,且相对模型M7和模型M8的解释力提高(ΔR²=0.09,ΔF=10.84,p<0.001),说明信息知识获取对跨界广度与持续竞争优势的关系具有显著部分中介作用,假设4a得到验证。虽然声誉获取在该模型中通过了显著性为0.05的检验,但是由于在模型M4中,跨界广度对声誉获取没有显著影响,根据温忠麟等(2004)提出的中介作用检验程序认定声誉获取在跨界广度与持续竞争优势关系中的中介作用未得到支持,假设4b未得到验证。模型M9检验信息知识获取、声誉获取在跨界深度与持续竞争优势关系中的中介作用,结果表明,跨界深度(β=0.254,p<0.01)在中介模型中与持续竞争优势显著正相关,信息知识获取(β=0.325,p<0.01)显著正相关,但是声誉获取(β=0.129,p>0.05)不具有显著性,说明信息知识获取在跨界深度与持续竞争优势的关系中具有显著部分中介作用,但是声誉获取在跨界深度与持续竞争优势的关系中不具有显著中介作用,假设4c得到验证,假设4d未得到验证。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

为了探索制造企业在数字化情境下的跨界行为及其对持续竞争优势的影响路径,本研究引入资源获取,对127家制造企业调研数据进行实证分析,验证跨界行为、资源获取与持续竞争优势的影响机制,得出以下结论:

一是,当前数字化情境下,跨界广度、跨界深度分别对企业持续竞争优势有显著正向影响,且两个维度对持续竞争优势影响程度相当;二是,跨界广度、跨界深度均对企业信息知识获取具有显著正向影响,其中,跨界广度对信息知识获取的影响程度略高于跨界深度;三是,跨界深度对企业声誉获取具有正向影响,而跨界广度对企业声誉获取影响不显著;四是,信息知识获取与声誉获取均对企业持续竞争优势获取具有正向影响,其中,信息知识获取相对声誉获取对持续竞争优势影响更大;五是,信息知识获取在跨界广度与企业持续竞争优势的关系中具有显著中介作用,但由于跨界广度对声誉获取不具有显著影响,因此声誉获取在跨界广度与企业持续竞争优势关系中的中介作用未得到验证;六是,信息知识获取在跨界深度与企业持续竞争优势的关系中具有显著中介作用,但声誉获取在跨界深度与企业持续竞争优势的关系中不具有显著中介作用。

(二)启示

结合数据分析结果与制造企业实践,本文提出以下管理启示:

(1)数字化情境下,企业扩大跨界行为的广度和深度有助于获得持续竞争优势。数字化情境下,为了更好地满足、引领消费者需求,企业需要跨越界限整合更多有利资源,与外部主体深入协作,通过整个价值创造体系的能力转型和升级为企业在变化的环境中争取更多竞争优势。而跨越界限的合作关系对企业来说是稀缺资源,无法通过购买获得,需要在长期价值创造过程中慢慢培养和累积,因此,制造企业通过跨界行为建立的外部关系资本具有较强的隔绝性,能够更好地帮助企业获取和保持持续竞争优势。

(2)增加跨界广度与深度有利于企业信息知识资源的获取。社会信息的可获得性通常会降低不确定性(Krishnan,2010),数字化技术大大提高了信息流动的效率,组织或团队应运用数字化技术通过跨界行为获取外部环境信息资源,对信息进行过滤、筛选并传递到组织或团队内部,促进组织或团队内部学习与创新发展。跨界行为是当前制造企业摆脱原有体制和资源限制、实现生产及服务能力提高的有效途径,也是适应当前技术加速更新、不确定性日益增强的市场形势的必经之路。数字化情境下,不确定性日益增强,企业需要跨越组织及技术界限搜寻相关资源,扩宽企业跨界资源摄取的广度,深化跨界合作中的深度融合,帮助企业获取更多的信息知识资源,增加企业知识储备,获取持续竞争优势。

(3)利用数字技术深化跨界合作有利于企业声誉资源的获取。与外部组织的连接决定了企业的网络嵌入及其可以获取的社会资本(Cooke等,2005)。组织能够同时保持的强关系有限,需要在已有的外部关系中进行选择,对关键资源进行有效管理,通过深化跨界合作、建立长期信任合作关系,帮助企业获取良好的声誉资源。数字化情境下,制造企业要提高自身利用新一代信息技术生产和服务的能力,更好地适应互联网时代的智能生产、协同生产需求,增强企业开放性,与外部组织建立深入的信息共享机制,促进企业跨越组织、部门和技术界限实现深度资源流通和融合,通过深度跨界合作增强与其他组织间的信任,提高自身在价值创造体系中的影响力,扩张企业能力边界,通过深耕外部关系,获取良好的声誉资源。

(4)企业跨界行为中应增加信息知识资源的获取,帮助企业获取持续竞争优势。扩大企业跨界行为涉及的范围,可以帮助企业连接更丰富的信息和知识资源;企业可以通过对信息知识资源的深度整合,充分发挥组织内外信息知识资源的效用,深化跨界合作关系,获取持续竞争优势。数字化情境中,跨界协作的关键在于信息资源的充分整合,在深入协作过程中,声誉资源的中介作用让位于信息资源。企业应发挥新一代信息技术的无界特性,通过与利益相关者建立深入的跨界合作、充分开发和利用信息资源,建立以消费者需求为中心,与消费者、供应商、网络平台、潜在合作伙伴甚至是竞争对手的社会化分工协同体系,不断完善和丰富跨越组织、技术界限的价值生态系统,寻求更多价值创造空间,帮助制造企业在不断变化的环境中,获取并保持持续竞争优势。