政府救助对农户贫困脆弱性的影响及作用机制

——基于PSM-DID方法的研究

2022-06-14耿亚新刘栩含饶品样

耿亚新,刘栩含,饶品样

一、引言

2020年底我国农村贫困人口在现行标准下实现全部脱贫。当前我国反贫困工作取得了突出的成果,但也面临着巨大的挑战,返贫与新增贫困侵蚀着来之不易的扶贫成果,也给解决“三农问题”、全面实现乡村振兴带来巨大挑战。政府救助是由政府直接向贫困家庭提供现金或实物补助,帮助其脱离贫困的一项重要扶贫政策(1)邓阳.扶贫理论与政策的演化发展对精准脱贫的借鉴[J].理论月刊, 2019(3):123-130.,起着兜底保障的作用。“十四五”时期,随着我国绝对贫困的消除,政府救助还会在相对贫困治理、民生保障中继续做出贡献。那么,政府救助政策的实施能否帮助贫困家庭走出贫困的同时,也起到防止返贫、降低农户未来陷入贫困可能的作用?其对于农户贫困脆弱性影响的作用机制又是怎样?

现有关于政府救助与减贫效果的实证研究主要集中在政府救助对农户当前贫困的影响,普遍采用收入作为衡量贫困的指标。有学者研究认为政府救助减少了农户不平等和贫困的状况(2)SKOUFIAS E, VINCENZO D M.Conditional cash transfers, adult work incentives, and poverty[J].Journal of development studies, 2008(7):935-960.(3)王璇,张俊飚,何可,等.政府救助对农村减贫效应的影响——基于CFPS数据的PSM-DID估计[J].统计与决策, 2021(5):15-19.(4)肖建华,李雅丽.财政转移支付对我国农村家庭的减贫效应[J].中南财经政法大学学报, 2021(1):58-66.,但也有一些学者认为政府救助并不能有效降低农户的贫困(5)朱梦冰,李实.精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J].中国社会科学, 2017(9):90-112.(6)解垩.税收和转移支付对收入再分配的贡献[J].经济研究, 2018(8):116-131.。

近年来,国内外越来越多的学者开始从贫困脆弱性的角度对贫困问题进行研究,贫困脆弱性可以通过预判贫困发生的概率来预测农户家庭未来陷入贫困的可能,具有前瞻性,弥补了以收入作为贫困标准的不足,因此可以通过研究政府救助对贫困脆弱性的影响,明确该政策对降低农户家庭未来贫困和防止返贫的效果。但是关于政府救助对贫困脆弱性的影响的研究目前还比较少,且没有相对一致的结论,樊丽明、解垩采用倾向值匹配得分倍差法对2006年和2009年中国健康和营养调查微观数据进行实证分析,认为公共转移支付对贫困脆弱性没有影响(7)樊丽明,解垩.公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J].经济研究, 2014(8):67-78.;徐超、李林木运用PSM法对CFPS 2012微观调查数据进行实证研究,认为城乡低保反而提高了城市和农村家庭的贫困脆弱性(8)徐超,李林木.城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J].财贸经济, 2017(5):5-19.;肖攀等采用Logit模型对2018年CFPS数据实证研究认为政府转移支付并未降低贫困脆弱性(9)肖攀,苏静,刘春晖.“加剧”还是“缓解”:政府转移支付与农户家庭未来减贫——基于贫困脆弱性视角的实证分析[J].财经理论与实践, 2020(4):86-93.。而李齐云、席华则利用面板数据双向固定效应模型分析发现新农保显著降低了参保家庭的贫困脆弱性(10)李齐云,席华.新农保对家庭贫困脆弱性的影响——基于中国家庭追踪调查数据的研究[J].上海经济研究, 2015(7):46-54.;张召华等研究认为社会保障可以显著降低城市和农村地区人口贫困脆弱性(11)张召华,王昕,罗宇溪.“精准”抑或“错位”:社会保障“扶贫”与“防贫”的瞄准效果识别[J].财贸研究, 2019(5):38-47.。

大量文献对政府救助的减贫效果进行了研究,然而,在研究视角方面,现有研究大多从政府救助减贫的当前影响效应角度分析,忽视了对未来贫困的影响,且对政府救助政策能否降低家庭未来陷入贫困的可能仍存在一定争议,对贫困脆弱性影响的作用机制尚未有明确的结论;在评价方法方面,已有文献往往通过直接对比接受政府救助和未接受政府救助农户的收入等贫困指标来做出判断,并不能准确识别政府救助减贫的净效应,如果要有效识别政府救助政策的净效应,必须剔除掉影响农户收入等贫困指标的其他因素。基于此,本文尝试从两个方面对政府救助减贫效果的研究进行拓展:一方面,关注到政府救助对于农户未来贫困的作用效果,采用VEP法测算出中国家庭追踪调查(CFPS)2010年、2014年和2018年数据中农户贫困脆弱性指数,并使用双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID)来评估政府救助政策对家庭贫困脆弱性影响效果;另一方面,在研究政府救助对贫困脆弱性影响的基础上,进一步考察政府救助与瞄准偏误、农户发展意愿中介效应的作用机理,从政策实施和农户内在心理角度出发明确该政策对降低农户未来贫困的作用效果和作用机理,为全面推进乡村振兴提供一定的理论依据。

二、贫困脆弱性和模型设定

(一)贫困脆弱性测度与分析

贫困脆弱性是指由于个人或家庭遭受外部风险冲击及抗风险能力下降,导致未来消费水平难以保持平稳,维持在贫困线以下的概率。目前贫困脆弱性的测量主要有风险暴露脆弱性(VER)、期望贫困脆弱性(VEP)和期望效用脆弱性(VEU)三种方法。风险暴露脆弱性(VER)是通过估计家庭福利水平对风险冲击的敏感程度来测量贫困脆弱性,本质上是一种事后的测度,不具有预测性;低期望效用脆弱性(VEU)主要是用期望消费的效用水平与均衡消费的效用水平之差来测度贫困脆弱性,对数据在时间跨度上有较高的要求,且所使用的效用函数单一,并未对家庭偏好多样性进行考量,因此该方法的使用具有较大的限制性;期望贫困脆弱性(VEP)是通过计算家庭预期福利水平在t+1期低于贫困线的概率来测度贫困脆弱性,可以利用截面数据,通过可观测的变量预测下一期的贫困脆弱性,对于数据的要求相对较低(12)蒋丽丽.贫困脆弱性理论与政策研究新进展[J].经济学动态, 2017(6):96-108.,因此,本文采用VEP的测量方法,计算方法如下:

首先,根据期望贫困脆弱性(VEP)的测量方法可知,贫困脆弱性指数的计算如式(1)所示:

(1)

式(1)中,vul是农户家庭的贫困脆弱性指数,C表示农户家庭下一期的消费水平,z为选定的贫困线,f(C)为农户家庭在下一期消费分布的概率密度函数,贫困脆弱性指数的计算公式进一步表述如式(2)所示:

(2)

式(2)中,φ(·)为对数正态分布,μlnC、σlnC分别为农户家庭消费对数的期望值和方差,其计算如式(3)、式(4)所示:

(3)

(4)

lnC=Xβ+e

(5)

式(5)中,X表示影响家庭消费的特征变量,包括户主年龄、性别、受教育程度、政治面貌、婚姻状况、健康水平、家庭规模、人均年收入水平、家庭人均人情支出等;β为参数向量;e为收入方程残差,表示收入波动。通过OLS回归得到收入方程的残差如式(6)所示:

e2=Xθ

(6)

(7)

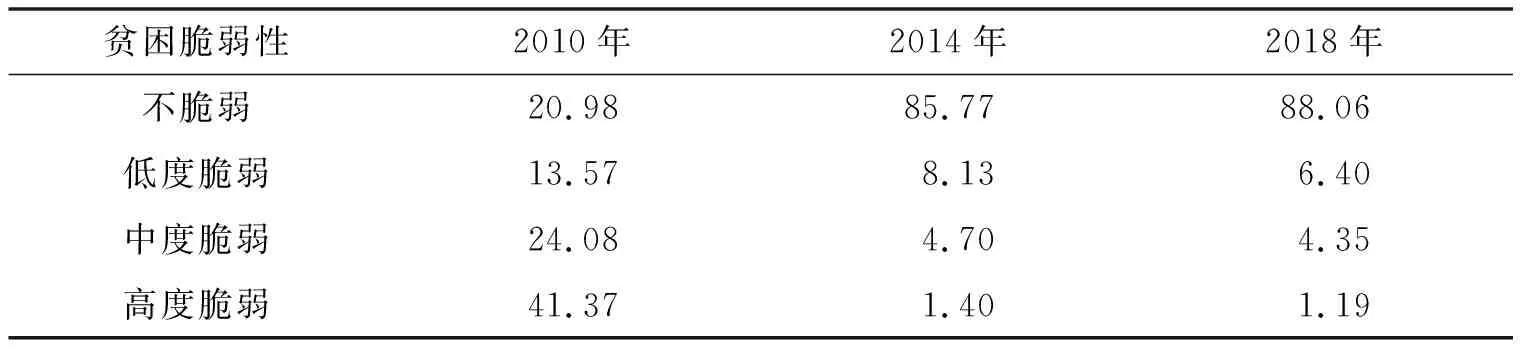

参考贫困脆弱性相关文献(13)王志涛,徐兵霞.金融扶贫降低了贫困脆弱性吗?——基于CHFS微观数据的经验证据[J].金融与经济, 2020(9):44-50.,本文选择以世界银行1.9美元/(人·天)作为贫困线标准来计算贫困脆弱性,将未来贫困发生概率低于29%定义为不脆弱,29%~49% 定义为低度脆弱,49%~79% 定义为中度脆弱,79% 以上定义为高度脆弱。本文在计算2010年、2014年和2018年农户家庭贫困脆弱性的基础上,依据以上划分标准得到农户贫困脆弱性详见表1。整体而言,我国农村家庭贫困脆弱性大幅降低,从2010年到2018年农户高度脆弱性家庭占比由41.37%降至1.19%,也从侧面显示出我国扶贫事业取得了不小的成就。

当患者的病情允许条件下,可将患者移动至半坐位,该姿势的呼吸效果更佳。同时短时间的肢体运动也是配合呼吸锻炼的重要方式。

表1 2010年、2014年和2018年农户贫困脆弱性 单位:%

(二)模型设定

1.双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID)。政府救助可以看作是国家针对贫困人口进行的社会保障政策试验,对于政策的评价效果,通常使用双重差分模型(DID)来研究控制组与处理组的贫困脆弱性在该政策发生前后的相对差异,即政府救助政策对贫困脆弱性的净影响。PSM-DID的基本思路是在未接受政府救助政策的控制组中找到某个农户家庭j,使得j与接受政府救助政策的处理组中家庭i的可观测变量尽可能相似(匹配)。当农户贫困脆弱性对是否接受政府救助政策的作用完全取决于可观测的控制变量时,家庭j与i接受政策的概率相近,便能够相互比较。具体模型设定如下:

gov=α0+αZ+ε

(8)

Y=β0+β1gov×dt+β2W+γ

(9)

其中,模型(8)是用于 PSM 匹配的 Logit 回归模型,gov为被解释变量,Z为农户家庭可观测的匹配变量,ε为随机误差。模型(9)为用于双重差分估计的双向固定效应模型,Y为被解释变量,gov×dt是核心解释变量,系数β1则为DID估计的核心解释变量对被解释变量影响的净效应,W为控制变量,β2为控制变量对被解释变量的影响系数,β0为常数项系数,γ为随机误差。

2.中介效应模型。贫困不仅仅只体现在物质贫困层面,还体现在精神贫困层面,2013年习近平总书记首次提出“精准扶贫”,认为要在“精准扶志扶智”的基础上,改变过去“等靠要”观念,提高贫困地区农户脱贫意愿和能力,从根本上“拔穷根”。有研究显示农户获得政府救助可能会对自我发展意愿产生影响,进而影响家庭贫困脆弱性。

本文基于中介效应检验的逐步法(14)BARON R M, KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual, strategic, and statistical considerations.[J].Journal of personality and social psychology, 1986(6):73-82.,通过以下步骤来检验农户发展意愿在政府救助对家庭贫困脆弱性影响可能中的中介效用。第一步,本文运用倾向得分匹配法(PSM)对总体样本进行倾向得分匹配,第二步,对通过倾向得分匹配后的总样本,设计以下模型检验农户发展意愿的中介效应:

Vul=α0+α1gov×dt+ε

(10)

idea=λ0+λ1gov×dt+v

(11)

Vul=η0+η1gov×dt+η2idea+μ

(12)

式(10)-(12)中,Vul为被解释变量,gov×dt为核心解释变量,idea为中介变量;α1为核心解释变量对被解释变量影响的总效应,λ1为核心解释变量对中介变量影响的效应,η1为控制了中介变量影响后核心解释变量对被解释变量的直接效应,η2为控制了核心解释变量影响后中介变量对因变量被解释变量的直接效应;ε、υ和μ为回归残差。

三、数据来源与变量选取

(一)数据来源

2014年初国家提出精准扶贫政策,要求精确识别扶贫对象,并全面落实政府救助兜底保障政策,因此,本文将2014年作为精准扶贫政府救助政策开始实施的时间,使用中国家庭追踪调查(CFPS)2010年、2014年和2018年三期观测值的样本进行政策效应分析,该数据集涵盖全国28个省份、自治区和直辖市(不包含海南、青海、内蒙古、宁夏及港澳台地区),调查于2010年开始,每两年调查一次。本文将2010年数据设为初始期,2014年、2018年为干预期,使用相应数据库进行匹配整理,剔除掉城镇户口、户主年龄低于16岁和主要变量缺失的家庭,最终得到了容量为10 425户农村家庭的三期平衡样本。

(二)变量选取

本文的被解释变量是家庭贫困脆弱性,即家庭未来陷入贫困的概率,具体计算过程见上文贫困脆弱性测度。主要解释变量为政府救助政策虚拟变量和时间虚拟变量的交互项:政府救助×时间,若农户家庭接受政府救助,则政府救助赋值为1,否则赋值为0;政府救助政策实施之前时间虚拟变量赋值为0,实施之后赋值为1。中介变量为农户的发展意愿,依据CFPS问卷中“努力工作能有回报”和“提高生活水平机会很大”这两个问题构建“农户发展意愿”中介变量,受访者回答十分不同意赋值为1,不同意赋值为2,既不同意也不反对赋值为3,同意赋值为4,十分同意赋值为5,农户发展意愿采用两个指标的均值表示。控制变量分为三大类:第一,户主基本特征变量,主要包含年龄、性别、婚姻状况、受教育程度、健康水平和是否为党员;第二,农户家庭特征变量,主要包含家庭规模、家庭人均年收入水平、是否拥有汽车、是否贷款、人情支出水平、是否拥有土地和房屋价值;第三,地区变量,本文以2011年国家统计局发布的《东中西部和东北地区划分方法》将地区划分为东部、中部、西部和东北部四个地区,将东北地区作为基组,以是否东部、是否中部、是否西部和是否东北部作为虚拟变量,并将东北部地区作为基组。各变量说明及描述性统计结果如表2所示。

表2 变量说明及描述性统计

四、实证分析

(一)PSM匹配结果

图1 PSM匹配前后处理组与控制组倾向得分对比

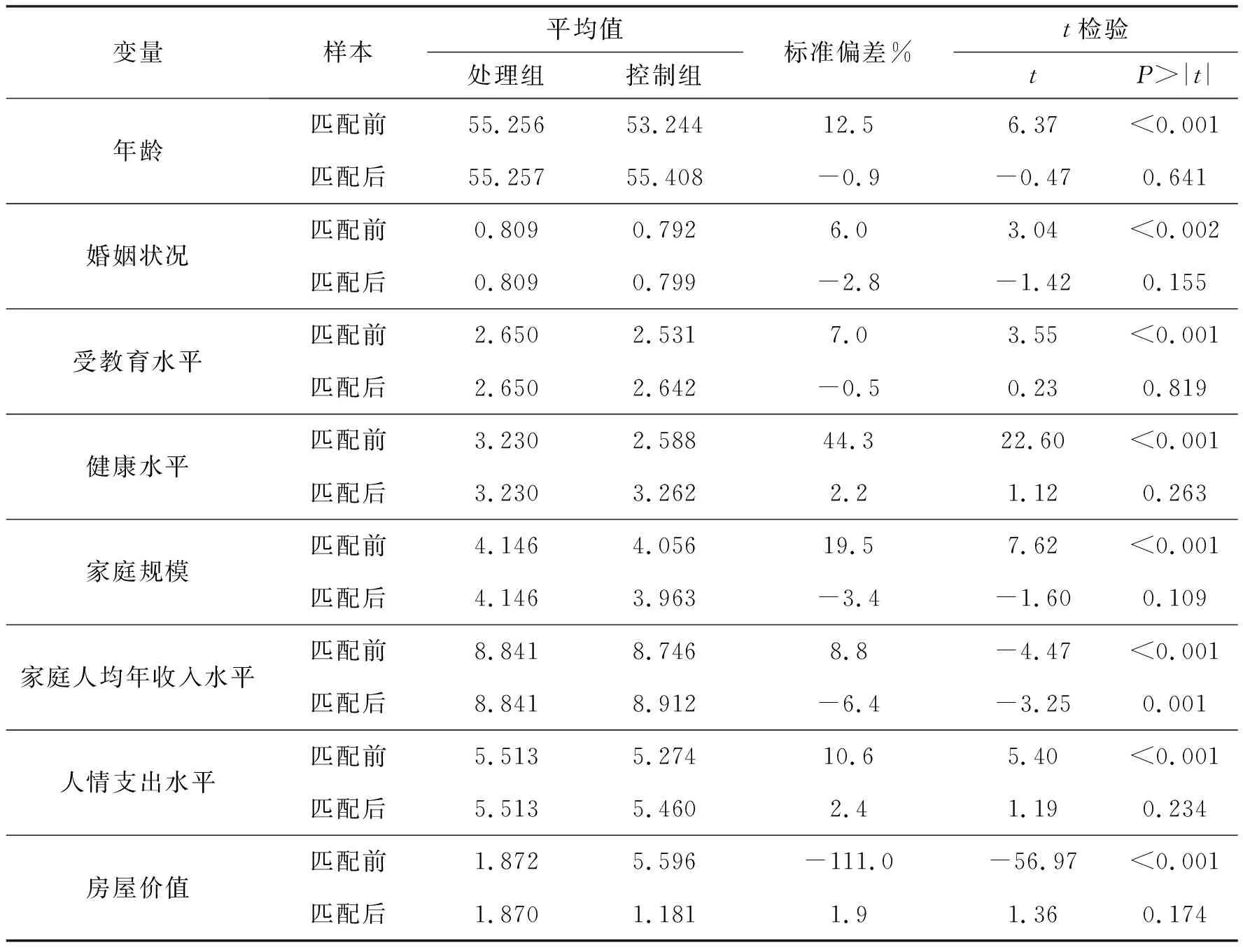

表3 匹配平衡性检验结果

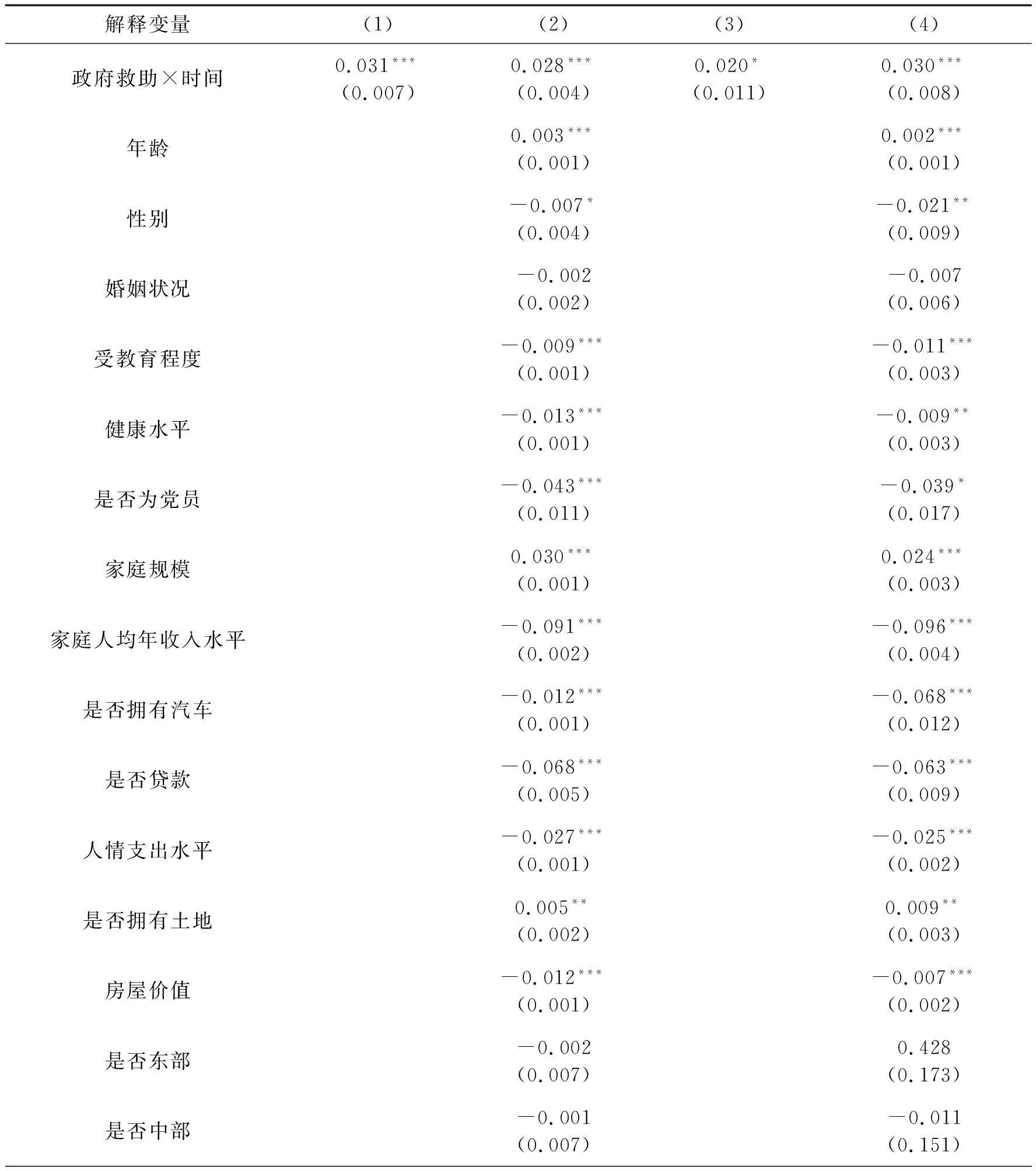

(二)政府救助对农户家庭贫困脆弱性的影响

表4汇总了政府救助政策对家庭贫困脆弱性影响的DID估计结果,第(1)(2)列为未加入控制变量和加入控制变量的OLS回归估计结果,第(3)(4)列为未加入控制变量和加入控制变量的面板数据双向固定效应的估计结果。由估计结果可以发现,政府救助显著提高了家庭贫困脆弱性,即政府救助不仅不会降低农户家庭贫困脆弱性,反而会增加农户家庭未来贫困的概率,这与该政策想要实现的扶贫目标相差甚远,本文将在下一部分通过对政策的瞄准偏误、农户发展意愿的中介效应两个角度对政府救助未能降低家庭贫困脆弱性进行机理分析。

表4 政府救助对家庭贫困脆弱性的影响

户主层面的控制变量中,年龄显著正向影响家庭贫困脆弱性,而性别、受教育水平、健康水平和是否党员显著负向影响家庭贫困脆弱性。户主作为一家之主,是家庭中重要的经济来源,对整个家庭的抵抗风险的能力和家庭成员的影响非常深远,随着户主年龄的增加,健康水平的下降,抵御风险的能力会有所降低,面临健康等风险冲击的可能性却会增加,家庭未来陷入贫困的概率也会增加;在我国,尤其是农村,普遍认为男性比女性在面临风险冲击时抵御风险的能力更高;户主受教育水平越高,收入水平会越高,其家庭抵御风险的能力越强,从而有效降低家庭贫困脆弱性。

家庭层面的控制变量中,家庭规模和拥有土地多少会显著正向影响农户家庭贫困脆弱性,家庭规模越大,家庭中的抚养负担就会加重,家庭贫困脆弱性也会增强;所拥有的土地越多,越能吸引家庭劳动力从事农业活动,从而降低从事其他工作的可能,减少了收入来源,而依靠土地获得的农业收入又相对较少,且非常依赖天气等自然条件,收入具有不稳定性,仅依靠农业收入难以抵御家庭所面临的风险冲击。家庭人均年收入水平、贷款、房屋价值和人情支出水平的增加以及家庭拥有汽车数量都会降低家庭未来贫困的概率,这是因为当家庭遭受到风险冲击时,如果拥有足够的金融资本、物质资本和社会资本,则可以平滑消费,减少家庭陷入贫困的可能。

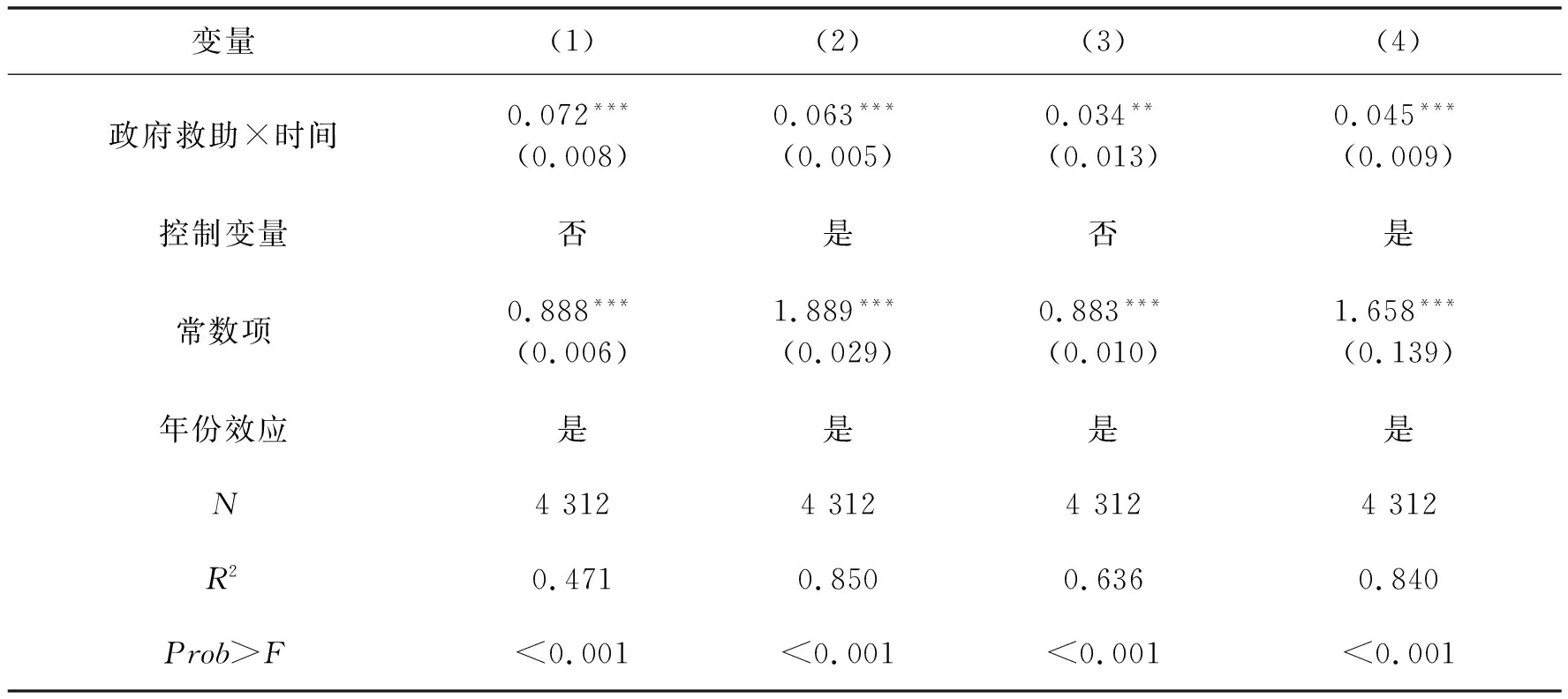

(三)稳健性检验

1.基于被解释变量的稳健性检验。前文主要采取1.9美元贫困线标准计算出的贫困脆弱性作为被解释变量,为了证明回归结果的稳健性,将采取3.1美元贫困线标准计算出贫困脆弱性作为新的被解释变量,重新进行PSM-DID回归计算,回归结果如下页表5所示,其中,第(1)(2)列为未加入控制变量和加入控制变量的OLS回归估计结果,第(3)(4)列为未加入控制变量和加入控制变量的面板数据双向固定效应的估计结果。由下页表5可知,将贫困线标准更改为3.1美元并未改变政府救助政策对于贫困脆弱性的影响,政府救助仍对家庭贫困脆弱性产生显著的正向影响。

表5 基于被解释的稳健性检验:3.1美元贫困线的贫困脆弱性

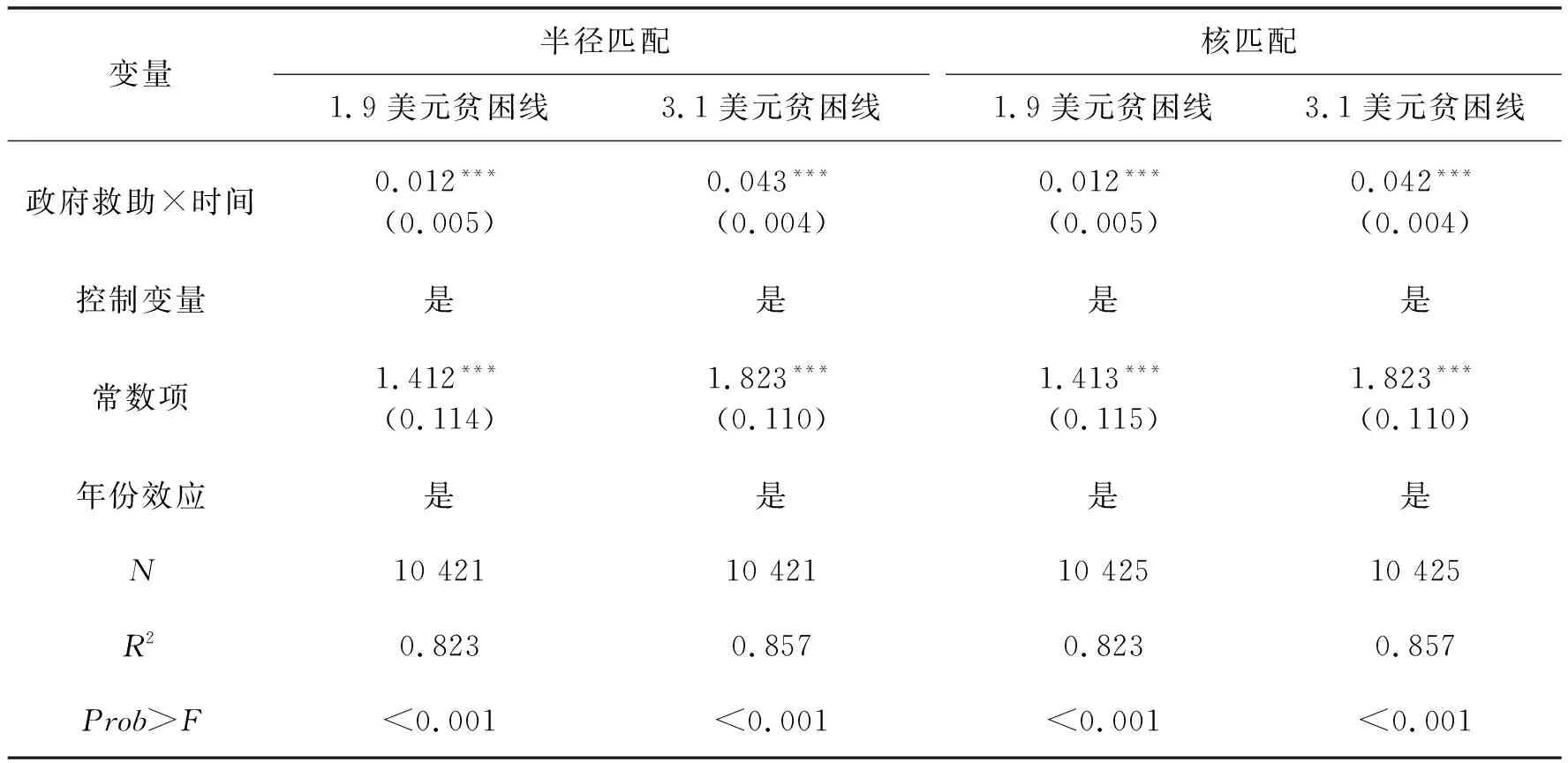

2.基于匹配方式的稳健性检验。为保证实证结果可靠,以半径为0.01的半径匹配法和默认核函数与带宽的核匹配法对以1.9美元和3.1美元作为贫困线标准的贫困脆弱性的初始样本重新进行匹配,匹配后的样本进行加入控制变量的面板数据双向固定效应的回归估计检验,其估计结果如表6所示,可知即使更换匹配方式,政府救助仍显著正向影响家庭贫困脆弱性。以上两种检验方式的结果进一步增强了政府救助对贫困脆弱性影响实证结果的稳健性,说明政府救助不会降低家庭未来陷入贫困的可能,反而会增加家庭的贫困脆弱性。

表6 基于匹配方式的稳健性检验:半径匹配与核匹配稳健性检验

五、作用机理分析

(一)政府救助与瞄准偏误

根据以往关于政府救助减贫效果的文献可知,政府救助对于我国农村减贫起到了一定的积极作用(15)肖建华,李雅丽.财政转移支付对我国农村家庭的减贫效应[J].中南财经政法大学学报, 2021(1):58-66.(16)赖小妹,徐明.中央扶贫资金投入的减贫效应与益贫机制研究[J].统计与决策, 2018(24):129-133.(17)刘穷志.转移支付激励与贫困减少——基于PSM技术的分析[J].中国软科学, 2010(9):8-15.(18)韩华为,徐月宾.中国农村低保制度的反贫困效应研究——来自中西部五省的经验证据[J].经济评论, 2014(6):63-77.,但也存在着瞄准效率偏低、瞄准误差较大(19)ALBERT P, WANG S, WU G B.Regional poverty targeting in China[J].Journal of public economi-cs, 2002(1):123-153.(20)陈传波,王倩茜.农村社会救助瞄准偏差估计——来自120个自然村的调查[J].农业技术经济, 2014(8):4-11.(21)汪三贵,ALBERT P,SHUBHAM C,等.中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准[J].管理世界, 2007(1):56-64.、覆盖率低等问题。在现实生活中,也确实存在着真正贫困的家庭没有获得政府救助,并不贫困的家庭却能通过某些渠道获得政府救助的现象。救助对象的瞄准偏误,会直接影响政府救助对降低家庭贫困脆弱性的效果,真正贫困的家庭获得的政府救助占家庭收入比重较大,对提高家庭收入、缓解贫困边际效应更强,进而提高家庭资本,降低家庭贫困脆弱性;但是当不贫困的家庭获得政府救助时,由于其家庭收入本身就较高,政府救助缓解贫困所产生的边际效益较低,对家庭资本和抵御风险的能力影响并不显著,反而不会对贫困脆弱性产生较大的影响。

表7描述了接受政府救助家庭在贫困和非贫困家庭组中的分布状况,从总体来看,我国接受政府救助的家庭从2014年不断增多,2010年我国农村家庭接受政府救助的比例并不是很高,随着精准扶贫兜底保障政策实施力度和覆盖面的加大,到2014年时,接受政府救助的家庭占比已提高到75.08%,但是在1.9美元贫困线下,超过半数接受政府救助的家庭分布在非贫困家庭中,当贫困线提高到3.1美元标准后,仍有接近一半接受政府救助的家庭分布在非贫困家庭,反映出我国政府救助政策在对象瞄准上存在严重偏离。因此本文认为在政府救助执行过程中的瞄准偏误是农户家庭未能降低脆弱性的重要原因。

表7 接受政府救助家庭在贫困和非贫困家庭组中的分布 单位:%

(二)农户发展意愿的中介作用

通过上文实证检验发现政府救助政策的实施并未降低家庭贫困脆弱性,反而增加了家庭未来陷入贫困的可能。在以往文献中,有不少学者认为低保等政府救助政策会降低居民的工作意愿(22)徐超,李林木.城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J].财贸经济, 2017(5):5-19.、减少居民劳动供给倾向(23)QIN G, WU S Y, ZHAI F H.Welfare participation and time use in China[J].Social indicators research, 2015(3):863-887.(24)文雯.城市最低生活保障兼有消费改善与劳动供给激励效应吗?[J].上海经济研究, 2021(2):36-47.,从而产生负向的就业激励(25)吴敏.低收入家庭现金转移支付的消费刺激作用——来自城乡居民最低生活保障项目的经验证据[J].财政研究, 2020(8):40-54.。此外,接受政府救助的受助者通常会对政府产生依赖的心理,甚至会导致异常的价值取向和消极的生活态度(26)RIAD S.Welfare dependency as a performance problem that requires a performance improvement approach[J].Performance improvement,2010(7):17-21.,低保等政府救助导致“养懒汉”的现象时常发生(27)刘璐婵,林闽钢.“养懒汉”是否存在?——城市低保制度中“福利依赖”问题研究[J].东岳论丛,2015(10):37-42.,这就容易使受助者产生不劳而获的思想,认为不需要努力就能够获得收入,导致政府救助只扶贫而未扶志更没有扶智,难以改善贫困的状态。基于上述分析,本文构建了政府救助政策、农户发展意愿与家庭贫困脆弱性影响的中介模型(图2)。

图2 政府救助政策、农户发展意愿与家庭贫困脆弱性影响的中介模型

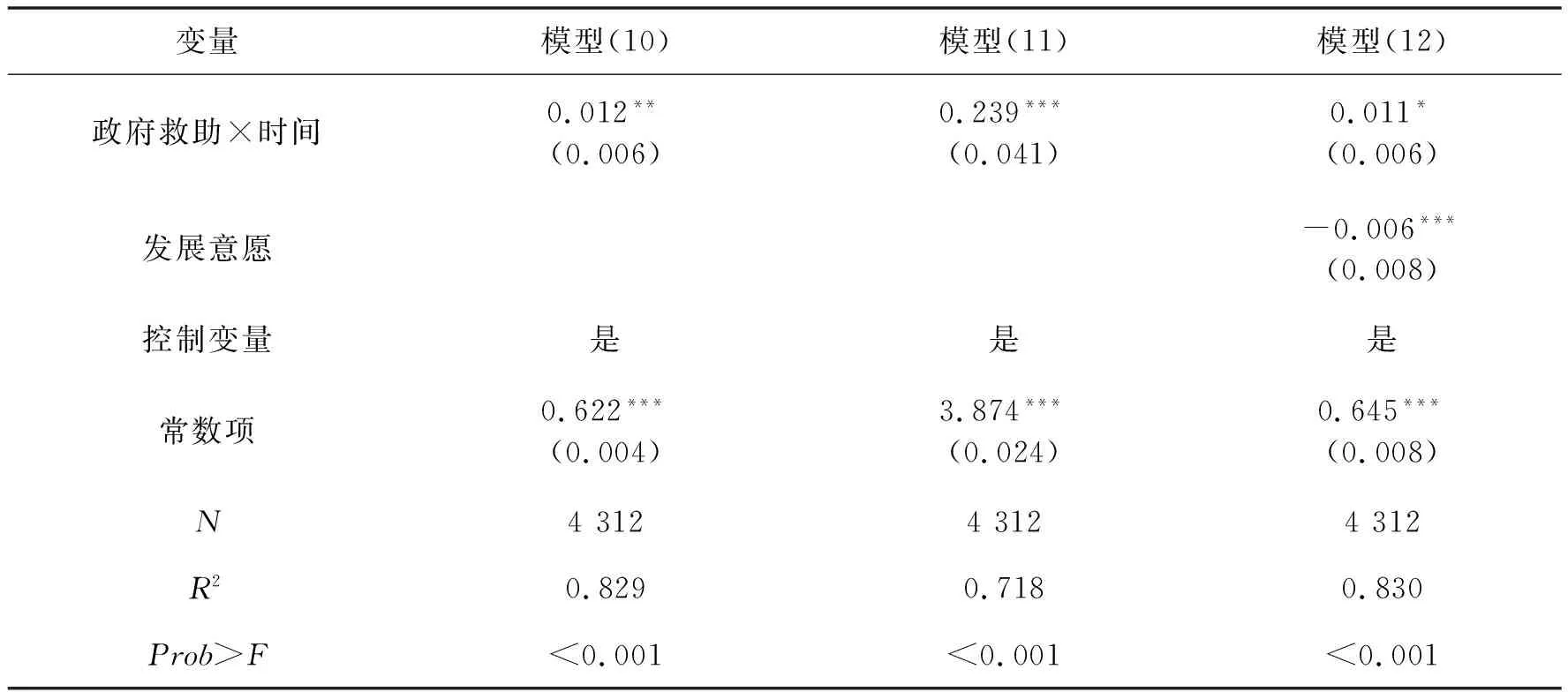

根据构建的中介效应模型,计算出政府救助对贫困脆弱性影响的回归系数α1,政府救助对农户发展意愿影响的回归系数λ1,控制中介变量后政府救助对贫困脆弱性影响的回归系数η1,η2为农户发展意愿对贫困脆弱性影响的回归系数,农户发展意愿中介效应回归结果如下页表8所示。

表8的结果中,回归系数α1、λ1、η1和η2均显著,说明农户发展意愿在政府救助政策对家庭贫困脆弱性影响的中介效应显著,从长期来看政府救助政策无法从根本上改善家庭的贫困状态。这可能是因为在现实生活中,接受政府救助的家庭即使没有工作也可以获得一定的收入,在考虑投入寻找工作的沉没成本以及就业后反而面临退出政府救助可能的情况下,贫困农户家庭反而会选择放弃工作,当人们习惯不劳而获时,就更不愿意通过劳动来获得收入,发展致富的意愿就会降低,难以及时抓住脱贫机会,一定程度上限制了政府救助对于未来贫困的改善效果。

表8 农户发展意愿在政府救助政策对家庭贫困脆弱性影响的中介效应

六、研究结论与建议

政府救助作为我国扶贫工作中的一项重大政策,其实施以来,对我国的扶贫工作确实起到了一定的影响,但同时也存在着一定的争议。本文利用中国家庭追踪调查(CFPS)2010年、2014年和2018年三年数据,采用PSM-DID方法对政府救助是否降低家庭贫困脆弱性及其作用机理进行了实证检验,研究结果发现:(1)总体而言,我国扶贫工作取得了巨大成就,农村家庭贫困脆弱性大幅降低,从2010年到2018年农村高度脆弱家庭所占比重不断降低。(2)虽然我国农村家庭贫困得到缓解,但是政府救助并没有降低农村家庭贫困脆弱性,反而会增加家庭未来陷入贫困的概率,进一步对其作用机理进行分析,结果显示,一方面,政府救助对贫困人口的瞄准存在较大偏误,有相当一部分不贫困的家庭获得了政府救助,而也有一部分真正贫困的家庭并没有获得政府救助,是农户家庭未能降低脆弱性的重要原因之一;另一方面,农户的发展意愿在政府救助的实施和贫困脆弱性提高之间产生显著中介效应,政府救助并没有起到“扶贫先扶志”的作用,反而会显著降低农户发展意愿,这些因素共同导致农村家庭滑入“政府救助政策陷阱”,使得政府救助难以起到降低家庭贫困脆弱性的作用。

根据以上研究结论,本文认为在实施政府救助政策时应注意以下三点:(1)完善救助对象的识别标准,建立健全政府救助政策的实施和监督机制。除将收入纳入识别标准外,还应将健康、家庭教育、未来可能面临的风险冲击、应对风险能力等信息纳入救助识别标准中,详细记录目标对象的各项识别指标,并及时取消各项识别指标均超过救助标准的救助资格,防止“过度救助”现象的发生,规范政府救助流程,加强对政府救助实施过程中的监督管理,提高政府救助的瞄准效率,实现“扶真贫,真扶贫”。(2)扶贫先扶志。只有增强农户的脱贫意愿,提高农户的脱贫能力,才能最大程度降低农户贫困脆弱性,因此政府在对贫困家庭救助过程中不仅要为救助对象提供物质上的帮助,更应该关注他们的心理状况,增加他们的致富意愿和对未来美好生活的向往,提高其脱贫意愿。(3)合理配置政府救助资源,提高救助对象“造血能力”。政府救助政策通常是直接给予救助对象金钱、实物来提高其收入水平,起到“输血式扶贫”的效果,却并未提高农户的发展意愿和抵御风险的能力,因此政府救助应当结合救助对象的实际情况,将政府救助的资源同产业扶贫等“造血式扶贫”政策相结合,合理配置资源,增加救助的形式,从根本上提高农户的“造血能力”,降低家庭未来陷入贫困的可能。