国家公园建设的社区参与现状—以三江源国家公园为例

2022-06-13李惠梅王诗涵李荣杰任明迅

李惠梅,王诗涵,李荣杰,任明迅

(1. 青海民族大学 生态环境与资源学院,西宁 810007; 2. 海南大学 生态与环境学院,海口 570228)

促进保护地社区发展与自然和谐共生是生态文明建设的重要课题,保护与可持续发展一直是国家公园的建设理念。国家公园不但对生物多样性保护至关重要,而且对于许多依赖自然资源得以生存的当地居民也至关重要[1]。张婧雅等[2]认为,社区应享有平等的知情权和公平的对话平台。近几年,学者们逐渐聚焦于从国外国家公园的比较和经验借鉴方面研究我国国家公园的体制建设及其社区参与研究:闫水玉等[3]结合国外国家公园体系中社区参与制度的经验,并基于集体选择理论,从制定和执行2 个阶段,提出了中国国家公园管理体系中7 条社区参与制度设计原则。田世政和杨桂华等[4]基于国际经验与案例,从我国国家公园的构建体系方法和发展路径出发,总结出适合我国生态保护现状的建设方案; 肖练练等[5]对国外国家公园的相关研究进展进行了阐述,并总结了国外发展模式对我国的启示。也有众多学者以个案为例开始探讨国家公园的社区参与机制,如高媛[6]以呼伦贝尔国家公园为例探讨协调机制并关注利益相关者的研究;张玉钧等[7]以仙居国家公园为例,在利益相关者分析的基础上探讨了社区参与机制;徐宁蔚等[8]以普达措国家公园为例,研究其不同利益主体的诉求差异及均衡机制;苏海红等[9]以三江源国家公园为例探讨国家公园社区参与共建机制及路径研究。随着研究的深入,学者们对国家公园社区参与的研究也从社区利益相关者开始向冲突研究转变。高燕等[10]认为,社区参与正是解决生态保护与居民关系的钥匙。赵翔等[11]认为,应该明确生态管理公益岗位的定位,以协调国家公园建设中生态保护与当地牧民的冲突和发展问题。陈莉等[12]的研究表明,2008 年加拿大国家公园开始建立原住居民参与国家公园规划和管理的框架,并在经济层面与原住居民展开更多切实的合作。越来越多的学者认为,国家公园的建设,不仅应该关注生态保护,更应该通过社区的参与促进生态保护。国家公园建设管理必须要促进当地经济的发展和文化遗产的保护和传承[13],国家公园兼具保护地、生活社区和生产社区三重功能,社区作为国家公园文化景观的重要组成部分,拥有丰富的地方性知识,在国家公园管理中扮演着重要角色[14]。国家公园的扩建使得社区资源所有权属性发生了变化,生计资源受遭受损失,国家公园的建设要考虑到居民的生计问题[15]。由于三江源民族牧户受教育程度较低和自然地理条件的限制,民族牧户对自然资源的依赖程度较高,居民寻求替代生计的能力也非常有限。因此,建立三江源国家公园面临的最大挑战之一,依然来自于如何处理和协调与生态保护与原住居民的关系,而社区参与正是协调生态保护与周边区域发展之间关系的重要钥匙[10]。自然保护地周边社区居民对保护地的态度是影响社区参与保护与实现保护地管理目标的主要因素,居民对建立自然保护地的积极的态度能够促进社区参与保护地管理,从而减少冲突与改善自然保护地管理成效[16]。李爽[17]认为,社区居民支持国家公园建立的主要驱动力是获得更多经济利益,李惠梅等[18]的研究表明,社区居民的生计和福祉会影响自然保护区生态保护参与意愿。研究国家公园建设中生态保护与社区共同发展,尊重国家公园原住民的诉求,让原住民适度的生产发展促进社区的发展,又维护生态系统的完整性,是生态保护与社区均衡发展的重要前提[11]。但对国家公园社区中牧民的生计问题和参与意愿等的研究还鲜见报道。因此,笔者以国家公园社区牧民参与现状、态度及行为意愿等为切入点,构建了三江源国家公园建设中社区参与的运行机制,旨在为青海省的国家公园建设提供决策参考。

1 研究区概况与研究方法

1.1 三江源国家公园社区概况2020 年底,三江源国家公园全面通过验收。截至2021−10−21,三江源国家公园保护面积为19.07 万km2。根据国家青藏高原科学数据中心统计的数据[19](以下数据均同), 2017 年三江源国家公园范围内共有12 个乡镇、53 个行政村,牧民19 109 户、2 074 人,人口密度为0.585 4 人/km2,地广人稀。分布形式上,主要以行政村为基础,沿道路和集镇定居,聚落和散居户共同组成管理单元。总体上牧民居住仍较为分散,聚落程度较低、规模较小,呈现大散居、小聚居的分布特点。2016 年成立三江源国家公园时,贫困人口达19 779 人,公园内社区贫困程度化较高,贫困户约为40%,收入来源多为补助和畜牧业,脱贫难度大[19]。

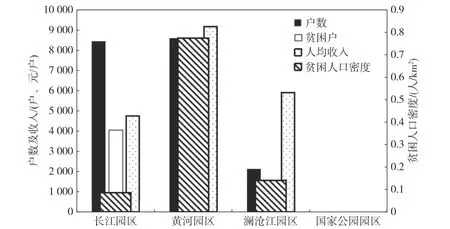

2018 年,三江源国家公园内居民人均可支配收入为7 810 元,分别占青海省平均水平的75%和全国平均水平的53%。长江园区社区涉及治多县索加乡、扎河乡呵曲麻莱县曲玛河乡、叶格乡等15 个乡,总户数8 431 户,贫困户4 034 户,占总户数的47.8%,贫困人口密度为0.86 人/km2,在3 个园区中,长江园区人均收入最高,为4 759 元/人。黄河源社区涉及玛多县黄河乡、扎陵湖乡和玛查理镇等19 个行政村,总户数8 555,贫困户3 449,占总户数的40.3%,贫困人口密度为0.77 人/km2,人均收入为9 148 元/人,其中,扎陵湖的人均收入为16 743 元,是玛查理镇和黄河乡人均收入的3 倍。澜沧江源社区涉及杂多县莫云、查旦、扎青、阿多和昂塞5 个乡,19 个行政村。因海拔较高社区户数相对较少,总户数2 123 户,贫困户937 户,占总户数的44.1%,贫困人口密度为0.141 人/km2,人均收入为5 888 元/人(图1)[19]。

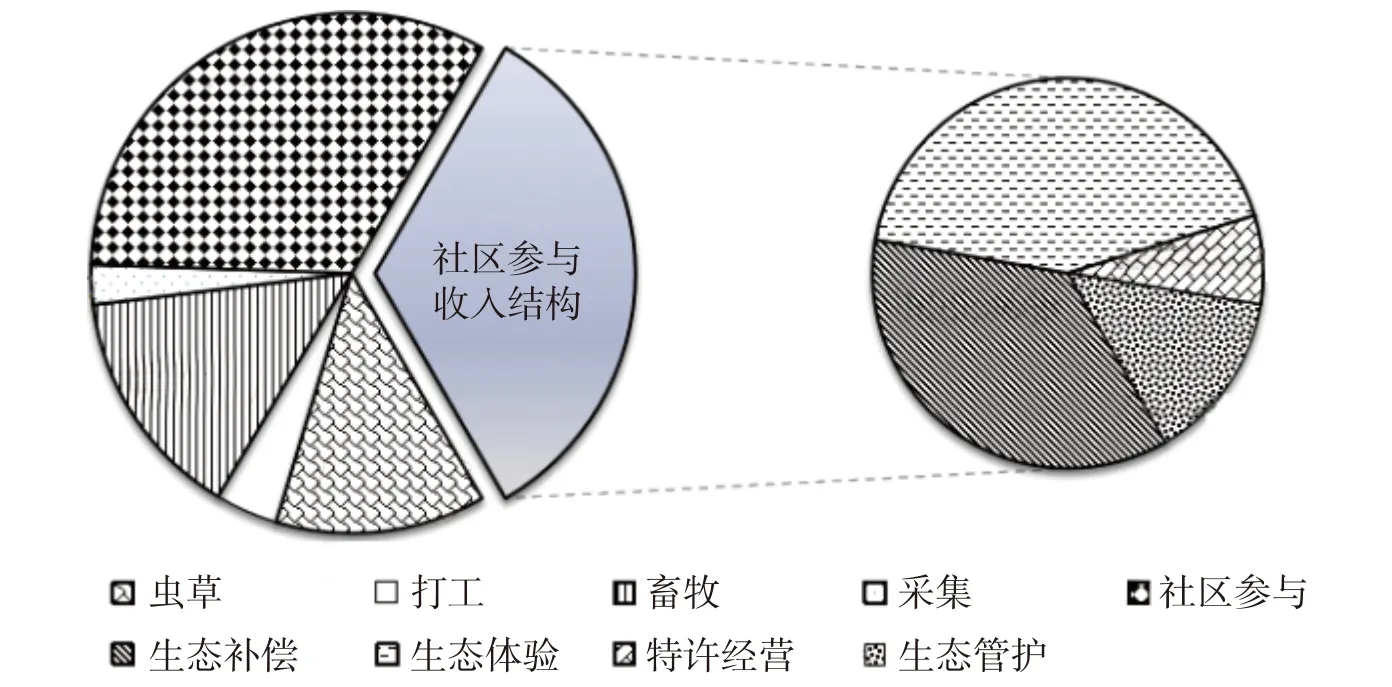

根据笔者2021 年7−8 月对三江源国家公园社区的调查数据, 三江源国家公园社区牧户的收入来源多为各种政策性补助和放牧(图2)。传统畜牧业及其副业和一些采集收入仍然是三江源国家公园社区牧户的主要收入来源,约占牧户总收入的24.7%;虫草的收入虽是社区牧户主要收入之一,但虫草收入因受气候和市场价格的影响具有不稳定性,故在本研究中按照平均值和较小值进行衡量,故在收入结构中所占比例不高。社区参与的收入在国家公园社区牧户中所占比例不高,约为49.92%,但近几年显著增加。社区参与中生态管护和生态补偿等扶贫类的参与收益作为脱贫保障,在牧户收入中约占25.04%。如特许经营和生态体验等收益性项目在试点区域虽然收入较高,有代替传统的生计趋势,但一方面因疫情的影响收入受影响,另一方面因参与者群体在三江源国家中所占比例较小,故对整体收入的影响不明显。社区因地域偏僻性和牧户的文化教育水平受限,生计能力有限,使牧户的打工收入在整体收入占比不高,也制约了牧户社区参与的收入水平和可能性。

图 1 三江源国家公园社区贫困情况

图 2 三江源国家公园社区牧户收入结构图

1.2 研究方法本研究采用文献调查、深度访谈、问卷调研和案例研究等4 种研究方法。通过文献调研搜集三江源国家公园的规划、社区资料及其公园建设方案,并选择了黄河源区的扎陵湖乡、长江园区的红旗村及澜沧江园区的昂赛乡等作为典型案例展开深入分析。在2021 年7−8 月展开实地调研,与当地的国家公园管理局工作人员一起进行深度及半结构式访谈,主要围绕国家公园社区参与的现状、问题及建议进行访谈和开放式提问。与环保组织的负责人和工作人员针对社区参与的引导、帮助和监督情况进行访谈;针对典型案例的牧民进行问卷调研,问卷主要包括3 个方面:牧户的基本信息、对国家公园的认知及态度、社区参与行为及其问题和建议等。问卷采用李克特量表法进行度量,回答“非常赞同/满意”的赋5 分,“不同意”的赋1 分。本次调研,在扎陵湖乡发放问卷25 份,当场回收有效问卷19 份,有效率为76%;红旗乡发放问卷18 份,当场回收有效问卷13 份,有效率为72%;昂赛乡发放问卷20 份,当场回收有效问卷15 份,有效率为75%。本次调研在放牧季,中年男性劳动力去夏季草场放牧的较多,难得的出现了较多女性样本。样本中95%为藏族,男女比例为73.4∶26.6;年龄方面跨度较大,学生群体(9~25 岁)和老年群体(50 岁以上)占主体。文化程度中,小学、初中、高中、中专、大学的群体明显增加,占63.2%。

2 三江源国家公园社区参与认知及现状

2.1 三江源国家公园社区牧户参与意愿居民的社区参与意识与态度是居民主人翁精神的体现,更是对社区活动和公共事务的高度社会责任感的集中体现,也可考察对社区工作的认可程度。调查结果表明(表1),三江源国家社区参与的意愿较高,62%的牧户都愿意参与社区保护,受传统藏族生态文化的影响和环保政策的宣传,认为应该共同保护和建设自己的家园,并且近几年保护好生态国家有补偿。约11%的牧户有参与意愿,但是认为参与事务太复杂,不太懂。只有近11%的牧户不愿意参与,一些牧户认为,社区参与只是让他们投票,流于形式,并没有解决他们关心的问题也没有为他们带来福利;另一部分牧户多是老年牧户,家中放牧任务较重,不愿意参与。从愿意参与社区保护的原因上看,三江源国家公园

的主人翁精神和公民意识非常强烈,约15%的牧民认为这是他们的国家公园,参与公共事务的管理是他们政治权利的体现,是国家对牧户的尊重,所以非常愿意参与国家公园社区建设与管理。约13%的牧户是出于从众心理和随大流而参与社区保护。近27%的牧户参与社区管理,是因为社区和当地的公益组织往往有一些防熊知识和技巧,通过参与社区事务,可以试验和联合防熊,共同维护当地的安全;约36%的牧户对社区管理和发展较为认同,希望通过特许经营生态体验等方式,发挥国家公园社区参与的优势,既可以互助放牧,又能形成规模化经营和借助销售网络和渠道,并且年底可以参与分红,在生态保护的同时发展社区。

表1 三江源国家公园牧民参与社区的意愿及原因

参与态度在一定程度上影响着参与行为[20],三江源国家公园的牧户参与意识逐渐高涨,参与形式逐渐从投票、举手表决等形式化参与逐渐演变为牧户积极主动献言献策,参与行为也趋向于咨询和共管等纵深式发展。但三江源国家公园社区参与行为与其参与意愿不成正比,参与率远小于参与意愿中的行为预期。生态管护员、生态补偿、人兽冲突保险等保障性方式的参与率为100%,其他社区的参与率均不高,反映出社区不能调动牧户参与行为的积极性。从表1 可知,牧民社区参与约占40%,原因是可以一起联合防熊和互助放牧,将个人利益与公众利益相结合,逐渐体现出利他性质和互助的趋向。据当地社区管理人员介绍,因国外的很多防熊知识并不适用于三江源国家公园的管理,很多防熊策略都是牧户讨论形成的,社区组织往往是在牧民的建议上不停地试验和改良后形成的。昂赛的生态体验模式是在山水组织的帮助下设计完成,牧户之间经常互助提供基础设施、提供向导或者生态体验点等完成生态体验等工作。近3年国家公园内野生动物的数量增加,导致鼠兔、野驴与岩羊等野生动物与草原牛羊竞争草的局面和野生动物伤人事件,使牧户的生计与国家公园的保护相冲突、而补偿未能完全弥补牧户的福祉损失,使牧户社区参与成本和风险增加增加,基于风险损失厌恶为抵御风险而选择互助的参与方式。这反映出三江源生态保护与社区发展未能充分协调,人地和谐的矛盾依然存在,因此,社区共建及促进社区发展而提高社区福祉是重要途径。

2.2 三江源国家公园社区参与现状以社区为主体的生态保护的概念兴起,并逐渐成为自然资源保护的主流范式之一。三江源国家公园自然保护与社区发展相结合,通过生态管护公益岗位、自然教育、生态体验、人兽冲突保险、特许经营、生态补偿等方式减少当地居民对自然资源的依赖,并增加经济机会以减少自然保护和社区之间的利益冲突,促进保护目标的达成[21]。但社区参与的程度和覆盖率、参与主体、参与模式等均随参与方式略有不同(表2)。

2.2.1 生态管护三江源国家公园按照《三江源国家公园生态管护员公益岗位管理办法(试行),按照“一户一岗”设置了17 211 名生态管护员,参与率为100%,参与率最高,在三江源国家公园按户全面覆盖。政府每月给管护员发放1 200~1 800元工资,管护员负责生态监测、巡护和清洁等工作。生态管护与扶贫相结合按每户一岗设置,保障了牧户的基本生活需求。牧户通过培训后管护员基本能胜任,故参与度高,相比较与其他社区参与方式满意度也最高。

表2 三江源国家公园社区参与现状

2.2.2 自然教育三江源国家公园的环境教育工作,由青海省环境教育协会和基层政府联合在曲麻莱、隆宝湿地的小学开展自然教育系列课程和活动为主体,由环保组织和政府的一些环境保护培训为辅,同时当地的环保本土人士和寺庙的一些环保理念传输为补充。社区牧户总体上对环境教育的参与意愿和热情较高83%,但普及率不高。中老年牧户往往因语言和文化教育水平限制而属于被动性参与,小学生群体和中青年的参与意愿较高。

2.2.3 生态体验三江源国家公园的生态体验由政府出台管理办法,在非政府组织(NGO)帮助和组织下,一些由条件的牧户开展向导和体验服务。因受疫情影响,黄河园区和长江园区并未实质展开,笔者以澜沧江园区的昂赛为案例。在杂多县政府、山水自然等组织机构的引导、支持下,澜沧江源园区2016—2018 年连续3 年举办“自然观察节”,引导牧民参与其中。2016 年,15 名经过培训的牧民成为自然向导,每天获得500 元的个人收益。2017年,18 位经过培训的牧民,在自然观察节中每位牧民共获得2 000 元的收入。规模在不断扩大,收益在不断提高。昂赛乡23 户家庭自2020 年4 月10 日起,接待访客30 批600 人次,运行收入100 万元,其中40 万用于牧户分红,60 万用于合作社发展和购买养老保险。该参与方式牧户进行生态保护并获益,减少了对自然资源的依赖性和利用,充分考虑了集体、牧民(参与经营和非经营的)的利益均衡问题参与特许经营和生态体验的牧民获得45%的收益,其他牧民因为也是公共自然资源的提供者,同时获得45%的收益;而村集体获得10%的收益,用于管理和保护当地的生态环境和资源,维护当地的一些涉基础设施建设,以合作社运营反哺社区,取得了良好效果。牧户的参与意愿较高,参与过程中体验内容、体验服务及标准、收益分红等均由牧民全程参与,属于真正的实质性参与,也是当地生态保护和社区发展双赢的典范。

2.2.4 人兽冲突保险三江源国家公园生态保护效益明显,生物多样性明显提升,而人兽冲突也随之上升。为将牧民的损失降低,由政府出面,牧户购买太平洋保险公司的保险,由保险公司理赔。该社区参与方式公园内面参与、全面覆盖,一定程度上可以缓解当地牧户对野生动物的敌视或者报复性猎杀,促进人的发展与生态环境和谐共生。但因理赔程序复杂和赔偿标准较低,牧户的参与意愿和热情并不高。

2.2.5 特许经营三江源国家公园的特许经营模式,由畜牧局和政府成立企业并经营,社区牧户以草场和牛羊入股生态畜牧合作社,由政府经营,牧户年底参加收益分红。有的合作社也形成合作制,即收购牧民的牛羊肉、酸奶等产品,由合作社进行销售,形成公私合营的模式。三江源国家公园内已组建48 个生态畜牧业专业合作社,其中入社户数6 245 户,占园区内总户数的37.19%[22]。黄河园区的扎陵湖乡生态畜牧合作社、长江源园区曲麻莱县叶格乡和红旗村畜牧业合作社均以牛羊肉、酸奶和牛羊绒的生产销售为主,未形成更深的产业链,受季节和地域限制等原因,供给能力有限;销售也以当地销售为主国内和国际市场的占比较低,品牌效应更是没有体现,特许经营的收益不高,每年牧户的分红也呈现出不稳定,收益分配比例不明确,社区整体经营能力不够而带动效应有限,致使牧户的参与热情不高,约8%~9%的牧户因家庭劳动力有限选择退出合作社。

2.2.6 生态补偿三江源国家公园二期生态补偿参与率较高,达97%以上,部分无草场(包括分户)牧户、外来户及去城市工作的牧户没有参与。按照2017《三江源国家公园草原生态保护补助奖励政策实施方案》实施,对草蓄平衡和禁牧的牧户分别按37.5 元/hm2和57~79.5 元/hm2的标准补偿,属于保底性补偿,激励性补偿的标准和机制尚待建立。

2.3 三江源国家公园社区参与特点及问题

2.3.1 参与主体众多,但仍以政府为主导,以NGO 等组织为依托主体三江源国家公园社区参与主体,主要是各利益相关群体,包括国家公园管理机构、非营利的公益组织、本土环保组织、原住牧民、寺庙等。各个利益相关者中,政府起着主导作用,社区居民是社区发展的主体,非政府组织起着桥梁的作用,寺庙是重要的影响主体。三江源国家公园有诸多社区非盈利组织参与,是三江源国家公园建设的重要力量,如世界自然基金会、北大山水、阿拉善基金会(SEE)等,这些组织在生态环保领域往往具有国际化的视野和非常专业化的知识和经验,如通过引入社会资本,协助、监督及协调管理机构(地方政府)、企业、公众和牧民,为三江源国家公园的体制建设、自然教育示范和野生动植物的检测技术支持、社区传统生态文化保护等方面提供了有益的经验和管理建议,改善了当地政府在社区引导过程中的不足,提升了当地社区的生态保护能力和参与程度。在当地的民间环保组织带领下,展开的水源祭祀、巡护等也是社区参与的重要补充。寺庙是重要的影响主体,许多高僧和活佛对当地的社会影响非常重要和广泛,他们拥有着专业知识,也经常参政和决策咨询,往往对当地许多公共事务具有一定的话语权和影响力。当地的寺庙及高僧拥有广泛的信徒,往往成为当地生态环境保护的倡导者和践行者,但三江源国家公园社区参与中对此重视不足。

三江源国家公园的社区参与属于政府主导式的社区参与,政府往往都是参与的发起者和组织者,参与的形式主要由政府决定,政府具有绝对的控制权和领导权,牧民和公众往往都是在政府的宣传下被动参与和浅表参与,牧民关注权利较多,而对发挥责任意识和公共事务的参与率不高,参与程度有限。

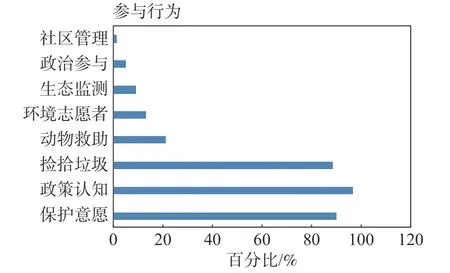

2.3.2 对环境问题关注度高,但参与深度与广度不够笔者的调研数据表明,三江源国家公园因近几年的生态保护政策宣传和社区的生态文化共同影响下,牧户的生态保护意识较高(图3)。89%的三江源国家公园社区牧户都有生态保护意愿,但参与意识与参与行为不平衡。96%以上牧民了解国家公园、环境退化及草原补偿的概念和相关政策,92%牧民有生态管护的参与行为,其中,约有88%的牧民有自发拣拾垃圾的行为,约21%的牧户参加过野生动物救助,13%左右的牧民参加过环境志愿者,约9%的牧户参加过生态监测。三江源国家公园的社区牧户对与密切相关的生态问题关注度较高,但参与深度不够,牧民对捡拾垃圾和参加环境教育等简单的环境保护活动参与度较高,但诸如当地相关保护规划的制定、保护区界限等更深度的参与有限。

图 3 三江源国家公园牧民社区参与度

根据谢里.安斯坦的“公众参与阶梯”理论,村民参与的程度从低到高分为3 个层次,即为非参与、象征性参与和实质性参与[23]。三江源国家公园的社区参与通常是1 种工具性参与模式,如覆盖面最广泛的生态管护员、生态补偿、人兽冲突保险和环境教育等参与,均为政府制定好规划方案、补偿标准、保险金及补偿标准,村民被动接受。这实质上是最低程度的参与,即社区参与往往只是机构为社区宣传和输入一些保护知识和理念,目的是倡导当地社区能更多地支持和参与保护项目的完成[24−25]。在此过程中,当地的机构往往只是将社区参与看作目标,通过告知和宣传环保政策,希望牧民能牺牲自然资源的利用而参与生态环保,但是给予的经济补偿较少,且较少地顾及和考虑当地牧民的各种利益,故社区参与仍然停留在象征性参与和服从阶段,牧民通常只是被迫接受社区的决策(如移民),仅仅是在生态保护的方式或采用的手段、实施周期等方面进行象征性的讨论参与,参与信息流动基本上是从政府机构向村民的单向流动,村民缺乏反馈的渠道和谈判的权力,属于象征性的参与。一些澜沧江园区的生态体验和特许经营项目,在山水保护组织的指导和帮助下,通过社区利益群体的讨论,实施利益分红,社区参与正在向实质性参与模式转变,但因试点群体较小,尚未形成广泛的影响和示范效应。

2.3.3 参与机制有待优化社区共管(CBCM)是指为实现生态保护与社区可持续发展的双重目标,社区共同参与保护区保护管理方案的决策、实施和评估的过程。国家公园的社区参与注重的是绿色发展与社区利益的协调[26],民主协商式的社区共管机制[6]。2017 年,在中共中央、国务院办公厅印发的《建立国家公园体制总体方案》中,也明确提出了“建立社区共管机制”的要求。三江源国家公园是社区生态保护参与机制是中央政府主导下的多方主体共建的民主协商式社区共管机制。

三江源国家公园社区共管模式基本上是一种指令式+咨询式。国家公园管理机构通过行政指令或聘用牧民(生态管护员)开展生态保护任务,这种政府主导型的社区项目主要依靠上级政府的专项经费;在一些管理事务中,如防熊设施及生态体验的模式和线路设计等方面,咨询当地的环保组织和一些学者专家,具有咨询式的特点。昂赛的生态体验模式是杂多县政府出资引导,山水组织指导帮助下的利益共享模式,示范户牧户、未参与经营的牧户和社区共同参与生态保护,共同分享利益。对于NGO 组织协调的这种社区参与模式,往往以项目的形式展开,资金通过项目筹集,随着项目的结束和NGO 组织的离开,资金保障和项目的持续性都将存在极大的风险。如三江源民间环保组织主导下的甘达水源地保护是社区自治型保护模式,缺乏专项资金保障和政府支持,极容易受到外界利益的诱惑,表现出不稳定和不可持续性。三江源国家公园这种自上而下的管控模式,导致保护区管理机构与社区缺乏良性的沟通和协商机制,开展的社区共管大多是用短期的经济利益如分红或者资金发放等以交换社区的保护行动,很难从根本上将社区从自然资源的“破坏者”转变为“守护者”。

3 讨 论

3.1 三江源国家公园社区牧户的生态保护认知性较高,环保意识也较高研究表明,当地牧户的生态保护认知性和环保意识较高的原因有二:一是对三江源国家公园管理部门的政策宣传和生态保护实践影响的响应,二是受当地传统藏族生态文化的影响。与赵翔等[11]的研究结论一致。三江源国家公园社区的牧户一直有着诸多的传统生态保护习俗和行为,如自发地捡拾垃圾、清洁水源、救助和喂养野生动物等生物多样性保护行为,并没有获取任何的补偿;牧户参与草原禁牧和草蓄平衡及生态管护的补偿和工资并不能完全弥补牧户的实际福利损失,经济补偿更多的是一种参与生态保护的激励和保障;参与特许经营、生态体验等方式是牧户在国家公园建设下生态保护与社区发展共赢的一种选择,揭示出三江源国家公园社区生态保护行为不完全符合理性经济人的驱动,而是与传统生态文化和环保政策宣传共同影响下的结果。该结论与杨金娜[14]认为三江源国家公园社区参与是受经济利益驱动的看法不同。注重生态文化的传承和引导,挖掘三江源藏族的生态文化理念中符合时代要求的古老智慧,并将其进行理论总结和升华,与社会主义核心价值和习近平生态文明思想结合起来,赋予传统思想现代的观念,促进当地社区民众生态理念的培育使其在国家公园建设中发挥积极作用,共建社区文化引导社区参与,既有益于推动国家公园保护,也是实现国家公园生态系统完整性的切入点。

3.2 三江源国家公园牧户的社区参与行为首要动机是要保护自己的家园这表明三江源国家公园牧户的社区参与行为不仅仅是理性经济人,而更多的是受传统生态文化影响下的一种归属感和地方依恋感体现,这与李惠梅[18]的三江源生态保护行为机制研究结果相同,也与程绍文等[27]认为的神龙架国家公园的社区参与是受地方依恋感影响的结论一致。三江源国家公园社区参与行为表现出利他性和互助的趋势与特点。三江源国家公园社区牧民多为藏族,有着共同的社会习俗、生活生产方式和宗教信仰,归属感较强。因地缘和血缘关系社区之间、社区牧户之间形成了紧密的社会关系,社区牧户之间一直有互助合作的传统,在共同抵御风险的需求下表现出了社区强的凝聚力和参与行为的一致性和互助性。国家公园社区及其文化也是国家公园的一部分,生物多样性保护应该和文化多样性保护并重。在关注保护造成的直接成本收益的同时,也要考虑到保护中的其他利益,包括文化传承、宗教信仰等[28]。三江源国家公园的国家公园以保护自然生态的完整性和原真性为基础,三江源国家公园内的原住民在长期与自然和谐共生的过程中已经成为当地生态系统中不可或缺的一环,尊重当地的自然生态文化和传统自然资源利用中人地和谐的理念,合理保护其生活方式也是保护生态系统完整性及健康的一种措施。

3.3 三江源国家公园社区牧户的参与行为与保护意愿不相匹配除了扶贫任务和具有保障性质的生态管护员和生态补偿的参与率为100%(按户)外,其他社区参与的参与率均不高,反映出社区生态保护与社区发展的不协调。三江源国家公园在生态系统的“最严格保护”实施中倾向于生态保护而忽略或者不重视社区的发展,国家公园“全民公益性”的建设理念的理解还不透彻,认为国家公园保护一定要限制止和取代传统生计,使社区牧户生计结构和经济收入受到冲击,导致牧户参与生态保护的成本和风险激增。生态补偿不到位且模式单一,牧户参与社区保护的保障机制不完全,牧户受文化和个人能力限制,改变生计方式的能力不够,参与社区发展以改善福祉损失的效益不高,加之社区参与机制不完善,参与渠道不畅通致使牧户的社区参与行为因顾虑重重而受阻。尊重传统生计方式,合理和适度的发展生计以不牺牲社区利益,才有可能调动社区生态保护积极性,有利于实现资源可持续利用与生态系统保护目标。

3.4 三江源国家公园社区参与度不高,为象征性参与或假性参与唐文跃等[29]认为,社区参与强度的加强取决于社区是否在核心管理层享有“话语权 ”,摆脱象征性参与的局面。应积极引导社区牧民群众全程参与[9],保障社区对发展决策和相关事务的参与权和话语权,建立社区居民意见采纳和反馈机制,引导社区参与重大事项决策;通过提高居民的社区归属感和社区增权,加强社区参与效能是必要性的。三江源国家公园社区是政府主导,多元主体参与的社区共管机制。社会组织积极参与三江源国家公园建设,其非营利性、公益性以及志愿性和国家公园的管理理念一致,构成了国家公园治理体系建设中的重要一环[30]。机制创新是协调保护与关系中的重要突破点,但在三江源国家公园的社区参与机制中,制度是过于倚重政府主导下的社区保护(诸如政府保障基础设施建设、补偿、公益管护岗位、特许经营),为完成脱贫任务和生态保护目标,没有注重社区的发展;在操作层面上不敢放权于基层社区和牧民,轻视了非政府组织的桥梁作用,没有利用好三江源国家公园特色的有益因素—寺庙和宗教文化影响下的民间组织助推作用。只有将社区参与当成手段,才能充分地尊重和维护当地人群的利益,通过各当地的牧民授权和合作,才会实现社区的真正参与,才能实现政府主导模式向居民模式的参与治理转变,民众成为社区治理的主人,牧民的参与积极性和参与程度才能提高,利益主体通过民主协商讨论和治理公共事务。

4 结束语

国家公园社区管理应坚持国家所有、全民共享原则,以政府力量为主导,完善举报制度和权利保障机制,保障社会公众的知情权和监督权以不断扩大影响力和受众面;以多元化的路径为基础,通过生态产品市场化和品牌经营等市场路径形成替代生计,以降低社区对自然资源的依赖程度;构筑全社会参与体系,推动社会组织和个人参与国家公园生态保护,使各利益主体协调参与到自然资源管理中,形成“地方政府—社区共管委员会—社区居民”协同治理模式;让社区认同国家公园自然保护的目标, 尊重和引导特色文化,重视社区及居民的福祉,健全多元化的补偿机制,提升社区参与的能力并分享管理的收益, 切实发挥社区共管社会效能,以实现三江源国家公园的可持续保护与发展。

本研究尚存在以下不足:一是调研时间是游牧季节,导致样本的覆盖面不足,缺少了许多去夏窝子牧户的调查样本;二是调研的样本数太小,故缺失了对社区牧户认知与参与行为及其影响因素的定量分析;三是受疫情影响,三江源国家公园内许多地区的社区参与工作没有开展,收集的数据有限,没有展开园区内3 个园区的比较研究。今后将做进一步的研究。