关于我国国家公园适宜面积的探讨

2022-06-13刘志伟吕雪蕾罗伟雄

刘志伟,胡 锐,吕雪蕾,罗伟雄

(1. 国家林业和草原局 西南调查规划院,昆明 650031;2. 国家林业和草原局 国家公园规划研究中心, 昆明 650031)

建立国家公园体制并以此为契机构建自然保护地体系,是实现生态文明的具体途径之一,是关系到绿色发展的要务[1]。国家公园适宜面积的确定是长期有效保护野生动植物和自然生态系统的关键问题,也是实现国家公园科学规划、有效管理的前提,更是体现山水林田湖草沙冰整体保护、实现区域社会经济可持续发展的保障。自2015 年12 月以来,我国已启动并开展三江源、东北虎豹等10 个国家公园的试点工作,主要是解决重叠设置、多头管理、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾等突出问题[2]。2021 年10 月,国家正式批准设立了5 个国家公园(三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、武夷山国家公园和海南热带雨林国家公园)。这5 个设立的第一批国家公园的体制改革卓有成效,基本完成国家公园体制试点中的任务。但在国家公园建设与发展过程中,还存在一些未解决问题,其中包括国家公园适宜面积确定问题。虽然,中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发的《建立国家公园体制总体方

案》和《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(以下简称《指导意见》)均强调确保国家公园面积的重要性和必要性,但均未明确国家公园的适宜面积。我国在国家公园建设方面起步较晚,目前国家公园的研究主要集中在生态保护[3−6]、生态服务价值[7−9]、特许经营[10−13]、空间布局[14−16]、管理体制[17−22]等方面,但如何科学划定国家公园适宜面积还未见相关报道。

考虑到我国自然保护地分布呈现“东多西少、西大东小”的特征,为更好地体现国家公园在自然保护地体系中的主体地位,如何科学划定其范围,尤其是在经济发达、土地资源紧张的东部区域,已成为其发展中亟待解决的问题。因此,笔者系统梳理了与中国国土面积相近的美国、加拿大等国的国家公园,以及与中国相邻的日本国立公园的面积等概况,系统分析了我国各类自然保护地的面积情况,提出我国国家公园适宜面积确定的建议,以期为我国国家公园的建设与管理提供参考与依据。

1 以国家公园为主体的自然保护地体系建设情况

1.1 中国自然保护地概况我国自1956 年建立第一个自然保护区——鼎湖山国家级自然保护区,经过60 余年的实践与发展,自然保护地经历了从无到有、从小范围到大面积、从单一类型到多种类型、从保护地到区域生态安全屏障构建的巨大变化,形成了由自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水产种质资源保护区、海洋特别保护区、自然文化遗产等组成的保护地体系[23]。据不完全统计,截至2018 年,各类自然保护地数量达1.18 万个,面积约180 万 km2,覆盖了我国90%的典型陆地生态系统、85%的野生动物种群、65%的高等植物群落和62%的天然湿地[24]。各类陆域自然保护地总面积约占国土陆地面积的18%,已超过世界平均水平。其中,自然保护区面积约占国土陆地面积的14.8%,占所有自然保护地总面积的80%以上;风景名胜区和森林公园约占国土陆地面积的3.8%;其他类型的自然保护地面积所占比例则相对较小[23]。

1.2 中国自然保护地分类体系和功能定位《指导意见》将我国的自然保护地分为国家公园、自然保护区、自然公园三大类型。国家公园是以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的区域;自然保护区是保护典型的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹的区域;自然公园是保护重要的自然生态系统、自然遗迹和自然景观,具有生态、观赏、文化和科学价值,可持续利用的区域。《指导意见》明确了自然保护地生态价值和保护强度高低强弱顺序,依次为国家公园、自然保护区、自然公园。

1.3 中国国家公园定义及体制试点《指导意见》中明确了国家公园的定义,即国家公园是指以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域,是我国自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分。国家公园保护范围大,生态过程完整,具有全球价值、国家象征、国民认同度高等特征。2015 年12 月,中央全面深化改革领导小组会议通过《中国三江源国家公园体制试点方案》,标志着我国首个国家公园体制试点区启动。2016 年5 月至2019 年1 月,中央深改委、中央深改组和国家发展改革委陆续批复神农架、武夷山、钱江源、南山、普达措、东北虎豹、大熊猫、祁连山、海南热带雨林等国家公园体制试点区,至此,我国设立了首批共10 个国家公园体制试点区,涉及12 个省份,总面积达22.3 万 km2,约占陆域国土面积的2.3%。2021−10−12,在《生物多样性》第十五次缔约方大会上,习近平总书记宣布中国正式设立三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园等第一批国家公园,保护面积达23 万 km2,涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。随着第一批国家公园的正式设立,标志着我国国家公园体制重大制度创新落地生根,国家公园事业从试点阶段转向了快速发展的阶段。

图 1 我国首批国家公园及体制试点区空间分布[25]

2 国外国家公园的面积

2.1 美国国家公园1872 年,美国以保护野生动物和自然资源为目的成立世界第一个国家公园——黄石国家公园。美国国家公园的成立有3 个条件:一是具有全国性意义的自然、文化或游憩资源;二是具备国家公园体系的适合性和可行性;三是需要由国家公园管理局管理。美国国家公园对范围、面积、功能分区的要求是因地制宜,每个国家公园都有明确的主题,完整地保留特色景观[26],对适宜面积没有明确的标准。

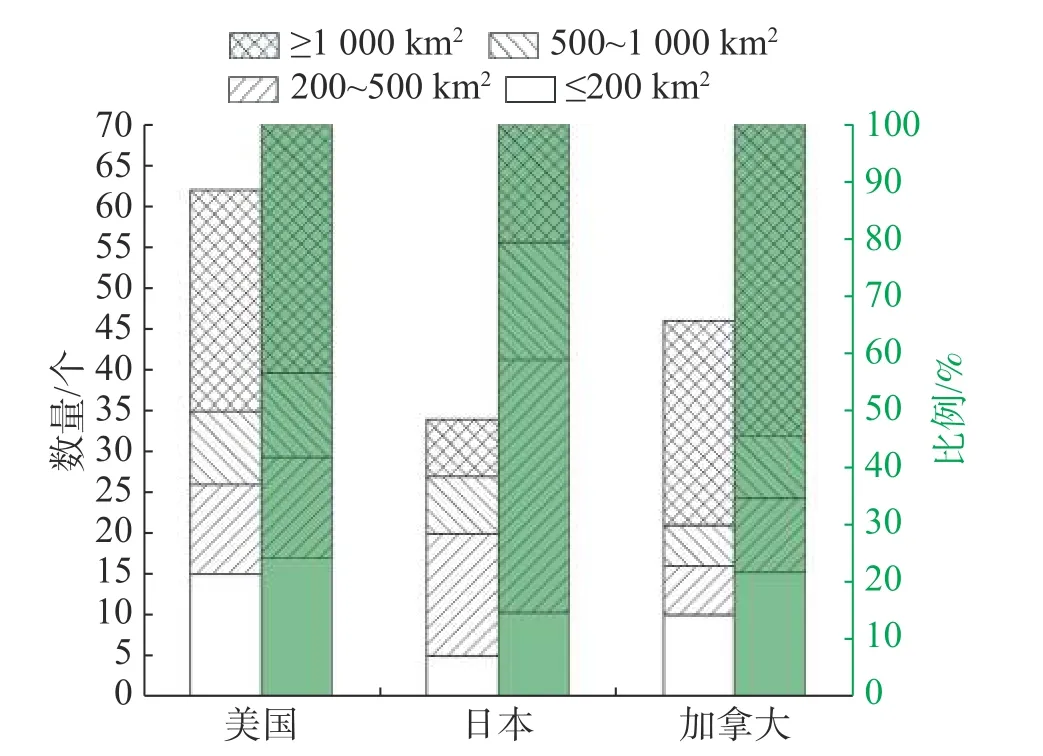

经过近150 年的发展,美国现有国家公园62 处,总面积为21.12 万 km2,约占美国陆域面积的2.25%[27]。其中,面积最大的是兰格尔—圣伊莱亚斯国家公园,为3.37 万 km2;面积最小的是圣路易弧形拱门国家公园,为0.5 km2。在62 个国家公园中,面积小于200 km2的有15 个,占全部国家公园数量的24.19%;面积介于200~500 km2的有11 个,占全部国家公园数量的17.74%;面积介于500~1 000 km2的有9 个,占全部国家公园数量的14.52%;面积大于1 000 km2的有27 个,占全部国家公园数量的43.55%。

2.2 加拿大国家公园1885 年,加拿大在落基山脉北段加拿大阿尔伯塔省建立了第一个国家公园——班夫国家公园,也是世界上第二个国家公园。经过130 余年的发展,加拿大现有国家公园46 处,总面积为29.89 万 km2,约占加拿大陆域面积的2.99%[28]。其中,面积最大的是森林野牛国家公园,为4.48 万 km2;面积最小的是千岛群岛国家公园,为9 km2。在46 个国家公园中,面积小于200 km2的有10 个,占全部国家公园数量的21.74%;面积介于200~500 km2的有6 个,占全部国家公园数量的13.04%;面积介于500~1 000 km2的有5 个,占全部国家公园数量的10.87%;面积大于1 000 km2的有25 个,占全部国家公园数量的54.35%。

加拿大国家公园的发展经历了以经济利益为主,到注重生态保护,再到现阶段以生态完整性为目标的过程。根据自然地理、植被类型、地貌特征、气候特征和动植物谱系等区域特征,将全国划分成39 个陆地自然区域,每一陆地自然区域都应该在国家公园体系中有所代表。但在范围较小的陆地自然区域,只要生态系统特别,值得认可和保护,也可划定为国家公园,如乔治亚湾岛国家公园,面积只有13 km2;皮利角国家公园,面积只有15 km2[29]。

2.3 日本国立公园日本是亚洲最早建立国家公园的国家。1934 年,日本建立了第一个国立公园——濑户内海国立公园。经过80 余年的发展,日本现有34 处国立公园,总面积2.19 万 km2,约占日本国土面积的5.8%[27]。其中,面积最大的是大雪山国立公园,为2 267 km2;面积最小是庆良间诸岛国立公园,为35.2 km2。在34 个国立公园中,面积小于200 km2的有5 个,占全部国家公园数量的14.71%;面积介于200~500 km2的有15 个,占全部国家公园数量的44.12%;面积介于500~1 000 km2的有7 个,占全部国家公园数量的20.59%;面积大于1 000 km2的有7 个,占全部国家公园数量的20.59%[30]。

虽然日本国立公园的设立标准对陆域国立公园面积有大于300 km2或海域国立公园面积大于100 km2的要求,但目前34 个国立公园中,有6 个不足国立公园的设立标准。国立公园面积达到设立标准的比例是82.35%。

3 中国大陆自然保护地面积情况

3.1 自然保护区自然保护区面积确定问题是我国乃至世界尚未解决的科学问题,确定自然保护区的适宜面积是长期有效保护野生动植物和自然生态系统的关键问题,是实现自然保护区科学规划建设和有效管理的前提[31−33]。科学地确定自然保护区的面积是近年来未能深入研究的课题,自然保护区建设缺乏理论依据[34]。

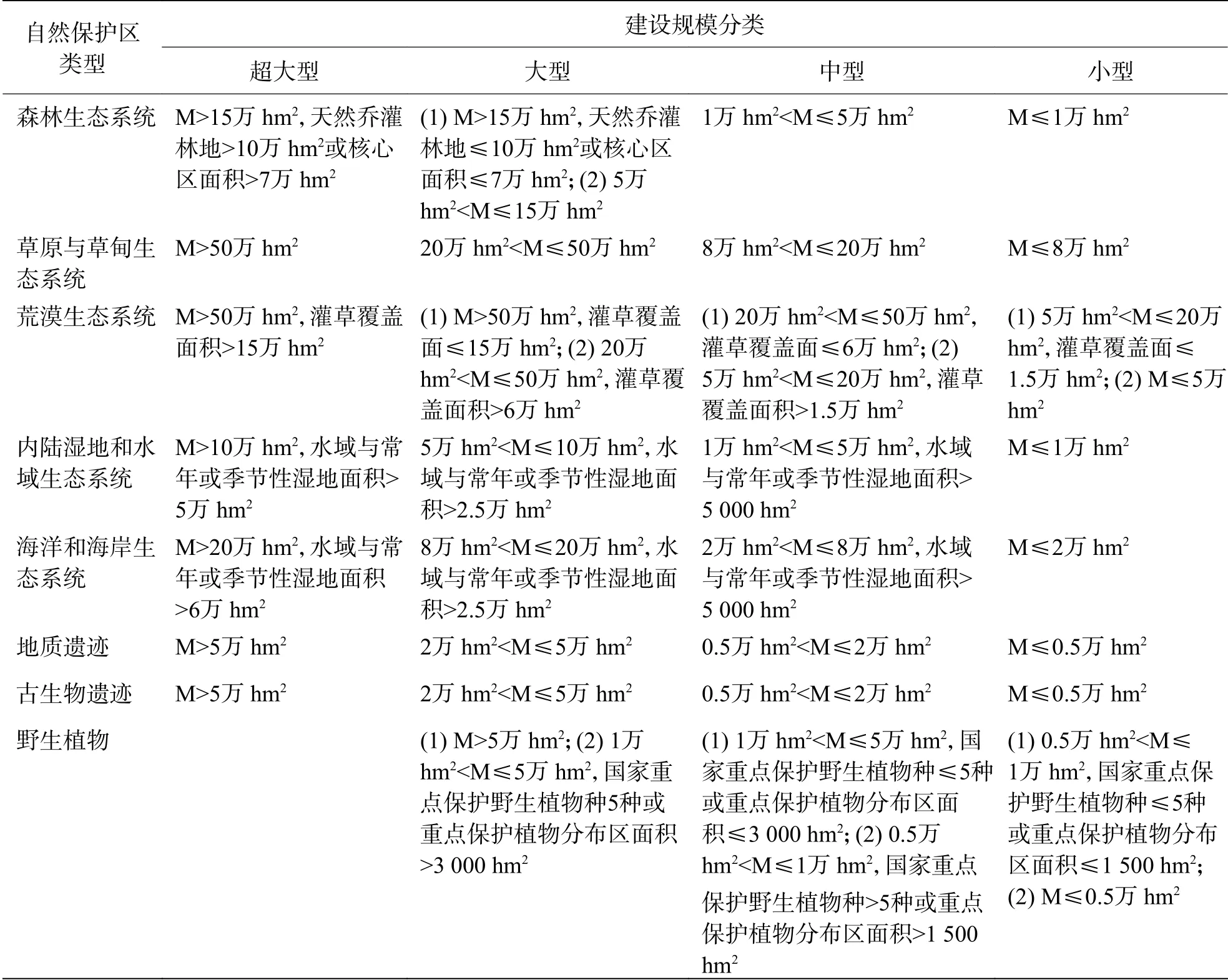

《中华人民共和国自然保护区条例》指出“确定自然保护区的范围和界线,应当兼顾保护对象的完整性和适度性,以及当地经济建设和居民生产、生活的需要”,对自然保护区面积无明确规定。《自然保护区工程项目建设标准》则根据自然保护区工程项目规模划分为4 个等级,并根据类型的差异,分别限定了中型、大型和超大型自然保护区的最小面积及小型自然保护区的最大面积(表1),但未明确自然保护区的最小面积。因此,中国目前面积最大的自然保护区——羌塘国家级自然保护区面积达29.8 万 km2,而最小的国家级自然保护区——山旺古生物化石国家级自然保护区面积则仅有1.2 km2。

表1 自然保护区工程项目建设标准

3.2 自然公园依据《国家森林公园总体规划规范》《风景名胜区总体规划标准》,森林公园、风景名胜区均分为小型、中型、大型和特大型4 类。面积要求分别是小型:20 km2以下;中型:21~100 km2;大型:101~500 km2;特大型:500 km2以上。

《国家湿地公园建设规范》《国家湿地公园总体规划导则》明确了国家湿地公园面积应在20 km2以上,湿地率原则上不低于30%。《国家地质公园规划编制技术要求》《国家沙漠公园管理办法》《关于开展国家草原自然公园创建试点工作的函》分别明确了国家地质公园、国家沙漠公园和国家草原公园面积原则上分别不低于10 km2、200 hm2和500 hm2。在自然公园的设立中,除国家湿地公园、国家地质公园、国家沙漠公园和国家草原公园对最小面积有要求外,其他公园对最小面积则没有相关要求。

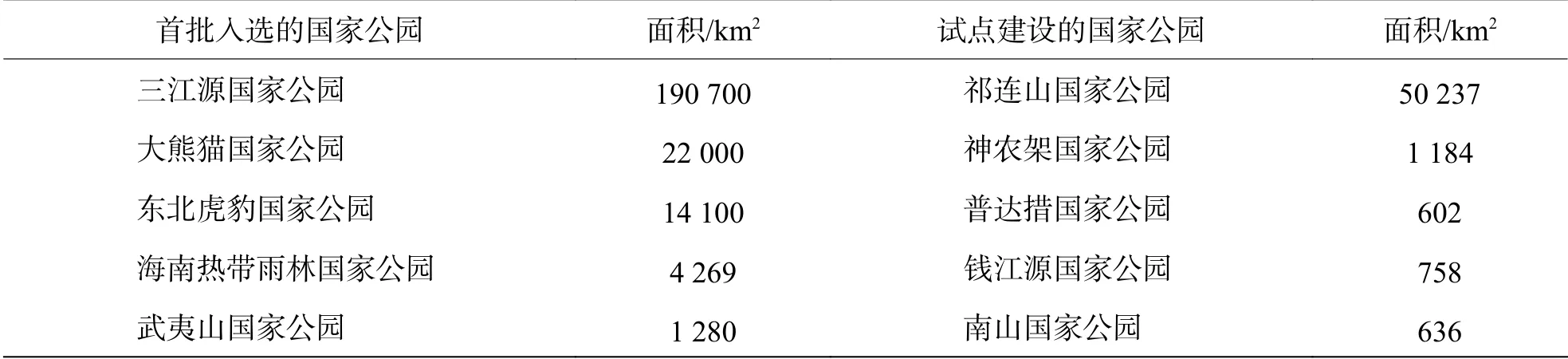

3.3 中国国家公园及体制试点情况中国目前有5 个正式设立的国家公园,5 个国家公园体制试点。面积最大的是三江源国家公园,为19.07 万km2,最小的是普达措国家公园,为602 km2(表2)。需要指出的是,钱江源国家公园最初面积为252 km2,但考虑到生态系统完整性以及生态系统的原真性,将丽水市百山祖片区划入国家公园范围,形成现在的钱江源国家公园。从分布上看,在10 个国家公园(含体制试点)中,有8 个位于面积广袤、人口稀疏的中西部地区, 2 个位于东部经济发达地区(图1)。

表2 中国国家公园及体制试点面积统计

在我国国家公园体制试点阶段,国家公园的内涵和建设管理目标一直在不断丰富,已建试点区的标准不统一,面临一些尚未解决的问题和困难,其中包括空间范围不合理问题。从国家代表性、完整性角度考虑,三江源试点区目前未纳入完整的长江源头和黄河源头[25];武夷山的最高峰黄岗山地处福建、江西两省的分界线,受中国行政区划的影响,武夷山试点区在划定时只考虑了位于福建省的区域,导致其管理处于分裂状态(武夷山福建区域归武夷山国家公园管理局管理,武夷山江西部分归江西武夷山国家级自然保护区管理局管理)[17]。

4 国家公园适宜面积探讨

4.1 从国土面积考虑中国国土陆地面积约960 万 km2,居世界第三位。已建成的各类自然保护地面积约180 万 km2,占国土陆地面积的18%以上,已超过世界平均水平。中国人均国土面积却不到世界人均水平的1/3,世界排名第120 位。在此背景下,如果还以过去的标准,追求面积越大越好显得不切实际。通过比较10 个国家公园(含体制试点)面积可以发现,在面积广袤的西部地区设立国家公园,面积一般都很大,如三江源国家公园(面积为19.07 万 km2)、祁连山国家公园(面积为5.02 万 km2)、大熊猫国家公园(面积为2.2 万km2);但在经济发达、人口较多的东部沿海地区,国家公园面积相对较小,如钱江源国家公园(面积为758 km2)。如果以面积大小作为设立国家公园首要条件,会导致一些具有典型生态系统的区域不可纳入国家公园,如山东黄河三角洲自然保护区、上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区(其作为过境候鸟迁徙路线上的重要停歇地、越冬候鸟的重要栖息地,具有重要的生态战略地位)。参考与中国国土陆地面积相近的加拿大(国土面积为998 万 km2)和美国(国土面积为937 万 km2)国家公园建设情况(图2),加拿大共有46 处国家公园,面积介于9~4.48 万 km2;美国共有国家公园62 处,面积介于0.5~3.37 万 km2。加拿大和美国对国家公园面积都没有明确的要求,在国家公园设立过程中,考虑更多的是特殊的生态系统和因地适宜性。同时,本研究还梳理了与中国位置相近的日本的国立公园(图2),虽然日本国立公园设立的标准要求面积大于300 km2,海域国立公园面积大于100 km2,但目前日本34 个国立公园中,有6 个不符合国立公园的面积设立标准。如庆良间诸岛国立公园,面积仅35.2 km2,但因有极高的透明度而具“庆良间蓝”之称的蓝色海洋,以及以珊瑚礁为代表的物种多样性,日本政府依然将庆良间诸岛列为日本的第31 个国立公园。

图 2 美国、加拿大和日本等国家不同面积国家公园的数量对比

4.2 从生态系统考虑《建立国家公园体制总体方案》提出“确保面积可以维持生态系统结构、过程、功能的完整 性······统筹考虑自然生态系统的完整性和周边经济社会发展的需要,合理划定单个国家公园范围”,因此,国家公园适宜面积应充分考虑自然生态系统,适宜面积的确定主要包括位置和形态两个重要方面。在位置上,要以保护对象特征和社会经济发展为依据确定范围位置,适宜面积的边界位置是资源重要性和建设可行性的双重考虑;在形态上,要充分考虑生态系统本身的物质、能量和信息流动,以及人作为生态系统一部分与其他生物和非生物组分的互动强度、范围和通道[35]。如东北虎豹国家公园在划定范围时充分考虑了东北虎、东北豹野生种群从俄罗斯向我国内陆渗透、定居、繁殖和扩散的完整路线需求,选择最有希望定居繁衍的老爷岭种群及其栖息地划建为国家公园;祁连山国家公园的范围划定重点考虑了祁连山生态系统的完整保护和水源涵养过程的完整性,包括祁连山东部森林、中部草原、西部荒漠、冰川、湿地等典型生态系统[36]。需要指出的是,在保护生物学角度考虑,完整性很难精确确定,尤其在主要保护对象是动物的情况下,某个物种的栖息地与其活动方式、所需的活动面积以及自然条件的变化有关,判定其种群在不同季节完整的活动范围非常困难。如,若以羚牛为主要保护对象,其冬季在海拔较低处、其他季节在海拔较高处,海拔较低处往往人口密度较高,很难全部划成保护区域;若依羚牛的生活轨迹将相关区域全部划为国家公园,难免产生严重的人兽冲突及管理机构与地方政府的冲突[17];在此情况下,若以面积大小作为国家公园的设立标准,显得不切实际。

4.3 从社会经济考虑国家公园适宜面积的确定不只是学术问题,更是社会经济问题。通常认为,国家公园越大越好,如为保护自然生态系统而建立的国家公园,几乎包括了整个山系或流域。大面积的国家公园具有一定的风险,因为这可能给当地社会经济的发展带来影响;国家公园面积如不适宜,将对国家公园的建立、保护和管理造成不良影响,甚至还会引发国家公园与社区之间的矛盾。以我国自然保护区为例,内蒙古锡林郭勒盟草原国家级自然保护区面积为1.08 万 km2,由于面积过大,将很多牧场划入了保护区范围内,严重影响了当地牧民的放牧活动,自然保护区与牧民的冲突较为突出,影响社会的和谐发展[36]。在国家公园适宜面积确定时还要考虑拟设立国家公园范围内历史遗留问题、边界管理问题、可用资金问题[17]。尤其是在可用资金方面,由于在国家公园设立过程中,中央在“权、钱”上的支持大多还未到位,如若范围划定不合理,将会引发不必要的矛盾冲突。

国家公园还涉及土地权属问题。国家公园适宜面积的确定应尊重社区土地权属及其管理现状,力求土地利用范围、方式和强度遵循实现保护的要求;要通过协调土地利用来维持和恢复生态系统完整性,在局部地区和某些时间上,有必要从“社会—生态系统”的角度评估人的作用[37]。

5 结 论

通过对我国现有各类自然保护地面积的梳理,虽然部分自然公园(湿地公园、地质公园、沙漠公园、草原公园)有最小面积要求,但要求均较小,一般都能达到,其他保护地(自然保护区、森林公园等)均对最小面积没有明确要求。通过对美国、日本、加拿大的国家公园面积情况的梳理和统计:在142 个国家公园面积中,有62 个国家公园的面积小于500 km2,约占国家公园总数量的44%。且目前国际上很多国家公园虽面积较小却仍具国际影响力,如美国的大提顿国家公园(面积为126 km2)、阿卡迪亚国家公园(面积为168 km2)、韩国的月出山国家公园(面积为56.1 km2)、新西兰亚伯塔斯曼国家公园(面积为225 km2)、艾格蒙特国家公园(面积为335 km2)。我国台湾的垦丁国家公园面积也只有332.69 km2[38]。国家公园适宜面积的确定不能采用“一刀切”的方式。首先,应以生态完整性,即“能支撑完整的生态过程和伞护种、旗舰种等野生动植物种群繁衍”这一条件作为确定依据,再以确保大尺度生态过程完整性为原则。如在西部等原生态地区,可根据需要划定大面积国家公园,对独特的自然景观、综合的自然生态系统、完整的生物网络、多样的人文资源实行系统保护;而在东中部地区,尤其是当国家公园国家代表性、生态重要性极为突出的情况下,应根据自然景观、自然遗迹、旗舰种或特殊意义珍稀濒危物种分布区,确定国家公园适宜面积,同时要注意突破面积和行政区划的限制。其次,从国家公园具有“自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集”和“代表的是中国的国家形象”特征,国家公园适宜面积的确定还应考虑生态系统典型性。最后,国家公园适宜面积的确定还应考虑生态系统可持续性,即社区发展等社会经济问题,多方因地制宜地探索出治理结构的细节,以新的利益共同体方式共抓大保护、共谋绿色发展,统筹“最严格的保护”和“绿水青山就是金山银山”,建立山水林田湖草沙与人的生命共同体,实现生态、社会、经济效益的最大化。