清代初期隶书中兴现象管窥

2022-06-13钟黄玲

钟黄玲

内容提要:清代初期隶书中兴是清代书法史的重要分支,也是考察晚明帖学与清初碑学风格演变之枢纽。本文聚焦清代初期社会文化语境,从金石学复兴、心学与“尚奇”风气、康熙年间博学鸿词科切入,探讨清代初期隶书中兴之缘由,管窥清初隶书在前后时代之演变轨迹。晚明以来,遗民群体及清初南北文人士大夫之间的相互交流与影响,是探索清初隶书发展脉络的重要途径。正是晚明清初文人对经典的诠释采取更为开放、多元的态度,才促进了清代隶书新风的形成。

关键词:隶书;清代初期;金石学;古拙;风格

汉代以降,隶书的日常实用功能逐渐被楷、行、草书代替。入唐以后,隶书更被视为古体字,宋、元、明少有问津者;即便书家偶有涉猎,也多受时风影响,或唐隶带楷意,或明隶书中融入行草,结体、章法多出己意,法度湮灭,古意尽失。晚明清初,在董香光秀逸书风流行宇内之时,隶书创作逐渐引起时人重视,开清代碑学之先河,被后世称为“隶书中兴”。

清初隶书相关研究[1-4]或述及书风嬗变,或关注个别书家,或阐释隶书之碑学意义,对隶书中兴现象之缘由尚有待深入分析。明清鼎革的社会文化大变动为隶书发展带来新的契机:其一,在实学思潮影响下金石学复兴,为隶書的书写与取法提供了必要的基础;其二,心学和“尚奇”风气也助长了人们的疑古思想,打破了独尊帖学的局面;其三,康熙年间博学鸿词科的举行,也为南北书学的交流创造了有利条件。在郑簠等书家的不懈努力下,隶书受到了前所未有的重视与推许。基于以上三点,本文聚焦清代初期社会文化语境,从金石学复兴、心学与“尚奇”风气、康熙年间博学鸿词科切入,探讨清代初期隶书中兴之缘由,管窥清初隶书在前后时代之演变轨迹。

一、学术风气的转变与金石学复兴

晚明王阳明心学风靡天下,文人士大夫多束书不观,空谈心性,在书法上尚意,讲究顿悟,“一超直入如来境”,在短时间内能表达作者心性的行草书成为当时的主流,傅青主、王觉斯的连绵大草,以及董其昌的秀逸行书等,都深受时人与市场的追捧。明清易祚,遗民学者从学术和文化上进行反思,深入探讨国家衰败之原因,明末脱离实际的空疏学风受到了猛烈的批判,取而代之的是经世致用、实事求是的“实学”,由重义理转变为重学问考证。此时,金石文字因证经补史的功能而受到学者们的重视,清代学者顾炎武、朱彝尊、阎若璩、李因笃、潘耒,金石书法收藏家曹溶、王弘撰,以及书法家傅山等,形成了重考证的学术风气,有助于金石学的复兴。顾炎武中晚年壮游关中,好访古人金石文字,“得一文为前人所未见者,辄喜而不寐”[5]。阎若璩与傅山考经证史也投入了极大热情,“(傅山先生)每与余语,穷日继夜,不少衰止”[1]77。同时,江、浙、闽不少文人因为对明亡有深刻反省或有复明的共同愿望而南北奔走,在加强各地相互联系的同时,也直接促使金石学的全面复兴,如顾炎武、傅山的南北行踪,即形成了学术圈交流传播的良好格局。

学术界金石文字考证的风气转变,有力推动了访碑、观碑、金石收藏等活动进展。朱彝尊和傅山、曹溶在太原一带访碑、观碑[6],傅山好友戴廷栻与王弘撰、郭宗昌也交往密切,从王弘撰《跋郭宗昌藏〈西岳华山庙碑〉(华阴本)》中可见一斑[1]78。这种金石鉴藏风气加深了文人士大夫对隶书风格的理解,也使得篆隶书体获得学术界和书家的认可与肯定。傅山、朱耷、石涛等书画家,都不同程度地展开了对篆隶这一古老书体的创作实践,这说明当时书家已把篆隶作为书法学习的重要途径。

不得不指出的是,正如晚明清初诗人兼书家冯班所言:“唐人分书,极学汉人。”[7]549晚明书家学隶书者,大多承袭东汉《熹平石经》、魏晋钟繇及唐代隶书,师古取法至魏晋为止。虽然《曹全碑》等汉季名碑在晚明已经出土,但一方面,流传在世上唐碑较汉魏或以前的碑刻更多,学习取材更为便捷;另一方面,宋代以来,书家以名家书风为学习对象,晚明刻帖出版业又尤为发达,书家学隶时有唐法楷则可依,有帖学名迹可寻。因此有明一代学隶书的途径单一,风格趋同,既定观念和旧有程式限制了隶书在风格上的创新与突破。即便有所创新,也是刻意的标新立异,即王弘撰所说的“有妄立细肚、蚕头、燕尾、鳌钩、长椽、虫雁、枣核、四楞关、游鹅、铗镰、钉尖诸名色者,粗俗不入格”[1]74。由此可见,金石学复兴对文人士大夫的审美观念产生了不可忽视的影响,书家在摩挲碑石之余窥得汉隶真貌,逐渐从另一种角度重新认识汉隶汉碑。

二、在心学与“尚奇”风气影响下,对古拙的重新阐释

晚明心学主张空谈心性,使得书家大多不追根溯源,而是不拘格套,以抒发性灵为能事。在虚浮学风的影响下,自董其昌开始,书家在临摹古人经典上已不再用心,自家本相随处流露。明清之际,书坛“祭酒”王觉斯更把《阁帖》随意剪裁,临于同一手卷上。“心学”改变了书家对刻帖的认知,使旧有典范丧失了神圣特质,人们以开放的心态去接受新的形式,间接孕育了文人的疑古思想。傅山、八大山人继续开拓临的可能性,以篆隶笔法运用于各书体,为临摹这种悠久的学书传统注入了新的生命力。换句话说,在心学的影响下,晚明清初书家打破了临书拘谨且缺乏创造性的旧有观念,为时人质疑蔡邕石经和学隶取法唐隶的既定传统提供了可能性。

与此同时,晚明以来的“尚奇”风气,也促使书家开始从金石学术圈和篆刻界汲取营养。自文彭以来的文人篆刻,便与金石学复兴结合在一起,为当时的书家所吸收和理解,形成一种新的共识,成为清初隶书中兴之潜流。此时的书家普遍从古镜铭、玺印、青铜彝器中寻求新的视觉刺激元素,以表达他们的个性。例如周亮工尝试把隶书糅合于行楷书,或以方拙取势凸显出金石趣味。郑簠遍摹汉唐碑碣,创作出极富新奇面貌的草隶。人们出于好奇而对法帖系统以外的秦汉碑刻有了更为丰富的理解,特别是对古代无名氏古拙奇怪的碑刻遗迹产生了兴趣,并由此有了更为丰富的认知。

当然,由于康熙皇帝对董书的偏好,当时的主流书风仍离不开董书秀雅的面貌,然而康熙年间“帖学四大家”中取法董其昌的姜宸英却评价董书:“华亭书派轻薄,摹仿顿失古意。惟此卷笔笔藏锋,妙于用拙,始见文敏真本领。”[8]可见在尚董之风以外,“古意”“藏锋”“用拙”等审美观念于清初因为金石学兴起而备受珍视,“古拙”成为当时书家讲究的新趣味。姜宸英所说的“古意”也从时人冯班的言语中可见,《钝吟书要》即提出学书方法必须“从上学下”[7]557,进一步改变了时人学习隶书的传统路径。而“帖学四大家”中的汪士晚年推崇篆隶,“时悬阳冰《颜家庙碑额》于壁间,观玩摹拟”[7]576,也足见清初书坛审美之新变。这一系列的变化都充分说明了当时书家对“古拙”有了新的阐释,其中尤以郑簠的隶书表现最为突出[9]。

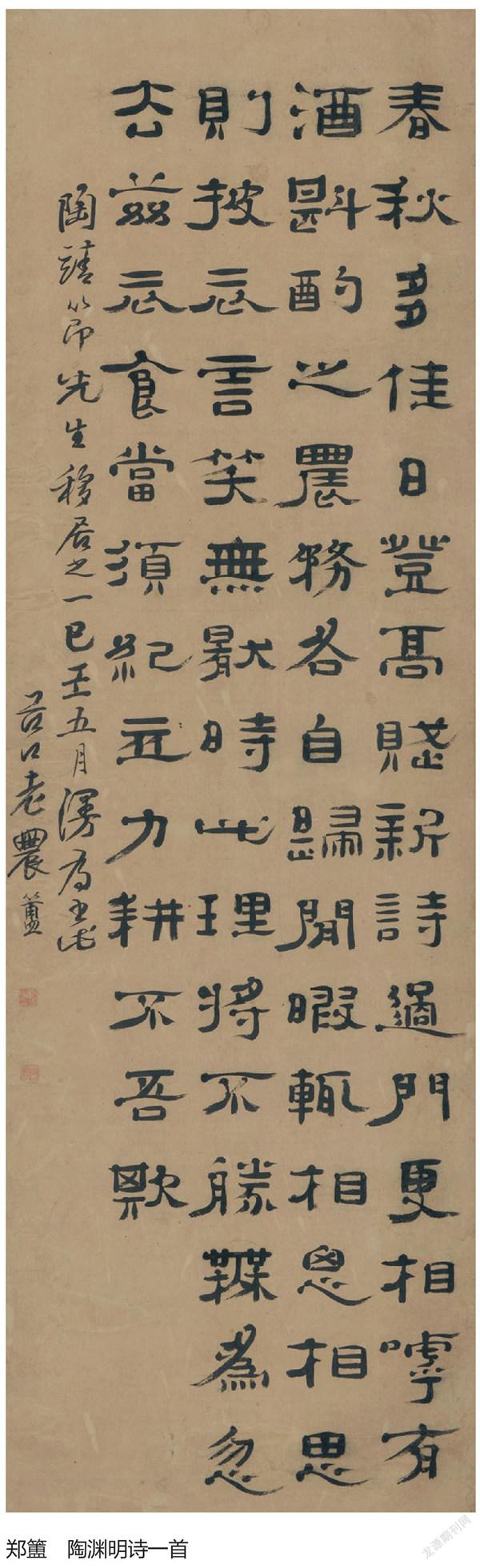

郑簠隶书初学宋珏,即追慕他的新奇,据郑氏弟子张在辛所记:“乃学汉碑,始知朴而自古,拙而自奇。沉酣其中者三十余年,溯流穷源,久而久之,自得真古拙、徂奇怪之妙。”[10]可知郑簠亦强调朴、古、拙、奇,这不同于宋人只看重篆隶的古意。郑簠在长期的临池中更重视篆隶的笔法及书体演变等书学问题,这无疑为隶书开辟了新的发展道路。郑簠与当时南北书家学者广泛交流,遍访汉碑,了解隶书书体演变的过程,追溯隶书最原始的面貌,但他并不排斥个人风格。他的隶书结体横向开张,捺笔与主横画向右末端造成飞白效果,形成独特的个人面貌。清人多认为郑簠取法自《熹平石经》《曹全碑》《史晨碑》,如方朔称“汝器戈撇参以《曹全碑》,故沉著而兼飞舞”[11],梁言“郑簠八分书学汉人,间参草法”[7]576。北京故宫博物院所藏郑簠《隶书王建七言诗轴》即为明证。此书法作品结体端秀雅逸,得《曹全碑》之飘逸灵动,笔画粗细和运笔虚实富有变化,横画重顿轻提,落笔处重压然后提笔牵带,捺笔拉长并向上扬起,撇捺末端稍见飞白,章法上字距宽疏,舍汉隶之方正而求跌宕之姿,代表了郑簠隶书的典型风格。在清代初期,《熹平石经》《曹全碑》诸碑刻为一般书家所知,而这些碑刻多出自文士手笔,法度谨严,用笔精熟。郑簠《隶书王建七言诗轴》取法《曹全碑》诸碑刻,并未突破非名家名碑不学的传统思维,也秉承了唐隶“法度谨整,用笔精熟”的传统审美观念,与清初秀逸的董书风格互为表里。但郑簠飞动的隶书风格确实对隶书传统有所创新,与赵宧光、傅山的草篆一样,为沿袭已久的古代书体开拓了新风格[12]。

郑簠作为清初隶书中兴的重要人物,其书法明显带有承上启下的时代印记。他身体力行提倡金石之学,他的访碑、考证和书法实践,提高了康雍年间隶书的普及程度。郑簠这种“拙而自奇”的风格影响着高凤翰、金农、郑燮、丁敬等书画家。郑燮评高凤翰书“病废后,用左臂,书画更奇”[13]98,评金农“寿门愈不得志,诗愈奇”[13]358,都表达出对“尚奇”风尚的追逐。这些后起之秀创造出金石味隶书风格,且他们重个性和取法秦汉金石的思想与郑簠一脉相承。

三、康熙年间博学鸿词科的直接助推

康熙戊午(1678)、己未(1679)的博学鸿词科助推了以傅山为首的山西学术圈与南方学术圈的金石艺术交流。康熙为收拢汉族士子人心,设博学鸿词科,招贤纳士,被荐学者不乏遗民、隐士及有才学之士,如顾亭林、黄梨洲、阎若璩、朱彝尊、毛奇龄、傅山、李因笃等。据统计,己未博学鸿词科被推荐者近200人[14]。这些学者大多在1678年夏秋入都,考试在次年的春季才举行。在此期间,部分书家、藏家携带作品或藏品入京,拜会名流高士,请赐序跋或寻求提携。身为遗民的傅山称病拒赴京應试,但仍被有司派人抬到北京,引来士人络绎来访,他的住所成了参加博学鸿词试的文人们一个重要的聚会场所,傅山的书学思想亦得以更广泛地传播至江南学者圈。

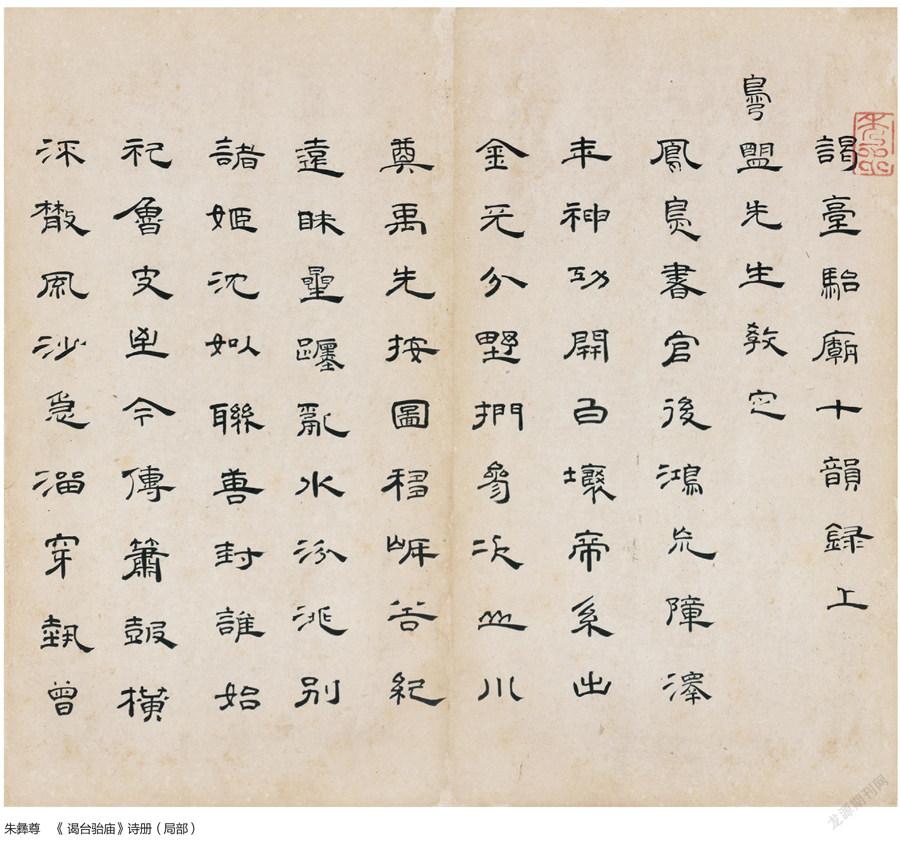

博学鸿词科的影响并不限于考试举行期间。在博学鸿词试不第后,叶奕苞于17世纪80年代初著述了《金石录补》二十七卷及《绩跋》七卷。叶氏在著作中几乎提及清初所有和金石学复兴相关的重要学者,如傅山、郭宗昌、王弘撰、郑簠、周亮工、程邃等,还记载了他们相关的藏品,如记录程邃藏有《周南仲鼎铭》等[15]3,反映出当时南北学者对彼此的学术研究都已相当熟悉。叶氏还记载了其应考期间与朱彝尊讨论金石,“戊午(1678)秋,予适京师,登焦山,摩挲鼎侧,拓其铭词。后遇锡鬯于阮亭王先生邸中”[15]2-3。之后阎若璩又以汉《尹宙碑》拓本赠予叶氏,“此碑为山右阎百诗所赠。百诗博洽多闻,于经史有辩论,遇于京师”[15]9。由此可见,康熙戊午、己未间博学鸿词试为南北学者交流金石学术提供了有利条件,有助于隶书的长远发展。揆诸实物,北京故宫博物院所藏朱彝尊《隶书临曹全碑卷》,是朱氏康熙四十一年(1702)为河南人宋荦所写。朱氏为浙江人,足见当时南北艺坛之交流。此卷临汉《曹全碑》,结体以《曹全碑》扁体为主,但部分文字依然继承由唐隶而来的长方体架,笔画瘦劲挺俏,与原碑比较略显纤弱,蚕头燕尾的主横画运用灵活,提按处理未参唐隶的楷法,横折处以横直两笔书写。整篇隶书减少唐隶严谨法则的限制,行列整齐而张弛有度,虽乏汉隶纵逸之气,但尚存汉隶之风骨,脱尽唐隶气息。该卷书后题跋:“余九龄学八分书,先舍人授以石台孝经,几案墙壁涂写殆尽。及壮,睹汉隶,始大悔之,然不能变而古矣。”题跋说明了朱彝尊早年从东汉《熹平石经》入手的弊端及束缚,并将“古意”视为汉隶追摹之悬鹄,亦表明晚明清初以蔡邕隶书为楷模的古典传统仍然普遍盛行于文人之中。

四、余论

总的来说,由明清鼎革所导致的学术风气的转变,是金石学复兴的重要因素,也是出现清初隶书中兴现象的外在原因;而晚明以来,在心学与“尚奇”风气的逻辑推演下,书家对古拙等审美观念进行了重新阐释,是清初隶书中兴的内在原因。换句话说,晚明帖学与清初碑学风格演变之枢纽并非社稷板荡的当头棒喝,而是心学逻辑下疑古思潮的釜底抽薪。同时,康熙年间博学鸿词科也是直接助推清初隶书发展的重要原因。其中,晚明以来遗民群体及清初南北文人士大夫之间的相互交流与影响,是探索清初隶书发展脉络的重要途径。正是晚明清初文人对经典的诠释采取更为开放、多元的态度,才促进了清代隶书新风的形成。

参考文献

[1]刘恒.中国书法史:清代卷[M].南京:江苏教育出版社,2007.

[2]王冬龄.清代隶书要论[M].上海:上海书画出版社,2003.

[3]薛龙春.郑簠研究[M].北京:荣宝斋出版社,2007.

[4]白谦慎.傅山的世界十七世纪中国书法的嬗变[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015.

[5]顾炎武.顾亭林诗文集[M].华忱之,点校.北京:中华书局,1959:31.

[6]朱彝尊.曝书亭金石文字跋尾:第2卷[M].台北:艺文印书馆,1967:9-10,21-22.[7]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[G].上海:上海书画出版社,1979.

[8]明清书论集[G].崔尔平,选编点校.上海:上海辞书出版社,2011:582.

[9]钱泳.履园丛话[M].北京:中华书局,1997:286.[10]邵磊,尧栋.谈郑簠及其节临《郭有道碑》隶书轴[J].书法丛刊,1995(2):61.

[11]方朔.枕经堂金石题跋:第三卷[M].台北:学海出版社,1977:171.

[12]崔祖菁.好古与尚新的时代碰撞:赵宧光的草篆[J].美术学报,2015(5):29-35.

[13]郑燮.郑板桥全集[M].卞孝萱,编.济南:齐鲁书社,1985.

[14]赵刚.康熙博学鸿词科与清初政治变迁[J].故宫博物院院刊,1993(1):91.

[15]叶奕苞.金石录补:第一卷[M].台北:艺文印书馆,1967.

约稿、责编:史春霖、金前文