康春慧:迂回向前

2022-06-11采访撰文张敏

采访、撰文:张敏

康春慧《物云云·木兰之二》纸本设色 105×105cm2017 年

“托物言志”“借景抒情”“文以载道”从某个角度来说,所强调的是物与志、景与情、文与道分别的对应关系,即在传统文化语境中,物、景、文是表述途径,是外在的显现,而志、情、道则是不可言说的那部分,是潜台词、内心独白。这种对应关系如果套用在绘画上,便区分出工笔与文人画两种类别:工笔讲究细致入微、精工设色,文人画提倡逸笔草草、不设颜色。长期以来,重视塑形、以工与色作画被视为易入“俗套”,究其原因,便是工笔画有说出那部分不可言说的潜台词的能力,文人画无论在画面上作何设计,“说”都不是最终目的。

康春慧的作品易被归入“工笔”“新工笔”等概念之中,因为她力求形似,在物象表现上注重“求真”,似乎想以直观明了的形象传达出个人的所思所得,用她自己的话来说是“我比较‘分明’,不太能接受‘模棱两可’的状态和画面。”明确、精准是康春慧的偏好。她画面上出现的各类花的形象大多源于自己院内种植的花,常观察植物于四时不同的生长状态,这是“师造化”的创作方式,注重细致观察和感知;天然矿物质颜料的使用明显又区别于水墨画的“五色系统”,水墨无色的无限变幻在这里转向有色的、单纯的“一”。

尽管“师造化”与单纯用色是工笔的共用法,但我仍然不愿说,康春慧在解决传统“工笔”的历史遗留问题。因为她同步建构自己绘画形和色上的双重语言体系,寻求新的技术突破,是以目的和观念为前提的。

对康春慧来说,求画面之“真”的前提是求“知”,是好奇于文字和图像背后的未知场域。创作“执花寄月”时,康春慧对植物根茎等形态进行了挖掘,“物云云”系列,她对“根”

康春慧,1982 年生于乌鲁木齐,祖籍邯郸。2010 年毕业于首尔大学艺术与设计学院。曾于龟兹壁画研究所整理、临摹壁画。是中国当代艺术现场最为代表性艺术家之一。她的成长工作经历把西域、传统、壁画、影像这些多元的词汇结合在了一起,通过对传统和当代问题哲学性的反思,从视觉艺术高度表达了对人类精神和自然之美的信仰。缠绕的表达一直是艺术家的重要视觉表达,像一个元素构建贯穿了画面。的理解已逐渐脱离开个别物象,走进对万物之“根”共性的探讨之中,并从中提取出万物之根的“根源”。以此“根源”为基础,重新梳理、排列、生发出了不同的关系,或对立、或包容,或有主次、或平衡。

抽象的思辨图式被转化成为艺术图像,这是决胜处。康春慧将不可言说的内容直接外露出来,不再入传统“借物言情”的思维之中,打破了内蕴与外显的生成关系,是完全不同的另一套功夫了。

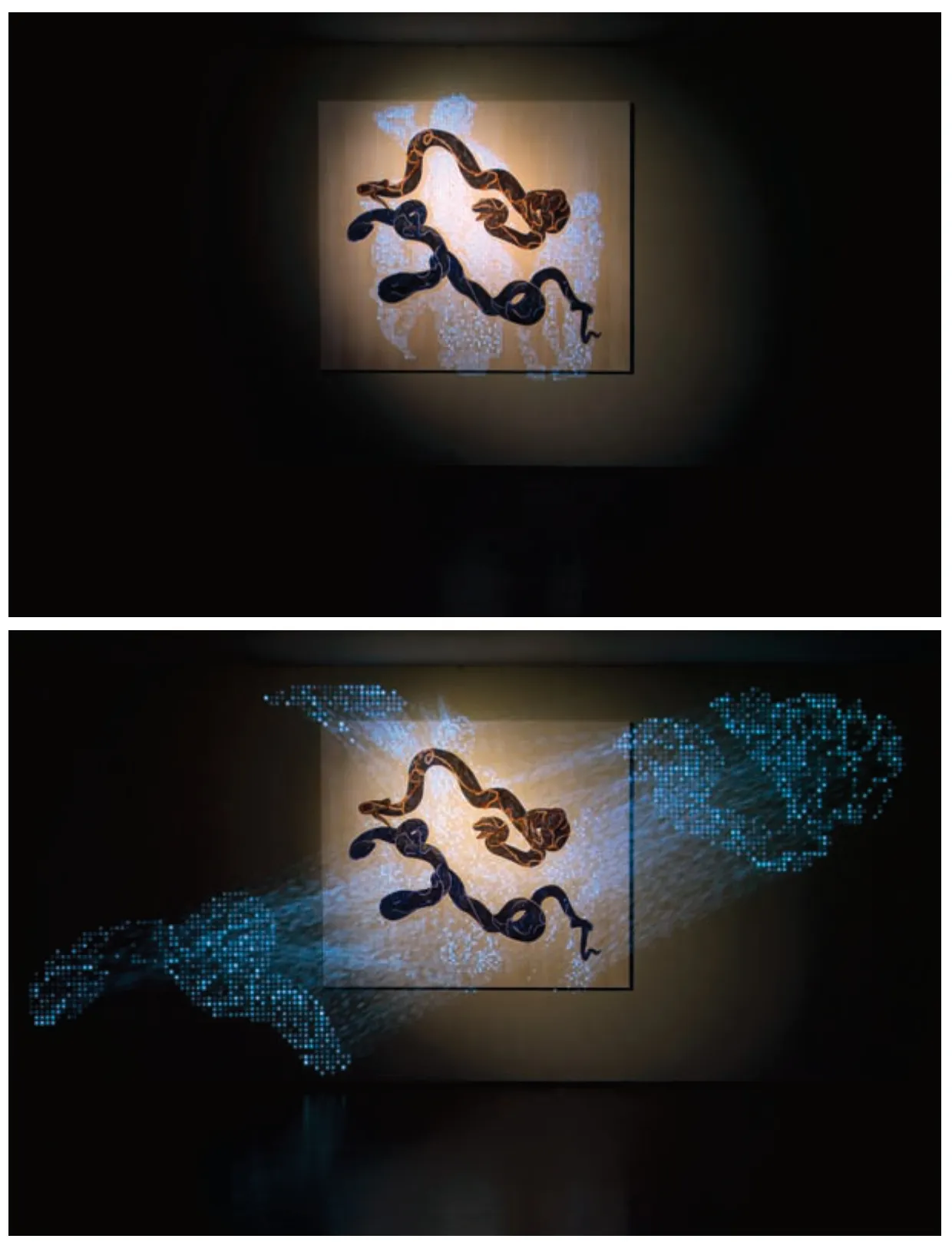

可以说,正是凸显在画面上的强烈思辨性,使康春慧成为康春慧。思辨能力常常表现为批判能力,即每一阶段的路程总归不是直线,它会转折、迂回,甚至掉头,这是思辨本身曲线前进的方式。而在康春慧的画中,它正好对应了根茎、脉络的形态。或者有复杂一些的组合:翅膀与蛇的相互缠绕;亦或者更极端一些:竹子被拦腰折断,朝着画面底部栽倒下去。理论是线形的,但并非直线的线形,它们有可能在前进途中受理性批判的否定,亦有可能是情感暂时受阻。总之,它绝不是一往无前的。

康春慧《物云云·来仪》纸本设色 79×239cm2018 年

思辨和辩论一样,多少带些攻击色彩。不同的是,思辨是自我攻击,辩论是攻击力的外放,在等待对面人的接招。创作是康春慧的内部战场,而欣赏康春慧的画作,你要做好迎头撞见她的画就要辩论的准备。她在选择辩手,等待遇见这样的辩手,这样的观众。

与康春慧长谈之后第二天,景山上的一棵树引起我的驻足,看着那些曲折的枝干朝着各自的方向生长,蓦然想起她的那句话来:这世界哪有东西是直线向前的呢?这一番驻足无疑得益于康春慧和她作品的提醒。

康春慧《LEDA AND THE SWAN》纸本设色 315×188cm2019 年

中国水墨年鉴创作谈

如果要选择一种方式来表达自己情感与思考的话,在各类艺术形式中我可能还是会选择绘画,或者说图像的、平面的、视觉的,因为它更为直接,没有时间概念,不用铺垫,所呈现的就是最短暂的瞬间。至于材质,我在绕了一圈之后还是选择回到使用水墨。最终对水墨的选用可能与熟练度有关,我从小就接触水墨,按照时间的累计来算,水墨是我使用时间最长的媒材,而且小时候看到的画册大部分都是水墨媒材、国画类的,这肯定是起决定性作用的。如果足够熟悉,就会得心应手。当一种全新材料介入创作时,我是会有“挫败感”的,或者说不熟悉的感觉,需要重新去适应新材料,这个过程虽然有意思,但所有的媒材,包括绘画颜料在内都存在“稳定性”的问题,需要一点点攻克和解决技术层面的问题。

在创作中,我一般会先找到一个想表达的点,然后才开始找最合适的媒介、材料。如果这个材料用起来不那么恰当,就说明这个材料不具有唯一性,只有找到唯一性的材料,我才会用它。如果有一天我的某一个想法需要用油画来表现,我也会去用的。所以“水墨”到现在为止不应该是类别问题,而是材料问题。没有必要用一种媒材、一种技法来约束谁应该是怎样的艺术家,应该都叫艺术家,然后大家看作品说话就好。

本页康春慧《续之二》纸本设色 68×134cm2017 年

无论是工笔还是写意,中国画说到底画的是一个“意”,意象、意境。选择工笔和我个人性格有关,我比较“分明”,不太能接受“模棱两可”的状态和画面,倾向于把所有的东西以最明确的形式表现出来。这种方式与“永恒性”之间看起来似乎存在某种矛盾,实际不矛盾,或者说,我的意愿和我的创作之间本身就不是非常统一。像最开始画花卉题材,我把它归结为我不太善于、也不太愿意去完全表露我自己内心的想法,所以我画一些我种的花花草草,用经常看到的事物来遮盖一些我的想法。艺术当然会“暴露”艺术家,但我还是想用画面和视觉上的呈现来平衡这种“暴露”的尺度。

中国很早以前就有注意“根”的历史和传统,像咱们的语言里就有很多与根有关的内容,但它又不完全是在说真正的植物的“根”,所以我觉得这个内容很有意思。我最开始画的“根”是以一部分植物“根”的形态加上对人体经络、组织结构的参照,再慢慢套入器皿形态之中,这样一套形式来画,但只有“执花寄月”系列是以这样的形式画的,后来我已经不再具体参照某种固定的形态。

其实自然界中有很多与类似的形态,它不拘泥于某一物,例如闪电“根”,例如从现在的航拍图上我们看到的山脉与血管之间具有很高的相似性,这的确属于某一同类型根源。

再例如我比较感兴趣的各个文明的神话,同样是对根源的挖掘。但我在画此类神话题材的形象时并不想把他如实画成文字描述的那样,很多形象的出现是为了满足大众的猎奇心理。在呈现画面的时候,在把文字转换成视觉表达的时候我更倾向于去挖掘文字背后的东西。“精卫”是我画的第一张神话系列作品,为什么在中国的传统神话故事里,女性会为了父亲完全牺牲自我,不断做周而复始的事情,这个故事要把我们引到哪里去,这是我关心的。

本页上图:康春慧《执花寄月·大寒》纸本设色90×61cm2018 年

下图:康春慧《执花寄月·秋分》纸本设色90×61cm2018 年

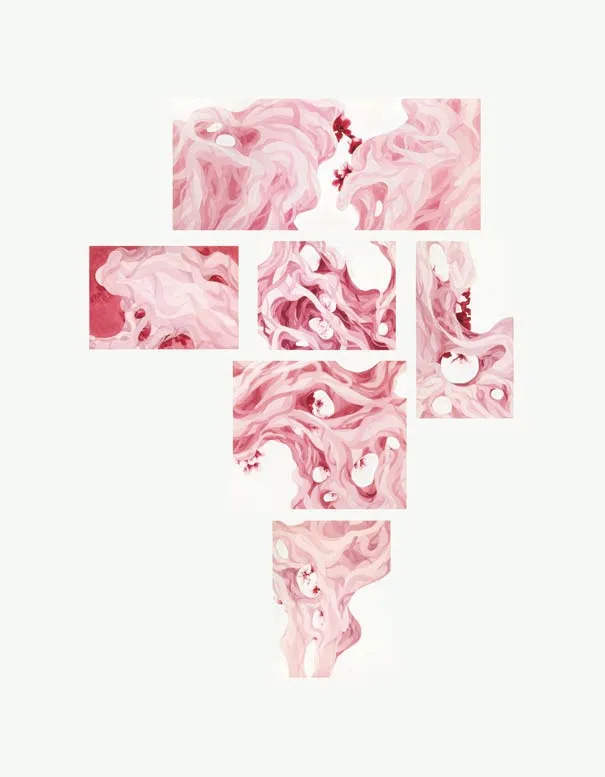

上图:康春慧《云林集之九》纸本设色40×93cm、23×51cm34×44cm、54×29cm54×63cm、51×38cm2020-2021 年

对,我觉得这是我绘画中最基本的组成构件,它就像乐高一样,是可以无限扩大、无限延展、无限转变成为另一种不同于本来面貌的方式。无论怎样的艺术表达,包括文字在内,它都有和人的DNA 一样的东西,再怎么分,某种形态一直存在,就像“缠绕”。其实到现在为止,我没有发现绝对直线的东西,可能理论里存在吧。其实无论是我们的身体也好,宇宙的运行方式也好,都是曲线、螺旋形。

每件作品的“缠绕”又有不同的所指和意义。去年到今年我画了一批缠绕成太湖石形状的作品,缠绕成太湖石不是我想表达的点,缠绕的姿态建立之后,中间留白的洞才是我想表达的。所以我会两方面看,有的时候是缠绕本身,有的时候缠绕了之后剩下的空白才是我要表达的重点。而对观众来说,在面对“缠绕”的画面时,会因为不同的人群、时间、心境而产生不同的感受。像“物云云”那三张大画放在展厅里的时候,有些人会觉得这个缠绕的感觉特别好,有些人又不敢往前靠,或包裹、温暖,或对抗,人们会接收到不一样的力量感,但我想这种力量的抗衡已与当时画出来那一瞬间的感受没有直接的关系了。

下图:康春慧《云林集之八》纸本设色35×35cm2018 年

宗教艺术要塑造“压迫感”以实现宗教目的,因此所有的宗教建筑进去人肯定是往上看的,毫无疑问,佛教石窟里设置佛龛、天顶藻井就是这个原因。我看石窟是不太具体的,是进去以后整个身体在感受,再慢慢看,要是太具体、太细致,意思就不大了。在克孜尔石窟的时候,无论是哪种类型的宗教场合,哪怕是原始人画的洞窟,进去之后都有一种压迫感,它传达给人的是遥不可及的、没有办法用语言描述的、高于我的精神的状态。

我非常喜欢“崇高”这两个字,但它显然不适合在当下被提出来。所以我只是想用我自身的语言来表达我的情感,同时我尽量避免直接去谈论崇高。可是艺术不像宗教,它没有仪式感,仪式感会慢慢让人接受某种压迫感,但画就不一样了,它太单薄了,相比宗教。这一点也引发了我对作品的一些思考:一件作品在最开始创作、最开始欣赏的时候每个人都要想明白,你要站在多高的地方看一件作品,以及它将会被摆在什么样的空间里。

我非常感谢我的父母,我读书他们不会告诉我应该先看什么后看什么,虽然我爸爸是画画的,他也不会告诉我应该先画什么后画什么,完全凭我的自愿,他们不会用专业术语的框架来限制我。当然,新疆那种辽阔的自然环境也影响了我很多,我现在就看不了屋内摆太多东西,院子里除了草基本什么也没有,要能看到比较宽阔的景象,不能绕来绕去。但要是在苏州园林这种地方里,我又会观察特别细小的点,并且能够快速进入自己的世界。我觉得这是微观与宏观双重视角切换的能力吧。

组图:康春慧《物云云·峙》今日美术馆

隐喻、困惑是我制造的第一眼“烟雾弹”,某种程度来说这种方式已经筛选出了一批人群、观众。每一位艺术家在每一个创作阶段都会完成观赏者的洗牌,这种洗牌是接力棒式的。如果每次拍手叫好的都是同一拨人,那画家就要反思最近的创作状态了。我肯定是希望有一直跟随着我的观众,但也希望在每个阶段不断进来新的观众。