南翼山油田下油砂山组Ⅴ油组储层非均质性及对油气分布的影响

2022-06-10刘乾乾罗贺元

刘乾乾,罗贺元

(长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

储层非均质性影响油田注水开发的最终采收率,是储层研究和油藏描述中不可缺少的一个重要内容。通过研究储层非均质性,揭示出研究区内储层的物性特征,有利于清楚地认识油水分布规律,开展地层对比、沉积微相研究,对指导油田合理开发具有重要意义[1-5]。选取南翼山油田下油砂山组Ⅴ油组为研究对象,综合利用岩心分析、测井解释等相关资料,分析储层宏观非均质性特征以及对油气分布的影响,为下一步油藏挖潜、难采储量的动用、单井产量的提高以及油田稳产和增产提供技术保障。

1 地质背景

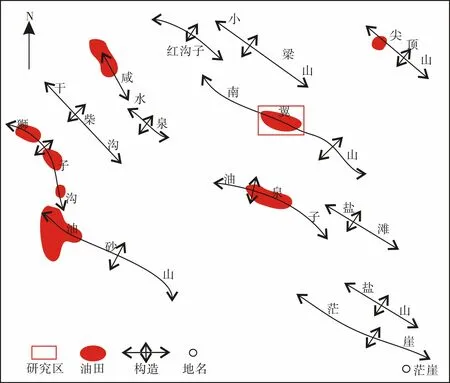

南翼山油田位于柴达木盆地西北方向,行政隶属青海省海西州茫崖镇。区域构造属于西部坳陷区茫崖凹陷区南翼山背斜带上的一个三级构造,走向大致为北西—南东向。南翼山油田西北为红沟子和小梁山构造,东北为尖顶山构造,南部为盐滩和油泉子构造,西部为咸水泉和干柴沟构造[6-8](图1)。

图1 南翼山油田地理位置

南翼山油田Ⅰ油组-Ⅴ油组地层属于新近系上新统油砂山组,其中Ⅰ油组-Ⅳ油组属于上油砂山组,研究层段Ⅴ油组属于下油砂山组,主要由碳酸盐岩和碎屑岩两大类岩石混积组成。Ⅴ油组8口井岩心描述分析资料证实,Ⅴ油组岩性主要为灰质泥岩、泥岩、藻灰(云)岩和泥晶灰岩,夹少量砂质泥岩、颗粒灰岩等;3口井53块薄片鉴定结果表明,Ⅴ油组储层岩性主要以碳酸盐岩类为主,大致可以分为三类:颗粒灰岩、藻灰(云)岩、泥晶灰(云)岩,还发育有少量含灰质的粉砂岩。孔隙度值集中分布在5%~15%,储层孔隙度跨越低孔、中孔两个级别,整体上属于低孔隙度储层;渗透率值集中分布在0.01×10-3~10.00×10-3μm2,整体上属于特低渗储层。

南翼山油田Ⅴ油组共划分为9个砂组,细分为53个小层(部分未钻穿),文中主要研究Ⅴ4、Ⅴ5、Ⅴ6、Ⅴ7、Ⅴ10、Ⅴ14、Ⅴ17、Ⅴ25、Ⅴ26、Ⅴ28等22个主力小层,也是研究区主要产油小层。

2 储层非均质性特征

储层非均质性是指储层分布及内部各种属性在三维空间上的不均一变化,目前国内关于储层非均质性的研究理论和方法是根据裘怿楠(1987)等人的成果,分别从宏观非均质性(层内、层间和平面非均质性)和微观非均质性展开研究。储层的非均质性是绝对的、普遍存在的,且储层内部各种属性之间相互制约,对油气分布影响很大[9]。

2.1 层内非均质性特征

2.1.1 渗透率非均质性

储层各项非均质参数从不同侧面反映出储层的非均质程度[10],通过综合考虑渗透率变异系数、突进系数、综合系数三个参数,并结合Ⅴ油组储层的非均质性实际情况对层内非均质性进行分析研究。研究发现,Ⅴ油组层内非均质性整体较强,各层段非均质程度略有差异,渗透率为0.011×10-3~220.950×10-3μm2,平均为2.832×10-3μm2;渗透率变异系数为1.358~4.028,平均为2.418。

2.1.2 夹层分布特征

研究区主要分布泥质夹层和物性夹层,各级夹层数量有限,发育不稳定,统计Ⅴ油组37个小层的夹层发育情况发现,只有9个小层发育夹层,且不同小层间夹层发育情况差异较大。

2.2 层间非均质性特征

2.2.1 砂体密度和分层系数

采用砂体密度和分层系数来定量表征垂向上砂体的发育情况和叠置规律。砂体密度小且分层系数越大,则层间非均质性越强[11-12]。研究发现,Ⅴ油组砂体密度为0.15~0.62,分层系数为0.40~1.96,各层之间存在差异,其中Ⅴ4、Ⅴ5、Ⅴ6、Ⅴ11、Ⅴ20等小层砂体密度较小,同时分层系数较大,层间非均质性较强。

2.2.2 层间隔层分布特征

南翼山油田Ⅴ油组层间泥质隔层主要发育于湖盆内上下相邻两期较大规模碳酸盐岩沉积的间断期,厚度较厚,各主力小层平均隔层厚度大于3.00 m,平面上一般呈席状连续稳定分布,封堵流体能力较强。从表1可以看出,Ⅴ6-Ⅴ7、Ⅴ10-Ⅴ11、Ⅴ34-Ⅴ35小层层间隔层厚度较大,平均厚度约5.00 m,封隔流体能力较好;Ⅴ7-Ⅴ8、Ⅴ26-Ⅴ27、Ⅴ33-Ⅴ34小层间隔层厚度较小,平均厚度约2.00 m,封隔流体能力相对较差。

表1 Ⅴ油组主力小层间隔层厚度

2.3 平面非均质性特征

南翼山油田Ⅴ油组为浅湖与半深湖的交替沉积,平面上以高低能颗粒滩、灰坪和泥坪沉积微相发育较多,其次为云坪微相,砂坪微相仅局部可见,多数层位在区内中部集中发育颗粒滩沉积,由颗粒滩中心向外围相变为灰坪或泥坪沉积,部分层位在区内中央沉积云坪,向周边过渡为灰坪或泥坪。储层展布呈北西—南东方向连片状特征,储层延伸方向与南翼山构造延伸方向一致。以Ⅴ6小层沉积微相与渗透率叠合平面分布为例,渗透率在平面上的分布主要与沉积微相和储层展布特征相关,颗粒滩微相发育区域渗透率相对较高,而灰坪或泥坪发育区域渗透率相对较低;平面上渗透率大致由中心向四周逐渐变差(图2)。

图2 Ⅴ6小层沉积微相与渗透率叠合平面分布

3 储层非均质性对油气分布的影响

3.1 层内非均质性对油气分布的影响

3.1.1 韵律影响

韵律受垂向上粒度的变化所影响,储集岩的分选性越好,粒度与孔渗之间的正相关关系就越明显[13-14]。研究区分选好的颗粒滩微相形成的正韵律下部、反韵律上部和复合韵律中部等,储集岩的孔隙度和渗透率都较高,岩心上可见油浸、油斑显示,但对Ⅴ油组油气分布影响较小。

3.1.2 夹层影响

Ⅴ油组夹层分布连续性较差,仅个别小层发育,且横向延伸范围较小(只有2~3个井距),部分夹层横向逐渐过渡成为隔层,对油气分布影响很小(图3)。

3.2 层间非均质性对油气分布的影响

研究表明,Ⅴ油组层间非均质性对油气分布的影响主要表现在层间隔层的分隔和遮挡作用,而砂地比和分层系数对Ⅴ油组油气整体分布影响较小。研究发现,Ⅴ油组小层平均隔层厚度大于3.00 m,平面上一般呈席状连续稳定分布,封堵流体能力较强(表1)。靠近砂组分界处的小层附近存在一个分布稳定、具有一定厚度的泥岩隔层遮挡油水,使其上下临近的小层具有形成主力产层的潜力,对油气在纵向上的分布起着主要控制作用(图3)。

图3 V油组油藏连井剖面

3.3 平面非均质性对油气分布的影响

3.3.1 储层平面展布

南翼山Ⅴ油组储层平面展布特征从根本上受沉积相控制,不同沉积相类型的展布特征不同,加上局部微构造的影响,造成较为强烈的平面非均质性,对油气分布影响较大。研究区含油储层主要为颗粒滩沉积微相,颗粒滩储层呈不规则带状或片状分布,储层厚度大,连续性好,平面非均质性弱(图4)。部分小层内部的灰坪储层呈透镜状、土豆状,储层尖灭迅速,厚度小,连续性较差,平面非均质性强,导致油气分布零散,油水关系复杂,形成了不同的油水界面[15-16]。

图4 Ⅴ6小层沉积微相与油砂体叠合平面分布

3.3.2 物性平面分布

南翼山Ⅴ油组储层物性平面分布主要受沉积相和岩相控制,物性平面非均质性对油气分布的影响主要表现为储层平面内油气充注的不均一。油气的充注过程表现为充注动力和充注阻力的相互作用和相互影响,首先油气会优先充注储层内部阻力小的部位,即物性好、渗透率极差小的部位(图5)。研究区颗粒滩物性普遍较好,油气充注阻力很小,且干层发育较少,含油层连片分布;灰坪和云坪则相反,物性较差,油气充注阻力较大,导致油气充注不均匀,含油层常呈零散状分布。

图5 Ⅴ6小层油砂体与孔隙度叠合平面分布

4 结论

(1)南翼山油田Ⅴ油组层内渗透率非均质性整体较强,各小层之间略有差异,渗透率整体变化幅度较大;Ⅴ油组储层层内夹层发育不稳定,连续性差,厚度较薄,整体上对Ⅴ油组油气分布影响较小。

(2)隔层分布的稳定性直接影响开发效果和对流动单元的认识[17],研究表明,南翼山Ⅴ油组小层平均隔层厚度大于3.00 m,平面上一般呈席状连续稳定分布,封堵流体能力较强,对油气在纵向上的分布起着主要控制作用。

(3)研究区Ⅴ油组储层平面展布特征和物性平面分布从根本上受沉积相的影响和控制。研究发现,研究区I类优势储层主要为高、低能颗粒滩微相,物性较好,且渗透率级差小,储层厚度大,连续性好,油气充注均匀,干层少,含油连片。