古代水文化代表事件梳理及其对现代黄河治理的借鉴

2022-06-10左其亭

刘 璐,左其亭,2

(1.郑州大学 黄河生态保护与区域协调发展研究院,河南 郑州 450001;2.郑州大学 水利科学与工程学院,河南 郑州 450001)

黄河流域地理状况复杂,作为我国经济命脉、能源基地和生态屏障,黄河流域哺育了中华大地万千生灵。建立堤坝、河水分流等举措对防治洪水、保障黄河长治久安发挥了重要作用。 然而,受黄河泥沙淤积、河道高悬、河堤管理不善等问题影响,“淤堵、决口、改道”一直困扰着历代劳动人民,其治理一直是国家重点关注的问题。 笔者通过对古代水文化代表事件的梳理,发现先民通过排水疏导、修建新渠、设立法令等措施,有效改善了黄河的“淤堵、决口、改道”等问题。 因此,本文在对古代水文化事件梳理的基础上,汲取先民治理黄河的经验,以期对现代黄河治理提供借鉴。

1 古代黄河的价值

1.1 实用价值

(1)利民。 战国时期管仲曾言:“水者,地之血气,如筋脉之通流者也……集于天地,而藏于万物,产于金石,集于诸生,故曰水神。”[1]水与人类生活息息相关,早在旧石器时代,先民就依傍黄河繁衍生息,黄河周边逐渐形成了以黄河为中心的文化圈。 农耕文明是黄河文化的重要组成部分,其造就了中国两千年的封建社会,农业的蓬勃发展离不开水,水利事业由此兴起。 水利事业肇始于春秋战国时期,郑国渠的修建为秦的统一奠定了经济基础;汉代水利事业进一步繁荣,农耕区域随之扩大;隋代京杭大运河的开通带动了漕运的发展,推动了南北方经济交流;唐宋元时期,水利事业得到全面发展,修渠治水、整治河防为百姓生存提供了保障。

(2)安邦。 水体防御在古代战争中发挥了重要作用。 先秦时期,诸侯征伐愈演愈烈,护城河成为古代城池的标配。 楚庄王曾因陈国城池高、周边有护城河而放弃攻打陈国。 水体还是攻敌之利器,秦国大将白起水淹鄢城、乘胜攻破郢都,楚国从此一蹶不振,直至最后灭亡;秦将王贲引黄河水淹大梁,导致魏国灭亡。 明末,农民起义军鏖战开封,利用黄河以水代兵,最终开封城沦为泽国,数十万军民死伤。 黄河天然的防御价值推动了古代城池防御工事和攻防战略的发展。

1.2 文化价值

(1)历史文化价值。 黄河孕育了中华文明,黄河文化在时代发展中以不同的形式展现在人们面前[2]。黄河文化萌发于旧石器时代,并以局域文化形态呈现出来,如最早发现的陕西蓝田人、大荔猿人等。 先秦时期,黄河文化逐渐出现在神话故事中,如“共工撞山”“女娲补天”“大禹治水”等。 除神话故事以外,先秦诸多著作如《尚书》《山海经》《庄子》中也存在黄河的身影,这些著作中的“天人合一”“取用有度,限度生存”等思想,对我国大力开展生态文明建设提供了历史经验和理论借鉴。 纵观中华上下五千多年的文明史,其中三千多年以黄河流域作为文化中心,并在早期发展中产生了仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化等璀璨夺目的中国远古文明。 在随后的文化演进发展过程中,黄河文化又融合了北方游牧文化、农耕文化、宗教文化和民族文化,这些文化互相交融,共同推动了中华文明的发展。

(2)民族精神价值。 黄河孕育了优秀的民族精神,成为人们的精神追求,使中华民族拥有了强大的生命力[3]。 黄河孕育了公而忘私、鞠躬尽瘁的精神,黎世序遇漫水坏堤曾一再跃入河中抢险,栗毓美尽心治黄逝于任中。 黄河孕育了求真务实、开拓创新的精神,吴大瀓督修严谨、筹划有方,欧阳修、王安石等为黄河治理提供新思路。 黄河孕育了团结一致、共克时艰的精神,大禹治水过程中,共工子孙及各氏族部落之间相互协作,最终成功治理水患。

2 古代水文化代表事件

洪涝、干旱是古代威胁黄河两岸人民生存的主要自然灾害。 为应对这些自然灾害,先民开展了筑造堤坝防灾减灾、分流河水灌溉农田、建立政令管理水事等应对措施,使得黄河灾害频率降低,百姓得以安居乐业,国家治理得以井然有序。

2.1 防灾减灾水文化代表事件

古代单纯以祈祷和躲灾应对洪灾并不可靠,这些行为只是某种形式上的消极应对。 自夏至清代,先民防灾减灾主要有三种方式:疏通河道、分减黄流、亟筑堤坝。

夏商周时期,先民以渔猎和农耕作为主要生产方式,黄河流域已成为人民繁衍生息的栖息地。 大禹治水为黄河大规模治理开启了先河。 尧帝在位时,众人推举鲧治理水患,他主要采取堵的方法,历经9 a 收效甚微。 舜即位之后,众人又推举鲧的儿子禹来治理水患。 于是便有了大禹“亲自操槀耜而九杂天下之川。腓无胈,胫无毛,沐其雨,栉疾风,置万国”的功绩[4]。大禹依据山川地理形势,运用了“准绳”“规矩”“水准标杆”等作为原始测量工具,历时13 a 终将洪水“驯服”。 秦大将白起在陕西屯兵期间修建了白起渠,虽然多为小溪,但为行洪水道打下了基础。 《水经注》中记载汉安帝时曾于石门东(石门是渠口受河流冲击之处,在今河南古荥一带)建立八激堤用以防冲。 秦汉时期,洪灾泛滥,秦始皇帝三十二年,秦始皇统一管理黄河,拆掉阻水工事,以平险情。 汉武帝元光三年,河决于瓠子,武帝发动数万人,亲自到河上督工,令群臣从官自将军以下背着薪柴沿口门全面打桩填堵,终于堵合。 北宋徽宗时,任伯雨提出用遥堤防洪的办法宽立堤防以拦水势,使黄河水不致漫流。 明清时期,黄河下游决溢更为频繁,河道的紊乱也超过了以前任何时期,先民为了对黄河周期变化有更深入的了解,编撰了水志。 万历十九年,潘季驯辑成《河防一览》一书,系统记述了他的治河思想和主要措施。 乾隆三十年,李宏奏准于陕州、巩县各立水志,按日查报。 表1 为黄河流域灾害防治类事件细目,从表中可以看出,自先秦至隋唐黄河灾害防治措施主要是修建新渠;隋唐一直到清代,对黄河的疏导过程中,无论朝代如何更迭,启用、修复和加宽原有堤坝都是历朝常做之事,在此基础上记录水志并寻找黄河流动的规律。

表1 灾害防治类事件细目

2.2 农业发展水文化代表事件

早在虞夏至春秋战国时期,各类水渠陆续建起。《周礼·考工记· 匠人》中记载“ 匠人为沟洫耦。 一耦之伐,广为深尺,谓之吠……专达于川,各载其名”[5]。 周贞定王十六年,智伯联合韩、魏攻赵,建立堤坝引汾水灌城。 战争结束后,当地百姓另开一渠,利用之前建立的堤坝和渠一起灌溉农田。 后人把新渠称为智伯渠,这也是山西省最早的有坝引水工程。 后来的引漳十二渠、鸿沟运河、郑国渠等都极大地促进了农业的发展。 据《史记·河渠书》《史记·平准书》记载,汉武帝收复河套后,先后移民几十万进行屯垦,开渠引黄河水及川谷水改良土壤、灌溉农田,缓解了当地农业缺水的问题。 隋唐时期,继唐高祖引黄灌溉、唐玄宗引洛灌溉后,唐德宗引汾灌田,引汾灌区成为唐代北方三大灌区之一。 北宋时期,何灌引邈川水灌溉闲田上千顷,其后又通过修葺汉、唐故渠等方式,进一步扩大农田灌溉面积。 明清时期,在修复原有旧渠的基础上,政府通过新开广利渠、大清渠等方式来促进农业发展。表2 为虞夏至清代黄河流域农业发展类事件细目,可以看出,虞夏至春秋战国时期大型水利工程在黄河流域逐渐显现,且多用来灌溉农田。 秦汉至清代,通过修缮扩建旧渠、开新渠等方式,使黄河流域一些古老灌区获得了新生,农田水利事业蓬勃发展。

表2 农业发展类事件细目

2.3 水政管理水文化代表事件

黄河是人民物质生活和精神生活的载体,其水事变化是一把双刃剑,洪水威胁一直是中华民族心腹之患。 历代运用防灾减灾措施兴利除害,水政管理应运而生。

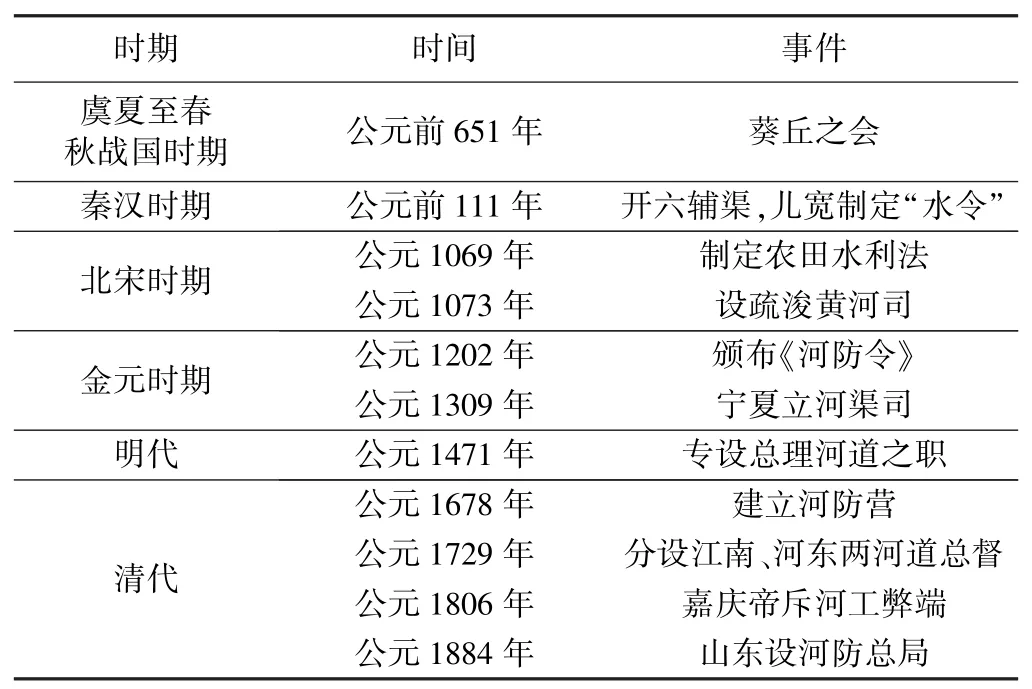

《管子·霸形》中记载,春秋时期各国纷纷修筑堤防防御黄河洪水,更有甚者“以邻为壑”。 公元前651年,齐桓公在葵丘会见诸侯,史称“葵丘会盟”,订立了“毋曲堤”盟约,自此各国之间受到约束,不再拦河筑坝危害他国。 西汉时期,汉武帝令左内史儿宽开六辅渠辅助灌溉,儿宽在渠成之后制定了灌溉用水的法规“水令”,促使百姓合理用水。 北宋时期,王安石制定了《农田利害条约》,即农田水利法,该法规面向全国鼓励并规范了农田水利建设。 金元时期,宁夏广建新渠大量屯田,立河渠司管理屯田水利,使农田管理更加精确化。 明清时期,朝廷对水利的管理手段进一步加强,建立了河防营等,更精确落实了水利管理职权。 表3 为虞夏至清代水政管理类事件细目,可以看出,水事管理办法逐渐正规,由国家未统一时的盟约变为统一后的具体法律设置。 法律的实施需要具体人员执行,于是产生了水官,如秦代的都水长,汉代的都水使者,隋、唐、宋代的水部郎中,明代的总理河道,清代的河道总督等。 一些水利管理部门也由此产生,如北宋时期设立的疏浚黄河司,金元时期宁夏设立的河渠司,清代建立的河防营和河防总局等。

表3 水政管理类事件细目

3 古代水文化代表事件对现代黄河治理的启示

黄河治理方式在发展中不断创新和完善,古代黄河治理过程中产生的多种思想与实践活动互相融合碰撞,为后世提供了许多宝贵经验。

3.1 坚持“人与自然和谐共生”

先秦时期到隋唐五代,先民秉着“人定胜天”的思想,主张根治洪水。 治水方式经历了从先秦时期鲧的“堵”和禹的“疏”,到隋唐五代薛平和田弘的“开分洪道”等。 这种“征服水、征服自然”的冲动思想导致先民用极大的代价换回了一时的安宁。 先民逐渐意识到人与水的关系要因时而变、顺势而为,应该摒弃冲动思想,顺应自然规律和河流演变规律,懂得与自然和解[6]。 汉代贾让曾提出治河三策:上策,黄河改道北流;中策,多穿漕渠灌溉农田;下策,加强防护巩固旧堤。 贾让治河三策表明,人与水的关系并不总是处于对立面,要因地制宜,分区施策。 顺应自然规律,引水到沟渠,既防止了洪灾,又使得土地肥沃,粮食增收。明清时期,潘季驯编辑《河防一览》、李宏奏立水志等更加突出了先民对了解水事变化规律的迫切,也体现了先民对人水和谐共处的愿望。

随着当今社会发展,黄河治理开发与保护已经取得了很大的成效。 黄河治理过程中,既要考虑“人定胜天”,也要考虑“人水和谐”,在不违背自然规律的前提下遵循水事变化规律,这样才能符合人与自然和谐共生的理念[7]。 当代对黄河的治理应依旧遵循“人水合一,尊重自然规律”的伦理思想[8],避免人水矛盾。黄河的治理与保护应顺应自然规律进行治理,进一步达到人水和谐,还水于河、还地于河,使河湖生态逐步复苏[9]。 这不仅关乎黄河两岸百姓的生命及黄河本身的稳定,更关乎国家的长治久安。 良好的管理和维护将使水资源的利用效率大大提高,使黄河的综合效益得到稳固提升。

3.2 践行“十六字”治水思路

春秋时期到清代,先民主要依赖引水灌溉。 灌溉方式从春秋时期智伯筑坝引水灌溉到明代段续运用天车提水灌溉,再到清代康熙指示蒙古引水灌溉,这些灌溉措施使得农田缺水问题得到缓解。 运用新型灌溉方法提升灌溉效益的同时,各朝代又相继颁布了相应的水利法规进行辅助,如儿宽制定的“水令”、王安石制定的《农田利害条约》等。 水利法规的颁布实施,促进了农业的发展,使得农田管理更加精确化。 然而,水利法规的存续往往存在于统治者的一念之间,且朝代更替频繁,完整的法律体系难以形成。

针对当前黄河流域水资源短缺、水资源利用效率低下等情况,我们一定要积极践行习近平总书记提出的“十六字”治水思路,扭转黄河水资源的粗放开发利用局面,坚持保护优先、节水优先;把水资源作为刚性约束,坚决管控不合理用水,提高水资源承载能力;加强水资源优化配置和科学调度,抑制不合理的用水情况;坚持统一规划、分区施策,在不超过当地承载能力的同时,实现各区域水资源均衡管控[10]。 同时,坚持系统观念,加强全局谋划、统一布局,统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。

3.3 推动“生态保护和高质量发展”

虞夏至春秋战国时期,先民通过砍伐树木来建筑房屋和陵墓。 《水经注》中记载越王勾践伐木,“勾践使工人伐荣盾,欲以献吴,久不得归”。 汉代至魏晋南北朝时期,农耕为主要的生产方式,为了开垦肥沃的土地,先民常采取伐木烧林的方式。 《大戴礼记·五帝德》中记载:“(舜)使益行火,以辟山莱。”唐代虽经济繁荣,但奢靡之风盛行,兽皮与鸟类羽毛成为当时主要的制衣材料和装饰品,对动物与鸟类的大肆猎杀,破坏了森林生态环境[11]。 各朝代有关保护动物法令的颁布对于保护生态环境变得尤为重要。 先秦时期,《孟子·梁惠王上》中提出“不违农时、斧斤以时入山林”。《国语·鲁语》中提到“且夫山不槎蘖,泽不伐夭”。 宋代还设立了全国禁猎期,严厉打击破坏生态环境的行为。 明代在宋代的基础上,增加了“冬春交替不乱捕鱼,春夏交替不撒毒饵”等。

黄河流域在实施“退耕还林(草)、封山绿化、以粮代赈、个体承包”政策的二十余年里,开展了封育和保护,充分发挥了植被的自我修复能力。 黄河的发展要因地制宜、分类施策,从大范围治理逐步缩小为小区域定点治理,构建生态环境分区管控、强化协同保护[9];统筹推进山水林田湖草沙综合治理,全面推动黄河流域生态保护和高质量发展,提高黄河的健康程度;不断加强黄河流域生态系统的综合保护与管理[12],贯彻新发展理念,遵循自然规律和客观规律,推进黄河重大生态环境问题研究,寻找新技术加快修复自然生态和生物多样性等问题的步伐;逐步推进资源产业绿色加工,关注加工技术的更新换代,使生态保护和高质量发展拥有更坚实的科技基础。

4 结 语

回望古代黄河治理与发展过程,从“堵”到“疏”再到“分流”等方法无不体现出先民的智慧。 通过反复的认识与实践,先民在治水过程中发扬了开拓创新、团结一致、共克时艰的精神。 展望未来,幸福河建设任重

道远。 面对黄河治理对象和要素不断延伸、治理目标不断增强的新形势,结合新时代赋予人民治黄事业的新使命、新任务,我们应该朝乾夕惕,始终坚持人与自然和谐共生,积极践行“十六字”治水思路,大力推动黄河流域生态保护和高质量发展,努力让黄河成为造福人民的幸福河!