严重创伤患者早期外周血淋巴细胞变化与预后之间的关系

2022-06-10郭辅政赵秀娟邓玖旭王天兵朱凤雪

郭辅政,赵秀娟,邓玖旭,杜 哲,王天兵,朱凤雪

(北京大学人民医院创伤救治中心,北京 100044)

创伤是严重危害人群生存健康的主要疾病,是青壮年人群的首要死因。据统计,我国每年有70余万人因创伤死亡,约占年度死亡总人数的9%,已逐渐成为我国人口的第4位死因[1]。创伤后存在3个死亡高峰期,第1个高峰为严重创伤的直接影响,通常发生在事故现场,第2个高峰为伤后24~48 h,主要由严重的颅脑损伤和难以纠正的失血性休克导致,第3个高峰常发生在伤后数日或数周内,由创伤后发生的严重并发症所致,包括多器官功能障碍综合征(mutiple organ dysfunction syndrome,MODS)、脓毒症等[2]。

近些年来由于损伤控制性复苏理念的普及,严重创伤患者早期生存率得到了一定提高,但对后期免疫功能失调所致的多器官功能障碍的治疗提出了严峻挑战[3-4]。创伤发生后,组织损伤或缺氧释放的损伤相关模式分子(damage-associated molecular patterns, DAMPs)可以引起全身炎症反应和免疫系统的激活,适度的炎性反应和免疫系统激活将起到保护作用,增强抵抗力,但过度的炎性反应和免疫功能失调则导致住重症监护病房(intensive care unit, ICU)时间延长,预后往往不佳[5]。目前临床上仍缺乏切实有效的免疫监测手段,当创伤导致机体出现全身炎症反应(systemic inflammatory response syndrome, SIRS)时,很显然在外周血中可观察到白细胞增多和中性粒细胞的变化。但最近研究指出,在创伤早期除固有免疫系统发挥作用外,适应性免疫系统也在早期参与了全身炎症反应。已证实淋巴细胞可绕过以前认为相对较慢的“适应”反应,与DAMPs直接接触后具有内在的激活能力,某些淋巴细胞亚群已被确定为早期固有免疫反应的关键组成部分[6]。在SIRS小鼠模型中,可观察到淋巴细胞丢失和功能障碍,预防淋巴细胞功能障碍和减少凋亡可降低脓毒症相关的死亡率[7-8],因此,淋巴细胞可能在创伤相关的免疫反应中起重要作用,但其在创伤早期阶段的变化和作用机制尚未阐明,故本研究旨在分析严重创伤患者早期外周血淋巴细胞的变化,以探讨其与预后之间的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性研究2017年6月至2020年6月北京大学人民医院创伤救治中心收治的严重多发伤患者。纳入标准:单一致伤因素造成2个或2个以上解剖部位的损伤,且至少有1个部位的损伤危及生命,即创伤严重程度评分(injury severe score,ISS)≥16分,受伤后立即送至北京大学人民医院,存活时间至少3 d。排除标准:孕产妇、年龄<16岁及临床资料不全者。

1.2 数据收集

收集患者临床资料,包括性别、年龄、受伤机制、格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)、ISS、血常规、血液乳酸含量、碱剩余、是否大量输血、住院时间,其中结局指标包括28 d死亡率、28 d痊愈率及住院时间。当机体遭受创伤打击后,外周血淋巴细胞的正常反应是短暂经历淋巴细胞计数减少,但在72~96 h后恢复至正常水平。正常淋巴细胞计数为(1.0~4.0)×109/L,淋巴细胞计数<1.0×109/L定义为淋巴细胞减少。对患者入院后连续5 d的血常规进行分析,依据淋巴细胞计数趋势进行分组,第1组:淋巴细胞计数出现下降,5 d内其计数恢复正常;第2组:淋巴细胞减少后5 d内未恢复至正常水平;第3组:创伤后淋巴细胞计数一直处于正常范围。为排除年龄对免疫功能的影响,将28 d内死亡患者剔除后,根据年龄是否≥65岁对患者进行分层,并依据住院时间是否≥28 d分为住院时间延长组和住院时间非延长组,探讨不同年龄段中创伤早期淋巴细胞变化趋势与住院时间的关系。

1.3 统计学分析

应用SPSS 22.0软件进行数据处理和分析。多组间比较时,对于连续型资料如果服从正态分布,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)进行组间比较,如果组间差异有统计学意义,进一步采用SNK方法进行两两比较。若资料不服从正态分布,组间比较采用Kruskal-WallisH检验,当组间比较差异有统计学意义时,进一步采用DSCF法进行多重比较。对于分类资料,多组间无序分类资料比较采用χ2检验,等级资料采用Kruskal-WallisH检验;两组间比较,无序分类资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者一般情况

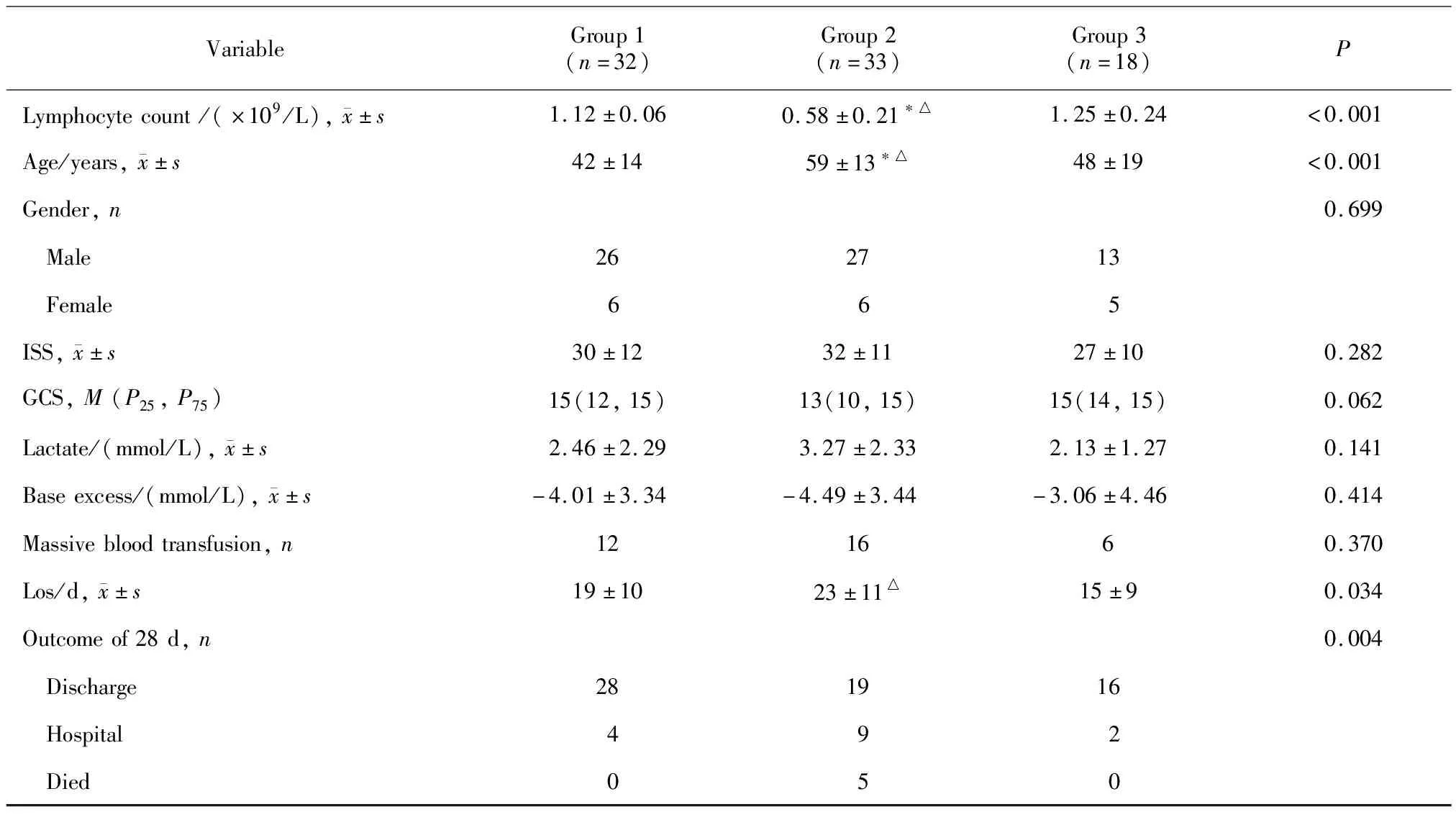

本研究共收集108例患者,排除3例入院后生存时间未超过5 d、6例年龄<16岁、16例临床资料存在缺陷的患者,最终纳入83例。主要受伤类型为高处坠落伤和车祸伤,占所有受伤类型的80%。人口学和临床特征详见表1,其中男性66例、女性17例,ISS 为(30±11)分,入院时外周血中性粒细胞明显升高,淋巴细胞计数降低,住院期间予以大量输血的患者共34例,28 d内死亡5例。

表1 严重多发伤患者基线资料

2.2 不同淋巴细胞变化趋势间的比较

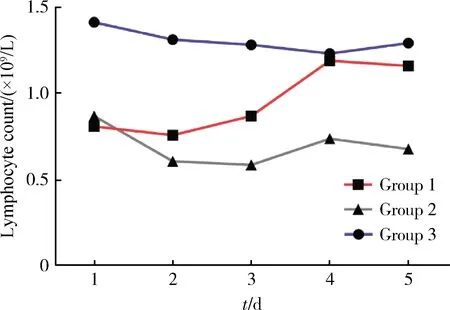

根据入院后连续5 d外周血淋巴细胞计数变化趋势对患者进行分组(图1),其中第1组32例,第2组33例,第3组18例,3组患者在性别、ISS、碱剩余、乳酸间的差异无统计学意义,但在年龄方面,第2组患者年龄高于第1组、第3组,P<0.001。在颅脑损伤程度方面,虽然组间差异无统计学意义,但第2组GCS中位数13分,较第1组和第3组略高。以28 d作为观察终点,发现第2组死亡人数、未出院人数明显高于第1组和第3组(P=0.004), 表明创伤后外周血淋巴细胞计数变化趋势可作为一项预测指标评估患者预后(表2)。

表2 不同淋巴细胞变化趋势间的比较

图1 各组外周血淋巴细胞变化趋势

2.3 按年龄分层分析外周血白细胞与住院时间的关系

按年龄分层后,低年龄患者共58例,其中住院时间延长组13例,住院时间非延长组45例,创伤后5 d内中性粒白细胞一直处于高水平,与患者住院时间延长明显相关(P=0.001)。高年龄患者共20例,住院时间延长组的7例患者中有6例存在淋巴细胞减少,明显高于住院时间非延长组(P=0.04,表3)。

表3 按年龄分层后外周血白细胞变化与住院时间的关系

3 讨论

机体遭受严重创伤打击后,应激造成炎症反应和免疫反应的激活,外周血淋巴细胞计数作为一项在临床中容易获取的指标,其变化趋势可反映全身应激反应和炎症反应的强度,若炎性反应一直持续,患者预后往往不佳。正常创伤早期可观察到淋巴细胞减少,但一般会在72~96 h后恢复至正常水平[9]。本研究发现伤后淋巴细胞一直处于低水平的患者,预后往往不佳,住院时间延长,死亡率升高,因此,考虑淋巴细胞可作为一项可靠的免疫监测指标用于评估患者预后[10]。

在损伤动物模型中(如急性肺损伤、脓毒症、烧伤等)已证实存在淋巴细胞减少和功能障碍,且与MODS密切相关[11]。同样,已有临床研究证实,若伤后48 h时淋巴细胞计数<0.5×109/L,其后期死亡率高达45%[9]。本研究也同样发现第2组死亡患者人数明显多于其他两组,但该组患者年龄高于其他两组,可能带来一定偏倚,提示临床治疗过程中应关注高龄患者免疫状态的评估。已有研究发现高龄患者发生严重创伤后,机体将长期处于免疫抑制状态,进而导致预后不佳[12-13]。按照年龄对患者进行分层后,在高年龄患者中淋巴细胞计数在创伤早期降低后未恢复与住院时间延长密切相关,但在低年龄患者中,住院时间延长组可观察到外周血中性粒白细胞持续处于升高状态,说明在低年龄患者中持续的全身炎症反应与预后不良有关。

目前就外周淋巴细胞减少的原因尚未明确,有研究指出由感染导致的淋巴细胞广泛坏死是造成减少的主要原因[14],但在创伤早期、尤其是24 h内患者发生感染的概率极小,故考虑感染不是造成淋巴细胞减少的主要原因[15]。目前倾向的是淋巴细胞转移学说,已有研究发现在创伤6 h后骨髓内淋巴细胞数目增多,除自身增殖外,存在外周血淋巴细胞转入的现象,除骨髓外,肝、肠道以及淋巴结也纳入到了淋巴细胞转移的研究中[6]。若免疫抑制未得到纠正,持续存在淋巴细胞缺乏,外周血中可见未成熟的淋巴细胞,合并存在骨髓造血功能衰竭,患者常处于多器官功能衰竭的状态,因此,对创伤应激时骨髓超急性反应进行研究,可能有助于了解淋巴细胞的产生和转运及其对MODS发生发展的影响。

此外,色氨酸作为影响淋巴细胞产生和功能的重要因子,在体内可被吲哚胺2,3-双加氧酶酶解成为犬尿氨酸,其酶解活性取决于γ-干扰素的表达程度。严重创伤时,患者体内γ-干扰素表达增加,吲哚胺2,3-双加氧酶活性增强,导致色氨酸分解加快[16]。相关研究发现,与健康对照组相比,创伤患者体内犬尿氨酸与色氨酸比值升高,色氨酸水平明显降低,淋巴细胞计数降低[17],提示应及时予以营养供应,纠正淋巴细胞减少,避免免疫抑制,减少感染和多器官功能障碍发生,降低死亡率。

本研究发现第3组患者中近大多数均在2周内康复出院,考虑淋巴细胞一直处于稳定的状态有助于患者的康复。虽然3组之间的ISS差异无统计学意义,但第3组患者入院时乳酸水平较其他两组低、颅脑损伤程度较轻,提示重度失血性休克、严重颅脑损伤更易导致严重的炎症反应和免疫功能失调。同时,揭示ISS作为一种采用解剖部位为基础进行评分计算的方法,因不能反映伤员的机体生理变化,在评估创伤严重程度和预测死亡率方面存在一定的局限性[18]。

综上,淋巴细胞在创伤相关免疫反应中起关键作用,创伤早期淋巴细胞变化趋势可协助临床医生早期明确可能存在预后不良的高危患者,监测其免疫功能的变化,为其制订适宜的治疗方案,调整免疫状态,预防MODS的发生,降低死亡率。本研究是一项单中心回顾性研究,样本量较少,存在一定的局限性,且仅简单研究描述了淋巴细胞计数水平与临床预后间的关系,未进行深一步的机制探讨和研究,但为后续创伤相关免疫反应的研究奠定了基础。今后将加大样本量,进行多中心研究,对淋巴细胞分型进行研究,进一步了解创伤导致的免疫反应变化,并探究新的干预措施促进患者康复。