地震地球物理观测台网地应变数据集

2022-06-09施贺青余晨晖

吴 凯 施贺青 张 燕 赵 莹 余晨晖

1)中国武汉430071 中国地震局地震研究所

2)中国武汉430071 中国地震局地震大地测量重点实验室

3)中国武汉430071 湖北省地震局

0 引言

我国地震地球物理观测台网中地应变观测包括洞体应变观测和钻孔应变观测。洞体应变观测是在专用山洞中安装应变仪来监测地壳应变状态,其观测为基线长度的变化。钻孔应变观测是在地壳钻孔中安装应变仪来监测地壳应变状态,其观测量为钻孔的变形(邱泽华等,2004)。钻孔应变观测依观测结果不同又分成分量钻孔应变观测和钻孔体应变观测。其中,分量钻孔应变观测结果体现为钻孔岩体的水平面应变变化,钻孔体应变观测结果体现为钻孔岩体的体应变变化。

自1962 年新丰江水库6.1 级地震后,我国开始建立地壳形变连续监测网(张国安等,2002),地应变观测在此后亦得到发展。1969 年我国试制的第一代洞体应变观测仪,即SSY-Ⅰ石英伸缩仪在北京大灰厂等台站安装布设,因目视观测且仪器灵敏度不高,观测结果不佳。随着观测技术的发展,高精度、可连续自记的第二代SSY-Ⅱ石英伸缩仪在20 世纪80 年代研制成功,其观测资料精度已接近国际优质资料水平(李平等,1985),此阶段也即模拟观测时代。在中国地震局“九五”计划期间,借助科技部数字化仪器研发专项,第三代SS-Y 铟瓦棒伸缩仪顺利研制并推广(张国安等,2002)。此后,洞体应变观测全面进入数字化观测阶段。

钻孔应变观测脱胎于钻孔应力观测(苏恺之,2003;李海亮等,2010)。早期,因观测原理比较简单,仪器较为可靠,我国钻孔应变观测多为体应变观测,安装仪器有国外的Sacks-Evertson 钻孔体应变仪(刘澜波等,1986)和国产的TJ 系列体应变仪(苏恺之等,1997)。由于能提供更多的应变状态信息,且仪器稳定性有了较大提高,在解决了实地绝对标定(邱泽华等,2005)和实地相对标定(邱泽华等,2005)问题后,四分量钻孔应变观测在“十五”期间得到快速发展,安装仪器有RZB 系列分量钻孔应变仪及YRY-4 分量钻孔应变仪(邱泽华等,2002;李海亮等,2010)。

洞体应变及钻孔应变观测的均为地壳应变变化,其结果可进行佐证(吴凯等,2015;孟建国等,2016),将其归为一个数据集,有利于对地应变变化进行更加全面的分析、研究,丰富地球动力学研究资料。

1 数据集组成

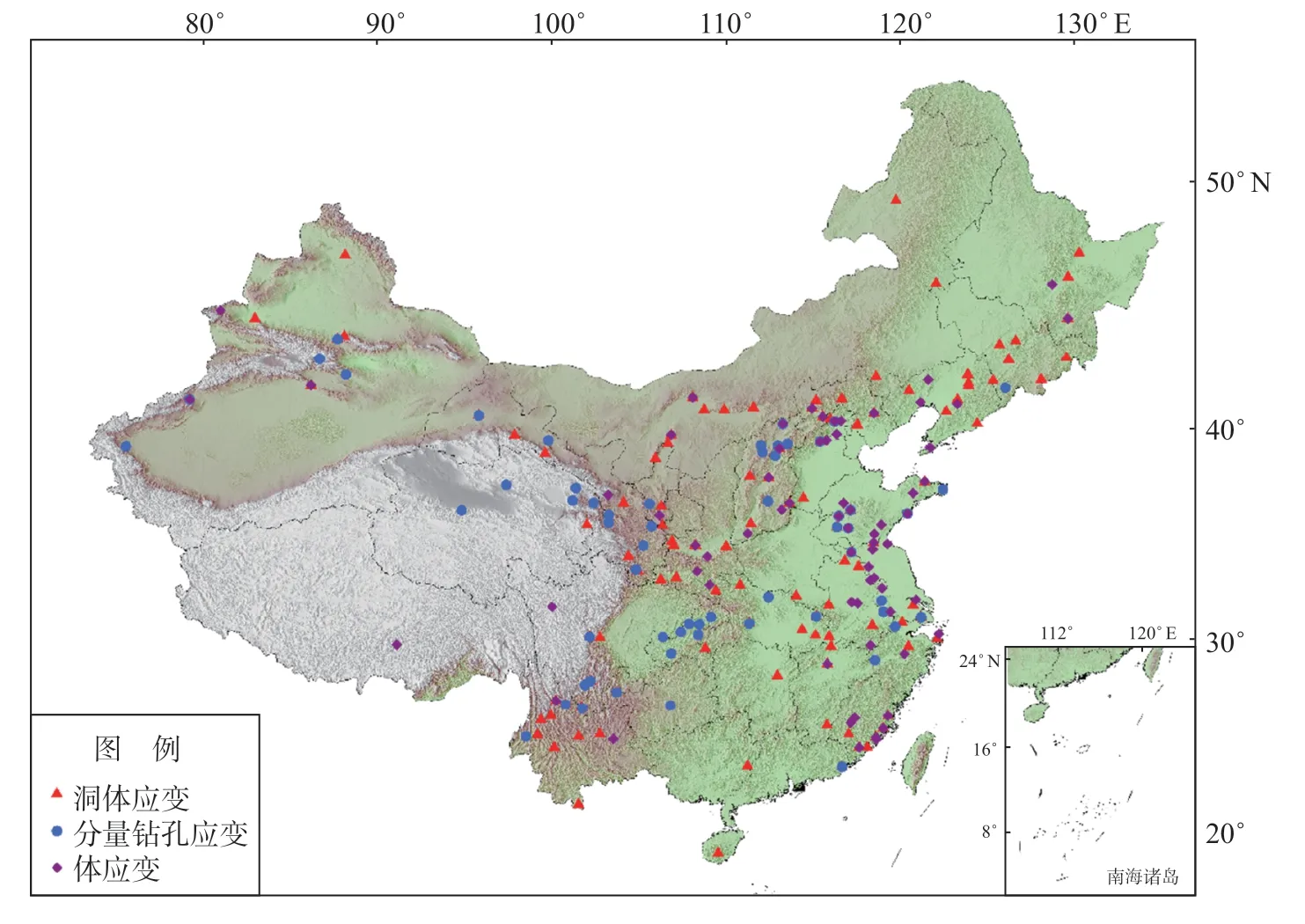

目前,我国地震地球物理观测台网地应变观测中,在运行洞体应变观测站有111 个,分量钻孔应变观测站59 个,钻孔体应变测站有68 个,分布特点为东部及地震重点区域较为密集,西部及非地震重点区较为稀疏。台站分布见图1。

图1 地应变观测台站分布Fig.1 Station distribution of the crustal strain observation

地应变数据集中有洞体应变和钻孔应变2 大类观测数据,每类数据均由原始观测数据、台站预处理数据和数据产品等部分组成。原始观测数据为仪器数据采集器直接采集的数据,不做任何处理,数据采样率多为分钟值,也有部分秒值。台站预处理数据为经删除错误数据,并进行突跳、台阶等改正后的数据,其采样率均为分钟值,附带事件日志,如调零、标定、自然环境影响、观测系统影响、地震等。数据产品由降采样率整时值、计算所得日均值、经调和分析的数据质量指标(潮汐因子、精度)等组成。

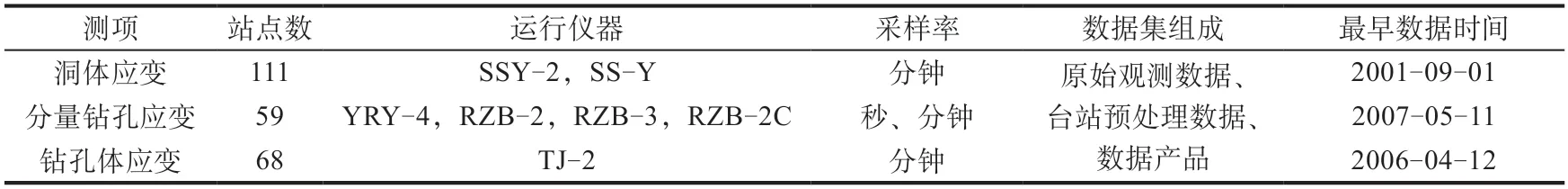

地应变数据集基本信息见表1,所示仅为当前台网数据库信息。同时,以宜昌地震台洞体应变观测为例,绘制地应变观测数据集示意图,结果见图2、图3。

图2 宜昌台洞体应变观测NS 分量2020 年9 月原始观测与预处理数据Fig.2 The original and preprocessed data of the north-south component of the cave strain observation in September 2020,Yichang Seismic Station

图3 宜昌台洞体应变观测NS 分量2020 年潮汐因子月变化Fig.3 The monthly variation of tidal factor in 2020 of the north-south component of the cave strain observation,Yichang Seismic Station

表1 地应变数据集基本信息Table 1 Basic information of the crustal strain dataset

2 数据集应用

地壳在应力场作用下会发生变形,而地应变观测是研究这种变形的重要手段之一,其可监测微尺度下地表应变变化,分辨率可达10-9(吕宠吾等,2001;苏恺之等,2002;李涛等,2011),甚至10-10(欧阳祖熙等,1989)。使用地应变观测数据集,可进行以下研究:①构造应变变化:使用三分量洞体应变观测资料或分量钻孔应变观测资料,可解算应变参数(最大主应变、最小主应变、方向角),并进行组合分析,研究区域构造应变变化等(刘序俨,1994;邱泽华等,2009;马栋等,2013);②同震响应:可利用观测的同震应变阶反演同震应力触发的断层活动(邱泽华等,2006),可对仪器同震响应进行研究,为观测资料的可靠性提供证据(刘琦等,2013;陈燚飞等,2019);③应变地震波:可利用应变观测数据求解震源机制,给出更为精确的结果(邱泽华等,2020),利用高频采样应变数据进行动态库仑应力研究(李富珍等,2021);④地壳介质:可利用应变观测数据反演地表勒夫数(张雁滨等,1993),可研究岩石弹性模量对仪器的影响(何斌等,2020);⑤地球自由振荡:可利用应变观测数据检测地球自由振荡(邱泽华等,2007;唐磊等,2007;张致伟等,2008);⑥地震前兆:可通过应变观测数据分析震前应变异常变化(邱泽华等,2010;牛安福等,2011)。

3 结束语

自20 世纪六七十年代开始观测以来,地应变已积累了大量观测数据,在地震监测、地震预报和地球动力学研究中发挥了重要作用。对于地壳形变微动态监测、地球固体潮潮汐频段信息识别及非潮汐频段异常信息提取、同震阶变信息监测、断层运动监测等研究,地应变观测数据起到了较好的支撑作用。随着高频采样应变仪的研发与实验,地应变对地球动力学观测的频率范围进一步扩大,将为地震预测预报提供翔实的基础数据,有利于我国防灾减灾事业的发展。

为得到可靠的监测数据,地球物理观测台点一般设置在偏远、环境干扰少的区域。在此感谢坚守台站工作的同事,为我国地震事业产出基础、可靠的观测资料。数据共享项目的实施,给科研人员提供了翔实的科学数据,提高了数据使用率,丰富的研究成果涉及地球动力学研究和地震研究。共享才能共赢,更多研究者的参与,将为我国防震减灾事业添砖加瓦。