农业生产性服务业对城乡收入差距的影响及路径研究*

——基于珠江—西江经济带的中介效应检验

2022-06-09蒋团标

蒋团标,罗 琳

(1.广西师范大学经济管理学院,桂林 541004;2.广西师范大学珠江—西江经济带发展研究院,桂林 541004)

0 引言

缩小城乡收入差距,实现农民“生活富裕”,是全面贯彻落实乡村振兴战略的基本要求,是带动更多农民进入现代农业发展轨道的关键。实现农业现代化需要推进农业服务社会化与规模化,使小农户生产与现代农业发展得以有效衔接。农业生产性服务业是为农业生产环节直接或间接提供中间服务的行业,大力推广农业生产性服务是实现农村“产业兴旺”的重要途径。2017 年《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》以及2019 年“中央一号文件”均指出,推广农业生产性服务能有效地促进农业增效和农民增收。2019年2月出台的《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》也指出推广农业生产性服务业有利于推进面向广大小农户的产销服务,扩大农产品的销售渠道。十九届五中全会同样明确了要优先发展农业农村,到2035年基本实现城镇化与农业现代化,实现城乡收入差距显著缩小。

珠江—西江经济带地跨广东和广西,虽然两地毗邻但发展差距却相当大。如何发展流域经济,带动辐射周边城市发展,缩小两地发展差距成为珠江—西江经济带流域亟需解决的重要问题。在《珠江—西江经济带发展规划》上升为国家战略后,广东与广西积极探寻珠江—西江经济带稳步发展的推动力,辨析带域内农业生产性服务业发展方向。截止2018 年,珠江—西江经济带的农林牧渔生产性服务业产值均值从2005年的2.51亿元上升到18.10亿元,城乡收入比从2005年的3.06下降到2.32,农业生产性服务业产值飞速上升的同时,城乡收入差距也明显减小。发展农业生产性服务业理论上有利于加快农业产业链内专业化分工,有效提升农业劳动生产率并促进农村劳动力向第二三产业转移,但珠江—西江经济带发展农业生产性服务业能否缩小城乡收入差距呢?其传导机制如何?这将是文章研究的重点。

农业发展会促进精细分工并出现分散服务,这些服务将会由专业化的组织完成,农民可以更加专注于农业生产使得农业生产效率得到显著提高[1]。第一,从农业生产性服务业的形成与发展趋势来看:农业生产性服务业是面向农业产业链并为农业经营者提供中间要素或投入服务,有效促进农产品增值的行业[2],是农业经济发展到一定阶段的产物[3],其贯穿农业产业链的生产环节,涵盖农技推广、农产品营销及流通、农产品质量监测等服务[4]。增加对农业配送服务、农业信息服务、农产品销售服务以及农技推广服务的资金投入能显著促进农业生产效率[5]。农业生产性服务业能有效地把科技、信息及人才等先进要素融入农业产业链中,提高农业作业效率以及农业产业链的协调性[6]。农业生产性服务在长期发展过程中,服务范畴将拓展到乡村生活,不仅要为农民在生产经营上提供帮助,更需要在生活中为其提供服务[7]。第二,从农业生产性服务业的作用来看:农业生产性服务业与农业生产相互融合,能有效节约生产成本并增强农产品的竞争优势来增强农业的盈利能力,从而提高农民收入水平[8]。农业生产性服务能够显著增加农业经营性收入以及工资性收入,促进农民总收入增长[9],原因是其能通过技术创新以及劳动替代效应提高农业产量[10],用资本来代替劳动减少生产成本从而提高产出效率[11]。因此,农业生产性服务有利于缓解劳动力老龄化对农业生产效率的影响[12]。此外,推广农业生产性服务不仅是提升农村经济运行效率、拓宽农民增收渠道的重要途径,而且能通过空间溢出效应抑制周边地区城乡居民收入差距扩大[13,14]。

已有研究详细介绍了农业生产性服务业的形成、发展与作用,但并未对农业生产性服务业发展影响城乡收入差距的详细机理进行阐述与检验。因此,该文试图从以下几个方面进行探索:第一,刻画农业生产性服务业发展影响城乡收入差距的作用机理,并提出相应的理论假说。第二,为促进珠江—西江经济带能更好地对接粤港澳大湾区,检验其农业生产性服务业发展能否减少城乡收入差距,利用2005—2018 年珠江—西江经济带11 个城市的面板数据,采用LSDV 估计方法与IV-GMM 估计方法对影响路径进行实证检验;第三,利用中介效应模型进行稳健性检验,进一步验证发展农业生产性服务业通过产业结构调整(或推进城镇化进程)的途径缩小城乡收入差距的传导机制。

1 理论机制与研究假说

1.1 农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的直接途径

农民收入增加得缓慢是阻碍城乡收入差距缩小的直接原因。农民人均纯收入的增加速度必须要快于城镇居民才能达到缩小城乡收入差距的目的[15]。农业在专业化分工过程中形成了农业生产性服务业。首先,推广农业生产性服务业能有效降低农业生产成本、提高生产效率进而直接促进农民增收。农业生产性服务业的普及使得农业生产机械化与专业规模化水平得到有效提高;农业生产性服务业与农业生产相结合,农民能通过产业链内的分工协作大幅度降低生产成本从而获得规模收益。其次,农业生产性服务业可以满足农业经营主体的大部分需求,显著缩短生产时间并减少大部分中介费用,并且还能通过劳动力转移途径提高农村剩余劳动力就业率,促进农民增收,最终减少城乡居民收入差距。综上所述,该文提出有待检验的研究假说。

假说1:发展农业生产性服务业能直接缩小城乡收入差距。

1.2 农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的间接途径

三次产业的演进规律表明发展高阶产业总是在提高低阶产业的劳动生产率[16]。第一次农业劳动生产率的提升主要来自于制造业发展带来的机械化,第二次的提升可能与生产性服务的投入相关[17]。服务业不仅是专业化分工的结果,也是工业化、城市化达到一定水平的产物。农业生产性服务业作为现代农业发展与农业及农村经济转型升级的引擎,粘合了一二三产业并构建了以工促农、以城带乡的产业通道[18]。农业生产性服务业与农业种植、农产品加工等行业融合发展,成为推进产业融合发展的重要力量[19]。农村产业结构调整以农业为基础,以农业生产性服务业作为桥梁,通过产业集聚、技术创新、信息联通等方式,高效配置资源要素,有机整合农业生产、农产品加工及销售等服务以延伸农业产业链和增加农民收入[20]。因此农业生产性服务业加入到农业生产当中,可以通过调整产业结构,使得农业与第二三产业有效融合,带动农业的转型升级并转移农村剩余劳动力,有助于缩小城乡收入差距。

城镇内部的资源环境优势给农业生产性服务业发展提供了便利,有助于农业生产性服务不断规模化与市场化。农业生产性服务业可以为农户提供生产基础设施设备、创造良好的生产条件,各类农业服务逐渐形成农业产业链,推进了农村产业集聚的进程,加快了农村转化为城镇的速度[21]。农业生产性服务业发展有助于人口集聚以及城镇建设,其在推广发展过程中有机会形成特色产业园或特色小城镇,有助于剩余劳动力转移并推动农民就地城镇化。农村劳动力向城市转移能通过要素报酬的调整来缩小收入差距[22],城市内部劳动力市场会因为劳动力的增加而加剧竞争,市民的工资会有所降低,而农村劳动力的减少会使农村的劳动生产率得以提高,农民的人均收入会有所增加。因此,推动城镇化进程有助于农业生产性服务业的发展并使其提高缩小城乡收入差距的效果。因此该文提出另外两个研究假说。

假说2:农业生产性服务业通过产业结构调整来缩小城乡收入差距。

假说3:农业生产性服务业通过推进城镇化进程来缩小城乡收入差距。

2 模型设定及数据说明

2.1 模型设定

基于上述分析,对农业生产性服务业发展与城乡收入差距的关系进行检验构建计量模型为:

gapit=α0+βapsit+ρXit+μit(1)

式(1)中,i和t分别代表城市和年份;gap衡量城乡收入差距;aps为农业生产性服务业发展水平;X为控制变量,μ为随机误差项。为了定量识别农业生产性服务业发展是否通过调整产业结构和推动城镇化来影响城乡收入差距,该文参考李晓龙、冉光和[15]的做法,分别引入农业生产性服务业发展与产业结构调整、城镇化的交互项作为关键解释变量构建模型为:

gapit=α0+βindit+δapsit×indit+ρXit+μit(2)

gapit=α0+βurbit+δapsit×urbit+ρXit+μit(3)

式(2)(3)中,ind为产业结构调整指标,urb为城镇化水平指标;aps×ind为农业生产性服务业发展与产业结构调整的交互项,aps×urb为农业生产性服务业发展与城镇化的交互项。如果交互项的估计值显著为负,说明产业结构调整(或推进城镇化进程)在农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的传导路径中作用越显著。

2.2 变量选取

被解释变量:城乡收入差距(gap)。考虑到珠江—西江经济带市级层面数据的可获取性和连续性以及不同群体的可支配收入比值可以较好地反映收入差距,该文将选择城乡居民收入比衡量城乡收入差距,即城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入的比值。

核心解释变量:农业生产性服务业发展水平(aps)。采用农林牧渔服务业产值来衡量珠江—西江经济带各城市的农业生产性服务业发展水平,并采用CPI进行平减以剔除物价因素的影响。

机制变量:(1)产业结构调整(ind),采用第二三产业产值之和与GDP 的比值来衡量。(2)城镇化水平(urb),用非农人口数与户籍总人口数的比值来度量,由于2015—2018年广东4个城市非农人口没有统计,故采用各市城镇比率代替。

其他变量:(1)财政支农力度(fa),用农林水事务支出占地方财政支出的比重来衡量;(2)有效灌溉面积(irr),用各城市有效灌溉面积来表示;(3)粮食产量(food),用各城市粮食产量表示;(4)农作物播种面积(sow),用各城市农作物播种面积来表示;(5)农村用电量(elect),用各城市农村用电量表示;(6)第一产业劳动力(labor1),用各城市第一产业就业人员表示。

2.3 数据来源说明

该文基于数据的可得性,采用2005—2018 年珠江—西江经济带11 个城市(1)珠江—西江经济带包括广东的广州、佛山、肇庆、云浮4市和广西的南宁、柳州、梧州、贵港、百色、来宾、崇左7市的数据进行实证分析,原始数据来源于《广东统计年鉴》《广西统计年鉴》《广东农村统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。部分缺失数据将会使用均值法或回归法来进行技术处理。

3 实证检验及结果分析

3.1 基准检验结果

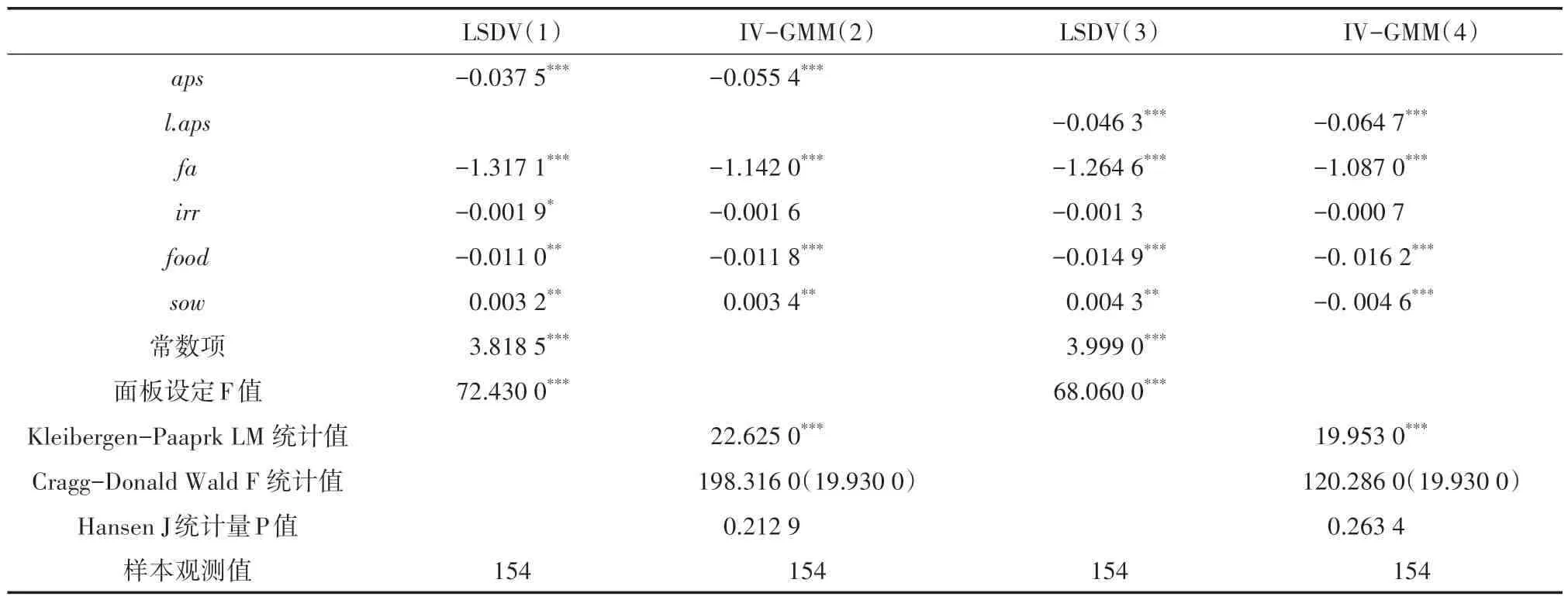

为了实证检验农业生产性服务业发展与城乡收入差距的关系,该文采用LSDV 估计方法和面板数据模型的工具变量—广义矩估计(IV-GMM)[23]。对式(1)进行了回归估计,详细结果见表1。模型(1)和模型(2)核心解释变量是当期农业生产性服务业发展水平,模型(3)和模型(4)核心解释变量为滞后一期农业生产性服务业发展水平。LSDV 估计结果显示,模型(1)与模型(3)中的F 值均显著,说明所得到的估计结果较为可靠。为了解决模型可能存在的内生性问题,选取农村用电量(elect)与第一产业劳动力(labor1)作为工具变量。模型(2)和模型(4)中Kleibergen-Paaprk LM 统计量、Cragg-Donald Wald F 统计值以及Hansen J 统计值都通过了检验,说明工具变量合理且不存在弱工具变量的问题,模型结果较好。从核心解释变量的估计结果来看,农业生产性服务业发展水平(aps)在不同估计方法下始终都对城乡收入差距(gap)存在显著的负向影响,说明该作用是稳健的,充分表明,一个区域农业生产性服务业发展水平的提升有利于缩小城乡收入差距,从而验证了假说1。

表1 基准检验

从其他控制变量的估计结果来看,财政支农力度(fa)在4个模型当中都显著减少城乡收入差距,表明政府增加面向农业的财政投入能有效缩小城乡收入差距;有效灌溉面积(irr)对城乡收入差距的影响系数为负,但仅在模型(1)中显著,有效灌溉面积的增加对缩小城乡收入差距不明显。粮食产量(food)在4个模型的检验中均显著缩小城乡收入差距,说明粮食产量的增加能有效促进农民增收;农作物播种面积(sow)在4 个模型的检验中都显著扩大了城乡收入差距,原因可能为农作物播种面积的增加会占用较多的剩余劳动力,导致农村劳动力均衡工资较低,无法有效缩小城乡收入差距。

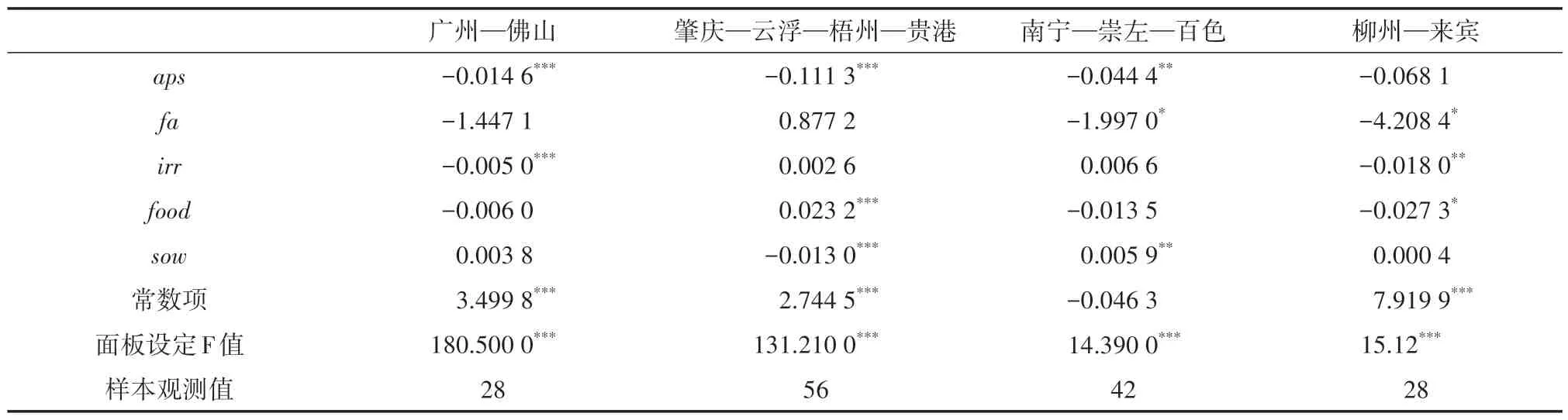

按照《珠江—西江经济带发展规划》将11 个城市按流域特点分成广州—佛山、肇庆—云浮—梧州—贵港、南宁—崇左—百色、柳州—来宾这4个组团并分组检验农业生产性服务业发展水平与城乡收入差距之间的关系,结果见表2。

表2 分组检验

检验结果显示,广州—佛山、肇庆—云浮—梧州—贵港、南宁—崇左—百色这3个组团的农业生产性服务业发展都能显著缩小城乡收入差距,且肇庆—云浮—梧州—贵港的效果在4个组团中最为显著,广州—佛山的效果最弱,而柳州—来宾效果不显著。广州与佛山农业生产性服务业发展水平在11 个城市中较高,但是缩小城乡收入差距的作用效果并不明显。广州、佛山的城乡收入差距是城乡二元经济结构的表现,并不是依靠发展农业生产性服务业就能有效缩小的。而肇庆、云浮、梧州及贵港联合发展农业生产性服务业能有效缩小城乡收入差距,所以可以在此组团中大力推广农业生产性服务业,发展现代农业并构成农业产业链网络,带动组团周边地区农民增收。南宁作为西江经济带的核心城市,应对崇左及百色进行资金与技术输入,扶持崇左、百色大力发展农业生产性服务业。柳州以工业发展为主,而来宾原隶属于柳州,缺乏资源投入,农业基础虽好,但实力薄弱。因此,柳州、来宾发展农业生产性服务业对城乡收入差距的缩小效应不显著的原因可能是这两个地区的农业生产性服务业发展仍处于中后水平,而城乡收入差距在带域内较大,农业生产性服务业缩小城乡收入差距的作用还未能有效体现。

3.2 影响机制检验结果

发展农业生产性服务业的确缩小了城乡收入差距,但农业生产性服务业发展影响城乡收入差距的路径仍需要进一步检验,即农业生产性服务业的发展是否通过促进产业结构调整或推进城镇化进程来缩小城乡收入差距。因此,继续采用LSDV 估计和IV-GMM 估计分别对式(2)(3)进行检验,结果如表3 所示。模型(1)和模型(3)的F 统计值均显著,模型(2)和模型(4)的Kleibergen-Paaprk LM 统计量、Cragg-Donald Wald F 统计值以及Hansen J统计值P值都通过了检验,说明构建的计量模型以及选取的工具变量较为合理。另外,模型中大多数变量的系数方向以及显著性水平与基准检验结果相差不大,说明模型的稳健性较好。

产业结构调整(ind)与城镇化(urb)变量的估计系数均在1%的显著性水平上为负,说明农业生产性服务业发展在产业结构调整以及城镇化的传导下缩小城乡收入差距效果明显。另外,农业生产性服务业的发展与产业结构调整交互项(aps×ind)的估计系数不管是采用LSDV 估计还是IV-GMM 估计均在1%的显著性水平下为负,这表明农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的效果在产业结构越合理的区域越显著;农业生产性服务业发展与城镇化交互项(aps×urb)的估计系数均在1%的显著性水平下为负,说明在城镇化进程较快的区域,发展农业生产性服务业能有效缩小城乡收入差距。另外,增强财政支农力度、扩大有效灌溉面积、增加粮食产量在城镇化的促进作用下都能显著缩小城乡收入差距。因此,提高带域内各城市城镇化水平是缩小城乡收入差距的首要任务。综上,农业生产性服务业发展能通过产业结构调整和推进城镇化进程这两种途径间接缩小城乡收入差距,由此也验证了假说2和假说3。

3.3 稳健性检验

交互项检验验证了农业生产性服务业发展通过产业结构调整或提高城镇化水平进而缩小城乡收入差距的内在机制。但交互项检验存在一定的缺陷,交互项的估计结果显著为负极有可能是因为农业生产性服务业发展和产业结构调整或城镇化存在某种互动关系。因此,借鉴李晓龙、冉光和[15]的方法,通过构建中介效应模型对“交互项检验”进行改进,以准确识别珠江—西江经济带的农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的传导机制。中介效应模型的构建步骤如下。

第一步,检验农业生产性服务业发展是否缩小城乡收入差距。

gapit=β0+β1apsit+ηXit+εit(4)

第二步,检验农业生产性服务业发展是否影响了产业结构调整或城镇化。

inditorurbit=λ0+λ1apsit+θXit+εit(5)

第三步,将农业生产性服务业发展与产业结构调整或城镇化同时纳入模型进行回归。

gapit=α0+α1apsit+α2inditorurbit+φXit+εit(6)

如果式(4)中的β1显著,说明农业生产性服务业发展影响了城乡收入差距。如果式(5)中的λ1显著即表明农业生产性服务业发展会影响产业结构调整或城镇化。如果式(6)中的α1及α2均显著,且α1的绝对值相比β1的绝对值小,即存在部分中介效应,表明农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的部分作用效果来自于产业结构调整或城镇化;如果系数α2显著但α1不显著则存在完全中介效应,表明农业生产性服务业发展对城乡收入差距的作用效果完全来自于产业结构调整或城镇化。

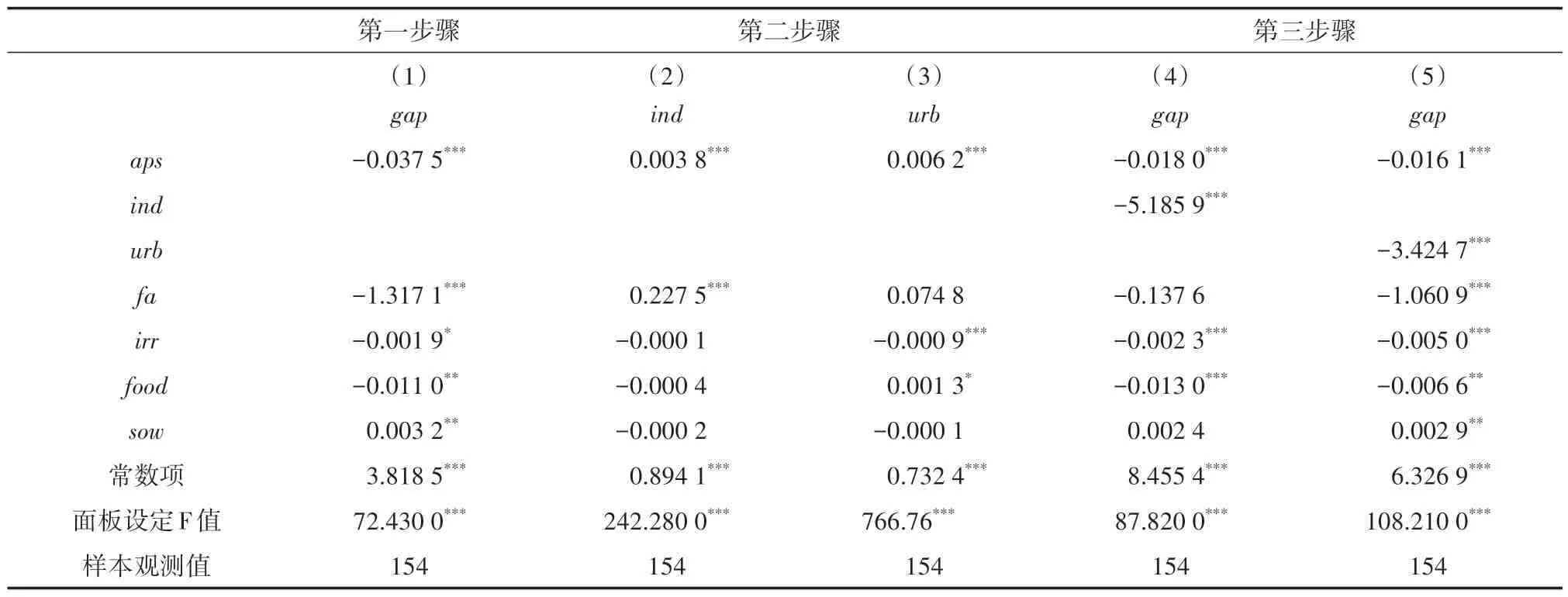

中介效应估计结果见表4,模型(1)中农业生产性服务业发展水平(aps)的估计系数β1在1%的水平上显著为负且绝对值为0.037 5,模型(2)中农业生产性服务业发展水平(aps)的估计系数λ1在1%的性水平显著下为正;模型(4)中农业生产性服务业发展水平(aps)的估计系数α1与产业结构调整(ind)的估计系数α2在1%的显著性水平下为负。此外,与模型(1)中的估计系数β1相比,模型(4)中的农业生产性服务业发展水平(aps)估计系数α1的绝对值0.018 0 比模型(1)的0.037 5 小,意味着产业结构调整扮演了部分中介效应的作用,即农业生产性服务业发展通过产业结构调整对缩小城乡收入差距起到了积极作用。模型(1)(3)和(5)的估计结果同样验证了发展农业生产性服务业可以通过推动城镇化进程缩小城乡收入差距。另外,产业结构调整相比推进城镇化进程,作为中介变量对城乡收入差距的影响程度更大,但是推进城镇化进程有利于其他因素缩小城乡收入差距。综上所述,中介效应模型验证了珠江—西江经济带流域发展农业生产性服务业可以通过促进产业结构调整或推进城镇化进程来缩小城乡收入差距的传导机制。

表4 中介效应估计

4 研究结论及政策建议

4.1 研究结论

该文从产业结构调整与城镇化这两个角度阐释了农业生产性服务业发展影响城乡收入差距的内在机制并通过实证检验得出如下结论。

(1)农业生产性服务业发展不仅通过降低农业生产成本、提高生产效率直接缩小城乡收入差距,还能通过产业结构调整以及推进城镇化进程这两个间接途径来缩小城乡收入差距。

(2)利用2005—2018 年珠江—西江经济带市级层面的面板数据实证检验了发展农业生产性服务业与城乡收入差距的内在关系,结果表明发展农业生产性服务业有助于缩小城乡收入差距。分组检验结果表明,广州—佛山、肇庆—云浮—梧州—贵港、南宁—崇左—百色这3个组团发展农业生产性服务业都能显著缩小城乡收入差距,且肇庆—云浮—梧州—贵港的效果最为显著,广州—佛山的效果最弱,因为广州与佛山的城乡收入差距是城乡二元经济结构的表现,并不是发展农业生产性服务业就能有效解决的,而柳州以工业发展为主,来宾的农业基础虽好但由于缺乏资源投入,农业现代化发展实力薄弱,因此柳州—来宾效果并不显著。另外,农业生产性服务业发展水平对城乡收入差距的影响受到产业结构调整和城镇化的影响,产业结构调整和城镇化水平会强化农业生产性服务业发展水平缩小城乡收入差距的效果。

(3)采用中介效应模型进行稳健性检验,结果表明产业结构调整和城镇化这两个变量在农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距的传导机制中产生了重要的中介效应,验证了珠江—西江经济带流域发展农业生产性服务业可以通过促进产业结构调整或推进城镇化进程来缩小城乡收入差距的传导机制。此外,加大财政支农力度以及提升粮食产量都有助于缩小城乡收入差距。

4.2 政策建议

珠三角地区发展优势明显,但也受到土地、环境与资源的限制。西江地区虽然与珠三角地区相比发展差距较大,但自然资源丰富以及南临北部湾的区位优势也拥有较好的发展前景。由于珠江—西江经济带横跨广东与广西两个地区,各城市之间资源禀赋差异较大,农业生产性服务业的推广与建设要循序渐进,根据各城市自身资源以及社会和市场需求,发挥区域自身比较优势,逐步提升农业现代化发展水平。

(1)带域内各城市首先要明确发展定位,充分利用各城市优势资源有效衔接农业生产性服务业。广州和佛山应充分发挥技术和区位等优势并实现生产要素的跨带域高效流动以及资源和生产力的合理配置,为沿线城市发展农业生产性服务业提供资源与技术支持。南宁作为西江经济带的核心城市,应对崇左及百色进行资金、产业扶持,大力发展农业生产性服务业,增强其缩小城乡收入差距的能力。肇庆、云浮、梧州及贵港联合发展农业生产性服务业能有效缩小城乡收入差距。肇庆市作为产业承接区,依托其在经济带上的区位优势,在承接广州佛山优质产业的同时,带动沿线城市云浮、梧州、贵港等市共同发展农业生产性服务业,推动带域内各城市产业升级。柳州及来宾发展农业生产性服务业对城乡收入差距的缩小效应并不显著,农业生产性服务业发展仍处于中后水平。因此,柳州应充分利用自身产业特点,强化工程机械产业集群并不断提高机械产品的竞争力,以便为发展农机作业服务、提高粮食产量以及为农业剩余劳动力的转移提供产业基础,促进农民增收。另外,带域内各城市应继续强化优势产业,将特色产业与农资配送、及农产品营销等服务有效结合形成特色产业链,缩减产品成本,提高农作物产品附加值。

(2)培育并推广现代农业生产性服务业,使农民尽可能获取农业产业链延伸带来的增值收益。广州、佛山、南宁城市化进程较快,研发技术在带域内较为先进,应积极发展新能源、新材料等绿色新兴产业,加快产业及技术向肇庆、云浮、柳州以及梧州等城市转移,发挥各城市的周边辐射作用并带动带域内其他沿线城市发展。在带域内推广普及金融服务、现代物流、信息服务等现代农业生产性服务,做到行业下沉、资金下沉、服务下沉,健全农业信息化服务体系,让农民能够及时了解市场信息并合理计划生产。带域内各城市应强化农产品营销和流通体系建设,拓展农产品的销售网络,让广大农民能够切实享受农业生产性服务推广所能够带来的实惠,确保农民的增产增收,缩小城乡收入差距。

(3)优化产业布局,强化产业结构调整在缩小城乡收入差距的中介效应。产业结构调整是提升乡村产业体系、影响城乡收入差距的重要重用途径,带域内各城市应转变农村经济发展方式并构建农业与第二三产业有效融合的现代产业体系,缩小城乡经济发展差距。积极探索“特色农业园区+农业生产性服务+农户”等产业模式,引导农民参与乡村产业融合,让农户分享参与到农业生产性服务业中所带来的收益,确保农民有效增收。

(4)加快推进带域内各城市城镇化进程,为城乡收入差距的缩小创造条件。城镇化水平也是农业生产性服务业发展缩小城乡收入差距内在传导机制的一个重要环节。带域内各城市应稳步推进城镇化进程,促进城乡产业、要素合理分配,发挥农业生产性服务业带动人口集聚和城镇建设的作用。目前珠江—西江经济带11 个城市的城镇化进程仍存在巨大差距,广州、佛山的城镇化率达到80%以上,贵港、百色、来宾及崇左的城镇化率还不足30%。因此,为加快带域内城镇化进程,要高效利用各城市县域资源优势,推动劳动密集型产业及农产品加工业向县城和乡镇集聚,形成城乡合理分工的产业格局,引导农村居民转移就业并就地城镇化,使得农民收入持续有效增长,逐步缩小城乡居民收入差距。