横、顺坡垄作对黑土坡面侵蚀-沉积周期规律的影响*

2022-06-09王小康师宏强

王小康,谷 举,2,刘 刚,3†,师宏强

(1. 西北农林科技大学水土保持研究所 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨陵 712100;2. 长江生态环保集团有限公司,武汉 430000;3. 中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨陵 712100)

东北黑土区土地面积103 万km,占全国陆地总面积的10.7%,是世界著名的四大黑土区之一,也是我国重要的商品粮生产基地,素有“中华粮仓”之美誉。由于长期的高强度利用和不合理的农业耕作措施导致黑土区土壤肥力严重下降、粮食减产和部分区域水土流失日益加重。2013 年水土普查公报显示东北黑土区水土流失总面积为2.588×10km,占黑土区总面积的25.13%。第一次全国水利普查公报显示东北黑土区侵蚀沟道29.57 万余条。昔日的“生态功能区”正逐步演变为“生态脆弱区”,黑土区的土壤流失和土地退化严重制约着东北地区农业经济发展,威胁国家粮食生产安全,因此加强东北黑土区水土流失综合治理已刻不容缓,开展坡面水土流失机理研究将为合理布设水土保持措施、进行水土流失综合治理提供科学依据与理论指导。

垄作是东北黑土区最常见的耕作方式,可有效提高作物产量。已有研究表明,不同的垄作方向对于防治水土流失具有不同的效果。顺坡垄作的垄向与坡向平行,地表径流向垄沟汇集的过程中无垄台阻挡,垄沟内径流流速和径流侵蚀力迅速增大,从而加大了坡面侵蚀强度;而横坡垄作则由于垄台对地表径流的拦截作用、使径流流速减小,增加了降水的就地入渗,从而使其坡面侵蚀强度减小。王磊等通过不同降雨强度下的室内模拟试验发现横坡垄作与无垄作相比,横坡垄作可推迟产流时间,并使产流量和产沙量大幅减小;宋玥和张忠学研究对比两种垄作方式在不同降雨强度(40、60、80 mm·h)下径流量和泥沙量的差异,发现在不同降雨强度下顺坡垄作的径流量和泥沙量均大于横坡垄作;沈昌蒲等的研究也表明横坡垄作较顺坡垄作对坡面水土流失具有更好的防治效果。目前针对不同垄作方向的土壤侵蚀机理研究多在次降雨或短历时条件下进行,而对长期条件下不同垄作方向对坡面水土流失的影响,以及坡面侵蚀-沉积强弱交替变化周期性规律的研究则较为缺乏,有待进一步深入研究。

Cs 是由大气核试验和核泄漏产生的一种人工放射性核素,其半衰期为30.2 年。该核素沉降到地表后被土壤中的黏性颗粒强烈吸附,很难被水向下淋溶,仅随土壤颗粒发生机械位移,因而被视为一种良好的示踪剂被广泛应用于土壤多年平均侵蚀速率研究。王禹等利用Cs 示踪技术研究发现东北黑土区坡耕地在长坡长(500 m)、顺坡垄作条件下存在142 m 侵蚀强弱交替的周期性变化规律。冯志珍在东北黑土区宾州河流域的研究中发现横坡垄作在整个坡面同样存在侵蚀强弱交替的周期性变化规律,大周期处于144~150 m 之间,小周期处于75~88 m 之间。Cui 等基于野外径流小区的观测结果发现黑土区坡面侵蚀速率沿坡长呈现强弱交替变化。然而,这些研究均未考虑不同垄作方向对坡面土壤侵蚀沉积规律及空间分布特征的影响。

因此,本研究采用Cs 示踪技术并结合小波分析方法,探究长期条件下东北黑土区坡耕地坡面侵蚀-沉积的周期性变化特征对两种不同垄作方向的响应规律,从而为该地区水土保持措施的合理布设以及水土流失防治规划提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

克山县(47°50′51″—48°33′47″N,125°10′57″—126°8′18″E)位于小兴安岭西南缘,松嫩平原腹地,隶属于黑龙江省齐齐哈尔市。该地区属寒温带大陆性季风气候,年均温2.4 ℃,有效积温2 400 ℃,无霜期122 d 左右,雨热同期,降雨主要集中在6—8 月,年平均降水量在500 mm 左右;地貌属波状起伏台地(漫川漫岗),地势沟谷相间,丘陵地形占总面积的80%。本研究选取克山县境内两处临近的、开垦历史近70 年的典型漫川漫岗坡耕地为研究对象。坡长140 m、宽60~80 m,平均坡度为3°,且坡度在整个坡面的整体变化微弱,垄作方向分别为横垄和顺垄,且垄作方向自耕作以来一直未发生改变。垄高15 cm,垄台顶宽20 cm,垄间距为65 cm。土壤质地为粉壤土,其颗粒组成(美国农业部制)砂粒、粉粒、黏粒的含量分别为5.6%、54.8%、39.6%。耕层深度为 20 cm 左右,耕层容重介于 1.08~1.44 g·cm,耕层平均土壤容重为1.13 g·cm,有机质含量为25.86 g·kg,pH 为6.36。

1.2 样品的采集与处理

理想的Cs 背景值采样点应选自地势平坦、无侵蚀与沉积发生、植被覆盖较好的区域,如平坦的草地和多年无人为扰动的坟地。本研究最终选取距离研究区约10 km 处一块70 年未受人为扰动且地势平坦的老坟地作为背景值采样点进行独立分层采样,根据刘志强等在之前的研究中得出的结论,对于未扰动地块,在0.25 m的范围内至少需要采集11 个样点才可确定当地Cs 背景值,因而在本研究中共选择17 个样点进行背景值分层样的采集。

前人研究发现该地区顺坡垄作存在侵蚀-沉积强弱交替变化的振荡周期约为140 m,本研究将进一步探究不同垄作在更小坡长尺度下侵蚀-沉积的周期性振荡规律,因而本研究选取坡面长度140 m,坡宽沿等高线取10 m 作为一个完整的采样断面。Zhang 等通过大量试验统计分析确定当采样点间距大于0.75 m,小于5 m 时采集的土壤样本才具有独立性,满足此条件的样本可以组合成为一个样本代表点。故沿等高线方向设计2 m 的采样间距,一个等高线可采集5 个样本,然后将采集到的5 个样本土样均匀混合,作为该等高线的代表性样本。顺坡方向自上而下设计10 m 的采样间距,在距离坡底10 m 的位置开始样本点加密,每2.5 m 采集一个样本。Cs 在东北黑土区的平均分布深度约为30 cm,故坡上部与坡中部均按30 cm 的采样深度进行打钻采样。通过分层样(按5 cm 分层,采样深度为45 cm)的测定发现坡下部的Cs 分布已到达距离地面35 cm 的深度,故确定坡下部的采样深度为35 cm。采样时间为2019 年4 月,Cs 在坡面的采样点分布见图1。

图1 137Cs 的采样点分布Fig. 1 137Cs sampling point distribution

采集的土样带回实验室经风干、研磨、过筛(2 mm),称300 g 左右装盒待测。Cs 测量使用美国AMETEK 公司生产的ORTEC GMX-50220 型高纯锗γ 能谱仪。Cs 含量由其在661.6 keV γ 射线的全峰面积求得,所有样品测量均在40 000 s 以上,仪器重复测量误差在95%的置信水平下≤5%。

1.3 单位面积137Cs 含量计算

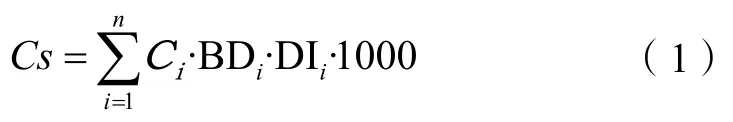

单位面积浓度(面积比活度)反映了研究区不同位置Cs 的含量差异,比较不同样点Cs 含量与背景值之间的差异及其在土壤剖面中的分布深度可大致判断自Cs 沉降以来该点是发生了侵蚀还是沉积,一般地当采样点Cs 浓度小于或大于当地背景值时分别表示在该点发生了侵蚀和沉积。测得各层土样Cs 的放射性活度后,由式(1)计算样点单位面积Cs 含量(Bq·m):

式中,为采样层数序号;为采样层数;C为第采样层的Cs 浓度(Bq·kg);BD为采样层的土壤容重(kg·m);DI为采样层的深度(m)。

1.4 土壤侵蚀量计算模型

采样地自Cs 沉降以来一直为农耕地,因而采用张信宝Cs 农耕地侵蚀量计算模型估算样点的土壤流失量:

式中,为土壤剖面中Cs 面积浓度(Bq·m);A为Cs 背景值(Bq·m);为耕层深度(cm),这里取20 cm;为年平均土壤流失厚度(cm);N 为采样年份。

1.5 小波分析方法

小波函数可实现对时间序列数据的多尺度分解,从而得到原始信号在不同尺度上的周期性变化特征。具体地,连续小波变换可以定义为:

式中,()为原始信号;()为小波母函数;为尺度因子;为平移因子;*表示共轭;积分结果(,)表示小波系数,反映了尺度为,位移为时的小波函数与原始信号间相关性的强弱。

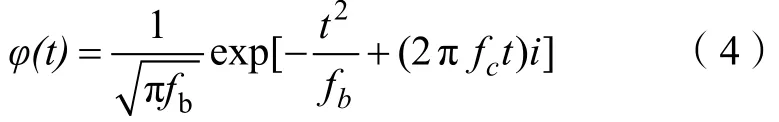

在众多的小波母函数中,由于复Morlet 小波能够有效提取特征时间尺度信号在不同时间的强弱和位相两方面的信息,可消除用实小波变换系数作为判据所产生的虚假振荡且不具有正交性。所以本研究进行连续小波变换时选用复Morlet 小波,其母小波的表达式为:

式中,为小波带宽;为小波中心频率;表示虚数。在本研究中根据小波变换的实际效果确定最优带宽为1,中心频率取值为1.5。

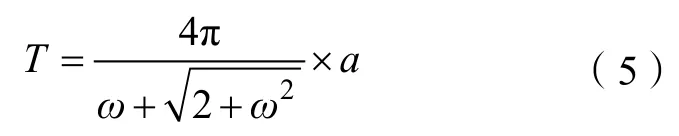

小波伸缩尺度不等同于真实的周期尺度,伸缩尺度与周期存在如下关系:

式中,= 2π,为小波中心频率,所以实际坡长对应的真实周期尺度为:

小波方差反映了波动的能量随尺度的分布,可以客观而有效地确定一个待分析序列中存在的主要周期,方差的峰值处所对应的尺度即为该序列的主要周期尺度。小波方差越大,说明信号在对应尺度上的周期性特征就越显著。

2 结果与讨论

2.1 研采样区的137Cs背景值

2.2 坡面137Cs含量及侵蚀速率空间变换

2.3 坡面土壤侵蚀-沉积的空间分布规律

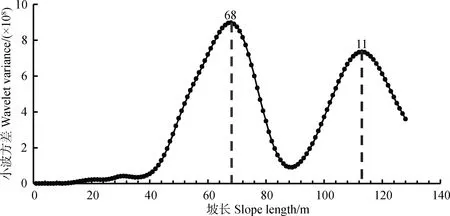

从图4 可以发现其侵蚀速率空间分布呈现明显的周期波动性。为了进一步探究不同垄向坡面侵蚀速率的分布规律,本文引入小波分析方法来研究坡面侵蚀速率具体的周期性变化规律。图5 为顺坡垄作下坡面侵蚀速率的小波方差图,从图中可以看出顺坡垄作坡面存在2 个较为明显的波峰,它们依次对应68 m、113 m 的坡长尺度。由式(6)换算成实际坡长下的周期尺度分别为45 m 和75 m。其中最大峰值对应着68 m 的坡长尺度,说明在68 m 的坡长尺度下周期震荡性最强,因而45 m 为该坡面侵蚀速率的第一主周期;113 m 坡长尺度对应着第二峰值,75 m 作为该坡面土壤侵蚀速率的第二主周期,上述2 个周期的波动控制着土壤侵蚀速率在整个坡长域内的变化特征。

图4 横、顺坡垄作坡面侵蚀-沉积速率空间分布Fig. 4 Spatial distribution of erosion-deposition rate on slope with horizontal and longitudinal ridges

图5 顺坡垄作坡面土壤侵蚀速率小波方差随坡长尺度的变化规律Fig. 5 Wavelet variance of soil erosion rate on slopes with longitudinal ridges

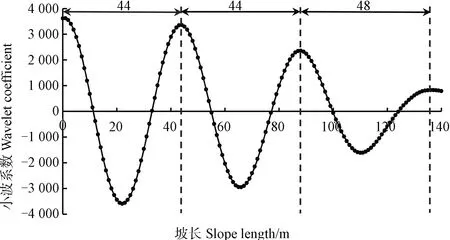

图6(a)为顺坡垄作坡面在68 m 坡长尺度下的小波系数图,从图中可以看出侵蚀速率大约经历了3 个极强-极弱的交替转换期,其平均周期与计算得到的45 m 实际坡长周期尺度完全吻合。图6(b)为顺坡垄作在113 m 坡长尺度下的小波系数图,从图中可以看出在113 m 坡长尺度下,侵蚀速率大约经历了2 个极强-极弱的交替转换期,这与计算得到的75 m 的实际周期尺度也大致吻合。

图6 顺坡垄作坡面土壤侵蚀速率在(a)68 m 和(b)113 m 坡长尺度下的小波系数随坡长变化规律Fig. 6 Wavelet coefficient of soil erosion rate in (a) 68 m and (b) 113 m length scale on slopes with longitudinal ridges

图7 为横坡垄作坡面土壤侵蚀速率的小波方差图,从图中可以看出横坡垄作坡面土壤侵蚀速率的最大峰值对应67 m 的坡长尺度,由式(6)换算得到实际坡长下的真实周期尺度为45 m。67 m 的坡长尺度下周期震荡性最强,因而该坡面侵蚀速率的主周期为45 m,该周期的波动控制着土壤侵蚀速率在整个坡长域内的变化特征。图8 为横坡垄作在67 m坡长尺度下的小波系数图,从图中可以看出土壤侵蚀速率大约经历了3 个极强-极弱的交替转换期,土壤侵蚀速率的平均变化周期为45.3 m,这与计算得到的周期尺度45 m 完全吻合。

图7 横坡垄作坡面土壤侵蚀速率小波方差随坡长尺度变化的规律Fig. 7 Wavelet variance of soil erosion rate on slopes with horizontal ridges

图8 横坡垄作坡面土壤侵蚀速率在67 m 坡长尺度下的小波系数随坡长变化规律Fig. 8 Wavelet coefficient of soil erosion rate in 67 m length scale on slopes with horizontal ridges

由上述小波方差图与小波系数图可知,横坡垄作与顺坡垄作在140 m 的坡长尺度下均存在侵蚀-沉积的周期性变化规律。二者在主周期上具有一定的共性,均存在一个45 m 的第一主周期,同时二者也存在差异,顺坡垄作还存在一个75 m 的第二主周期。坡面存在的侵蚀-沉积周期性变化规律主要是由降雨径流和融雪径流引起的。在降雨和融雪过程中,坡面径流沿坡面自上而下流动,径流流速不断增大,对坡面土壤的侵蚀也随之增大,不断携带沿程泥沙向坡下运移,当挟沙量逐渐趋于饱和,径流流速和径流侵蚀力均减小并开始卸载泥沙,泥沙被卸载后径流流速与侵蚀力又逐渐增大,径流沿着坡面继续向下开始新一周期的泥沙侵蚀、搬运、沉积。周而复始在整个坡面形成侵蚀-沉积的周期性变化规律。横坡垄作和顺坡垄作存在侵蚀-沉积周期变化规律差异(即顺坡垄作存在第二主周期)的主要原因是横垄垄台对径流泥沙的拦截作用和对坡面流速的消减作用,垄台能有效的将泥沙阻留在垄沟内,以及它对坡面挟沙水流的减速作用使得挟沙水流的挟沙能力减弱,在更短的坡长周期内使泥沙卸载沉积。顺垄坡沿坡长方向无垄台阻挡,坡面水流在垄沟里迅速汇集,流量大、流速快,导致挟沙水流侵蚀力增大,需运移更远的距离才能达到饱和,因而其存在较横坡垄作更长的侵蚀-沉积第二主周期。准确把握坡面土壤侵蚀-沉积规律,可有效指导水土保持措施的空间配置,例如在侵蚀较强的部位进行垄台加固,布设等高植物带,防止垄台被冲垮,可有效减少坡面水土流失。

3 结 论

横、顺坡垄作的坡面Cs 平均浓度分别为1 802 Bq·m和1 770 Bq·m,均小于当地背景值2 417 Bq·m,说明在两种耕作措施下坡面均发生了不同程度的土壤侵蚀。横坡垄作的坡面侵蚀-沉积速率 介 于-700 ~2 662 t·km·a之 间,平 均 值 为1 341 t·km·a;顺 坡 垄 作 侵 蚀 速 率 介 于-726 ~3 327 t·km·a之间,平均值为1 466 t·km·a。横坡垄作在整个坡面的平均侵蚀速率小于顺坡垄作,表明在长期平均条件下前者的水土保持作用优于后者。尽管研究区的土壤侵蚀属于轻度侵蚀,但其侵蚀速率远大于黑土区的土壤容许流失量(200 t·km·a),因而在本研究区进行水土流失综合治理已迫在眉睫。通过小波分析发现,在140 m 坡长条件下,东北黑土区横坡垄作与顺坡垄作坡耕地在整个坡面均存在侵蚀-沉积的周期性变化规律。顺坡垄作存在一个45 m 的主周期和一个75 m 的次周期,而横坡垄作只存在一个45 m 的主周期。坡面呈现的侵蚀-沉积周期性变化规律主要是由降雨径流和融雪径流对坡面土壤的侵蚀、搬运、输移和沉积过程引起的。准确把握坡面土壤侵蚀沉积规律对水土保持措施的空间配置,有效控制坡面水土流失,提高黑土区水土保持效益等具有重要的指导意义。但不同坡型条件下(即凸型和凹型),坡面侵蚀沉积规律还有待进一步研究。