1980—2020 年食用菌病害研究趋势文献计量分析

2022-06-09孔维丽闻亚美黄桃阁张玉亭

张 辉,孔维丽,闻亚美,王 奇,黄桃阁,张玉亭

(1.周口市农业科学院 河南周口 466000; 2.河南省农业科学院资源与环境研究所 郑州 450002)

食用菌是肉质腐生真菌,含有高蛋白质、必需氨基酸、维生素、矿物质、葡聚糖、半纤维素、酚类化合物等,为人类提供丰富的营养物质和生物活性成分,具有高营养价值和药用价值,能有效预防高血压、糖尿病、高胆固醇血症和癌症等疾病。食用菌因其营养可与鸡蛋、牛奶相媲美,是联合国粮农组织推荐的蛋白质食物之一。目前,全球有200多种蘑菇被作为功能性食品食用,35 种食用菌被用于商业种植,食用菌已成为功能食品和药用的重要来源之一。据统计,2018 年全球生鲜食用菌市场价值达到380 亿美元,中国作为亚洲食用菌生产大国,产量占全球总产的70%左右,对全球食用菌市场的贡献率为35%。与蔬菜一样,食用菌集约化栽培中常常受到温度、湿度、二氧化碳浓度等非生物因素的影响,诱发细菌性疾病、真菌性病害、病毒病等病害,对食用菌的产量和品质造成严重的威胁,是目前食用菌生产中面临的严峻挑战。

文献计量学作为统计学的一个分支,是探索、分析大量科学研究文献数据的新型学科,已经成为评估和分析科学研究热点、研究趋势的重要工具,越来越多的应用于学科研究趋势分析。VOSviewer 是基于Java 语言开发的用于构建可视化文献计量网络的工具,提供文献挖掘功能,可用于构建和可视化从科学文献中提取的重要文献信息形成共现网络。目前,全球学者对食用菌病害的种类、病害综合防控等方面做了较多的研究,取得了初步的成绩,但基于文献计量方法,借助知识图谱分析软件对食用菌病害研究进展进行系统梳理和分析的文献较少。因此,作者运用文献计量学和可视化分析工具VOSviewer,对Web of Science 核心合集数据库中有关食用菌病害的文献进行梳理分析,从多个维度揭示食用菌病害研究领域的现状与趋势,以期为今后食用菌病害领域的研究提供借鉴。

1 数据来源与研究方法

研究数据主要来源于Web of Science(WOS),笔者基于中国知网(CNKI)也进行了食用菌病害研究的文献调研,发现中文文献关于此方面研究的文献报道较少,且与WOS 数据库文献报道有重叠。鉴于此,本文以WOS 核心合集数据库为主,在文献网络共现分析中对CNKI 数据进行分析对比。为更全面的检索到相关研究文献,将WOS 数据库检索主题设定为“mushroom disease”、字段设定为“mushroom disease”和“edible fungus disease”、检索时间设定为1980—2020 年,经检索、筛选得到相关文献3442 篇。对检索到的食用菌病害相关文献从年度发文数量、发文类型、学科研究方向、发文国家、作者及发文机构、文献来源、被引用次数、文献网络共现等方面进行统计分析。采用Microsoft office 2019 和可视化文献计量分析软件VOSviewer(Version1.6.17)对检索到的文献进行可视化分析。

2 结果与分析

2.1 发文趋势、文献类型、学科研究方向分析

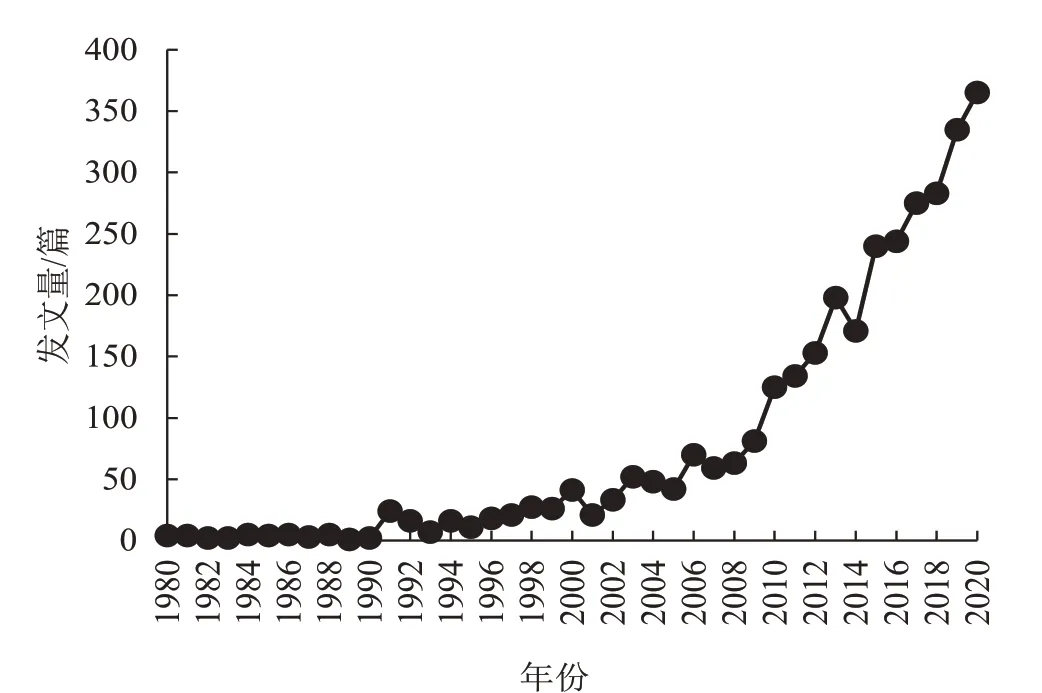

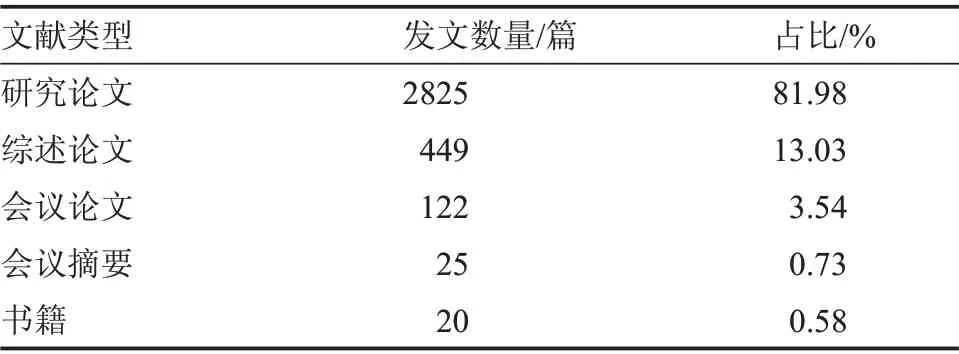

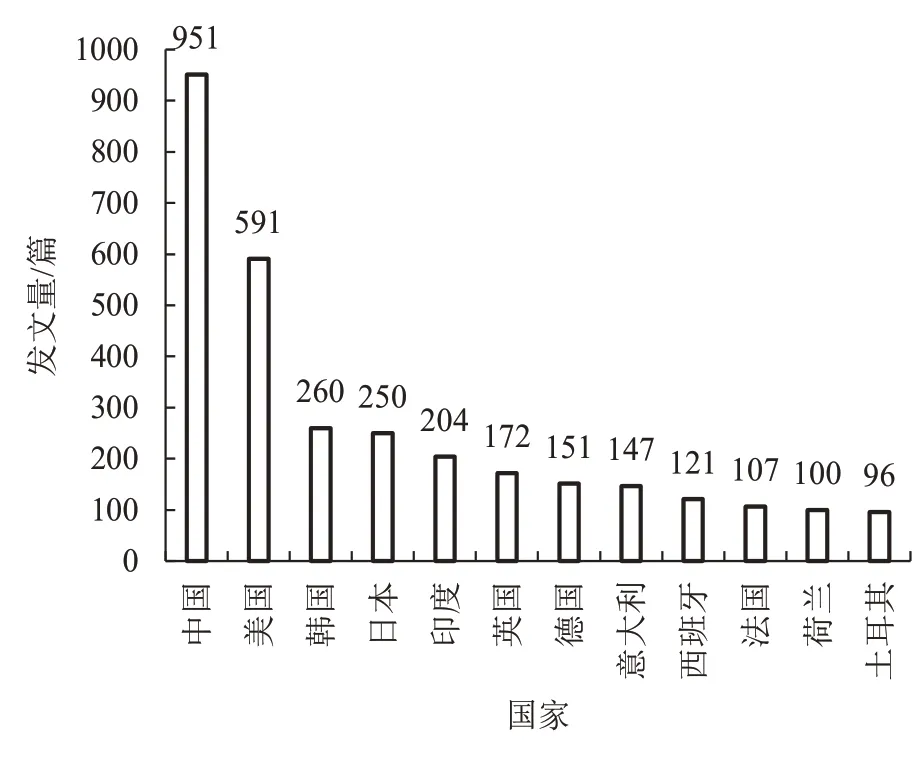

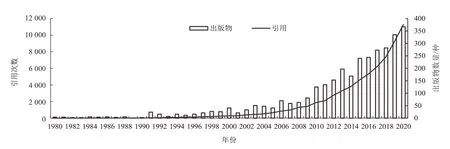

发文量与该领域研究进展紧密相关。由图1知,1980—2020 年食用菌病害相关研究文献总体呈现逐年增加的趋势,2020 年发文量达到最大,单年发文达365 篇。大体分为4 个阶段:1980—1990 年食用菌研究处于初始期,该阶段发文数量较少;1991—1999 年食用菌病害研究处于起步期,有了一定的文献积累,但研究较少;2000—2006 年,是食用菌病害领域研究的发展期,发文较之前有所增加,但发文数量呈现波浪式变化,表明此阶段还处于探索期;2007 年以来,是该领域研究的高速增长期,发文数量整体表现出持续快速的增长趋势。从文献类型看(表1),发文类型最多的是研究性论文、综述性论文、会议论文,发文数量分别为2825 篇、449篇、122 篇,占比81.98%、13.03%、3.54%,其他文献占比较小。分析食用菌病害研究学科(表2),可以看出食用菌病害的研究领域主要是分子生物学、药学、植物学、食品科学、化学等学科,占比大于10%;农学、真菌学、微生物学等学科研究占比8%左右。从近40 年食用菌病害的文献发文趋势、文献类型及学科方向分析结果可以得出,食用菌病害领域研究起步较晚,从研究文献来看总体偏少,尚处于探索提高阶段,研究深度、广度还不够充分。

图1 1980—2020 年食用菌病害发文数量

表1 1980—2020 年食用菌病害发文类型

表2 食用菌病害排名前10 热点学科研究方向

2.2 食用菌病害研究空间分布情况

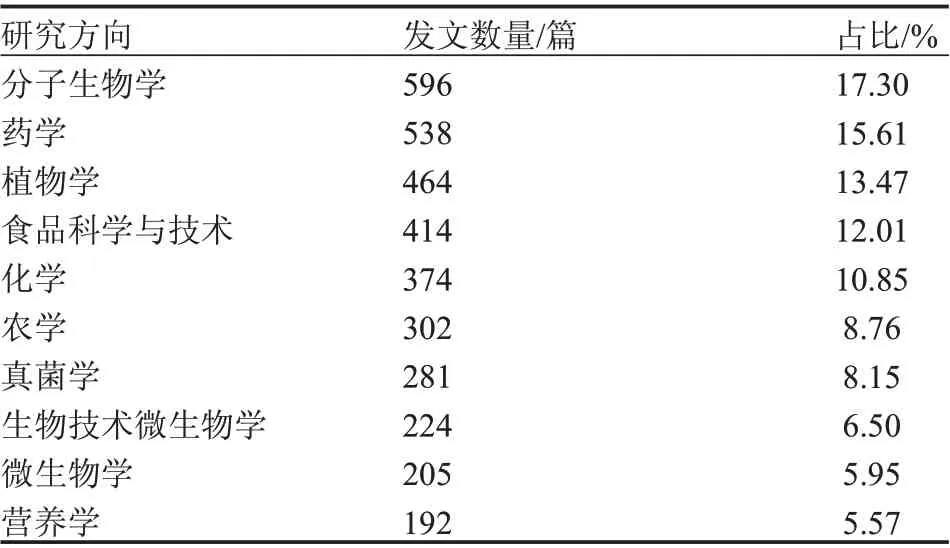

由图2 可知,全球有关食用菌病害研究发文最多的国家为中国,有951 篇文献记录,其次是美国、韩国、日本,分别为591、260、250 篇。排名前10 的国家,大多是发达国家。从全球发文分布来看,大多国家对食用菌病害都开展了相关研究,但在非洲、南美、中东等部分国家开展此领域研究较少。文献空间分布情况说明食用菌病害的相关研究在经济较发达国家研究较多,而在发展中国家研究和关注较少。未来,亟待开展发展中国家此领域的研究,以推动当地食用菌产业的发展。

图2 不同国家食用菌病害研究发文排名

2.3 作者、发文机构、资助机构分析

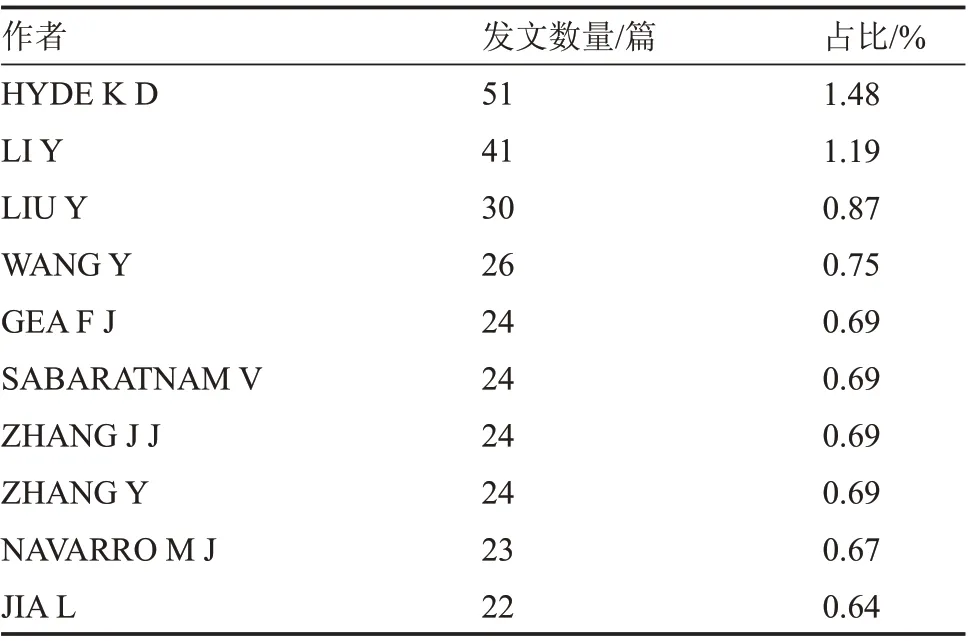

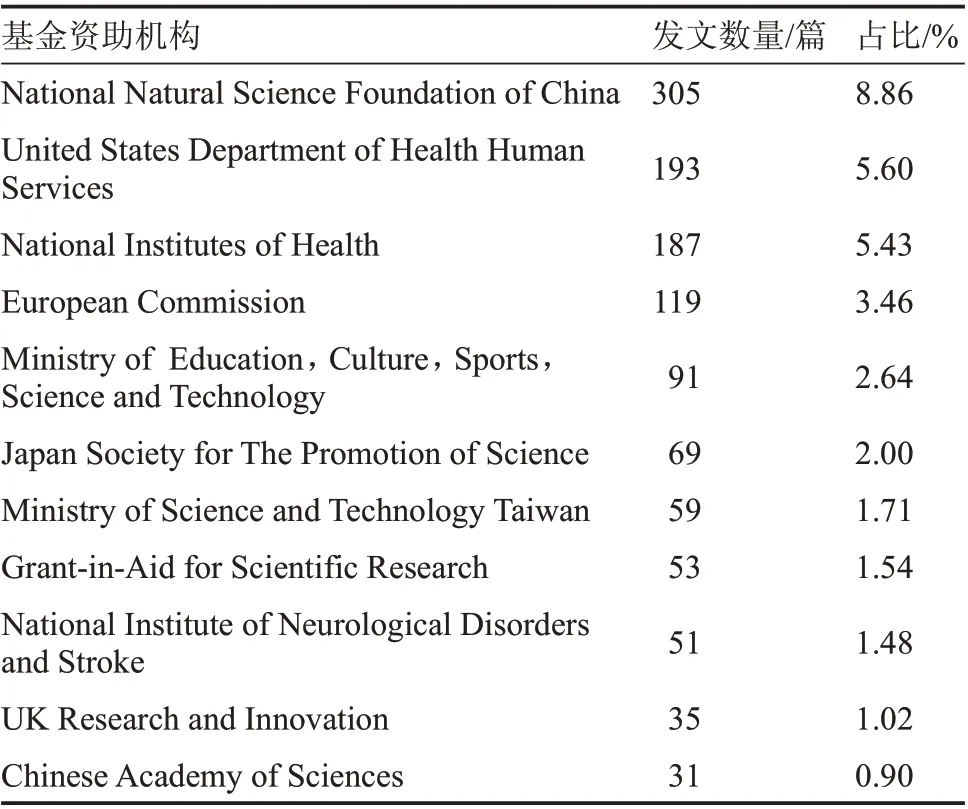

对科学研究领域主要研究人员进行分析,可有助于了解该领域重要科学家的科研进展、动态。由表3 可知,食用菌病害领域研究发文数量前10 的作者主要有HYDE K D(51 篇)、LI Y(41 篇)、LIU Y(30 篇)。发文前10 的机构主要集中在高校和科研院所(表4)。其中,中国研究机构占4 家,中国科学院、美国宾夕法尼亚州联邦高等教育体系、泰国皇太后大学、美国宾夕法尼亚州立大学、马来西亚大学等研究机构对食用菌病害领域表现出较高的关注度,报道研究成果较多。基金资助机构可以直接反映该领域研究的重视程度。对食用菌病害研究领域的基金资助机构进行分析可知(表5),共计有资助机构26 个。其中,资助该研究领域排名前10 的机构有中国国家自然科学基金委员会(NSFC)、美国国立卫生研究院(NIH)、欧盟(EU)、日本文部科学省(MEXT)、英国创新研究院(UKRI)、中国科学院(CAS)等。从资助机构分布可以看出,食用菌病害研究大多分布在食用菌栽培大国和经济发达的国家(地区),尤其是中国、美国、欧盟、日本对此领域的研究最为关注和重视,中国作为食用菌生产大国,在该领域也积累了一定的研究基础。

表3 食用菌病害发文数量前10 的作者

表4 食用菌病害发文前10 研究机构

表5 排名前10 的研究资助基金机构

2.4 食用菌病害主要出版物、引文分析

研究领域的出版物发文数量、影响力与该领域研究的活跃程度、关注度高度相关,代表了行业未来的研究趋势和方向。食用菌病害研究领域的期刊共有25 种。由表6 可知,发文数量最多的期刊是(135 篇,占比3.92%)、PLOS ONE(56 篇,占比1.63%),具有一定的行业影响力。H 指数(H-index)是衡量科学研究影响力的重要指标,旨在描述科研人员的科学生产力和影响力,H-index 越高代表该领域的学术影响力越强。分析H-index、引用次数及出版物数量可知该研究领域的研究活跃度。由图3 可知,出版物数量、被引次数逐年增加,2020 年达到最高。文献H 指数为108,总被引次75 439次,平均单篇被引21.92 次。从出版物数量、层次及引文次数结果可以看出食用菌病害研究已经得到全球学者的一致关注,但研究领域影响较大文献报道数量较少,文献H 指数相对较低,食用菌病害领域的研究深度还需进一步加强。

表6 食用菌病害发文数量前10 来源期刊

图3 1980—2020 年度食用菌病害领域的出版物及引用次数

2.5 文献网络共现分析

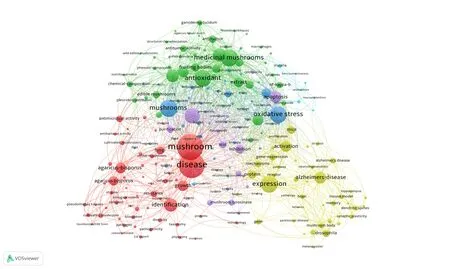

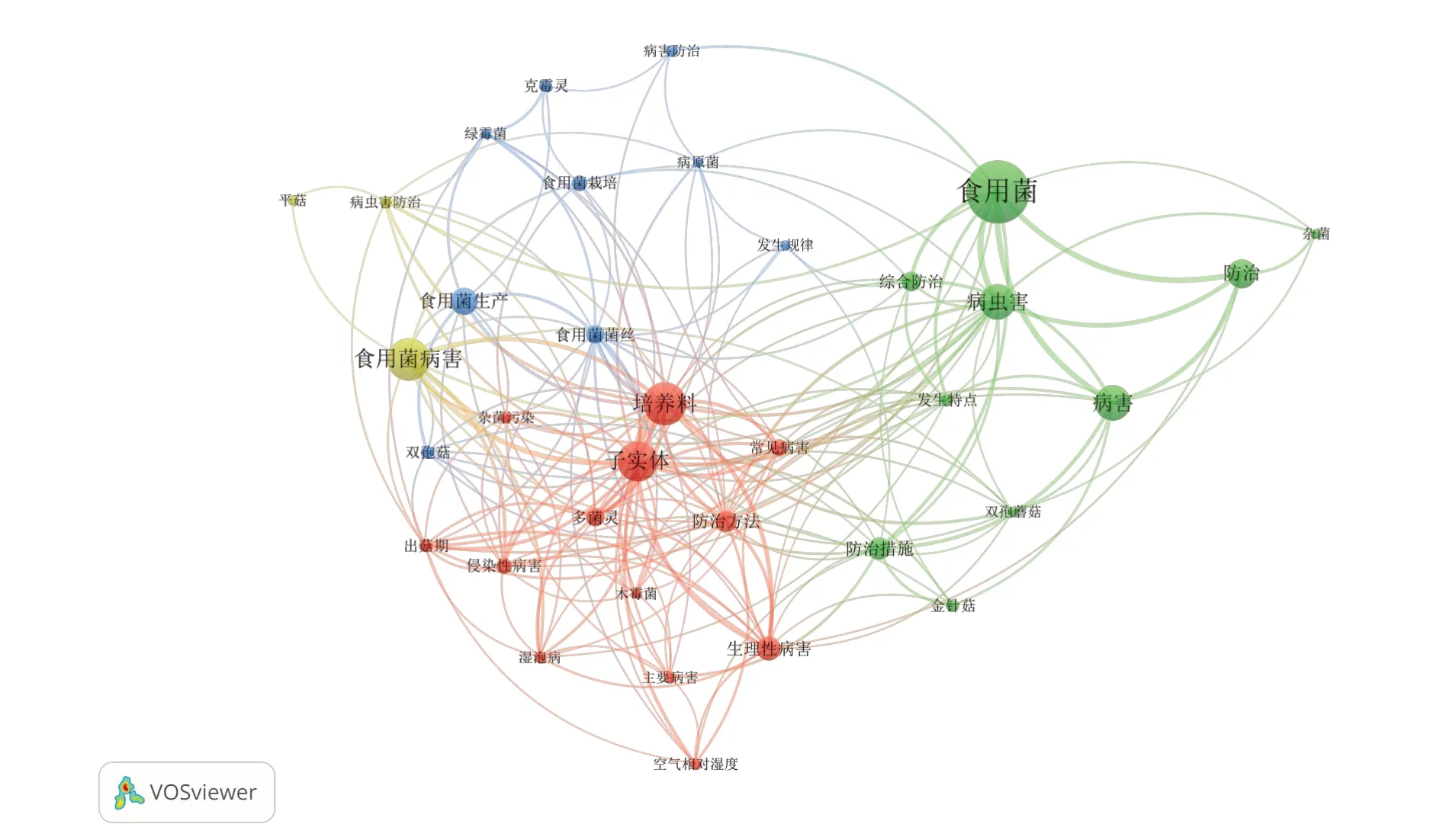

关键词是文献研究主题的核心,是对研究内容的高度总结和概括。利用VOSviewer 软件对WOS 检索得到的文献进行关键词网络共现分析,图中圆圈越大代表研究的焦点越集中于该领域,与大圆圈相连接的小圆圈代表该研究领域的分支。由图4 可知,WOS 数据库中关键词共现网络图中关于食用菌病害的研究热点集中于“食用菌(mushroom)”“病害(disease)”“药用食用菌(medicinal mushroom)”“双孢蘑菇(agaricus bisporus)”“平菇(oyster mushroom)”“病害鉴别(identification)”“干泡病(dry bubble)”“湿泡病(wet bubble)”“蛛网病(cobweb disease)”“综合防控(prevention and control)”等。从研究对象来看,双孢蘑菇、平菇的研究较多。从病害种类来看,真菌类病害、细菌类病害的研究文献较多。由图5 可知,CNKI 数据库中关于食用菌病害的研究热点,从研究对象来看,集中在“双孢蘑菇”“平菇”“金针菇”,从病害种类来看集中于“湿泡病”“木霉菌”“绿霉菌”“杂菌”等引发的病害。整体来看,国内学者对食用菌病害的综合防治、发生特点、培养料、子实体侵害等研究较多,对病害的化学防控也做了研究,但科普性文献居多,关于食用菌病害深层次的研究关注较少。而WOS中国内外学者对食用菌常见病害、病害分类、致病机制、病害鉴定以及防控等方面的研究有较多的研究,特别是对杀菌剂的应用与筛选、不同食用菌品种的病害鉴定及防控做了较多的研究,而从分子生物学角度对病害致病机制、基因的研究,以及抗病性品种选育、生物防治等方面的研究关注较少。

图4 WOS 数据库食用菌病害关键词共现网络分析

图5 CNKI 数据库食用菌病害关键词共现网络分析

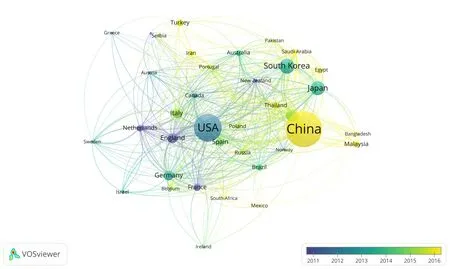

对发表文献国家合作共现网络分析可以了解该国在此研究领域的关注程度与趋势以及国家间的合作关系。随着时间的推进,食用菌病害的研究以荷兰、英国、法国、新西兰等发达国家最早(图6),后澳大利亚、美国、西班牙、波兰等国家研究占主导。近年来,食用菌病害领域的研究以中国、美国、韩国、日本、马来西亚、南非等国家为主,且大多集中在亚洲国家。尤其以中国的研究文献最多,与其他国家的合作最紧密。从图6 还可以得到中国关于食用菌病害的研究远晚于其他国家,虽然我国与其他国家开展了较多的合作,并且我国关于食用菌病害的研究也积累了一定的文献基础,但与国外发达国家的研究差距还较大,关于此领域的研究亟需加强。

图6 食用菌病害研究领域国家合作共现网络分析

3 结语与讨论

食用菌作为第五大产业在农业结构调整、脱贫攻坚和农业高质量发展中发挥了重要的作用,已成为现代循环特色农业。随着食用菌栽培周年化生产规模的扩大,食用菌集约化生产中经常受到温度、湿度、CO浓度和害虫的影响,诱发细菌性疾病、真菌性病害、病毒病,对食用菌的产量和品质造成较大的损失。我国于1991 年首次报道了食用菌病害研究进展,随后国内、外学者在食用菌病害领域做了大量的研究工作,并取得了一定的进展。为全面了解研究趋势和动态,笔者应用文献计量学对食用菌病害研究领域近40 年的文献进行了梳理和统计分析,由于检索时检索词可能存在一定的不当,存在个别文献统计偏差,但总体能呈现本领域研究趋势。结果表明,前人在食用菌病害领域的研究中研究对象主要为双孢蘑菇、平菇。研究的病害种类集中在真菌性病害、细菌性病害、病毒病,如干泡病、湿泡病、蛛网病、杂菌污染等病害。研究方向集中在病害种类、发生特点、病害的鉴别分类、综合防控等方面,文献类别以研究论文为主,发文机构以知名高等院校和科研院所居多,主要在生物学、药用学、植物学、真菌学等学科做了较多的研究,文献总被引75 439 次,平均单篇被引21.92 次,H 指数为108。从研究机构所属国家来看以中国研究最多,其次是美国、韩国、日本(大多集中在发达国家),我国是开展此领域合作研究最多的国家。

从研究文献关键词网络共现分析来看,近年来,前人在食用菌病害种类鉴别、综合防治、栽培中杀菌剂的筛选等方面做了较多的研究。食用菌病害的分子生物学研究也引起了一些学者的关注,菌丝体基因组资源方面积累了一定的文献,但对珍稀食用菌品种特有的病原菌种类,如羊肚菌、大球盖菇等稀有品种病害研究、抗病食用菌品种的育种等方面还缺少较深入的研究。其次,随着食用菌工厂化栽培技术的快速发展,快速病害检测技术以及安全无害的环境消毒剂研发成为新的研究课题。

基于以上分析,关于病害鉴别的研究还处于肉眼鉴别阶段,运用分子生物学、基因组学、人工智能、大数据挖掘等技术开展病害鉴别的研究还较少。未来,利用分子生物学、基因组学技术开展抗病食用菌新品种选育、病害机制分子生物学研究,开发病害快速检测试剂盒,探索食用菌病害生物防治方法,以及利用计算机模型对食用菌病害进行智能化鉴别等需要进一步的探索和关注。