解构主义视角下历史建筑再利用的新发展

——以沈阳近代历史建筑为例

2022-06-08王春阳

王春阳

哈尔滨工业大学建筑设计研究院 辽宁 沈阳 110000

20世纪50年代末,美国社会学家丹尼尔贝尔提出后工业社会思想,社会的发展,丰富的物质生活,高科技、多元纬度的感受和体验,使人们注意力集中在符号、代码、网络以及对固有经典准则的怀疑和反叛中[1]。在战后社会、经济危机以及非理性哲学思潮影响下,西方美学思潮发生了革命性的改变, 后现代主义思潮在文化上呈现出反文化、反体系、不确定性和内在性,增强了对一切秩序和结构的消解,出现含混、异端、多元论、随意性、反叛性、反常、变形等现象[2]。20世纪60年代到80年代,后现代主义在建筑艺术方面的影响和实践范围越来越大。1966年,著名建筑师罗伯特·文丘里发表了《建筑的复杂性与矛盾性》,成为后现代主义的理论基础,为后现代建筑设计的发展指引方向。在70年代至80年代初期,随着《向拉斯维加斯学习》、《现代主义运动之后》以及《后现代建筑语言》发布,构建了后现代主义建筑的理论体系。后现代主义思潮包括波普艺术、解构主义、极简主义、大地艺术、生态主义几大主要流派[3]。其中解构主义在城市历史建筑文脉传承过程中对古典形制最为质疑,认为将所有既定的设计规律加以颠倒,但其所涵盖的元素仍是延续历史文脉,只是采用裂解、拆散、悬浮、消失、移位、斜轴、拼接等手法来梳理空间与组织要素,使其更易适应当代建筑的功能与审美需求。这种质疑,打破了在快速发展的中国历史建筑再利用的市场规律,对未来历史建筑的可持续性再利用发展存在一定的适应性与突破性。

1 解构主义思潮与解构主义建筑

解构主义是由法国后结构主义哲学家德里达为代表, 提出了一种他称之为解构阅读西方哲学的方法。“解构”一词由钱钟书先生翻译。 而一切传统、既定的概念范畴和分类法都是解构的对象。并建立在原有结构体系之上,来作为分解与消解结构中心。解构主义思潮下作品应在解读的过程中不断发现新的逻辑与所指,形成新的表意系统。

解构主义建筑是受后现代哲学思想影响最为明显的建筑思潮。"解构"是对现代主义的正统原则和标准批判地加以应用,运用现代主义的表达语汇,拆解、重构各种既有语汇之间的关系,从逻辑上否定传统的基本原则,由此产生新的意义。解构主义建筑表达主要依从三个方面:先进的技术材料应用、信息技术设计手法表达的建筑解构形态、穿插与重组的空间[4]。解构主义建筑作品一般作为一种前卫的建筑代表,以先进的技术材料作为支撑,用建筑材质的符号间碰撞来表达建筑新旧间的关系,传达设计理念。计算机图形分析技术和数字化设计制造技术作为信息技术的产物,为建造动态、复杂的解构主义建筑形式提供了空前强大的技术支持,通过运用网络空间技术的设计方法,反思建筑的原型及其发展,可以更有效的追求有变化的空间和各种奇异变化造型,对建筑体量进行任意地堆砌、重叠、残损、旋转、拼贴与解构式处理,超脱了建筑学静态的形象。如解构主义大师弗兰克盖里、扎哈哈迪德、彼德埃森曼等人的作品,都在追求运用曲面空间和断裂面来营造建筑的整体形态,以表达视觉上的冲击与变化,但内部的逻辑依旧清晰明确。实践的效果证明,解构主义作品拥有独具的符号性特征,因此,将一个解构主义建筑建造在历史建成环境中,新老建筑之间强烈的对比效果,更有利于给予历史建成环境新鲜的活力。

2 解构主义与历史建筑再利用的表达

解构主义虽是在现代主义背景下提出的新理论,但其所涵盖的元素、逻辑关系仍然是传统的,只是组织秩序是反传统的。随着创新建筑技术与信息技术产物的出现,解构主义影响下的历史建筑改造呈现出新的态势。

2.1 解构的形态——破碎感与雕塑感

解构主义在建筑的形态和材料上,都对建筑的严谨性、方整性进行拆解,利用交叉、错位、扭曲、倾斜、折叠、拼贴等系列手法将其重组,引发视觉冲击。例如加拿大安大略皇家博物馆(图1),由德国丹尼尔利伯斯金建筑事务所设计,设计工程包括博物馆古迹修复与新建展馆——现代风格的水晶馆,水晶馆由多个棱柱体有机整合的集合造型,构成公共空间与服务区域。水晶宫造型突出,并在功能上对原博物馆进行补充与完善,将完整空间进行破碎与分解,同时,构建新旧建筑间连续的展示空间,在历史与现代、传统与创新之间搭建起一座融汇渗透的桥梁(图2)。这种"解"和"构"使解构主义的建筑形态打破了古典的轴线与秩序,具有独树一帜的雕塑形态美感与城市代表性和标志性。造型设计中,采用不同角度的非理性的搁置、穿插、破裂、畸变、扭转等设计手法,给受众人群带来视觉差异与强烈视觉冲击,也呈现出不同的审美感受和情感体验[5]。

图1 安大略皇家博物馆外观图

图2 安大略皇家博物馆空间分析图

2.2 解构的空间——无中心性与动态性

传统历史建筑平面空间以中心性空间布局、对称性空间布局为主要特点,而解构主义建筑追求一种无序、动态、抽象化和氛围化的空间形式,大多以"无中心性"空间形态存在,其对空间的态度可以用"消解"来形容,意在分解空间环境内在的结构,错乱顺序,去中心化,打破固定空间思维惯性,代之以更具有前瞻性和更富有弹性的空间组织形式[6-7]。两种空间特点的区别,在本质上体现解构主义对传统空间的反叛,表现出对历史建筑空间发展的积极探索。如Caixa Forum文化中心是将旧发电站进行了更新改造,对原有历史价值的砌砖外墙进行再利用。将加建的屋顶形态和自身屋顶做相应的减法切割,与周边建筑进行互动,共同塑造完整的街道肌理。采用首层架空处理,不仅分割了上下两部分功能空间,还成为了参观者休息与交流场所,解决了街道狭窄、主入口位置的设定以及建筑风貌特征的建立等一系列问题(图3)。室内空间延续广场和架空装饰的构图母题,以楼梯为不同空间的联系点,分散布局且造型各异(图4),使空间富有动态感,在视觉上产生相对运动的错觉。

图3 Caixa Forum文化中心外观图

图4 Caixa Forum文化中心剖面图

3 解构主义视域下沈阳近代历史建筑再利用的启示

在历史建筑的概念上分析,一般性历史建筑不是文物,但具备城市历史价值,可以反应城市的特色和性格,虽没有新建筑的时代性,但是却具备了新建筑所没有的与人们生产生活相关的社会意义[8]。因此沈阳近代一般性历史建筑在城市中具有特定的地位,对其再利用设计需要考虑更多的因素。

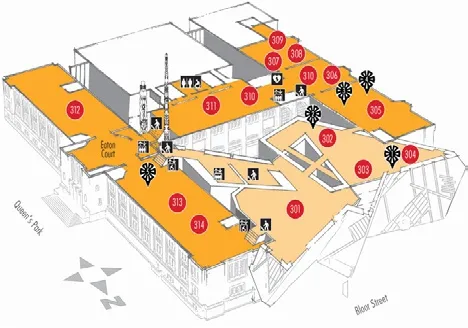

对于沈阳市的近代一般性历史建筑再利用具体情况,笔者做了初步统计,如图5所示现存沈阳近代历史建筑主要集中在原老城区、满铁附属地以及商埠地[9]。据2013第四次全国文物普查,沈阳近现代历史建筑340处,其中近代历史建筑占199处,申报不可移动文物70处,近三年不可移动文物拆除3处,非文物拆除69处,余120处正面临破坏。主要分布在原老城区(现沈河区)与原商埠地与满铁属地(现和平区)。

图5 沈阳市老建筑分布图

笔者对现存62处进行调研,其中42处再利用占67%,23处功能置换,18处功能不变,闲置10处,破损无法使用11处,如图6、图7再利用比例图。得出结论,沈阳近代一般性历史建筑的再利用需求量达占67%,但再利用的措施不合理,再次破坏的情况严重。因而,对沈阳现存的近代历史建筑再利用方面存在问题,从解构主义角度提出解决建议:

图6 沈阳历史建筑再利用比例

图7 沈阳历史建筑再利用情况

3.1 建筑结构的修复

目前沈阳一般性历史建筑再利用现状,缺少严谨的残损调查与结构的不可逆加固,保护范围局限,再利用现状混乱。在解构主义视角下,首先应保证历史建筑的结构稳定性与再利用的可持续性。在开展修复工作之前, 有针对性的制定相应的修复技术策略。依据近代历史建筑不同部位的保存状况和残损特征,分析其残损机理。由于业主在使用近代历史建筑的同时,会考虑建筑外观为业主带来的经济效益,所以针对结构的修复一般业主会选择卸荷结构的加固、增设支点、支柱来减轻被加固构件的荷载负担。大面积会使用加厚外包加固方法,或严重时替换结构构件。此种加固一般是不可逆的,加固后的构件不可再拆除,对建筑造成破坏。在选择适宜技术策略基础上,针对各部分技能措施,在结构上遵循《雅典宪章》以及《威尼斯宪章》中对文物级历史建筑的修复进行"可逆性加固"原则,从建筑的外围护结构进行适应性的节能设计:屋顶增加保温层、外墙做内保温设计、门窗增加日照并提高气密性、增加防风门斗及建筑的遮阳设施。通过对建筑的结构、功能、立面等进行改造利用,延长建筑的生命周期,使其能够继续承担使用功能的需要,给予建筑新的第二次生命周期。

3.2 建筑形体的再突破

在"修旧如旧"、"修旧如新"两种历史建筑再利用思潮下,建筑形体是反应历史文脉的直观要素。沈阳一般性历史建筑的形体以"辰野式"、"折衷主义"、"伪满州国式"为主,多为古典的三段式或罗马式的构图,部分建筑在屋顶上加中式屋檐和中式屋顶,具有当时历史建筑特色[10]。随着解构主义在中国的传播,历史建筑形体自80年代引发了“民族形势”的争议,但多元共存逐渐成为主流建筑师普遍认可的观念,解构主义建筑思潮在历史建筑中应用,其表现出来的独具特色的创作观念,可以极大地拓宽建筑师的创作思路,促成中国实验性建筑的更新方向。在延续历史文脉基础方面,采用叠加、消解、错位与穿插等形体组合手法,更加凸显历史建筑在城市发展中的地位,对其保护与延续性发展是具有积极意义的。

3.3 建筑材料的再利用

表皮材料以符号的形式,呈现固有年代的历史要素,当代历史建筑改造过程中,受限于前人对传统材料的固有认识,其功能、位置以及传达的意义都呈现出一成不变的状态。从解构角度理解,材料重点塑造重点在于如何打破固有状态及认识,发掘材料新的运用可能性。将历史建筑材料进行灵活的布局,以"符号"语言阐述历史特性,与现代材料相结合,多种符号之间经过一定解构主义图解构成手法,如折叠与翻转、变形与位移,将符号间的关系进行重新定义,展现历史材料的多种可能性。从而通过对单一元素的拆解与演变,在各异表达中寻求共同的历史文脉主题,在各异穿插搭接中,体现建筑的整体性。

3.4 建筑空间的再塑造

沈阳历史建筑空间一般受结构形式影响,不同功能空间围绕中心空间独立布局,而现代功能空间更多需要开放、连续与渗透,传统的空间形式已不再满足现代功能空间的置换需求。解构主义对功能空间的消解与叠置,在空间上对新旧功能空间可以采用[11]:(1)新旧功能空间兼容性转换;以适应新功能为目的,打破传统空间布局模式,在结构加固基础上,消解旧有空间的秩序,甚至可以弱化室内外边界。打破原有的静态平衡,在动态中满足空间兼容性。(2)新旧功能空间的叠加;功能空间选择在水平与垂直方向进行直接叠加与错位叠加,运用交通流线联系空间单元,使各个独立的空间单元在彼此叠加中相互渗透而逐渐削弱,进而建筑空间兼顾了通透性与流动性。(3)新旧功能空间的包容与延续;在抽取原有空间的特征后进行重构,不是一味的打破传统的层级秩序,而是重新以包容、模糊、动态手法建立非中心化秩序,使功能互相包容、边界发生模糊、流线趋于动态。

从解构主义视域挖掘历史建筑的再利用方法,为历史建筑可持续再利用提供了一条新的思考道路,在破解传统与秩序的基础上,寻找符合本土的改造元素与符号,进行解构主义要素的转换,从建筑形体、材料、空间几个方面,最终形成适合本土特色的历史建筑再利用策略,将成为当代建筑师探寻新的解构精神的新挑战。